履歴書の学歴はいつから?新卒向けの書き方と記入例を解説

「履歴書の学歴って、どこから書けばいいんだろう…」と疑問を抱える新卒の就活生は多いのではないでしょうか。

履歴書の学歴欄はただ学校名を並べればいいわけではありません。企業が選考の参考にする重要な情報源になります。

そこで本記事では、書き始める学歴の基準や企業側の見方、ケース別の対応法まで、具体的な記入例を交えて丁寧に解説します。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

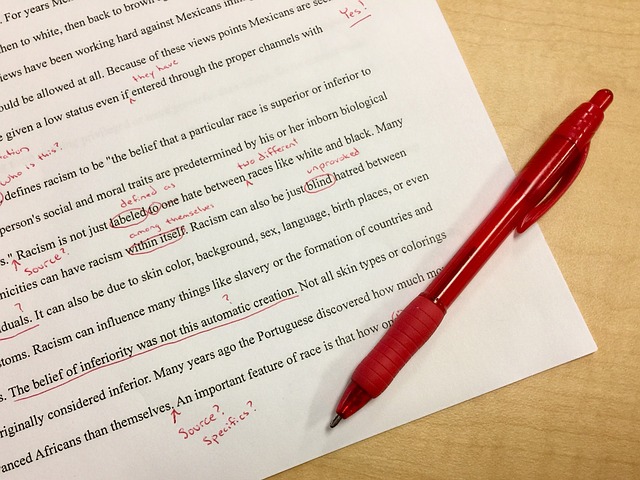

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

履歴書の学歴欄はなぜ重要なのか

就職活動で提出する履歴書の中でも、学歴欄は非常に注目される項目です。

採用担当者は、そこに書かれた情報を通じて、あなたの信頼性や価値観、行動の一貫性までを読み取ろうとしています。

ここでは、企業が学歴欄をなぜ重視するのか、主な理由を5つに分けて解説します。

- 経歴の信頼性を判断するため

- 人物像や価値観を推測するため

- 選考判断の材料とするため

- 履歴に不自然な点がないか確認するため

- 学歴と志望動機との整合性を確認するため

① 経歴の信頼性を判断するため

学歴欄は、応募書類全体の中でも特に「事実の正確さ」が求められる部分です。

入学年や卒業年、在籍期間に一貫性があるかどうか、学校名の表記が正式名称になっているかなど、細かい部分まで採用担当者は確認しています。

たとえば、卒業年が実際より早く書かれていたり、在籍期間が曖昧だったりすると、それだけで「注意力が足りないのでは」と見なされるおそれがあります。

就活生にとっては意外かもしれませんが、こうした細部の整合性が、誠実さや几帳面さといった印象を左右するのです。記載ミスがないか、提出前に必ず見直す習慣を身につけておくことが大切でしょう。

② 人物像や価値観を推測するため

学歴は単なる学習履歴ではなく、「どんな環境で学んできたか」「どのような興味関心を持っていたか」を知る手がかりでもあります。

たとえば、語学系の学部に進んでいれば、国際的な関心を持っていると読み取られやすく、理工系であれば論理的な思考力や探究心を評価される傾向があります。

また、転校や留学、学部の変更といった経歴がある場合、その背景にある考え方や行動力を想像する採用担当者も少なくありません。

就活生としては、「なぜその学びを選んだのか」を整理しておくことで、面接でも一貫性のある説明ができるようになるはずです。

③ 選考判断の材料とするため

企業は、履歴書の学歴欄をもとに「この学生は自社の業務に適しているかどうか」を見極めようとしています。

もちろん、学歴だけで評価が決まるわけではありませんが、たとえば技術系の職種では、情報系や工学系などの専門知識がどの程度あるかが確認される場面もあります。

また、学歴から一定の学力や学習姿勢を判断する企業もあります。

就活生としては、学歴が評価につながるかどうかを不安に感じるかもしれませんが、大切なのは「学びの内容をどう活かしたいのか」を自分の言葉で伝えられるかです。

履歴書の記載内容をきっかけに、選考で自分の強みを語る足がかりにしましょう。

④ 履歴に不自然な点がないか確認するため

履歴書に記載された学歴がスムーズな流れになっているかどうかも、選考で見られているポイントです。

たとえば、高校卒業後に数年の空白がある、入学と卒業の順序がおかしい、転学後の表記が曖昧、といった不自然な点があると、企業側はその背景を知りたくなるものです。

もちろん、浪人や留学、病気療養など、やむを得ない事情がある場合には、別欄で簡潔に補足すれば問題ありません。

就活では、空白があること自体がマイナスなのではなく、「どう説明されているか」が重視されます。経歴に自信が持てない方ほど、事実を正確に整理し、丁寧に伝える姿勢が大切になります。

⑤ 学歴と志望動機との整合性を確認するため

企業は履歴書の学歴欄と志望動機を照らし合わせながら、「この学生は本当にこの業界を志望しているのか」「学びと志望が一貫しているか」を見ています。

たとえば、「子どもの教育に関わりたい」という志望動機があるにもかかわらず、経営学部でしか学んでいない場合、そのギャップをどのように説明するかが問われるでしょう。

逆に、学んできた分野と志望業界が一致している場合には、説得力のある志望理由として強みになります。

就活生としては、自分の学びと志望がどうつながっているのかを意識的に振り返り、履歴書と面接で整合性のある伝え方ができるよう準備しておく必要があります。

履歴書の学歴欄はいつから書くべきか

履歴書の学歴欄を記入する際、「どこから書き始めればいいのか」と悩む方は少なくありません。結論から言えば、中学校卒業後の学歴から記載するのが望ましいとされています。

まず、採用担当者が確認したいのは、応募者の学歴の流れや在籍期間の整合性です。また、重要性の低い情報を省くことで、全体のバランスや読みやすさが向上します。

たとえば、「◯◯市立◯◯中学校 卒業」「◯◯県立◯◯高等学校 入学」といった形で、入学・卒業年とともに正式名称で丁寧に記載しましょう。

高校入学から記載するケースもありますが、一貫性や空白期間の有無を判断する観点からも、中学卒業からの記載が望ましいです。

履歴書では「中学卒業から書く」が基本ルールです。迷った際にはこの原則を思い出し、丁寧かつ正確に記載することで、採用担当者に誠実な印象を与えましょう。

履歴書の学歴欄で企業が見ているポイント

履歴書の学歴欄は、単なる経歴の記録ではなく、応募者の人柄や考え方、キャリアの軸を読み取るための大切な手がかりです。

企業は学歴の一行一行から、進路選択の背景や志望動機との整合性、成長の過程などを丁寧に見ています。

就活生にとっては、「学歴で何を伝えるべきか」を意識することが、書類通過の第一歩につながるでしょう。ここでは、企業が学歴欄から注目している5つの視点を紹介します。

- 学歴の一貫性

- 在籍期間の整合性

- 専攻内容との関連性

- ブランクや留年の有無

- 志望職種との適合度

① 学歴の一貫性

企業は、学歴の流れを通じて「自分なりの考えを持って進路を選んできたかどうか」を見ています。

たとえば、理系の高校から文系の学部に進学した場合、一見一貫性がないように思えますが、そこに明確な理由があれば問題視されることはありません。

むしろ、進路変更の背景にある価値観や自己理解の深さが伝わることで、かえって好印象になることもあります。一貫性がある学歴であれば、計画的にキャリアを考えてきたことが評価されやすくなるでしょう。

重要なのは、「なぜその進路を選んだのか」を自分の言葉で説明できるかどうかです。志望動機と結びつけて語れるようにしておくと、面接でも説得力が増します。

② 在籍期間の整合性

企業は、入学や卒業(あるいは卒業見込み)の年月から、学業の進行がスムーズだったかを確認しています。

大学の在籍期間が通常より長い場合、たとえば5年以上かかっていると、留年や休学といった事情があるのではと推測されることがあります。

その背景に正当な理由があれば、面接で補足することで評価に影響は出にくいでしょう。問題となるのは、期間が長くなっている理由が説明されていない場合です。

また、記載ミスによって入学年と卒業年の整合性がとれていないと、企業側に不信感を与えてしまうおそれもあります。履歴書を提出する前には必ず見直し、客観的に不自然な点がないかを確認しておくことが大切です。

③ 専攻内容との関連性

学歴欄に記載された専攻が、志望する職種や業界と関連しているかどうかも、企業が注目するポイントです。

たとえば、経済学部で金融商品について学んだ学生が証券会社を志望する場合、学びと志望先のつながりが自然で、即戦力としての期待も高まるでしょう。

こうした一致があると、志望動機にも一貫性が出て説得力が増します。

一方で、専攻と希望職種が異なる場合でも心配はいりません。大切なのは、「なぜこの職種に興味を持ったのか」「自分の学びがどのように活かせるか」を自分なりに説明できることです。

ゼミの内容や研究テーマ、授業で得た知見など、学びの要素を転用する視点を持つと、アピールの幅が広がります。

④ ブランクや留年の有無

学歴欄に記載された在籍期間の中で、空白期間や留年があるかどうかも企業は注視しています。大学在籍が5年以上であったり、同じ学年を複数年過ごしている場合、企業はその理由を知りたいと考えるでしょう。

もし体調不良や家庭の事情、あるいは進路変更などによる休学が背景にある場合は、隠すことなく簡潔に説明する姿勢が評価されます。

また、仮に留年があったとしても、その間に学び直しやアルバイト、資格勉強など前向きな行動をしていたのであれば、それがむしろプラスに作用することもあります。

企業が見ているのは「失敗の有無」ではなく、「どう受け止め、どう行動したか」です。

⑤ 志望職種との適合度

企業は、学歴を通じて「この人は本当にこの仕事をやりたいのか」「向いているかどうか」を見極めようとしています。

たとえば、教育学部出身の学生が人材会社を志望する場合、「人の成長に関わりたい」という共通点を示せば、学びと志望職種の適合度が高いと判断されるでしょう。

逆に、直接的な関連がなさそうに見える場合でも、ゼミやアルバイト経験、ボランティア活動などから得たスキルを通じて、接点を見出すことが可能です。

大切なのは、志望動機と学歴をどうつなげて語るかです。自分の学びや経験が「どのようにこの仕事に活かせるか」を具体的に伝えられるよう準備しておきましょう。

履歴書の学歴欄の基本的な書き方

履歴書の学歴欄では、採用担当者が応募者の経歴や人物像を判断するうえで必要な情報を読み取りやすく記載することが求められます。

見やすさと正確さを意識し、形式に沿って丁寧に書くことが、就活の第一関門を突破するための基本です。

ここでは、就活生が見落としがちなポイントも含めて、学歴欄の正しい書き方を解説します。

- 1行目に「学歴」と記載する

- 学校名を正式名称で記載する

- 入学・卒業年を統一して記載する

- 在学中・卒業見込みを正確に記載する

- 末尾に「以上」と記載する

① 1行目に「学歴」と記載する

履歴書の学歴欄は、1行目に中央揃えで「学歴」と記載するのが基本です。これは、どこからが学歴情報であるかを明確にするために不可欠なルールといえるでしょう。

見出しがないと、採用担当者が内容を探す手間が増え、読みづらさにつながってしまいます。企業は履歴書を短時間で確認するため、少しの見落としがマイナス評価につながることもあります。

余白やレイアウトのバランスも含め、形式面での丁寧さを意識することが、就活生にとっては大切なアピール材料になります。

② 学校名を正式名称で記載する

学校名は略称ではなく、正式名称を記載することが重要です。たとえば「○○高校」ではなく、「○○県立○○高等学校」と記入します。

略した書き方では、正確な学歴が伝わらず、採用担当者が調べ直す手間が発生する可能性もあります。

とくに同名の学校が複数存在する場合や、県立・私立の区別が曖昧な場合は、混同を避けるためにも正式名称が必要です。

大学・短大・専門学校に関しても、「○○大学○○学部○○学科」のように詳細に記載することで、専攻や学問への関心が伝わりやすくなります。

③ 入学・卒業年を統一して記載する

入学・卒業の年月は、「西暦」か「和暦」のいずれかに統一して記載することが大切です。混在していると内容の整合性に欠け、履歴書全体の信頼性が下がるおそれがあります。

特に就活では、文書の形式や丁寧さが評価されるポイントでもあるため、細部まで気を配りたいところです。

どちらの暦を使うかは自由ですが、企業によっては西暦表記を好む場合もあるため、企業研究の段階で履歴書のフォーマット例などを確認しておくとよいでしょう。

自信がない場合は、学生証や卒業証明書などで日付を再確認しておくことをおすすめします。

④ 在学中・卒業見込みを正確に記載する

大学生が履歴書を提出する際には、「卒業見込み」と記載するのが正確な表現です。たとえば、「2026年3月 卒業見込み」のように書き、自分がまだ在学中であることを明示します。

これを「卒業」と誤って記載すると、事実と異なる情報を伝えることになりかねません。特にエントリーシートや面接との情報に齟齬があると、企業からの信頼を損なう可能性もあります。

また、既卒者の場合は「卒業」と記載して区別してください。応募時の自分の状況に応じて、適切な表記を選ぶ判断力も、社会人としての基本的なスキルといえるでしょう。

⑤ 末尾に「以上」と記載する

学歴欄の最後には、「以上」と記載するのが履歴書のマナーです。この一語によって、学歴情報がここで終わることが明確になり、文章全体が引き締まって見えます。

とくに、手書きで作成する場合はうっかり忘れてしまいがちですが、記入漏れがあると未完成な印象を与えてしまうかもしれません。

採用担当者にとって読みやすい書類とは、情報の正確さだけでなく、細かな配慮が感じられるものです。最終チェックの際には、見落としやすい「以上」の記載も忘れず確認しておきましょう。

ケース別・履歴書の学歴の書き方

履歴書を作成するうえで、浪人・留年・休学・留学・中退や編入といった特別な事情がある場合、学歴欄にどう記載するか迷う方も多いのではないでしょうか。

正確に書いたつもりでも、採用担当者に誤解を与えてしまうケースもあります。

ここでは、ケース別に注意点と正しい記入方法をわかりやすく解説します。

- 浪人しているケース

- 留年しているケース

- 休学しているケース

- 留学しているケース

- 中退・編入しているケース

① 浪人しているケース

浪人経験がある場合でも、履歴書には隠さず正直に記載することが基本です。高校卒業後にすぐ進学していないと、企業は空白期間が気になり、その理由を確認しようとするでしょう。

そのため、「○○高等学校 卒業」「○○大学 入学」と、年次にズレがあっても自然に記載することで、余計な疑念を持たれずに済みます。

履歴書上では浪人の理由や期間をわざわざ説明する必要はありませんが、面接で質問されたときには、「志望校への挑戦を続けた」「目的意識を持って勉強していた」など、前向きなエピソードを話せるように準備しておくと安心です。

空白を隠すより、どう過ごしていたかを自分の言葉で伝えられるかが大切です。

② 留年しているケース

留年していても、学歴欄で特別な補足を加える必要はありません。履歴書は在籍歴を記すものであり、卒業までの年数が一般的なケースと異なっていても問題視されることは少ないからです。

「○○大学 入学」「○○大学 卒業(見込み)」と記載すれば十分で、留年の有無は面接で聞かれる程度です。

もし質問された場合には、「学外活動に力を入れていた」「研究に熱中していた」など、前向きな理由を伝えるよう心がけましょう。

ただし、単位不足などネガティブな理由がある場合も、正直に話しつつ、そこからどう立て直したかを伝えることで、評価が下がるどころかプラスに転じることもあります。

大事なのは、失敗から学び、どう行動してきたかを自信を持って話せるかどうかです。

③ 休学しているケース

休学していた場合も、学歴欄に休学期間を明記する必要はありません。

たとえ1年や2年の長期休学であっても、在学していたことには変わりないため、「○○大学 入学」「○○大学 卒業(見込み)」という書き方で問題ありません。

ただし、卒業年次が他の学生よりずれている場合は、企業が「この人は何をしていたのだろう?」と気にする可能性があります。

そのため、面接や自己PR欄などで「病気療養を経て復帰した」「留学準備のため」など、簡潔かつ前向きに補足できるよう準備しておくとよいでしょう。

休学をしたこと自体がマイナスではありません。むしろ、その時間をどう活かし、どんな姿勢で復学したかが評価のポイントになります。

④ 留学しているケース

留学経験は、正しく記載することで強みとしてアピールできます。

特に半年〜1年以上の長期留学を経験した場合は、「○○大学 入学」「△△大学(国名)へ留学」「○○大学 卒業(見込み)」と記載すると、学歴の流れも明瞭になり、国際的な視点を持っていることも伝わります。

交換留学や学部留学のように、大学の単位として認定される場合は、学歴欄への記載が適切です。一方、語学留学や資格取得のための短期留学は、自己PR欄や資格欄に記載するほうが効果的です。

企業は、留学中に得た経験やその活かし方に注目しています。ただ「行った」だけではなく、「異文化の中でどう成長したか」「困難をどう乗り越えたか」といった実体験を絡めて話せるようにしておきましょう。

⑤ 中退・編入しているケース

中退や編入を経験した場合でも、履歴書には正確な時系列で学歴を記載することが重要です。経歴に曖昧さがあると、採用担当者が「何かを隠しているのでは」と不信感を抱く可能性があります。

中退の場合は「○○大学 ○○学部 入学」「○○大学 中途退学」、その後に編入した場合は「△△大学 編入学」「△△大学 卒業(見込み)」と記載しましょう。

中退理由を履歴書に書く必要はありませんが、面接で問われた際には、自分なりに整理して答えられるよう準備しておくべきです。

たとえば「やりたい分野が変わったため編入した」「家計の事情で一度退学したが、改めて進学した」など、目的意識を持って行動したことを伝えることが評価されます。

中退や編入は、前向きな意志と行動に基づいていれば、むしろ自分らしさを伝えるチャンスになり得るでしょう。

履歴書の学歴・職歴欄の記入例

履歴書の学歴・職歴欄は、これまでの学びの過程や人物像を把握するための重要な項目です。特に新卒の就活では、学歴の書き方一つで印象が変わることもあります。

ここでは、基本的な書き方に加え、休学や留学、中退・編入といったケースにも触れながら、具体的な記載例を紹介します。すべての例は、中学校卒業から記載する形式で統一しています。

「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?

就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!

ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。

① 新卒の場合の記載例

新卒の就活では、最終学歴がまだ卒業していないことが一般的です。そのため、履歴書には「卒業見込み」と記載するのが基本です。

「卒業予定」や「在学中」といった表現ではなく、「卒業見込み」に統一しましょう。正確に記入することで、採用担当者にも安心感を与えられます。

<記載例>

| 2019年3月 ○○市立○○中学校 卒業 2019年4月 ○○高等学校 入学 2022年3月 ○○高等学校 卒業 2022年4月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 入学 2026年3月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 卒業見込み 以上 |

② 大学院卒の場合の記載例

大学院に進学している場合は、学部卒業と修士課程の修了見込みを分けて記載することが基本です。どの段階でどの分野を学んだのかが明確になるため、採用担当者にも伝わりやすくなります。

<記載例>

| 2017年3月 ○○市立○○中学校 卒業 2017年4月 ○○高等学校 入学 2020年3月 ○○高等学校 卒業 2020年4月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 入学 2024年3月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 卒業 2024年4月 ○○大学大学院 ○○研究科 ○○専攻 入学 2026年3月 ○○大学大学院 ○○研究科 ○○専攻 修了見込み 以上 |

③ 短大・専門卒の場合の記載例

短大や専門学校に通っている場合は、学校名だけでなく、学科や専攻名も記載することで、学んだ内容が伝わりやすくなります。就職に直結する分野も多いため、より具体的な記述が求められます。

<記載例>

| 2021年3月 ○○市立○○中学校 卒業 2021年4月 ○○高等学校 入学 2024年3月 ○○高等学校 卒業 2024年4月 ○○専門学校 ○○学科 入学 2026年3月 ○○専門学校 ○○学科 卒業見込み 以上 |

④ 休学していた場合の記載例

病気や家庭の事情などで休学していた場合、その期間と理由を簡潔に記載することで、履歴に空白がある理由を採用担当者に伝えられます。正直かつ簡潔な記載が信頼につながります。

<記載例>

| 2018年3月 ○○市立○○中学校 卒業 2018年4月 ○○高等学校 入学 2021年3月 ○○高等学校 卒業 2021年4月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 入学 2023年4月 休学(家庭の事情により) 2024年4月 復学 2026年3月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 卒業見込み 以上 |

⑤ 留学していた場合の記載例

長期留学をしていた場合は、留学先や期間を記載しておくと効果的です。学習目的が明確である場合は評価につながることも多く、空白と見なされるのを防ぐことができます。

<記載例>

| 2018年3月 ○○市立○○中学校 卒業 2018年4月 ○○高等学校 入学 2021年3月 ○○高等学校 卒業 2021年4月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 入学 2023年9月 ○○大学(アメリカ)へ留学(1年間) 2024年9月 帰国・復学 2026年3月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 卒業見込み 以上 |

⑥ 中退・編入していた場合の記載例

大学を中退して編入した場合でも、事実を丁寧に記載することが重要です。中退の理由まで詳しく書く必要はありませんが、経歴の流れを整理することで印象を損なわずに伝えられます。

<記載例>

| 2019年3月 ○○市立○○中学校 卒業 2019年4月 ○○高等学校 入学 2022年3月 ○○高等学校 卒業 2022年4月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 入学 2023年3月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 中途退学 2023年4月 △△大学 △△学部 △△学科 編入学 2026年3月 △△大学 △△学部 △△学科 卒業見込み 以上 |

履歴書の学歴欄に関する注意点

履歴書の学歴欄を正しく記入するには、基本的なルールを押さえるだけでなく、細かなポイントにも目を向けることが欠かせません。

特に就職活動では、書類選考の段階で第一印象が決まることも多く、学歴欄の記載ミスや配慮不足がマイナスに働いてしまう可能性があります。

ここでは、就活生がうっかり見落としがちな注意点を整理しています。企業に好印象を与えるための準備として、ぜひ確認しておきましょう。

- 年号表記を統一する

- 企業に応じて表現を調整する

- 虚偽記載を絶対に避ける

- レイアウトを整えて視認性を高める

- 下書きを活用して記載精度を高める

① 年号表記を統一する

学歴欄の年号は、西暦か和暦のいずれかにそろえることが基本です。

たとえば「2020年入学」「令和4年卒業」のように途中で切り替わると、読み手が混乱するだけでなく、記載内容に一貫性がない印象を与えかねません。

特に大手企業では多数の履歴書を処理しているため、読みやすさが重視されます。

現在は西暦表記が一般的になりつつありますが、和暦で書かれた卒業証明書などが手元にある場合は、和暦で統一しても問題ありません。大切なのは、すべての年号が統一されていることです。

「細かい点にまで気を配れる人かどうか」を、採用担当者は無意識にチェックしています。形式的なルールに見えるかもしれませんが、選考の入り口で評価されるポイントにもなり得るでしょう。

② 企業に応じて表現を調整する

履歴書の記載内容は、一律で正解があるわけではなく、応募先企業によって微調整することも大切です。

たとえば、大学名や学部名が長くなる場合、外資系企業やベンチャー企業では「〇〇大学 経済」などと簡潔にまとめた方がすっきり見えることもあります。

一方、官公庁や教育機関などでは、正式名称で丁寧に記載する方が望ましいケースもあるでしょう。

就活生にとっては「どこまで略してよいのか」が迷いどころかもしれませんが、企業研究の一環として過去の内定者の履歴書や、大学のキャリアセンターの見本を参考にするのも有効です。

企業が求める人物像に合わせて表現を整えることで、「理解力」「配慮の姿勢」が伝わりやすくなります。たった1行の記載でも、採用担当者の受け取り方が変わることを意識しましょう。

③ 虚偽記載を絶対に避ける

「少しくらいならバレないだろう」と安易に経歴をごまかすことは、絶対に避けてください。

学歴欄に虚偽の情報が含まれていた場合、それが面接中や内定後に発覚すれば、選考の中止・内定取消など重大な結果を招く恐れがあります。

特に、留年や中退などについては、隠したくなる気持ちも理解できますが、正直に記載し、その理由を前向きに伝えることの方が、企業からの評価につながります。

「中退を経て改めて進学した」「留年中に自分と向き合い、進路を見直した」など、自身の経験として語れる準備をしておくとよいでしょう。

就活では経歴そのもの以上に、誠実さや自己理解の深さが問われます。企業は、長く一緒に働ける信頼できる人材かどうかを見極めています。だからこそ、小さな嘘が命取りになりかねません。

④ レイアウトを整えて視認性を高める

学歴欄の内容がどれだけ正しくても、レイアウトが整っていなければ読みにくくなります。

たとえば年月・学校名・学部名などの項目が縦にきれいにそろっていないと、採用担当者の目線が迷ってしまい、情報が正確に伝わりません。これは、紙の履歴書でもデジタルでも同じです。

手書きの場合は、あらかじめ罫線を使って下書きしたり、記載位置を意識したりすることが重要です。視認性の高い履歴書は、読む側への配慮や事前準備の丁寧さがにじみ出ます。

「読みやすい」「わかりやすい」と感じてもらえる履歴書は、それだけで採用担当者の印象に残るでしょう。こうした見た目の部分にも心を配ることで、誠実な人柄をアピールできます。

⑤ 下書きを活用して記載精度を高める

履歴書を書く際は、いきなり清書せず、まずは下書きで全体を組み立ててみてください。

特に学歴欄は、年月の順序や学校名の表記ミスなど、うっかり間違いやすい箇所が多いため、一度メモに書き出して整理することが大切です。

就活が本格化する中で、エントリーシートや履歴書を何通も提出する機会が増えてくると、焦って仕上げてしまうこともあります。だからこそ、下書きを通じてミスを防ぎ、正確な情報を記載する習慣を身につけましょう。

また、客観的に自分の学歴を見直すことで「志望動機と整合性が取れているか」「学びの一貫性があるか」といった点も確認できます。

就活全体の質を高めるうえでも、下書きという工程は決して無駄ではありません。

履歴書の学歴欄に関するよくある質問

履歴書の学歴欄には、細かなルールや判断に迷う点が多くあります。

特に在学中の記載方法や「卒業見込み」の扱い、高専・専門学校の書き方などは、就活生が戸惑いやすいポイントです。

学歴は自分の経歴を証明する基本情報であり、選考にも影響を与えるため、正確で分かりやすい記載が求められます。

ここでは、就職活動においてよくある学歴欄に関する疑問について、具体例を交えながら丁寧に解説していきます。

- 在学中の場合、どこまで学歴を書けばよい?

- 「卒業見込み」と「在学中」の違いは何?

- 学歴を間違えて提出してしまった場合の対処法は?

- 専門学校や高専はどのように記載すればよい?

① 在学中の場合、どこまで学歴を書けばよい?

履歴書では、現在在籍している学校までを明確に記載する必要があります。特に新卒の場合、最終学歴は就職時点での在籍校となるため、「○○大学 ○○学部 ○○学科 在学中」と記載するのが適切です。

まだ卒業していないにもかかわらず「卒業」と書いてしまうと虚偽の経歴と見なされるおそれがあるため、正確な状況を示すことが重要になります。

また、学歴の記載は一般的に高校から始めるのが基本です。

義務教育である中学校以前は書く必要はありませんが、高校の入学・卒業から順を追って記載していくことで、読み手にとっても経歴の流れが分かりやすくなります。

たとえば「○○高校 入学」「○○高校 卒業」「○○大学 ○○学部 在学中」といったように、学歴ごとに1行ずつ整理して書くと良いでしょう。

採用担当者が履歴書を見て迷わないよう、シンプルかつ正確な記載を心がけてください。

② 「卒業見込み」と「在学中」の違いは何?

「卒業見込み」とは、今後の進級・卒業が確実と見込まれることを示し、「在学中」は、単にその学校に所属しているという事実を示します。

就活の場面では、この違いを正しく理解し、状況に応じて使い分けることが非常に重要です。

たとえば、卒業予定の年度が明確であり、単位取得も順調で卒業が見込まれる場合は「卒業見込み」と記載することで、企業側も選考・配属時期を判断しやすくなります。

しかし、何らかの理由で留年や卒業延期の可能性がある場合は、無理に「卒業見込み」と書くよりも、「在学中」と正直に記載したほうが良いでしょう。

履歴書は自身の信用を示す資料でもあるため、不確定な情報を記載することで、後のトラブルにつながる可能性もあります。選考でマイナスになることを恐れるよりも、誠実さを伝えることを優先しましょう。

③ 学歴を間違えて提出してしまった場合の対処法は?

履歴書に学歴の誤りがあった場合は、速やかに企業へ連絡し、訂正した履歴書を再提出しましょう。

誤った情報をそのまま放置しておくと、信頼性を損なうリスクがあります。一方で、早い段階で誠実に対応することで、ミスそのものよりも「その後の対応力」や「誠意」が評価されるはずです。

連絡は電話でもメールでも構いませんが、「履歴書に誤りがありましたので、訂正したものを再提出させていただきたくご連絡いたしました」といった丁寧な言葉で伝えるのが基本です。

再提出の際には、誤記を修正した最新版の履歴書を用意し、添え状で「内容に誤りがあったため、修正のうえ再送いたします」とひと言添えると、より丁寧な印象になります。

学歴を間違えてしまっても、早めの対応と誠意ある姿勢を示すことで信頼を保つことができます。冷静に行動し、正確な情報で再提出することが大切です。

④ 専門学校や高専はどのように記載すればよい?

専門学校や高等専門学校(高専)に通っている場合も、他の学歴と同様に正式名称と学科名、入学・卒業または卒業見込みの情報を記載する必要があります。

専門性の高い教育機関では、どの分野でどのような知識を修得したのかが選考の判断材料になるため、学科名まで明記することでアピールにもつながります。

たとえば「○○専門学校 ○○学科 卒業見込み」「○○高等専門学校 ○○学科 卒業」などと記すことで、履歴書を読む企業側にとっても内容が分かりやすくなります。

学歴欄は単なる経歴の羅列ではなく、自分の強みを伝える要素でもあります。正確性と見やすさを意識しながら、採用担当者が判断しやすい履歴書づくりをしてください。

履歴書の学歴欄は正確さと工夫で印象を大きく左右できる

履歴書の学歴欄は、単なる経歴の羅列ではなく、企業が応募者の信頼性や人物像を読み取る重要な判断材料です。

だからこそ、いつから書くべきか、どこまで記載するかを理解し、正しい書き方を身につけることが不可欠です。

また、浪人・留年・中退など特殊なケースにも適切に対応することで、不安を与えずに自分の歩みを伝えることができます。

細部まで丁寧に記載された学歴欄は、読みやすさや誠実さを印象づけ、選考においてプラスに働くでしょう。学歴欄は工夫次第であなたの評価を高める大きな武器になります。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。