自己PRエピソードが思いつかない?例文・対策・書き方を徹底解説!

就職活動において自己PRは重要な要素ですが、適切なエピソードを見つけられず悩んでいませんか?

自己PRのエピソードを効果的に見つけ、魅力的に表現するのが採用につながる鍵となります。

今回の記事では、自己PRのエピソードを見つける方法・書き方のポイント・具体的な例文をまとめました。

自己PRのエピソードを再発見し、効果的に表現してあなたの魅力を採用担当者に伝え、志望する企業への採用につなげましょう。

自己PRをすぐに作れる便利アイテム

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る自己PRのエピソードを見つける方法

自己PRのエピソードを見つけるには、以下の5つの方法を取り入れましょう。

人柄や志望企業への適性を示す魅力的な自己PR文を作成し、採用担当者に好印象を与えましょう。

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

①自己分析を徹底する

自己PRのエピソードを見つけるためには、まず自己分析を徹底するのが重要です。主な自己分析の方法を、以下の表にまとめました。

| 自己分析の方法 | 概要 | 特徴 |

| 自分史 | 過去の出来事を時系列で振り返り、自分の経験を整理する方法 | 客観的に自分を見つめ直し、強み・弱みを再認識 |

| マインドマップ | 思考を視覚化し、直感的に自分を理解するための図 | 頭のなかを整理し、自分を明確に表現 |

| MBTI診断 | 性格のタイプを4つの指標で分析し、自己認識を深める手法 | 認知されていない特性を明らかにする |

| ジョハリの窓 | 自己認識と他人の認識のズレを理解し、自分の特性を整理する | 自己分析の新たな視点を提供 |

| WILL・CAN・MUST | やりたいこと・できること・すべきことからキャリアを考えるフレーム | キャリアの選択肢を広げる助けになる |

上記のような自己分析方法を通じて、自分の長所や特徴が発揮された具体的なエピソードを見つけるのが自己PRの基盤となります。

他にも、周囲の人に自分の強みを聞く他己分析なら、自己分析では見つけられなかった新たな視点を得られる可能性があります。

自己分析のやり方は、以下の記事で詳しくご紹介しています。ノートで情報を整理しながら進める方法をわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

②過去の経験を書き出す

自己PRのエピソードを見つけるためには、成功体験や失敗談など過去の経験を細かく書き出しましょう。

また、ライフラインチャートやモチベーショングラフを活用するのもひとつの方法です。それぞれの概要・定義を、以下の表にまとめました。

| 用語 | 定義 |

| ライフラインチャート | 人生を振り返り、過去の出来事や経験を幸福度という尺度で可視化したグラフ |

| モチベーショングラフ | 人生のモチベーションの変化を時系列で曲線として可視化する手法 |

過去の経験を書き出して振り返り、自己PRに活用できる出来事がないか十分に確認しましょう。

③成功体験と失敗体験を分析する

効果的な自己PRのエピソードを見つけるためには、成功体験と失敗体験を分析するのが近道です。

成功体験を振り返れば自分の強みや得意なスキルを把握でき、失敗体験を分析すれば学びや成長のポイントが明確になります。

また、成功体験と失敗体験を比較すれば、自分の特徴・価値観・性格・スキルなどを把握できますよ。

自分の特徴・価値観・性格・スキルを把握し、より効果的な自己PRを行いましょう。

④周囲の人に自分の強みを尋ねる

自分の強みを見つけるためには、周囲の人に尋ねて他己分析を行うのが有効です。

他己分析では、自己分析では気づけない客観的な視点を得られ、自分の強みをより深く理解する手助けとなります。

家族や友人などからのフィードバックを受ければ、自分では当たり前と思っていたことを強みとして認識できるかもしれません。

また、他己分析をすると「周囲の人からは◯◯と言われます」といった形で、客観的な評価として盛り込めるのも強みです。

⑤企業が求める人物像を研究する

企業が求める人物像を研究し、合致する自分の特徴を自己PRするのも効果的な手法です。

「社風に適性がある」「コミュニケーション力や課題解決能力が高い」「意欲的」など、企業によって求める人物像はさまざまです。また、職種によって求められる主な特性は、以下の表のように異なりますよ。

| 職種 | 求められる特性 |

| 営業職 | コミュニケーション能力・交渉力 |

| 企画職 | 創造力・分析力・マーケティング知識 |

| 技術職 | 専門知識・問題解決能力・技術的スキル |

| 管理職 | リーダーシップ・意思決定力・調整力 |

| サービス職 | 顧客対応力・柔軟性・忍耐力 |

企業の採用情報・公式サイト・プレスリリースなどを通じて、求められる人物像を把握しましょう。

企業が求める人物像を意識して自己PRを行うなら、自分の強みによって企業にどう貢献できるかを具体的に示すのが重要です。

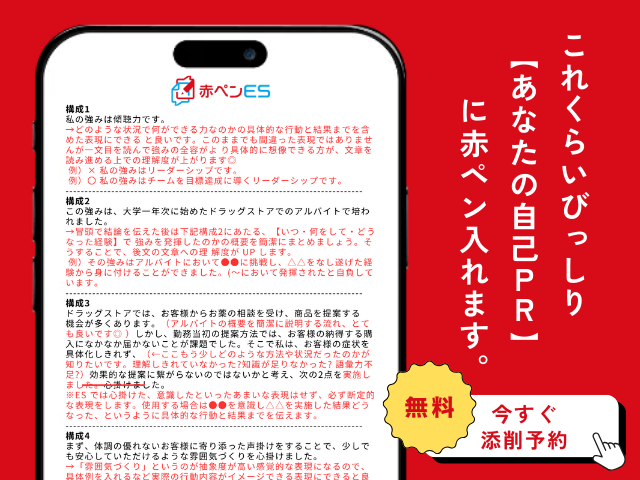

プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつける自己PRを作ろう

「自己PRが書けない……」「強みってどうやってアピールしたらいい?」など、就活において自己PRの悩みは尽きないものですよね。

そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたの自己PRの良い点も改善点もまるごと分かりますよ。

さらに、本記事の後半では実際に、自己PRが思いつかない人も参考になる自己PRの例文を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

自己PRの書き方のポイント

自己PRの書き方のポイントは、以下の3つです。

書き方のポイントを十分に意識し、採用担当者にとってわかりやすく魅力的な自己PR文を作成しましょう。

「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。

①エピソードの具体性を重視する

採用担当者に自分の人柄や強みをより明確に伝えるため、自己PRではエピソードの具体性を重視しましょう。

自己PRのエピソードを書くときは「直面した問題点→行動→成果」という流れと、具体的な数値やデータを意識してください。

具体的なエピソードをわかりやすく採用担当者に伝え、採用後に自分が活躍できるという印象を抱かせましょう。

②成功だけでなく苦労話も取り入れる

成功体験だけでなく苦労話を取り入れれば、困難に直面したときの対処法や問題解決能力を示せるため、よりリアルで説得力のある自己PRが可能となります。

また、集団や対人関係での苦労話を取り入れれば、協調性やコミュニケーション能力のアピールも可能です。

苦労話を取り入れるならその経験から何を学び、どのように成長したかを具体的に示さなければなりません。

なお、苦労話は成功体験より共感を呼びやすく、採用担当者に好印象を与える可能性も高くなります。

③数字や固有名詞を使って詳細に述べる

自己PRで数字・データ・固有名詞を使用するのは、具体性と説得力を高めるために大変効果的です。

数字や固有名詞を使うなら過度に多用せず、必要な箇所で効果的に使用するようにしましょう。

「もっと詳しく自己PRの書き方を知りたい」という方は、以下の記事も参考にしてみてください。自己PRの詳しい説明や書く際の流れ、ポイントに至るまでが網羅的に解説されていますよ。

自己PRのエピソード例

自己PRのエピソードとして、4つの例と書き方のポイントを解説します。

ジャンル別に異なる書き方のポイントを押さえ、採用担当者に好印象を与える自己PR文を作成しましょう。

①学業に関するエピソード

学業を自己PRのエピソードとして用いるなら、他の学生と差別化するために具体的な成果や取り組みを強調しましょう。

例えば、大学のゼミでの研究について述べれば、計画性・柔軟性・課題解決能力などのアピールが可能です。

なお、効果的に自己PRするなら、成果を得るまでの過程でどんな工夫や努力を行ったかの具体的な説明が求められますよ。

また、学業を通じて得たスキルや知識が、どのように仕事に活かせるかを示すのも重要です。

②高校・大学時代の部活動の経験

高校・大学時代の部活動を自己PRに活かすなら、活動内容や成績だけでなく自分の強み・経験・学びをアピールしましょう。

例えば、部長を務めていたというエピソードなら、リーダーシップ・協調性・目標達成力といった自分の魅力を伝えられます。

また、「課題や困難をどう乗り越えたか」「その過程で得たスキルや教訓」を明確に述べ、説得力を持たせるのが大切です。

さらに、部活動で得た経験やスキルをどのように仕事に活かせるかを伝え、企業に貢献できるという印象を与えましょう。

部活での経験を自己PRとして活用するなら、より丁寧に解説しているこちらの記事もおすすめです。部活経験を深掘って自分だけの自己PRを完成させましょう。

③アルバイトでの学び

アルバイト経験を自己PRに活かすなら、仕事を通じて得た学びや成長を具体的に伝えましょう。

アルバイトでの学びとしては、協調性・チームワーク・責任感・コミュニケーション能力・臨機応変な対応力などが挙げられます。

具体的な数字や成果を示せば、自分が学んだ教訓・経験をより説得力のある形で伝えられます。

アルバイトで学んだ教訓やスキルを、志望企業でも活かせる点をアピールできればより効果的ですよ。

④インターンシップでの成果

インターンシップでの成果を自己PRに活かすなら、業務を通じて得た成果をもとに貢献できる点をアピールしましょう。

例えば、インターンシップ中の提案が好評だったなどの成果は、採用担当者にとって魅力的に映るでしょう。

また、長期インターンシップでは実際の業務に近い経験を積めるため、即戦力としてのアピールが可能です。

さらに、インターンシップで直面した課題や困難をどのように克服したかを述べれば、問題解決能力や成長意欲を示せます。

自己PRできるエピソードになる強み一覧

自己PRできるエピソードになる強み一覧を、以下の表にまとめました。

| 強み | アピールポイント |

| コミュニケーション能力 | 円滑な対人関係を築き、チームや顧客との信頼関係を構築できる |

| 問題解決能力 | 課題を迅速に把握し、効果的な解決策を提案・実行できる |

| リーダーシップ | チームを統率し、目標達成に向けてメンバーを動機付ける力がある |

| 協調性 | 多様な意見を尊重し、チーム全体の調和を維持しながら成果を上げられる |

| 主体性 | 自ら率先して行動し、責任を持って業務を遂行する姿勢がある |

| 行動力 | 迅速に行動に移し結果を出せる |

| 誠実性 | 誠実に業務を遂行し、信頼を得られる |

| 計画性 | 効率的に作業を進め、目標達成に向けた戦略を立てられる |

| 柔軟性 | 変化に対応し、新しい状況や環境に適応できる |

| チャレンジ精神 | 新しい課題や困難にも果敢に挑戦し、成長を続ける意欲がある |

| 素直さ | 他者の意見を受け入れ、自己改善を図れる |

上記の表の強みを具体的なエピソードとともにアピールすれば、より効果的に採用担当者に伝えられます。

「そもそも、自分の強みって何なんだろう…?」と疑問に感じている方は、まずこちらの記事を読んでみてください。強みを見つける際のポイントが網羅的にまとまっていますよ。

強み別|自己PRエピソードの例文11選

強み別の自己PRエピソードの例文として、以下の11個の強みを強み別にご紹介します。

また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「AI ES」では【志望動機・ガクチカ・自己PR・長所・短所】を満足が行くまで何度も自動作成できます。実際に使用してみた感想などを以下の記事に掲載しているので、気になるけど登録するか迷っている方は記事を読んでみてくださいね。

【関連記事】

エントリーシート(ES)の作成をAIに丸投げ!「AI ES」サービスで就活

①コミュニケーション能力

この例文は、学園祭実行委員としての経験を通じて、対話力や調整力を活かしたコミュニケーション能力をアピールした内容です。

自己PRでは「行動を通じた強みの発揮」が明確になるよう、経験と自身の取った行動を具体的に言い換えることがポイントです。

| 【結論】 私の強みは、相手の立場に立って考え、円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力です。どんな場面でも周囲との信頼関係を大切にし、 |

| 添削コメント|「意識している」という表現は意欲は伝わっても、実際の行動が見えないため評価が下がりがちです。企業は行動に移せる強みを求めているため、意図や思考にとどまらず、具体的な行動に言及する表現へと改善しました。 |

| 【エピソード】 大学の学園祭実行委員として、約30人のメンバーと協力してイベントを企画・運営しました。 |

| 添削コメント|この部分は「担うことが多くなりました」という受け身の印象が弱点でした。自己PRでは、役割を任されたというより「自分からその役割を果たした」と伝えることで主体性や行動力が伝わります。 |

| 【エピソード詳細】 準備段階では意見の対立が頻繁に起こりました。私は、各メンバーの意見に丁寧に耳を傾け、「なぜその意見に至ったのか」を理解することを心がけました。 |

| 添削コメント|「柔軟に調整」という表現はやや曖昧で伝わりづらく、実際にどんな工夫や行動をしたのかが見えませんでした。改善後は5W1Hを意識し、就活生が「自分もこうしたら良いんだ」とイメージできるレベルの具体性に仕上げました。 |

| 【成果】 その結果、無事にイベントを成功させることができ、実行委員長から「人の意見をまとめる力がある」と評価されました。 |

| 添削コメント|「相談しやすかった」はやや感情中心で主観的な評価のため、成果としての説得力に欠けます。改善後は、第三者評価や数値・実感を交えた成果表現にし、企業が「入社後の業務でも再現性があるスキル」と判断できる内容にしています。 |

| 【入社後】 入社後もこのコミュニケーション力を活かし、 |

| 添削コメント|元の文は抽象的で、どのように活かすかが具体化されていませんでした。入社後の活躍シーンを「社内外の調整」や「対話力」といった行動で描くことで、読んだ人に「この人は現場でも活かせそうだ」と思わせる内容に整えました。 |

【NGポイント】

当初の文章では受け身かつ曖昧な表現が多く、実際にどのような行動で強みを発揮したかが曖昧になっていました。企業側からは「主体性が感じられない」「実績や成果が弱い」と受け取られる可能性が高い状態でした。

【添削内容】

全体的に、曖昧と取れる表現を具体的な行動に言い換え、時系列や場面の中で「誰に対して・何を・どうしたか」を明確にしました。特に「自ら率先して調整した」「ヒアリングを通じて合意形成した」など、行動中心の描写に修正しました。

【どう変わった?】

結果として、自己PR全体が具体性と主体性を伴う内容になり、「この学生は実際に現場でも対話力や調整力を発揮できそうだ」と企業側にイメージしてもらいやすくなりました。

| ・強みは行動と結びつける ・メンバーやあらゆる人々とどのように意思疎通を図ったのかをアピールする ・成果は客観性を持たせる |

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

②問題解決能力

チーム内での対立を乗り越えて成果につなげた経験を通じ、問題解決能力をアピールする構成になっています。

問題解決能力を活かしてアピールする際は、その時の状況と課題をわかりやすく説明できるエピソードを選ぶことがコツになります。

| 【結論】 私の強みは、状況を冷静に分析し、周囲を巻き込みながら課題を解決する「問題解決能力」です。 |

| 添削コメント|削除した部分はやや曖昧で説得力に欠け、問題解決能力の再現性や実務での活かし方が見えづらくなっていました。改善案では、問題の構造整理やチームの動機付けといった行動面の具体性を加えることで、企業側に「再現できる強み」として伝わるようにしています。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、学内発表に向けたプレゼン資料の作成を担当した際、 |

| 添削コメント|元の文はトラブルの説明が曖昧かつ一般的で、課題の深刻さが伝わりにくい内容でした。改善後は「役割分担の曖昧さ」や「意見の衝突」といった問題の背景を具体化し、「なぜ問題が起きたのか」も伝えられるようにしました。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、全員と個別に話し合い、それぞれが大切にしたいポイントを整理しました。 |

| 添削コメント|添削前の文章では抽象度が高く、強みを発揮した行動が何であったかが不明瞭でした。改善後は「可視化」や「問いかけによる論点整理」といった具体的な工夫に焦点を当て、5W1Hに基づいた業務で活かせる強みのアピールとしています。 |

| 【成果】 結果的に、発表資料は期限内に完成し、 |

| 添削コメント|元の文では「評価された」とあるものの、何がどう評価されたのかが曖昧でした。改善後は、「論理的な構成」「内容の一貫性」といった評価された項目とともに示し、第三者にも成果の根拠が伝わるように補強しました。 |

| 【入社後】 入社後も、チーム内で意見が分かれる場面や課題に直面することがあると思いますが、 |

| 添削コメント|従来の「冷静な対応と調整力」ではやや抽象的で、企業が求める実践的な行動イメージに結びつきにくいため、行動の中身(意見の整理・統合)を明確にしました。入社後の活躍の再現性がより高まる構成です。 |

【NGポイント】

全体として、企業に伝わるべき具体的な行動や工夫が弱くなっていました。特に「意見の対立にどう向き合ったか」「どのような工夫で納得感を生んだか」といった過程が不足しており、強みの裏付けとしての説得力を欠いていた点が課題でした。

【添削内容】

「構造の可視化」「意見の問いかけ」「意見の優先度を調整」など、実際に何をしたのかが明確になるように言い換えました。また、成果や入社後の展望においても、企業が知りたい視点に寄せて表現しています。

【どう変わった?】

表面的な姿勢ではなく、問題を構造的に捉え、周囲の意見を引き出してまとめあげる力が具体的に伝わる内容に進化しました。実務でも応用できそうな再現性の高いスキルをアピールしながら差別化にもつなげています。

| ・5W1Hに基づいて強みをアピールする ・問題の背景も示しながら説明する ・入社後の業務における強みの再現性を意識する |

③リーダーシップ

グループをまとめた経験を通じてリーダーシップを伝える例文をご紹介します。

リーダーシップを強みとしてアピールする際は、各メンバーの背景や自身がチームのために取った工夫を意識してエピソードを選び構成することが大切になります。

| 【結論】 私の強みは、状況に応じてメンバーを導きながら、目標に向けてチームをまとめあげるリーダーシップです。 |

| 添削コメント|「成果につなげることができます」だけでは抽象的で説得力に欠けます。強みを企業が評価するには「どのようにリードするか」が具体的に伝わる必要があります。改善後は「意見の引き出し」「役割調整」など行動中心の表現にすることで、リーダーシップの具体性を高めました。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、学内発表会に向けたグループ研究のリーダーを担当しました。 |

| 添削コメント|「意見がまとまらない」という表現は課題の深刻さが伝わりにくく、リーダーとしての課題解決力を引き立てづらいです。改善後は、チームが直面した具体的な壁(遠慮・不安・方向性の不一致)を明確にし、強みが発揮される背景が明確になりました。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、全員が話しやすい雰囲気作りを意識し、 |

| 添削コメント|「可視化」という表現ではなく、実際に用いたツールや方法(付箋)を提示することで、就活生が「自分も実践できる」と感じられる具体性を確保しました。リーダーシップの発揮方法を5W1Hで描けており、企業側にも再現性が伝わります。 |

| 【成果】 結果として、発表会では「分かりやすく、チームの連携が感じられる発表」として高い評価を受け、学内優秀賞を獲得することができました。 |

| 添削コメント|「誰から」「どのような形で」評価されたかが明確に記載されており、客観性と納得感が高いです。リーダーシップが成果につながった事実が読み手に伝わりやすい点も評価できます。 |

| 【入社後】 貴社でも、周囲との対話を大切にしながら主体的に行動し、チームをまとめる力を活かして、目標達成に貢献したいと考えております。 |

| 添削コメント|企業への貢献意欲が自然に表現されており、リーダーシップを今後どう活かすかが端的に伝わっています。より企業ごとの業務内容に合わせてアレンジすることで、より効果的な自己PRになります。 |

【NGポイント】

表現に曖昧な箇所が多く、どのようにリーダーシップを発揮したかが伝わりにくい点が見受けられました。また、課題の説明も漠然としており、リーダーとしての役割や難しさが十分に表現されていませんでした。

【添削内容】

抽象的な表現を具体的な行動に言い換え、特に「どんな課題があったのか」「どう乗り越えたのか」「その行動がどう機能したか」が伝わるよう構成を整えました。視覚化ツールや心理的配慮など、読者がイメージしやすい内容にしています。

【どう変わった?】

企業の採用担当者が評価するポイントである「業務での再現性」や「その時の行動の根拠」が明確になり、単なる努力エピソードではなく、戦略的に動ける人材であることが伝わるようになりました。

| ・強みの行動を具体化にする ・課題を明確に描写する ・成果は客観的に示す |

④協調性

大学のゼミ活動を題材に、「協調性」を発揮した経験を通じて自己PRを構成した例文です。

協調性を活かして自己PRを作成する際は、協調性がどのような場面で発揮されたか、そして入社後にどう活かすつもりなのかを意識して作成することが重要です。

| 【結論】 私の強みは、周囲と協力しながら目標を達成する協調性です。 |

| 添削コメント|協調性をアピールする際は、単なる柔軟性や相手を尊重するといった姿勢だけでなく、自分の行動がどうチームに貢献したのかまで説明することが重要です。改善後は、行動の具体性と再現性が高まり、企業にとっても入社後の姿がイメージしやすくなっています。 |

| 【エピソード】 大学のゼミで実施したグループ研究において、意見の対立から議論が進まなくなったことがありました。 |

| 添削コメント|「モチベーションが低下する状況でした」という表現は抽象的で状況が伝わりにくいため、実際に起きた問題である「作業が中断された」という内容に言い換えました。何が起こったのかを明確にすることで、協調性を発揮した背景が具体的に伝わるようになります。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、それぞれのメンバーの意見や不満を丁寧に聞き取る時間を設けました。 |

| 添削コメント|5W1Hを意識し、「何を」「どう」提案したのかを具体的に記述することで、読み手が状況を明確にイメージできるようにしました。改善前は抽象的でしたが、テーマの具体化により、就活生の「協調性」が行動としてどのように発揮されたかがはっきり伝わります。 |

| 【成果】 最終的には全員が協力して発表資料を完成させることができ、ゼミ内でも高評価を得ました。 |

| 添削コメント|成果の記述は主観的な評価よりも客観的な事実を優先すると説得力が増します。「教員の評価」や「上位グループとして紹介された」といった表現により、採用担当者がその実績を信頼しやすい内容に改善されています。 |

| 【入社後】 入社後も、チームで協力しながら成果を出す場面が多いと考えています。 |

| 添削コメント|企業が重視するのは、入社後に強みをどう活かせるかです。「多様なメンバー」「意見交換」「役割を理解して行動する」といった具体的な内容を盛り込むことで、協調性の実践イメージを伝えやすくなりました。 |

【NGポイント】

強みの内容が抽象的で、どのような行動で協調性を発揮したのかが明確でありませんでした。また、成果や入社後の展望も曖昧で、企業が求める再現性のある行動に結びついていない点が課題でした。

【添削内容】

曖昧な表現を具体的な事実・行動・成果に置き換えることで、読者が就活生の役割や貢献をイメージしやすくしました。特に「テーマ提案」や「教員評価」といった要素を加えることで、協調性の根拠を明確しています。

【どう変わった?】

強みとしての「協調性」が、長所としての性格だけではなく業務で活かせる実践的なスキルとして伝わるようになりました。企業側も、チームで成果を上げる人材として評価しやすくなったでしょう。

| ・協調性の具体的な行動に言及する ・応募企業の特徴にも触れる ・入社後の再現性を意識する |

⑤主体性

大学時代のゼミ活動を通じて主体性を発揮した経験をもとに作成した例文です。

主体性を自身の強みとしてアピールする際は、その時の行動の流れや何を目標に主体性を発揮して取り組んだのかを具体的に説明することで評価につながります。

| 【結論】 私の強みは、自ら課題を見つけて行動を起こす主体性です。 |

| 添削コメント|「周囲の状況に流されず」という表現は抽象的であり、主体性という強みの本質を十分に表現できていませんでした。「空気や前例にとらわれず」という具体的な状況説明を加えることで、周囲に流されずに自ら動く行動の独立性がより明確に伝わるようになります。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動において、学内の他ゼミとの交流が少ないことに課題を感じ、交流イベントの企画を提案しました。 |

| 添削コメント|このエピソードは、「自ら課題を見つけて動く」主体性の姿勢が明確で、自然な流れで読める良質な構成です。行動の背景と目的が一文の中で簡潔にまとめられており、企業の採用担当者もすぐに状況と行動の関係性を理解できます。 |

| 【エピソード詳細】 |

| 添削コメント|元の文章では、「協力体制の不安」や「説明と依頼を繰り返した」という表現が抽象的で、主体性の発揮内容が不鮮明でした。改善案では、誰に・何を・どのようにしたのか(5W1H)を具体的に記述することで、主体的に工夫しながら行動したことがはっきりと伝わります。 |

| 【成果】 結果的に5ゼミ・計60名以上が参加する交流会を実現できました。 |

| 添削コメント|「価値を実感した」という記述はやや主観的であり、成果の根拠として弱くなっていました。改善案では、第三者からの評価(参加者の声)を取り入れることで、行動の結果が客観的に肯定されたことが伝わります。 |

| 【入社後】 入社後も、現状に満足せず課題を見つけ、周囲を巻き込みながら改善に向けて行動する主体性を発揮し、貴社に貢献してまいります。 |

| 添削コメント|「現状に満足せず課題を見つけ、周囲を巻き込む」という一文は、これまでのエピソード内容としっかり連動しており、企業での再現性が伝わる優れたまとめ方です。抽象的すぎず、かといって冗長でもなく、主体性を仕事でどう活かすかが具体的にイメージできる点が評価されるでしょう。 |

【NGポイント】

主体性を訴える内容でありながら、行動のプロセスが抽象的で、「実際にどんなことをしたのか」が伝わりづらい文章が目立っていました。特にエピソード詳細では、表面的な描写が多く、就活生の実践力や工夫が評価されにくくなっていました。

【添削内容】

行動内容を誰に・どのように働きかけたかという5W1Hに沿って修正し、連絡や説明の工夫・資料活用・進捗共有など、自身の主体性を裏付ける具体的な行動を加筆しました。

【どう変わった?】

企業側にとって、「この学生は入社後も自ら課題を見出し、粘り強く周囲を巻き込んで行動できそうだ」と感じられる構成になりました。強みの具体性と成果の再現性が高まり、自己PRとしての説得力と完成度が大きく向上しています。

| ・自分から動いて取り組んだ姿勢を中心にアピールする ・行動の背景や工夫を明確に書く ・成果は主観ではなく他者視点でも述べる |

⑥行動力

オンライン環境による課題を自らの行動で打破し、周囲を巻き込んで改善に導いた実体験を通じて、行動力をアピールした例文です。

行動力を自己PRとしてアピールする際は「どのような行動を」「どのように起こし」「どう成果につながったか」を明確に描くことがポイントです。

| 【結論】 私の強みは、状況を見極めて自ら行動を起こせる「行動力」です。 |

| 添削コメント|「周囲の状況に流されず」はややありふれた表現で、採用担当者に印象を残しにくいため修正しました。代わりに「困難な状況でもまず行動し、周囲を巻き込む」とすることで、企業が求める能動的な姿勢とチームへの影響力がより明確に伝わるようにしています。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、オンライン形式になったことにより学生同士の交流が減り、 |

| 添削コメント|「議論が活発でなくなる課題がありました」という表現は受け身かつ具体性に欠けるため、原因と結果を明確にした文に差し替えました。発言者が限られたことや質の低下など、状況を具体的に描写することで企業側がイメージしやすいように工夫しています。 |

| 【エピソード詳細】 私はこの状況を放置できず、まずは自分から積極的に発言するようにし、 |

| 添削コメント|「参考資料の共有」「発言のハードルを下げる質問の提示」など、その時々の行動内容を具体化することで、自身の取った工夫と行動力が伝わりやすくなっています。 |

| 【成果】 結果としてゼミ内の発言回数が増加し、 |

| 添削コメント|元の成果は主観的評価や定性的表現に偏っていたため、改善後では発言者の割合やフィードバックの活性化といった客観的かつ数値的な成果を加えました。企業は「再現性のある成果」を重視するため、評価されやすい表現となっています。 |

| 【入社後】 入社後も、自ら課題を見つけ、周囲を巻き込んで前向きに改善策を実行する姿勢を大切にし、組織に貢献してまいります。 |

| 添削コメント|この部分は入社後の活躍がイメージでき、強みの業務での再現性も示せているため非常に良い自己PRの締め方と言えそうです。 |

【NGポイント】

元の例文では「行動力」をアピールしているにもかかわらず、具体的な行動内容や成果が曖昧な表現にとどまり、説得力を欠いていました。また、成果部分の客観性が薄く、企業に与える印象として弱かった点も課題でした。

【添削内容】

自身が実際にどのような行動を取ったのかを明確に描写するよう改善を加えました。また成果の部分でも、目に見える数値的な変化やフィードバックの増加など、入社後の業務でも再現性のある結果をアピールしています。

【どう変わった?】

課題発見からそのための施策の実施、周囲の巻き込み、成果の可視化という一連の流れが明確になり、行動の再現性と実効性が伝わる構成へと改善されました。企業からも高評価な自己PRとなったと言えるでしょう。

| ・強みを活かした行動を具体的にアピールする ・成果は数値や変化で示す ・入社後の業務へ活かす熱意を示す |

⑦誠実性

本例文では、「誠実性」をテーマに、大学のゼミ活動における責任ある対応を軸にアピールしています。

誠実性についてアピールする際は、誠実さという長所だけでなく、それが実際の行動や成果にどう結びついたのかを具体的に示すことが重要です。

| 【結論】 私は、常に責任感を持ち、任されたことを最後までやり遂げる「誠実性」に自信があります。周囲から信頼を得るためには、 |

| 添削コメント|「どんな小さな仕事にも~」という表現は一般的で、他の応募者との差別化が難しくなります。改善後は“役割に対する責任感”という具体的な観点で誠実性を言語化し、企業が求める「一貫して努力を続ける人材像」と重なる表現に調整しました。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、グループ発表のリーダーを任された際、 |

| 添削コメント|「家庭の事情」という表現は抽象的すぎて状況の深刻さが伝わりづらく、志望動機で用いる表現としてやや曖昧です。改善後は、チーム全体に与えた影響を強調することで、リーダーとしての誠実な対応が必要となった背景がよりクリアになっています。 |

| 【エピソード詳細】 そのメンバーの分まで責任を持って資料作成を代行するだけでなく、他のメンバーの進捗確認や |

| 添削コメント|構成の見直しや「配慮」だけでは誠実性の具体性が薄く、就活生がどのような行動でチームを支えたかが伝わりませんでした。改善後は、整合性の確保やタスク調整といった実際に取った行動を示し、「誠実な行動」をできるだけ可視化しました。 |

| 【成果】 その結果、発表本番では教授から「論理的で完成度が高い」と高評価をいただき、 |

| 添削コメント|元の文では成果が「チームの評価」に終始し、自身の誠実性とのつながりは不明確でした。改善後は、「自身の貢献」に焦点を置き、誠実な行動が結果につながったことを企業にアピールしています。 |

| 【入社後】 入社後も、目の前の仕事に対して責任を持ち、周囲との信頼関係を築く誠実な姿勢を大切にしながら、 |

| 添削コメント|「着実に成果を出せる人材」という表現はやや曖昧で業務での再現性が読み取れません。改善後は、「地道な作業に丁寧に取り組む」といった誠実性の強みを企業の業務と結びつけて表現しており、採用後の活躍が想像しやすくなっています。 |

【NGポイント】

自己PRの冒頭と結末において、抽象的な表現が目立ち、「誠実性」という強みが行動や結果にどうつながっているかが不明瞭でした。また、エピソード部分も状況の説明に終始しており、誠実な行動が見えにくい構成となっていました。

【添削内容】

具体的な行動や背景を加えてながら、特に「何をどう行ったか」「なぜそうしたか」がわかるように構成しました。また、成果や入社後のビジョンについても、誠実性に基づく行動が企業にどう貢献できるかという観点でアピールしています。

【どう変わった?】

誠実性が「責任感」「丁寧さ」「信頼の構築」といった強みに具体化され、企業がその価値を明確に評価できる自己PRに生まれ変わりました。入社後の業務とのつながりもアピールできています。

| ・誠実さをさらに深ぼる ・強みと成果のつながりを明確に ・入社後の展望と強みを結びつける |

⑧計画性

大学生活での経験をもとに「計画性」をアピールした自己PR例文です。

計画性を活かした自己PRでは、「計画を立てた」と述べるだけではなく、どのような課題に対して、どのような工夫や行動を通じて計画性を発揮したのかを、5W1Hを意識して具体的に示すことが重要です。

| 【結論】 私の強みは、目的達成に向けて計画的に物事を進める「計画性」です。限られた時間の中で優先順位を見極め、 |

| 添削コメント|「最適な行動を取ることを意識して〜」はやや曖昧で、強みとしての再現性が伝わりにくい表現でした。改善後は「工程を洗い出す」「順序を組み立てる」といった具体的な工夫・行動に言い換えることで、企業側が実際のビジネスシーンでもその力が活きると想像しやすくなっています。 |

| 【エピソード】 大学3年生のゼミで、3か月後に控えたプレゼン大会で成果を上げるため、 |

| 添削コメント|元の表現は「計画を立てました」とだけあり、計画性が求められる背景や自分の役割が曖昧でした。改善後では、「誰のどんな情報を踏まえて」「どう進めたか」が示されており、計画性を発揮した流れがより具体的に伝わります。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、全体のスケジュールを週単位で設定し、各段階で達成すべきタスクを細かく分けてメンバーに割り振りました。 |

| 添削コメント|「ミーティング」や「予備日」の設定自体は良い要素でしたが、なぜそうしたか、どんな効果があったかが不明でした。改善案では5W1Hを補完し、就活生が「自分にも再現できる」と思えるよう、具体的なツール(ガントチャート)やリスク管理の工夫まで示しています。 |

| 【成果】 その結果、チーム全員が余裕を持って準備を進めることができ、当日は全員が自信を持って発表に臨むことができました。 |

| 添削コメント|「評価されたと感じています」という主観的な締め方では、企業にとっての成果として伝わりにくいです。改善案では審査員の視点を加え、「何が評価されたのか」を明確にすることで、企業側に「計画性が高く評価された」という納得感を抱いてもらえるようにしています。 |

| 【入社後】 入社後もこの計画性を活かし、納期や品質が求められる仕事において、 |

| 添削コメント|元の文は抽象度が高く、「どんな仕事でどう活かすのか」が不明瞭でした。改善後は「並行業務」や「優先順位の判断」など、企業でよく起こる業務シーンを踏まえて具体化することで、企業側も「この人はうちでも活躍できそう」と感じやすくなります。 |

【NGポイント】

元の文章では、強みである「計画性」がやや曖昧気味に述べられており、企業が求める再現性や実務での活用イメージが乏しかった点が課題でした。また、成果の部分では評価の客観性が薄かった点も課題と言えます。

【添削内容】

計画性を裏付ける行動を工程やツールの活用などで具体化し、5W1Hの視点で補いました。加えて、成果については客観的な評価者の視点を入れることで信頼性を高め、企業が納得できる伝え方に改善しました。

【どう変わった?】

計画性が、具体的な行動と結果に基づいて示されたことで、企業がイメージする「実務で再現可能なスキル」として伝わるようになりました。また、成果と入社後の活用のつながりも明確になり、自己PR全体に一貫性と説得力が加わっています。

| ・計画性を数値や行動で示す ・成果に評価者の視点を入れる ・入社後にどう活かせるか具体化する |

⑨柔軟性

この例文では、サークル活動での立ち回りを通じて「状況に応じた行動の切り替え」を軸に柔軟性をアピールしています。

柔軟性を活かして自己PRを作成する際は、その時々の状況を詳しく説明しながら、自身の行動とその目的を語ることが重要です。

| 【結論】 私は状況に応じて自らの役割や考え方を柔軟に変えられる柔軟性があります。 |

| 添削コメント|二文目が抽象的かつ冗長な印象があり、企業に伝えたい柔軟性の具体像が見えませんでした。改善後は、「チームのニーズを把握し役割を実行できる」という業務でも再現性のある行動力に言い換え、ビジネスシーンでも通用する柔軟性として伝わる表現にしています。 |

| 【エピソード】 大学ではテニスサークルの運営に携わり、当初はイベントの企画・実行を担当していました。 |

| 添削コメント|「スムーズに進行できない」という表現は曖昧で読み手にイメージが伝わりにくいため、「会議の長期化」や「業務の停滞」など、現場感のあるトラブルに具体化しました。これにより、後の柔軟な対応が活きる背景としての説得力が増しています。 |

| 【エピソード詳細】 私は当初の担当を一旦離れ、各メンバーの意見を中立的に聞き取る調整役にまわる決断をしました。 |

| 添削コメント|取り組みの中身が「共通点を探す」などやや曖昧で、実際の行動が伝わっていませんでした。5W1Hに基づき、誰にどう接し、どのような工夫で調整したかを補足しました。これにより、柔軟に立場を変えた行動の具体性が強まり、実践力の裏付けとなっています。 |

| 【成果】 その結果、メンバー間の対立は解消され、イベントは大成功を収めました。 |

| 添削コメント|「大成功」「評価を受けた」といった表現はやや説得力に欠けるため、参加人数や第三者の具体的な評価を記述しました。成果は客観性とインパクトが求められるため、企業側が納得できる具体的なデータを加えることが重要です。 |

| 【入社後】 入社後も |

| 添削コメント|「役割に固執せず」は一見よさそうですが、責任感が薄い印象を与えかねません。そこで、役割を“見直す”“調整役にまわる”など能動的な表現に置き換え、入社後に柔軟性をもって主体的に行動できる人物像として説得力を高めました。 |

【NGポイント】

柔軟性を示すべき箇所で、抽象的な表現が多く説得力を欠いていました。また、成果の部分においても第三者からの評価や具体的な数字が不足しており、強みの裏付けとして弱い印象を与えてしまっていました。

【添削内容】

柔軟性を表す言い換え表現や具体的な行動内容を補い、5W1Hを意識して実際の対応を詳細に示しました。さらに成果面では、誰がどう評価したかや、参加人数といった客観的な情報を追加することで説得力を持たせました。

【どう変わった?】

柔軟性を「具体的にどう発揮したか」が明確になり、企業の採用担当者が業務における再現性をイメージしやすい自己PRに生まれ変わりました。具体的なその時の状況説明と成果の裏付けにより、実力と信頼性の伝わる構成になったといえるでしょう。

| ・できるだけエピソードは具体的にする ・成果は数値や他者評価で示す ・役割転換の背景と行動を明確にする |

⑩チャレンジ精神

人前で話すことが苦手だった学生が、ゼミでのプレゼン発表をきっかけに自らの殻を破り、積極的に挑戦する姿勢を養った自己PRです。

苦手を避けずに乗り越えた経験をベースに、チャレンジ精神の説得力を高めるためには、具体的な行動と結果を端的に示すことが大切です。

| 【結論】 私の強みは、未経験のことにも積極的に取り組むチャレンジ精神です。 |

| 添削コメント|チャレンジ精神を強みとするなら、抽象的な表現ではなく「何に対して挑戦してきたのか」を具体的に補う必要があります。「苦手分野にも積極的に踏み込んだ」ことを強調することで、より明確なチャレンジ姿勢を企業に伝えることができています。 |

| 【エピソード】 大学2年時、ゼミ活動の一環で初めてプレゼン発表を担当することになりました。 |

| 添削コメント|「決めた」だけではチャレンジ精神の裏付けとして弱く、行動や意思決定の背景が必要です。「苦手だからこそ自分から挑戦した」という記述により、行動の主体性と挑戦の意図がより明確になっています。 |

| 【エピソード詳細】 プレゼン経験者の先輩にアドバイスを求め、動画撮影で自分の話し方を見直すなど、徹底的に準備を重ねました。 |

| 添削コメント|スライドの工夫という表現が抽象的だったため、内容を具体化することで行動の説得力が高まりました。「何をどう工夫したのか」が伝わるようにすることが、エピソード詳細で強みを発揮した行動を明確にするコツです。 |

| 【成果】 この経験を通じて、「できない」と思っていたことも、 |

| 添削コメント|「自信を得た」という主観的な結果だけでは成果が弱く、企業に伝わりにくいです。「その後も継続して挑戦した」という実績や行動の変化に言及することで、業務での再現性や成長の持続性を伝える内容に強化しました。 |

| 【入社後】 入社後も、未知の業務や困難な課題に対して恐れずに取り組み、 |

| 添削コメント|抽象的な姿勢だけではなく、仕事でどう活かすかを具体的に描写することで、企業側が「再現可能なチャレンジ精神」として評価しやすくなります。「どのように取り組むか」を言語化することが入社後の信頼感につながります。 |

【NGポイント】

全体として「チャレンジ精神」を主張している一方で、当初の文章にはやや曖昧な表現が多く、行動の背景や工夫の具体性が弱かった点が問題でした。特に一部の表現が一般的で、自身ならではの説得力に欠けていたと言えます。

【添削内容】

抽象的だった「苦手の克服」を軸に構成を再設計し、主体的に行動したエピソードや成果、工夫の詳細を具体化しました。また、入社後の展望についても、どのように知識や経験を補いながら行動するかを明確にしています。

【どう変わった?】

強みの「チャレンジ精神」が一貫性を持って伝わる文章となり、企業側から見ても、再現性や成長意欲のある人物として評価しやすい構成に改善されています。

| ・強みを適宜言い換えながら具体的にアピール ・行動の背景と自分から動いた姿勢を見せる ・強みが業務でも活きることを説明する |

⑪素直さ

ここでは、素直さを活かして自己PRの強みとする例文をご紹介します。

指摘を素直に受け入れて実際に行動に移す姿勢を中心にアピールすることが大切になります。

| 【結論】 私の強みは、指摘を素直に受け入れて行動に移せる柔軟さと、 |

| 添削コメント|「より良く成長しようとする前向きな姿勢」はやや曖昧で、他の強み(成長意欲や向上心)と混同されやすい表現です。「素直さ」というテーマ性を明確にするために、成長意欲の前提として「指摘を受け入れられる素直さ」を強調する表現に改善しました。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、プレゼン担当として発表資料を作成した際、 |

| 添削コメント|「友人から」という表現は関係性が曖昧で、ビジネス文脈での評価につながりにくくなります。ゼミの「班のメンバー」と表現することで、組織内での客観的なフィードバックであることが明確になり、企業側に「職場での指摘対応力」が伝わりやすくなります。 |

| 【エピソード詳細】 当初は自分なりに工夫したつもりだったため |

| 添削コメント|「悔しさ」といった感情的な語は評価に結びつきづらく、冷静に受け止めた様子を示す表現へと修正しました。加えて、改善行動の中身が抽象的だったため、「具体的に何をどう変えたか」を明確にし、企業がその素直さを再現可能なスキルとして捉えやすくなるよう整えています。 |

| 【成果】 発表本番では、教員やクラスメートから「資料が見やすく、話が頭に入ってきやすかった」と評価され、 |

| 添削コメント|「見習いたい」という表現は主観的な印象が強いため、客観的で業務での再現性のある成果に言い換えました。改善後の表現は「他者の行動に影響を与えた」という事実が軸となっていて、評価される実績として受け取られやすい内容に仕上がっています。 |

| 【入社後】 入社後も、先輩や同僚からの助言を前向きに受け止め、柔軟に吸収しながら |

| 添削コメント|「自分を高め」はあいまいな表現で、どのような変化を生むかが伝わりませんでした。より具体的に「スキルや成果」として結びつけることで、入社後の成長と企業貢献の道筋が明確になり、評価しやすい表現になっています。 |

【NGポイント】

もともとの例文では、「素直さ」の強みを伝えたい意図はあったものの、成長意欲や協調性といった他の強みと重なる部分が多く見受けられました。また、具体的な行動や結果が曖昧で、企業視点では評価につながりづらい構成になっていました。

【添削内容】

強みを「素直さ」に特化して言い換え、指摘を受け入れる行動やその後の具体的な改善プロセスを明確に示しました。また、成果や入社後の展望についても再現性・客観性のある具体的な内容へと言い換えています。

【どう変わった?】

全体を通して「素直さ」という強みが明確に浮き彫りになり、読んだ人がどのような場面でその強みを発揮できるかが具体的にイメージしやすくなりました。

| ・強みは他と差別化して表現 ・指摘への対応は具体的に書く ・成果は業務での再現性と客観性を意識する |

例文をもとに自己PRが書けたら、次は添削をしてくださいね。以下の記事では、添削のメリットや自己添削のやり方について詳しく紹介しています。

自己PRのエピソードが思いつかない場合の対策

自己PRのエピソードが思いつかない場合の対策として、以下の3つを紹介します。

誰でも持っている自己PRのためのエピソードを、自分のなかに再発見しましょう。

①小さな成功体験を見つける

自己PRのエピソードが思いつかない場合、小さな成功体験を見つけるのが有効です。

なお、大きな成果や派手なエピソードだけでなく、日常の小さな成功に目を向けましょう。たとえば、小さな成功体験としては、以下のような例が挙げられます。

- 大学の文化祭で企画したイベントが成功した

- 課外活動の勉強会で作成した資料が好評だった

- アルバイトでお客様から褒め言葉をもらった

成功体験を見つけたいときは、成果を得るまでの過程でどんな課題をどのような工夫で乗り越えたかを考えるのが大切です。

②過去の失敗から学んだことを活かす

自己PRにおいて、過去の失敗から学んだ教訓を活かすのは自己成長を示す有効な方法です。失敗経験を通じて学んだ教訓を自己PRに取り入れるなら、具体的な改善策を強調しましょう。

また、失敗経験がどのように自身のスキルや考え方を変えたかについても述べると効果的です。

失敗から学んだ教訓を活かした自己PRで、企業に対して自分が柔軟に対応できる人材であると示しましょう。

とはいえ、失敗した経験がぱっと思い浮かばない人もいるでしょう。以下の記事では挫折経験の例や見つけ方のコツを紹介しているので、失敗した経験を探す際の参考にしてください。

③自己PRを構築するための診断ツールを活用する

自己PRを構築する際に診断ツールの活用は、自分の強みや特性を客観的に把握する有効な手段です。

診断ツールは性格・特性・強み・弱み・価値観などを分析し、自分にあった業界や職種を見つける手助けにもなります。自己PRのために活用できる主な診断ツールは、以下のとおりです。

| ツール名 | 特徴 |

| ミイダス | 自分の強み・弱みや適職を見つけ、企業からのスカウトも受けられる無料ツール |

| 16Personalities | 16タイプから性格を分析し、自己理解を深める登録不要のツール |

| 適職診断NAVI | 短時間で適職を診断できる登録不要のツール |

| エムグラム適職診断 | 8種類の仕事の適性を診断し、多面的な視点から適職を見つけるツール |

| ビッグファイブ性格診断 | 性格特性を5つの尺度で分析し、自己理解を深めるためのツール |

| エニアグラム | 9つの性格タイプに基づいて自己分析を行うツール |

なお、診断ツールの結果は参考程度にとどめ、自分の経験やフィードバックと照らし合わせた深掘りが大切です。

自己PRのエピソードを再発見して採用につなげよう!

自己PRのエピソードを見つけるには自己分析を徹底し、過去の経験を細かく振り返るのが重要です。

成功体験だけでなく失敗体験も分析し、過程から得た学びを活かせば、より説得力のある自己PRが可能となります。

また、具体的なエピソードを用い、数字や固有名詞を効果的に使用してより印象的な自己PRを作成してください。

就職活動の重要な要素である自己PRを丁寧に準備し、内定獲得の可能性を高めましょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。