【例文10選】就活でのメールの締め方を解説|基本マナーやポイントも紹介

この記事では、就活で送るメールの締め方を徹底解説しています。

また、メールでのマナーや実際に送るメールの例文、シーン別のメールの締め方も紹介しているので、就活生は必見の内容になっていますよ。

就活中のメール対応はこれだけでOK!

- ◎メールが最短3分で書けるテンプレシート

- 「このメールで失礼じゃないかな…」と悩みがちな場面でも、コピペするだけで安心してメールを送れる

就活メールにおける「締め」が重要な理由

就活メールの締めくくりは、受け取った相手の印象を大きく左右します。丁寧で誠実な印象を伝えるためにも、「締めの一文」は意識して書く必要がありつでしょう。

ここでは、なぜ締めが重要なのかを、さまざまな視点から解説していきます。

- メールの締めが就活生の印象を決定づけるため

- 採用担当者は細部のマナーも評価しているため

- 文章の締め方がビジネスマナー力を示すため

- 締めが適切だと誠実さや丁寧さが伝わるため

- メール全体の完成度を高める役割があるため

① メールの締めが就活生の印象を決定づけるため

就活中のメールは、あなたの人柄や社会人としての姿勢を伝える大切な手段です。中でも締めの一文は、読み終えたあとに印象として残る部分です。

「よろしくお願いします。」とだけ締めるのと、「ご多忙のところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。」と書くのとでは、丁寧さの伝わり方に差が出ます。

メール全体の印象を決定づける要素として、締めの言葉にはしっかりと意識を向けたいところです。

② 採用担当者は細部のマナーも評価しているため

企業の担当者は、日々多くの学生からメールを受け取っています。内容だけでなく、言葉遣いや構成、文末の締め方にも目を向けているのが実情です。

簡単な言葉で終えるだけでなく、相手の立場に配慮した表現を選べるかどうかが評価につながります。

細やかな気遣いができる人は、入社後も周囲と良好な関係を築けると見なされやすいでしょう。だからこそ、メールの締め方にも気を配ることが重要です。

③ 文章の締め方がビジネスマナー力を示すため

学生のうちはビジネスメールに慣れていない方も多いかもしれませんが、就活では社会人と同じ視点で見られることが一般的です。とくに締めの文は、相手への敬意や配慮が現れやすい部分といえるでしょう。

「ご返信をお待ちしております。」よりも「お忙しいところ恐縮ですが、ご返信いただけますと幸いです。」のほうが、より丁寧で印象が良くなります。

就活の段階から、このような表現を意識して使う習慣を身につけておきましょう。

④ 締めが適切だと誠実さや丁寧さが伝わるため

メールの内容が丁寧でも、最後が簡単すぎると誠実さが伝わりません。逆に、しっかりとした締めがあると全体の印象が引き締まります。

「どうぞご自愛くださいませ」といった一言を添えることで、相手を思いやる姿勢が自然と伝わるでしょう。

締めの文章は、あなたの人柄を映す鏡ともいえます。だからこそ、締めの書き方にはこだわっておくと安心です。

⑤ メール全体の完成度を高める役割があるため

メールの印象は、冒頭から締めまでの流れに一貫性があるかどうかで大きく変わります。最初は丁寧に始まっていても、締めが簡素だとバランスが悪くなってしまうことも。

たとえば、「丁寧な導入+丁寧な締め」は印象が整いやすく、「丁寧な導入+雑な締め」は違和感を与えてしまう可能性があります。

締めは単なる添え物ではなく、文章全体の完成度を支える大事な要素といえるでしょう。

就活メールの基本マナー

就活メールでは、伝えたい内容がしっかりしていても、形式や言葉遣いが適切でないと印象を下げてしまいます。

採用担当者に安心感や信頼感を持ってもらうためにも、基本的なマナーを押さえておくことが欠かせません。ここでは、誰でもすぐに実践できるポイントを紹介します。

- 宛名・件名・締めを正しく使い分ける

- 敬語や丁寧語を正確に使う

- 全体の構成を意識する

- 一文一義で読みやすくする

- 締めの文はメール全体の調和を意識する

「ビジネスマナーできた気になっていない?」

就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。

ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。

① 宛名・件名・締めを正しく使い分ける

メールの印象は、開いた瞬間の宛名や件名で決まることが多いです。たとえば「人事部御中」と書くべき場面で「〇〇様」と個人名を使ってしまうと、形式を理解していない印象を与えてしまいます。

件名も、要点が短く伝わるものにしましょう。そして最後の締めでは、相手や内容に応じて表現を調整してください。

「よろしくお願いします」だけで終わるのではなく、「ご対応のほど、よろしくお願い申し上げます」のように丁寧な表現を選ぶと好印象です。

② 敬語や丁寧語を正確に使う

敬語は「丁寧にしたい」と思っても、正確に使えていなければ意味がありません。よくある誤りに「拝見させていただきます」などの二重敬語がありますが、正しくは「拝見します」です。

また、「ご連絡させていただきます」も「ご連絡いたします」が適切でしょう。敬語は数を重ねるよりも、使い方の正しさと自然さが大切です。

普段から文章を声に出して読んでみると、不自然な箇所に気づきやすくなります。

③ 全体の構成を意識する

読みやすいメールは、構成がしっかりしています。たとえば、冒頭で要件を伝え、中盤でその理由や背景を補足し、最後にお願いやお礼の言葉を加えると流れがスムーズです。

この順序を守るだけで、受け手にとって理解しやすく、読みやすい文章になります。構成が整っていると、読み手に配慮する姿勢が伝わるため、社会人としての基本が身についていると評価されやすいでしょう。

④ 一文一義で読みやすくする

1文に複数の情報を詰め込むと、読み手が混乱しやすくなります。とくに就活メールは、忙しい採用担当者が読むことを前提にするべきです。

文はできるだけ短く、1文につき1つの内容を伝えるよう意識しましょう。

たとえば「説明会に参加したいので、資料をいただけると幸いです」といった1文を、「説明会に参加したいと考えております。つきましては、資料をお送りいただけますでしょうか」と2文に分けるだけで、格段に伝わりやすくなります。

⑤ 締めの文はメール全体の調和を意識する

メールの最後は、文全体の雰囲気に合った締め方を選びましょう。文面が丁寧なのに、最後があっさりしすぎていると、ちぐはぐな印象になります。

「恐れ入りますが」「ご多忙のところ」など、クッション言葉を添えると柔らかく締められるでしょう。

また、「季節の変わり目ですので、どうぞご自愛くださいませ」といった一文も効果的です。内容だけでなく、文章のトーンにも一貫性を持たせるよう意識してください。

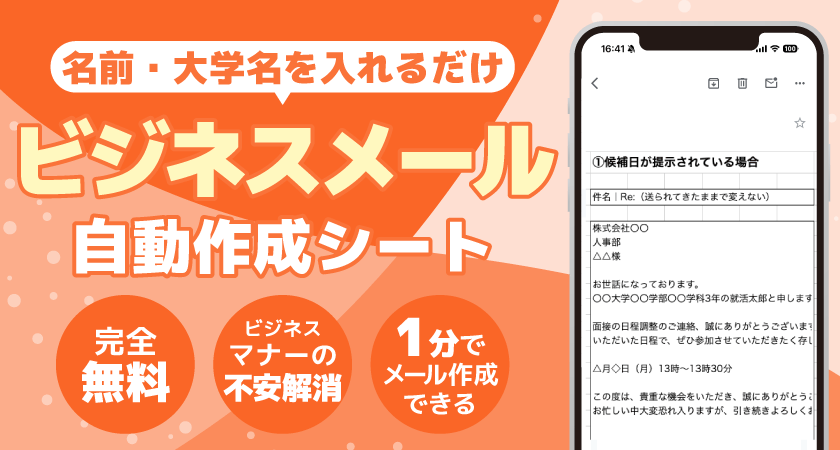

ビジネスメールを楽に自動作成できる!【名前・大学名を入れるだけ!】

就活では、志望している企業とのメールでのやり取りが発生しますよね。例えば、面接の日程調整やリスケ・辞退の連絡を入れる際などです。

しかし、普段はLINEなどのSNSでの連絡がメインになっている学生にとっては基本的なメールマナーが分からないなんてこともありますよね。

そこで、就活マガジン編集部ではメールの作成に不安や苦手意識がある就活生のために「ビジネスメール自動作成シート」を無料で配布しています。初めてのビジネスメールの作成に不安がある場合はダウンロードしてみてくださいね。

メールマナーは調べれば出てくるものなので、企業も注意深く見ているしできていないとマイナス印象になるので、事前にマナーを押さえておくことが選考通過のコツですよ。

就活メールの締め方のポイント

メールの締めくくりは、単なる形式ではなく、相手に好印象を残す大事な要素です。内容や相手との関係性をふまえて適切な言葉を選ぶことで、誠実さや配慮が自然と伝わります。

ここでは、文章の締め方を整えるための具体的なポイントを紹介しましょう。

- 文脈に合った締め言葉を選ぶ

- 相手の立場や役職に配慮する

- 過度な表現は避ける

- クッション言葉を自然に入れる

- 一貫性のある敬語で締める

① 文脈に合った締め言葉を選ぶ

締めの言葉は、そのメールで伝えたい内容や目的に合っているかが重要です。

もし、面接の日程を調整してもらうのなら「ご確認のほど、よろしくお願いいたします」とするのが自然ですが、お礼を伝えるときは「本日は誠にありがとうございました」のように感謝を伝える表現がふさわしいでしょう。

内容に合わない締め方は、違和感を与える原因になります。読み手に無理なく伝わるよう、文脈に合った言葉を選んでください。

② 相手の立場や役職に配慮する

メールを送る相手がどのような立場かを考えて言葉を選ぶと、より丁寧な印象になります。役員クラスの相手には「ご多忙の折、恐縮ですが」といった表現が適しているでしょう。

逆に、フランクな口調を使うと失礼にあたる可能性もあります。相手が誰かを踏まえたうえで、適切な敬意を込めた締め方にすると、文章全体が引き締まり、信頼感を与えることができるでしょう。

③ 過度な表現は避ける

誠実に書こうとするあまり、過剰な敬語や長すぎる表現を使ってしまうことがあります。

たとえば「何卒よろしくお願い申し上げますとともに、ご健勝とご多幸をお祈り申し上げます」などは丁寧すぎて、かえって堅苦しく感じられるかもしれません。

必要以上に飾るのではなく、自然でわかりやすい言葉を使いましょう。簡潔で落ち着いた締め方が、読み手にとっても心地よく伝わります。

④ クッション言葉を自然に入れる

「恐れ入りますが」「お手数をおかけしますが」といったクッション言葉は、お願いや確認をするときにとても効果的です。

ただし、文章中に何度も使うとくどくなってしまいます。使う場面を見極めて、相手に負担をかける部分にだけ添えるようにすると自然です。

うまく取り入れることで、文章に柔らかさが生まれ、読み手の印象もよくなるでしょう。

⑤ 一貫性のある敬語で締める

メール全体を通して、敬語に統一感があるかもチェックすべきポイントです。たとえば、冒頭では丁寧な言葉を使っているのに、締めで突然カジュアルになると違和感があります。

「ご確認いただけますと幸いです」や「今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」といった表現を最後まで使うことで、文章全体に一貫性が出て信頼感も増すでしょう。

文の終わりまで丁寧に仕上げることを心がけてください。

就活メールの締めで印象をアップさせるテクニック

メールの締め方を少し工夫するだけで、印象は大きく変わります。最後の一文に丁寧さや熱意がにじむと、内容以上に好感を持ってもらえることもあるでしょう。

ここでは、読み手に好印象を残すための具体的な締め方を紹介します。

- 「以上です」など簡潔表現の使いどころを把握する

- 季節の挨拶を入れて柔らかさを出す

- 熱意や志望度をさりげなく伝える

- 返信を促す際は柔らかく表現する

- 自動挿入機能を活用して締め忘れを防ぐ

① 「以上です」など簡潔表現の使いどころを把握する

「以上です」という表現は場面によっては便利ですが、使い方を誤るとそっけなく感じられてしまいます。

たとえば、資料を送るメールでは「以上、ご確認ください」と締めるとスマートな印象になりますが、初めてのやり取りや丁寧さが求められる場面では適しません。

相手や状況を見極めて、簡潔な締め言葉を上手に使い分けることが大切です。

② 季節の挨拶を入れて柔らかさを出す

メールの最後に「季節の変わり目ですので、どうぞご自愛ください」などのひと言を添えると、文章全体がぐっとやわらかくなります。

とくに初回の連絡やお礼メールでは好印象を与えるきっかけになるのでおすすめです。ただし、文の流れに自然に溶け込むよう注意しましょう。

不自然に挿入すると違和感を持たれることもあるため、あくまで文章との調和を意識してください。

③ 熱意や志望度をさりげなく伝える

締めの一文に志望度や前向きな気持ちを込めると、好印象につながりやすくなります。

「御社で働きたいという思いが一層強まりました」や「選考に進めましたら幸いです」といった表現なら、押しつけがましくならずに気持ちを伝えられるでしょう。

熱意は前面に出しすぎると逆効果になることもあるため、自然な範囲で伝えるのがポイントです。

④ 返信を促す際は柔らかく表現する

返信をお願いしたいときには、表現のトーンに注意が必要です。「ご返信をお願いします」だけでは強い印象を与えてしまうこともあります。

そこで、「お忙しいところ恐縮ですが、ご返信いただけますと幸いです」といったクッション言葉を入れると、相手への配慮が伝わるでしょう。

気遣いのある一文は、相手の心象を良くするきっかけになります。

⑤ 自動挿入機能を活用して締め忘れを防ぐ

うっかり締めの一文を忘れてしまうことを防ぐために、メールソフトの定型文や自動挿入機能を活用すると便利です。

たとえば、「何卒よろしくお願い申し上げます」などの定番表現をテンプレートに登録しておけば、毎回の入力の手間が省けます。

ただし、機械的に繰り返すのではなく、相手や内容に応じて調整を忘れないようにしてください。丁寧さと効率の両立が大切です。

就活メールの締めでよく使われる定番フレーズ集

就活メールでは、伝えたい内容を丁寧にまとめることが大切です。その中でも「締め」の表現は、相手への印象を左右するポイントとなります。

目的に応じた言葉を選ぶことで、誠実で配慮のある印象を与えられるでしょう。ここでは、就活メールの中でよく使われる締めの定番フレーズを、内容ごとに紹介します。

- お願いを伝えるフレーズ

- 感謝を伝えるフレーズ

- 謝罪を伝えるフレーズ

- 返信を求めるフレーズ

- 返信不要を伝えるフレーズ

① お願いを伝えるフレーズ

企業に対して依頼を伝えるときは、失礼のない言い回しを選びたいところです。相手の負担にならないよう配慮しつつ、自分の意図を明確に示せる表現を心がけましょう。

- ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

- お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

- ご多用中恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

- お時間を頂戴できましたら幸いです。

- お力添えのほど、何卒お願い申し上げます。

- ご教示いただけますと幸いです。

- ご調整のほど、よろしくお願いいたします。

- 何卒ご対応のほどお願い申し上げます。

- ご一読いただけましたら幸いです。

- ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

② 感謝を伝えるフレーズ

感謝の気持ちを伝えるフレーズは、就活メールでは欠かせません。とくに面接後や説明会後のメールでは、相手の時間や対応に対する感謝をしっかり伝えると好印象につながります。

- このたびは誠にありがとうございました。

- 丁寧なご対応をいただき、感謝申し上げます。

- 貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

- ご丁寧にご連絡をいただき、ありがとうございました。

- 面接の機会を設けていただき、心より感謝いたします。

- 本日はお忙しい中、お時間を割いていただきありがとうございました。

- 温かいご対応に感謝いたします。

- 大変参考になるご説明をいただき、ありがとうございました。

- 書類をご確認いただき、ありがとうございました。

- ご配慮いただき、重ねて御礼申し上げます。

③ 謝罪を伝えるフレーズ

誤送信や遅延などが発生した際は、迅速かつ誠実な謝罪が必要です。形式的すぎず、心のこもった表現を選ぶことで信頼回復につながります。

- ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

- 深くお詫び申し上げます。

- 確認不足により、ご不便をおかけいたしました。

- ご対応に遅れが生じたこと、お詫びいたします。

- こちらの手違いで混乱を招き、申し訳ありません。

- 配慮が足りず、不快な思いをさせてしまい失礼いたしました。

- ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

- 誤った内容で送信してしまい、大変失礼いたしました。

- 日程変更となり、お手数をおかけいたしました。

- ご理解を賜れますと幸いです。

④ 返信を求めるフレーズ

返信を必要とするメールでは、相手が返事しやすいようなトーンで締めくくると良いでしょう。催促にならないよう注意しながら、丁寧に意図を伝えましょう。

- お手すきの際にご返信いただけますと幸いです。

- ご都合のよいタイミングでご連絡いただければ幸いです。

- 恐れ入りますが、ご確認のうえご返信をお願いいたします。

- ご返答をお待ちしております。

- ご確認いただけましたら、ご返信いただけますと幸いです。

- ご一報いただけますと助かります。

- ご返信をいただけましたら幸いです。

- ご対応いただけますようお願い申し上げます。

- ご都合のよい日時をお知らせください。

- お返事をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

⑤ 返信不要を伝えるフレーズ

返信を求めない場合でも、その旨を明示することで、相手の手間を省くことが可能です。相手を気遣う言葉選びが、ビジネスマナーとしても好まれます。

- 本メールへのご返信は不要です。

- ご確認のみで結構です。

- お手を煩わせる必要はございません。

- 返信は不要でございますので、どうぞご安心ください。

- ご対応は不要ですので、ご承知おきください。

- 本件についてはご連絡不要です。

- ご一読いただけましたら、それだけで結構です。

- 念のためのご連絡ですので、返信は不要です。

- お手間をおかけしないよう、返信は不要とさせていただきます。

- ご多忙のところ恐縮ですが、返信なしで問題ございません。

【就活シーン別】メールの締めの例文

就活中はさまざまな場面でメールを送る機会がありますが、それぞれのシーンに適した締め方が求められます。場面に合った表現を選ぶことで、相手に丁寧で誠実な印象を与えることができるでしょう。

ここでは、就活でよくあるシーン別に、締め方の例文を紹介します。

- 企業への問い合わせ時の締め方の例文

- 説明会参加後のお礼メールの締め方の例文

- 面接日程調整時の締め方の例文

- 面接後のお礼メールの締め方の例文

- 選考辞退のメールの締め方の例文

- 内定承諾・辞退のメールの締め方の例文

- インターン参加後のお礼メールの締め方の例文

- リマインドメールの締め方の例文

- 書類送付時のメールの締め方の例文

- 不採用通知への返信メールの締め方の例文

また、ビジネスメールがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジン編集部が作成したメール自動作成シートを試してみてください!

ビジネスマナーを押さえたメールが【名前・大学名】などの簡単な基本情報を入れるだけで出来上がります。

「面接の日程調整・辞退・リスケ」など、就活で起きうるシーン全てに対応しており、企業からのメールへの返信も作成できるので、早く楽に質の高いメールの作成ができますよ。

① 企業への問い合わせ時の締め方の例文

企業へ説明会や選考について問い合わせをする際は、失礼のない丁寧な文面で締めくくることが大切です。ここでは、学生らしい素直さと礼儀正しさが伝わる例文を紹介します。

《例文》

| 突然のご連絡となり恐縮ですが、貴社のインターンシップに強い関心を持ち、詳細についてお伺いさせていただきました。 ご多忙のところ恐れ入りますが、ご確認のうえご教示いただけますと幸いです。 お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 |

《解説》

「恐れ入りますが」や「ご教示いただけますと幸いです」といった柔らかい表現を使うことで、丁寧で控えめな印象を与えられます。問い合わせの文面では、あくまで低姿勢を意識してください。

② 説明会参加後のお礼メールの締め方の例文

会社説明会に参加した後のメールでは、感謝とともに印象に残った内容を交えつつ、関心の高さを伝えることが重要です。締めくくりでは、今後の接点への期待も加えると好印象につながります。

《例文》

| お世話になっております。 本日は貴社の会社説明会に参加させていただき、誠にありがとうございました。 ○○様のご説明を通じて、企業理念や今後の展望について深く理解でき、貴社で働くイメージがより明確になりました。 とくに社員の方々のチームワークの良さに感銘を受け、自分もその一員として貢献したいと感じました。 今後の選考にも積極的に参加させていただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 |

《解説》

説明会で得た具体的な気づきや感想を盛り込むことで、誠実さや関心の高さが伝わります。丁寧な言葉選びと前向きな姿勢を意識しましょう。

③ 面接日程調整時の締め方の例文

面接日程の調整を依頼する際は、相手の時間を頂くことへの配慮と、迅速な対応への感謝の気持ちを伝えることが重要です。ここでは、丁寧さと誠意が伝わる例文を紹介します。

《例文》

| お世話になっております。○○大学○○学部の○○と申します。 このたびは面接の機会をいただき、誠にありがとうございます。 ご指定いただいた日程のうち、○月○日(○)の午前中が都合がよいため、そちらでお願いできますと幸いです。 ご多用の中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 |

《解説》

日程の希望をはっきり伝えつつも、相手への敬意を忘れない文面がポイントです。「幸いです」や「恐縮ですが」を適度に使うことで、丁寧さと柔らかさを両立できます。

④ 面接後のお礼メールの締め方の例文

面接を受けた後に送るお礼メールでは、面接時間を取っていただいた感謝の気持ちと、企業への熱意が伝わるような締め方が大切です。ここでは、実際に面接後に使いやすい例文を紹介します。

《例文》

| 本日はお忙しい中、面接のお時間をいただき、誠にありがとうございました。 貴社の○○に対する考え方や、○○部門の業務内容について直接お話を伺うことができ、ますます志望意欲が高まりました。 今後の選考に進めるよう、引き続き努力してまいります。 何卒よろしくお願いいたします。 |

《解説》

感謝の気持ちだけでなく、面接で得た情報や感じたことを一言入れると好印象です。志望度を丁寧に伝えることも忘れないようにしましょう。

⑤ 選考辞退のメールの締め方の例文

選考を辞退するメールでは、感謝の気持ちをしっかり伝えるとともに、今後の関係性に配慮した丁寧な表現で締めくくることが重要です。ここでは、辞退の連絡を失礼なく伝えるための例文を紹介します。

《例文》

| お世話になっております。 このたびは貴重な選考の機会をいただき、誠にありがとうございました。 熟考の末、他社からの内定を受けることを決意いたしましたため、今回の選考を辞退させていただきたく存じます。 貴社の丁寧なご対応と温かいご配慮に、心より感謝申し上げます。 末筆ながら、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。 |

《解説》

辞退理由は簡潔に述べ、感謝の気持ちと今後への敬意を忘れずに添えましょう。丁寧な締め言葉が印象を和らげてくれます。

⑥ 内定承諾・辞退のメールの締め方の例文

内定承諾や辞退のメールは、今後の関係性を大切にした表現が求められます。特に締めの一文には、相手への感謝や配慮を丁寧に込めることがポイントです。

《例文》

| お世話になっております。 このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 貴社の選考を通じて、社員の皆様の温かさや事業への思いに深く感銘を受けました。 ぜひ貴社で自身の力を発揮し、成長してまいりたいと考えております。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 末筆ながら、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 |

《解説》

承諾の意思を明確に伝えつつ、誠実さと熱意が感じられる締め方を意識しましょう。辞退時はその旨を丁寧かつ簡潔に伝え、失礼のない言葉で結ぶことが大切です。

⑦ インターン参加後のお礼メールの締め方の例文

インターン終了後のお礼メールでは、学びや気づきを振り返りながら感謝の気持ちを丁寧に伝えることが大切です。締めの一文には、今後への意欲もさりげなく込めましょう。

《例文》

| お世話になっております。 このたびは貴重なインターンの機会をいただき、誠にありがとうございました。 実際の業務を体験させていただく中で、貴社の社風やチームワークの大切さを実感し、自分に足りない点にも気づくことができました。 今回の経験を糧に、今後さらに学びを深めてまいります。 短い期間ではございましたが、温かくご指導いただき感謝申し上げます。 貴社のご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 |

《解説》

感謝の言葉に加えて、得られた学びや今後の姿勢を簡潔に述べると、丁寧で前向きな印象になります。形式的になりすぎず、実体験を交えて書くことがポイントです。

⑧ リマインドメールの締め方の例文

ここでは、選考日程の確認や返信がない場合などに送る「リマインドメール」に適した締め方の例文を紹介します。相手の都合を配慮しつつ、丁寧に要件を伝えることが大切です。

《例文》

| お忙しいところ恐れ入ります。 先日ご連絡差し上げた面接日程の件につきまして、念のため再度ご確認いただけますと幸いです。もし既にご対応済みでしたら、ご放念ください。 なお、今週中にご返信を頂戴できましたら大変助かります。ご多用の折とは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 |

《解説》

相手の状況に配慮した文面にすることで、催促の印象をやわらげることができます。「ご放念ください」などのクッション表現を意識して使うと効果的です。

⑨ 書類送付時のメールの締め方の例文

ここでは、エントリーシートや履歴書などの提出時に送るメールの締め方について紹介します。丁寧な印象を与えることで、書類の内容もより好意的に見てもらえる可能性があるでしょう。

《例文》

| お世話になっております。〇〇大学△△学部の□□と申します。 本日、貴社の〇〇選考に必要な書類をPDFにてお送りいたします。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 万が一、添付ファイルが開けない場合や不足がございましたら、お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |

《解説》

「不足があればご連絡ください」といった一文を添えると、確認しやすさや配慮が伝わります。提出物を送るときは誤解のない締め方を意識しましょう。

⑩ 不採用通知への返信メールの締め方の例文

ここでは、不採用通知を受け取った際に送る返信メールの締め方を紹介します。誠実に感謝の気持ちを伝えることで、今後のご縁につながる可能性もあるかもしれません。

《例文》

| お世話になっております。〇〇大学△△学部の□□です。 このたびは選考結果のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。 ご期待に添えず残念ではありますが、貴重な機会をいただけたことに深く感謝しております。 今後のご発展を心よりお祈り申し上げますとともに、また別の形でご縁をいただける機会がございましたら幸いです。 本当にありがとうございました。 |

《解説》

不採用メールへの返信では、落胆の感情よりも「感謝」と「前向きな姿勢」を伝える表現が大切です。今後につながる丁寧な締めを意識しましょう。

【季節別】就活メールの締め方の例文

就活メールでは、季節感のある締めの言葉を添えることで、相手に温かい印象を与えることができます。ここでは、春夏秋冬それぞれの季節に合った言葉や表現を紹介しましょう。

① 春に使える締め言葉と例文

春は新生活の始まりでもあり、やわらかく前向きな印象を持たせる表現が好まれるでしょう。今回は、春らしい季節感を活かした就活メールの締め方の例文を紹介します。

《例文》

| お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇年の〇〇と申します。 貴社の採用ページを拝見し、エントリーについてお伺いしたくご連絡させていただきました。 新年度の忙しい時期かと存じますが、ご確認いただけますと幸いです。 ご多忙の折恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。 春とはいえ朝夕は冷え込む日が続いておりますので、くれぐれもご自愛くださいませ。 ご返信を心よりお待ちしております。 |

《解説》

春のメールでは、気候への気遣いを締めに添えると好印象です。 「ご自愛ください」などの優しい一文を加えると、相手への配慮が伝わります。

② 夏に使える締め言葉と例文

夏の就活メールでは、暑さへの気遣いや爽やかな印象を意識した表現が適しています。ここでは、夏らしい言葉を取り入れた締め方の例文を紹介します。

《例文》

| お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇年の〇〇と申します。 貴社の〇〇職の選考に関して、次回の面接日程について確認のためご連絡差し上げました。 大変お手数をおかけいたしますが、ご確認のうえご教示いただけますと幸いです。 ご多忙のところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 厳しい暑さが続いておりますので、くれぐれも体調にはご留意ください。 ご返信を心よりお待ちしております。 |

《解説》

夏のメールでは「暑さ」や「体調管理」への配慮を締めに入れると、相手への気遣いが伝わります。 文末にやわらかい季節感を添えることで、丁寧さと印象の良さを両立できるでしょう。

③ 秋に使える締め言葉と例文

秋は季節の変わり目で気候の話題が増える時期です。メールの締めには、相手を気遣う一言を添えることで、あたたかみのある印象を与えられるでしょう。ここでは、秋らしさを意識した締め方の例文を紹介します。

《例文》

| お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇年の〇〇と申します。 このたびは、面接のご案内をいただき、誠にありがとうございました。 ご指定いただきました日程にて参加させていただきたく、メールを差し上げました。 当日は何卒よろしくお願いいたします。 ご多忙の中、日程調整にご対応いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。 朝晩は冷え込む季節となってまいりましたので、どうぞご自愛くださいませ。 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 |

《解説》

秋のメールでは「朝晩の冷え込み」や「季節の変わり目」に触れると自然な印象になります。 相手の健康を気遣う言葉を結びに加えることで、丁寧さと気配りが伝わる文章になるでしょう。

④ 冬に使える締め言葉と例文

冬は体調を崩しやすい時期でもあるため、メールの締めにあたたかな気遣いを添えることで、相手への印象をより良くすることができるでしょう。

ここでは、冬の季節感を踏まえた丁寧な締め方の例文を紹介します。

《例文》

| お世話になっております。〇〇大学〇〇学部〇年の〇〇と申します。 先日は貴社の会社説明会に参加させていただき、誠にありがとうございました。 説明会を通じて、貴社の事業内容や理念に深く共感し、より一層志望意欲が高まりました。 つきましては、今後の選考についてご確認させていただきたく、メールをお送りいたしました。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。 ご返信を心よりお待ちしております。 |

《解説》

冬のメールでは、「寒さ」や「体調管理」に触れる一文を加えると印象が柔らかくなります。 形式的すぎず、自然な気遣いを意識して書くのがポイントです。

就活ではメールの締め方にも注意を払って好印象を目指そう!

就活において、メールの締め方ひとつで相手に与える印象は大きく変わります。特に採用担当者は細部まで目を通しており、締めの文に誠実さやマナーが表れているかを見ています。

適切な締め表現は、全体の完成度を引き上げ、好印象につながる要素です。そのためには、基本マナーを押さえたうえで、文脈や相手に合った締め言葉を選ぶことが大切となります。

さらに、状況や季節に応じた例文を活用すれば、自然で丁寧な印象を与えられるでしょう。

就活メールでは「内容」だけでなく「締め」にも配慮することで、相手に信頼感や熱意をしっかり伝えることができます。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。