自分の強みがわからない就活生へ|原因と解決法・自己PR例文を紹介

「就活で自分の強みをアピールしてください」と言われても、何を話せばいいのか迷ってしまう学生は少なくありません。

そもそも「強み」とはどんなものなのか、企業はなぜ強みを聞くのか、疑問に感じる方も多いでしょう。

本記事では、就活で求められる「自分の強み」の考え方から、見つけ方・伝え方のポイント、さらに自己PRで役立つ具体例や例文までをわかりやすく解説します。

強みがわからないと悩んでいる人も、読み進めることで自信を持ってアピールできるヒントが得られるはずです。

自己PRをすぐに作れる便利アイテム

- 1自己PR自動作成ツール

- 最短3分!受かる自己PRを、AIが自動で作成

- 2ES自動作成ツール

- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成

- 3強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

就活でアピールすべき強みや伝え方がわからない就活生は多い

就活を進める中で「自分の強みがわからない」と悩む学生は非常に多いです。

多くの学生が強みを語れないと感じる背景には、大学生活での経験が多岐にわたり、どれを取り上げるべきか判断しづらいという事情があると考えられます。

アルバイトや部活動、ゼミやインターンなど経験の幅は広いものの、「特別な実績がないから強みにならないのでは」と不安に思う人は少なくありません。

しかし企業が注目しているのは成果の大きさではなく、その過程でどのように課題へ向き合い、工夫し、成長してきたかという姿勢です。

つまり身近な体験でも、捉え方次第で十分にアピール材料となることを覚えておきましょう。

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

そもそも自分の強みとは?

就活でよく聞かれる「自分の強み」とは、単なる得意分野やスキルにとどまらず、日々の行動や考え方に一貫して表れる特徴を指します。

企業はその強みを通して、入社後にどのように活躍できるか、また組織との相性は良いかを見極めています。

具体例として、困難な課題に直面した際に必ず工夫を重ねて解決に取り組む姿勢や、人との調整を得意とし周囲の意見をまとめる力は強みとして高く評価されます。

また、強みは必ずしも目立った成果や大きな実績と結びついている必要はありません。

むしろ日常の積み重ねによって生まれる信頼や、地道に努力し続ける姿勢、仲間を支える行動にこそ、その人の価値が現れるものです。

焦らず振り返り、自分らしさを整理しておくことが、納得のいく就職活動につながるのです。

企業が「自分の強み」を質問する理由

就活の面接で必ず聞かれるのが「あなたの強みは何ですか」という質問です。

企業は単に自己分析の成果を確認したいのではなく、採用後にどのように活躍できるか、どの部署で成果を上げられるかを見極めています。

強みを聞く理由は多岐にわたり、それぞれが選考や入社後の適応に直結しているといえるでしょう。

- 入社後の活躍度を見極めるため

- 企業文化や社風との相性を確認するため

- 配属や役割の適性を判断するため

- 学生の価値観や行動特性を把握するため

- 選考での差別化を図るため

- 採用後のミスマッチを防ぐため

①入社後の活躍度を見極めるため

企業が強みを尋ねる大きな理由の1つは、入社後の活躍を予測するためです。学生が語る強みと、それを裏付ける経験から、困難に直面した際の行動や成果を想像できます。

たとえば「粘り強さ」を強みとする場合、学業や部活動で目標を達成した経験を交えると、課題に直面しても乗り越えられる人物であると伝えられるでしょう。

具体的な行動プロセスや工夫を加えると、よりリアルに評価されますよ。逆に抽象的な回答では「実際に成果を出せるのか」と疑問を持たれてしまいます。

就活生にとっては、過去の経験を丁寧に振り返り、自分の行動がどう結果につながったかを整理しておくことが大切です。

②企業文化や社風との相性を確認するため

企業はスキルや知識以上に、文化や社風との相性を重視します。強みを聞くことで、その人が持つ価値観や行動パターンが組織にフィットするかを確認しているのです。

たとえば協調性を大切にする企業で「主体性」を強みとするなら、周囲と協力しながらリーダーシップを発揮した事例を交えると、相性の良さをアピールできます。

反対に、個人プレーばかりを強調すると「チームに合わないのでは」と思われる恐れも。

就活生は、自分の強みをそのまま話すのではなく、企業の特徴や理念と結びつけて語る意識を持つことが、好印象につながるでしょう。

③配属や役割の適性を判断するため

強みの内容は、入社後の配属先や役割を決める参考材料にもなります。企業は採用時点から「どの部署で力を発揮できそうか」を想定しているのです。

たとえば「分析力」が強みなら企画やマーケティング部門に、「人と話すのが得意」という強みなら営業や広報に向いていると判断されやすいでしょう。

ここで重要なのは、自分の強みを希望する職種や将来のキャリア像と結びつけて説明することです。

そうすることで、面接官に「この学生ならこの部署で成果を出せるだろう」と具体的にイメージしてもらえます。

就活生は、自分の強みをただ述べるだけでなく、配属後の姿まで描いて話すと説得力が増すでしょう。

④学生の価値観や行動特性を把握するため

面接官は強みから学生の価値観や行動特性を読み取ります。強みは単なる性格ではなく、その人が大切にしている考え方や判断基準を映し出すものです。

たとえば「挑戦心」を強みとすれば、新しいことに挑むことを重視する人と理解され、変化への柔軟性や成長意欲も感じてもらえるでしょう。

ここで大切なのは、具体的な行動を伴うエピソードを伝えることです。

「挑戦心があります」と言うだけでは弱くても、「語学力を高めるため留学に挑戦した」「大会で結果を出すために自主練習を続けた」などと補足すれば説得力が増します。

自己理解の浅い回答は「自分を客観視できていない」と判断されがちなので注意が必要です。

⑤選考での差別化を図るため

就活は多くの学生が応募するため、強みは差別化のための重要なポイントです。似た学歴や経歴を持つ学生の中で、印象に残るかどうかは「独自性のある強みをどう語るか」にかかっています。

たとえば「責任感」といった一般的な言葉も、自分だけの体験と組み合わせれば強力なアピールになります。

「アルバイトで店舗運営を任された経験があり、最後まで責任を持ち売上改善に貢献した」といった具体的な成果を交えることで、他の学生と差がつきますよ。

逆に曖昧な表現だけでは「よく聞く回答」に埋もれてしまうでしょう。就活生は、自分の強みをただ言葉で伝えるのではなく、数字や結果を盛り込みながら独自性を出す工夫が必要です。

⑥採用後のミスマッチを防ぐため

企業が強みを尋ねるもう1つの理由は、採用後のミスマッチを避けるためです。本人の強みと仕事内容が大きく食い違えば、早期離職のリスクが高まります。

たとえば「人と関わるのが好き」と伝えた学生が、配属後にパソコン中心の内勤業務を担当すれば、モチベーションを維持するのは難しいでしょう。

企業は事前に学生の特性を把握し、最適な部署や教育体制を整えることで定着率を高めたいと考えています。

就活生にとっても、自分の強みを正しく伝えることは「自分に合う職場を選ぶための手段」となりますよ。

自分の強みがわからないと感じる原因

就活の場面で「自分には強みがないのでは」と悩む学生は多いでしょう。原因を整理すると、自己分析の不足や誤った思い込み、他人との比較など、共通するパターンが見えてきます。

ここでは代表的な6つの原因を分けて解説します。自分に当てはまる部分を理解することで、不安解消や対策の第一歩につながるはずです。

- 自己分析が不足しているから

- 強みがないと思い込んでいるから

- 実績が必要だと誤解しているから

- 他人と比較して自信をなくしているから

- 短所ばかりに目を向けているから

- 企業が求める強みを理解していないから

①自己分析が不足しているから

自分の強みが見つからない一番の理由は、自己分析が不十分なことです。強みは突然ひらめくものではなく、日常や過去の経験を丁寧に振り返る中でようやく言葉にできます。

例えば、サークル活動で仲間をまとめた経験や、アルバイトで効率化を工夫した取り組みは、すべて強みにつながる要素です。

しかし浅い分析しかしていないと、こうしたエピソードを見逃してしまいがち。特別な成果がなくても「粘り強さ」や「協調性」といった資質は十分評価されます。

過去の行動を細かく書き出して背景を考えることが、強みを発見する近道になるでしょう。焦らず段階を踏んで自分を振り返る姿勢が大切です。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

②強みがないと思い込んでいるから

「特別なスキルや成果がないから自分には強みがない」と思い込む学生も多いでしょう。しかし強みは他人と比べて優れている部分ではなく、自分の行動や考え方に表れている特徴です。

例えば、友人から相談を受けることが多いなら「信頼される人柄」が強みですし、地道に努力を続けられるなら「継続力」が評価されるでしょう。

強みが存在しないのではなく、自分が気づけていないだけのケースがほとんどです。この思い込みは自信を失う原因となり、面接で堂々と話せない要因にもなります。

小さな行動や周囲の評価に目を向け、自分が自然にしていることを改めて見直してください。意外なところに強みのヒントが隠れています。

③実績が必要だと誤解しているから

「強みを語るには大きな実績が必須」と誤解している学生も少なくありません。しかし企業が知りたいのは派手な結果ではなく、その人がどのように行動し、何を大切にしているかです。

例えば、アルバイトで売上を劇的に伸ばした経験がなくても、業務改善のために工夫したことや、後輩に丁寧に仕事を教えた姿勢は立派な強みとなりますよ。

成果よりも行動のプロセスに焦点を当てると、自分らしさがより伝わります。

就活生の中には「結果が出なかったから話せない」と考える人もいますが、むしろ結果が思うように出なかった中で努力した過程こそが評価されるポイントです。

プロセスを語れる人は誠実さが伝わりやすく、信頼感を持たれやすいでしょう。

④他人と比較して自信をなくしているから

周囲の学生と比べて自分の経験が見劣りするように感じ、自信をなくしてしまうこともよくあります。特に留学や長期インターンを経験した友人を見ると、不安になる学生も少なくありません。

しかし企業は他人との優劣を見ているわけではなく、個々の学生が自分の経験から何を学び、どう成長してきたかに注目しています。

例えば「大規模な挑戦をしていないから弱い」と感じる必要はありません。地域のイベントで小さな役割を果たした経験も、十分な強みになります。

他人と比べて焦るより、自分が取り組んだことをどう工夫し、何を得たのかを振り返ることが大切です。比較ではなく自分軸で考えることで、自信を取り戻せるでしょう。

⑤短所ばかりに目を向けているから

弱点にばかり意識を向けると、強みが見えなくなります。例えば「飽きっぽい」という短所でも、視点を変えれば「新しいことに積極的に挑戦できる性格」と解釈できます。

短所と強みは表裏一体であり、捉え方ひとつで大きく評価が変わるのです。就活で短所を正直に話しても問題はありません。

むしろ、その短所をどう改善しようと努力しているのか、あるいはどのように強みに転換できるのかを語れると、説得力が増します。

弱点は隠すのではなく、自己理解を深める材料として活用してください。短所を掘り下げる過程で、自分の意外な強みが浮かび上がることも少なくないでしょう。面接での自信にもつながります。

⑥企業が求める強みを理解していないから

自分の強みが見つからないと感じる背景には、企業がどんな強みを重視しているのかを把握していないこともあります。

業界や職種によって求められる資質は異なり、研究職では「分析力」や「粘り強さ」、営業職では「行動力」や「コミュニケーション力」が必要とされます。

つまり、自分の特性をそのまま語るのではなく、企業のニーズと照らし合わせることが重要です。その視点を持つと「自分の強みがどの場面で活かせるか」がはっきりします。

例えば、人の意見をまとめるのが得意なら、チームで成果を求められる職種に合致します。

企業研究を丁寧に行い、自分の特徴を結び付けることで、強みが「使える資質」として整理できるでしょう。こうした視点を持つ学生は、面接官に「実際に活躍できる人材だ」と感じさせやすいです。

自分の強みを見つける方法

就活で「自分の強みがわからない」と感じる学生は少なくありません。しかし、正しい方法を知って取り組めば、自分の強みは必ず見つかります。

強みを把握することは、面接やエントリーシートで説得力のある自己PRをするための土台になります。

ここでは、自己分析や他己分析、過去の経験の振り返りなど、就活生が実践しやすい具体的な方法を紹介します。

- 自己分析を丁寧に行う

- 他己分析で客観的に知る

- 過去の経験から成功体験を抽出する

- 短所を長所に言い換える

- 診断テストやツールを活用する

- 先輩や社会人の事例を参考にする

- 自分史やモチベーショングラフを作成する

①自己分析を丁寧に行う

強みを見つける第一歩は、時間をかけて自己分析を行うこと。なぜなら、自分の価値観や行動パターンを理解しなければ、企業に納得感を持って受け止めてもらえる説明ができないからです。

具体的には、大学生活やアルバイト、課外活動で取り組んできたことを1つずつ書き出し、その際に「どう行動したか」「なぜその選択をしたか」を深掘りしてください。

単に成果を列挙するのではなく、自分の意思や判断の背景に注目すると、強みの本質が見えてきます。

こうして整理した内容は、面接で質問されたときにすぐ答えられる安心材料にもなり、自信につながるでしょう。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

②他己分析で客観的に知る

自己分析だけでは、どうしても主観的な偏りが出てしまいます。そこで役立つのが、友人や家族、ゼミの仲間、アルバイト先の同僚といった周囲から意見をもらう「他己分析」です。

自分では当たり前だと思っていた行動や性格が、実は他人から見れば大きな強みとして映っていることがあります。

例えば「冷静に物事を判断できる」とか「最後まで責任を持ってやり抜く」といった特徴は、就活においても非常に評価されやすい資質です。

複数人から意見を集めて共通点を見つけると、その要素は信頼性の高い強みとして整理できます。他者の言葉をヒントにすることで、より自信を持って自分の強みを伝えられるでしょう。

③過去の経験から成功体験を抽出する

強みは過去の成功体験の中に隠れていることが多いです。部活動やサークル、アルバイト、ゼミ発表、資格取得など、自分が努力して成果を残した場面を振り返ってみましょう。

そして「なぜその成功をつかめたのか」「どんな工夫や姿勢が役立ったのか」を分析してください。

例えば「チームで意見がぶつかったときに冷静に調整役を務め、目標を達成できた」経験からは、協調性やリーダーシップが強みとして浮かび上がります。

重要なのは、結果だけに注目するのではなく、その結果に至るまでの行動や考え方を言語化することです。こうして見つけた強みは具体性が増し、企業に説得力を持って伝えられるでしょう。

④短所を長所に言い換える

短所は視点を変えることで強みに変わることがあります。

例えば「慎重すぎる」という短所は「確認を怠らない姿勢」として言い換えられますし、「おしゃべりすぎる」という点は「人とのコミュニケーション能力が高い」と表現できるでしょう。

ただし、単純に置き換えるだけでは不十分で「改善に努めてきた結果、今では強みとして活かしている」と説明することが大切です。

企業は、完璧な人間よりも改善の努力ができる人を評価する傾向があります。そのため、短所を隠すのではなく、前向きに成長につなげた具体例を添えることで、説得力のある自己PRにつながるでしょう。

⑤診断テストやツールを活用する

強みを客観的に知る方法として、診断テストや適性検査、オンラインの自己分析ツールを使うのも効果的です。

自分の思い込みではなく、データや設問に基づいて導き出された特徴は、新しい気づきを与えてくれます。ただし、結果を鵜呑みにするのではなく、自分の体験と照らし合わせて考えることが大切です。

「診断で分析力が強みと出たが、確かにゼミ発表で情報を整理する役割をよく担っていた」など、経験とつなげて初めて説得力が生まれます。

ツールはあくまできっかけにすぎませんが、自己理解を深める補助として利用すると、就活に役立つ大きなヒントになるでしょう。

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

⑥先輩や社会人の事例を参考にする

強みを見つける際には、先輩や社会人の自己PR事例を参考にすることも有効です。

すでに就活を経験した人や、社会人として働いている人がどのように強みを整理しているのかを知ると、自分の体験をどう構成すればよいかが理解しやすくなります。

たとえば「アルバイトで責任感を強みとした先輩」に対し、自分は「サークル活動で責任を果たした体験」と重ねることで、自分なりのエピソードに仕立てられます。

ただし、そのままコピーするのではなく、自分の実体験と結び付けることが重要です。他者の事例は道しるべですが、最後はオリジナリティを持たせることで、企業に響く自己PRにつながるでしょう。

⑦自分史やモチベーショングラフを作成する

自分史やモチベーショングラフの作成は、時間はかかりますが強みを掘り下げるのに非常に役立ちます。

自分史では、幼少期から現在までの出来事を年表にし、転機や努力した場面を書き出してください。

モチベーショングラフでは、やる気が高まった時期と落ち込んだ時期を曲線で表し、その背景にある要因を探ります。

例えば「人に感謝されたときにやる気が高まる」と気づけば、協調性や責任感が自分の強みであると確認できます。

こうした作業を通じて、自分の価値観や行動特性が明確になり、どのような環境で力を発揮できるのかも理解できるでしょう。結果として、就活全体を支える強固な自己理解が得られます。

就活で役立つ強み・長所の例

就活で自分の強みを見つけたいと思っても、どのように表現すれば良いか迷う人は少なくありません。特に初めて自己PRを考えるときは「どんな言葉を使えば評価されるのか」と不安になるでしょう。

ここでは代表的な強みや短所を長所に言い換える工夫、学生によく見られる強みのパターンを取り上げ、自分に合った表現を探すヒントを紹介します。

- 代表的な強みの具体例

- 短所を長所に言い換える例

- 学生によく見られる強みの例

①代表的な強みの具体例

就活で評価されやすい強みは、社会人として普遍的に求められる能力と深く結び付いている点が特徴です。例えば「計画性」「協調性」「責任感」などは、業界を問わず必要とされる資質でしょう。

これらは表面的に言うだけでは伝わらないため、自分の体験と絡めて示すことが重要になります。

ゼミや研究で計画を立てて着実に進めた経験は「計画性」を裏付け、アルバイトで仲間の意見をまとめた経験は「協調性」や「リーダーシップ」と結び付けられるでしょう。

さらに「なぜその行動を取ったのか」「結果として何を得たのか」を説明することで、強みの説得力が増します。ありふれた表現でも、背景や学びを加えるだけで個性につながります。

代表的な強みの例:

- 計画性がある(物事を段階的に進め、期限を守る力)

- 協調性がある(相手の意見を尊重し、チームで成果を出せる力)

- 責任感がある(任された役割を最後までやり遂げる姿勢)

- 向上心がある(現状に満足せず成長を追求する意欲)

- リーダーシップがある(周囲をまとめ目標に導く力)

- 柔軟性がある(変化に対応し臨機応変に行動する力)

- 課題解決力がある(問題を分析し改善策を導き出す力)

②短所を長所に言い換える例

短所を正直に伝えるとマイナスに映るのではと心配する人もいますが、工夫次第で長所として受け取ってもらえます。

例えば「心配性」という言葉は「慎重さ」と言い換えられますし、「せっかち」は「行動力」として表現できます。このように性格の裏返しを意識すれば、自然にプラスの要素を引き出せるでしょう。

ただし無理のある言い換えは逆効果です。面接官は学生の言葉と行動が一致しているかを見ているため、必ずエピソードを伴わせる必要があります。

「頑固」を「芯が強い」と表す場合も、自分の信念を貫いて成果を残した事例があってこそ説得力が増すのです。大切なのは誠実さを保ちながら、自然に自分の強みを伝える工夫をすることです。

短所を長所に言い換える例:

- 心配性 → 慎重さがある(細部まで確認してミスを防ぐ姿勢)

- せっかち → 行動力がある(即座に行動に移し物事を前進させる姿勢)

- 頑固 → 芯の強さがある(信念を持ちぶれない姿勢)

- おとなしい → 傾聴力がある(周囲の声を丁寧に受け止める力)

- 負けず嫌い → 向上心がある(悔しさを次の努力につなげる姿勢)

- 神経質 → 丁寧さがある(細かい部分にまで気を配れる力)

- 緊張しやすい → 真面目さがある(事前準備を怠らない姿勢)

③学生によく見られる強みの例

学生生活に基づく強みは、社会人とは違う角度で評価されます。たとえば部活動や資格勉強を継続した経験は「継続力」を示し、授業や研究で新しい知識に挑戦した姿勢は「学習意欲」につながります。

また、ゼミやグループワークでの活動は「協働性」や「コミュニケーション能力」を表現する良い材料です。

さらに、留学や新しい活動への参加は「挑戦心」や「主体性」と結び付きます。このように学生ならではの環境や経験を基にした強みは、採用担当者が未来の成長を期待できるポイントになります。

経験をただ語るのではなく、そこから学んだことや次につながる意識を添えることが大切です。

学生によく見られる強みの例:

- 継続力がある(努力を積み重ねて成果を出す力)

- 学習意欲がある(新しい知識を吸収し成長を続ける姿勢)

- 挑戦心がある(未知のことに前向きに挑む姿勢)

- 協働性がある(仲間と協力し合い目標を達成する力)

- 主体性がある(自ら考えて行動を起こす力)

- コミュニケーション能力がある(人との関係を築き円滑に進める力)

- 責任感がある(任された役割を誠実に果たす姿勢)

自己PRで自分の強みをアピールするポイント

就活において自己PRは、企業に自分の魅力を伝える大切な場面です。しかし、どのようにまとめれば効果的なのか悩む学生は少なくありません。

ここでは、自己PRで強みを伝える際に押さえておくべき6つのポイントを、学生目線でわかりやすく紹介します。

- 強みを1つに絞る

- 結論から伝える

- 具体的なエピソードを盛り込む

- 企業で活かせる強みを示す

- 数字や成果で裏付ける

- 簡潔で分かりやすく表現する

①強みを1つに絞る

自己PRでは、あれもこれもと複数の強みを並べるより、1つに焦点を当てて掘り下げることが大切。理由はシンプルで、多くの要素を伝えすぎると印象が散漫になり、相手の記憶に残らないからです。

例えば「責任感と協調性と挑戦心があります」と言った場合、どれが一番の魅力なのかが不明確になります。

その一方で「責任感」を1つに絞り、具体的な行動や成果と結びつけて伝えれば説得力がぐっと高まります。学生生活での経験は限られているからこそ、1つの強みを際立たせる方が印象的に映るでしょう。

自己分析を通じて、自分の行動の中で一番評価されそうな要素を選び、深く掘り下げて話すことが効果的なのです。

②結論から伝える

自己PRでは、冒頭で「私の強みは〜です」とはっきり伝えることが重要。理由は、面接官は短時間で多くの学生を見ているため、話の意図をすぐに理解できる方が印象に残りやすいからです。

例えば、長々と背景から説明を始めると「結局この学生は何を言いたいのか」と思われ、関心を失わせてしまう恐れがあります。反対に、最初に結論を明確にすれば、その後の説明が耳に入りやすくなります。

就活は短い時間で自己表現をする場面の連続なので、「最初に要点を言う」ことは聞き手への配慮にもなります。話の順序を工夫するだけで、相手に伝わる力が大きく変わるのです。

③具体的なエピソードを盛り込む

自己PRを支えるのは、具体的なエピソードです。抽象的に「協調性があります」と言うだけでは説得力が弱く、他の学生との差別化も難しいでしょう。

そこで、自分の行動を示す実体験を取り入れることが大切です。

例えば「サークル活動で意見が割れた際、双方の意見を整理し、全員が納得できる方針をまとめました」といった説明は、協調性を行動で裏付けています。

就活生にとっては、日常の中で得た経験も貴重なアピール材料です。学業、部活動、アルバイトなど、どの場面でも「自分がどう動いたか」を語ることで、強みが現実味を持って伝わります。

小さな経験でも、自分らしい行動の積み重ねとして整理すると十分評価されるでしょう。

④企業で活かせる強みを示す

自己PRは「自分の強みを示す」だけでは終わりません。企業にとってどんなメリットがあるのかを説明してこそ意味を持ちます。

例えば「計画性」を強みとする場合、「業務の優先順位を整理し、納期を守る力に直結します」と言えば、企業が採用後の姿をイメージしやすくなります。

学生にとっては「自分の経験」と「企業で求められる力」を結びつけるのが難しく感じるかもしれません。しかし、企業研究を行えば「自分の強みがどんな場面で役立つか」を描けるはずです。

この視点を持つと、ただの自己紹介から一歩進んだ「即戦力を感じさせる自己PR」へと変わります。

⑤数字や成果で裏付ける

説得力を高めるには、具体的な成果や数字を盛り込むことが欠かせません。

「努力して成功しました」と言うだけでは曖昧ですが、「イベント運営で参加者数を前年比120%に増やしました」と伝えると、一気に具体性が増します。

数字は結果の大きさを示すだけでなく、行動が実際に成果につながった証拠になります。

学生生活では、学業の成績、アルバイトの売上、部活動の実績など、数字に置き換えられる要素が意外と多いものです。

こうした定量的な表現は、面接官に「再現性のある強み」として評価されやすくなります。

⑥簡潔で分かりやすく表現する

自己PRは、わかりやすく簡潔に伝えることが欠かせません。面接時間は限られており、長すぎる説明は聞き手の集中力を奪ってしまうからです。

まずは結論・根拠・エピソードを整理し、1分程度で話せる形にまとめましょう。また、難しい言葉を使わず、誰でも理解できる表現を選ぶことも大切でしょう。

就活生にとっては、自分の熱意をしっかり伝えたい気持ちが強いかもしれませんが、聞き手が受け取りやすい形を心掛ける方が効果的です。シンプルでわかりやすい自己PRは、最後まで印象に残るでしょう。

強みになるエピソードが思いつかない時の対処法

就活で自己PRを考える際に「具体的なエピソードがない」と悩む学生は少なくありません。ですが工夫すれば、日常や経験の中から強みに結びつく材料を見つけられるでしょう。

ここでは強みの根拠を探す視点を整理し、自分の持ち味を発見する方法を紹介します。

- 日常の行動を振り返る

- 部活動やアルバイト経験を整理する

- 学業やゼミ活動から探す

- 小さな工夫や改善に注目する

- 周囲の評価やフィードバックを参考にする

①日常の行動を振り返る

強みは特別な経験だけにあるのではなく、日常の何気ない行動にも表れています。

学生の多くは「当たり前すぎてアピールにならない」と感じがちですが、社会人として必要な基礎的能力はむしろ企業が重視する部分です。

例えば、常に早めに行動する姿勢や、授業やゼミで提出物を期限内に仕上げてきた経験は、組織の中で信頼を得られる素養を示します。

普段の小さな行動を丁寧に掘り下げることで、自分でも気づいていなかった強みが見つかる可能性があります。

②部活動やアルバイト経験を整理する

部活動やアルバイトは、多くの学生が経験しているテーマですが、切り取り方次第で強みに変えられます。練習や業務を通じて培った協調性やリーダーシップ、粘り強さは自己PRに直結するでしょう。

単に「頑張った」と語るのではなく、具体的な状況や行動、成果を整理して伝えると説得力が高まります。

例えば、部活で練習メニューを提案してチームの雰囲気を改善した、アルバイトで接客方法を工夫して売上アップにつなげた、などの事例はわかりやすい強みの証拠になります。

これらの経験を振り返ることは、自分の強みを整理する手がかりになるでしょう。

③学業やゼミ活動から探す

学業やゼミ活動も、見落とされがちな強みの源です。レポートや研究活動では課題を見つける力や論理的に考える力が求められます。

例えば「ゼミで統計分析を担当し、発表内容を改善した」経験は、分析力や改善意識を端的に示せます。

学生の多くは学業を「みんながやっていること」と軽視しがちですが、どのように取り組み、工夫したかを具体的に伝えることで、十分に差別化が可能です。

日常的な学びの中にも、強みの材料は隠されているはずですよ。

④小さな工夫や改善に注目する

就活でアピールするエピソードは、大きな成果である必要はありません。小さな工夫や改善も十分に強みになります。

たとえば「サークルの出欠管理をLINEで一元化し、運営を効率化した」経験は、改善力や行動力をアピールできるでしょう。

企業が評価するのは、大きな成功だけでなく「問題を見つけ、小さくても改善につなげる力」です。

学生は「大きな実績がない」と不安に思いがちですが、むしろ小さな改善を積み重ねる姿勢こそが社会で評価されます。自分の工夫が周囲にどのような効果をもたらしたかを振り返ることが大切です。

⑤周囲の評価やフィードバックを参考にする

自分では気づけなくても、他人の評価やフィードバックから強みを発見できるでしょう。

とくに就活では、自分の言葉に加えて他者からの評価を示すと説得力が増します。

例えば「後輩から相談されることが多かった」エピソードは、周囲から信頼を寄せられている証拠です。

アルバイト先で「あなたがいると安心できる」と言われた経験も、協調性や責任感を裏づける根拠になります。

客観的な評価を振り返り、自分の強みとして整理しておくことは、自己PRにおいて非常に有効ですよ。

自己PRで使える自分の強みの例文集

自分の強みをどのように言語化すればよいのか迷う就活生は多いものです。ここでは、面接で評価されやすい具体的な例文を通して、さまざまな強みをどのように自己PRに結び付ければよいかを紹介します。

自分に近い強みを見つけ、実際のエピソードに置き換えて活用するヒントにしてください。

また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

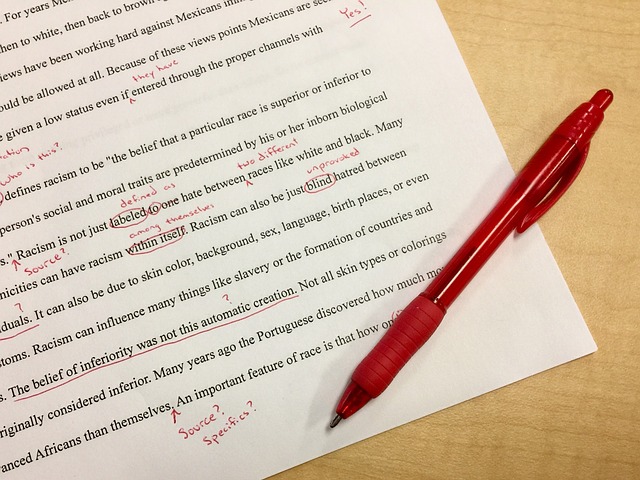

自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①課題解決力をアピールする例文

課題解決力は、就活で多くの企業が注目する代表的な強みです。なぜなら、入社後に必ず直面するさまざまな問題に対して、自ら考えて打開策を導ける人材は高く評価されるからです。

就活生にとっては「自分がどう問題を乗り越えたのか」を示すことが信頼につながります。ここでは大学生活で身近に起こりやすいエピソードを例に、課題解決力を効果的に伝える方法を紹介します。

| 私はゼミ活動でのグループ研究において、メンバー間の意見が対立し、作業が進まない課題に直面しました。 そこでまず全員の意見を可視化し、共通点や相違点を整理するためのディスカッションの場を設けました。 そのうえで、一人ひとりの強みを活かせる役割を割り振り、進捗を共有できるスケジュール表を作成しました。 結果として研究は予定通り進行し、学内発表で高い評価を得ることができました。この経験を通じて、冷静に原因を分析し、周囲を巻き込みながら解決策を実行する力を磨くことができました。 |

課題解決力を示す際は「課題→行動→成果」の流れを具体的に描くことが大切です。特に、自分がどんな工夫を行ったのかを一文加えることで説得力が増します。

抽象的な表現にとどまらず、数字や結果を添えるとより強みとして際立ちます。

②継続力をアピールする例文

就活において「継続力」は、多くの企業が重視するポイントのひとつです。成果が出るまで根気よく取り組める人材は、入社後も安定して努力を続けられると期待されます。

大学生活で培った日常的な習慣や活動を振り返ると、継続力を示す題材は意外と多く見つけられます。ここでは、その一例を紹介します。

| 私は大学1年生からランニングを続けています。最初は体力がなく1km走るだけでも苦しく、習慣にすることに大きな壁を感じました。 しかし、毎日少しずつ距離を伸ばし、雨の日でも短時間でも必ず走ることを意識しました。その結果、半年後には10kmを無理なく走れるようになり、地域の大会にも出場できるまで成長しました。 この経験から、目に見える成果が出るまで諦めずに取り組む大切さを学びました。今後も目標に向けて努力を積み重ねる姿勢を活かしたいと考えています。 |

この例文は「身近な習慣」を題材に継続力を伝えています。部活や勉強に限らず、普段の習慣をベースにすることでオリジナリティが出せます。

また、期間や距離など具体的な数字を盛り込むと説得力が高まり、採用担当者に継続の成果がより伝わりやすくなります。

③協調性をアピールする例文

協調性は、就活で多くの企業が重視する要素のひとつです。特に学生生活では、ゼミや部活動、アルバイトなどで仲間と協力し合う機会が多く、自然とエピソードを作りやすい強みといえます。

ここでは大学生によくある体験をもとに、協調性を具体的に示す例文を紹介します。

| 私はゼミ活動でグループ研究を行った際、意見の衝突をまとめる役割を担いました。議論が行き詰まったときには、相手の意見を丁寧に聞き、要点を整理して再度共有するよう心がけました。 その結果、全員が納得できる方向性を見つけることができ、研究発表でも高い評価をいただきました。 この経験を通じて、私は自分の意見を押し通すだけでなく、周囲の考えを尊重しながら目標に向かって協力する姿勢の大切さを学びました。 今後もこの姿勢を活かし、周囲と協力して成果を出せるよう努めたいです。 |

協調性を伝える際は「仲が良い」だけでは弱く、成果に結びつける点が重要です。意見の調整や役割分担など、自分が果たした具体的な行動を入れることで説得力が増します。

また「学んだこと」と「今後どう活かすか」まで触れると、より評価につながりやすくなります。

④主体性をアピールする例文

主体性をアピールする際には、ただ「自分で行動した」と言うだけでは不十分です。

どんな場面で必要性を感じて行動に移したのか、さらにその結果として周囲や成果にどのような良い影響があったのかを具体的に伝えることで、より評価につながります。

大学生活での身近な経験を例にすると説得力が高まります。

| 私は大学のゼミ活動で、班ごとに研究テーマを決めて発表する機会がありました。その際、誰もテーマを決められず議論が停滞していたため、自ら全員の意見を整理し、候補を絞る提案をしました。 その後は役割分担も私が中心となって調整し、メンバーの得意分野を活かせる形にしました。 結果として、全員が積極的に発表準備に取り組むようになり、発表会では高い評価をいただくことができました。 この経験から、状況を見極めて必要な行動をとり、仲間を巻き込みながら成果につなげる力を身につけられたと考えています。 |

主体性を伝える際は「なぜ自分が動こうと思ったのか」という動機と「その結果どのように物事が好転したか」を組み合わせることがポイントです。

特に周囲を巻き込んだ工夫や成果への影響を盛り込むと、リーダーシップの素養も同時に示すことができます。

⑤臨機応変な対応力をアピールする例文

就活では、想定外の状況にどのように対応できるかが重要な評価ポイントになります。特に現場や組織で働くと、計画通りに進まない出来事は必ず起こります。

そのときに冷静に判断し、周囲と協力して最善の行動を取れることは社会人にとって大きな強みです。ここでは、大学生活の経験をもとに「臨機応変な対応力」を示す例文を紹介します。

| 私は学園祭の実行委員として、当日のステージ進行を担当しました。その際、出演予定の団体が直前に到着できず、進行が15分以上空いてしまう事態が発生しました。 そこで私は即座に代替案を考え、別の団体に出演順を前倒ししてもらえるよう交渉しました。 さらに観客を退屈させないよう、司会と協力して観客参加型のミニゲームを実施し、会場の雰囲気を盛り上げました。 その結果、大きな混乱を防ぎ、イベント全体の流れを滞りなく進めることができました。この経験を通じて、突発的な問題にも冷静に対応し、周囲と連携して解決に導ける力を身につけました。 |

臨機応変さを示すには「その場で考えた工夫」と「周囲との協力」の2点を明確に書くことが大切です。

また、結果としてどのような成果につながったのかを補足すると、説得力がぐっと増し、面接官に実際の行動力をイメージさせやすくなります。

⑥気配り力をアピールする例文

面接では「気配り力」をどう表現すれば良いか迷う学生も少なくありません。強みとして伝える際には、普段の生活や学業の中で培った行動を具体的に示すことが重要です。

ここでは大学生がよく経験するゼミ活動を題材に、自然にアピールできる例文を紹介します。

| 私はゼミ活動において、メンバー全員が発表に集中できるように雰囲気づくりを意識してきました。 具体的には、発表前に緊張している友人に声をかけたり、進行が滞った際にはさりげなく次の話題を提案するなど、場の流れを円滑にする工夫を行いました。 その結果、ゼミ全体の議論が活発になり、先生からも「発表会の雰囲気が良くなった」と評価をいただきました。 私は相手の表情や仕草を観察し、小さな変化に気づいて行動できることが、自分の強みだと考えています。今後も周囲が安心して力を発揮できる環境を整える存在として貢献していきたいです。 |

気配り力を伝える際は、単に「気を配れる」と言うのではなく、どんな行動が周囲の安心や成果につながったかを具体的に述べることが大切です。

特に相手の反応やその場の成果まで触れると説得力が高まります。普段の些細な気遣いも、自分の強みとして整理すれば立派なアピール材料になります。

⑦計画性をアピールする例文

就活において「計画性」は、目標に向かって着実に行動できる力として高く評価されます。特に学生生活では学業や課外活動の両立が求められるため、計画的に取り組んだ経験は伝えやすいテーマです。

ここでは大学生活で多くの人が経験する発表準備を題材にした例文を紹介します。

| 私は計画性を意識して物事に取り組むことを強みとしています。大学ではゼミの研究発表に向けて、半年間のスケジュールを自ら作成しました。 まず、テーマ決めや文献調査などの初期段階に必要なタスクを細分化し、週ごとに達成すべき目標を設定しました。 その結果、進捗状況を常に把握でき、遅れが出そうな際には早めに調整することが可能になりました。 さらに、作成した計画をメンバー全員と共有することで、チーム全体の動きも円滑になり、最終的に発表では高い評価をいただきました。 計画を立てて安心感を持って取り組める点は、今後の業務においても役立つと考えています。 |

計画性をアピールするときは、単に「計画を立てた」と言うだけでなく、どのように細分化し、進捗を管理し、成果につなげたかを具体的に示すことが重要です。

また、個人だけでなくチーム全体に良い影響を与えたことを強調すると、企業側に実務での再現性をイメージしてもらいやすくなります。

自分の強みを就活で活かすために

就活において「自分の強みがわからない」と感じる学生は多いですが、強みを理解し整理することは内定獲得に直結します。

企業が強みを質問するのは、入社後の活躍や社風との相性を見極めるためであり、答え方次第で大きな差が生まれます。

原因の多くは自己分析不足や思い込みにあり、他己分析や経験の振り返りを通じて克服可能です。さらに、診断ツールや先輩の事例を参考にすることで、自分らしい強みを発見できます。

見つけた強みは、エピソードを交え簡潔に伝えることで説得力が増し、面接官に印象を残せます。つまり、自分の強みを明確にし、具体的にアピールする準備こそが就活成功への近道といえるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。