警備業界の全体像を徹底解説|市場規模や動向・向いている人も紹介

「警備業界って、実際どんな仕事をするのかよくわからない…」

街で見かける機会は多いものの、その仕事内容や役割について深く知る機会は少ないですよね。就活で志望動機を書くとなると、何をどうアピールすればいいのか迷ってしまう方も多いはず。

そこで本記事では、警備業界の仕事内容から志望動機の書き方まで、例文でわかりやすく解説します。

業界研究やエントリーシート作成の参考に、ぜひご活用ください。

業界研究のお助けツール

- 1自分に合う業界がわかる分析大全

- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。

- 2適職診断

- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します

- 3志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる

- 4ES自動作成ツール

- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成

- 5実際の面接で使われた質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

警備業界とはどんな業界か

「警備業界」と聞いて、どのような仕事を思い浮かべるでしょうか。多くの方は、施設の出入り口に立つ警備員の姿をイメージするかもしれません。

しかし実際には、その活動範囲は非常に広く、社会の安全や安心を守る重要な役割を果たしています。事件・事故の予防、災害時の対応、混雑の誘導まで、日常生活のあらゆる場面において警備は機能しています。

ここでは、警備業界の全体像を理解するために、その役割や関わる分野、果たしている価値について整理して解説します。

- 社会インフラを支える業界

- 幅広い分野と関わる業界

- 安全と安心を提供する業界

「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。

① 社会インフラを支える業界

警備業界は、鉄道・空港・病院・商業施設など、多くの人々が利用する社会インフラの円滑な運営を支えています。

これらの施設では、ほんの小さなトラブルでも大規模な混乱や二次災害につながるおそれがあるため、常に警備が配備され、目立たないところで安全が保たれているのです。

たとえば、駅構内の巡回や監視カメラによるモニタリング、空港での持ち物検査などが挙げられます。このように、日常の安心は警備の存在によって支えられているといえるでしょう。

就活生にとっては、社会を根底から支えるやりがいある仕事として、安定した将来を描きやすい業界でもあります。

② 幅広い分野と関わる業界

警備業界の特徴の1つは、関わる業種の広さにあります。たとえば、建設現場での交通誘導警備、スポーツ大会などイベントでの雑踏警備、銀行の現金輸送に伴う警備など、業務内容は多岐にわたります。

警備が必要とされる場所や状況は時代や社会環境によっても変化し、近年では学校や福祉施設などでも警備の導入が進んでいます。そのため、警備員にはそれぞれの現場に応じた柔軟な対応力や判断力が求められます。

自分の関心や価値観に合ったフィールドで働くことができるため、多様なキャリアパスを描ける点も魅力でしょう。

③ 安全と安心を提供する業界

警備業界の本質的な価値は、目に見える「安全」だけでなく、人々の心に生まれる「安心」を提供することにあります。

たとえば、商業施設に制服を着た警備員がいるだけで、不審者の抑止効果が高まり、利用者は安心して買い物を楽しめるようになります。

また、実際に異常が発生した際には、迅速かつ的確な初期対応が求められます。警備の仕事は単なる立哨や巡回にとどまらず、常に周囲の状況に目を配り、トラブルを未然に防ぐための「気づき」が重要です。

他人の安心のために行動するという責任と誇りを持てる職種として、社会貢献度の高い仕事といえるでしょう。

警備業界の仕組み

警備業界では、警備対象や業務内容に応じて4つの業務区分が設けられており、それぞれが法律で定められた明確な役割を持っています。

就活生がこの業界を志す際には、自分がどの業務に携わることになるのかを知ることが第一歩となります。ここでは、1号から4号までの警備業務について、仕事内容や求められる力を詳しく解説します。

- 1号警備業務(施設警備)

- 2号警備業務(交通誘導・雑踏警備)

- 3号警備業務(現金輸送警備)

- 4号警備業務(身辺警備)

① 1号警備業務(施設警備)

施設警備は、オフィスビルやショッピングモール、マンション、学校、工場など、さまざまな建物に常駐して行う警備です。防犯・防災の観点から、施設の安全性を確保することが主な目的です。

具体的な仕事内容には、出入口での立哨警備や監視カメラのチェック、館内の定期巡回、施錠確認、不審者対応、火災時の避難誘導などが含まれます。

この業務の魅力は、安定した勤務体系と明確な業務マニュアルがある点にあります。24時間体制の現場も多いため夜勤は避けられませんが、交代勤務でスケジュールは一定に保たれやすいです。

一方、災害やトラブル発生時には的確な判断が求められるため、冷静さや責任感が問われる場面も少なくありません。

人の流れや日常の変化を敏感に察知できる観察力と、関係者との円滑な連携を取れる対人スキルが求められる仕事です。

② 2号警備業務(交通誘導・雑踏警備)

2号警備業務は、道路工事や建設現場、花火大会、スポーツイベントなど、人や車が多く集まる現場で交通誘導や群衆整理を行う仕事です。

主な業務は、歩行者の安全な横断誘導、車両の通行制御、車線規制、仮設標識の設置や撤去、群衆整理や迷子対応など多岐にわたります。

この業務は、臨機応変な判断力と高い集中力が必要とされます。現場では刻一刻と状況が変化するため、常に周囲の安全を把握し、適切な誘導を瞬時に行わなければなりません。

経験を積めば、警備計画の立案や後輩の指導といったリーダー職へのキャリアパスも用意されています。安全を守る「現場の顔」として、人の命に直結する責任ある仕事といえるでしょう。

③ 3号警備業務(現金輸送警備)

3号警備業務では、銀行や商業施設、企業の金庫などから現金や貴重品を安全に輸送する任務を担います。

業務内容には、装甲車への積み込み・積み下ろし、輸送ルートの確認、警備員2名以上での同行警備、緊急時対応、報告書の作成などが含まれます。

輸送対象は現金だけでなく、有価証券や貴金属、重要書類など多岐にわたります。

この業務は「最も緊張感がある警備業務」とも言われ、慎重さと正確さが求められます。日々異なる輸送先やルートに柔軟に対応する力、状況を冷静に判断する力が不可欠です。

安全管理への強い意識や慎重な性格の方に向いている職種といえるでしょう。

④ 4号警備業務(身辺警備)

4号警備業務は、著名人や経営者、政治家などの個人に対して行うボディーガード業務です。警備対象の身の安全を守るために、常に側で行動し、あらゆるリスクから守ることが求められます。

具体的には、行動予定の事前把握、周辺環境の警戒、移動ルートの安全確保、不審者の排除、緊急時の避難誘導などを行います。

この業務は極めて専門性が高く、採用段階から厳しい選考基準が設けられるケースが多いです。格闘術や護身術の習得に加え、高い倫理観や判断力、対象者との信頼関係を築く人間力も必要です。

身辺警備は、失敗が許されない非常に重い責任を伴う業務です。裏方でありながら対象者の人生を左右する場面に直面することもあり、強い使命感と覚悟を持って取り組む必要があります。

特別なスキルを身に付けながら、社会の安心を支えるプロフェッショナルとして活躍できる職種です。

「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!

就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。

そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。

業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。

警備業界の市場規模

警備業界は、人々の安全や社会秩序を支える存在として重要な役割を果たしています。

とくに近年では、公共施設や商業施設に加え、大規模イベントや建設現場など、警備の必要性が高まる場面が多様化しており、安定した需要が続いています。

2023年時点における日本国内の警備業界の市場規模は、約3.7兆円と推計されています。これは警備業が単なる「守る仕事」にとどまらず、社会基盤として成長を続けていることを示す数字です。

防犯意識の高まりや高齢化社会の進行によって、警備サービスへの依存度はますます高まっているといえるでしょう。

さらに、AIやドローン、顔認証システムなどの先端技術が導入され始めており、警備業務の効率化や高度化が進んでいます。人の手による警備とテクノロジーの融合が進むことで、業界全体としての競争力も高まっていくはずです。

このように、警備業界は安定性と将来性の両面を兼ね備えた分野であり、就職先としても魅力的だと考えられます。

警備業界の動向

警備業界は社会の安全を維持するために不可欠な存在ですが、近年は多方面で大きな変化に直面しています。

とくに人材不足やテクノロジーの進展、災害・イベント対応といった課題が浮き彫りになっており、業界全体が対応力を問われています。

ここでは、注目すべき動向を3つの視点から詳しく解説します。

- 人手不足の深刻化

- AI・ロボット技術の導入

- 災害・イベント需要の増加

① 人手不足の深刻化

警備業界では、慢性的な人手不足が大きな問題となっています。高齢化が進む一方で、若年層の就業者が増えにくく、人材構成が偏っているのが現状です。

とくに交通誘導や施設警備といった現場では、長時間の立ち仕事や夜勤の多さ、天候に左右される勤務環境などが敬遠される要因となっており、新規採用のハードルが高くなっています。

しかし最近では、勤務時間の柔軟化や研修制度の充実、女性やシニア人材の積極的な登用といった取り組みが広がりつつあります。

とくに「働きやすい職場づくり」を前提とした制度整備が、応募者の拡大や離職率の改善につながる事例も増えてきました。

今後は待遇改善に加え、社会的意義のある仕事としての魅力をどう伝えるかが、警備業界の成長を左右するポイントとなるでしょう。

② AI・ロボット技術の導入

AIやロボット技術の導入は、警備業界にとって大きな転換点となっています。

これらの技術は、人手不足の解消手段として注目されているだけでなく、警備そのものの品質を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

たとえば、AIによる映像分析を活用すれば、従来の目視では見落としがちな異常行動を即時に検出でき、早期対応につなげられます。

さらに、自律移動型の警備ロボットは、商業施設や工場、駅構内などで巡回業務を担う事例が増加しています。

こうしたロボットは、カメラやセンサーを活用して周囲の状況をリアルタイムで把握できるため、広範囲なエリアでも効率的な警備が可能になります。

一方で、技術だけでは補いきれない部分もあります。現場の臨機応変な対応や、緊急時の判断力、利用者への説明など、人ならではの柔軟さが求められる場面は少なくありません。

したがって、今後はテクノロジーを補助的に活用しつつ、人との連携を前提とした警備体制の構築が重要になっていくでしょう。

③ 災害・イベント需要の増加

自然災害の頻発や、国際イベント・地域イベントの開催にともない、警備業務の需要は年々高まっています。

とくに災害時には、避難誘導や建物の安全確認、周囲の治安確保など、迅速かつ的確な対応が不可欠です。また、大規模イベントでは群衆整理や不審者対応、交通規制など、複雑かつ高い専門性が求められます。

こうした状況を踏まえ、多くの警備会社では、平時からの訓練やマニュアル整備、シミュレーション訓練の実施といった備えを強化しています。

需要の増加はチャンスであると同時に、大きな責任を伴います。これからの警備業界には、変化に柔軟に対応し、社会の安全を多角的に支えられる体制づくりが求められていくでしょう。

警備業界の主な職種

警備業界には、現場の最前線で安全を守る「警備職」をはじめ、サービスの企画・提案を行う「企画職」や「営業職」、技術面から支える「技術職」など、多様な職種が存在します。

それぞれの職種が補完し合うことで、業界全体として高い安全性と信頼性を維持しています。ここでは、代表的な4つの職種について、その役割や求められる資質を中心に解説します。

- 警備職

- 企画職

- 営業職

- 技術職

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

① 警備職

警備職は、警備業界の中でも最も社会との接点が多く、安心を直接的に届ける重要なポジションです。

業務現場では状況が常に変化するため、安定した精神力と柔軟な対応力が必要とされます。ときには突発的な事態に備え、常に周囲に注意を払う姿勢が欠かせません。

この職種で評価されるのは、目立つ成果ではなく、「何も起きなかった」という結果を継続的に積み上げる姿勢です。

警備業務が日常の一部として受け入れられている背景には、こうした見えない努力があるといえるでしょう。

また、階層的な職制が明確であり、経験年数や勤務評価に応じて班長・隊長などの管理職へ昇進できる制度が整っています。

体力や気力を活かしたい方にとって、継続的にキャリアを築ける魅力的な職種といえます。

② 企画職

企画職は、現場での警備経験や社会課題の変化を踏まえたうえで、新しいサービスや警備体制のあり方を提案する仕事です。

直接的な警備活動には関わらないものの、警備の「仕組みそのもの」を作る裏方としての役割を担っています。

たとえば、顧客のニーズを調査・分析し、それに合致した警備プランを立案する業務や、既存体制の見直しを通じてコストと品質の両立を目指すような業務が挙げられます。

数字で表せない安心を、論理的に構築する力が求められる分野です。

組織横断的な調整も多いため、コミュニケーション能力と根気強さが必要とされます。アイデアを形にしたい方や、裏方から業界を動かしたい方には適した職種でしょう。

③ 営業職

営業職は、警備業界における顧客との窓口を担う職種であり、企業や自治体のニーズを受け止めながら、最適なサービスを提案する役割を果たします。

ただし、売り込み型の営業ではなく、信頼関係の構築を重視する「伴走型」の営業が基本です。

警備という目に見えにくい商品を扱うため、顧客の不安や課題を丁寧にヒアリングし、どのように安心を提供できるのかをわかりやすく伝える力が問われます。

法令や警備業法の知識も必要となるため、提案力と専門性の両方が求められます。さらに、契約後のフォローも営業職の大切な仕事のひとつです。

長期的な信頼関係を築きながら、顧客の変化に合わせた対応を行うことで、業界全体の価値向上にも貢献できるでしょう。

④ 技術職

技術職は、警備業務を支える各種システムの設計・導入・保守などを担当する職種です。

昨今では、AIを活用した監視カメラやセンサー、ロボットによる巡回といった先進技術の導入が加速しており、エンジニアとしての視点が警備現場に大きく影響を与えるようになっています。

また、システムの導入には現場の声を反映させることが重要です。ユーザビリティや現実的な運用を意識した設計が求められるため、理系出身者に限らず、文系出身でも利用者視点での提案力があれば十分に活躍できます。

警備という人間中心の業務に対して、技術で新しい価値を提供したいと考える人にとって、技術職は非常にやりがいのある分野でしょう。

社会貢献性の高い開発に携わることができ、業界の進化を最前線で支える立場を担えます。

警備業界に向いている人

警備業界は、私たちの日常や社会全体の安全を守るという、非常に重要な役割を担っています。

どのような人がこの業界に適しているのかを理解することは、志望動機の明確化や自己PRの強化にもつながるでしょう。

ここでは、警備業界に向いている人の特徴を4つの観点から具体的に解説します。

- 責任感が強い人

- 冷静に判断できる人

- 体力に自信がある人

- 協調性がある人

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

① 責任感が強い人

警備業務では、利用者や施設の安全を守るという強い使命感が求められます。たとえば、施設警備では深夜でも不審者が侵入しないかを常に意識しながら監視しなければなりません。

1つの見逃しが大きな事故や損害につながる可能性があるため、自分の役割に真剣に向き合う責任感が必要です。

業務の多くは一見地味に感じるかもしれませんが、だからこそ「自分が現場を守っている」という意識を持って取り組める人が、現場でも評価されやすい傾向にあります。

日常の中で小さな異変に気づき、主体的に対応できる人ほど、この業界に向いているといえるでしょう。

② 冷静に判断できる人

警備の現場では、突発的なトラブルが起きる場面に遭遇することも少なくありません。

イベント会場での転倒事故や、商業施設での盗難、交通誘導中のクレーム対応など、感情に左右されずに適切な判断を下す冷静さが不可欠です。

パニックになってしまうと、かえって状況を悪化させてしまう可能性があるため、まずは状況を把握し、何を優先すべきかを見極める力が求められます。

たとえば、雑踏警備では群衆の流れを読むことが重要ですが、焦って指示を出すと混乱を招くリスクがあります。

適切なタイミングで落ち着いた対応ができる人は、どんな現場でも信頼される存在となるでしょう。

③ 体力に自信がある人

警備業務の多くは、長時間にわたる立ち仕事や屋外勤務が基本となります。施設の巡回警備では、1日中建物内を歩き続けることも珍しくなく、交通誘導や雑踏警備では炎天下や悪天候の中での勤務もあります。

こうした環境下でも集中力を維持するためには、基礎的な体力が求められます。

体調を崩しやすい人や疲れやすい人には厳しい環境ですが、逆に日頃から運動をしている人や、身体を動かすことに抵抗のない人にとっては大きな強みになります。

体力に裏打ちされた継続的な勤務は、現場の安定につながるだけでなく、自信にもなります。体調管理が得意で、規則正しい生活を送ることに抵抗のない人は、警備業界で安定して働きやすいでしょう。

④ 協調性がある人

警備というと「一人で黙々と働く」イメージを持つ人も多いかもしれませんが、実際にはチームで業務を行うことがほとんどです。

たとえば、商業施設の警備ではスタッフ同士で情報共有をしながら配置を変えたり、交代勤務を円滑に行うための連携が必要です。

また、イベント警備や雑踏警備では、連携のズレが大きな混乱を引き起こす可能性もあるため、互いに声をかけ合い、状況をリアルタイムで共有する協調性が求められます。

仲間との信頼関係が築けると、業務の精度が高まり、安全性の向上にもつながります。

自分だけの考えに固執せず、周囲との連携を大切にしながら行動できる人は、現場において欠かせない存在となるでしょう。

警備業界における主要企業

警備業界には、全国規模で多角的に事業を展開する大手企業から、地域密着型の専門企業まで幅広い企業が存在します。

中でも就職先として人気を集めているのが、以下で紹介する代表的な5社です。それぞれの企業は独自の強みや事業戦略を持ち、将来のキャリア形成に大きな影響を与える可能性があります。

企業ごとの特徴や業績を理解することは、自分に合った職場選びの第一歩となるでしょう。

- セコム株式会社

- 綜合警備保障株式会社

- セントラル警備保障株式会社

- 株式会社アサヒセキュリティ

- 株式会社全日警

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

① セコム株式会社

セコム株式会社は、1962年の創業以来、日本の警備業界をリードし続けている最大手企業です。

主力の機械警備サービスに加え、防災・医療・介護・保険・地理情報など、多岐にわたる事業を展開しており、総合的な「安全・安心」の提供を目指しています。

2023年度の売上高は約1兆200億円と、業界内で群を抜く規模を誇ります。また、営業利益率も高水準で推移しており、財務面でも極めて安定しています。

加えて、AI・IoT・ドローンなどの最先端技術を活用した次世代型警備システムの導入にも力を入れており、技術革新によって新たな価値を創出しています。

こうした取り組みにより、社会インフラを支える役割だけでなく、新たなビジネス領域の開拓も進んでいる点が大きな特徴です。

成長性と社会貢献性の両方を重視する学生にとって、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

② 綜合警備保障株式会社

「ALSOK」の名称で知られる綜合警備保障株式会社は、機械警備の分野で国内トップクラスの実績を誇る企業です。

1965年の設立以来、全国規模の警備ネットワークを活かし、法人・個人問わず幅広い顧客にサービスを提供しています。2023年度の連結売上高は約5000億円を突破し、安定した成長を続けています。

特に防犯・防災サービスに加え、介護・見守り・災害対策といった社会課題への対応にも注力しており、時代の変化に即した事業展開が評価されています。

企業理念には「ありがとうの心」を掲げており、ホスピタリティを大切にしたサービス提供が特徴です。

人との関わりを大切にしながら、社会に貢献できる仕事に就きたい学生にとって、強い魅力を感じられる企業でしょう。

③ セントラル警備保障株式会社

セントラル警備保障株式会社は、鉄道・公共インフラ施設における常駐警備を中心に展開している企業で、首都圏を中心に強固な基盤を築いています。

JR東日本との取引が多く、駅構内や車両基地など、日常生活に直結する現場での警備業務を数多く担っています。

売上高は直近で約670億円と、警備専業としては中堅に位置しながらも安定した成長を続けています。高度なマナーや接遇スキルを求められる環境でありながら、警備業の根幹を支える重要な役割を担っています。

また、社員教育に力を入れており、新人研修や階層別研修を通じて着実にスキルアップできる体制が整っています。

地域密着型の安定した職場で、公共性の高い仕事に携わりたい方には最適な企業といえるでしょう。

④ 株式会社アサヒセキュリティ

株式会社アサヒセキュリティは、「3号警備業務」に該当する現金輸送・現金管理の分野で、特化型ビジネスを展開する企業です。

小売業・飲食業・金融業などの大手顧客から高い信頼を得ており、セキュリティと効率性を両立させた物流支援サービスを提供しています。

2023年度の売上高は約540億円で、ニッチな分野ながらも安定した需要に支えられています。現金処理や金庫管理といった繊細な業務を扱うため、ミスの許されない緊張感ある現場での正確な対応力が求められます。

責任感や冷静さを武器にしたい学生や、金融・流通といった他分野と関わりながら専門性を高めたい方にとっては、大きな成長機会が得られる職場といえるでしょう。

⑤ 株式会社全日警

株式会社全日警は、空港や官公庁、発電所など重要インフラの警備に強みを持つ企業です。

中でも空港保安検査業務においては国内トップクラスのシェアを誇り、空の安全を守るための高度な専門性が評価されています。2023年度の売上高は約700億円で、安定したインフラ需要に支えられた堅調な業績を維持しています。

厳格なセキュリティ基準に対応するための教育体制も整っており、警備職に求められるプロ意識と緊張感を持ちながら働くことが可能です。

また、働き方改革にも積極的に取り組んでおり、ワークライフバランスを意識した制度整備が進んでいます。

航空業界や国家的事業に関心がある方にとって、やりがいのある環境が用意されている企業でしょう。

警備業界の志望動機を書くコツ

警備業界を志望する際には、「なぜこの業界なのか」「なぜこの企業なのか」「自分にできることは何か」の3点を明確に伝えることが重要です。

説得力のある志望動機を作成するためには、構造を意識するだけでなく、企業との接点や自分の貢献意欲を具体的に示す必要があります。

- 志望動機の構造理解

- 企業理解と接点提示

- 貢献意欲の具体化

「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。

① 志望動機の構造理解

効果的な志望動機を作成するためには、まず基本的な構造を理解しておくことが大切です。

志望動機は、大きく分けて「業界志望の理由」「企業選択の理由」「自身の強みと貢献」の3つの要素で成り立っています。

この順序で整理することで、採用担当者にとっても内容が把握しやすく、説得力を持たせやすくなります。

たとえば、警備業界を志望する理由として「社会の安全を支える仕事に魅力を感じた」という動機を示し、次にその企業を選んだ理由として「地域密着型で住民との信頼関係を重視している点に共感した」と続けます。

最後に、「人と円滑にコミュニケーションをとる力を活かして、現場で冷静かつ丁寧な対応を心がけたい」とまとめると、ストーリー性のある動機になります。

このように、志望動機は単に思いを語るのではなく、論理的に順序立てて伝えることが重要です。

② 企業理解と接点提示

企業研究の深さは、志望動機の質を大きく左右します。警備業界といっても、業務内容や対象とするエリア、得意とする分野は企業によってさまざまです。

そのため、「この企業にしかない特徴」と「自分の価値観・経験」との接点を明確にすることが大切です。

たとえば、イベント警備に強みを持つ企業であれば、「大規模イベントの運営スタッフとして責任を持って働いた経験」が接点になりますし、金融機関向けの厳格なセキュリティ管理を重視する企業であれば、「細かい作業を丁寧にこなす力」を活かしたいというアプローチが有効です。

採用担当者は、応募者が企業にどれだけ興味を持っているかを見ています。汎用的な志望動機ではなく、その企業ならではの要素を含めることが、印象に残る志望動機につながるでしょう。

③ 貢献意欲の具体化

警備の現場では、突発的なトラブルへの対応力や周囲との協調性が不可欠です。そのため、自分のどのような経験や強みが警備業務に活かせるかを、具体的な行動ベースで伝えることが重要になります。

たとえば、「飲食店でのアルバイトを通じて、多様なお客様への臨機応変な対応力を身につけた」経験や、「ゼミ活動でチームの意見を調整しながら課題解決を進めた」経験などは、警備現場で求められる能力と結びつけやすいでしょう。

単なる自己PRではなく、「こうした経験をもとに、どのように現場で貢献したいか」を丁寧に描写することで、企業側にも成長意欲と実践力が伝わります。

志望動機の中で、過去・現在・未来の流れを意識しながら、自分が企業にどのように貢献できるのかを一貫して伝えるよう意識しましょう。

警備業界の志望動機例文集

警備業界を志望するにあたっては、職種ごとの特性や求められる視点に合わせた志望動機を記載することが重要です。

本項では、就職活動でよく志望される4つの職種ごとに、志望動機の例文とその解説を紹介します。

それぞれの職種で、何をアピールすればよいかを理解し、自分の経験と結びつけながら説得力のある文章に仕上げていきましょう。

また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

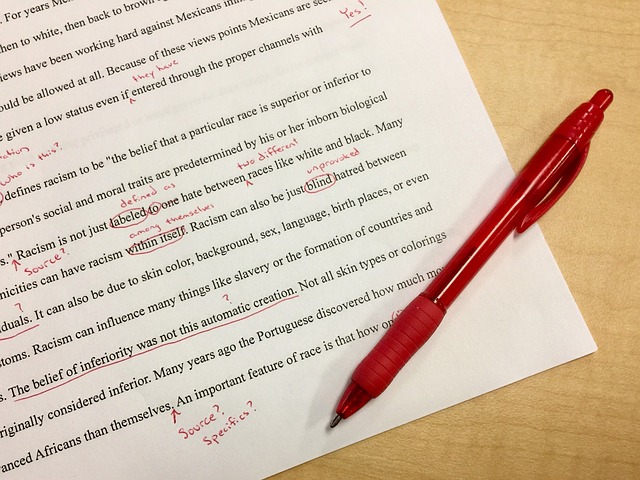

志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

① 警備職

警備職を志望する場合は、「人々の安心を支える仕事にどのような価値を見出したのか」や、「自分の性格や経験が警備業務にどう活かせるか」を明確に伝えることが大切です。

以下に、地域活動の経験を軸にした例文を紹介します。

《例文》

| 大学時代、地域の夏祭りにてボランティアスタッフとして参加した経験があります。多くの来場者で賑わう中、私は会場内の誘導やトラブル対応を任され、安全を保つ役割を担いました。 このとき、人々が安心して楽しめる環境を裏から支えることの重要性を肌で感じました。 もともと私は、冷静に物事を判断し、周囲の状況をよく見て行動できるタイプです。その特性は、常に現場での冷静な判断が求められる警備職において強みになると考えています。 将来的には現場業務だけでなく、後輩の指導や安全マニュアルの改善などにも貢献し、チーム全体の安全意識を高める存在になりたいと考えています。 |

《解説》

イベントでの具体的な行動や気づきを通じて、「安心を支えることのやりがい」を実感した流れが自然に伝わります。性格面との結びつき、そして将来のビジョンまで含めることで、志望動機としての完成度が高まります。

② 企画職

企画職を志望する場合は、「自ら仕掛けを考えることの楽しさ」と「実行力や創造力」が伝わるエピソードが効果的です。

ここでは、大学でのイベント運営経験を中心に構成した例文をご紹介します。

《例文》

| 私は大学の文化祭実行委員として、来場者数を前年比1.5倍にするという目標を掲げ、企画立案から広報まで幅広く携わりました。 注目度を高めるため、SNSを活用した告知や、学生による投票イベントを新たに導入しました。その結果、例年を大きく上回る集客に成功し、アンケートでも高評価をいただきました。 この経験を通じて、人の心を動かすアイデアを考え、それを形にしていく過程に大きなやりがいを感じました。 企画職は目に見える成果を出す一方で、高い責任も伴う職種だと実感しています。今後は警備業界の特性を活かした企画で、社会の安心に寄与できるような価値提供を目指して取り組みたいと考えています。 |

《解説》

自ら考えて実行した工夫と、その成果が具体的に語られており、説得力のある構成です。

「目標設定→施策→結果」という流れが明確で、行動力や実現力がしっかり伝わる志望動機になっています。

③ 営業職

営業職を志望する際は、「人との信頼関係づくりに対する意識」や「相手に合わせた柔軟な対応力」が重要なアピールポイントになります。

以下は、アルバイト経験をもとに構成した例文です。

《例文》

| 大学時代、飲食店でのホール業務のアルバイトを通じて、相手に寄り添った接客の大切さを学びました。 常連のお客様とは、会話を通じて好みを把握し、季節メニューを提案するなど、関係性を深めていくことができました。 このような経験から、相手の立場で物事を考え、信頼を得ることの大切さを実感しました。 営業職は単なるモノやサービスの提案ではなく、顧客の課題を的確に把握し、最適な解決策を提示する仕事だと考えています。 私は、自分の強みである傾聴力と提案力を活かして、警備業界のサービスを通じて多くの人や企業の「安全」を支える営業担当になりたいと考えています。 |

《解説》

アルバイトでの接客経験という身近なエピソードから、営業に必要なスキルに結びつけている点が評価できます。

営業職で重視される「信頼構築」や「提案力」を具体的にアピールできており、業界との接点も明確です。

④ 技術職

技術職を志望する際には、「どのような技術に関心を持ち、どのようにそれが警備業界で活かせるのか」を明確に伝えることが重要です。

以下は、大学での研究と企業への共感を軸にした例文です。

《例文》

| 私は大学の情報工学ゼミで、AIによる画像解析技術や監視カメラのリアルタイム処理に関する研究を行ってきました。 特に、防犯目的でのドローン活用や映像解析による異常検知の仕組みに強い関心を持ちました。 そうした中、御社が先進的な技術を積極的に取り入れ、安全性の高いサービスを提供している点に強く惹かれました。 自分の研究を通じて得た知識を、警備現場の安全向上に活かしたいという思いが強くなり、志望に至りました。 将来的には、技術導入だけでなく運用面の最適化や新システムの提案なども担えるエンジニアとして、現場に貢献したいと考えています。 |

《解説》

大学での研究から企業への共感、そして将来のキャリアビジョンまでが一貫して語られており、志望動機として非常に完成度が高いです。

警備業界の技術職に対する理解と意欲の高さがしっかり伝わる構成になっています。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

警備業界を研究して好印象な志望動機を目指そう!

警備業界は、社会インフラの安全を守る重要な役割を担っており、幅広い分野と関わる中で人々の安心を支えています。

実際の業務は1〜4号業務に分類され、施設警備から身辺警備まで多岐にわたります。市場規模も大きく、AIやロボット技術の導入、人手不足や災害対応などを背景に、今後も需要が高まる分野といえるでしょう。

職種も警備職や営業職、技術職など多様で、自分に合った働き方を選ぶことが可能です。責任感や冷静さ、体力、協調性といった資質が求められる一方で、大手企業が多数参入しており安定性も魅力です。

警備業界を志望する際は、企業理解と貢献意欲を示すことが重要であり、明確な構造で志望動機を伝えることが内定への近道になります。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。