ガクチカを添削してもらう方法|無料サービスと効果的なやり方を紹介

「ガクチカを頑張って書いたのに、なかなか選考を通過できない…」と悩んでいませんか。

就活では、内容の良し悪しよりも“伝わり方”が評価を左右することも多く、自己流のままでは魅力が十分に伝わらないケースもあります。

そんなときに効果的なのが「ガクチカ添削」です。客観的な視点で改善点を指摘してもらうことで、エピソードの説得力や表現力が格段に上がります。

この記事では、ガクチカ添削のメリットから自分でできる添削方法、さらにおすすめの無料・有料サービスまで解説します。AIとプロを上手に活用して、内定につながるガクチカを完成させましょう。

ガクチカ作成のお助けアイテム

- 1ES自動作成ツール

- AIが【ガクチカ・自己PR・志望動機・長所・短所】を全てを自動で作成

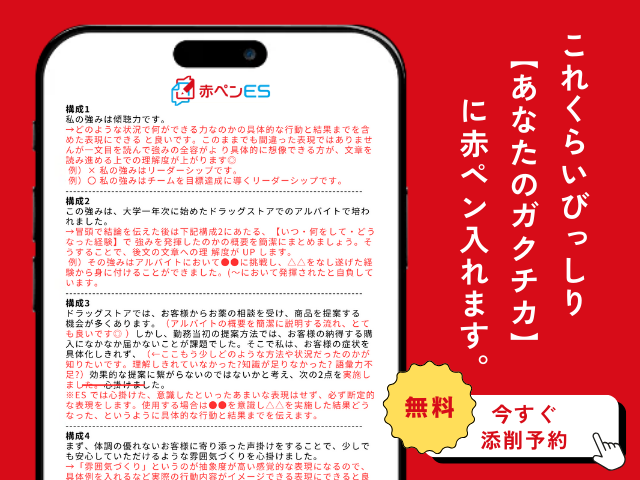

- 2赤ペンESでガクチカを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに

- 3ガクチカのテンプレシート

- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える

- 4強み診断

- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる

ガクチカを添削してもらうメリット

就活の選考を突破するうえで、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の添削はとても重要です。自分では気づかない視点から文章を見直すことで、企業に与える印象が大きく変わります。

ここでは、ガクチカ添削を受けることで得られる主なメリットを紹介します。

- 客観的な視点で自分の強みを発見できる

- エピソードの説得力と完成度が高まる

- 企業目線での改善点を知ることができる

- 選考通過率が上がり、自信を持って面接に臨める

- 言語化力・文章力が向上する

- 第三者の意見を通して成長実感を得られる

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

①客観的な視点で自分の強みを発見できる

ガクチカを自分だけで書くと、どうしても視野が狭くなり、客観性を欠きがちです。添削を通して他者の視点を取り入れると、自分の行動や成果を第三者がどう感じるのかが明確になります。

たとえば、自分では「普通」だと考えていた行動が、他人には「主体性」や「課題解決力」として映る場合も多いでしょう。こうした新しい気づきが、自分の強みを明確化する大きなヒントになります。

また、添削を受ける過程で、自分の価値観や得意分野を再認識することもできます。結果的に、企業へ伝えるメッセージがより的確になり、自信を持ってガクチカを語れるようになります。

②エピソードの説得力と完成度が高まる

ガクチカの内容は良くても、伝え方が整理されていなければ印象は半減してしまいます。添削を受けることで、文章の流れや構成が改善され、読み手に伝わりやすいガクチカに仕上がります。

特に、添削者は「何が足りないか」「どこが弱いか」を客観的に指摘してくれるため、ストーリーの筋道を明確にできます。また、曖昧な表現を具体化し、数字や成果を入れることで説得力が増します。

たとえば「多くの人に影響を与えた」ではなく「30人のチーム全員の意識を変えることができた」と具体化すると、伝わり方がまったく違います。

最終的には、誰が読んでも納得できる完成度の高い文章へと仕上げることができるでしょう。

③企業目線での改善点を知ることができる

企業がガクチカを評価する際は、単なる経験ではなく「その経験から何を学び、どう成長したか」を重視します。添削を通して、採用担当者が注目する視点を理解できるのは大きな利点です。

たとえば、リーダー経験を語る際も「チームをまとめた過程」ではなく「困難をどう乗り越えたか」を明確にすることで印象が強まります。

添削者は企業目線での表現や構成を指摘してくれるため、自分では見えなかった弱点を把握できます。

また、志望企業ごとの文化や求める人物像を意識して修正すれば、よりマッチしたガクチカに仕上げることが可能です。

この視点を意識できるようになると、他の応募書類や面接対策にも活かせるようになります。

④考通過率が上がり、自信を持って面接に臨める

ガクチカ添削で内容の質が高まると、エントリーシートの通過率が上がるだけでなく、面接でも一貫したアピールができるようになります。

添削を受ける過程で、自分の経験を客観的に整理できるため、どんな質問にも根拠を持って答えられるようになるのです。

たとえば、添削者から「なぜその行動を選んだのか」を問われることで、背景を深く掘り下げ、自分でも気づかなかった思考の癖を見直せます。

その結果、回答の説得力が増し、堂々とした印象を与えられるでしょう。さらに、添削後の文章を繰り返し音読したり面接練習に活用したりすれば、自然と自信が高まります。

文章の改善は、精神的な安定や本番での余裕にもつながるのです。

⑤言語化力・文章力が向上する

ガクチカ添削は、単に文章を直す作業ではなく、自分の思考を整理して言語化するトレーニングでもあります。添削を通じて、自分の考えを短く、わかりやすく表現する力が自然と身につきます。

特に、添削者の指摘から「文章のリズム」や「語彙の選び方」を学ぶことで、より読みやすい文章を書けるようになります。

また、抽象的な言い回しを具体的な表現に変える練習を重ねることで、自己PRや志望動機の作成にも応用が利きます。こうした言語化力は、社会人になってからのメール作成や報告書作成にも役立つでしょう。

文章力を鍛えることは、就活だけでなく将来のコミュニケーション力を高めることにもつながります。

⑥第三者の意見を通して成長実感を得られる

ガクチカ添削を受けると、他者の意見を受け入れながら自分を客観的に見つめ直す力が育ちます。最初は厳しい指摘に戸惑うこともありますが、その過程で「自分の弱点を知り、改善する」力が身につきます。

添削を通じて、「相手の意図を汲み取り、的確に修正する姿勢」も養われるため、社会人基礎力にもつながります。

また、改善を重ねるうちに、文章だけでなく思考の整理や論理的な伝え方にも変化が生まれます。さらに、添削で得た学びを他のESや面接対策に活かせば、就活全体の完成度が上がるでしょう。

添削は単なる修正作業ではなく、自分の成長を実感できるプロセスそのものです。努力の積み重ねが形として見えるため、モチベーションの維持にもつながります。

プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつけるガクチカを作ろう

「ガクチカが書けない……」「学生時代の経験はどうやってアピールすべき?」など、就活においてガクチカの悩みは尽きないものですよね。

そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたのガクチカの強みも弱みもまるごと分かりますよ。

おすすめのガクチカ添削サービス

ここでは、就活生に人気のあるガクチカ添削サービスを紹介します。AIを使った無料ツールから、プロのキャリアアドバイザーによる本格添削まで、目的に合わせて選べるサービスが数多くあります。

それぞれの特徴を比較しながら、自分の就活スタイルや課題に合ったサポートを見つけてください。

- 内定くん|LINE+AIで即時ガクチカ添削が受けられる

- らくらくエントリーシート|チャット形式でガクチカ作成&添削可能なAIサービス

- 就活AI(by JAIC)|登録不要でガクチカ添削+フィードバックがすぐに返るツール

- ES添削.me|チャット形式でガクチカだけでなく面接質問対応も添削してもらえるサービス

- キャリアチケット|就活生向けエージェントがガクチカ添削・面接対策までワンストップで提供

- ミーツカンパニー就活サポート|エージェント型でガクチカ添削+企業紹介を組み合わせた支援サービス

- ES添削カメラ|スマホで撮影して送るだけ、ガクチカ・ESを手軽にプロ添削できるアプリ

- ビズリーチ・キャンパス|高学歴学生向けOB/OGネットワークを活用し、志望企業目線でガクチカ添削を受けられるプラットフォーム

①内定くん|LINE+AIで即時ガクチカ添削が受けられる

「内定くん」は、LINE上でAIによるガクチカ添削をリアルタイムで受けられる手軽なサービスです。登録の必要がなく、送信後すぐにフィードバックが得られるスピード感が魅力です。

AIが文章の論理構成や言葉遣いを分析し、自然で伝わる表現に自動修正してくれます。さらに、文章の印象やわかりやすさをスコアで数値化する機能もあり、改善の方向性を客観的に把握しやすいでしょう。

短時間で複数回の添削を繰り返せるため、試行錯誤しながら完成度を高められます。AIを活用して効率的にガクチカを仕上げたい就活生に特におすすめです。

②らくらくエントリーシート|チャット形式でガクチカ作成&添削可能なAIサービス

「らくらくエントリーシート」は、ガクチカ作成から添削までを一貫してAIが支援するチャット型ツールです。

質問に答えるだけで自然な構成の文章を自動生成し、その後AIが文の流れ・語彙・表現をチェックしてより完成度の高いガクチカに仕上げます。

自分で一から文章を作るのが苦手な人でも、ガイドに沿って進めることでスムーズに内容を整理できるのが特徴です。

また、面接官が注目する「行動の背景」や「学びの要素」を強調するよう提案してくれるため、説得力のある構成が作りやすくなっています。

スマホ操作に慣れていれば、スキマ時間でも気軽に活用できるでしょう。

③就活AI(by JAIC)|登録不要でガクチカ添削+フィードバックがすぐに返るツール

「就活AI」は、株式会社ジェイックが運営するAI添削ツールで、登録不要・無料で使える手軽さが人気です。

文章を入力するだけでAIが自動解析し、構成・論理性・表現力・具体性の観点から即座に評価を行います。

さらに、AIが面接官の視点でフィードバックを提供してくれるため、採用担当者に響く書き方を自然に学べるのが大きな特徴です。

添削結果には改善例が提示されるため、単なる指摘にとどまらず、どのように修正すればよいかを具体的に理解できます。

初めてガクチカを書く学生でも、AIのサポートを受けながら段階的にレベルアップできるでしょう。短時間で反復練習ができる点も魅力です。

④ES添削.me|チャット形式でガクチカだけでなく面接質問対応も添削してもらえるサービス

「ES添削.me」は、プロの就活アドバイザーや元人事担当者がチャット形式でガクチカを添削してくれるサービスです。

文章の誤字脱字だけでなく、「企業の求める人物像と合致しているか」という観点から具体的なアドバイスをもらえます。

志望企業ごとにフィードバックをカスタマイズできる点が強みで、応募先に合わせたアピール内容の調整にも対応しています。

また、面接を意識した質問回答文の添削も可能なため、ESと面接を一貫して準備できる点が特徴です。

添削後にチャットで質問を重ねられるため、納得のいく仕上がりまで丁寧にサポートを受けられるでしょう。

⑤キャリアチケット|就活生向けエージェントがガクチカ添削・面接対策までワンストップで提供

「キャリアチケット」は、ガクチカ添削から面接対策、企業紹介まで総合的に支援する就活エージェントサービスです。

専任アドバイザーが学生一人ひとりに合わせた指導を行い、強みを引き出したガクチカの書き方を教えてくれます。

添削では、文章の内容だけでなく「企業がどんな学生を求めているか」に基づいた構成を意識できるようサポートしてくれる点が特徴です。

さらに、面接練習や自己分析のサポートも受けられるため、就活全体の戦略を立てやすくなります。初めて就活を進める学生でも、個別支援を受けることで安心して準備を進められるでしょう。

⑥ミーツカンパニー就活サポート|エージェント型でガクチカ添削+企業紹介を組み合わせた支援サービス

「ミーツカンパニー就活サポート」は、合同説明会を運営する企業が提供するエージェント型の支援サービスです。ガクチカ添削だけでなく、学生の強みを分析し、それを活かせる企業を紹介してくれます。

添削で見つけた「アピールできる要素」をもとに、マッチ度の高い企業とつなげてくれるため、効率的に就活を進めたい人に適しています。

さらに、面接対策やイベントを通じて企業担当者と直接話せる機会もあり、実践的な経験を積める点も魅力です。ガクチカをブラッシュアップしながら、早期内定を目指す学生にぴったりのサービスでしょう。

⑦ES添削カメラ|スマホで撮影して送るだけ、ガクチカ・ESを手軽にプロ添削できるアプリ

「ES添削カメラ」は、スマホで撮影したESやガクチカの画像を送信するだけで、プロの添削を受けられるシンプルなアプリです。手書きのESにも対応しており、紙提出が必要な学生にとって非常に便利です。

アプリ内で添削結果を確認し、そのまま修正作業を進められるため、効率よくブラッシュアップできます。添削内容は構成・表現・語彙だけでなく、読み手に伝わる印象の分析も含まれています。

移動中や空き時間にも使いやすく、就活のすき間時間を有効活用できるのが大きな利点です。操作も直感的で、誰でもすぐに使いこなせるでしょう。

⑧ビズリーチ・キャンパス|高学歴学生向けOB/OGネットワークを活用し、志望企業目線でガクチカ添削を受けられるプラットフォーム

「ビズリーチ・キャンパス」は、大学公認のOB/OG訪問プラットフォームとして人気のサービスです。

志望企業の先輩社員に直接ガクチカを見てもらえるため、採用担当者の視点に近いリアルなアドバイスを受けられます。

企業文化や職種の理解を深めながら、実際に評価されやすい書き方を身につけることができます。

添削だけでなく、キャリア相談や業界研究のきっかけにもなるため、就活全体の質を高める効果も期待できるでしょう。

外資系や大手志望の学生に特に人気があり、実践的な指導を受けながら自分のガクチカを洗練させたい人に最適です。

ガクチカ添削サービスの選び方【失敗しない4つのポイント】

ガクチカ添削サービスを選ぶ際は、単に「無料か有料か」だけで判断するのではなく、添削の質やスピード、サポート範囲、そして添削者の専門性までを総合的に比較することが大切です。

ここでは、失敗しないための4つの選び方を解説します。

- 料金体系で選ぶ(無料か有料か)

- 添削の質とスピードで選ぶ(AIか人か)

- サポート範囲で選ぶ(添削のみか面接対策付きか)

- 添削者の専門性で選ぶ(人事・業界経験者か)

①料金体系で選ぶ(無料か有料か)

ガクチカ添削サービスは、無料のAIツールから有料のプロ添削まで幅広く存在します。無料サービスは気軽に利用でき、初めてガクチカを作成する人や基礎を学びたい人に向いています。

一方、有料サービスは人の目で丁寧に添削してもらえるため、完成度を高めたい段階におすすめです。料金は1回数百円から1万円以上まで幅があり、サポート内容によって差があります。

予算だけで決めず、自分の目的に合った投資を意識しましょう。無料版で試してから有料へ切り替える方法も効果的です。

②添削の質とスピードで選ぶ(AIか人か)

AIによる添削はスピードが速く、すぐに結果を知りたい人に最適です。文法や論理構成を客観的に判断し、短時間で多くの修正を試せる点がメリットといえます。

一方、人による添削は、表現のニュアンスや業界特有の言い回しまで踏み込んだアドバイスが可能です。時間はかかるものの、応募企業ごとの個別対応をしてもらえるのが強みです。

AIと人の両方を組み合わせたサービスも増えており、スピードと質を両立したい人にはこのタイプがおすすめです。自分のスケジュールに合わせて選ぶと良いでしょう。

③サポート範囲で選ぶ(添削のみか面接対策付きか)

ガクチカ添削サービスの中には、ES添削だけでなく面接対策まで一貫して支援してくれるタイプもあります。

文章だけの添削ではなく、実際に面接で話す際の伝え方や深掘り質問への対応をアドバイスしてもらえるのが特徴です。

特に、面接でガクチカを聞かれたときに答えに詰まる人には、実践型サポート付きサービスが向いています。添削と面接練習を同じ担当者が行うサービスを選ぶと、内容の一貫性が保たれやすいでしょう。

単発利用よりも、継続サポート型を選ぶとより効果的です。

④添削者の専門性で選ぶ(人事・業界経験者か)

添削者のバックグラウンドも、サービス選びで重要なポイントです。人事経験者や採用担当者が添削を行う場合、企業が重視する視点からのアドバイスを受けられます。

また、業界経験者が添削する場合は、業界特有のアピールポイントや職種理解を踏まえた添削が期待できるでしょう。

学生や一般的なアドバイザーによる添削では気づかない細かい改善点を得られる可能性があります。公式サイトや口コミで添削者の経歴を確認し、自分の志望業界に強い人を選ぶことが大切です。

添削サービス以外でガクチカを添削してもらう方法

ガクチカの添削はサービスだけでなく、身近な人や環境を活用して行うことも可能です。無料で実践的なアドバイスをもらえる場合も多く、視点の幅を広げたい人におすすめです。

ここでは、サービスを使わずにガクチカを添削してもらう6つの方法を紹介します。

- 大学のキャリアセンターでガクチカを見てもらう

- OB・OG訪問で志望企業の社員に添削してもらう

- 就活経験者・社会人の知り合いに相談する

- 家族や友人に文章のわかりやすさをチェックしてもらう

- 就活コミュニティやSNSグループで意見交換する

- ChatGPTなどのAIを活用して初稿をブラッシュアップする

①大学のキャリアセンターでガクチカを見てもらう

大学のキャリアセンターは、就活支援の一環としてESやガクチカの添削を行っています。担当の職員は毎年多くの学生をサポートしているため、選考通過に効果的な表現や構成を熟知しています。

予約制の個別相談では、文章の改善だけでなく、企業の評価基準に合わせたアピール方法も教えてもらえます。また、無料で利用できる点も大きなメリットです。

提出前の最終チェックとして活用すると、客観的な視点を得られるでしょう。

②OB・OG訪問で志望企業の社員に添削してもらう

OB・OG訪問では、実際に志望企業で働く先輩から直接アドバイスを受けられます。

現場での経験を踏まえた具体的な視点で添削してもらえるため、企業が求める人物像や評価ポイントを的確に理解できるのが魅力です。

特に、業界特有の用語や価値観を反映したフィードバックは、他の方法では得にくい貴重な情報です。マナーを守り、事前に質問内容を整理しておくことで、より有意義な時間にできます。

③就活経験者・社会人の知り合いに相談する

既に就職活動を終えた先輩や社会人の知り合いに相談するのも効果的です。選考を通過した経験をもとに、文章の流れや説得力を高めるアドバイスをもらえます。

特に、同じ業界を経験した人なら、企業目線に沿った表現や避けたほうがよい言い回しなど、実践的な指摘を受けられるでしょう。

複数人に見てもらうことで、自分では気づけなかった改善点を発見できる可能性もあります。お礼のメッセージを忘れずに伝えてください。

④家族や友人に文章のわかりやすさをチェックしてもらう

家族や友人に読んでもらうことで、文章の伝わりやすさを確認できます。専門的な知識がなくても、「読みやすいか」「印象が良いか」という一般的な感覚で評価してもらうことがポイントです。

特に、主語や目的が曖昧な部分、長すぎる文などは、第三者の目で見てもらうと気づきやすくなります。身近な人に頼むことで気軽に意見交換ができ、緊張せず修正作業を進められるでしょう。

率直な意見をもらえる関係性を活かすことが大切です。

⑤就活コミュニティやSNSグループで意見交換する

X(旧Twitter)やDiscord、LINEオープンチャットなどには、就活生同士がガクチカやESを見せ合うグループが多数あります。

匿名で意見をもらえる場合も多く、同じ立場の学生からリアルなアドバイスを受けられます。他人のガクチカを読むことで、構成や表現のコツを学べる点もメリットです。

ただし、個人情報の扱いには注意し、内容を公開しすぎないように気をつけましょう。お互いにフィードバックを出し合うことで、理解が深まります。

⑥ChatGPTなどのAIを活用して初稿をブラッシュアップする

ChatGPTのようなAIツールを使えば、ガクチカの初稿を効率的にブラッシュアップできます。

文章を入力するだけで、構成の改善点や言い回しの提案をすぐに受け取れるため、短時間で質を向上させたい人に最適です。

また、企業ごとのアピールポイントや面接想定質問の作成など、多角的に活用できます。

AIの提案をすべて鵜呑みにせず、自分の言葉に直して反映することで、自然で説得力のあるガクチカに仕上げられるでしょう。

企業がガクチカで評価するポイント

企業がガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を見る目的は、単に「頑張った経験」を知るためではなく、その人の考え方・行動力・成長意欲などを把握することにあります。

ここでは、企業が実際に重視する6つの評価ポイントを解説します。

- 課題に対しての行動力と主体性

- 成果を出すための工夫と努力のプロセス

- チームでの協調性・リーダーシップ

- 失敗からの学びと改善力

- 自社の価値観や社風とのマッチ度

- 入社後の成長・活躍の可能性

①課題に対しての行動力と主体性

企業は、課題に直面したときに自ら動けるかどうかを重視します。単に「頑張った」だけでなく、「なぜその行動を取ったのか」「どのように工夫して進めたのか」が評価の鍵になります。

与えられた課題を待つ姿勢ではなく、自ら目標を設定し行動した経験を語れると強い印象を与えられるでしょう。

主体性は多くの業界で共通して求められる資質であり、採用担当者はその行動背景から仕事への取り組み姿勢を判断しています。

②成果を出すための工夫と努力のプロセス

成果そのものよりも、その過程でどのように考え、工夫したかが企業の注目点です。課題解決のために何を分析し、どんなアプローチを取ったのかを具体的に示すと、論理的思考力や課題解決力が伝わります。

また、「工夫→実践→振り返り」の流れを明確にすることで、仕事に対する再現性の高さをアピールできます。特に成果が数値で示せる場合は、そのプロセスと合わせて説明することで、説得力が増すでしょう。

③チームでの協調性・リーダーシップ

多くの企業は、チームで働く姿勢を重視しています。そのため、ガクチカでは「自分がどのように周囲と関わり、成果を出したか」を具体的に説明することが求められます。

リーダーでなくても、チームの一員として貢献した経験や、意見の違いを調整したエピソードは高く評価されます。

リーダー経験がある場合は、メンバーの意見を尊重しながら方向性をまとめたプロセスを強調すると良いでしょう。協調性と主体性のバランスがポイントです。

④失敗からの学びと改善力

企業は、失敗の有無よりも「どう乗り越えたか」に注目しています。ガクチカでの失敗経験を隠す必要はなく、そこからどのように原因を分析し、行動を変えたかを伝えることが大切です。

失敗を振り返り、自ら改善策を考えて実践した経験は、成長意欲と柔軟な思考を示す材料になります。

また、同じ失敗を繰り返さないために工夫した点を具体的に説明できると、実践力の高さを評価されやすくなります。

⑤自社の価値観や社風とのマッチ度

どれだけ優れたエピソードでも、企業の価値観や社風に合っていなければ高評価にはつながりません。

ガクチカを通じて「自分がどんな考え方を持っているか」を伝え、企業の理念と共通する部分を意識して構成しましょう。

たとえば、チームワークを重んじる企業なら協調性、成果主義の企業なら行動力や達成意識を前面に出すと効果的です。

企業研究をしっかり行い、採用担当者が「この人はうちに合いそうだ」と感じる内容に仕上げてください。

⑥入社後の成長・活躍の可能性

企業が最も知りたいのは、「この学生が入社後にどう成長し、貢献できるか」です。ガクチカでは、過去の経験を通して学んだことや、その学びを今後どう活かしたいかを具体的に語ることが重要です。

成果よりも学びの質と応用力が評価されるため、「この経験を通じて○○力を身につけた」「それを今後こう活かしたい」という流れでまとめましょう。

将来のビジョンを示すことで、採用担当者にポテンシャルの高さを印象づけられます。

ガクチカの添削を依頼する際の注意点

ガクチカ添削は効果的な就活対策ですが、注意すべき点を理解せずに利用すると、せっかくの良い文章がかえって印象を弱めてしまうこともあります。

ここでは、より良い添削を受けるために意識したい6つのポイントを紹介します。

- 添削結果を鵜呑みにせず、自分の意見を保つ

- 過度に無難な内容に書き換えない

- 志望企業の業界特性に合わせて修正する

- 個人情報を扱う際の安全性を確認する

- 締め切りに余裕をもって依頼する

- 複数の意見を比較して最終稿を作る

①添削結果を鵜呑みにせず、自分の意見を保つ

添削者の意見はあくまでアドバイスの一つであり、必ずしも正解とは限りません。自分の経験や考え方を失わずに、納得できる部分だけを反映する姿勢が大切です。

すべての修正案を取り入れてしまうと、自分らしさが薄れて印象の弱い文章になりかねません。

特にAIや第三者による添削を利用する場合は、「なぜこの表現に直されたのか」を理解したうえで判断しましょう。添削を通じて“より良い自分の言葉”を見つけることが理想です。

②過度に無難な内容に書き換えない

添削を重ねるうちに、文章が整いすぎて個性が失われるケースがあります。特に「失敗体験を省く」「挑戦を曖昧にする」などの修正を加えすぎると、他の学生と似た内容になりがちです。

企業が知りたいのは、あなたの考え方や姿勢です。少し尖った内容でも、論理的に説明できるものであれば問題ありません。

リスクを恐れて無難にまとめるよりも、自分の体験に基づいたリアルなエピソードを大切にしましょう。その方が説得力のあるガクチカになります。

③志望企業の業界特性に合わせて修正する

添削を依頼する際には、志望企業や業界を具体的に伝えることが重要です。業界によって評価されるポイントが異なるため、同じガクチカでも見せ方を調整する必要があります。

たとえば、営業職なら「成果を出す工夫や行動力」、技術職なら「課題分析や改善力」に焦点を当てると良いでしょう。添削者に業界の傾向を理解してもらうことで、より精度の高いアドバイスが得られます。

汎用的な文章よりも、業界特化型のガクチカが印象に残るはずです。

④個人情報を扱う際の安全性を確認する

ガクチカ添削サービスを利用する際には、個人情報の扱いにも注意が必要です。氏名や大学名、メールアドレスなどを入力する場合は、信頼できる運営会社かを確認してください。

口コミや公式サイトのセキュリティ表記(SSL対応やプライバシーポリシーの明示)をチェックすると安心です。特に無料サービスの場合は、データの取り扱いが不明瞭なケースもあるため注意が必要です。

安全性を確保したうえで、安心して添削を受けられる環境を選びましょう。

⑤締め切りに余裕をもって依頼する

ガクチカの添削は、質の高いフィードバックをもらうために時間がかかる場合があります。提出期限ぎりぎりで依頼すると、修正の時間が足りず、満足のいく完成度に仕上がらないこともあります。

余裕を持って依頼すれば、複数回のやり取りを経て、より完成度の高いガクチカにブラッシュアップできます。また、期日直前は依頼が集中して対応が遅れることもあるため、スケジュール管理も大切です。

早めの行動が、結果的に質の高いESにつながります。

⑥複数の意見を比較して最終稿を作る

1人の意見だけで最終稿を仕上げるのではなく、複数の添削結果を比較することで、より客観的でバランスの取れた文章にできます。異なる視点の指摘を見比べると、自分の強みや改善点がより明確になります。

また、AIと人間の添削を併用するのも効果的です。AIは論理構成に強く、人間は感情や表現面に優れています。

両方を組み合わせることで、読みやすさと説得力を両立したガクチカを完成させられるでしょう。

添削だけで終わらせない!内定に繋げるためにやるべきこと

ガクチカの添削は就活成功の第一歩に過ぎません。重要なのは、完成したガクチカをどう活用し、選考全体にどうつなげていくかです。

ここでは、添削後に実践すべき6つのステップを紹介します。これらを意識することで、書類選考を突破し、内定に直結する行動が取れるようになります。

- ガクチカを面接対策に活用する

- 自己PR・志望動機との一貫性を確認する

- 面接想定質問に基づいた回答を準備する

- 業界研究・企業研究を深める

- インターンや実践経験でエピソードを強化する

- 添削後のガクチカをもとに模擬面接を行う

①ガクチカを面接対策に活用する

ガクチカは面接で最も質問されやすいテーマのひとつです。添削を経て完成度の高い文章を作ったら、次は「話す練習」に移りましょう。文章で伝わる内容も、口頭で話すと印象が変わることがあります。

面接官は内容よりも「伝え方」や「熱意の感じられる話し方」を見ています。ガクチカを声に出して説明し、想定質問に答える練習を重ねることで、本番でも自然に話せるようになります。

内容を覚えすぎず、自分の言葉で話すことを意識してください。

②自己PR・志望動機との一貫性を確認する

ガクチカ、自己PR、志望動機の3つは、面接全体を通して一貫性を持たせることが重要です。企業は「この人はどんな価値観を持って働くのか」を見ています。

たとえば、ガクチカで「挑戦する姿勢」を伝えたなら、自己PRでも「困難を乗り越える強さ」、志望動機でも「挑戦できる環境を求めている」とつなげると説得力が高まります。

添削で整えた文章をもとに、他の回答内容との整合性をチェックしましょう。矛盾がない構成にすることで、印象に残る一貫した人物像を伝えられます。

③面接想定質問に基づいた回答を準備する

ガクチカは、多くの面接で掘り下げ質問の中心になります。「なぜそれをやったのか」「その経験から何を学んだのか」「次にどう活かしたいか」などの質問に答えられるよう、事前に想定しておきましょう。

特に、抽象的な表現や曖昧な成果は、質問で深掘りされる可能性が高いです。添削後の文章をもとに、自分の考えを整理しておくと、本番でも自信を持って話せます。

質問に即答できるよう、回答をメモにまとめて練習すると効果的です。

「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」

面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。

その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。

④業界研究・企業研究を深める

ガクチカを通じて自分の強みが明確になったら、それをどう企業で活かせるかを考えましょう。業界研究を深めることで、自分の経験と企業の特徴を関連づけて語れるようになります。

たとえば、「リーダー経験」を持つなら、チームワークを重視する企業を選ぶなど、自分の特性とマッチする企業を意識することが大切です。

また、企業ごとの理念や事業内容を調べることで、志望動機にも説得力が生まれます。ガクチカを軸に、企業理解を広げる意識を持ちましょう。

⑤インターンや実践経験でエピソードを強化する

完成したガクチカに新たな経験を加えることで、より深みのあるエピソードに仕上げられます。インターンやボランティア、長期プロジェクトなどでの新しい挑戦は、文章の説得力を一段と高めてくれます。

実践経験を通じて得た学びを反映させると、「成長している姿勢」が伝わりやすくなります。就活は常に更新の連続です。

添削で作った内容を終わりにせず、新しい経験を追加しながら、より魅力的なガクチカにアップデートしてください。

⑥添削後のガクチカをもとに模擬面接を行う

添削で完成したガクチカは、模擬面接を通じて実践的に磨き上げるのがおすすめです。大学のキャリアセンターや就活エージェントでは、模擬面接サービスを無料で利用できる場合もあります。

第三者の前で話すことで、表現の不自然さや伝わりづらい部分を発見できるでしょう。特に、話すスピードや表情、姿勢などの印象面も含めて改善することが大切です。

本番を意識して練習することで、自信を持って面接に臨めるようになります。

面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?

一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。

ガクチカ添削を通して内定に近づくための総仕上げをしよう!

ガクチカ添削は、単なる文章の修正作業ではなく、就活全体の完成度を高める重要なプロセスです。

客観的な視点で自分の強みを発見し、企業目線での改善点を取り入れることで、選考通過率を大きく上げることができます。

また、プロやAIを活用した添削サービスを上手に選ぶことで、短期間で質の高いガクチカを仕上げられるでしょう。

さらに、添削で得た学びを面接練習や自己PR作成に活かすことで、一貫性のある就活ストーリーが完成します。重要なのは、他者の意見を鵜呑みにせず、自分の言葉で伝える力を磨くことです。

ガクチカ添削をきっかけに、自信を持って内定へとつなげていきましょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。