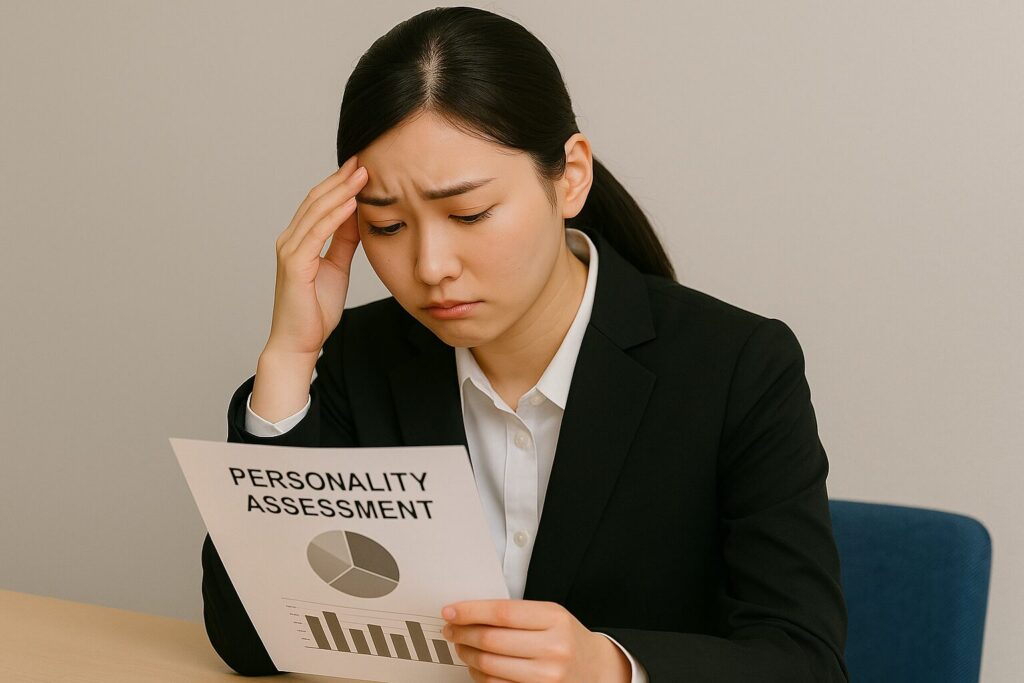

就活の性格診断とは?目的・対策・落ちる理由を徹底解説!

「就活の性格診断って、本当に合否に関係あるの?」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。

性格診断は、SPIなどの適性検査の一部として行われ、企業が「あなたが自社に合うかどうか」を見極めるための重要な指標です。

しかし、形式や意図を理解せずに受けると、思わぬところで評価を下げてしまうこともあります。

この記事では、就活の性格診断の目的や出題傾向、落ちる原因、そして対策法までをわかりやすく解説します。ぜひ、自分らしさをしっかり伝え、後悔しない就活を進めるために役立ててください。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

就活における性格診断とは?

就活の性格診断とは、企業が応募者の人柄や価値観、職場での適応力を客観的に知るために行う検査のことです。「面接で全て判断される」と思われがちですが、実は性格診断の結果も選考に関係しています。

性格診断は、企業が採用活動の中で応募者の性格傾向や行動の特徴を分析するために実施します。目的は「どんなタイプの人が会社に合うか」を判断することです。

たとえば、リーダーシップが求められる職種では主体性や判断力が重視され、チームワークを重んじる職場では協調性や柔軟性が評価される傾向にあります。

この診断は「良い・悪い」を判定するものではなく、応募者と企業との相性を測るためのものです。診断結果が選考における判断材料の1つであるという認識をもっておくと良いでしょう。

性格診断では「自分らしさ」を大切にすることがポイントです。事前に自己分析を行い、自分の強みや性格傾向を理解しておくことで、企業との相性をより正確に把握できるでしょう。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

性格診断が行われる時期と主な実施タイミング

就活における性格診断は、企業によって実施の時期や目的が異なります。多くの学生が「いつ行われるのか」「どの段階で準備すればいいのか」と迷いがちです。

ここでは、就活の中で性格診断が実施される代表的なタイミングを4つのケースに分けて詳しく説明します。

- エントリーシート提出後に行われるケース

- WebテストやSPI受検時に行われるケース

- 面接前後に行われるケース

- インターン選考時に行われるケース

①エントリーシート提出後に行われるケース

エントリーシート(ES)を提出した後に性格診断を受けるケースは非常に一般的です。企業は、書類に記載された自己PRや志望動機の内容と、診断結果の整合性を確認する目的で実施します。

たとえば、ESで「チームで協力して成果を出すのが得意」と書いているのに、性格診断で「個人志向」「マイペース」といった傾向が出ていれば、企業は違和感を抱く可能性があります。

このようなズレを防ぐためには、ESを作成する段階から自分の性格傾向を理解しておくことが大切です。診断結果を予測して書く必要はありませんが、自己理解を深めておけば話に一貫性が出ます。

企業は「正直で自分を理解している人」を好む傾向があるため、無理に印象を良く見せようとせず、ありのままの自分を表現することが最も効果的です。

ES提出後はすぐに診断案内が届く場合も多いため、早めの準備を意識してください。

②WebテストやSPI受検時に行われるケース

SPIなどのWebテストで性格診断が一緒に実施されることも多く見られます。このタイプは、企業が能力検査(言語・非言語)に加えて、応募者の人間性を客観的に判断するために導入しています。

SPI性格検査では、約300問前後の質問に対して直感的に回答する形式が一般的で、回答スピードと一貫性が求められます。

この形式では「制限時間」が設定されている場合もあり、慎重になりすぎると途中で時間切れになることもあります。迷ったときは、直感的に「最初に浮かんだ答え」を選ぶのがポイントです。

深く考えすぎると、回答全体の一貫性が失われることがあります。また、事前にSPI形式の模擬テストを受けておくことで、質問パターンや出題傾向に慣れることができ、自信を持って回答できるでしょう。

自宅受験で受けるケースも多いため、通信環境や集中できる時間帯を整えることも忘れないでください。

③面接前後に行われるケース

一部の企業では、面接の前や後に性格診断を行うケースもあります。これは、面接での受け答えと性格診断の結果を比較し、応募者の言動に一貫性があるかどうかを確認するためです。

たとえば、診断では「内向的」と出ているのに、面接で非常に積極的な印象を与えた場合、面接官は「本来の性格はどちらなのか」を見極めようとします。

このような場面で重要なのは、「性格を隠すこと」ではなく「自分の行動の理由を説明できること」です。

たとえば、「普段は慎重な性格ですが、目的のためなら積極的に行動します」といった具体的な説明ができれば、誠実さと柔軟性をアピールできます。

企業は性格そのものよりも「性格をどう活かすか」を重視するため、診断結果と面接内容を結びつけることが大切です。面接後に実施される場合もありますが、常に一貫した受け答えを心がけましょう。

④インターン選考時に行われるケース

最近では、本選考だけでなくインターンシップの段階で性格診断を取り入れる企業も増えています。目的は、学生の性格や行動パターンを早期に把握し、チーム構成や配属を適切に行うためです。

特に、グループワークが中心のインターンでは、協調性やリーダーシップの傾向を確認する目的で実施されることが多いでしょう。

インターンの性格診断は、数分程度で終わる簡易的な形式が主流ですが、回答内容から「チームでの役割」「思考の方向性」「問題解決力」などが見られます。

また、インターンで得た性格診断の結果が本選考に活用されるケースもあるため、適当に答えるのは避けましょう。事前に自己分析をしておけば、自然体の回答ができ、企業からも信頼されやすくなります。

たとえ短いテストでも、性格を偽るのではなく、自分の行動パターンを自然に答えることが重要です。インターンの時点で「自分らしさ」を理解しておくことが、結果的に就活全体の成功につながるでしょう。

企業が性格診断を実施する理由と見られるポイント

企業が性格診断を実施するのは、応募者の能力だけでなく、人柄や価値観、職場との相性を見極めるためです。

どれだけスキルが高くても、組織の雰囲気や方針に合わなければ長く活躍することは難しいでしょう。ここでは、企業が性格診断で特に注目している7つのポイントについて詳しく説明します。

- 社風や組織文化との相性を確認するため

- 求める人物像とのマッチ度を見極めるため

- ストレス耐性や協調性を把握するため

- リーダーシップや主体性を評価するため

- コミュニケーション能力を判断するため

- 回答の一貫性や誠実さをチェックするため

- 入社後の定着・活躍を予測するため

①社風や組織文化との相性を確認するため

企業は、応募者が社内の雰囲気や価値観に馴染めるかどうかを重視しています。性格診断は、スキルや学歴では分からない「働く上での相性」を把握する手段として活用されています。

たとえば、ベンチャー企業のようにスピード感や挑戦意欲を求める職場では、積極性や柔軟性が評価されやすい傾向があります。反対に、大手企業ではチームでの協調や安定志向を重視する傾向が強いです。

性格診断の結果をもとに、企業は「この人が自社で安心して働けるか」「チームと衝突しないか」を見極めています。自分の性格を偽っても長続きしないため、素直に回答することが最も大切です。

自分に合う環境を理解しておけば、就職後に無理なくパフォーマンスを発揮できるでしょう。

②求める人物像とのマッチ度を見極めるため

企業には、それぞれ「理想とする人材像」があります。性格診断は、その人物像にどの程度近いかを確認する目的で実施されます。

たとえば、営業職なら「積極的で行動力のある人」、事務職なら「慎重で丁寧な人」が向いているとされます。

性格診断では、こうした適性を客観的に測定し、応募者の強みを企業のニーズに照らし合わせて評価しています。ただし、診断結果が必ずしも評価を決めるわけではありません。

重要なのは、企業の求める方向性を理解しつつ、自分の特性をどう活かせるかを説明できることです。

事前に採用ページや社員インタビューを確認し、どのような価値観の人が多いかを把握しておくと、自然な回答ができるようになります。

③ストレス耐性や協調性を把握するため

社会人として働くうえで欠かせないのが、ストレスに対処する力と協調性です。企業は、どんな環境でも前向きに行動できる人材を求めています。

性格診断では「失敗したときにどう感じるか」「他人と意見が合わないときにどうするか」といった質問を通して、応募者の対応力を測ります。

ストレス耐性が高い人は、困難な状況でも落ち着いて対応できる傾向があります。一方、協調性の高い人は、チームの和を保ちながら周囲を支えられる人です。

これらはどちらも、企業にとって信頼できる人材の条件といえます。普段から「人の意見を尊重する」「冷静に物事を捉える」意識を持つことで、自然と良い回答につながるでしょう。

④リーダーシップや主体性を評価するため

性格診断では、応募者が「自ら考えて行動できる人か」「チームをまとめられる人か」を見極めています。

企業は、将来的に組織を引っ張る力のある人を採用したいと考えており、リーダーシップや主体性の有無は重要な判断材料です。

たとえば、困難に直面した際に「自分の意見をもとに改善策を提案する」「周囲を巻き込んで課題を解決する」タイプの人は高く評価されやすいです。

リーダーシップとは、指示を出す力ではなく「責任を持って前向きに行動する力」です。診断を受ける際は、「自分がどんな場面で動けるタイプか」を整理しておくと、より自然な回答ができます。

⑤コミュニケーション能力を判断するため

どの企業でも欠かせない要素がコミュニケーション能力です。性格診断では、応募者が他者とどのように関わるか、意見が食い違ったときにどう対応するかをチェックしています。

質問内容は「初対面の人と話すのは得意か」「人の意見を聞くときの姿勢はどうか」といった形で出題されます。

高いコミュニケーション能力とは、単に話すことではなく「相手の意図を理解し、適切に対応する力」です。たとえば、内向的な人でも「聞き上手」「冷静な対応」ができれば高く評価されます。

重要なのは、自分に合ったコミュニケーションスタイルを理解し、それを自然に表現することです。性格診断を通じて、自分の強みを改めて知るきっかけにもなるでしょう。

⑥回答の一貫性や誠実さをチェックするため

性格診断では、同じような質問を形式を変えて出すことで、回答の一貫性を確認しています。これは、応募者が正直に答えているか、それとも印象を良く見せようとしていないかを見極めるためです。

回答に矛盾が多い場合は、信頼性が低いと判断される可能性があります。誠実さを伝えるためには、嘘のない回答をすることが最も大切です。

性格診断に「正解」は存在しないため、素直に自分の考えを答える方が良い結果につながります。もし迷った場合は「自分ならどう感じるか」を基準に選ぶと、自然で一貫した回答ができます。

誠実に臨む姿勢は、企業に安心感を与えるでしょう。

⑦入社後の定着・活躍を予測するため

企業が性格診断を行う最も大きな理由は、「入社後にどのように活躍できるか」を見極めることです。採用には多くのコストがかかるため、長く働ける人を採用したいと考えるのは当然です。

そのため、診断を通じて「仕事へのモチベーション」「人間関係への姿勢」「変化への柔軟性」などを確認しています。

たとえば、「成果を出すことでやる気が高まるタイプ」や「周囲の信頼を得ることで充実感を感じるタイプ」など、モチベーションの源泉は人によって異なります。

企業はその傾向を把握し、働く環境や配属を決める参考にしています。診断では、ありのままの自分を表現することで、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的な活躍につながるでしょう。

性格診断の問題例と出題形式の傾向

性格診断は、就活において応募者の思考傾向や人柄を測定するために行われます。質問形式にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる意図があります。

ここでは、代表的な出題形式とその特徴、またSPI・玉手箱など主要テストの傾向を解説します。

- 選択式(A・Bどちらかを選ぶ形式)

- リッカート尺度式(「あてはまる」「あてはまらない」を選ぶ形式)

- 順位づけ・優先度判断型の質問

- 矛盾チェック(ライスケール)問題

- SPI・玉手箱・GAB・TALの出題傾向

①選択式(A・Bどちらかを選ぶ形式)

最も基本的な形式が「選択式」です。2つの選択肢(例:「A. 周囲と協力して進める」「B. 自分のペースで黙々と進める」)のうち、自分に近いものを選びます。

この形式では、応募者の価値観や行動パターンが端的に表れます。回答に明確な正解はありませんが、全体を通じて「一貫した性格傾向」が出ていることが大切です。

企業はこの形式を通じて、応募者がチームワークを重視するタイプか、個人プレーで力を発揮するタイプかを見極めます。

回答の一貫性がないと「状況によって態度を変える人」と判断されることもあるため、直感を信じて自然に答えるのがポイントです。迷ったときは「普段の自分」を基準に選ぶと良いでしょう。

②リッカート尺度式(「あてはまる」「あてはまらない」を選ぶ形式)

この形式は、最も多くの企業が採用している代表的な方法です。

「とてもあてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」「あまりあてはまらない」「まったくあてはまらない」といった5段階で自己評価をします。

リッカート尺度式の特徴は、回答の「傾向」を数値化しやすい点にあります。たとえば「自分の意見をはっきり伝える」といった項目では、積極性や自己主張の度合いを測ることができます。

企業はこの結果を集計し、応募者の性格を客観的に分析します。回答時は「どちらともいえない」を多用しすぎると曖昧な印象を与えるため、極端に偏らない範囲で自分の傾向を表すよう意識しましょう。

③順位づけ・優先度判断型の質問

「あなたが大切にする価値観を順位づけしてください」など、選択肢を並び替える形式の問題もあります。これは応募者の思考の優先順位や、意思決定の基準を把握するために用いられます。

たとえば「成果」「安定」「チーム」「挑戦」などの要素を順位づけさせることで、どんな価値観を重視しているかを見抜けます。この形式では、自分の判断基準が一貫しているかが特に重要です。

企業は「価値観の軸が明確でブレない人」を高く評価します。回答の際は「どんな状況でも譲れない価値観」を意識して選ぶことが大切です。

安易に企業受けを狙うより、自分らしい回答を心がけた方が結果的に好印象につながります。

④矛盾チェック(ライスケール)問題

性格診断では「ライスケール」と呼ばれる矛盾チェックの仕組みも組み込まれています。これは、異なる言い回しで同じ意味の質問を複数出し、回答の整合性を確認するものです。

たとえば「人と関わるのが得意」と「人付き合いは苦手」の両方を聞かれるようなケースです。ここで回答が矛盾すると、「印象を良く見せようとしている」と判断されることがあります。

したがって、性格診断では正解を探すよりも、素直な自分を出す方が大切です。企業は「正直さ」「安定した考え方」を重視しており、誠実な回答が最も信頼を得やすいといえます。

焦らず、直感的に感じたまま答えるのがコツです。

⑤SPI・玉手箱・GAB・TALの出題傾向

就活で代表的な性格診断には、SPI・玉手箱・GAB・TALなどがあります。それぞれ質問形式や評価基準が異なり、求められる特性も少しずつ違います。

SPIは「一貫性」や「職務適性」を重視しており、バランスの取れた回答が評価されやすいテストです。玉手箱は質問数が多く、素早く正直に答えるスピード感が求められます。

GABは論理的思考や協調性を幅広く測る内容で、外資系企業でもよく使われます。TALはリーダーシップや主体性の傾向を分析するテストとして知られています。

どのテストでも「嘘をつかず、素直に答える」ことが最も重要です。練習サイトで形式に慣れておくと、本番でも焦らず回答できるでしょう。

就活性格診断の対策法|準備のコツと注意点

就活の性格診断は、事前の準備と心構えによって結果の印象が大きく変わります。性格そのものに正解はありませんが、企業が見ているポイントを理解し、自分らしく一貫した回答をすることが重要です。

ここでは、性格診断を受ける際の効果的な対策法と注意点を紹介します。

- 自己分析を行い回答の一貫性を保つ

- 企業研究をして求める人物像を把握する

- 正直に答えて自分らしさを表現する

- 制限時間を意識して回答スピードを高める

- 無料ツールや模擬テストで練習する

- 性格診断の結果を面接やESに活かす

- リラックスして自然体で臨む

①自己分析を行い回答の一貫性を保つ

性格診断で最も大切なのは、一貫した回答をすることです。そのためには、事前に自己分析を行い、自分の性格傾向を明確にしておくことが欠かせません。

自分の価値観・得意なこと・苦手なことを整理しておくことで、迷いのない回答ができます。

たとえば「チームで動くのが得意」と思う人は、協調性や責任感に関する質問で自然に統一感のある答えができるでしょう。

反対に、分析をしていないと、質問ごとに印象の違う回答をしてしまう危険があります。性格診断は自分をよく知るテストでもあるため、客観的に自己理解を深めることが成功の第一歩です。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

②企業研究をして求める人物像を把握する

性格診断は、企業が求める人材像とのマッチ度を測る目的で実施されます。そのため、応募先企業の理念や価値観を理解しておくことが重要です。

採用ページや社員インタビューを読むことで、どのような人物が評価されているのかを把握できます。ただし、企業の理想像に合わせて偽る回答をするのは避けましょう。

企業は回答の一貫性をチェックしており、無理に合わせると矛盾が生じやすくなります。大切なのは「自分の特性の中で企業に合いそうな部分を自然に伝える」ことです。

自分らしさを保ちながら、企業との共通点を見つける意識が成功につながります。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

③正直に答えて自分らしさを表現する

性格診断には正解がなく、嘘をつくとすぐに矛盾が出ます。企業は「理想的な人物」よりも「自分を理解し、誠実に行動できる人」を高く評価します。

よって、少しでも自分に近い選択肢を選ぶことが最も重要です。たとえば「初対面の人と話すのは緊張する」と感じるなら、そのまま答えて構いません。

内向的な性格でも、丁寧に物事を考えられるという強みがあります。企業は「個性をどう活かすか」を見ているため、自分を偽らず、自然体の回答を意識してください。

正直な姿勢こそが、信頼につながる最大のポイントです。

④制限時間を意識して回答スピードを高める

SPIなどの性格検査では、時間制限がある場合も少なくありません。慎重に考えすぎると、すべての設問に答えられないことがあります。

制限時間内で回答するためには、普段から「直感的に選ぶ練習」をしておくことが有効です。性格診断は「最初に浮かんだ答え」が最も自分らしい場合が多く、深く考えすぎるほど一貫性が失われます。

無料の模擬テストなどでスピード感をつかんでおくと、本番でも落ち着いて取り組めるでしょう。また、ネット環境や集中できる場所を整えることも大切です。

焦らずテンポよく進めることで、より自然な回答ができます。

⑤無料ツールや模擬テストで練習する

本番前に無料の性格診断ツールやSPI模擬テストを利用することで、質問形式に慣れることができます。

初めて受ける場合、設問の多さやテンポの速さに戸惑うことがありますが、事前練習によって回答感覚を掴めば不安が軽減されます。

練習の目的は「点数を上げること」ではなく、「自分の回答傾向を把握すること」です。複数のツールを試すと、自分の強みや弱点が見えてきます。

診断結果を振り返り、自己分析や企業研究に役立てると、より効果的に本番へ備えられるでしょう。

⑥性格診断の結果を面接やESに活かす

性格診断は、自己PRや志望動機を深めるヒントにもなります。診断結果を見直すことで、自分の行動パターンや得意分野を客観的に理解できるからです。

たとえば「チームで調整役を担う傾向がある」と出た場合、それをエピソードとして面接やESで活用できます。また、診断で弱点と出た部分も、成長意欲を示すチャンスです。

「慎重な面がありますが、その分ミスを減らせます」といったように、短所をポジティブに変換して伝えると印象が良くなります。

性格診断を選考の一部ではなく、自己分析のツールとして活かす意識を持ちましょう。

⑦リラックスして自然体で臨む

性格診断は、緊張して臨むものではありません。考えすぎると本来の性格が表れず、回答の一貫性を欠いてしまいます。肩の力を抜き、自然体で答えることが最も信頼される結果につながります。

診断はあなたを評価するためだけでなく、「あなたに合う職場を見つける」ためのツールでもあります。リラックスして受けることで、正確で納得感のある結果が得られるでしょう。

就活の中で性格診断をネガティブに捉えず、むしろ「自分を再発見する機会」と前向きに受け止めてください。

性格診断に役立つ自己分析の進め方

性格診断を効果的に活かすためには、事前に自分自身を深く理解しておくことが大切です。自己分析を通じて強みや価値観を整理すれば、就活全体の軸が明確になります。

ここでは、性格診断と相性の良い自己分析の手法を具体的に紹介します。

- 自分の強み・弱みを整理する方法

- 16Personalities(MBTI)を活用した自己理解

- Strengthsfinderによる資質分析

- モチベーショングラフで過去の傾向を把握

- BaseMeなどAI診断ツールの活用

- 自己分析結果をエントリーシートや面接に活かす方法

①自分の強み・弱みを整理する方法

自己分析の基本は、自分の強みと弱みを明確にすることです。これは、性格診断を受ける前段階として最も重要なステップといえます。

強みを見つける際は「自分が周囲からよく褒められること」や「自然と長く続けられること」を振り返るとよいでしょう。一方、弱みは「苦手意識を感じること」や「失敗が多かった場面」から洗い出します。

ただし、弱みをネガティブに捉える必要はありません。たとえば「慎重すぎる」は「丁寧でリスク管理ができる」と言い換えられます。

このように、長所と短所をセットで整理することで、より客観的で説得力のある自己理解が可能になります。

書き出した内容は、性格診断の結果と照らし合わせることで、自分の特徴をより深く把握できるでしょう。

自分1人での自己分析に不安がある方は、就活のプロと一緒に自己分析をしてみませんか?あなたらしい長所や強みが見つかり、就活がより楽になりますよ。

②16Personalities(MBTI)を活用した自己理解

世界的に有名な性格診断ツール「16Personalities(MBTI)」は、就活でも人気の高い自己分析手法です。

人の性格を16タイプに分類し、思考の傾向やコミュニケーションスタイル、仕事への向き合い方を明確にしてくれます。

たとえば、「ENTJ型(指揮官タイプ)」はリーダーシップや論理的思考が強みであり、「ISFP型(冒険家タイプ)」は柔軟性や感受性に優れている傾向があります。

診断結果を読む際は「自分の行動と合っている部分」「意外に当てはまらなかった部分」を比較するのがポイントです。

MBTIは無料で受けられるサイトも多く、診断結果を基に志望業界や職種との相性を考えることもできます。自己理解を深めたい学生にとって、非常に有用なツールといえるでしょう。

③Strengthsfinderによる資質分析

「Strengthsfinder(ストレングスファインダー)」は、アメリカのGallup社が開発した自己分析ツールで、人が生まれ持つ「強みの資質」を34の要素から導き出します。

たとえば「戦略性」「調和性」「分析思考」「責任感」などの資質があり、上位に出るほどその人が自然に発揮しやすい傾向を示します。

この診断の特徴は、弱点を克服するよりも「強みを活かす」ことに焦点を当てている点です。就活においても、自分の資質を理解することで「どんな環境で能力を発揮できるか」が明確になります。

結果をもとに、エピソードを整理したり、職種選びの参考にしたりすることで、説得力のある自己PRが作りやすくなるでしょう。

診断は有料ですが、得られるデータの精度は高く、長期的なキャリア形成にも役立ちます。

④モチベーショングラフで過去の傾向を把握

モチベーショングラフは、過去の出来事を振り返りながら自分の感情の変化をグラフ化する手法です。

横軸に時間、縦軸にモチベーションを取り、「嬉しかった出来事」「辛かった経験」などを時系列で整理していきます。この方法の最大のメリットは、自分の行動の原動力や価値観を可視化できる点です。

たとえば、困難を乗り越えた時にモチベーションが上がっているなら「挑戦型」、安定した環境で力を発揮しているなら「堅実型」といった傾向が見えてきます。

性格診断の結果と照らし合わせれば、より具体的な「自分らしさ」を掴むことができます。グラフを作ることで、面接のエピソードにも一貫性が生まれ、説得力のある自己表現ができるようになるでしょう。

⑤BaseMeなどAI診断ツールの活用

最近では、AIを活用した自己分析ツール「BaseMe」「ミイダス」「キャリタス適性診断」なども人気です。

これらは回答データをもとに、自分の強み・弱みや職種適性をAIが分析し、グラフやレポート形式で可視化してくれます。AI診断の利点は、短時間で客観的な結果を得られる点にあります。

とくに、複数のツールを組み合わせると、より多角的に自分を理解できます。また、診断結果を他人にシェアして意見をもらうことで、自己理解をさらに深められるでしょう。

ただし、結果をそのまま鵜呑みにせず、「自分の感覚と照らし合わせて考える」ことが重要です。AIはあくまで分析の補助であり、自分の経験と合わせて考えることで、より正確な自己分析ができます。

⑥自己分析結果をエントリーシートや面接に活かす

性格診断や自己分析の結果は、面接やエントリーシート(ES)で強力な武器になります。

分析結果をもとに「自分はこういう強みを持っており、だからこの仕事に向いている」と具体的に伝えると、説得力が増します。

たとえば、「調整力が強み」と診断されたなら、「グループディスカッションで意見をまとめた経験」などのエピソードと組み合わせると良いでしょう。

逆に、弱みとして出た部分も「克服に向けて努力している」と示すことで、成長意欲をアピールできます。自己分析は一度きりではなく、就活を通じてブラッシュアップしていくものです。

性格診断を参考に、自分らしいキャリアの方向性を見つけていきましょう。

性格診断で落ちる原因とは?

性格診断は「正解のないテスト」と言われますが、回答内容によっては評価を下げてしまうケースもあります。企業は診断結果を通して、応募者の性格の一貫性や企業との相性を見極めています。

ここでは、就活の性格診断で落ちてしまう主な原因を7つに分けて詳しく解説します。

- 回答の矛盾・一貫性の欠如

- 極端な回答・あいまいな回答の多さ

- 企業文化とのミスマッチ

- ネガティブ傾向や協調性の不足

- 時間切れや未回答の発生

- 自己分析不足による回答の不自然さ

- 企業が重視する要素とのずれ

①回答の矛盾・一貫性の欠如

性格診断で最も評価を下げる要因の1つが「回答の矛盾」です。診断では、同じテーマを異なる表現で何度も聞かれる設問があります。

たとえば「チームで働くのが好き」と「自分のペースで作業する方が得意」といった質問がそれにあたります。このとき、考えすぎてバラバラな回答をすると「一貫性がない」と判断されてしまいます。

企業は、応募者が「安定した価値観を持っているか」「誠実に回答しているか」を確認しています。回答を良く見せようとするほど、結果が不自然になりやすいのです。

対策としては、日頃から自分の行動パターンを振り返り、「どんな場面で力を発揮するか」を明確にしておくことが有効です。

自分を偽るのではなく、等身大の姿を一貫して表現することが、信頼性の高い結果につながります。

②極端な回答・あいまいな回答の多さ

極端な回答ばかりを選ぶと「柔軟性がない人」と判断され、逆に「どちらともいえない」を多用すると「主体性が欠ける」と受け取られます。性格診断では、バランスの取れた回答が理想的です。

たとえば、「人と関わるのが好きですか?」という質問に対して、すべてを「あてはまる」で統一してしまうと、社交的すぎる印象を与えることがあります。

反対に、すべて「どちらともいえない」と答えると、自己理解が浅く自信がないと感じられるでしょう。最も大切なのは「自分の実体験に基づいて答えること」です。

過去の行動を思い出し、「どんな場面でどう感じたか」をもとに選択すると、自然とバランスの取れた回答になります。

診断は印象操作の場ではなく、自分の行動傾向を見つめ直す機会として捉えることが大切です。

③企業文化とのミスマッチ

性格診断は、応募者の性格が企業文化やチームの雰囲気と合うかどうかを確認する目的でも行われています。どれだけ能力が高くても、社風に合わなければ長期的に活躍するのは難しいと企業は考えています。

たとえば、スピード感を重視するベンチャー企業では「挑戦」「主体性」といった要素を重視し、安定志向の強い人はマッチしにくい傾向があります。

一方、大企業では「協調性」や「慎重さ」を持つ人が高く評価されることもあります。落ちないためには、応募先の文化を理解しておくことが重要です。

企業理念や社員の働き方に目を通し、自分の価値観と重なる部分を見つけましょう。

診断の際は、意識的に企業に合わせる必要はありませんが、「自分の性格がどのように活かせるか」を意識して回答すると、自然とマッチ度の高い結果が出やすくなります。

④ネガティブ傾向や協調性の不足

性格診断で「悲観的」「攻撃的」「批判的」といった傾向が強く出ると、マイナス評価につながる可能性があります。企業は、職場の雰囲気を大切にし、他者と協力できる人を求める傾向にあります。

そのため、協調性が低いと判断されると「チームワークに支障をきたすのでは」と懸念されやすいのです。ただし、内向的な人や慎重な人が不利というわけではありません。

重要なのは、「他者と円滑に関われる姿勢」を持っているかどうかです。たとえば、「自分の意見を言いつつも、相手の意見を尊重できる」といった回答は、バランスの良い印象を与えます。

回答を考えるときは、ネガティブに見える表現を避け、前向きな言葉に置き換える意識を持ちましょう。誠実で協調的な姿勢が、企業の安心感につながります。

⑤時間切れや未回答の発生

性格診断は、制限時間が設けられています。時間切れや未回答が多いと集中力や責任感の欠如と見なされる可能性があります。

SPIや玉手箱などのWebテストでは、テンポよく回答することが求められます。事前に模擬テストを受けて、質問形式や制限時間の感覚を掴んでおくと安心です。

また、診断中に迷ったときは「最初に思いついた選択肢」を選ぶのがコツです。直感的な回答の方が一貫性が保たれやすく、より自然な結果になります。

回答の途中で焦るとミスが増えやすいため、環境も整えておきましょう。通信環境や時間帯を調整し、集中できる状況で受験することで、落ち着いた回答ができるようになります。

小さな準備の積み重ねが、結果に大きな差を生みます。

⑥自己分析不足による回答の不自然さ

自己分析をしていないまま診断を受けると、質問ごとにブレが生じやすくなります。自分の性格や行動傾向を理解していないと、答えがその場の気分で変わってしまい、一貫性を欠く結果となるのです。

企業は「自分を客観的に理解している人」を高く評価します。自己分析を行うことで、自分の強み・弱み・価値観を整理でき、性格診断の回答もより自然になります。

たとえば、「周囲をまとめるのが得意」と自覚していれば、チームワークに関する質問にも迷わず答えられます。また、診断後に結果を見返して、自分の認識との違いを確認することも効果的です。

ギャップがあれば、それを踏まえて自己理解を深められます。性格診断を自分を知る手段として活用する姿勢が、結果的に良い印象を与えることにつながります。

自分1人での自己分析に不安がある方は、就活のプロと一緒に自己分析をしてみませんか?あなたらしい長所や強みが見つかり、就活がより楽になりますよ。

⑦企業が重視する要素とのずれ

企業ごとに「重視する性格傾向」が異なります。たとえば、営業職では「行動力」や「社交性」、研究職では「分析力」や「集中力」、管理職では「リーダーシップ」や「判断力」が求められます。

性格診断の結果がこうした方向性と大きく離れていると、ミスマッチと判断される可能性があります。

ただし、診断結果が企業の理想像と完全に一致していなくても問題はありません。

重要なのは、自分の性格をどう活かすかを説明できることです。たとえば、「慎重な性格」を「リスクを最小限に抑える力」として伝えれば、プラスの印象に変えられます。

また、企業は「成長意欲」を重視する傾向もあるため、「苦手な部分を改善するために努力している」といった姿勢を見せることも効果的です。

診断結果を否定的に受け取らず、自己理解と成長のきっかけにすることが、就活成功の鍵となるでしょう。

性格診断に関するよくある質問(FAQ)

就活の性格診断に関しては、多くの学生が「どんな違いがあるのか」「結果はどう使われるのか」といった疑問を抱きます。

ここでは、実際によく寄せられる質問をもとに、就活生が気になるポイントをわかりやすく解説します。

- SPI・玉手箱・GABなどの性格診断はどう違う?

- 性格診断の結果は選考にどう活かされる?

- 正直に回答しないとどうなる?

- 回答ミスや未回答は評価に影響する?

- 性格診断の練習は本当に効果がある?

- 性格診断の結果は自己分析や面接にどう活かす?

- 性格診断を再受検したい場合はどうすればいい?

①SPI・玉手箱・GABなどの性格診断はどう違う?

SPI・玉手箱・GABはいずれも代表的な適性検査ですが、出題内容や目的には違いがあります。SPIは「性格検査+能力検査」が組み合わされた形式で、行動傾向や価値観を総合的に判断します。

玉手箱はより短時間での判断力や柔軟性を測定するのが特徴で、外資系や総合商社などで多く導入されています。一方、GABは論理的思考力を重視しており、コンサル業界などで用いられるケースが多いです。

いずれの診断も「どのような人か」を知るためのツールであり、優劣をつけるものではありません。

企業がどのテストを採用しているかを事前に確認し、形式や出題傾向を理解しておくことで、より安心して受験できるでしょう。

②性格診断の結果は選考にどう活かされる?

性格診断の結果は、採用担当者が応募者の人物像を客観的に理解するための指標として使われます。

たとえば、面接の際に「診断結果と面接での印象が一致しているか」を確認し、一貫性を重視して評価するケースが多いです。また、診断結果は入社後の配属先を検討する際にも活用されます。

営業志向か企画志向か、チームプレイヤーか個人プレイヤーかといった傾向を分析することで、より活躍しやすい部署を判断するための参考になります。

つまり、性格診断は「落とすため」ではなく、「活かすため」のツールなのです。嘘をつかず、素直な回答を心がけることで、結果的に自分に合った環境に出会いやすくなります。

③正直に回答しないとどうなる?

性格診断では、正直に回答しないと「一貫性のない結果」と判断されるリスクがあります。

テストには「ライスケール(矛盾チェック)」と呼ばれる仕組みがあり、似たような質問への回答に矛盾があるとスコアが低下します。また、企業は「正直で信頼できる人かどうか」も見ています。

無理に良く見せようとすると、入社後の働き方や評価にギャップが生まれやすくなります。たとえば、実際は慎重なタイプなのに「積極的」と偽ると、配属後にストレスを感じやすくなるかもしれません。

自分を偽るよりも、「ありのままの自分をどう活かすか」を考えて回答することが大切です。

④回答ミスや未回答は評価に影響する?

性格診断における回答ミスや未回答は、直接的な減点につながることは少ないものの、企業によっては「集中力や責任感が欠けている」と判断される場合があります。

特にSPIなどのオンラインテストでは、回答スピードも重要視されるため、最後まで回答を終えられないとマイナス印象を与えかねません。

未回答を防ぐためには、模擬テストで時間感覚をつかんでおくことが効果的です。途中で迷ったときは深く考えすぎず、「最初に浮かんだ選択肢」を選ぶと自然な一貫性が保てます。

性格診断は慎重さよりも「安定した判断」を見るテストなので、スムーズな回答を意識しましょう。

⑤性格診断の練習は本当に効果がある?

性格診断に練習の効果はありますが、「答え方を覚える」というよりも「質問形式に慣れる」ことが目的です。形式を知っておくことで、本番で焦らず落ち着いて回答できるようになります。

また、練習を通して自分の傾向を把握することも重要です。模擬診断や無料ツールを活用して、自分の回答パターンや結果の特徴を確認しておくと、本番で一貫した回答をしやすくなります。

ただし、過度な暗記やパターン練習は逆効果です。大切なのは、自分の価値観を理解したうえで、自然体で回答できる準備をすることです。

⑥性格診断の結果は自己分析や面接にどう活かす?

性格診断の結果は、自己分析の材料として非常に有効です。診断によって自分の強みや課題を客観的に確認でき、それをもとにエントリーシート(ES)や面接でのアピールポイントを整理できます。

たとえば、診断結果に「協調性が高い」と出た場合、「チームで課題解決した経験」を具体的に話すことで説得力が増します。

また、「リーダーシップが高い」と評価された場合は、グループをまとめた経験を語ると自然です。

結果を単なるスコアで終わらせず、自分の性格を「どう仕事に活かせるか」に変換することがポイントです。

自己分析の一環として結果を再確認することで、面接での一貫した自己PRにつながります。

⑦性格診断を再受検したい場合はどうすればいい?

性格診断を再受検したい場合、基本的には企業や受験サイトの指定に従う必要があります。

SPIなどのテストでは、一度受験すると結果が一定期間保持され、同一IDでの再受験が制限されるケースが一般的です。

ただし、別企業が独自のテストを実施している場合は、新たに受け直すことが可能です。また、練習目的であれば、就活情報サイトや無料の性格診断ツールを活用するとよいでしょう。

再受検を通して自己理解が深まれば、面接でもより自信を持って自分を語れるようになります。大切なのは、診断を「やり直す」ことよりも、「活用する」意識を持つことです。

就活の性格診断で自分らしさを最大限に活かそう

就活における性格診断は、企業が求める人物像とのマッチ度や社風との相性を見極める重要なプロセスです。結論から言えば、性格診断で最も大切なのは「自分を偽らず、一貫した回答をすること」です。

性格診断はエントリーシートや面接と同様、自己分析と企業研究の延長線上にあります。自分の強みや価値観が企業の求める人材像とどう重なるかを意識することで、より自然で説得力のある回答ができます。

また、SPIや玉手箱などの形式に慣れるために模擬テストを活用することも効果的です。時間配分や質問傾向を把握しておくことで、焦らずに自分らしい回答を導けます。

最後に、性格診断は合否を決めるためのものではなく、入社後に活躍できる環境を見つけるためのツールです。

自分を深く理解し、その個性を企業選びや自己PRに活かすことが、就職活動を成功へと導く最善の方法でしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。