一般常識問題の数学を徹底対策!出題範囲から必勝の勉強法まで

「一般常識問題の数学って、どんな範囲が出るのだろう?」

就活の筆記試験や採用テストでは、国語や時事問題と並んで数学が頻出します。限られた時間で確実に得点するためには、出題範囲や傾向を理解し、効率的に勉強を進めることが欠かせません。

そこで本記事では、一般常識問題で数学が出題される理由から、頻出の公式、効果的な学習法、さらには実際の問題例までを徹底解説します。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

就活で必須!一般常識問題の数学とは

就活で出題される一般常識問題の数学は、学生の基礎的な学力や論理的思考力を測るために多くの企業が採用しています。

筆記試験やWEBテストなどで登場し、SPIなどの適性検査と並んで重視されることが多いでしょう。数学といっても難解な内容ではなく、中学から高校レベルの基礎的な計算や文章題が中心です。

しかし、準備不足のまま本番に臨むと、意外な落とし穴に気づかずに失点することもあります。早い段階から試験形式や出題範囲を把握し、頻出パターンを意識して演習しておくと自信が持てるでしょう。

さらに、模試や過去問題を活用して時間配分や解答スピードを磨くことも得点アップにつながります。一般常識問題の数学を攻略できれば、就活全体の印象や選考結果にもプラスの影響を与えるはずです。

企業が一般常識問題の数学を出題する理由

就活で多くの企業が一般常識問題の数学を出題するのは、計算力だけを見ているわけではありません。学生の基礎学力や論理的思考力、業務への適性などを総合的に判断する大切な指標です。

さらに、応募者のストレス耐性や集中力を見極めたり、同じ条件で公平に選考したりする目的もあります。ここでは、企業がどのような視点で出題しているかを具体的に解説しています。

- 学生の基礎学力を確認するため

- 論理的思考力や計算力を評価するため

- 職種適性や業務遂行力を判断するため

- ストレス耐性や集中力を把握するため

- 多くの応募者を公平に選考するため

①学生の基礎学力を確認するため

企業が、一般常識問題の数学を出題する主な理由の1つが、応募者の基礎学力を把握するためです。中学や高校レベルの問題を解かせることで、社会人として必要な計算力や数的処理力があるかを確認しています。

本番で基本的な計算ができないと、仕事での数値管理や資料作成にも影響が出かねません。早めに頻出問題を演習し、基礎力を固めておくと応用問題にも対応しやすくなり、得点アップにもつながるでしょう。

②論理的思考力や計算力を評価するため

企業は一般常識問題の数学から論理的思考力と計算力を評価するのです。考える力を問う形式が多く、限られた時間で正確に答えを導く力や、複雑な条件を整理する力を試せます。

企業はこうした力を通して、入社後の課題解決力や資料分析力を予測しているのです。論理的思考や計算力を高めるには、過去問題や模試を使って制限時間内に解く練習を重ねることが有効でしょう。

これにより本番での緊張を和らげ、安定した得点が取れるはずです。

③職種適性や業務遂行力を判断するため

企業は、職種に応じて求める能力が異なるため、一般常識問題の数学を使って適性を測っています。営業職であれば数字管理、企画職であれば分析力など、業務に直結する力が必要です。

このテストは、応募者がその職種に求められる能力を備えているかを確認する手段になります。

職種適性を高めるには、志望する業界や職種の傾向を調べ、その分野でよく出る問題を重点的に学ぶことが効果的でしょう。準備を整えることで、自信を持って選考に臨めます。

④ストレス耐性や集中力を把握するため

一般常識問題の数学は、制限時間が設定されていることが多く、そのプレッシャーの中で正しく問題を解く力が試されます。企業は、ここから応募者のストレス耐性や集中力を見極めています。

本番では緊張しやすいので、模試や過去問題を繰り返し練習して慣れておくことが重要です。短時間で解く練習を重ねると、思考の柔軟性や集中力が鍛えられ、本番でのパフォーマンスが上がるでしょう。

こうした習慣が、面接やグループディスカッションにも好影響を与えます。

⑤多くの応募者を公平に選考するため

最後に、企業が一般常識問題の数学を出題する理由として、公平性の確保があります。多くの応募者がいる中で、同じ条件のテストを実施することは、客観的な基準を持つことにつながるでしょう。

学歴や経歴だけでなく、テストの点数という共通の尺度を持つことで、より公正な評価が可能です。応募者にとっても、条件がそろった試験であれば実力を発揮しやすいでしょう。

公平な選考で評価されるためにも、事前に準備し、自分の力を示せるよう整えておくことが大切です。

一般常識問題の数学の出題範囲と難易度

就活で出題される一般常識問題の数学は、どの企業も同じ内容とは限りません。企業や業界ごとに重視する力が異なるため、出題範囲や難易度、試験形式もさまざまです。

中学や高校レベルの基礎数学が中心とはいえ、準備不足では時間内に解き切れないこともあるでしょう。ここでは、出題範囲や難易度の特徴、試験のパターンを具体的に解説します。

- 企業や業界ごとに異なる出題範囲の傾向

- 難易度は中学・高校レベルの基礎数学程度

- 問題数・制限時間・形式など出題パターンの目安

①企業や業界ごとに異なる出題範囲の傾向

一般常識問題の数学は、企業や業界の特徴によって重点が変わります。

たとえば、金融系企業では、計算力や統計、確率などの基礎を重視し、メーカーでは数量計算や比率問題、さらには原価や工程管理に関連する分野を多く出す傾向が見られるでしょう。

コンサルティング業界では、限られた時間内で論理的思考と計算力を、同時に試す問題が中心になる場合もあります。

このため、志望する業界や企業の試験傾向を早めに調べ、過去の出題例や模試を参考にしながら、頻出する分野を優先的に学ぶことが重要です。

あらかじめ対策をしておくことで、必要なスキルを効率よく伸ばし、他の受験者に差をつけやすくなるでしょう。

②難易度は中学・高校レベルの基礎数学程度

一般常識問題の数学は、中学から高校レベルの基礎的な問題が中心です。

複雑な公式や高度な計算を必要とすることは少なく、四則演算、割合、比率、簡単な確率や方程式など、基礎を理解していれば十分対応できます。

ただし、制限時間が設定されていることが多いため、問題自体が簡単でも焦ってミスをする可能性が高まることもあるでしょう。

特に、就活の試験では短時間で大量の問題を処理する力が求められるため、スピードを意識した練習が欠かせません。

模試や過去問題を使って実践的に解く練習を重ねることで、正確性とスピードの両立を実現でき、試験本番でも安心して取り組めるでしょう。

③問題数・制限時間・形式など出題パターンの目安

企業によって問題数や制限時間、形式は異なりますが、多くの場合、短時間で多くの問題を解くことが求められます。

選択式が中心であるケースも多いですが、文章題や計算過程を問う記述式の問題が出ることもあるのです。

また、制限時間内でいかに正確に問題を処理できるかを試す構成になっていることが多く、練習不足だと時間配分に苦労しやすいでしょう。

本番に近い環境で時間を測りながら練習することで、緊張感や制限時間に慣れ、安定して解けるようになります。

試験形式を事前に把握し、それに合わせて戦略的に対策を立てることで、持っている実力を最大限に発揮しやすくなるでしょう。

一般常識問題の数学で押さえるべき基本公式

就活で出題される一般常識問題の数学では、公式をしっかり押さえておくことが得点アップへの近道です。基礎公式から頻出分野まで理解しておくと、限られた時間内でも安定して解答できるでしょう。

ここでは、覚えておくべき基本公式や活用法を紹介します。

- 一般常識問題の数学で覚えておくべき基礎公式

- SPIなど他の適性検査と共通する重要公式

- 計算スピードを上げるために役立つ便利な公式

- 割合・比率・損益算など頻出分野で必須となる公式

- 平面図形・数量・単位変換など図形・計算系の基本公式

①一般常識問題の数学で覚えておくべき基礎公式

一般常識問題の数学では、四則演算や分数、小数、割合といった基礎的な計算公式を確実に身につけることが重要です。

これらは、文章題や応用問題にも直結し、正確さとスピードの両方を高めるための土台になります。特に、簡単な計算を素早く行える力は、試験全体の時間配分を左右する要素になるでしょう。

基本を軽視すると、難易度の低い問題でも失点につながる可能性が高まります。日頃から練習を重ねて手を動かし、短時間で正確に使えるようにしておくことで、自信を持って本番に臨めるようになるでしょう。

②SPIなど他の適性検査と共通する重要公式

SPIなどの適性検査と一般常識問題の数学には、共通する公式が多くあり、特に、速度・距離・時間の計算、割合や損益算、仕事算などは頻出分野になります。

共通公式を押さえておけば複数の試験で同じ知識を活用できるため効率的です。

また、SPI用問題集やWEBテスト模試を活用して練習することで、実戦感覚を養うと同時に弱点の把握にもつながります。

さらに、異なる試験形式で同じ公式を使ってみることで理解が深まり、思考の柔軟性も高まるでしょう。共通点を意識して学習することは、短期間で成果を出すための重要なポイントです。

③計算スピードを上げるために役立つ便利な公式

時間制限のある試験では、正確さと同時にスピードが求められます。暗算を補助する近似値の使い方や、計算を簡単にする工夫を取り入れることで得点効率が上がるでしょう。

たとえば、分配法則や逆数、倍数・約数の活用などは、素早く計算するうえで非常に有効です。こうしたテクニックは慣れが大切で、普段から練習しておくことで試験本番でも迷わず使えるようになります。

また、途中計算の工夫や筆算の省略方法を習得しておくと、時間の短縮と正答率の向上につながるでしょう。こうした準備は、本番での焦りを防ぐ大きな武器になります。

④割合・比率・損益算など頻出分野で必須となる公式

一般常識問題の数学では、割合や比率、損益算といった日常業務に近いテーマが頻出です。これらの公式は、文章題やグラフ問題で応用されることが多く、単純な暗記にとどまらず応用力が試される場合もあるでしょう。

特に、損益算や比率計算は、数値の置き換えや比例式の構築といった基礎力を活かして解くことが求められます。

問題に合わせて式を立てる練習を繰り返し、考え方の流れを身につけておくと対応力が上がるでしょう。就活直前には頻出分野の演習を徹底して行い、自信を強固なものにしてください。

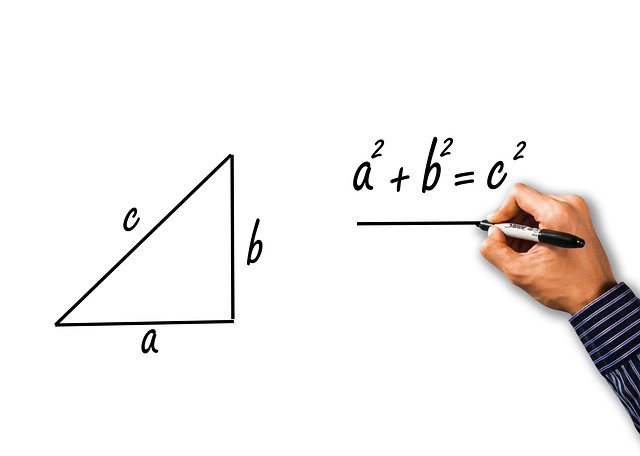

⑤平面図形・数量・単位変換など図形・計算系の基本公式

平面図形や数量、単位変換などの公式は難しく感じますが、覚えてしまえば安定した得点源になります。面積・体積・角度などの基本公式は頻繁に登場し、計算過程の正確さや論理性を問われることもあるでしょう。

また、単位変換は計算ミスをしやすいポイントなので、早めに練習して慣れておくことが重要です。

たとえば、メートルからセンチ、リットルからミリリットルなど単位の換算は素早くできるように訓練しておくとよいでしょう。

図形系の問題は、視覚的に理解する練習を積むことで、計算スピードの向上とミスの減少が同時に期待できます。こうした基礎力を固めることで、どんな問題にも柔軟に対応できる力が身につくはずです。

効率的に学習する!一般常識問題の数学の勉強法

一般常識問題の数学は、限られた時間で多くの問題を解くため、効率的な学習が欠かせません。

やみくもに勉強するのではなく、自分の弱点を把握し、重点的に対策することが短期間での得点力向上につながるでしょう。ここでは、実力を底上げするための具体的な勉強法を紹介します。

- 模試を活用して現状の実力を把握する勉強法

- 苦手分野を繰り返し学習して克服する勉強法

- 時間を意識して練習問題を解く勉強法

- 参考書やWEB教材を活用する勉強法

①模試を活用して現状の実力を把握する勉強法

まず、自分の現在地を知ることが、効率的な学習の第一歩です。模試やWEBテストを受けることで、自分の得意・不得意が明確になり、重点的に学ぶべき分野がはっきり見えてきます。

実際の試験形式に近い模試を活用すると、時間配分や問題の傾向をつかみやすくなり、本番での緊張感にも慣れることができるでしょう。

さらに、模試の結果を詳細に分析して、自分が苦手なパターンを把握することが、次の学習計画に直結します。このサイクルを繰り返すことで、短期間でも効率よく実力を高められるようになるでしょう。

②苦手分野を繰り返し学習して克服する勉強法

苦手分野をそのままにしておくと、全体の得点力が伸びにくくなります。苦手分野を繰り返し練習し、確実に得点源に変えることが重要です。

同じ問題を何度も解くことで理解が深まり、自然と解答スピードも上がっていくでしょう。さらに、解答の手順を声に出して説明するなど、自分なりのアウトプットを加えると定着率がより高まります。

弱点を克服する過程で自信がつき、本番でも落ち着いて取り組めるようになるため、モチベーション維持にもつながるでしょう。

③時間を意識して練習問題を解く勉強法

一般常識問題の数学は、限られた時間内に多くの問題を解く力が必要になります。そのため、普段の練習から制限時間を設定し、時間配分を意識して解くことが非常に効果的です。

時計やタイマーを使って練習するだけでも緊張感が生まれ、本番に近い感覚で取り組めるでしょう。こうした習慣を重ねることで、自分に必要な時間配分が感覚的に身につき、焦りを感じにくくなります。

結果として、正確さを保ちながらスピードを上げられるようになり、安定した得点が可能になるでしょう。

④参考書やWEB教材を活用する勉強法

良質な参考書やWEB教材を使うことで、効率的な学習が実現できます。特に、頻出問題や模試形式の問題集が収録されている教材は、短期間で力をつけるのに最適です。

無料で使えるオンライン模試や動画解説を活用すると、学習コストを抑えながら理解を深められるでしょう。

また、複数の教材を組み合わせて学習することで、問題のバリエーションに慣れ、応用力も向上します。こうした多角的なアプローチは、限られた時間で得点力を最大化するうえで非常に有効です。

高得点を狙う!一般常識問題の数学を攻略するコツ

一般常識問題の数学で高得点を取るには、やみくもに勉強するのではなく、ポイントを絞った対策が大切です。

頻出分野を優先し、公式やパターンを暗記しつつ、計算ミスを防ぐ習慣をつけることが得点力アップのカギになるでしょう。ここでは、その具体的なコツを解説します。

- 頻出分野を優先的に学習して得点源にする

- 重要な公式やパターンを暗記して得点力を高める

- 計算ミスを防ぐための見直し習慣を身につける

- 本番を想定した環境で練習して集中力を鍛える

①頻出分野を優先的に学習して得点源にする

限られた時間で効率的に得点を伸ばすには、頻出分野に絞った学習が最も効果的です。過去問題や模試の結果を振り返り、出題頻度が高いテーマや自分が苦手なジャンルを把握しましょう。

そのうえで、得点につながりやすい分野から順番に対策を進めることが重要です。全ての分野を網羅しようとすると時間が足りず、力が分散してしまう危険があります。

まずは、確実に点を取れる範囲を固め、その後に周辺分野へ広げる戦略を取ると、短期間でも成果を実感しやすくなるでしょう。

②重要な公式やパターンを暗記して得点力を高める

一般常識問題の数学は、基本公式やパターンを覚えることで、解答スピードが大幅に向上します。割合・比率・損益算や旅人算など、出題頻度が高いテーマは特に重点的に暗記しましょう。

ただし、単なる暗記にとどまらず、実際に問題を解く中で使い方を身につけることが大切です。練習の際に計算過程を整理し、自分なりの言葉で説明できるようになると、理解度が一層深まります。

繰り返し演習を重ねることで、短時間でも正確に解ける状態に仕上がり、本番での安心感にもつながるでしょう。

③計算ミスを防ぐための見直し習慣を身につける

どれだけ理解していても、計算ミスをすると得点にはつながりません。試験時間の最後に、数分でも見直しの時間を設ける習慣をつけると、単純なミスを減らせます。

特に、単位や符号、条件の読み違いは注意が必要です。練習段階から見直しをセットにしておくと、本番でも自然に確認できるようになり、安定した得点を取りやすくなるでしょう。

さらに、見直しのポイントを自分なりに決めておくと、効率よく間違いを発見できます。この小さな習慣の積み重ねが、最終的に大きな得点差を生むのです。

④本番を想定した環境で練習して集中力を鍛える

本番と同じ条件で練習することは、集中力と耐久力を高めるうえで非常に有効です。模試やWEBテストなど時間制限のある形式で演習を行うと、緊張感に慣れやすくなり、本番でも落ち着いて取り組めます。

さらに、静かな環境で取り組む、スマホを遠ざけるなど、集中しやすい環境を自分で整えることも重要です。こうした訓練を習慣にすることで、焦りにくくなり、安定して実力を発揮できるでしょう。

結果として、時間内に解き切るスピードと正確さが同時に身につき、得点力アップにつながります。

一般常識問題の数学によく出る問題例と解答

実際、一般常識問題の数学がどのように出題されるのか、気になる人も多いですよね。

ここでは、就活のWEBテストや筆記試験で頻出する15の分野から例題を作成しました。実際の試験形式に慣れる練習として、活用してください。

- 確率

- 割引

- 損益算

- 旅人算

- 濃度

- 組合せ

- 命題

- 鶴亀算

- 数量

- 平面図形

- 整数

- 単位変換

- 方程式

- 比例

- 応用計算(複合問題)

①確率

ここでは、確率の問題を紹介します。試験でもっとも頻出するのが確率問題です。基本の「場合の数」と「確率の計算式」に慣れておくことが重要になるでしょう。

| <問題> 30個中、当たりが9個あるくじを2回引いたとき、2回とも当たる確率はいくらか(引いたくじは戻さない)。 A. 9/100 B. 3/29 C. 3/38 D. 9/29 <答え> C |

<解説>

1回目9/30、2回目8/29。よって (9/30)×(8/29)=72/870=約0.0827。最も近いのが3/38。

②割引

ここでは、割引の問題を紹介します。割引の問題は、実生活にも直結する計算力を問われます。定価からの割引率やポイント計算など条件を整理しましょう。

| <問題> 定価1,500円の商品を20%引きで販売した。さらにポイントで100円値引きした場合の販売価格はいくらか。 A. 1,000円 B. 1,050円 C. 1,100円 D. 1,200円 <答え> C |

<解説>

1,500円×0.8=1,200円、さらに100円引きで1,100円。計算の順序を意識して間違いを防ぐことが重要です。

③損益算

ここでは、損益算の問題を紹介します。仕入れ値と販売価格の関係を理解することがポイントです。利益や損失を逆算する練習を重ねると、素早く解けます。

| <問題> 仕入れ値900円の商品を定価の30%引きで販売したところ、90円の利益が出た。定価販売した場合の利益はいくらか。 A. 450円 B. 500円 C. 514円 D. 550円 <答え> C |

<解説>

定価×0.7=990円→定価=1,414円(近似)。定価販売時の利益=1,414−900=514円。

④旅人算

ここでは、旅人算の問題を紹介します。速度と距離の関係を使って時間を求める、典型的な問題です。向かい合う場合や同方向など、状況を整理して計算します。

| <問題> Aは毎分70m、Bは毎分50mで歩く。2人が600m離れた位置から向かい合って歩いたとき、何分後に出会うか。 A. 4分 B. 5分 C. 6分 D. 7分 <答え> B |

<解説>

合計速度=70+50=120m/分。時間=600/120=5分。速度の足し引きを確認してください。

⑤濃度

ここでは、濃度計算の問題を紹介します。濃度計算は、混ぜる前後の「成分の量」に注目して計算するのがコツです。式を立てると、混乱を防げます。

| <問題> 15%の食塩水200mlと5%の食塩水300mlを混ぜたときの濃度はいくらか。 A. 9% B. 8% C. 10% D. 12% <答え> A |

<解説>

塩の量=200×0.15+300×0.05=30+15=45g。全体量500ml。45/500=9%。したがって、混ぜた後の食塩水は9%の濃度になります。

⑥組合せ

ここでは、組合せ問題を紹介します。組合せの問題は「全体」から「除く」考え方が重要です。少なくとも〜など条件付きの計算に慣れておきましょう。

| <問題> 男性4人・女性3人のグループから代表2人を選ぶとき、少なくとも1人は女性である場合の選び方は何通りか。 A. 10通り B. 12通り C. 13通り D. 15通り <答え> D |

<解説>

総組合せ=7C2=21通り。男性のみ=4C2=6通り。少なくとも女性1人=21−6=15通り。

⑦命題

ここでは、命題問題を紹介しています。命題問題では、与えられた条件から真か偽かを判断します。反例がないか考える癖をつけると、確実に解けるようになるでしょう。

| <問題> 「もしxが3の倍数なら、x²も3の倍数である」という命題は真か偽か。 A. 真 B. 偽 <答え> A |

<解説>

3の倍数の2乗は、必ず3の倍数になるのでこの命題は真です。

⑧鶴亀算

ここでは、鶴亀算の問題を紹介します。鶴亀算は、連立方程式の基礎練習として有効です。条件を整理し、式を立てて解きましょう。

| <問題> 鶴と亀が合計20匹いて、足の数が56本。鶴と亀の数はそれぞれ何匹か。 A. 鶴12匹、亀8匹 B. 鶴10匹、亀10匹 C. 鶴8匹、亀12匹 D. 鶴14匹、亀6匹 <答え> A |

<解説>

X+Y=20、2X+4Y=56→解くとX=12、Y=8。したがって、鶴は12匹・亀は8匹になります。

⑨数量

ここでは、数量問題を紹介します。数量問題では、与えられた条件を連立方程式に置き換える練習が重要です。数値の関係を、正確に把握しましょう。

| <問題> りんごとみかんを合わせて40個買ったところ、合計3,000円になった。りんご1個はみかん1個より30円安い。りんごとみかんの単価はそれぞれいくらか。 A. りんご1個=70円、みかん1個=100円 B. りんご1個=60円、みかん1個=90円 C. りんご1個=80円、みかん1個=110円 D. りんご1個=75円、みかん1個=105円 <答え> B |

<解説>

みかんをy円、りんごをx円とすると、x=y−30。

りんごをa個、みかんをb個とすると、a+b=40。

代金はx×a+y×b=3,000。

ここから、x=y−30を代入し、未知数を一つにして解くと、みかん1個が90円、りんご1個が60円という答えが導けます(例:りんご20個・みかん20個で合計3,000円になるパターンなど)。

⑩平面図形

ここでは、平面図形の問題を紹介します。図形問題は、公式の暗記と図を書く習慣がカギです。正方形や円など、基本形から理解しましょう。

| <問題> 一辺8cmの正方形の対角線の長さはいくらか(√2=1.414)。 A. 11.3cm B. 12.0cm C. 10.5cm D. 8.5cm <答え> A |

<解説>

対角線=一辺×√2=8×1.414=11.312cm。したがって、対角線の長さは約11.3cmとなります。

⑪整数

ここでは、整数問題を紹介します。整数問題は、余りや倍数の性質を使うことがポイントです。modの考え方に慣れておくと、本番で有利です。

| <問題> ある整数を4で割ると余りが3、7で割ると余りが2になる。この整数の最小の正の値はいくらか。 A. 17 B. 23 C. 31 D. 45 <答え> C |

<解説>

x≡3 (mod4)、x≡2 (mod7)。最小の正の整数は31となります。

⑫単位変換

ここでは、単位変換の問題を紹介します。距離や時間、速度の換算を確実にしておきましょう。

| <問題> 時速72kmで走る自動車の秒速は何mか。 A. 18m/s B. 20m/s C. 22m/s D. 25m/s <答え> B |

<解説>

時速72km=72,000m/時=72,000/3,600秒=20m/s。単位換算を確実にしておきましょう。

⑬方程式

ここでは、方程式の問題を紹介します。方程式は、基本計算力の確認として必ず出題されます。変数の扱いに慣れておくと、一発で解けるようになるでしょう。

| <問題> xについて解け。 3x−7=11 A. x=6 B. x=5 C. x=7 D. x=8 <答え> A |

<解説>

3x−7=11→3x=18→x=6。基本的な一次方程式は落とせません。

⑭比例

ここでは、比例の問題を紹介します。比例問題では、定数kを見つけることが最初のステップです。公式を使って計算を進めましょう。

| <問題> xが4のときyが10なら、xが10のときのyはいくらか(yはxに比例するとする)。 A. 25 B. 30 C. 35 D. 40 <答え> A |

<解説>

y=kx→10=4k→k=2.5、x=10のときy=25。

⑮応用計算(複合問題)

ここでは、複合問題を紹介します。複数の計算を組み合わせた問題では、条件整理が成否を分けます。落ち着いて順序立てて解きましょう。

| <問題> Aは1個300円の商品を5個、Bは1個500円の商品を3個購入した。AとBが支払った総額の平均単価はいくらか。 A. 350円 B. 375円 C. 400円 D. 420円 <答え> B |

<解説>

Aの合計=300×5=1,500円、Bの合計=500×3=1,500円、合計3,000円。個数合計=8個、平均=3,000/8=375円。

就活で一般常識問題の数学を突破するための追加対策

ここでは、数学以外の分野や企業別の傾向、学習バランスやスケジュール管理など、就活で一般常識問題の数学を突破するための追加対策を紹介します。

数学だけでなく幅広く備えることで、総合的な得点力が身につくでしょう。

- 国語・英語・時事問題など他分野の一般常識も対策する

- 企業や業界ごとの出題傾向を把握して対策を立てる

- 総合得点を上げるためにバランスよく学習する

- 短時間で効率的に対策するための学習スケジュールを組む

①国語・英語・時事問題など他分野の一般常識も対策する

一般常識試験は複数分野で構成されることが多く、数学だけに偏ると総合得点が伸びません。

国語では語彙力や文章理解、英語では基本文法や読解、時事問題では最近のニュースや経済・社会の動向を押さえるとよいでしょう。

各分野をバランスよく学ぶことで、試験全体に強くなり、本番でも安定した得点が期待できます。特に苦手分野を早めに見つけ、重点的に対策を進めることが効率化のカギになります。

②企業や業界ごとの出題傾向を把握して対策を立てる

企業や業界によって一般常識問題の内容や難易度が異なるため、志望先の傾向を分析することが欠かせません。過去問題集や模試、口コミサイトなどを活用し、よく出る問題や形式を事前に確認してください。

たとえばメーカーでは計算系、金融では数的処理系が多い傾向など、特徴をつかむと対策が効率的になります。出題傾向を理解しておくと、学習計画に無駄がなくなり、より短期間で成果を出しやすくなるでしょう。

③総合得点を上げるためにバランスよく学習する

試験では一部の科目だけ高得点でも、総合点が足りなければ通過が難しくなります。そのため、得意分野で得点を伸ばしつつ、苦手分野も一定レベルまで底上げしておくことが効果的です。

1日の学習時間を複数科目に分ける、週ごとに科目の重点を変えるなど、自分に合ったペース配分を決めてください。

全体を見渡して計画的に進めることで、バランスの取れた得点力が身につき、安心して本番に臨めます。

④短時間で効率的に対策するための学習スケジュールを組む

就活期は面接やエントリーシート作成などやることが多く、勉強時間の確保が難しいこともあります。そのため、隙間時間を活用したり、学習時間を細かく区切ったりする方法が有効です。

1日30分×2回など短い時間を積み重ねるだけでも、十分な効果が期待できます。さらに、優先度の高い分野から順に取り組むことで効率が上がり、限られた時間でも得点力を伸ばせるでしょう。

計画的なスケジュール管理が自信につながります。

一般常識問題の数学に関するよくある質問と回答

ここでは、就活で多くの学生が悩む「一般常識問題の数学」に関するよくある質問とその答えを紹介します。

問題集選びから勉強時間の目安、WEBテストや模試を受けるコツまで、実践的なヒントを押さえておくと安心でしょう。

- 問題集はどのように選べばいい?

- 本番前にどのくらいの勉強時間が必要?

- WEBテストや模試を受ける際のポイントは?

①問題集はどのように選べばいい?

志望業界や企業の出題傾向に合わせた問題集を選ぶことが、非常に重要です。過去問題と形式やレベルが近いものや、基礎から応用へ段階的に進める構成のものを使うと、無理なく理解を深められます。

また、解説が丁寧で計算手順や解法の流れが明確に示されている問題集を選ぶと、勉強効率が大幅に上がるでしょう。

さらに、時間制限付きの模擬テスト形式を併用すれば、本番に近い環境で練習でき、焦りを軽減しやすくなります。複数の問題集を比較し、自分に合った1冊を決めると学習の軸が安定するはずです。

②本番前にどのくらいの勉強時間が必要?

個人差はありますが、1日30分から1時間を目安に2〜3か月継続するだけでも、着実な効果が期待できます。

短期間で一気に詰め込むより、毎日少しずつ学ぶ方が知識の定着が早く、計算スピードや解法パターンも自然と身につくでしょう。

また、週ごとにテーマを設定して計画的に進めると、より効率的に弱点を補強できます。

定期的に模擬テストやWEBテストを取り入れて自分の進捗をチェックし、学習計画を微調整することで、自信を持って試験に臨めるでしょう。

③WEBテストや模試を受ける際のポイントは?

本番と同じ環境や時間設定で練習することが、非常に大切です。時計を使って、制限時間を意識しながら解く習慣をつけると、自然に時間配分の感覚が身につきます。

問題を解いた後は必ず復習し、間違えた理由や計算の癖を分析して次に活かしてください。また、静かな場所や実際の試験に近い条件で練習を繰り返すことで、緊張感に慣れ本番でも実力を発揮しやすくなります。

模試やWEBテストの回数を増やすと、自分の弱点を客観的に把握でき、得点アップにつなげられるでしょう。

就活で差をつける一般常識問題の数学対策の総括

一般常識問題の数学は、就活におけるWEBテストや筆記試験で多くの企業が採用している重要な選考要素です。

なぜ出題されるのかを理解し、出題範囲や難易度、基本公式や頻出分野を押さえることで効率的な対策が可能になります。

さらに、模試やWEB教材を活用し、苦手分野を繰り返し学ぶことで得点力が安定するでしょう。加えて、実践的な問題例や他分野の学習とのバランスを意識することで総合得点が向上します。

これらの取り組みを通じて一般常識問題の数学の攻略法を身につければ、自信を持って本番に臨めるはずです。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。