視能訓練士の年収はいくら?仕事内容・資格・将来性まで徹底解説

視能訓練士は、眼科医とともに患者の視機能を支える国家資格職です。視力検査や斜視・弱視の訓練、ロービジョンケアなど、幅広い医療分野で活躍できる専門職として注目を集めています。

そこで本記事では、仕事内容や平均年収、キャリアアップで年収を上げる方法、将来性までをわかりやすく解説します。これから視能訓練士を目指す方や、すでに働いていて収入アップを考えている方はぜひ参考にしてください。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

視能訓練士とは?

視能訓練士は、視覚に関する検査や訓練を専門に行う国家資格職です。眼科医のもとで、視機能の評価や治療の補助を担当し、子どもから高齢者まで幅広い患者の「見える」を支えます。

ここでは、視能訓練士の役割、職場環境、そして求められる能力について解説しています。

- 視能訓練士の役割

- 視能訓練士が活躍する職場・勤務先の種類

- 視能訓練士に求められる能力

①視能訓練士の役割

視能訓練士の主な役割は、患者の視力や視野、両眼視機能などを検査し、異常がある場合にその改善を支援することです。

特に、子どもの弱視や斜視、成人のロービジョンといった視機能障害に対して、専門的な訓練やリハビリを行います。

眼科医が診断や治療方針を決定する際に、必要なデータを正確に測定することが求められ、医療チームの中でも高い専門性を持つ存在です。

また、患者に検査の目的や結果、今後の見通しを丁寧に説明し、不安を和らげるコミュニケーション能力も不可欠でしょう。

さらに、検査結果を分析し、視機能の改善に向けた提案を行うことも視能訓練士の大切な役割です。

②視能訓練士が活躍する職場・勤務先の種類

視能訓練士は、主に眼科クリニックや総合病院などの医療機関で活躍しています。

近年では、大学病院での研究補助、福祉施設や特別支援学校での視覚支援、企業での視覚関連機器の研究・開発に携わるケースも見られます。

眼科クリニックでは、地域医療を支える役割を担い、患者とじっくり関わりながら一人ひとりに合ったサポートが可能です。

一方で、総合病院では最先端の医療機器を用いて幅広い症例に対応し、チーム医療の一員として高度な知識を活かせるでしょう。また、勤務先によって勤務時間や待遇、キャリアアップの方向性も異なります。

自分のライフステージや価値観に合った環境を選ぶことで、視能訓練士として長く安心して働けるでしょう。

③視能訓練士に求められる能力

視能訓練士に求められるのは、正確な検査を行うための観察力と分析力です。わずかな視機能の変化を見逃さず、データを客観的に判断できる力が重要になります。

さらに、患者が安心して検査を受けられるようにするためのコミュニケーション能力も欠かせません。

特に、子どもや高齢者など、年齢層によって対応が異なる患者には、柔軟な言葉づかいや表情、気配りが必要です。

また、医療機器や検査技術は日々進化しており、新しい知識を吸収し続ける学習意欲も大切になります。

これらのスキルをバランスよく身につけることで、視能訓練士は医療チームの中で信頼され、患者の「見える喜び」を支える専門職として活躍し続けることができるでしょう。

視能訓練士の仕事内容

視能訓練士は、視覚に関する検査や訓練を専門的に行う医療従事者です。患者の「見える」を支えるため、医師の指示のもとで多様な業務に携わります。

ここでは、主な仕事内容として6つの業務内容を紹介しましょう。

- 視機能検査

- 斜視・弱視の訓練と視能矯正

- 集団健診

- ロービジョンケア

- 眼科手術前後の検査・サポート業務

- 患者への検査説明・指導

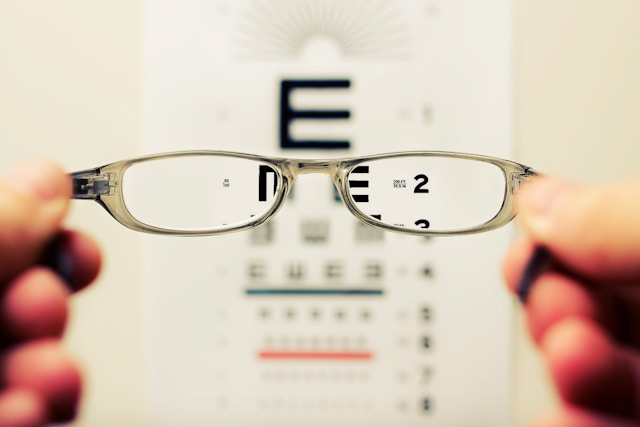

①視機能検査

視能訓練士の中心的な仕事は、視力・視野・屈折・眼圧などを正確に測定する視機能検査です。患者の訴えや症状をもとに適切な検査を選択し、医師が診断を下すための基礎データを提供します。

検査には多くの種類があり、対象も小児から高齢者まで幅広いため、相手の年齢や理解度に合わせた柔軟な対応力が欠かせません。

また、検査結果は治療方針の決定や経過観察に直結するため、ミスのない慎重な作業が求められます。

加えて、初めて検査を受ける患者の不安を和らげるため、穏やかな声かけや丁寧な説明を行うことも大切です。こうした技術力と人間性の両立こそが、質の高い医療を支えるカギとなります。

正確なデータ提供と安心感のある対応が、視能訓練士の信頼を支える基盤といえるでしょう。

②斜視・弱視の訓練と視能矯正

視能訓練士は、斜視や弱視といった視機能の異常を改善するための訓練にも深く関わります。医師の診断をもとに、眼の動きを整える訓練や、アイパッチを用いた片眼視力の向上などを実施しています。

こうした訓練は特に子どもに多く見られ、視覚発達の重要な時期に適切な処置を行うことが将来の視力に大きく影響します。

さらに、訓練の進行状況を細かく観察し、効果を見ながら方法を調整していく柔軟さも必要です。

子どもが飽きないよう工夫したり、保護者と連携して家庭でも続けられるよう指導したりと、長期的なサポートが欠かせません。

わずかな変化を見逃さず、根気強く寄り添う姿勢が信頼を生み、患者や家族に安心を与える存在となります。

③集団健診

学校や地域で行われる集団健診も、視能訓練士の重要な業務のひとつです。特に、小学校や幼稚園などでは、弱視や視力低下を早期に発見するためのスクリーニング検査を行っています。

異常が見つかった場合には、保護者や学校関係者へ報告し、医療機関の受診を促します。集団健診は限られた時間で多くの子どもを検査する必要があり、正確さとスピードの両立が不可欠です。

また、子どもが怖がらずに検査を受けられるよう、明るい声かけや優しい対応も求められます。健診を通じて地域全体の眼の健康を守ることは、社会的にも大きな意義があるでしょう。

視能訓練士は、医療の現場だけでなく公衆衛生活動を支える存在としても、欠かせない役割を担っているのです。

④ロービジョンケア

ロービジョンケアとは、病気や加齢により視力や視野が著しく低下した人に対して、残された視機能を最大限に活かす支援を行うことです。

視能訓練士は、拡大鏡や遮光眼鏡などの補助具を選定し、その使い方を指導します。また、室内照明の調整や文字の見やすい配置など、生活環境の工夫を提案することもあるでしょう。

視力が回復しなくても、自立した生活ができるよう支援するのが目的であり、患者の心理的ケアも非常に重要です。

見えにくさによる不安や孤立感に寄り添い、前向きに生活できるよう励ます姿勢が求められます。

技術だけでなく「人を支える力」が問われる分野であり、視能訓練士の温かい対応が患者の生活の質を大きく変えるでしょう。

⑤眼科手術前後の検査・サポート業務

視能訓練士は、白内障・緑内障・網膜疾患などの手術前後に行う、検査やサポート業務にも携わります。

手術前には、角膜の厚みや眼球の形状、視力・眼圧などを詳細に測定し、医師が最適な手術計画を立てるための情報を提供しています。

手術後には、視力の回復状況を確認したり、生活上の注意点を丁寧に説明したりする役割を担います。

また、手術に対して不安を抱える患者に寄り添い、安心して治療を受けられるようサポートすることも大切です。

医師や看護師と密に連携しながら、治療全体の流れをスムーズに進めるための調整役を果たします。正確な検査技術ときめ細かな対応力が求められる、責任の大きい業務です。

⑥患者への検査説明・指導

視能訓練士は、検査の目的や内容を患者にわかりやすく伝える役割も担っています。初めて検査を受ける患者が不安を感じないよう、専門用語を避けて丁寧に説明し、安心して検査に臨めるよう導きます。

また、検査結果をもとに、日常生活で気をつけるべきポイントを指導することもあるでしょう。

たとえば、長時間のスマートフォン使用を避ける工夫や、正しい姿勢・照明環境の改善などを具体的にアドバイスします。

患者が自分の目の状態を理解し、治療に積極的に取り組めるようサポートすることが大切です。こうした説明や指導を丁寧に行うことで、信頼関係が築かれ、治療効果の向上にもつながります。

技術だけでなく、伝える力と共感力を兼ね備えた視能訓練士こそ、真の専門職といえるでしょう。

視能訓練士の平均年収

視能訓練士の平均年収は、勤務先や地域、経験によって大きく異なります。

ここでは、厚生労働省の統計データをもとに、視能訓練士の収入をさまざまな角度からわかりやすく紹介します。将来の働き方を考えるうえでの参考にしてください。

- 最新統計データで見る平均年収

- 平均月収・時給換算ベースの目安

- 年齢・経験年数別で見る年収推移

- 地域別・都道府県別で見る年収の違い

- 雇用形態別で見る年収比較

①最新統計データで見る平均年収

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、視能訓練士の全国平均年収は約444.2万円です。医療系国家資格の中でも、安定した水準といえるでしょう。

手当や賞与を含めると年間を通して一定の収入が見込めるため、長期的に安定した働き方ができます。

大学病院や大規模な医療機関では給与がやや高く、専門性を活かすことでさらに収入を伸ばすことも可能です。また、視能訓練士は国家資格職であり、景気の影響を受けにくい点も魅力でしょう。

安定性と社会的信頼の高さが両立した職業といえます。

②平均月収・時給換算ベースの目安

視能訓練士の平均月収は約24.6万円、時給に換算するとおよそ2,257円です。初任給は20万円前後からスタートする場合が多く、経験を重ねることで昇給が見込めます。

夜勤がほとんどなく、勤務時間も規則的なため、収入面と生活のバランスを取りやすい職種といえるでしょう。ボーナスは年2回支給されるケースが多く、総支給額を含めると安定した年収が期待できます。

また、医療機関によっては資格手当や勤続手当が加算される場合もあり、経験に応じた報酬制度が整っています。収入面だけでなく、長期的なキャリア形成の観点でも魅力的な職業です。

③年齢・経験年数別で見る年収推移

視能訓練士の平均年齢は35.5歳で、経験に応じて年収も上昇していきます。20代では年収300万円台前半が多く、30代で400万円前後、40代以降になると450万円を超えるケースもあります。

経験を積み重ねることで責任ある業務を任され、主任や管理職になると500万円以上の年収を得ることも可能です。

さらに、大学病院や研究機関でのキャリアを重ねると、より高い給与水準に達することもあります。

資格取得後も研修や学会を通してスキルを磨くことで、将来的な昇給や役職登用のチャンスが広がるはずです。努力が確実に報われやすい職業といえるでしょう。

④地域別・都道府県別で見る年収の違い

視能訓練士の年収は、地域によっても差があります。都市部では医療機関が多く、平均年収は400万円台後半と高めの傾向です。

地方では350万円前後が目安ですが、生活コストが低いため実質的な生活水準は大きく変わりません。

また、都市部では最新の医療機器を扱う機会が多く、スキルアップにつながりやすい一方で、競争も激しい傾向にあります。地方では患者との距離が近く、地域医療に貢献できるやりがいがあるでしょう。

さらに、公的医療機関や大学病院など、勤務先によっても収入に差が出るため、就職・転職の際には「地域+職場の特徴」を総合的に考えることが重要です。

⑤雇用形態別で見る年収比較

視能訓練士の就業者のうち、正社員は全体の約94.5%を占めています。正社員の平均年収はおよそ440万円前後で、安定した収入を得やすい働き方です。

契約社員やパート勤務の場合は、時給制で1,500円~2,000円が一般的でしょう。家庭や育児と両立しやすく、短時間勤務が選べる点がメリットといえます。一方で、賞与や昇給の面では正社員が優位です。

近年は、女性の働きやすさを重視した職場や、柔軟な勤務制度を導入する医療機関も増えています。自分のライフステージに合わせて働き方を選べる点も、視能訓練士という職業の魅力のひとつです。

視能訓練士になるには

視能訓練士として働くには、国家資格の取得が必要です。

ここでは、資格取得の流れや学ぶべき内容、試験の概要、そして就職後のキャリアパスまでを解説します。進路を検討している方は、どのようなステップを踏むのかを理解しておきましょう。

- 視能訓練士の国家資格が必要

- 視能訓練士養成校・大学で必要な学習内容

- 視能訓練士国家試験の受験資格

- 視能訓練士国家試験の合格率と難易度

- 資格取得後の就職先とキャリアのスタート

①視能訓練士の国家資格が必要

視能訓練士になるためには、国家資格を取得しなければなりません。資格は「視能訓練士法」に基づき、厚生労働大臣が認可した養成課程を修了後、国家試験に合格することで得られます。

資格がないと検査や訓練の業務に従事できないため、まずは受験資格を得ることが第一歩です。

試験内容は専門性が高いですが、養成校では基礎から応用まで体系的に学べるため、真剣に取り組めば十分に合格を目指せるでしょう。

②視能訓練士養成校・大学で必要な学習内容

養成課程では、視覚や眼科の専門知識を中心に幅広く学びます。主な科目には視覚生理学、眼科学、視能矯正学、検査法などがあります。実習も多く、実際の医療現場で検査や訓練を経験する機会があります。

これらを通して、知識だけでなく実践的なスキルを身につけることができます。また、患者との接し方や説明力も重要な要素であり、コミュニケーション能力の育成も重視されます。

医療人としての姿勢を養う、貴重な期間といえるでしょう。

③視能訓練士国家試験の受験資格

国家試験の受験資格を得るには、厚生労働大臣指定の養成施設で学ぶ必要があります。主な進路は2つあり、高校卒業後に3年制の専門学校・短大に進学する方法と、大学卒業後に1年制の専攻科で学ぶ方法です。

どちらのルートも卒業時に受験資格が与えられます。進路選びでは、通学期間や学費、実習環境などを比較して自分に合う学校を選ぶことが大切です。

資料請求や学校見学を通して、雰囲気や設備を確認しておくと安心です。

④視能訓練士国家試験の合格率と難易度

視能訓練士国家試験の合格率は、毎年90%前後と高水準です。2024年度のデータでは合格率が約92.4%、受験者数は全国で約800人でした。

出題内容は視覚機能や臨床検査に関する専門知識が中心で、実践的な理解も問われます。決して簡単ではありませんが、養成課程で学んだ内容をしっかり復習すれば十分に合格できるでしょう。

特に、過去問題を繰り返し解き、出題傾向をつかむことが効果的です。焦らず計画的に学習を進めてください。

⑤資格取得後の就職先とキャリアのスタート

資格を取得すると、眼科クリニックや総合病院、大学病院など幅広い医療機関で働けます。近年は、リハビリ施設や特別支援学校で視機能サポートを行うケースも増えています。

初任給の目安は20万円前後で、経験を積むと昇給や管理職への昇進も可能です。働きながらスキルを磨くことで、より専門性の高い業務を担当できるようになります。

安定した職業でありながら、患者の生活に寄り添うやりがいも感じられる仕事でしょう。

視能訓練士の魅力・やりがい

視能訓練士は、患者の視力回復を支える医療専門職です。ここでは、その魅力ややりがいを紹介します。人の「見える力」を守る仕事であり、やりがいと安定性の両方を持つ職業といえるでしょう。

- 患者の「見える」を支える社会的意義の大きさ

- 子どもの視力回復や成長をサポートできる喜び

- 専門性を活かして長く働ける安定感

- ライフワークバランスを取りやすい働き方

- チーム医療の一員として医師や看護師と連携できる充実感

①患者の「見える」を支える社会的意義の大きさ

視能訓練士は、患者の「見える力」を取り戻すサポートを行う職業です。視覚は、生活のあらゆる場面で欠かせない機能であり、その改善に関わることは大きな社会的意義があります。

検査や訓練を通して患者の生活の質を高め、笑顔や感謝の言葉をもらえる瞬間には強い達成感を得られるでしょう。

さらに、子どもから高齢者まで幅広い世代の「見る力」を支援することで、人生そのものの豊かさに寄与できる点も大きな魅力です。

社会の中で、誰かの暮らしを支える誇りを持ち、自身の技術が直接人の役に立つことを実感できる職業といえます。

②子どもの視力回復や成長をサポートできる喜び

視能訓練士の仕事の中でも、特にやりがいを感じるのが子どものサポートです。弱視や斜視の訓練を通じて、成長とともに視力が改善していく様子を間近で見守れます。

子どもが「見えるようになった!」と笑顔を見せてくれる瞬間には、努力が報われる喜びを感じるでしょう。

また、治療の過程では保護者との信頼関係を築きながら、家庭でのサポート方法を伝えることも大切な役割です。

時には、訓練に集中できない子どもを励ましながら、粘り強く支える場面もありますが、その一つひとつの積み重ねが確かな成長につながります。

未来を担う子どもたちの視力と可能性を広げる、やりがいに満ちた仕事です。

③専門性を活かして長く働ける安定感

視能訓練士は、国家資格を持つ医療専門職であり、社会的信用が高く安定した働き方ができます。高齢化の進行や眼疾患の増加により、眼科医療の需要は今後も高まると予測されています。

さらに、大学病院や総合病院だけでなく、クリニックやリハビリ施設、教育現場など、活躍の場が広がっているのも特徴です。

専門的なスキルを磨き続けることで、主任や教育担当、管理職などキャリアの幅も広がります。また、出産や育児を経ても復職しやすく、短時間勤務や週休制度を取り入れる職場も増えています。

安定性に加え、人生のステージに合わせて、柔軟に働ける点が多くの視能訓練士に支持されています。

④ライフワークバランスを取りやすい働き方

視能訓練士は、医療職の中でも比較的規則的な勤務が多い仕事です。夜勤がなく、残業も少ないため、家庭やプライベートの時間を確保しやすい環境といえるでしょう。

特に、眼科クリニック勤務では日勤中心で働けるため、生活リズムを整えやすいのが特徴です。子育てや介護と両立しながら働くこともでき、ライフステージに合わせた柔軟な働き方が可能になります。

また、医療現場の中では、精神的な負担が比較的少ない職種でもあり、心身の健康を保ちながら長く続けられる点も魅力です。

ワークライフバランスを重視しながら専門職としてキャリアを築ける、理想的な環境といえるでしょう。

⑤チーム医療の一員として医師や看護師と連携できる充実感

視能訓練士は、医師や看護師、視力検査スタッフなどと連携しながら患者の治療を支えます。検査結果を共有し、治療方針の決定をサポートするなど、チーム医療の中で重要な役割を担います。

自身の仕事がチーム全体の成果に直結するため、責任感と充実感を同時に味わえるのが特徴です。また、他職種との関わりを通じて幅広い知識を吸収でき、医療人としての成長にもつながります。

時には、意見交換を重ねながら最適な治療を模索することもあり、協働の中で得られる学びは大きいです。チームの一員として患者の「見える未来」を支える誇りが、この仕事のやりがいをさらに深めています。

視能訓練士が年収を上げる方法

視能訓練士として働く中で、努力次第で年収を上げることは十分可能です。

ここでは、スキルアップや勤務先の選び方など、キャリア形成の中で意識したいポイントを紹介します。長期的に収入を伸ばすには、計画的な行動が大切です。

- 専門スキルや知識を深める

- 管理職・主任などの役職に就く

- 勤務形態を工夫する

- 病院規模や診療科に注目して転職する

①専門スキルや知識を深める

年収アップの第一歩は、専門性の向上です。視能訓練士は、眼科医療における検査や訓練のスペシャリストであり、より専門的な分野に精通することで評価が高まります。

たとえば、斜視・弱視やロービジョンケア、視覚発達の支援など特定領域の知識を深めると、患者対応の幅が広がり信頼を得やすくなるでしょう。また、学会や研修への参加もスキルアップの手段です。

新しい医療機器や検査技術を積極的に学び、現場に還元する姿勢は上司や医師からの評価にもつながります。

さらに、資格取得後も継続的に知識を更新し続けることで、専門家としての信頼性が高まり、昇給や転職時の年収交渉にも有利に働くでしょう。

②管理職・主任などの役職に就く

病院やクリニックでは、一定の経験を積んだ視能訓練士が、主任や管理職に昇進することがあります。これらの役職に就くと、基本給の上昇や役職手当の支給により年収が上がるケースが多いです。

後輩の指導やチームの調整といった責任ある業務を担う分、リーダーシップやマネジメント能力も求められます。

さらに、病院全体の業務効率化やスタッフ育成に貢献することで、組織からの信頼も厚くなるでしょう。

こうした経験は、キャリアのステップアップにもつながり、将来的に教育担当や管理者としてより高いポジションを目指す道も開かれます。

長期的なキャリア形成を意識し、組織の中で信頼される立場を築くことが収入面でも、大きな強みになるでしょう。

③勤務形態を工夫する

働き方を工夫することでも、収入を増やすことが可能です。常勤だけでなく、非常勤やパートで複数の職場を掛け持ちすることで、総収入を増やす方法もあります。

特に、検査スキルが高い視能訓練士は、短時間勤務でも高時給で働けるケースが多く、効率的に収入を得られるでしょう。

また、休日出勤や繁忙期のシフト調整で手当を得られる職場もあり、勤務時間の工夫が収入増加につながります。

さらに、近年はフリーランス的な働き方を選ぶ人もおり、健診センターや企業の検診業務など、さまざまな場で専門技術を提供するケースも見られます。

自分のスキルとライフスタイルに合った働き方を見極めることが、年収アップへの近道です。

④病院規模や診療科に注目して転職する

勤務先の規模や診療内容によって、年収水準は大きく異なります。

一般的に、大学病院や総合病院などの大規模医療機関は給与が高めで、研究や高度医療に関われる機会も多く、専門性を高めながら収入も安定させやすい環境です。

一方、個人クリニックはアットホームで働きやすい反面、給与はやや控えめな傾向がありますが、経験を積むことで院内の中心的な役割を担える場合もあります。

また、小児眼科やロービジョン外来など、需要の高い分野を扱う職場では経験者が優遇されることが多く、年収アップのチャンスが広がるでしょう。

転職を考える際は、給与だけでなく、勤務内容・労働条件・キャリア成長の可能性を総合的に比較し、自分の強みを活かせる環境を選ぶことが重要です。

視能訓練士の将来性とキャリア展望

視能訓練士は、これからの社会でますます必要とされる医療専門職です。ここでは、高齢化や医療技術の発展、働き方の多様化といった観点から、将来性やキャリアの広がりについて解説します。

- 高齢化の進展と眼科医療の需要増加

- 医療機器の高度化と専門性の向上

- 勤務先の多様化と働き方の選択肢

①高齢化の進展と眼科医療の需要増加

日本では高齢化が急速に進み、視覚に関する疾患を抱える高齢者が年々増加中です。白内障や緑内障、加齢黄斑変性などの治療や検査の機会が増えることで、視能訓練士の役割はますます重要になっています。

視機能の維持や、回復は高齢者の自立した生活を支えるカギであり、リハビリや生活支援の面でも活躍の場が広がっているのが現状です。

また、地域医療や在宅医療の分野でも、視能訓練士が出向いて支援するケースが増えており、社会的な必要性が高まっています。

こうした背景から、視能訓練士は今後も安定した需要が見込まれ、長期的に安心して働ける職業といえるでしょう。

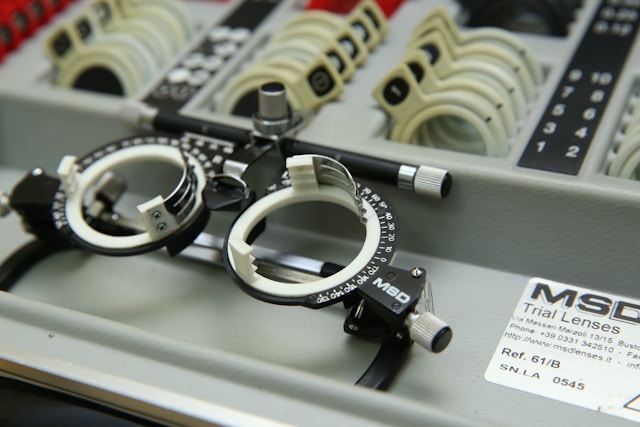

②医療機器の高度化と専門性の向上

医療機器の進化により、眼科検査の精度とスピードは飛躍的に向上しています。

OCT(光干渉断層計)やAI解析システムなどの最新技術が導入され、視能訓練士はこれらの機器を正確に操作し、データを医師に提供する役割を担います。

単なる検査補助ではなく、診断の一端を担う専門職としての立場が強化されているのです。そのため、機器操作だけでなく、データの意味を理解し、異常を早期に発見する観察眼も求められます。

さらに、学会やセミナーで最新技術を学び続けることで、自身の市場価値を高められるでしょう。

今後は、AIやデジタル医療の進展により、視能訓練士が担う領域はさらに拡大し、より高度な専門職としての地位を確立していくと考えられます。

③勤務先の多様化と働き方の選択肢

視能訓練士が活躍する場は、病院やクリニックだけにとどまりません。大学病院、リハビリ施設、研究機関、企業の開発部門、さらには特別支援学校や福祉施設など、多様な分野に広がっています。

こうした環境では、臨床だけでなく教育・研究・指導など、さまざまなキャリアパスを描けます。また、働き方改革の影響で、非常勤やパート勤務、在宅検査支援など柔軟な働き方も増えています。

子育てや介護をしながら無理なく働ける環境が整っているため、ライフステージに合わせたキャリア設計が可能です。

今後は、地域連携やチーム医療の中で専門性を発揮する機会も増え、視能訓練士はより多様で魅力的な働き方を選べる職業へと進化していくでしょう。

「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。

視能訓練士という職業の将来と年収の展望

視能訓練士は、視覚機能の回復や維持を支える重要な医療専門職です。国家資格を取得してからは、病院やクリニック、福祉施設など幅広い現場で活躍できます。

平均年収は、おおよそ400万円前後ですが、経験や勤務先の規模、地域によって大きく変動します。専門スキルを磨いたり、管理職に就いたりすることで収入アップも期待できるでしょう。

さらに、高齢化の進展や医療機器の進化により、今後も需要は増加すると見込まれます。働き方の選択肢も多く、安定したキャリアを築ける点が魅力です。

やりがいを感じながら、将来性のある仕事に就きたい方にとって、視能訓練士は非常に有望な選択肢といえます。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。