【例文8選】介護業界の志望動機の書き方|思いつかない時の対策も紹介

この記事では、介護業界の志望動機の書き方を解説しています。

志望動機の書き方だけでなく、介護業界の職種・仕事内容・職場の違いや施設・職種別の例文も紹介しています。内容を理解して好印象な志望動機を目指しましょう。

受かる志望動機の必須アイテム

- 1志望動機作成ツール

- 最短3分で、AIが受かる志望動機を自動で作成します。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、選考通過率が高い志望動機が完成します。

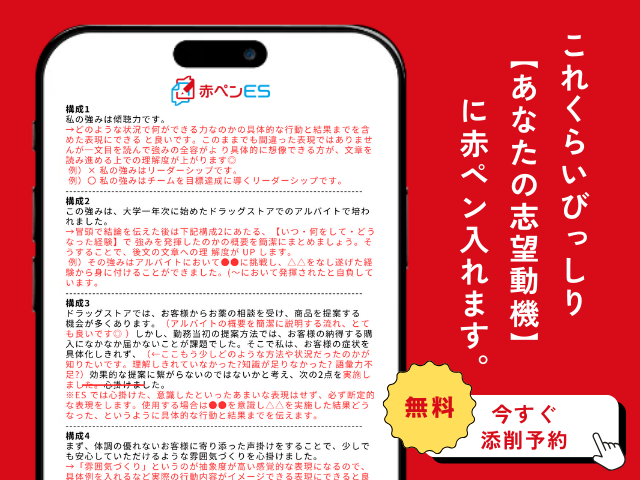

- 3赤ペンESで志望動機をプロ添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がる志望動機になります。

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る介護業界の業務内容を詳しく把握して志望動機に繋げよう

介護業界を志望する際には、具体的な業務内容を理解しておくことが重要です。仕事内容を把握することで、自分の適性や志望理由を具体的に表現しやすくなるでしょう。

介護の現場では、身体的なサポートや生活全般の援助に加え、ご利用者との会話やご家族との連携も日常的に行います。

単なる作業ではなく、相手の気持ちをくみ取り、信頼関係を築く姿勢が求められます。

そのため、志望動機を書く際には「人と関わることが好き」「相手の立場で考えられる」といった特性を具体的に示すと説得力が増すはずです。

また、施設ごとに提供するサービスや理念は異なります。応募先の特徴や価値観を確認し、それに共感した理由を明記すると、より納得感のある内容に仕上がります。

業務内容を理解した上で志望動機を練ることが、他の応募者との差別化にもつながるでしょう。

志望理由を明確にするには、自己分析が欠かせません。以下の記事では、自己分析のやり方や自己分析ノートの活用した効率的な方法まで説明していますよ。「なぜ志望するのか?」を言語化するのに役立ててくださいね。

「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。

プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつける志望動機を作ろう

「志望動機に自信がない……」「これで本当に熱意が伝わる?」など、就活において志望動機の悩みは尽きないものですよね。

そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたの志望動機の強みも弱みもまるごと分かりますよ。

さらに、本記事の後半では実際に、介護業界を志望する際の志望動機を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

介護業界のビジネスモデルとは?

介護業界には、入所型施設(特別養護老人ホームや有料老人ホームなど)、通所型施設(デイサービス)、訪問介護(ホームヘルプサービス)といった複数のサービス形態があります。

それぞれの形態には異なる運営体制が求められ、必要となる人員配置や設備、サービス提供時間なども大きく異なります。

たとえば、入所型では24時間体制のスタッフ配置が必要ですが、訪問介護では移動時間の管理や効率的なルート設計が利益率に影響を与える要素となります。

これらのサービス形態ごとに、費用構造も変化します。施設型では人件費に加え、設備維持費や光熱費などの固定費が重くのしかかります。

一方、訪問型では移動コストやスタッフの拘束時間が課題となり、収益性確保のためには業務の標準化やシフト設計の工夫が不可欠です。

このように、どの形態においても効率的な運営と質の高いサービス提供を両立させる仕組みづくりが、事業成功の鍵となります。その根幹を支えているのが、介護保険制度です。

介護サービスの大半はこの制度に基づき提供されており、利用者の自己負担は原則1~3割に抑えられ、残りの費用は国や自治体からの介護報酬として事業者に支払われます。

つまり、事業者の収益源の多くは公的資金であり、自由な価格設定やサービス拡大が難しいという特徴を持っています。

これにより、安定的に運営できるという強みがある反面、報酬単価の変更や制度改定が経営に大きな影響を及ぼすというリスクも抱えています。

介護業界のビジネスモデルは、価格競争ではなく、制度に基づいた運営が前提です。したがって、ビジネスとしての自由度は限定される一方で、持続的なニーズと社会貢献性の高さが魅力です。

就職を検討する際には、こうした制度的背景と各サービス形態の特徴を理解したうえで、自身のキャリアビジョンと照らし合わせることが重要です。

志望動機に説得力を持たせるためにも、業界の構造的な特性を踏まえた視点を持つようにしましょう。

介護業界について理解を深めたい、情報を整理したい…と思っている方には、以下の記事がおすすめです。業界研究のやり方や業界研究ノートを活用した整理の方法を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

介護業界の職場の種類

介護業界には多様な職場があり、それぞれに求められる役割や働き方が異なります。自分に合った職場を見極めるには、基本的な違いを理解しておくことが大切です。

- 入所型施設

- 通所型施設

- 訪問介護

- 相談支援

① 入所型施設

入所型施設は、利用者が生活の場として長期間滞在しながら介護を受ける場所です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などが該当します。

食事・入浴・排泄など日常の介助が中心で、生活全般を支えることが主な業務です。スタッフは利用者と長時間をともにするため、信頼関係を築きやすく、やりがいを感じやすい環境といえるでしょう。

ただし、夜勤がある場合も多く、生活リズムや体力面に不安がある方には負担がかかるかもしれません。チームで協力しながら働く現場であるため、仲間との連携を大切にしたい人には向いています。

② 通所型施設

通所型施設は、日帰りで介護サービスを提供する施設で、デイサービスやデイケアが代表的です。利用者は日中のみ施設に通い、入浴・食事・機能訓練・レクリエーションなどの支援を受けます。

スタッフは、利用者の送迎や日中の活動をサポートしながら、笑顔を引き出す関わりが求められます。

家庭での生活を継続できるよう支えることが目的であるため、介護度の軽い利用者と接する機会も多くあります。

勤務時間が安定している点も特長で、私生活との両立を重視したい方には魅力的な職場といえるでしょう。

③ 訪問介護

訪問介護は、利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供する仕事です。身体介助や生活援助など、利用者の生活を支える役割を担います。

1対1の関係で支援を行うため、信頼関係が非常に重要です。担当者は一人で業務に当たることが多く、判断力や責任感も求められます。訪問先の環境や利用者の状態に応じて、柔軟に対応する力が欠かせません。

また、移動時間や天候など外的要因の影響も考慮する必要があります。自立支援を重視し、利用者の尊厳を大切にしたい方に適した職種です。

④ 相談支援

相談支援は、利用者や家族に対してサービス利用の計画を立てたり、関係機関との調整を行ったりする業務です。主にケアマネジャーや相談支援専門員が担います。

直接介護を行うわけではありませんが、制度の知識や調整力、傾聴力が求められる専門職です。

利用者一人ひとりの状況に応じた支援計画を作成することが求められるため、丁寧な対話と多職種との連携が不可欠です。

裏方として利用者の生活を支えることにやりがいを感じる方には、非常に適した役割でしょう。

これまで介護業界における4つの職場を見てきましたが、「自分に合った職場はどれだろう」と悩む方は、こちらの記事を参考にしてみましょう。自己分析から企業比較まで、やり方をステップごとに詳しく解説していますよ。

介護業界の市場動向

日本では高齢化が急速に進行しており、それに伴って介護サービスの需要も拡大しています。今後も安定した成長が見込まれるこの業界は、就職先として注目されています。

ここでは、介護業界の現状と今後の展望について解説します。

- 高齢化社会における介護業界の需要の高まり

- 慢性的な人手不足と今後の採用ニーズ

- 介護業界における国の政策と支援体制

① 高齢化社会における介護業界の需要の高まり

日本では総人口に占める高齢者の割合が年々増加しており、2025年には30%に達すると見込まれています。

このような社会構造の変化により、要介護者の数が増え、介護サービス全般の需要も急激に高まっています。

施設介護や訪問介護といったサービス形態の多様化も進んでおり、今後もその傾向は続くでしょう。こうした背景から、介護業界は将来的に安定した職場として期待されています。

高齢者を支える仕事にやりがいを感じる人にとっては、長く安心して働ける分野といえるかもしれません。

就職活動をする上で、安定や将来性を重要視している人は少なくないでしょう。この記事では、介護業界のほかにも、今後ますます需要が増える仕事を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

② 慢性的な人手不足と今後の採用ニーズ

介護業界は長年にわたり人材不足が深刻な課題となっており、その傾向は今後も続くと予測されています。業務の負担が大きいことや労働環境の厳しさが一因であり、離職率も比較的高い傾向にあります。

一方で、国や各事業者による処遇改善の取り組みが進み、職場環境の改善も図られています。

こうした状況から、新卒者にとっては採用の機会が広がっており、未経験でも挑戦しやすい業界といえるでしょう。

③ 介護業界における国の政策と支援体制

政府は介護分野に対し、さまざまな支援策を講じています。たとえば、介護職員の処遇改善加算や外国人材の受け入れ制度の整備が進められています。

また、ICTや介護ロボットの導入に関する助成制度も拡充されており、現場の負担軽減やサービスの質向上が期待されています。

これらの政策により、業界全体の環境は着実に変わりつつあります。

介護業界は技術革新の波を受けながら進化する分野であり、今後も多くの人材を必要とする重要な領域といえるでしょう。

介護業界の職種

介護業界には、支援内容や業務範囲によってさまざまな職種があります。

それぞれが連携しながら利用者の生活を支えており、役割ごとの違いを理解することで、自分に合ったキャリアの選択がしやすくなります。

- 介護福祉士

- ケアマネジャー

- 生活相談員

- 介護補助員

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

① 介護福祉士

介護福祉士は、現場での身体介助を中心に行う国家資格を持つ専門職です。高齢者や障がい者の食事・入浴・排せつなどを支援しながら、精神面のケアや家族との調整まで幅広く対応します。

観察力や柔軟な対応力が求められ、生活の質向上に貢献する存在といえるでしょう。資格を取得するには実務経験が必要ですが、そのぶん待遇やキャリアの選択肢も広がります。

② ケアマネジャー

ケアマネジャーは、介護サービスを利用する方のために最適なケアプランを作成・調整する役割を担います。

介護職や医療職、家族など多様な関係者と連携しながら、生活を支える支援体制を整えることが主な仕事です。

国家資格の取得には実務経験が必須で、判断力や対人調整力が問われる場面も多くなります。責任の重い職種ですが、そのぶんやりがいも大きいでしょう。

ケアマネージャーのスキル・キャリアアップについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。ケアマネージャーの働き方や年収、キャリアアップの方法について詳しく説明しています。

③ 生活相談員

生活相談員は、介護施設の窓口として、利用者や家族の相談対応や契約手続きを行います。施設内外との調整を通じて、安心して利用できる環境づくりに貢献します。

社会福祉士や精神保健福祉士などの資格が活かせる職種で、利用者に寄り添う姿勢が重視されます。就職活動では、傾聴力や柔軟な対応力があることを具体的に伝えるとよいでしょう。

④ 介護補助員

介護補助員は、資格がなくても働ける職種で、食事の配膳や清掃、備品管理などを担います。身体介護を直接行うことは少ないため、未経験からでも始めやすい点が特徴です。

業務を通じて現場への理解を深めながら、将来的に資格取得を目指す人も多くいます。まずは介護の世界に触れてみたいという方にとって、第一歩となるポジションです。

介護職の仕事内容

介護職の仕事は、高齢者や障がいのある方の生活を支える大切な役割です。

利用者の状態や希望に応じて幅広い支援が求められるため、仕事内容をしっかりと理解することが、適性や志望動機を考えるうえでの第一歩になります。

- 生活援助

- 身体介護

- レクリエーション活動

① 生活援助

生活援助とは、利用者が自宅で自立した生活を続けられるよう、日常生活を支える業務です。掃除や洗濯、調理、買い物など、家庭内の家事を中心に支援を行います。

とくに要介護度が低い方にとっては、こうした支援が生活の質に直結するため、丁寧な対応が求められます。

単なる作業ではなく、利用者の気持ちに寄り添いながら支える姿勢が信頼関係を築く鍵となるでしょう。

② 身体介護

身体介護は、利用者の体に直接触れて行う支援であり、専門的な知識や技術が必要です。食事、入浴、排せつ、移動などが主な内容で、介護保険制度のもとでは中心的な役割を担っています。

利用者の体調や気分に注意を払いながら、安心して介助を受けられるような心配りも大切です。安全で負担の少ない介助ができるよう、日々の観察や声かけにも配慮してください。

③ レクリエーション活動

レクリエーション活動は、利用者の心と体を元気にするために行う取り組みです。体操や歌、季節ごとの行事や工作など、楽しみながら参加できる内容を用意します。

活動を通じて利用者の交流が生まれ、認知症予防や孤立の防止にもつながるため、単なる余暇ではなく重要なケアの一環といえるでしょう。参加しやすい雰囲気を作る工夫が求められます。

これらを踏まえて「業務内容に適性があるか知りたい」という人は、まず自分の強みを見つけるのもおすすめ。以下の記事では、自分の強みが分からない人向けに、強みを見つける方法を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

介護業界で求められる人物像とは

介護業界では、専門的な知識やスキルだけでなく、人柄や姿勢が非常に重視されます。人と接する仕事であるため、思いやりや協調性、観察力などが求められます。

以下のような資質を持つ人は、現場で活躍しやすく、長く働き続けるうえでも有利でしょう。

- 人と関わるのが好き

- 思いやりを持って接することができる

- 周囲の変化に気づく力がある

- 辛抱強く対応できる

- 体力に自信がある

- 学び続ける姿勢がある

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

① 人と関わるのが好き

介護の仕事では、常に人と接しながら業務を行います。利用者との会話やスタッフ同士の連携が欠かせないため、人と関わることに喜びを感じる人に向いています。

たとえば、利用者の笑顔にやりがいを見いだせる人は、信頼関係を築く力が自然と備わっているでしょう。単に人付き合いが得意というだけでなく、相手の気持ちに寄り添って対話できるかどうかが大切です。

業務の効率よりも丁寧な対応が求められる現場では、人との関わりが好きなことが大きな強みになります。

② 思いやりを持って接することができる

介護現場では、相手の立場に立って行動する姿勢が欠かせません。思いやりは言葉遣いや表情、行動の細かい部分に表れます。

たとえば、歩行が不安定な方を焦らせずに見守る態度や、ささいな体調の変化に気づいて声をかける対応は、信頼を生む行動です。

思いやりのある接し方が安心感につながり、利用者の生活の質を高めることにも寄与します。日常的に他人の気持ちを想像して行動できる人は、この業界で強く求められる存在でしょう。

③ 周囲の変化に気づく力がある

介護の現場では、利用者や環境のわずかな変化に気づく観察力が重要です。

たとえば、いつもと様子が違う利用者の表情や動作から体調不良を早期に察知できれば、大きな事故を未然に防ぐことが可能になります。

こうした気づきは、利用者の安全を守るだけでなく、チーム内でのスムーズな連携にもつながります。普段から人の様子や空気の変化に敏感な人は、介護の現場で頼られる存在になるはずです。

④ 辛抱強く対応できる

介護の仕事は、計画通りに進まないことがよくあります。食事や入浴に時間がかかることもあれば、利用者の気分によって対応を変える必要もあります。

そうした場面で焦らず、利用者のペースに合わせて行動できる辛抱強さが求められます。長く同じ方と向き合い続けるには、感情をコントロールし、安定した対応を保つ力が必要です。

すぐに苛立たず冷静に対応できる人ほど、介護の現場で信頼を集めやすいでしょう。

⑤ 体力に自信がある

介護業務は体を使う作業が多く、一定の体力が必要です。立ち仕事や中腰での作業、利用者の移動を手助けする場面など、身体的な負荷がかかることは日常的にあります。

とくに夜勤や早番といった不規則な勤務体系がある職場では、生活リズムに柔軟に対応できる体力も重要です。

日ごろから運動の習慣がある人や体を動かすことに抵抗がない人は、現場に早くなじみやすいでしょう。

⑥ 学び続ける姿勢がある

介護の現場は、制度の改正や技術の進化に合わせて常に変化しています。認知症ケアや感染症対策など、最新の知識を学び続ける姿勢が大切です。

たとえば、研修に積極的に参加したり、実務のなかで気づきを得て改善を試みるなど、学ぶ意欲のある人ほどスキルが向上しやすくなります。

自ら成長しようとする姿勢は、周囲からの信頼や評価にもつながりやすいでしょう。

自己分析をさらに深めることで、自分でも気づいていなかった強みを発見できる場合もあります。ジョハリの窓という方法を使った自己分析をこちらの記事で詳しく解説しているため、気になる人は読んでみてくださいね。

介護業界で働く前に知っておきたい3つの注意点

介護業界に進む前には、仕事内容や職場環境の特徴を把握しておくことが大切です。特に給与面や勤務時間、緊急時の対応について理解を深めておくことで、入職後のギャップを減らせるでしょう。

- 給与水準は他業種と比べて低め

- 夜勤や土日勤務の可能性がある

- 緊急時の対応が求められることもある

① 給与水準は他業種と比べて低め

介護職の給与は、同世代の他職種と比べて低い水準であることが一般的です。その背景には、介護報酬制度によって収益に上限があるという業界構造があります。

ただし、資格手当や夜勤手当、処遇改善加算などにより、一定の収入補助が受けられる仕組みも整いつつあります。

こうした制度を理解したうえで、やりがいや社会的な意義に価値を感じられる方にとっては、意欲的に取り組める仕事といえるでしょう。

② 夜勤や土日勤務の可能性がある

多くの介護施設は24時間体制でサービスを提供しているため、夜勤や土日勤務が必要となるケースがあります。

この勤務形態によって生活リズムが不規則になりやすく、体調管理やプライベートとの両立に課題を感じることもあるでしょう。

ただし、夜勤手当や休日手当などによって収入が上乗せされることもあります。勤務シフトや休日の取り方は施設によって異なるため、就職活動の段階で詳細を確認しておくことが大切です。

これらの勤務形態は企業によって全く異なります。まずは志望する企業を徹底的に調べることが大切です。

③ 緊急時の対応が求められることもある

介護現場では、突然の体調不良や転倒など、緊急事態が発生する可能性があります。その際には、迅速かつ冷静な判断が求められるため、責任感と対応力が必要とされます。

特に夜間や少人数体制の時間帯には、一人で判断・行動する場面も出てくるでしょう。

初めは不安に感じるかもしれませんが、入職後にOJTや研修を通じてスキルを身につけることで、落ち着いて対処できるようになります。

緊張感があるからこそ、感謝される経験が増え、仕事へのやりがいも実感しやすくなります。

入職後のミスマッチを防ぐためにも、まずその企業ついてしっかり理解することが大切です。以下の記事では、企業研究のやり方や情報の集め方についてより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

介護職の志望動機で押さえるべきポイント

介護職を目指す際には、「人の役に立ちたい」という想いだけでなく、その気持ちをどう表現するかが重要です。

具体的な体験や考え方と施設の方針とのつながりを意識することで、説得力ある志望動機につながります。以下の観点を踏まえることで、就活生としての真剣さや適性がより伝わりやすくなります。

- 施設の理念や方針への共感を示す

- 施設の雰囲気や職員の対応から受けた印象を伝える

- 過去の経験から介護職への適性をアピールする

- 自己分析を通じて導き出した志望理由を深掘りする

- 介護職に必要な資質やスキルを具体的に述べる

「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。

① 施設の理念や方針への共感を示す

介護職を志望する際は、その施設の理念や運営方針に共感していることを伝えるのが効果的です。同じ価値観を持つ人材は職場になじみやすく、採用する側も安心できます。

たとえば、「利用者の尊厳を大切にする介護」に惹かれた経験を語ることで、真剣な気持ちが伝わります。

施設のホームページや説明会で得た情報をもとに、自分なりの解釈と結び付けながら具体的に書きましょう。

志望先の理念と結びつけた志望動機の書き方は、以下の記事でさらに詳しく解説していますよ。作成するための簡単4STEPや、志望動機例文も紹介しています。

② 施設の雰囲気や職員の対応から受けた印象を伝える

施設を実際に訪問したときに感じた雰囲気や、職員の振る舞いから受けた印象は、リアリティのある志望動機につながります。

たとえば、見学時に明るく挨拶してくれた職員の様子や、入所者への丁寧な接し方が印象に残ったことを丁寧に伝えてください。

「どんな行動に、どう感じたか」を具体的に書くことで、説得力が増します。感覚的な表現だけでなく、行動に基づいた描写を心がけてください。

③ 過去の経験から介護職への適性をアピールする

自分の過去の体験をもとに、介護職に対する適性を説明すると、説得力が生まれます。

たとえば、家族の介護を手伝った経験や、ボランティア活動で高齢者と関わった出来事などを具体的に紹介し、それを通じてどのような気づきがあったのかを述べましょう。

「相手の立場を考えて行動する力が自然と身についた」など、自分の強みと介護職の仕事との接点を丁寧に結びつけてください。

④ 自己分析を通じて導き出した志望理由を深掘りする

自己分析の結果、自分が介護の仕事に向いていると感じた理由を明確にすることが重要です。

「人と関わることが好き」「相手の気持ちに気づきやすい」といった特徴を挙げ、それが介護職にどのように活かせるかを説明しましょう。

「誰かのために動けることが自分の喜びにつながる」といった表現は、内面の動機を伝えるうえで効果的です。性格や価値観と仕事とのつながりを意識して構成すると自然な流れになります。

⑤ 介護職に必要な資質やスキルを具体的に述べる

介護職には、体力や観察力、コミュニケーション力など幅広いスキルが求められます。志望動機では、自分の持つスキルがどのように現場で活かせるかを具体的に書きましょう。

たとえば、接客アルバイトで身につけた「丁寧に話を聞く力」や、部活動を通じて得た「体力や協調性」などが挙げられます。

スキルを単に列挙するのではなく、どのような場面でどのように活かせるのかまで具体的に述べると、印象が深まります。

介護職の志望動機が思いつかないときの対処法

就職活動中に「介護職を志望しているけれど、動機がうまく言語化できない」と悩む学生は少なくありません。そんなときは、構成や分析の視点を取り入れることで、突破口が見つかるでしょう。

- 志望動機の基本構成を理解する

- 自己PRと志望理由のバランスを取る

- キャリアビジョンを明確に描く

- 企業と自分のマッチングポイントを探す

- 自己分析を通じて志望理由を深掘りする

① 志望動機の基本構成を理解する

志望動機が書けないと感じる大きな理由は、「何から書き始めるべきか」が明確でないことにあります。まずは、志望動機の基本的な構成を知ることが重要です。

「介護職に興味を持ったきっかけ」「企業を選んだ理由」「自分がどう貢献できるか」という三つの視点を軸に整理することで、文章全体に一貫性が生まれます。

構成を把握するだけで、書くべき内容が明確になり、言葉も出やすくなるはずです。

② 自己PRと志望理由のバランスを取る

介護職への関心だけでなく、自分の適性や強みも伝えることが効果的です。志望理由に偏りすぎると自分らしさが伝わりにくく、反対に自己PRばかりでは企業への関心が薄く見えてしまいます。

そのため、これまでの経験や価値観と、企業の方針や特長を結びつけながら、バランスよく内容を構成してください。読み手に「共感」と「納得」の両方が伝わる志望動機に仕上がるでしょう。

③ キャリアビジョンを明確に描く

「将来どのような介護職員になりたいか」を具体的に描いてみると、志望理由が見えやすくなります。

たとえば、「高齢者とその家族に安心を届けられる存在になりたい」や「専門的な認知症ケアを実践したい」といった将来像があると、目指す方向が明確になります。

自分の想いが明文化されることで、企業側にも意欲が伝わりやすくなるはずです。

④ 企業と自分のマッチングポイントを探す

思いつかない背景には、自分と企業との接点が見えていないケースもあります。企業研究を深め、理念や取り組みと自分の経験・価値観がどこで重なるかを考えてみてください。

たとえば、地域密着の施設であれば、地元活動の経験などを結びつけることで、自然な志望動機が生まれます。共通点を見つける意識が重要です。

⑤ 自己分析を通じて志望理由を深掘りする

最後に、自分自身を丁寧に振り返ることも欠かせません。アルバイトやボランティア、家族との関わりの中で、介護に関心を持った出来事がなかったかを思い出してください。

小さな体験であっても、それが志望理由の核になることがあります。自分の性格や行動パターンを言語化することで、「なぜこの仕事に向いているか」が見えてくるでしょう。

しかしながら、どうしても志望動機が思い浮かばなくて、どう書けばいいか悩んでいる方も多いはずです。以下の記事では、原因や書き方のコツ、例文まで詳しく解説しているので参考にしてくださいね。

自分1人での自己分析に不安がある方は、就活のプロと一緒に自己分析をしてみませんか?あなたらしい長所や強みが見つかり、就活がより楽になりますよ。

【施設別】介護職の志望動機の例文4つ

介護職への応募を考えている方の中には、「どの施設形態が自分に合っているのか」「それぞれの施設にふさわしい志望動機とは?」と迷う方も多いでしょう。

ここでは代表的な施設ごとに使える志望動機の例文を紹介します。

- 入所型施設

- 通所型施設

- 訪問介護

- 相談支援

さらに今回は、現在も就活生を内定に導いている現役のキャリアアドバイザーが、4つの例文を本気で添削!どんなポイントに注目して書くべきか知りたい人は、ぜひ参考にしてくださいね。

また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

① 入所型施設

この例文では、入所型施設ならではの視点を盛り込みながら、志望の背景や将来像を具体的に伝えています。

「なぜ介護職か」「なぜその施設か」「入社後どう活躍したいか」の3点を、体験に基づいて一貫性を持って説明することがポイントです。

| 【結論】 私は、利用者一人ひとりに寄り添い、安心して過ごせる時間を提供できる介護士になりたいと |

| 添削コメント|元例文でも志望動機は伝わりますが、やや個人の想いのみに焦点が当たっていたため、「自分の介護士としての理想像」を踏まえて「志望先の姿勢に共感した」ことを示す文章を追記し、志望の本気度やマッチ度をアピールしました。 |

| 【根拠となるエピソード】 幼少期、祖母が特別養護老人ホームに入所していた際、職員の方が毎日笑顔で接し、丁寧なケアをしてくださっていた姿がとても印象に残っています。 |

| 添削コメント|「この文自体は削除せずに活かしていますが、「印象に残っています」で終わってしまうと抽象的な感情の表現に留まりやすくなるため、次のエピソード詳細により具体的な描写で深める必要があります。 |

| 【エピソード詳細】 祖母は要介護状態でしたが、施設の方々のおかげで日々穏やかに過ごしていました。とくに、季節のイベントで祖母が楽しそうに笑っていた姿を見て、 |

| 添削コメント|抽象的な「心を豊かにする仕事」では、読み手に具体的な場面が伝わりません。「心のケア」「生活全体を支える」といった表現に置き換えることで、介護職の本質に気づいた具体的なプロセスが明確になります。志望の根拠としての説得力も格段に向上しています。 |

| 【企業を選んだ理由】 |

| 添削コメント|単なる「個別性のあるケア」では他施設との違いが伝わりにくいため、「入所型施設でありながら」などの文脈を加えることで施設の特性に基づいた企業研究の深さが表れます。企業理解と志望理由のつながりが強化されるポイントです。 |

| 【入社後】 入社後は、基本的な介助技術やコミュニケーション力を着実に身につけ、 |

| 添削コメント|「ここで過ごせてよかった」は感情的かつ抽象的で、採用担当に具体的な活躍イメージが伝わりにくい表現です。「安心して生活できる」「日常に小さな喜びを届ける」とすることで、介護士として目指す方向性や姿勢が明確に伝わります。 |

【NGポイント】

志望理由の中に「なぜ入所型施設なのか」という明確な根拠が欠けており、志望先とのマッチ度が弱くなっていました。また、エピソードの説得力がやや乏しかった点も改善の余地がありました。

【添削内容】

企業理解の深さを示すために「入所型施設であること」に明確に触れ、単なる感情ではなく具体的な気づきに基づいた言葉へ言い換えました。すべての段落で、より具体性・論理性が増すように構成と表現を整えました。

【どう変わった?】

「なぜこの施設なのか」「なぜ介護職なのか」を一読で理解できる内容になりました。採用担当者にとって、業務理解とマッチ度が高いと映りやすくなり、実際の現場でも活躍が期待できる人物像に仕上がっています。

| ・感情➡行動の流れを明らかにする ・施設形態との接点を明示する ・見学など実体験を取り入れる |

「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

② 訪問介護

訪問介護に関心を持ったきっかけや、企業選びの理由、入社後の展望までを一貫して述べた志望動機の例文です。

誰が読んでも理解しやすいよう、抽象表現を避け、体験ベースで具体的に構成することがポイントとなります。

| 【結論】 私は、 |

| 添削コメント|「寄り添った支援」は介護業界全体に共通する表現であり、訪問介護特有の魅力が伝わりません。訪問介護は「自宅での生活支援」という特徴があるため、その点を志望理由に落とし込むことで説得力が増します。 |

| 【根拠となるエピソード】 祖母が介護サービスを利用していた |

| 添削コメント|「〜ことがきっかけです」では背景や動機が抽象的すぎて、納得感に欠けます。きっかけとなる具体的な状況(訪問介護の様子を見たこと)を盛り込むことで、エピソードの深みと一貫性が生まれます。 |

| 【エピソード詳細】 高校生の頃、要介護状態になった祖母の自宅に、定期的に訪問介護の方が来てくださっていました。掃除や食事の準備だけでなく、祖母の話を丁寧に聞いて笑顔で接する姿が印象的で、 |

| 添削コメント|「今でも覚えています」や「携わりたいと考えるようになりました」は主観的で曖昧な印象を与えるため、削除・言い換えました。訪問介護職が果たす役割を「身体+心の支援」として丁寧に言語化することで、志望動機全体との整合性が高まります。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴社は、 |

| 添削コメント|「信頼関係を大切に」は抽象的で、どの企業にも当てはまる表現です。企業の採用ページや説明会など、実際の情報源と紐づけて志望理由を述べることで、情報収集力や志望度の高さをアピールできます。 |

| 【入社後】 入社後は、基本的な生活支援はもちろん |

| 添削コメント|「気づける視点を持ち」は意欲的に見える一方で、実際には時間をかけて身につける力です。そこで、「経験を重ねて気づけるようになる」という成長意欲の表現に切り替えることで、現実的で前向きな印象を与えられます。 |

【NGポイント】

訪問介護という職種への理解や志望理由が他職種にも当てはまる内容になっていました。特に「寄り添う支援」や「信頼関係」など、具体的な行動や場面の描写が不足していた点がマイナスでした。

【添削内容】

訪問介護の特徴である「自宅での支援」「生活背景への配慮」といったポイントを、エピソードや志望理由にしっかり落とし込みました。また、抽象的な言い回しは体験ベースの具体表現に差し替えました。

【どう変わった?】

「訪問介護だからこそ実現できる支援」への共感として明確になり、企業視点でも納得感が高まる内容に変わりました。現場理解と成長意欲が具体的に伝わる構成になって熱意が感じられます。

| ・エピソードの流れが分かるように導入を書く ・志望理由に業務の特徴を絡める ・未経験でも成長姿勢を伝える |

③ 通所型施設

この例文では、通所型施設における「日中の安心した過ごし方を支援する」点に着目し、志望動機を構成しています。

抽象的な表現を避け、具体的なエピソードや企業理解に基づいた理由を盛り込むことが、説得力のある志望動機作成には重要です。

| 【結論】 私は、 |

| 添削コメント|「一人ひとりの生活を支える」という表現は抽象的で、業種や施設種別に関係なく使えてしまう言い回しです。通所型施設ならではの役割を意識し、「日中の安心した過ごし方を支援する」という具体性を持たせることで、施設理解と志望動機の一貫性を高めています。 |

| 【根拠となるエピソード】 祖母がデイサービスを利用していた際、 |

| 添削コメント|送迎の描写は場面として弱く、「職員の対応」と「利用者の反応」を具体的に描いたことで、なぜ介護職に関心を持ったのかが伝わりやすくなっています。人との関わりから気づきを得たという点が、施設系介護職の特性にも合致しています。 |

| 【エピソード詳細】 中学生の頃、祖母が足を悪くして通所施設に通うようになりました。最初は不安そうだった祖母が、スタッフの方々の丁寧な対応やレクリエーションの楽しさに笑顔を取り戻していく姿を見て、 |

| 添削コメント|抽象的な表現である「すごい」「安心や笑顔を届けたい」は、なぜ介護職に進みたいのかを具体的に説明できていません。そこで、祖母の変化から学んだ「気持ちが変化する支援の力」という発見に言い換えることで、読者が納得しやすい構成にしました。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴施設は、利用者との対話を大切にした個別支援に力を入れており、 |

| 添削コメント|「理想とする丁寧なケア」は主観的で根拠が薄いため、具体的な取り組みや共感したポイントに置き換えることで、志望理由の説得力が増しました。企業研究の深さも伝わり、評価されやすい内容になっています。 |

| 【入社後】 まずは基本的な介助業務を正確に習得し、信頼される存在になることを目指します。将来的には、利用者様一人ひとりに合ったレクリエーション企画なども積極的に提案していきたいです。 |

| 添削コメント|基礎スキルの習得と将来的な貢献までを段階的に示しており、成長意欲が伝わります。具体的な貢献分野(レクリエーション)を挙げている点も、通所施設との相性を明確にしています。 |

【NGポイント】

抽象的な表現が多く、通所型施設という文脈に即した内容が薄れていました。また、エピソードにおける感動の根拠が弱く、説得力に欠ける印象を与えてしまっていた点が課題でした。

【添削内容】

抽象的な言葉を削り、通所型施設の特性や利用者との接点が伝わるような描写に言い換えました。また、企業選びの理由や入社後の展望についても、現実的かつ企業側の視点を意識して構成を調整しています。

【どう変わった?】

志望動機の軸が通所型施設の業務としっかり結びつき、現場理解・企業研究・成長意欲が一貫して伝わる内容に改善されました。新卒でも無理なく実現可能な行動計画が示されています。

| ・具体的な貢献分野を挙げて意欲を伝える ・施設特性を理解する ・きっかけから学んだことを端的に伝える |

④ 相談支援

この例文では、相談支援の職務に対する理解と志望動機を結び付けることを重視しています。

相談支援の志望意欲が伝わるように、自身の経験と企業理解を結びつけて書くことで、説得力のある志望動機になります。

| 【結論】 私は、利用者様一人ひとりの想いに寄り添いながら、 |

| 添削コメント|「最適な支援方法」という表現は抽象的で、相談支援専門員が実際に行う「課題整理」や「サービスへの橋渡し」といった具体業務が見えません。改善後は、相談支援の役割を明確にすることで業務理解の深さと志望理由の妥当性が伝わります。 |

| 【根拠となるエピソード】 高校時代、祖母の介護を通じて、 |

| 添削コメント|主観的で漠然とした「大切さを実感しました」という表現を、具体性のある言い回しに修正しました。より簡潔で自然な構文に整えることで、伝えたい気づきが読み手にまっすぐ届く構成になっています。 |

| 【エピソード詳細】 祖母が入院し、環境の変化に戸惑っていたとき、相談員の方が丁寧に話を聞き、不安を一つひとつ解消してくれました。 |

| 添削コメント|「惹かれました」は感情先行で行動が見えにくく、読み手に伝わりにくい印象を与えます。改善後は「不安を和らげたい」と目的を明確にし、職業への意志をより主体的に表現しています。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴社は地域密着型で、 |

| 添削コメント|「対話を重視」や「成長できる環境」は汎用的で、他社との差別化が弱くなりがちです。改善後は「本人の意志を尊重」「着実に知識を身につける」といった表現を用い、企業の支援方針と志望動機のつながりが明確になっています。 |

| 【入社後】 入社後は、利用者様が「この人に相談してよかった」と思っていただけるような支援員を目指し、信頼される存在になれるよう努力してまいります。地域の関係機関とも連携しながら、支援の幅を広げていけるよう自己研鑽を続けてまいります。 |

| 添削コメント|現状の文は丁寧かつ明確な目標が述べられていますが、より高評価にするには「信頼される存在」にとどまらず、「どのように支援の質を高めていくか」まで言及すると評価が上がりやすくなります。 |

【NGポイント】

全体的に、相談支援という職種の理解や自分の志望理由の深掘りが不十分でした。また、企業を選んだ理由も「未経験でも安心」という受け身な内容にとどまり、主体性や企業理解がやや弱く映っていた点が課題でした。

【添削内容】

相談支援の業務内容を「制度やサービスにつなげる役割」など具体的に表現することで職務理解を深めました。また、企業の特徴や理念に沿った志望理由を記載し、入社後の働き方も行動ベースで伝える構成にしました。

【どう変わった?】

職種理解の深さや企業研究の成果が伝わる内容へと改善され、採用担当者に「業務内容を理解したうえで応募している」という印象を与える例文になりました。特に新卒・未経験者は、志望理由に具体性を持たせましょう。

| ・きっかけを端的かつ自然な表現で述べる ・志望理由は企業特徴と結ぶ ・他社と被りにくい志望先の特徴を挙げる |

「この志望動機で選考に通るか心配……」という方は、以下の記事でセルフチェックのコツや添削を依頼する方法を確認できます。熱意が伝わる志望動機に仕上げるためにも、ぜひ読んでみてくださいね。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

【職種別】介護職の志望動機の例文4つ

介護職を目指す方にとって、職種ごとの役割や求められる資質を踏まえた志望動機を考えるのは大切なステップです。ここでは代表的な職種ごとに、例文を紹介します。

- 介護福祉士

- ケアマネジャー

- 生活相談員

- 介護補助員

ここでもまた、就活生を内定に導いている現役のキャリアアドバイザーが、4つの例文を本気で添削!職種ごとに注目すべきポイントが変わるため、こちらも気になる人は読んでみてくださいね。

また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①介護福祉士

ここからは、「介護福祉士」を目指す新卒者向けの志望動機例文を添削しています。

志望動機を書く際は、抽象的な思いだけで終わらせず、どのような行動や出来事を通じてそう思うに至ったのかを具体的に記述することが重要です。

| 【結論】 私は、利用者の気持ちに寄り添いながら、 |

| 添削コメント|「安心して過ごせる環境づくりに貢献したい」はよく見られる表現ですが抽象的で印象に残りにくいため、対象と手段を明示した表現に置き換えました。読んだ企業側が「この人は現場で何を目指しているのか」を具体的にイメージしやすくなります。 |

| 【根拠となるエピソード】 祖父の介護を手伝った経験を通じて、 |

| 添削コメント|「関心を持った」という表現は動機として弱く、印象が薄くなりがちです。関心を持った理由やそこから得た感情・価値観を入れることで、動機に厚みが出て採用担当の記憶に残りやすくなります。 |

| 【エピソード詳細】 小学生の頃、足の不自由な祖父と一緒に過ごす時間が多く、買い物や移動の補助をしていました。 |

| 添削コメント|エピソードが感情ベースの抽象表現にとどまっていたため、具体的な行動とそれに対する相手の反応を盛り込みました。企業は応募者の再現性のある思考と行動を重視するため、実際のやりとりを通じた気づきに置き換えることが効果的です。 |

| 【企業を選んだ理由】 |

| 添削コメント|「寄り添う介護」「丁寧なケア」は抽象度が高く、他施設との差別化ができていませんでした。企業が打ち出している具体的な方針や取り組みを引用し、それに共感した理由を添えることで、説得力と独自性のある志望理由になります。 |

| 【入社後】 ご利用者が安心して過ごせるよう、常に相手の声に耳を傾け、 |

| 添削コメント|「気配りと思いやり」は好印象のワードですが、抽象的すぎて行動のイメージが湧きづらいため、介護現場での実践例(変化への気づき・先回り対応)に言い換えることで、即戦力イメージや志の高さが伝わりやすくなります。 |

【NGポイント】

文章全体において、介護職への想いや動機は一貫して伝わっていたものの、「安心」「丁寧なケア」「寄り添う」といった抽象表現が多く、内容が他の応募者と差別化されにくい状態でした。

【添削内容】

抽象的な言い回しを削り、実際にあった行動ややりとり、施設の取り組みへの共感など、具体的な事実や経験に基づく表現へと修正しました。また、具体的な行動を補うことで説得力を持たせました。

【どう変わった?】

文章全体に現実味と信頼感が生まれました。企業視点では「意欲がある」だけでなく「具体的に何ができるか」「なぜ当施設なのか」という問いに的確に答えており、応募者としての魅力が大きく向上しています。

| ・感情表現を避ける ・他の志望者との差別化を意識して書く ・志望職種への関心に繋がった流れを明記する |

介護福祉士を目指している方は以下の記事もおすすめ。福祉業界の現状やトレンドなど詳しく解説していますよ。

「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

②ケアマネジャー

ここからは、「ケアマネジャー」を目指す新卒者向けの志望動機例文を添削しています。

志望動機を作成する際は、抽象的な表現に留まらず、行動や背景を明確にすることで、企業に伝わる説得力が格段に高まります。

| 【結論】 高齢者の方々が自分らしく生活できる環境を整えるケアマネジャーの |

| 添削コメント|元の文章を、ケアマネジャーという職種の本質である「自立支援」や「支援の中心的役割」にさらに触れることで、職業理解が深く志望動機として具体的な印象を与える文章に改善しています。 |

| 【根拠となるエピソード】 祖母の在宅介護を通じて、福祉用具の手配や関係機関との調整を担っていたケアマネジャーの存在を |

| 添削コメント|「身近に感じたこと」は抽象的で、なぜ興味を持ったのかが伝わりません。ケアマネジャーの仕事に触れる中で「生活全体を支える存在」だと気づいたという流れに言い換えることで、志望動機の根拠としての説得力を高めています。 |

| 【エピソード詳細】 祖母が骨折し要介護となった際、家族だけでは対応が難しい状況でした。 |

| 添削コメント|「支援を的確に計画し、連携をスムーズに進めた」は抽象的で実態が伝わりづらく、読み手の印象に残りにくい表現です。訪問看護やデイサービスなど、提案内容を具体的に記述することで「実際にどのような支援をしたか」が明確になります。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴施設は、 |

| 添削コメント|「きめ細やかなサポート体制」という表現は他施設でも使える抽象的な表現で、施設独自の強みを示せていません。具体的に「チーム支援」や「ICT活用」といった取り組みに触れることで、その企業で働く意義や魅力が明確に伝わります。 |

| 【入社後】 利用者一人ひとりの声にしっかり耳を傾け、関係職種と連携しながら、その人らしい生活を支えるケアプランを提案できるケアマネジャーを |

| 添削コメント|元の表現でも意欲が伝わりますが、「判断力」「調整力」といった職種特有の能力を明示することで、入社後の成長意欲やビジョンをさらに明確にしています。 |

【NGポイント】

全体的に表現が抽象的で、ケアマネジャーという職種に対する理解や関心が浅く見えてしまっていました。また、施設の選定理由やエピソードの内容も汎用的で、志望動機としての説得力に欠けていました。

【添削内容】

ケアマネジャーの役割である「自立支援」や「多職種との連携」を明確にし、具体的な支援内容や介護現場での実体験を通して、根拠をより鮮明にしました。企業独自の取り組みに言及する文章も追記しています。

【どう変わった?】

企業側の視点でも理解しやすく、応募者の価値観・経験・意欲が具体的に伝わる構成になりました。単なる共感ではなく「なぜそう思ったのか」「どんな行動を見て感じたのか」が明確になっています。

| ・ケアマネージャーに惹かれた流れを明記する ・施設選びに独自性を出す ・入社後の成長意欲を具体的に示す |

③生活相談員

ここでは、「生活相談員」を目指す新卒者向けの志望動機例文を添削しています。

特に生活相談員という職種においては、利用者の背景や気持ちを汲み取り、行動に移す力が求められるため、それをどのように表現するかが評価の分かれ目です。

| 【結論】 私は、 |

| 添削コメント|冒頭の「寄り添いながら、生活の質を高める支援ができる」は意欲を示してはいますが抽象的で、生活相談員の業務イメージが伝わりません。改善後は「声を丁寧に受け止め」「安定した日常を支える」といった具体的な支援像を提示することで、読み手に伝わりやすいです。 |

| 【根拠となるエピソード】 祖母が施設で生活していた際、生活相談員の方が本人の不安や希望を |

| 添削コメント|元の文では「丁寧に聞き取り」「安心できる環境を整える」といった表現が抽象的で、どのような行動が印象に残ったのかが不明瞭です。改善後では、「聞き取った内容をどう活かしたか」まで示すことで、生活相談員の実務を理解している印象を与えられます。 |

| 【エピソード詳細】 当時、祖母は認知症の進行によって不安定な状態でしたが、生活相談員の方が |

| 添削コメント|当初の文章は「寄り添う対応」「安心感を届けたい」などの抽象表現が多く、説得力に欠けていました。改善後では、具体的な支援内容(音楽、写真)を提示し、生活相談員がどのように利用者に関わるのかを明確化しています。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴施設は「個別ケアの実現」を掲げ、 |

| 添削コメント|「信頼関係を重視している」という表現はどの施設にも共通するものであり、選定理由として弱いです。改善後では生活相談員ならではの業務である「相談・ケアプラン作成」を具体的に挙げることで、応募先施設とのマッチ度を高め、差別化した内容にしています。 |

| 【入社後】 入社後は、 |

| 添削コメント|「傾聴力と調整力を磨きながら」では意欲は感じられるものの、生活相談員としてどのような形で支援に関わるかが曖昧でした。改善後は、「理解→共有→支援実現」と業務のプロセスを明示し、施設への貢献イメージを具体的に示しています。 |

【NGポイント】

全体的に、抽象的な表現が多く、生活相談員としての役割や自分の強みとのつながりが弱くなっていました。特に「寄り添う」「安心感」といった言葉に具体性が伴っていません。

【添削内容】

体験の中で、「何が起きたか」「そのときどう感じたか」「なぜ自分もそれを目指したいと思ったのか」という流れを明確にしました。併せて、職種理解を示す表現や施設の具体的特徴を加えました。

【どう変わった?】

企業側としては、「自分の経験を通じて職務の本質を捉え、成長しながら貢献したい」という視点が感じられるため、志望度の高さと業務適性の両方が評価しやすくなったと言えるでしょう。

| ・具体的な支援の内容を述べる ・職種理解の言語化をする ・経験の中で心が動いた流れを明記する |

④介護補助員

ここでは、「介護補助員」を目指す新卒者向けの志望動機例文を添削しています。

介護補助員としての志望動機を伝えるうえで大切なのは、「なぜ人と関わる仕事の中でも介護なのか」「どんな経験から介護を志したのか」を明確に伝えることです。

| 【結論】 私は、 |

| 添削コメント|「人と関わる仕事がしたい」「安心して過ごしてもらいたい」などは介護業界や介護補助員を選んだ理由としては弱く見えます。高齢者支援という職種特有の視点と、日常の小さな変化への気配りなど職務内容に直結した具体的意欲を伝える構成に改めました。 |

| 【根拠となるエピソード】 幼少期に祖母が介護施設に入所していた経験があり、 |

| 添削コメント|「丁寧に接してくださった」だけでは読み手に具体的な情景が浮かびにくく、感情的な印象に留まります。今回の修正では、歩行や食事介助といった具体的な場面を描くことで、介護職に対する理解や関心の深さを根拠として明確に伝えるようにしました。 |

| 【エピソード詳細】 施設を訪れるたび、笑顔で迎えてくださった職員の方々の姿が忘れられません。 |

| 添削コメント|「介護の力があったから穏やかだった」は主観的で曖昧な表現です。祖母本人の言葉を引用することで客観性を持たせ、対人支援の喜びに触れたきっかけとしての説得力を高めています。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴施設は「寄り添う介護」という理念を掲げ、 |

| 添削コメント|「魅力を感じました」「成長につながる環境」は抽象的で、企業独自の魅力や自分との接点が不明瞭でした。今回の改善では、理念への共感と研修制度の具体的な活用イメージを提示し、なぜこの施設で働きたいのかが伝わる構成にしています。 |

| 【入社後】 まずは基本的な介助やコミュニケーションを大切にし、信頼される介護職員を目指します。将来的には介護福祉士の資格取得も視野に入れ、 |

| 添削コメント|「長く活躍したい」は意欲を示すには十分ではなく、行動が見えない抽象的な表現です。未経験者であっても、実践を重ねてどのような姿勢で仕事に取り組みたいかを具体的に描くことで、採用担当者が成長性をイメージしやすくなります。 |

【NGポイント】

「人と関わる仕事がしたい」「安心できる環境づくりに貢献したい」などの抽象表現に偏りすぎており、企業側に伝わりにくく、応募者独自の熱意や具体的な関心が読み取れない構成になっています。

【添削内容】

祖母の具体的な様子や職員の対応、さらに介護施設の理念にどのように共感したのかを明確に言語化しました。また、入社後の成長意欲も単なる希望で終わらせず、実践的な姿勢として表現を具体化しました。

【どう変わった?】

納得感のある流れが生まれ、介護補助員としての適性と志望理由が論理的かつ具体的に伝わるようになりました。企業側から見ても、採用後にどのような形で戦力化が期待できるかが想像しやすくなったでしょう。

| ・志望動機は志望職種に特化した内容にする ・感情表現に具体性を添える ・自分と施設とのマッチ度をアピールする |

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

業界理解と自己分析を行い介護業界の志望動機を作成しよう!

介護業界での志望動機を効果的に伝えるには、まず業界全体の構造や職場の種類、職種ごとの役割を把握することが重要です。

介護は高齢化の進行に伴い需要が高まる一方、人手不足も深刻で、今後ますます採用が活発になることが予想されます。

その中で自分がどのように貢献できるか、具体的な職種や施設に紐づけて志望理由を述べることで、説得力が生まれます。介護職の魅力や覚悟を伝えるには、業界知識と自己理解の両輪が不可欠です。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。