【例文4選】テレビ局の志望動機の書き方|必須ポイントと魅力を伝える方法を解説

この記事では、テレビ局の志望動機の書き方や例文を紹介しています。

テレビ局は選考の倍率が高いため、志望動機の選考通過に繋がるポイントや業界理解を深め、自分の強みを活かした志望動機が必要になります。

この記事でしっかりとテレビ局の志望動機の書き方を理解して選考通過を目指しましょう。

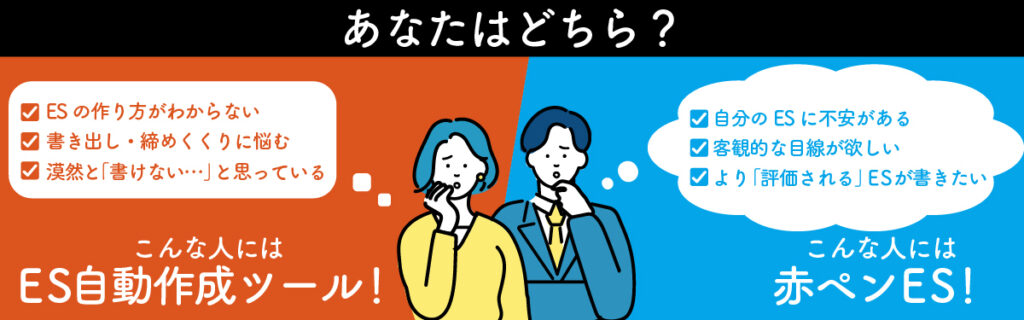

受かる志望動機の必須アイテム

- 1志望動機作成ツール

- 最短3分で、AIが受かる志望動機を自動で作成します。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、選考通過率が高い志望動機が完成します。

- 3赤ペンESで志望動機をプロ添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がる志望動機になります。

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見るテレビ局の志望動機が重要な理由

テレビ局を志望する上で、明確な志望動機を持つことは非常に重要です。

なぜなら、テレビ業界は競争が激しく、仕事内容も制作・報道・営業など多岐にわたり、企業ごとのカラーも大きく異なるためです。

志望動機では、発想力や主体性、社風との相性、そしてその局で働きたいという強い熱意が見られます。

たとえば、学生時代に映像制作やイベント運営に取り組んだ経験がある人が、「人の心を動かすコンテンツを自らの手で届けたい」という思いと結びつけて話すことで、より具体的で説得力のある志望理由になります。

このように、経験と志望理由がつながっている志望動機は、選考通過の可能性を高めるだけでなく、入社後の配属やキャリア形成においてもミスマッチを防ぐ役割を果たします。

自分の価値観や将来のビジョンを明確にし、「なぜテレビ業界なのか」「なぜこの局なのか」を言葉にして伝えることが、第一歩となります。

とはいえ「テレビ局への熱意はあるけど、志望動機の作り方がよくわからない……」という人は、以下の記事も参考にしてみてください。志望動機の基本的な構成や書き方を詳しく解説していますよ。

思いつかなくても大丈夫!自動作成ツールで受かる志望動機が書ける

いざ志望動機を書こうと思っても、「この仕事は具体的に何をするのか」「自分の長所が合うのか」「このアピールでいいのか」などと悩み始めると、手が止まってしまいますよね。

そんなときに役立つのが、就活マガジンのES自動作成ツールです!志望職種や業界名、これまでの経験を簡単に入力するだけで、ESにそのまま使える志望動機を自動で作成してくれます。

「まだ自己分析・企業分析が終わっていない」「言語化が苦手」という人も問題ありません。AIが「就活で評価に繋がりやすい構成」を自動で作ってくれるため、評価される志望動機が短時間で完成しますよ。

一度登録すれば、LINEで何度でも志望動機が作れます。ESで手が止まっているなら、まずは一度使ってみてくださいね。

テレビ業界とは?【テレビ局の特徴と業界構造】

はじめてテレビ局を目指す方の中には、「テレビ業界ってそもそもどうなっているのか」と感じる方も多いのではないでしょうか。

特に、志望動機を考える前には、業界の全体像や各局の役割をしっかりと理解しておくことが欠かせません。

ここでは、テレビ業界の仕組みや収益構造、テレビ局の種類、さらにはネット配信との関係まで、基本的な内容をやさしく解説していきます。

- テレビ業界の仕組みとビジネスモデル

- テレビ局の種類(キー局・地方局・公共放送)

- ネット配信や動画サービスとの関係性

「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。

① テレビ業界の仕組みとビジネスモデル

テレビ業界の構造は一見シンプルに見えても、じつはさまざまな関係者が関わる複雑な仕組みになっています。

とくに、テレビ局がどうやって収益を得て番組を制作しているのか、そのビジネスモデルは業界理解の要といえるでしょう。

テレビ局の収益の中心は広告から得られる収入です。スポンサーが番組の枠を購入し、その料金が放送局の利益となります。この収益によって制作費がまかなわれ、視聴者に番組が届けられているのです。

たとえば、キー局では広告代理店や制作会社と連携し、全国向けに番組を配信しています。その分、収益規模も大きくなりがちです。

一方で、地方局は地元の企業と協力するかたちで運営され、収益構造も異なります。このように、広告依存の仕組みで成り立っているからこそ、視聴率や放送時間帯の重要性が高まるのです。

各局が独自の企画を打ち出すのは、その競争環境に対応するためといえるでしょう。

② テレビ局の種類(キー局・地方局・公共放送)

テレビ局と聞くと、どこも似たように感じるかもしれませんが、実際にはそれぞれに役割や特徴があります。ここでは主な3種類のテレビ局について紹介します。

まず「キー局」は、東京に本社を置き、系列局に番組を配信することで全国放送を展開しています。番組制作や編成の体制が整っており、全国的な影響力のあるメディアとして知られています。

次に「地方局」は、特定の地域を対象にした放送を行っており、地域ニュースやローカル番組が多いのが特徴です。地域密着型の運営スタイルが強みといえるでしょう。

そして「公共放送」に分類されるNHKは、視聴者からの受信料によって運営されています。商業的な影響を受けにくく、社会的使命や中立性を重視した放送姿勢が求められるのが大きな特徴です。

このように、どのタイプの局であっても、それぞれが異なる視点と目的を持って放送活動を行っています。局の種類を正しく理解することが、業界を深く知る第一歩になるはずです。

③ ネット配信や動画サービスとの関係性

最近では、テレビ業界を語るうえでネット配信の存在を無視することはできません。視聴スタイルが変化する中で、テレビ局もその対応を迫られています。

特に若い世代のテレビ離れが進み、スマートフォンを通じた視聴が当たり前になる今、テレビ局もネット配信に積極的に取り組んでいます。

代表的な例としては、TVerやABEMAなどのサービスがあり、見逃し配信やネット限定の番組など、視聴の幅を広げています。

さらに、キー局が公式YouTubeチャンネルを開設し、短い動画や舞台裏の映像などを公開しているケースも増えています。

こうした取り組みは、視聴者層の拡大とブランド価値の強化につながっているといえるでしょう。

テレビとネットは対立する存在ではなく、いまでは共存しながら新たな可能性を切り開いています。業界全体が変化するこの流れを知ることは、テレビの未来を理解するうえでも重要です。

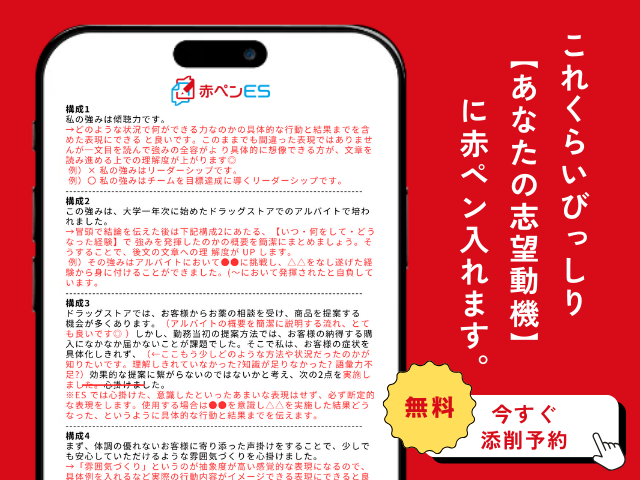

1人で悩む前の赤ペンES!志望動機はプロに任せよう

ぼんやりと志望動機のイメージができていても、「この内容で合っているのか」「ズレていないか」が不安で、書き進められないことは少なくありませんよね。

そんなときはぜひ、「赤ペンES」でプロに添削を頼んでみましょう!赤ペンESはES添削サービスですが、完成したESのチェック・修正だけでなく、ほぼ未完成のESをブラッシュアップするためにも使えます。

「この方向性で書き進めていいか」「何を足すべきか」を具体的に教えてもらえるため、きちんと形になった志望動機でなくてもOK。軌道修正のために活用できるのもポイントです。

さらに、本記事の後半では実際に、テレビ局を志望する際の志望動機を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

テレビ局の主な仕事内容とは?【制作・報道・技術職別に解説】

テレビ局を志望する方のなかには、「実際にどのような仕事をしているのか分かりにくい」と感じている人も多いのではないでしょうか。

テレビ局では、ひとつの番組を完成させるために、さまざまな職種が連携して取り組んでいます。ここでは、制作、報道、技術といった主要な職種ごとに、その仕事内容をわかりやすくご紹介します。

- 総合職の仕事内容とは

- 制作職の仕事内容とは

- 報道職(記者・アナ)の仕事内容とは

- 技術職の仕事内容とは

① 総合職の仕事内容とは

テレビ局における総合職は、さまざまな部署に関わりながら、番組制作や組織運営を支える役割を担います。

具体的には、企画の立ち上げから番組の編成、宣伝活動、営業、経理、人事など、多岐にわたる業務に携わります。

配属先によって仕事内容が大きく異なるため、幅広い業務への対応力が求められるでしょう。また、他部署との連携も多いため、調整力や円滑なコミュニケーション能力も重要です。

将来的に中核的な役割を担うポジションでもあり、戦略的な視点と責任感をあわせ持つことが期待されます。

② 制作職の仕事内容とは

制作職は、テレビ番組づくりの中心に立つ職種です。主な仕事は、番組の企画立案から始まり、ロケ地の選定や撮影の進行管理、編集作業、放送前の最終調整など、多岐にわたります。

バラエティやドキュメンタリー、情報番組などジャンルもさまざまで、それぞれに合わせた対応が必要です。現場では予期せぬ事態が起こることもあり、柔軟な判断と迅速な対応が欠かせません。

番組の完成まで粘り強く取り組む姿勢と、チームでの連携を重視する姿勢が大切になるでしょう。

③ 報道職(記者・アナ)の仕事内容とは

報道職は、社会で起きている出来事を視聴者に正確かつ迅速に届ける役割を担っています。記者は、現場に足を運び取材を行い、事実を確認したうえで原稿をまとめます。

アナウンサーは、その原稿を視聴者に伝えるだけでなく、情報を整理し自ら執筆することもあります。

ニュースの対象は、政治、経済、災害、事件など多岐にわたるため、日頃から幅広い関心を持つことが求められるでしょう。

突発的な報道にも冷静に対応できる判断力と、情報の信頼性を見極める倫理観も不可欠です。

④ 技術職の仕事内容とは

技術職は、放送を裏から支える存在として、番組制作に欠かせない役割を果たします。

主な業務は、カメラや音響、照明などの操作・調整をはじめ、中継現場での機材設置や、放送システムの保守・運用まで多岐にわたります。

演出の意図を正確に映像や音に反映させるには、高度な専門知識と集中力が求められるでしょう。また、近年はAIやネット配信との連携も進んでおり、新しい技術に柔軟に対応する姿勢も重要です。

トラブル時の対応力や冷静な判断も、現場で高く評価される資質のひとつです。

テレビ局の仕事内容や向き不向きについてもっと詳しく知りたい…という方は以下の記事も参考にしてみてください。仕事内容に合わせて、必要な資格も紹介していますよ。

テレビ局で求められる人物像

テレビ局で働きたいと考えていても、「自分に向いている仕事なのか」と迷うことはありませんか。志望動機を考える前に、まずは現場で求められている人物像を把握しておくことが大切です。

ここでは、テレビ局の仕事で活躍するために必要とされる性質や資質を4つ紹介します。

番組制作や報道の現場で重視されているポイントばかりですので、自分の性格や強みと照らし合わせながら読んでみてください。

- チームで協力しながら仕事を進められる協調性

- 多様な立場に配慮できる高いコミュニケーション能力

- 突発的な出来事にも冷静に対応できる判断力と柔軟性

- 常に情報やトレンドにアンテナを張る好奇心と探究心

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

① チームで協力しながら仕事を進められる協調性

テレビ局の仕事は、表に出るアナウンサーやタレントだけでなく、多くの裏方スタッフの連携によって支えられています。そのため、どんなポジションであっても、仲間と協力して進める姿勢が欠かせません。

たとえば、ニュース番組1本を放送するだけでも、ディレクターやカメラマン、音声、編集など、複数の役割が関わっています。ひとつの連携ミスが、放送全体に大きな影響を与えることもあります。

こうした環境では、自分の役割だけに集中するのではなく、チーム全体を意識して動ける人が求められるでしょう。

個々のスキル以上に、周囲と協調しながら動ける姿勢が重視される点は、この業界の大きな特徴です。

② 多様な立場に配慮できる高いコミュニケーション能力

テレビ業界では、さまざまな立場の人と関わる場面が日常的にあります。番組に出演するゲストやロケ地の関係者、スポンサーなど、それぞれ異なる事情や背景を持つ相手に配慮しながら接する必要があります。

こうした環境で求められるのは、ただ会話が上手なだけでなく、相手の意図や空気を感じ取る力です。特にテレビ局では、視聴者の感情や社会全体の空気感に配慮しながら内容を伝える必要があります。

一方通行の発信ではなく、相手の反応を想定しながら調整していく柔軟な姿勢が不可欠です。多様な価値観を尊重できる人は、テレビ局でも良好な人間関係を築きやすく、信頼される存在になれるでしょう。

③ 突発的な出来事にも冷静に対応できる判断力と柔軟性

テレビ局では、予定通りに進まないことが頻繁に起こります。生放送中に出演者の体調が急変したり、重大なニュースが飛び込んできて放送内容の変更が必要になることもあります。

こうした状況に直面した際に求められるのが、冷静な判断力とその場の状況に応じた柔軟な対応力です。素早く状況を把握し、必要な調整を行うには、周囲との連携も重要になります。

はじめから完璧に対応できる必要はありませんが、慌てずに前向きに取り組む姿勢があれば、現場では大きく評価されるでしょう。変化の激しい環境でも冷静さを保てる人ほど、長く活躍できる傾向にあります。

④ 常に情報やトレンドにアンテナを張る好奇心と探究心

テレビは常に変化するメディアであり、視聴者の関心に合わせた番組づくりが求められます。そのため、日頃から情報に敏感であることが非常に重要です。

SNSやニュースアプリ、動画サイトなど、多様な情報源に触れながら「今、何が注目されているか」を把握する習慣がある人は、番組企画などの場面で強みを発揮できます。

特に、話題性のあるテーマをすばやく取り入れる力は、制作現場で高く評価されるでしょう。

情報の多さだけでなく、それをどう見せるか、どう伝えるかという視点があるかどうかも問われます。好奇心を持って物事を深く掘り下げる姿勢が、テレビ局の仕事には非常に向いていると言えます。

「テレビ局に向いているか知りたいけど、自分の強みがぱっと思い浮かばない……」という人は、以下の記事もおすすめですよ。自分の強みを掘り下げていく方法を学んでいきましょう。

テレビ局業界の市場動向

現在、テレビ業界は大きな転換期を迎えています。ここでは、業界が抱える課題や、各局がどのような対応を進めているのかについて、全体像をお伝えします。

- 視聴率の低下と動画配信サービスとの競争

- 放送以外の事業(不動産・イベントなど)の比重増加

- コンテンツの国際展開とグローバル競争

もっとテレビ業界について詳しく知りたい…という方は以下の記事も参考にしてください。テレビ業界の現状や今後の将来性について徹底的に解説していますよ。

① 視聴率の低下と動画配信サービスとの競争

かつては家族でテレビを見るのが一般的でしたが、スマートフォンやタブレットの普及により、個々が自由な時間に動画を視聴するスタイルが主流となりました。

その結果、テレビ局が重視してきた視聴率は年々低下しています。

とくに若年層を中心にテレビ離れが進み、広告主もインターネットメディアへの移行を進めています。

これに対し、テレビ各局はTVerなどの動画配信サービスやSNS連動型番組の展開に注力し、視聴者との新たな接点を模索しています。

これらの取り組みは、放送形態の変化に柔軟に対応しながら、従来の視聴率中心のビジネスモデルを補完・転換するための重要な施策と位置付けられています。

② 放送以外の事業(不動産・イベントなど)の比重増加

テレビ局は従来の「放送事業」中心の収益構造から脱却し、事業の多角化を図っています。

広告収入の減少を補うために、不動産事業やイベント事業が重要な収益源となりつつあります。

大手テレビ局の中には、自社所有のビルを活用した賃貸事業や商業施設の運営を積極的に行っているケースもあります。

また、人気コンテンツの海外ライセンス販売によって新たな収益モデルを構築する動きも進んでいます。

このような事業の広がりは、テレビ局の経営基盤を強化し、長期的な安定性を確保するために不可欠な戦略として認識されています。

③ コンテンツの国際展開とグローバル競争

日本のテレビコンテンツは、アニメやドラマを中心に海外でも高い評価を受けています。

こうした背景から、テレビ局は国際市場への進出を加速させています。

具体的には、番組のライセンス販売や海外の制作会社との共同制作、さらにはNetflixやDisney+など国際的な配信プラットフォームとの連携が進んでいます。

これにより、世界中の視聴者に向けた発信力の強化を図っています。

今後は、海外市場の嗜好や文化に対応できる企画力・制作力、さらには国際的なマーケティング戦略が、テレビ局にとってますます重要となるでしょう。

テレビ局の志望動機を書くための4つのステップ

就職活動の準備を始めたばかりの方や、テレビ局を目指してエントリーシートを作成している方のなかには、「志望動機をどう書けば良いかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

特にテレビ業界は人気が高く、志望動機の内容次第で選考結果が大きく変わることもあります。ここでは、あなたらしさを伝えながら説得力のある志望動機を仕上げるための4つのステップをご紹介します。

- 徹底的な自己分析

- テレビ局や業界への理解を深める

- 希望職種を明確にする

- 入社後に実現したいことを描く

就活はまじめに進めようとするほど難航するもの。特に志望動機は、ぼんやりとイメージはついても「これって伝わるのかな」「評価される?」と悩み、なかなか書き始められませんよね。

そこで、そんな悩みをAIにまるっとお任せできる「ES自動作成ツール」がおすすめ!「志望理由」「自分の強み」「志望業界」など、「なんとなくのイメージ」を入力するだけで、AIが自動で志望動機を作成します。そのままES提出も可能ですよ。

▼もう志望動機の書き方に悩まない!▼

① 徹底的な自己分析

テレビ局に限らず、志望動機を考える際の出発点は、自分自身を理解することです。なぜテレビ局で働きたいのか、その根拠になる過去の経験や価値観を掘り下げてみてください。

「テレビが好きだから」といった曖昧な理由では、他の応募者との差をつけるのは難しいでしょう。

たとえば、ある番組を通じて感動し、制作の裏側に興味を持った経験や、情報を発信する仕事に魅力を感じた背景など、あなた自身の体験を振り返ることが大切です。

こうしたエピソードを通じて、自分の考えがどのように形成されたのかを明らかにすると、志望動機に一貫性と説得力が生まれます。

そもそも自己分析の仕方がわからない…という方は以下の記事も参考にしてください。自己分析から企業比較まで、やり方をステップごとに詳しく解説していますよ。

② テレビ局や業界への理解を深める

自己分析ができたら、次に重要なのは業界やテレビ局への理解を深めることです。

どのテレビ局にも独自の方針や番組づくりの特徴があり、志望理由に説得力を持たせるには、それらを正確に把握する必要があります。

業界全体の動向を把握するのはもちろん、放送スタイルや重点を置いている分野、デジタル展開の取り組みなどもチェックしておきましょう。

たとえば、報道を重視する局とバラエティに強い局では、求められる人物像も変わってきます。こうした違いを理解したうえで志望理由を組み立てれば、より具体的で実感のこもった動機になります。

内容次第では、他の志望者との差別化にもつながるでしょう。

③ 希望職種を明確にする

テレビ局には多様な職種が存在し、それぞれ役割や必要なスキルが異なります。そのため、どの職種を希望するかをはっきりさせておくことが大切です。

志望職種が曖昧なままだと、企業側も「この人は何がしたいのか」が判断しにくくなります。

たとえば、制作職を目指す場合でも、演出を志すのか、リサーチや進行管理を希望するのかで、アピールすべきポイントが変わってくるでしょう。

希望職種を明確にすることで、志望動機全体に具体性が生まれます。「自分の軸が定まらず、何を書けば良いか分からない」と感じていた方も、このステップを踏むことで道筋が見えてくるはずです。

④ 入社後に実現したいことを描く

入社後にどのような仕事をしたいか、何を実現したいかを明確にしておくと、あなたの将来性や意欲が伝わりやすくなります。

企業は、「この人は入社後にどのように活躍してくれるのか」という視点で志望動機を見ています。ただ「テレビが好き」だけでは足りません。

たとえば、「地域の情報を丁寧に伝える番組を作り、社会課題の解決に貢献したい」といったように、自分の考えや理想を言葉にしてみましょう。

その内容がテレビ局の方針と重なれば、より説得力が増します。未来を見据えた視点を持つことで、あなたの志望動機は一段と魅力的になるはずです。

テレビ局の志望動機例文【総合職・制作職・報道職・技術職】

テレビ局を志望する際、どの職種を選ぶかによって求められる人物像やアピールすべきポイントは大きく異なります。

そのため、職種ごとの志望動機例文を知ることで、自分に合った伝え方を見つけることが大切です。

ここでは、テレビ局の主要な4つの職種に分けて、実際に使える志望動機の例文をご紹介します。これから志望動機を作成する方は、自分の希望職種と照らし合わせながら参考にしてみてください。

- 総合職の志望動機例文

- 制作職の志望動機例文

- 報道職(記者・アナウンサー)の志望動機例文

- 技術職の志望動機例文

志望動機の「核」が決まっていても、いざ書こうとするとどう文章を組み立てればいいのか、わからなくなってしまうものですよね。そんな人は、就活マガジンのES自動作成ツールを活用してみてください!

ES自動作成ツールでは、ぼんやりしたイメージを打ち込むだけで志望動機をAIが作成するため、書きなれていない人でも迷わず作れます。簡単なエピソードを追加で入力したり、自分の強みを入れ込むことで、さらに質の高い志望動機も作れますよ。

また、AIに任せっきりは不安……という人は、就活のプロが志望動機を添削してくれる「赤ペンES」の併用もおすすめです!この先の例文で実際に添削をしているため、ぜひ確認してみてくださいね。

▼志望動機で迷いたくない人へ▼

①総合職の志望動機例文

ここでは、テレビ局の総合職の志望動機を添削しています。

原体験から企業理解、入社後のビジョンまでを一貫した内容にすることが大切です。

| 【結論】 |

| 添削コメント|「人の心を動かす」では抽象度が高く、職種との関連性も伝わりにくいため、番組を通じた社会的意義と自分の果たしたい役割を具体的に伝えました。志望動機は“なぜその職種か”を明確に伝えることが重要です。 |

| 【根拠となるエピソード】 中学生の頃、災害報道で地域の現状を丁寧に伝えるニュース番組を見て、 |

| 添削コメント|「テレビの力に衝撃を受けた」「『伝える仕事』に興味を持った」などの表現は漠然としており、内容が読み手に伝わりません。そこで、当時の様子を具体的に説明するとともに、その経験によってどう自身の心境が変化したかを明確に示しました。 |

| 【エピソード詳細】 大学では放送研究会に所属し、自主制作番組で地域イベントを取材しました。限られた時間と情報の中で、 |

| 添削コメント|「仲間と議論しながら工夫」「伝わる形に仕上げる難しさと面白さ」という表現では、どんな工夫をしたのかや実感の内容の説明が不足しています。工夫の具体内容や責任ややりがいを感じた経緯を説明し、この経験で学んだことや関心を明らかにしました。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴社は報道からバラエティまで多様なジャンルで全国に影響力を持ち、 |

| 添削コメント|「社会との接点」「生活者目線を重視した企画姿勢」などの言葉を述べるだけでは説得力がなく、競合他社と差別化できません。企業特有の特徴や企画を挙げて企業理解の深さを示すことが、説得力のある志望理由を作成するために重要です。 |

| 【入社後】 貴社に入社後は、 |

| 添削コメント|「社会とのつながりを築ける存在」という表現は抽象的で、成長意欲もぼやけている印象です。将来的な目標や貢献の仕方を具体的に伝えることで、総合職の役割への理解と自己成長をアピールしています。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

もともとの文章では、「人の心を動かす」「衝撃を受けた」などの抽象的な表現が目立ちました。また、企業選びの理由が曖昧で、説得力に欠けていた点が課題でした。

【添削内容】

曖昧だった志望理由に、具体的な経験に基づいた意欲や根拠を補足しました。企業の選定理由では、番組内容に言及した上で自身の関心を伝え、企業理解の深さと本人の軸との一致を示しています。

【どう変わった?】

原体験の内容が具体化されたことで説得力が増し、テレビ局の総合職への職種理解や貢献意欲がより明確になりました。内容に一貫性が生まれ、思考力や言語化力が伝わる文章になりました。

| ・動機の具体的な背景や根拠を示す ・職種の役割と自身の経験や適性を結びつける ・企業の特徴を踏まえた上で志望理由を示す |

▼添削が少し気になった方へ▼

上記の添削例文を読んで「この完成度の志望動機が書けるかな……」と不安になった方もいるでしょう。志望動機は「書くだけ」ならなんとかできても、そこからの質上げが最も難しいポイントです。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの志望動機をびっしり赤で添削。「とりあえず書いた」志望動機も、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、志望動機の質に自信がなくても大丈夫。志望動機をうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

②制作職の志望動機例文

ここでは、テレビ局の制作職の志望動機を添削しています。

制作職に求められる企画力・取材力と自分の経験を重ね、テレビ局で働きたい理由を具体的に伝えることがポイントです。

| 【結論】 |

| 添削コメント|「人の心を動かす」という表現は曖昧です。制作職を目指す理由としては根拠が弱いため、「どんな番組を、どんな視点で作りたいのか」を具体的に伝えました。貴社の特徴(企画力・取材力)にも触れており、志望度を明確にしています。 |

| 【根拠となるエピソード】 小学生の頃、災害時にテレビで見た報道特番を通じて、現場の状況を知ることができました。 |

| 添削コメント|「不安が和らいだ」という表現は感情の変化だけで、映像の内容が不明でした。今回は「どんな映像だったのか」を具体的に補足し、「励まし、前を向かせる力がある」ことの根拠を明確にしています。 |

| 【エピソード詳細】 大学では放送研究会に所属し、自主制作番組の企画・編集を経験しました。地域の課題を特集する企画では、取材先との信頼関係を築くことに苦労しましたが、丁寧な説明と継続的なやり取りを重ね、協力を得ることができました。 |

| 添削コメント|「視聴者の反応を直接受け取る」という表現では、具体的にどのようなフィードバックを得たのかが不明です。今回は取材対象者からの反応に置き換え、番組制作後のリアクションを明確にすることで、成果に説得力を持たせました。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴社は、ドキュメンタリーや情報番組に定評があり、 |

| 添削コメント|「社会的意義のあるテーマを丁寧に掘り下げている点」という表現では具体的な内容が不明瞭で、どこに魅力を感じているのかが伝わりにくいです。番組の特性(長期密着型ドキュメンタリー)に触れることで、企業理解の深さと志望理由の根拠を補強しました。 |

| 【入社後】 入社後は、視聴者の視点に立った番組づくりを心がけ、 |

| 添削コメント|「社会課題に関心を持つきっかけ」は抽象的で再現性に欠けます。どの層に向けて、どのような工夫をし、どんな番組を作るかという構造に落とし込むことで、志望者の構想力と制作姿勢が明確に伝わるようになりました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

全体的に曖昧な印象があり、テレビ局の制作職としての適性や志望意欲が伝わりにくかったです。「人の心を動かす」などの漠然としている表現が多く、どのような経験や価値観に基づく志望なのかが不明確でした。

【添削内容】

エピソードの内容を具体化し、体験の背景や意味をはっきりさせました。また、企業を選んだ理由についても、番組内容や制作スタンスに触れることで説得力を持たせました。

【どう変わった?】

番組づくりに対する主体性や価値観が明確になり、納得感のある志望動機になりました。テレビ局への志望熱意や企業理解、貢献意欲が明確に伝わる内容になっています。

| ・経験に基づいた価値観や思いを伝える ・番組制作の姿勢と自分の価値観を結びつける ・入社後の目標は貢献対象や意図を明確に示す |

③報道職(記者・アナウンサー)の志望動機例文

ここでは、テレビ局の報道職(記者・アナウンサー)の志望動機を添削しています。

「いつ・どこで・なぜ関心を持ったか」「なぜその企業なのか」などの問いに一貫した内容で答えることが重要です。

| 【結論】 私は、 |

| 添削コメント|「人々の関心に寄り添う」「社会に貢献したい」などの表現が漠然としているかつ職種との関連性が見えづらかったです。添削後は、報道記者の役割を具体的に定義づけるとともに、報道職の立場からどう貢献したいかを伝え、報道職志望であることを強調しました。 |

| 【根拠となるエピソード】 高校時代、地元で起きた自然災害をきっかけに、情報の重要性を実感しました。混乱する中、 |

| 添削コメント|「安心材料」という言葉では、報道の何が役立ったのかが伝わりづらいです。そこで、当時の報道の内容や機能、その場にいた人の状況に言及することで、状況が変わった経緯がわかりやすく伝わるようにしました。 |

| 【エピソード詳細】 当時、避難所にいた私は、誤った噂に戸惑う人々を見て、正しい情報がいかに人を救うかを実感しました。 |

| 添削コメント|「伝える仕事に関心」という曖昧な文を削除し、誤情報と正確な報道の対比によって報道の価値を明確に示しました。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴社は地域密着型の報道姿勢と迅速な現場対応に定評があり、 |

| 添削コメント|「知る権利への誠実さ」という表現は、この言葉で何を伝えたいのかがわかりにくいです。改善後は、平時と災害時の具体的な報道姿勢に言及し、さらに「現場重視」という社風と自分の方向性を結びつけることで、納得感のある志望理由にしています。 |

| 【入社後】 入社後は、社会の変化を敏感に捉えながら、 |

| 添削コメント|「信頼される報道」という表現は抽象的で、実現手段が見えにくいです。そこで、社会課題と生活者の視点をつなぐ報道の価値創出に言及し、報道記者としてのビジョンを明確にしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

記者としての志望理由が全体的に抽象的で、意味は通っても根拠に欠けている表現が多く見受けられました。また、企業選びの理由も漠然としたことしか述べておらず、言葉に説得力がありませんでした。

【添削内容】

報道職ならではの視点やスキル(現場重視・一次情報・市民の声)に言及し、職種への理解や適性をアピールしました。また、自身の経験や企業の情報に具体性を加えることで、文章に信ぴょう性を持たせいます。

【どう変わった?】

エピソードの具体化により「なぜ報道職か」が明確になりました。また、企業独自の報道姿勢と自身の価値観との一致を伝えることで、志望度の高さがより伝わる内容になりました。

| ・当時の状況や経験の具体的な内容を伝える ・企業の報道姿勢と自分の価値観を結びつける ・報道職としての目標を詳細に示す |

アナウンサーに特化した対策をしたい…という方は以下の記事も参考にしてください。志望動機だけでなく、面接対策やエントリーシート全体の作り方についてまるっと解説していますよ。

④技術職の志望動機例文

ここでは、テレビ局の技術職の志望動機を添削しています。

大学生活で得た経験を軸にしながら、テレビ局の技術的取り組みと自分の成長意欲を結びつけることが大切です。

| 【結論】 私は、最先端の技術で多くの人に感動を届けるテレビ局の技術職として、 |

| 添削コメント|「放送の安全と品質を支える」では意味が広く、技術職の仕事内容の具体性に欠けていました。技術が果たす役割を「映像と音声の安定して届ける力による番組価値の最大化」とし、志望する意義と意欲を明確にしています。 |

| 【根拠となるエピソード】 大学時代、放送研究会での |

| 添削コメント|「配信トラブル対応」では漠然としていて内容が見えにくいため、場面や対象を明示して具体性を高めました。技術職は正確な状況把握とトラブル対応が求められる職種なので、そのきっかけが具体的に書くことが重要です。 |

| 【エピソード詳細】 学園祭のオンライン配信で音声が出ないトラブルが発生した際、 |

| 添削コメント|「原因を突き止めて復旧」では行動の具体内容が伝わりません。技術的な判断の過程と修正にかかった時間を示すことで、トラブルへの冷静かつ主体的な対応力をアピールしました。技術職としての適性が伝わる内容です。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴社は、ネット同時配信や4K・8K放送など |

| 添削コメント|「新しいメディア技術の導入に積極的」という表現は汎用的で、他局と差別化しづらい内容でした。技術変化にどう対応しているのかに焦点を当て、そこに共感していることを明示することで、「その企業を選ぶ理由」に説得力を持たせました。 |

| 【入社後】 入社後は、視聴者が安心して放送を楽しめるよう、 |

| 添削コメント|「整備・保守に責任を持ち」ではやや当たり前な印象を受けます。「定期点検や障害対応を通じてトラブルを未然に防ぐ」と主体的な行動意欲を示すことで、自ら働きかけて安定した放送を支える意志が明確になり、使命感のある人物像として伝わる内容になりました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

全体として、抽象的な表現が多く見られ、どのような行動や思考からその結論に至ったのかが伝わりにくい状態でした。そのため、採用側が志望意欲や適性を読み取るのが難しい内容になっていたでしょう。

【添削内容】

具体的な行動や技術の内容、判断の過程を記述することで、文章全体の説得力を高めました。また、企業選びの理由についても「技術への関心」と「企業の特性」を結びつけ、根拠を明確にしました。

【どう変わった?】

志望理由に一貫性と納得感が生まれ、技術職への理解度と適性が読み取りやすい文章になりました。また、入社後の活躍像が具体的になったことで、実務への再現性や熱意が伝わります。

| ・行動を通じて意欲と適性を具体的に示す ・技術的な内容に言及する ・企業の特徴と自身の関心を結び付ける |

▼添削が少し気になった方へ▼

上記の添削例文を読んで「この完成度の志望動機が書けるかな……」と不安になった方もいるでしょう。志望動機は「書くだけ」ならなんとかできても、そこからの質上げが最も難しいポイントです。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの志望動機をびっしり赤で添削。「とりあえず書いた」志望動機も、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、志望動機の質に自信がなくても大丈夫。志望動機をうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

テレビ局の志望動機を作成する上でのNG例

テレビ局への就職を目指して志望動機を書こうとすると、誰でも思いつきそうな内容や、感情だけが前面に出た文章になりがちです。

テレビ業界はクリエイティブかつ実力主義の傾向が強いため、志望動機ひとつで評価が大きく変わることも珍しくありません。

ここでは、よくあるNGパターンとその理由を解説しながら、評価される志望動機に仕上げるためのヒントをご紹介します。

- ありきたりな表現になっている

- 番組や局に関する知識が不足している

- 「好き」だけに終始してしまっている

① ありきたりな表現になっている

テレビ局の志望動機では、「人に感動を届けたい」「子どものころからテレビが好きだった」といった表現をよく見かけます。

ただ、こうした言葉は誰でも書ける内容で、他の応募者と似た印象になりがちです。そのため、採用担当者に強く印象づけるのは難しいでしょう。

実際、例文での表現をそのまま使うと、オリジナリティに欠けるものになってしまいます。

これを避けるには、自分の経験やスキルを交えて、なぜそのテレビ局を選んだのか、どんな番組に関わりたいのかを具体的に伝えることが大切です。

たとえば、「ドキュメンタリー番組の取材構成に感銘を受け、自分の取材経験を活かしたい」といった内容であれば、志望理由に説得力が生まれます。自分自身の体験を軸にして、表現を工夫してみてください。

② 番組や局に関する知識が不足している

志望動機を書くうえで、そのテレビ局や番組についての理解が浅いと、「どこでもいいのでは」と受け取られてしまいます。これは、志望度の低さを疑われる原因にもなりますので注意が必要です。

テレビ業界は、局ごとに番組ジャンルや社風、重視している価値観が異なります。

たとえば、報道に力を入れている局と、バラエティ番組を多く制作している局とでは、求められる人物像やスキルも違ってくるでしょう。

したがって、志望動機でもその特徴に合わせた内容を盛り込むことが重要です。

「〇〇テレビの報道番組の社会的影響に惹かれた」「△△局の挑戦的な演出方針に共感した」といったように、自分の思いや経験と局の特徴を結びつけて伝えると、説得力のある志望動機になります。

テレビ局ごとの違いをしっかりと調べたうえで、自分の視点を加えて書くようにしましょう。

③ 「好き」だけに終始してしまっている

「テレビが好きだから志望しました」という動機は自然ではありますが、それだけでは採用につながるとは言えません。テレビ局で働くには、好奇心に加えて行動力や発信力といったスキルが求められるからです。

たとえば、学生時代に映像編集やSNS運用、プレゼンテーションなどに取り組んだ経験があるなら、それをテレビ局でどう活かしたいかまで具体的に書くことが必要です。

「好き」という気持ちをスタート地点にしつつも、「だからこそこのスキルを伸ばしてきた」「この経験が制作に役立つ」といった構成で伝えると、実務に活かせる人材として評価されやすくなります。

志望動機では、自分の強みとテレビ業界との接点をしっかり示しましょう。他の応募者と差をつけるためにも、経験やスキルとの結びつきは欠かせません。

どうしても志望動機が上手く書けない…と困っている方は以下の記事も参考にしてみてください。上手く書けない原因やおすすめの対処法を紹介していますよ。

志望動機を明確にし、テレビ局の選考を突破しよう

テレビ局を目指すうえで、自分の想いをしっかり言葉にすることは選考を突破するための重要なポイントです。テレビ業界は非常に競争が激しく、多様な業務が求められます。

そのため、自分の発想力や主体性をどう活かせるかを具体的に伝えることが求められます。また、動機を過去の経験と結びつけて語ることで説得力が増し、将来のキャリアにも良い影響を与えるでしょう。

なぜテレビ局で働きたいのか、その理由を明確にすることが成功への第一歩です。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。