【例文付き】自己PRで研究を効果的にアピールするには?理系学生向けに徹底解説

就職活動で研究を自己PRにする場合、効果的なアピールに向けて押さえるべきポイントがあります。

研究に費やした時間や労力、成果をどう企業に伝えれば良いのか悩みどころですよね。

この記事では就職活動中の理系学生が、研究を通じて自己PRするための具体的なポイントや、自己PRのイメージをどう文章化するかを徹底解説します。

また、好印象を与える例文やよくある間違いについても紹介するので、ぜひ自信を持って自己PRを完成させてください。

自己PRをすぐに作れる便利アイテム

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

永井

2021年シーマインドグループにセールススタッフとして入社。営業を学び2022年にチームリーダーに昇格。その実績から2023年に株式会社シーマインドキャリアへ転籍。現在はキャリアアドバイザーとして就活サポートをおこなう。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る研究に関する自己PRは好印象!理系学生向け

まず結論から述べると、理系学生が自己PRのテーマに研究を選ぶのは効果的です。

一口に「研究」といっても、実は企業が求めるさまざまな能力を養う機会でもあり「論理的思考力」や「問題発見・解決能力」「粘り強さ」と多くのスキルを身につけられます。

いずれの能力も就職活動で歓迎されるスキルのため、学生時代の研究は自己PRのテーマとして心強い素材ですよ。

理系学生は研究を行う機会が多いですが、その内容や過程でどのような学びがあったかなどを伝えてみましょう。

研究内容は人によって異なるので差別化ができる反面、採用担当者に研究内容を分かりやすく伝える必要もありますよ。

「そもそも自己PRって何だろう…?」「どんなときに必要になるの…?」という方は、先にこちらの記事を読んでみてください。基本的な知識をおさえられますよ。

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

理系学生が自己PRに研究を使う5つのポイントと注意点

自己PRに良い素材である研究も、ポイントや注意点を押さえなければクオリティの高い自己PRになりません。

ここでは特に大切な要素として、以下の5項目を解説します。

①応募先企業の欲しい人物像にマッチしているか確認する

効果的に自己PRをするには、まず応募先企業が求める人物像の把握が重要です。

どんなに素晴らしい研究をアピールしても、企業のニーズに合致していなければ企業にとって魅力的な人材には映りません。

そのため、まずは企業がどんな人材を求めているのかを求人票や企業のウェブサイト、会社説明会で確認しましょう。

ニーズが把握できたら、アピールしたい研究と上手に関連付けながら自己PRを練り上げてください。

志望先のニーズを把握するためには、企業研究が重要です。以下の記事では、ノートにまとめながら企業研究をするやり方をご紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

②研究内容の紹介ではなく自分の強みを紹介する

自己PRは、研究内容そのものだけでなく研究を通して得た自分の強みを述べるのが重要です。

研究内容を詳細に説明しても、専門外の採用担当者には価値が伝わりにくいため、戦力として活躍するアピールには繋がりません。

そのため、研究を通してどんな能力を身につけ実際の業務にどう活かせるかに焦点を当てれば、採用担当者に自分の強みを印象付けられます。

つい研究内容そのものを熱弁したくなることは分かりますが、研究はあくまで自分の強みを紹介する材料である点を忘れないでください。

研究の内容を話しすぎると、本来の目的である自己PRから遠ざかる可能性があります。

あくまで目的は研究のエピソードをもとに自己PRを行うことなので、自身の強みのアピールに力を入れましょう。

③専門用語を減らして分かりやすく伝える

理系の学生が自己PRで研究をアピールする際には、専門用語を減らして分かりやすく伝える点を意識しましょう。

企業の採用担当者は、必ずしも研究分野に関連する専門知識を持っているとは限りません。

そのため、難解な専門用語を多用するとかえって自分の強みや成果が正しく伝わらない可能性があります。

学術用語や専門用語を分かりやすく説明すれば、採用担当者が研究の意義や結果を理解しやすいうえ、コミュニケーション能力のアピールにも効果的です。

④数値を使って具体的な成果を盛り込む

自己PRに研究成果を盛り込む際、数値を用いて具体的に表現するとより効果的なアピールができます。

漠然と研究成果をアピールするだけでは、どの程度の成果だったのかが客観的にイメージしにくいため、評価に繋がりません。

たとえば「実験の効率を向上させた」と表現するよりも「実験時間を30%短縮し、コストを20%削減した」と具体的な数値で示すほうが、成果の大きさが明確です。

さらに数値化された成果は、応募者が入社後にどれだけ貢献できるかを予測する判断材料にもなるので、選考の余地があると印象付けられます。

研究内容をエピソードにしつつ、自己PRを行う際は平均的な数値もあわせて伝えることをおすすめします。

仮に研究の成果が素晴らしいものであっても、基本的に面接官は研究に従事していません。平均値の提示をしそれに対してどれほどの研究成果が出たのかを伝えるとより分かりやすい自己PRになりますよ。

⑤実績ではなくパーソナリティをアピールする

自己PRで研究を用いる場合、自身のパーソナリティのアピールも忘れてはならない点です。

企業は単に優れた実績を持つ人材を求めるだけでなく、組織文化に適合しチームで協力して仕事ができる人物を重視しています。

しかし、実績だけをいくらアピールしても応募者の特性や人となりはまでは判断できません。

そのため、研究中に重視した協調性や創造性等のパーソナリティも一緒に述べてください。

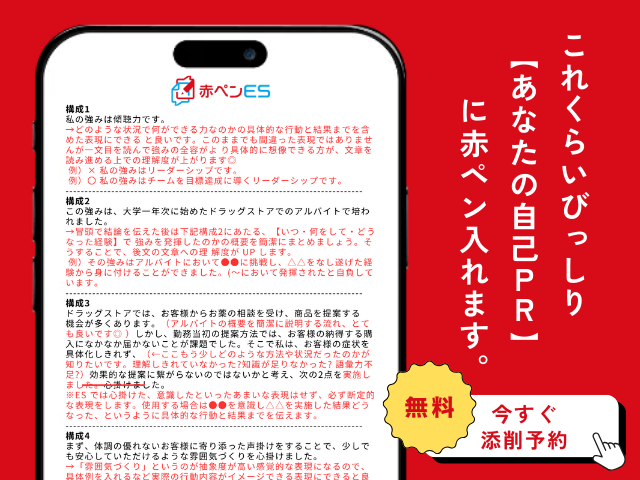

プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつける自己PRを作ろう

「自己PRが書けない……」「強みってどうやってアピールしたらいい?」など、就活において自己PRの悩みは尽きないものですよね。

そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたの自己PRの良い点も改善点もまるごと分かりますよ。

さらに、本記事の後半では実際に「研究」を自己PRとして伝える際の例文を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

【3ステップ】研究の自己PRの分かりやすい構成

研究をテーマにした自己PRは、構成にも気を配ることでより内容が充実します。

以下の3項目を参考に、整った構成を意識しましょう。

①結論として自分のPRポイントを簡潔に述べる

自己PRは、まず結論としてアピールポイントを述べる構成を意識しましょう。

採用担当者は多くの応募書類をチェックするため、結論までがダラダラと長い自己PRは負担になってしまいます。

そのため、結論として自己PRを冒頭で述べることで他の情報との混同が起こらず、企業にとって価値のある人物像を端的に伝えることが可能です。

結論を裏付ける情報は後から述べれば問題ないので、まずは結論から切り込んで採用担当者の興味を惹きつけてください。

②具体的な研究のエピソードを盛り込み説得力をもたせる

研究の自己PRにおいて、具体的な研究のエピソードの提示は欠かせません。

なぜなら、自分が携わった研究に対する熱意や努力、成果を端的に示すことで自己PRに説得力が持たせられるためです。

具体的な裏付けもないままにアピールポイントを熱弁しても真実味がなく、採用担当者は判断に困ってしまいます。

主張に嘘がないことを証明するためにも、自己PRの根拠として具体的なエピソードを提示しましょう。

エピソードの説得力を上げるために、当時の感情の変化や客観的な評価があれば伝えてみましょう。

「○○という思いで…」「教授から○○の面で評価された」などのアピールをすることでより説得力が増しますよ。

③入社後に強みを活かしてどう活躍できるかで締める

研究を使った自己PRは、入社後に自分の強みを活かしてどう活躍できるかを述べて締めましょう。

これは単に研究実績を羅列するだけでなく、研究の経験を実際の業務にどう活用して企業に貢献するかをアピールするためです。

どんなに優れた研究経験があっても、業務に役立てられない人材は企業から必要とされません。

採用担当者に入社後に活躍しているイメージを持たせるには、実際の業務と研究の経験とを関連付けてアピールし、企業の戦力になると印象付けましょう。

「入社後のイメージってどんな風に考えたらいいのかわからない…」という方には以下の記事がおすすめです。目標の立て方や伝え方のポイントがまとまっていますよ。

研究を通してアピールできる主な能力7つ

研究を通じて得られるスキルは、さまざまな場面で役立つものがたくさんあります。

ここではそんな中でも、ビジネスシーンで特に役立つスキルとして以下の7つをピックアップしました。

①仮説検証能力

仮説検証能力は、さまざまな業務で活用できるスキルです。

研究検証能力は、データや実験を通じて導き出した仮説の妥当性を検証するプロセスの中で培われ、論理的思考力やデータ分析力も同時に磨かれます。

多くのシーンで活用できますが、特に新規プロジェクトの立ち上げやマーケティング戦略の策定で、真価を発揮するでしょう。

②論理的思考力

論理的思考力も、ビジネスシーンで重宝されるスキルです。

研究では、仮説の設定から結論の導出まで一貫した論理展開が求められ、社会人に求められる論理的思考力も習得できます。

論理的思考力は、問題解決が求められる場面やプロジェクトマネジメント、意思決定が必要なシーンで特に重宝されるでしょう。

構造的なアプローチによって課題に対応できれば、効率的且つ効果的に業務を進められます。

論理的思考力は問題解決能力や新規事業の立ち上げの際にも生かすことができます。

特に新規事業の立ち上げでは、問題が多く発生します。その中で仮説を立てながら1つずつ前に進むことで事業を大きくすることができるので、論理的思考力は仕事に大いに生かすことができます。

③データ分析能力

データ分析能力も、研究活動を通じて培われるスキルとして見逃せません。

データ分析能力は、膨大な量のデータから有意義な情報を抽出し、適切な統計手法を用いて解析する能力で、ビジネスでも歓迎されるスキルです。

ビジネス界では市場分析や顧客分析の場面で重宝され、金融業でのリスク分析にも応用できますし、AIや機械学習を活用した新サービスの開発にも使え、将来性も高いスキルです。

④調査能力

調査能力は、必要な情報を効果的に収集し信頼性を評価したうえで、それらを適切に整理・分析する力を指します。

研究を進める中で、問題解決のために多角的な視点から情報を集め、的確に選別する中で磨かれるスキルです。

調査能力は、たとえば市場調査での競合他社の動向や顧客のニーズ把握に必要なデータ収集に役立つでしょう。

さらに人材採用のシーンでも、候補者のバックグラウンドや適性を徹底的に調査し、最適な人材を選ぶうえで発揮できるスキルです。

ビジネスにおいて市場調査はすべての事業をスタートさせる準備として重要になります。

そもそも事業を始めるかの判断軸として重要であり、もし研究で調査能力を発揮したのであれば、マーケットサイズの把握や顧客ニーズの理解などを入社後の活躍イメージに設定してみましょう。

⑤コミュニケーション能力

研究を通じて得られるスキルの中でも、コミュニケーション能力はぜひアピールしたいスキルです。

研究においては、成果を他者に伝えるための論文執筆やプレゼンテーション、共同研究やチームプロジェクトでの情報交換で養われます。

コミュニケーション能力はあらゆるビジネスで活用できる「ポータブルスキル」の1つで、営業や顧客対応、チームマネジメントに至るまでさまざまなシーンで有益でしょう。

会社は全ての従業員が一丸となって育てていくものなので、やりとりをスムーズにするコミュニケーション能力は欠かせないスキルと言えます。

こちらの記事では、コミュニケーション能力の自己PR方法を、例文とともに詳しくご紹介しています。コミュニケーション能力に自信がない人にもおすすめの内容になっているので、ぜひ読んでみてくださいね。

⑥粘り強さ・継続力

研究を通して身につく粘り強さや継続力は、社会人にとって重要な能力です。

研究活動は多くの困難や予期せぬ問題の発生も多く、状況打開のためには粘り強さや継続力が欠かせません。

たとえば実験の失敗やデータの不一致に対して試行錯誤を繰り返すうちに、困難な状況でも投げ出さない粘り強さが身につきます。

こうして得られた粘り強さや継続力はビジネスでも応用でき、研究職や開発職はもちろん試行錯誤を重ねるプレゼンの準備でも発揮できるでしょう。

仕事は最初のうちはうまくいかないことばかりですが、その際にすぐに心が折れていては成長ができません。

研究で苦戦したことがあれば、その際に自身はどのように解決したのかを伝え、粘り強さと継続力をアピールしてみましょう。

⑦発想力

研究によって得られた柔軟な発想力は、就活を有利にする武器です。

研究活動では既存の枠組みを超えて問題を解決したり、新たな仮説を立てたりする場面で柔軟な発想力が求められます。

こうしたな発想力は、企画開発や商品設計、マーケティング、コンサルティング業務においても有利で、業務効率化や新規事業開発の場面でも、革新的な提案ができるでしょう。

【PRポイント別】研究の自己PRの好印象な例文7選

ここではこれまでの内容を踏まえ、研究を自己PRに使う場合の好印象な例文を解説します。

自分がアピールしたい能力と照らし合わせながらチェックしてください。

また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①仮説検証能力をPRする場合

ここでは、研究を通して「仮説検証能力」をアピールしたい場合の自己PRを添削しています。

仮説検証の過程でどう強みを発揮したか、研究での実体験をわかりやすく誰にでも伝わるに書くことを意識しましょう。

| 【結論】私は |

| 添削コメント|当初の文章では「仮説検証能力」とだけありましたが、「着実な」と強調する言葉を加えて研究を意欲的・継続的に取り組んできたことを伝えています。自己PRでは「自分がどんな強みをどのように発揮できるか」を短い一文で端的に示すと印象が良くなるでしょう。 |

| 【エピソード】大学では |

| 添削コメント|「没頭」という言葉は良いですが、もう一歩踏み込んで「どんな対象を多角的に分析したか」を示すことで、具体的な研究内容が伝わりやすくなります。研究の説明は専門用語を使いがちなので、「相手がイメージできるレベルの言葉」で表現するのがポイントです。 |

| 【エピソード詳細】 |

| 添削コメント|当初の文章では「苦労したが成果を得た」という流れだけでした。「複数のデータ分析ツールや観察手法」など取った手段を説明することで、具体的な努力の方法がわかり、説得力が増します。「どんな工夫をし、どう乗り越えたか」を明示しましょう。 |

| 【成果】 |

| 添削コメント|「誰にも負けない」という表現は熱意が伝わる一方、主観的に聞こえやすい面もあります。そこで「論理的思考と柔軟なアプローチを組み合わせる」という説明を加え、どのような点で強みがあるのかを客観的に伝える形に修正しています。 |

| 【入社後】入社後は |

| 添削コメント|「戦力に加わる所存」という意気込みは良いですが、もう少し具体的に「どのように仮説検証力を発揮するか」を盛り込むと、採用担当者が具体的な活躍イメージを描きやすくなります。自己PRでは「入社後の行動イメージ」を示すことが非常に重要です。 |

【NGポイント】今回の自己PRでは、強みが「仮説検証能力」である点を述べる一方、どのように身につけたのか、具体的に何を得られたのかが曖昧でした。そのため、採用担当者に伝わる説得力が不足し、入社後の活躍イメージを十分に描きにくい内容になっていました。

【添削内容】冒頭で「仮説検証力を強みとする理由」と「大学の研究内容」を端的に明記しました。中盤では、複数の分析ツールや観察手法を活用した過程を加筆し、終盤に具体的な成果や入社後の活かし方を示して、読み手が活躍イメージを持ちやすい構成へ改善しました。

【どう変わった?】修正後は「どんな研究で、どんな工夫をし、どんな結果が得られたのか」が明確になり、強みの根拠がより具体的になりました。さらに入社後の具体的な活用方法を加えることで、強みが単なる自己評価ではなく、企業目線で見ても魅力的な自己PRへと変わっています。

| ・具体的なエピソードや成果を数字や事例で示す ・自己評価を客観的に示す ・入社後の行動や貢献を描 |

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

②論理的思考力をPRする場合

ここでは、研究を通して「論理的思考力」をアピールしたい場合の自己PRを添削しています。

論理的思考に説得力を持たせるには、その能力で得られた成果を数値などで具体的に説明することが重要となるでしょう。

| 【結論】私の強みは、 |

| 添削コメント|当初の文面では「論理的思考力」が端的に示されていますが、「複雑な課題を体系的に捉え、解決へ導く」というフレーズを補うことで、具体的にどのような思考力かをわかりやすく説明し、一文で何が言いたいか伝わる工夫をしています。 |

| 【エピソード】大学院での研究では、 |

| 添削コメント|「「検証しました」というだけでなく、「数値的に分析しました」と述べることで、論理的思考力を発揮した具体的な手法がより鮮明に伝わります。自己PRでは、“どのように取り組んだか”が重要な評価ポイントになるためです。 |

| 【エピソード詳細】まず課題を |

| 添削コメント|当初の文面では「細分化して仮説を立てた」ことは伝わるものの、やや淡白です。「いくつかの要因に分解」「定量的に比較検証」という表現を入れることで、論理的なステップを踏まえた手法であることがより具体的にイメージできます。 |

| 【成果】このプロセスを通じ、 |

| 添削コメント|「痛感した次第です」という表現は意気込みを示すのに良いですが、もう少し客観的・具体的にするとより自己PRとして説得力が増します。「複雑な課題を体系化し、具体的な解決策を導くうえで大いに有効」と表現することで、論理的思考力がよりはっきりと伝わります。 |

| 【入社後】大学院で身につけた |

| 添削コメント|当初も「入社後に役立てられる」と述べられていましたが、さらに「複数の要因を整理・分析」「最適な打ち手を導く」といった表現を加えることで、採用担当者が「この人が入社後にどのように活躍するのか」をイメージしやすくなります。 |

【NGポイント】今回の自己PRでは、「論理的思考力」がどのような手順や工夫によって培われ、具体的にどのような成果を生み出したのかがやや不十分でした。その結果、採用担当者が強みをイメージしづらく、入社後にどのように活用されるのかを描きにくい構成でした。

【添削内容】冒頭で「複雑な課題を体系的に捉える力」と示し、5,000件のデータ分析や20%の効率向上など数値を入れ、論理的なプロセスを強調しました。また、入社後のプロジェクト推進で「要因整理と最適打ち手の導出」を行う点を具体的に追記しました。

【どう変わった?】修正後は、「どんな課題を、どんな方法で、どのように解決したか」が明確化され、強みの信憑性が高まりました。さらに数値や論理的アプローチのステップを入れたことで、担当者が成果をイメージしやすくなり、入社後の貢献度も具体的に伝わる魅力的な自己PRへと変わっています。

| 定量的な成果を明示する ・論理的思考プロセスを具体的に言語化する ・入社後にどう活かすかを明示する |

③データ分析能力をPRする場合

ここでは、研究を通して「データ分析能力」をアピールしたい場合の自己PRを添削しています。

データの分析プロセスと結果を「読み手に伝わるように」わかりやすく説明することが大切です。

| 【結論】私の強みは、 |

| 添削コメント|当初の文面では「データ分析能力」が端的に示されていますが、「大規模データを正確に分析し、最適解を導き出す」というフレーズを補うことで、具体的にどのような能力化か読み手がイメージしやすいような表現にしました。 |

| 【エピソード】研究では10万件以上のデータセットを用いて、 |

| 添削コメント|「10万件を超えるデータセットを用いて」という部分は残しつつ、「精密に評価」や「数値的に証明」というフレーズを加えることで、データ分析能力の具体的な取り組みをより鮮明に伝えています。 |

| 【エピソード詳細】この過程で、AIモデルの予測精度を10%向上させ、 |

| 添削コメント|「予測精度の改善に大きく貢献」から「従来手法との差別化を図ることに成功」という表現に変えることで、結果のインパクトを強調しています。また、「論理的に分析し、有用なパターンを導き出す」と表現することで、より主体的で理論的な印象が強まります。 |

| 【成果】 |

| 添削コメント|上記のようにエピソード詳細に組み込みましたので、ここでは省略しています。文字数が余るようであれば「10万件以上のデータ検証をもとに、競合アルゴリズムと比較して10%高い精度が得られた」とまとめの文章を書くと良いでしょう。 |

| 【入社後】入社後は、 |

| 添削コメント|当初も「貴社プロジェクトに貢献したい」と述べられていましたが、さらに「データドリブンな意思決定を推進」といった具体的な活躍像を述べることで、採用担当者が「この人が入社後にどのように活躍するのか」をイメージしやすくなります。 |

【NGポイント】今回の文章では、データ分析力が強みである点は示されているものの、どのような課題に対してどんなアプローチを取り、どのように成果へつなげたのかが若干抽象的でした。さらに、入社後にどのように活かすのかが大まかにしか述べられておらず、採用担当者が具体的なイメージを持ちにくい構成でした。

【添削内容】冒頭で「大規模データの正確な分析と最適解の導出」という強みを強調しつつ、10万件や10%向上といった数値を用いて分析のプロセスと成果を明確にしました。加えて、新サービス開発やAI構築など入社後の活用イメージを詳述し、応募企業が求める貢献度を高める構成へと整理しました。

【どう変わった?】修正後は、具体的な数値や論理的アプローチのステップが示され、強みの根拠がより説得力を伴う形になりました。さらに入社後の活動内容が「どのように企業に貢献し、自身が成長していけるか」をイメージできるため、採用担当者にとって魅力的かつ納得感のある志望動機へと進化しています。

| 体的な数字や比較対象を明示する ・課題をどう解決したかのプロセスを書く ・入社後の展望を語る |

④調査能力をPRする場合

ここでは、研究を通して「調査能力」をアピールしたい場合の自己PRを添削しています。

何の問題に対し、どんな調査をしたのか、そこから得られたものは何か、といった調査過程と思考がわかるようにエピソードの構成を考えましょう。

| 【結論】私の強みは、 |

| 添削コメント|もともとの「必要な情報を的確に探し出す調査能力」というフレーズは良いのですが、少し具体性に欠けていました。「あらゆる情報源から必要なデータを素早く探索・収集する」とすることで、どのような調査力なのかがより明確になります。 |

| 【エピソード】大学での研究では |

| 添削コメント|当初の文章から大きく変更はしていませんが、「徹底的に精査」「仮説検証に繋がる情報を抽出」というフレーズを加えることで、研究内容と調査力の関係がより具体的になります。 |

| 【エピソード詳細】 |

| 添削コメント|もともとの文面でも「新しいデータや情報が不足している状況」や「多角的な視点」といったキーワードは良いのですが、「追加の文献調査やインタビューなど多角的なアプローチ」など、もう少し具体的な手法を例示すると説得力が高まります。 |

| 【成果】こうした調査能力で得た、 |

| 添削コメント|「貴社の業務、特に人材採用のシーンでも有効」という表現をより具体的に実務につなげる表現に変え、「採用や市場調査など多様なシーン」に適用できるという言い方にすることで、汎用性の高さが伝わりやすくなります。 |

| 【入社後】 |

| 添削コメント|当初のままでも悪くはありませんが、もう少し行動イメージが具体的になると良いです。具体的な行動内容(情報収集、他部署連携など)を盛り込むと、採用担当者が「この人を採用したら、こういう形で活躍してくれそうだ」という明確なイメージを持ちやすくなります。 |

【NGポイント】今回の自己PRでは、調査力の有用性や具体的なアプローチは示されているものの、それがどのように成果へ結びつき、他の業務にも応用可能なのかがやや曖昧でした。さらに入社後にどのような行動を取るのかが曖昧で、採用担当者が具体的な貢献イメージを抱きにくい内容でした。

【添削内容】冒頭で「あらゆる情報源からの迅速かつ的確な調査力」を具体化し、研究時の文献調査・インタビューなど複数手法の活用を明示しました。また、「不足情報が多くても的確な結論に導ける強み」を成果と結び付け、入社後の人材発掘や組織効率化への応用イメージを補足しました。

【どう変わった?】修正後は「どのように情報を集め、何を根拠に結論を導くか」が具体的に示され、調査力の再現性と応用範囲が明確になりました。さらに入社後の行動指針が加わったことで、企業が必要とする業務に対して「どのように貢献できるか」をイメージしやすくなり、魅力的な自己PRへと仕上がっています。

| ・具体的な手法やプロセスを示す ・活用シーンを広げる ・入社後の具体的行動イメージを描く |

⑤コミュニケーション能力をPRする場合

ここでは、研究を通して「コミュニケーション能力」をアピールしたい場合の自己PRを添削しています。

コミュニケーション能力をPRする際は、他社との関わり方や他者と接する際の自分の思考・行動パターンを明確にすることが重要です。

| 【結論】私の強みは、 |

| 添削コメント|「円滑なコミュニケーションを通じてまとめる力」という表現は抽象的だったため、「目標達成に導く調整力とコミュニケーション能力」というように、より他者との関わりやまとめる力を表現する言葉にしました。 |

| 【エピソード】大学の研究活動において |

| 添削コメント|「協力し、報告・共有を行った」というだけでは行動の詳細が曖昧だったため、「報告、共有した上で、解決策を模索した」というように、行動の流れや結果を示すことで、何を目的にその行動をとったのかが明確になります。 |

| 【エピソード詳細】その結果、 |

| 添削コメント|「全員が目標に向かって同じ方向を向き」という部分を「役割理解と協力体制の構築」と置き換え、具体的な成果に焦点を当てました。また、問題解決の際に「合意を得る」というプロセスを明示することで、調整力が伝わるよう改善しました。 |

| 【成果】 |

| 添削コメント|「この経験を活かし」では具体性に欠けるため、「培った調整力とコミュニケーション能力を活かし」とすることで、経験と営業活動との接点がより明確になりました。 |

| 【入社後】 |

| 添削コメント|当初のままでも悪くはありませんが、もう少し行動イメージが具体的になると良いです。具体的な行動内容(情報収集、他部署連携など)を盛り込むと、採用担当者が「この人を採用したら、こういう形で活躍してくれそうだ」という明確なイメージを持ちやすくなります。 |

【NGポイント】元の文章では、コミュニケーション力を活かして「どのようにチームをまとめたか」や「具体的な成果」が抽象的でした。また、入社後にどのように営業活動で活躍できるかが大まかにしか述べられておらず、採用担当者が具体的な貢献イメージを抱きにくい内容でした。

【添削内容】冒頭で「調整力」と「成果を引き出す力」を明示し、研究活動での「課題共有・解決策模索・合意形成」のプロセスを詳細に記述しました。さらに、入社後の営業活動において「顧客対応」と「チーム連携」を具体化し、貢献範囲を広げました。

【どう変わった?】修正後は、コミュニケーション力が「課題解決や信頼構築につながる具体的な行動」として示され、再現性と説得力が高まりました。また、入社後の顧客対応や組織全体への貢献が明確化されたことで、採用担当者に「即戦力としての活躍」をイメージさせる内容に仕上がりました。

| ・具体的な行動と成果を示す ・企業の業務内容と接点を明示する ・入社後の貢献範囲を広げる |

⑥粘り強さ・継続力をPRする場合

ここでは、研究を通して「粘り強さ・継続力」をアピールしたい場合の自己PRを添削しています。

困難にぶつかったときにどう対処したのか、なぜ乗り越えられたのかといった点を明確にして自己PRを書きましょう。

| 【結論】私の強みは、 |

| 添削コメント|「粘り強さと継続力」という強みをより具体化し、「目標達成に向けて努力を続ける」というフレーズを加えることで、より言葉の意味を強調しています。 |

| 【エピソード】大学での研究活動では |

| 添削コメント|「結果が出ない日々が続いた」という表現を「進展しない状況が続いたが」と修正し、次の行動につなげる流れを強調しました。また、「原因究明と手法改善」という具体的な取り組みを示すことで、問題解決へのアプローチが明確になります。 |

| 【エピソード詳細】 |

| 添削コメント|「「細かいデータ分析と試行を繰り返した」という部分を、「仮説を見直し、新たな方向性を見出した」という具体的な成果につなげました。さらに、「研究を成功へと導けました」を「目標達成に必要な手法を確立」とすることで、具体性と説得力を向上させています。 |

| 【成果】この経験を通じて、 |

| 添削コメント|「姿勢の大切さを痛感した」という主観的な表現を、「解決策を探り、最適な方法を見出す力を身につけた」という具体的な成長に置き換え、採用担当者が価値を感じやすい内容に改善しました。 |

| 【入社後】入社後は、研究で培った粘り強さと継続力を活かし、 |

| 添削コメント|「研究職として新たな技術開発に挑む」というフレーズを具体的にし、「困難な課題にも冷静に向き合い、最適な解決策を導く」と加えました。これにより、採用担当者が入社後の活躍をより具体的に想像できる内容になっています。 |

【NGポイント】元の文章では、粘り強さ・継続力を活かしてどのように困難を乗り越えたか取った行動や具体的な成果が抽象的でした。また、入社後にどのようにこの能力を活かし活躍するかがやや曖昧で、採用担当者が具体的な貢献イメージを抱きにくい内容でした。

【添削内容】冒頭で「どんな困難にも諦めずに取り組み、目標達成に向けて努力を続ける粘り強さと継続力」を明示し、研究活動での「困難を乗り越えた経験」を詳細に述べることで説得力のある文章にしました。

【どう変わった?】修正後は、粘り強さ・継続力が長期間のプロジェクトや新しいことが求められる最新技術の分野において貢献できることをアピールされた文章になりました。入社後の組織全体への貢献が明確化されたことで、採用担当者に「即戦力としての活躍」をイメージさせる内容に仕上がりました。

| ・具体的な行動と成果を結びつける ・入社後の具体的な貢献イメージを示す ・課題解決のプロセスを簡潔にまとめる |

粘り強さを自己PRする際の例文について、他の表現やパターンを学んでみたいという方は、こちらも合わせて読んでみてください。

⑦発想力をPRする場合

ここでは、研究を通して「発想力」をアピールしたい場合の自己PRを添削しています。

困難にぶつかったときにどう対処したのか、なぜ乗り越えられたのかといった点を明確にして自己PRを書きましょう。

| 【結論】私の強みは、 |

| 添削コメント|「柔軟な発想力」という表現を「複雑な問題に多角的に対応する」と具体化し、問題解決への応用力を明示しました。 |

| 【エピソード】大学院での研究では、 |

| 添削コメント|「従来技術では解析が難しかったデータセット」を「解析が困難とされていた」と表現を変更し、より端的かつ取り組んだ課題の重要性が一言で伝わる言い回しに修正しました。 |

| 【エピソード詳細】 |

| 添削コメント|「新たな分析手法を考案」を「独自の分析手法を考案」と具体的に記述し、研究の意義やどのように自分の力で工夫をしたのかが明確に伝わるようにしました。 |

| 【成果】 |

| 添削コメント|「実感した次第です」という主観的な表現を、「新たな解決策を導き出せる能力を確立」と具体化することで、経験の成果や得た能力を強調させています。 |

| 【入社後】 |

| 添削コメント|「企業理念に合致」という点を「共感」に修正し、応募先企業との接点を強調しました。また、「課題を根本から解決」と曖昧な表現を避け、具体的な提案や価値創出への貢献を示しました。 |

【NGポイント】元の文章では、「柔軟な発想力」という強みの実例は示されていましたが、具体的な行動プロセスや成果がやや曖昧でした。また、入社後の貢献内容が抽象的で、採用担当者が明確な活躍イメージを持ちにくい構成となっていました。

【添削内容】冒頭で「多角的な視点から解決策を導き出す」という強みを具体的に説明しました。研究での異分野アルゴリズムの応用と成果を明確に示し、入社後は「課題解決に役立つ独自の提案」を行うことで貢献する具体的な行動指針を追加しました。

【どう変わった?】修正後は、「異分野の知識を応用した分析手法」といった具体的な行動が示され、成果の信憑性が高まりました。また、「企業理念への共感」と「独自提案を通じた価値創出」の記述により、入社後の活躍をイメージさせる魅力的な内容に改善されました。

| ・成果を具体的なで示す ・企業理念や業務との接点を明確化 ・入社後の行動を具体化 |

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

「AI ES」では【志望動機・ガクチカ・自己PR・長所・短所】を満足が行くまで何度も自動作成できます。実際に使用してみた感想などを以下の記事に掲載しているので、気になるけど登録するか迷っている方は記事を読んでみてくださいね。

【関連記事】

エントリーシート(ES)の作成をAIに丸投げ!「AI ES」サービスで就活

研究に関する自己PRのよくあるNG例文

研究を自己PRのテーマとして取り上げる際、場合によっては採用担当者に与える印象がかえって悪くなる場合があります。

特に以下の3点は陥りやすいミスなので、注意しましょう。

意識しないとやってしまいがちなNG項目を紹介します。

特に研究のエピソードの特性上、専門用語の多様などしてしまいがちですよね。NG例をもとに対処法を理解しておきましょう。

①研究内容の紹介になっている

まずは、自己アピールのつもりが実は研究内容の紹介になっている例文です。

| 私は大学で新しいデータ処理の方法を研究し、独自の方法を用いて既存の手法よりも20%効率を向上させました。 中でも病院で使用する健康診断データを使った新しい診断システムの精度向上に寄与したと自負しております。 具体的には複数の要因を考慮した診断結果を導き、従来よりも正確な診断を実現しました。 この成果により、将来の医療分野での応用が期待されます。 |

この例文は内容が研究の詳細に終始しており、仕事にどう活かすかが見えていない点が問題です。

自己PRでは、「研究を通じて身につけたスキルや発想力が、どう応募企業で貢献できるか」を明確にする必要があります。

②専門用語が多く分かりづらい

専門用語ばかりで内容が分かりづらい自己PRも逆効果なので、注意が必要です。

| 私は大学で機械学習アルゴリズムを応用して、新しいデータマイニング手法を開発しました。 この手法は従来のk-meansクラスタリングを改良したもので、非線形データのパターン解析を可能にしました。 さらに交差検証を行い、モデルの汎化性能の向上に成功し、結果として予測精度の15%アップと大規模データに対する応用可能性の発見に成功しました。 |

この例文は業界の専門知識を前提とする内容に偏っており、研究の意義や成果が広く伝わりません。

どんなに素晴らしい研究でも採用担当者が理解できなければ意味がないので、可能な限り噛み砕いてアピールしましょう。

③強みではなく実績をアピールしてしまっている

実績を述べるだけでは、強みのアピールにならないので注意してください。

| 私は大学院で金融教育の意識に関する研究に取り組み、実験データの分析方法を改善によって、実験結果の精度を20%向上させました。 さらに結果を学会で発表し、優秀研究賞を受賞しました。 またこの研究は企業との共同プロジェクトにも採用され、今後の応用が期待されています。 この実績を通じ、研究分野での確かな成果を残せました。 |

研究によって残した実績に内容が偏ると、応募者の能力やスキルが見えません。

自己PRでは実績を支えた具体的なスキルを簡潔に述べ、自分の強みを明確に伝えるべきです。

「自分の自己PRは大丈夫だろうか…」と不安になっている方もいるかもしれません。その際には、添削をすると自己PRに自信をもてるようになりますよ。ぜひ以下の記事を参考にしてみてくださいね。

研究の自己PRについてよくある質問

最後に、研究に関する自己PRについてよくある質問に対して一問一答形式で回答します。

①研究職以外でも研究を自己PRに使っていい?

研究職以外に応募する場合も問題ありません。

ただし、研究を通じて得たスキルや知識、考え方を仕事にどう活かせるかを具体的に伝える内容を意識してください。

たとえば「研究を通してアピールできる主な能力7つ」で取り上げた能力を強調し、応募する企業の業務との関連性を示すことで、研究経験を効果的にアピールできます。

②そもそも企業はなぜ自己PRを聞くの?

「自社で活躍できる人物か」や「企業のニーズに合致しているか」を判断するためです。

自己PRでは、応募者がどんな強みやスキルを持っているか、またその強みが企業の求める人材像と一致しているかを確認します。

自己PRは単なる成果の披露ではなく、企業でどう貢献できるかをアピールする機会だと考えてくださいね。

企業が求めている人材などについてより詳しく知る機会として、OB・OG訪問があります。こちらの記事で、OB・OG訪問のやり方やメリットなどを具体的にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

③研究内容は評価に関係する?

研究内容そのものは、必ずしも直接評価に結びつくわけではありません。

企業が重視するのは、研究を通じて得たスキルや考え方です。

たとえば「問題解決力」や「論理的思考力」「粘り強さ」と、評価させるスキルはたくさんあります。

研究内容が応募する職種に直接関連していれば有利ですが、そうでない場合でも研究を通じて身につけたスキルが企業でどう発揮できるかを述べましょう。

研究を使った自己PRについてまとめ

この記事では、理系学生が自己PRに研究を効果的に活かす方法を解説しました。自己PRの際には、研究内容に偏らず具体的なスキルや強みをアピールしましょう。

また、専門用語を避けてわかりやすく伝えると、採用担当者に魅力がより伝わります。

自己PRは面接での重要な要素なので、準備をしっかり整えて自信を持って挑みましょう。

今回紹介したポイントを参考に質の高い自己PRを作成し、企業が求める人物像にマッチする内容に仕上げてください!

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。