入社承諾書とは?郵送方法や封筒・添え状の書き方、辞退方法を解説

「入社承諾書って、どう書いてどう送ればいいのだろう…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

入社承諾書とは、内定が決まった後に届く大切な書類であり、企業に正式な入社の意思を示す役割を持つものでもあります。

しかし、内定通知書や雇用契約書との違いが分かりづく、封筒や添え状の書き方に迷うことも少なくありません。さらに提出後に状況が変わり、辞退を検討しなければならないケースもあるでしょう。

本記事では、入社承諾書の意味から提出の流れ、封筒や添え状のマナー、辞退する場合の正しい対応まで詳しく解説します。ぜひ参考にして、不安なく手続きを進めてください。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

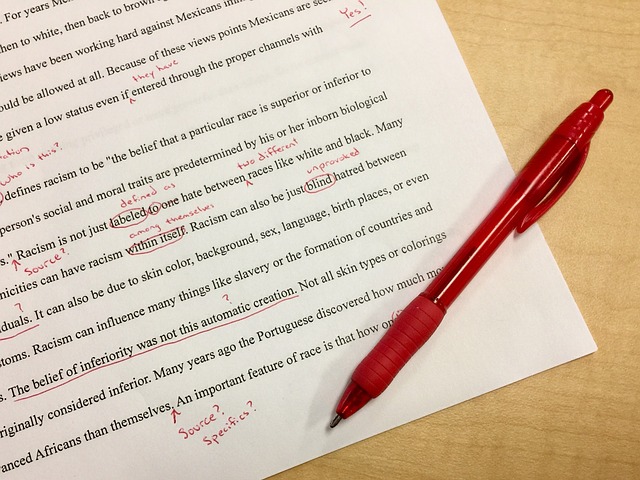

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

入社承諾書とは何か

入社承諾書は企業からの内定に対して「入社する意思があります」と正式に示す重要な書類です。入社承諾書を提出することで企業は採用活動を一区切りとし、学生は社会人としての責任を自覚できます。

承諾書は形式的なものではなく、採用担当者との信頼関係を築く出発点です。企業は承諾を確認することで研修計画や配属準備を円滑に進められ、学生は社会人としての姿勢を示す第一歩になります。

ただし入社承諾書には雇用契約書のような法的拘束力はなく、やむを得ない事情があれば提出後でも辞退は可能です。しかし突然の辞退は企業の採用計画を大きく狂わせ、信頼を失う結果を招きかねません。

提出前には勤務地・給与・勤務条件や福利厚生を丁寧に確認し、本当に納得してから署名・返送することが必要です。焦って承諾書を出すと後悔やトラブルを招く恐れがあり、誠実さを疑われることもあります。

入社承諾書は学生と企業の双方に安心をもたらし、就職活動において重要な書類です。正しく理解し丁寧に対応することで信頼を得られ、入社後の良好な関係と将来のキャリア形成につながるでしょう。

入社承諾書とほかの書類との違い

就活で入社承諾書を受け取ったとき、多くの学生が「他の書類と何が違うのか」と疑問を持つでしょう。書類ごとの役割や性質を理解しておくことで、誤解やトラブルを防げます。

ここでは内定通知書・労働条件通知書・雇用契約書・内定誓約書・内定承諾書との違いを整理して説明します。

入社に関わる重要な場面で混乱しないためにも、事前にしっかり確認しておくことが安心につながります。

- 内定通知書との違い

- 労働条件通知書との違い

- 雇用契約書との違い

- 内定誓約書との違い

- 内定承諾書との違い

①内定通知書との違い

内定通知書は企業が学生に内定を正式に知らせるための文書で、就職活動の一区切りを実感できる役割を持ちます。一方で、入社承諾書は学生が企業に「入社の意思を明確に伝える」ために提出するものです。

つまり、通知書は企業から学生への通知であり、承諾書は学生から企業への返答という点で立場が逆になります。

誤解しやすいのは「内定通知書を受け取ったから入社が確定した」と思い込んでしまうケースです。実際には承諾書を提出して初めて双方の意思が一致します。

学生にとって承諾書の提出は「本当にこの企業に入社する」と決める最終的な行動であり、今後のキャリアを左右する重要な一歩です。

焦らず内容を確認し、自分の意思をはっきり固めてから提出するよう心がけてください。

②労働条件通知書との違い

労働条件通知書は労働基準法で交付が義務づけられている文書で、勤務時間や給与、勤務地といった労働条件の詳細が明記されています。

これに対して入社承諾書は、その条件を理解したうえで「その内容を了承し、入社する」意思を学生が伝えるための書類です。混同してしまうと、条件がまだ不明確なまま承諾してしまう危険性があります。

例えば給与や勤務地の記載が曖昧なのに承諾してしまえば、後から「思っていた条件と違った」と感じてもトラブルに発展しかねません。

承諾書に署名する前に必ず労働条件通知書を照らし合わせ、納得できるか確認してください。疑問点があれば提出前に人事へ確認することが大切です。

このひと手間をかけることで、入社後に後悔せず安心して働き始めることができるでしょう。

③雇用契約書との違い

雇用契約書は入社後の雇用関係を正式に結ぶ契約書であり、法的拘束力を持ちます。それに対して入社承諾書はあくまで「入社予定である」旨を確認するための文書で、契約そのものではありません。

就活生の中には、承諾書を提出した瞬間から法的義務が発生すると誤解してしまう人もいますが、それは正しくありません。

承諾書は基本的に企業との信頼関係を築くための確認文書で、拘束力はありません。法的効力を持つのは雇用契約書を締結した時点からになります。

つまり承諾書は「意思表示」、契約書は「法律上の約束」と考えるとわかりやすいでしょう。

就活生にとっては、承諾書を出すことで企業からの信頼を得つつ、まだ最終的な契約に至る前段階だと理解しておくことが重要です。この区別を知っていれば、安心して次のステップに進めるはずです。

④内定誓約書との違い

内定誓約書は「入社に向けて規律を守ります」という学生の姿勢を確認するための文書です。内容には、企業秘密の保持やアルバイト制限、競業避止といった注意事項が記載されることもあります。

入社承諾書との違いは、承諾書が「入社の意思確認」であるのに対して、誓約書は「行動や態度に関する約束」を求める点です。

両者が同時に提出を求められることもあり、その際は内容をきちんと理解して区別する必要があります。

特に誓約書には具体的な義務が記載されている場合があるため、軽い気持ちで署名すると後から思わぬ制約を抱える可能性があります。

就活生にとっては、誓約書を通じて企業に誠意を示すことが信頼関係の構築につながりますが、不明点があれば必ず事前に質問し納得してから提出してください。

⑤内定承諾書との違い

内定承諾書と入社承諾書は名前が非常に似ており、学生が最も混同しやすい書類です。一般的には同じ意味として扱われる場合もありますが、企業によっては明確に使い分けられていることがあります。

内定承諾書は「内定を受け入れる意思」を示す段階の文書であり、入社承諾書は「入社を確定させる意思」を伝えるための文書と位置づけられる場合があります。

つまり内定承諾はまだ「前段階」であり、入社承諾は「最終決定」としての重みを持つ可能性があるのです。

就活生は企業の案内や提出指示を必ず確認し、どちらを求められているのかを誤解せずに対応することが大切です。

この違いを正しく理解して行動することで、企業との信頼を損なわずスムーズに入社準備を進められるでしょう。

入社承諾書が届いてから提出までの流れ

入社承諾書が届いてから提出するまでには、複数の大切な手順があります。正しく理解しておくことで、誤りなく対応でき、企業からの信頼を得やすくなります。

ここでは就活生が安心して進められるよう、流れを順番に整理して紹介します。

- 書類到着後の確認

- 労働条件や記載内容のチェック

- 必要事項の記入

- 添え状の準備

- 提出期限までの返送

①書類到着後の確認

入社承諾書が届いたら、まず最初に行うべきは内容の確認です。書類が正しく封入されていない場合や、宛名に誤りがある場合も珍しくありません。

特に学生の多くは初めてこうした重要書類を受け取るため、うっかり確認を後回しにしてしまいがちです。しかし、確認が遅れると提出期限に影響が出てしまいます。

受け取った当日に中身を確かめ、不備があればすぐに人事担当へ連絡してください。迅速な対応は誠意を伝えるだけでなく、自分のスケジュール管理にも役立ちます。

社会人として求められる責任感を意識するきっかけにもなるでしょう。

②労働条件や記載内容のチェック

次に大切なのは、承諾書に記された労働条件を丁寧に確認することです。勤務開始日、勤務地、給与、勤務時間などが、内定通知や面接で説明を受けた内容と一致しているかを見直してください。

学生の中には「細かいことを聞くのは失礼ではないか」とためらう人もいますが、実際には不一致を放置する方が問題です。疑問点がある場合は早めに企業へ確認しましょう。

その姿勢は主体性や責任感の表れと受け取られ、信頼関係の構築にもつながります。入社前に納得して承諾できれば、不安を残さず新しい環境へ進むことができるでしょう。

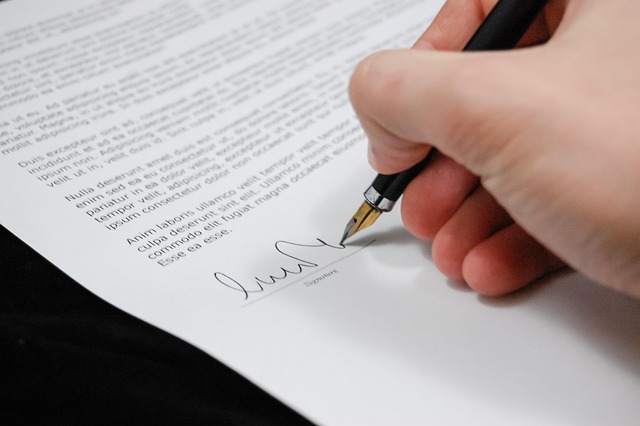

③必要事項の記入

内容に問題がなければ、承諾書に必要事項を記入します。氏名や住所に加え、印鑑を押す欄などもあるため、丁寧さと正確さが求められます。

特に漢字の誤記や記入漏れは小さな不注意と思われやすく、信頼を損なう可能性があるため注意してください。

記入後は必ず見直しを行い、間違えた場合は修正液を使わず、新しい用紙で書き直すのが基本です。こうした細部への配慮は「社会人としての準備ができている」と企業に感じてもらえる大切なポイントです。

初めての手続きで緊張するかもしれませんが、落ち着いて取り組めば問題ありません。誠実さを形で示す行動こそが、承諾の意思を確実に伝える手段です。

④添え状の準備

承諾書を返送する際には、添え状を同封するとより丁寧な印象を与えられます。添え状には「入社承諾書を同封いたしました」という旨を簡潔に記し、感謝の気持ちを一文添えるとさらに好印象です。

学生にとっては形式的な作業に思えるかもしれませんが、社会人としての第一歩はこうした細かい礼儀から始まります。添え状を添えることで「この学生は基本を理解している」と評価されることもあります。

就職活動の最後の段階だからこそ、気を抜かずに取り組みましょう。小さな配慮が信頼関係の強化につながり、今後の人間関係にも良い影響を与えるでしょう。

⑤提出期限までの返送

最後にもっとも重要なのが、提出期限を必ず守ることです。企業は入社予定者の承諾状況を踏まえて採用計画を進めており、期限を過ぎると人事担当者に余計な負担をかけることになります。

余裕を持って数日前には投函し、安心して締め切りを迎えられるようにしましょう。万が一間に合わないと判断した場合は、必ず事前に企業へ連絡を入れてください。

誠実に説明すれば、大きな不信感を抱かれることはありません。期限を守る姿勢は、社会人として欠かせない責任感を示すものです。

就活の最後の一歩として、信頼を失わない行動を取ることが内定者に求められています。

入社承諾書を返送する際の封筒の書き方

入社承諾書を郵送するときは、封筒の書き方ひとつで企業に与える印象が大きく変わります。細部まで丁寧さを意識すれば、信頼感や誠意を示せるでしょう。

ここでは封筒に記載すべき宛名や差出人の正しい書き方を解説します。

- 封筒の宛名と差出人を正しく書く

- 封筒の表面に会社名と担当者名を書く

- 封筒の裏面に自分の住所と氏名を書く

①封筒の宛名と差出人を正しく書く

封筒の宛名や差出人を正しく記載することは、基本的なマナーでありながら多くの学生がつまずくポイントです。宛名に誤字脱字があると、書類が担当者に届かず採用担当者に迷惑をかける恐れがあります。

差出人の情報が抜けていれば、誰から送られたのか分からず、不信感を持たれる場合もあるでしょう。表面には企業名や部署名に加え、可能であれば担当者のフルネームを明記してください。

裏面には郵便番号から始めて正確な住所を記載し、氏名はフルネームで書きます。住所の一部や建物名を省略する学生もいますが、それでは返送が必要なときに対応が遅れる危険があります。

丁寧に記入することは、誠実な人物像を印象づける第一歩です。こうした小さな配慮が、社会人としての基本的な信頼感につながると理解して行動してください。

②封筒の表面に会社名と担当者名を書く

封筒の表面には、会社名と担当者名を必ず正式名称で記載してください。省略や略称を使うと形式を軽視している印象を与えかねません。

担当者名を知っている場合は「〇〇様」と明記することが望ましく、分からないときには「人事部御中」と記載するのが適切です。ただし、「御中」と「様」を同時に使うのは誤用なので注意が必要です。

採用担当者は日々多くの郵送物を扱っており、宛先が不明瞭だと対応に時間を要してしまいます。

正しい宛名表記を徹底することは、相手に余計な負担をかけずに済むだけでなく、あなた自身の細やかな気配りを示す行動になります。

学生のうちは形式ばかりに感じるかもしれませんが、社会人にとってはこうした細部への配慮こそが信頼構築の基盤です。採用担当者に安心感を与えるためにも、封筒の表記には十分に気を配りましょう。

③封筒の裏面に自分の住所と氏名を書く

封筒の裏面には、自分の住所と氏名を省略せずに丁寧に記載することが必要です。これは単なる形式ではなく、郵便が宛先不明で返送されるときに大切な役割を果たします。

郵便番号から住所を正確に書き、氏名もフルネームで明記しましょう。省略や読みにくい字は返送時に支障を生み、採用側に余計な手間をかける恐れがあります。

学生の中には「返送されることはないだろう」と軽視する人もいますが、実務ではどんな場面でも想定外は起こり得ます。

裏面まできちんと記入することは、相手への誠意を形にした行動であり、同時に社会人としての責任感を示すことでもあります。

こうした小さな意識の積み重ねが、就職活動全体における信頼につながると考えて取り組んでください。

入社承諾書を返送する際の添え状の書き方

入社承諾書を郵送で返送する際は、添え状を同封することが社会人としての基本的なマナーです。添え状は企業への誠意や信頼を示す役割を持ち、正しく整えることで好印象につながります。

逆に不備があると印象を損ねてしまうため注意が必要です。ここでは添え状に盛り込むべき要素や表現のポイントを整理します。

- 添え状に記載する基本項目を書く

- 添え状の冒頭に宛名と日付を書く

- 添え状の本文にお礼と入社の意思を書く

- 添え状の結びに敬語表現を正しく書く

①添え状に記載する基本項目を書く

添え状に記載すべき内容は決して多くありませんが、社会人として信頼を得るための大切な要素が詰まっています。

宛名・日付・氏名・住所・電話番号・メールアドレスを明確に書くことで、企業は誰からの書類なのかを一目で判断できます。

特に採用担当者は多数の学生とやり取りをしているため、必要な情報が不足していると問い合わせの手間が生じ、あなたの印象が損なわれる恐れがあります。

逆にきちんと記載されていれば、丁寧で配慮のある学生だと評価されるでしょう。また、大学名や学部名を添えておくと、採用担当者が確認しやすくなり親切です。

基本項目は形式的に思えても、信頼関係を築くための基盤になるものだと理解してください。

②添え状の冒頭に宛名と日付を書く

添え状の最初に置く宛名と日付は、学生が意外と軽視しがちな部分ですが、社会人としての基本的なマナーが試される箇所です。

宛名は「株式会社〇〇 人事部 採用ご担当者様」と正確に書き、略称や社名の誤りは絶対に避けてください。会社名を間違えると、せっかくの誠意が伝わらず、注意力が足りない印象を与えてしまいます。

日付は投函する日を基準にし、数日ずれただけでも違和感を与える場合があるため、正確に書くことが重要です。

例えば、郵送準備をした日と投函日が異なるときは、投函日に合わせて修正するように心がけましょう。

こうした細かな配慮が、採用担当者に「きちんとした学生だ」と感じてもらえるポイントになります。

③添え状の本文にお礼と入社の意思を書く

本文の中心となるのは、内定への感謝と入社への意思表示です。

まず「このたびは内定のご通知をいただき、誠にありがとうございます」と感謝を表し、その上で「貴社に入社できますことを心より嬉しく存じます」と意思を示すのが基本です。

ただし、この部分は形式的に済ませるのではなく自分の気持ちを伝えましょう。例えば「大学で培ったゼミでの経験を活かし、戦力となれるよう努力いたします」と一文添えるだけで、やる気が伝わります。

採用担当者は単なる承諾ではなく、入社後に前向きに活躍する姿勢を知りたいと思っているものです。

感謝と意欲を分けて表現することで、誠実さと熱意を同時に伝えることができ、安心感を持ってもらえるでしょう。

④添え状の結びに敬語表現を正しく書く

添え状の最後は、全体の印象を決定づける大切な締めくくりです。

ここでは「まずは書面にて入社の承諾を申し上げます」や「末筆ながら貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます」といった敬語表現を用いるのが適切です。

学生のうちは、つい「これからよろしくお願いします」といったカジュアルな表現を使いがちですが、ビジネス文書では避けたほうがよいでしょう。

結びの一文は簡潔であっても、丁寧さが伝わるものを選ぶことが大切です。また、誤用しやすい敬語を避けることも意識してください。

「ご苦労さまです」や「ご健闘を祈ります」などは上から目線ととられる可能性があります。適切な敬語を選んで書き終えることで、全体が引き締まり、社会人としての第一歩を示すことができます。

入社承諾書の出し方

入社承諾書は提出方法によって注意点が異なるため、状況に合わせて適切に対応することが重要です。

多くの場合は郵送が基本ですが、企業の指示によってはメールや直接持参を求められることもあります。ここでは、それぞれの方法について学生が実際に迷いがちなポイントも踏まえて詳しく説明します。

- 郵送で送る場合

- メールで送る場合

- 直接持参する場合

①郵送で送る場合

郵送は最も正式で安心感のある方法です。企業側も一般的に想定している手段であり、書面を送ることで「きちんと準備ができる学生」という印象を与えられます。

具体的には白色無地の封筒を使い、表面には宛名を正しく書き、裏面には差出人の住所と名前を記載してください。承諾書に添え状を同封し、切手を貼って投函する流れが基本です。

投函前には必ず、誤字脱字や記入漏れがないか確認することが欠かせません。万が一の書き損じは信頼を損なう原因になりかねないからです。

また、提出期限より余裕を持って投函すれば、郵便事情による遅延の不安も減らせるでしょう。

つまり、郵送は「丁寧さ」と「誠実さ」を伝える方法であり、細部まで心を配ることが信頼構築につながります。

②メールで送る場合

メールでの提出はスピードが求められる場面で役立ちます。特に遠方に住んでいて郵送では間に合わない場合や、期限直前に依頼を受けた場合に有効です。

件名には「入社承諾書送付の件」と明記し、本文では挨拶と承諾の旨を簡潔に伝え、PDFなど一般的に開ける形式で添付してください。

送信前にはファイル名を「入社承諾書_氏名.pdf」とするなど、相手が迷わない工夫をすると好印象です。ただし、メールは証拠性が弱く、正式な提出方法として認められない場合も多いです。

そのため、企業から「メールで提出してください」と明確な指示があったときに限り使うことが望ましいでしょう。自己判断で送信してしまうと、かえってマナーを欠いた印象を与える可能性があります。

つまり、メールは「緊急時や特別な事情での補助的手段」であり、必ず企業の指示を確認したうえで利用することが就活生にとって大切な判断軸になります。

「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。

③直接持参する場合

直接持参は、企業に誠意を伝えたい場合に効果的な方法です。

郵送やメールと異なり、担当者に直接手渡しすることで熱意が伝わりやすく、「この学生は本当に入社を前向きに考えている」と感じてもらえるでしょう。

持参する際は事前に日時を確認し、封筒に入れた承諾書を準備してオフィスを訪問します。受付での対応も印象を左右するため、姿勢を正し、簡単なお礼を添えて手渡してください。

また、スーツや髪型などの身だしなみにも配慮し、初めての出社と同じ意識で臨むことが大切です。ただし、事前の確認を怠って突然訪問すると、かえって迷惑になり信頼を損なうリスクがあります。

したがって、直接持参は「誠意を伝える強力な手段」である一方、必ず企業の了承を得て相手の都合を尊重することが前提条件となるのです。

入社を保留または辞退したいときの対処法

入社承諾書を提出する前後で、状況によっては「すぐに承諾できない」「条件を見直したい」「辞退を考えざるを得ない」といった場面が生じることがあります。

そのときに適切な行動を取らないと、企業との信頼を損ねるだけでなく、今後の就活にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは代表的なケースごとの対応方法を解説します。

- 入社を保留したい場合

- 条件面の再交渉をしたい場合

- 入社日の調整が必要な場合

- 入社を辞退したい場合

- 提出後に辞退する場合

①入社を保留したい場合

内定を承諾するかどうかをすぐに決められないときは、正直に「検討の時間が必要」と伝えることが大切です。

企業は採用スケジュールの都合から早めの返答を求めることが多いですが、焦って承諾してしまうと後悔につながる恐れがあります。

特に他社選考が進行中で比較検討したい場合は、その状況を率直に説明したうえで、返答期限を延ばしていただけないかお願いしてみましょう。

誠意ある姿勢を見せれば、数日から数週間の猶予をもらえるケースもあります。一方で、連絡を入れずに返答を放置すると「志望度が低い」と判断され、評価を下げる可能性が高いです。

結果として、保留を希望するときは、迅速な連絡と具体的な説明を徹底することが信頼維持の鍵になります。

②条件面の再交渉をしたい場合

提示された条件に不安を感じた場合、承諾前に確認や交渉を行うのは決して失礼ではありません。

勤務地や給与など入社後に直結する点に疑問があれば、記録が残る形で具体的に質問しましょう。企業によって調整可能な場合もありますが、必ずしも希望通りになるとは限りません。

重要なのは「自分の希望」と「企業側の事情」のバランスを理解し、納得感を持てる条件に落とし込むことです。

また交渉では一方的に主張せず、なぜその条件が重要なのか背景を伝えることが大切です。例えば「実家の事情で勤務地に制限がある」と具体的に説明すれば理解されやすくなります。

就活生にとって条件確認は将来の不安を減らす行動であり、真剣に考えている姿勢としてむしろ好印象を与える場合もあるでしょう。

③入社日の調整が必要な場合

留学や資格試験の受験、家庭の事情などで、どうしても入社日を遅らせたい状況が発生することもあります。その際はできるだけ早い段階で企業に相談するのが基本です。

入社準備は社内全体で進むため直前の変更は混乱を招きます。調整をお願いする際は「いつから勤務可能か」「どの程度遅れるか」を明確に伝え、必要なら代替案も提示しましょう。

たとえば「5月入社を希望するが、それまでに研修資料を確認する」など、自ら積極的に対応する姿勢を示すと前向きに受け取ってもらえるでしょう。

ただし、企業によっては一括入社が原則のため、希望が通らない場合もあります。その場合に備えて「どうしても難しい場合は辞退も検討する」など、腹をくくる判断も必要です。

学生にとっては勇気が要る行動ですが、誠実な説明と早期の相談が最良の対応といえます。

④入社を辞退したい場合

承諾前に辞退を決めたときは、1日でも早く企業に連絡することが重要です。企業は採用活動に多大なコストと労力をかけているため、無断放置は最も印象を悪くします。

基本は電話で直接担当者に伝え、心からの謝意を述べるようにしてください。そのうえで、後日メールや手紙で文面を残せば、記録としても安心です。

辞退理由は「他社で自分の希望により合う環境を見つけた」など、簡潔かつ前向きな内容で十分です。細かく語る必要はなく、むしろ長々と弁明するとかえって印象を損なう場合があります。

就活生にとって辞退は気まずい決断ですが、スピード感を持って誠意を伝えることで、企業との関係をできるだけ円満に終えられます。

こうした経験は社会人になってからのビジネスマナーにも直結するため、真摯な姿勢で対応することが将来的にも役立つでしょう。

⑤提出後に辞退する場合

入社承諾書提出後の辞退は企業に大きな影響を与えるデリケートな判断です。承諾を前提に準備が進むため、突然の辞退は担当者だけでなく部署全体に迷惑をかけてしまいます。

しかし、体調不良や家庭の事情などで辞退せざるを得ない場合もあるでしょう。その際はできる限り早く電話で謝罪と事情を伝え、続けて正式な辞退文書を郵送するのが望ましい対応です。

もちろん信頼関係が大きく揺らぐ可能性はありますが、最後まで丁寧に対応すれば「誠実な学生だった」と評価される余地は残ります。

学生としては強いプレッシャーを感じる場面ですが、誠意を持って行動することが結果的に自分のためにもなるのです。

就活はゴールではなく社会人生活の入り口であることを意識し、最後まで責任を持った行動を取るよう心掛けてください。

入社承諾書を提出する際のマナー

入社承諾書は、社会人としての第一歩を示す重要な書類です。マナーを守って提出することで、企業からの信頼を得やすくなり、入社後の印象にもつながります。

ここでは提出時に気をつけたいポイントを整理しました。

- 記入漏れや誤記を防ぐ

- 提出期限を守る

- 添え状やお礼状を添える

- 返信用封筒や切手を確認する

- 丁寧な対応を行う

①記入漏れや誤記を防ぐ

入社承諾書は正式な契約に近い性質を持つため、記入漏れや誤記があると企業に不誠実な印象を与えてしまいます。

特に氏名や日付、署名欄は記入ミスが起こりやすい部分であり、少しの誤りでも「確認不足」と受け取られる可能性があります。

記入後は必ず全体を丁寧に見直し、誤字脱字や押印漏れがないか確認してください。可能であれば家族や友人に再チェックをお願いすると、第三者の視点で思わぬミスに気づけることもあります。

学生のうちは、まだ正式な書類を取り扱う経験が少ない人も多いため、意識的に時間をかけて確認することが大切です。

小さな確認の積み重ねが「社会人として信頼できるか」という評価にも直結するでしょう。

②提出期限を守る

入社承諾書には必ず提出期限が設定されています。その期限を守ることは社会人としての最低限のマナーです。

遅れてしまうと「本当に入社する意思があるのか」と疑念を持たれる恐れがあり、企業の人事担当者に余計な不安を与えてしまいます。

郵送で提出する場合は、配達日数を逆算し、数日の余裕を持って投函するようにしましょう。もし締め切り直前に投函すると、交通事情や郵便遅延などの予期せぬトラブルで間に合わないリスクがあります。

就活では「期日を守れるか」が社会人基礎力の一部として見られているため、早めに行動する習慣を意識してください。期限を守る姿勢は、入社後の業務遂行能力への信頼にもつながる重要な要素です。

③添え状やお礼状を添える

承諾書を送付する際に添え状やお礼状を添えると、より丁寧で誠意のある対応として評価されます。

添え状には、内定をいただいたことへの感謝の気持ちと、承諾書を同封している旨を簡潔に記載してください。

たとえ数行でも、手間をかけて言葉を添えることで「大切に扱っている」という印象を与えることができます。

多くの学生は承諾書だけを送る傾向があるため、添え状を加えるだけでも差別化になり、担当者の目に好意的に映るでしょう。

こうした小さな工夫は、入社前から「配慮ができる人材」と感じてもらえるきっかけになります。社会人としての第一印象を形作るためにも、添え状を忘れずに準備することをおすすめします。

④返信用封筒や切手を確認する

企業から返信用封筒が同封されている場合は、そのまま利用すれば問題ありませんが、切手料金が不足していないかを確認することが必要です。

万が一不足していると、企業側に料金を負担させることになり、細かい配慮が欠けていると受け取られる可能性があります。

返信用封筒が入っていない場合は、自分で白無地の封筒を用意し、宛名や差出人を正しく書きましょう。その際、切手料金を調べて不足のないように貼ることも大切です。

就活生の中には普段郵便を利用する機会が少なく、切手料金に意識が向かない人もいますが、この確認ができるかどうかで社会人としての基礎的な配慮力が問われます。

細部にまで気を配る姿勢は、仕事に対する姿勢そのものとして評価されるでしょう。

⑤丁寧な対応を行う

入社承諾書の提出は単なる事務手続きではなく、今後の信頼関係を築く最初のステップです。

書類は折れないようクリアファイルに入れ、封筒には「親展」と明記して送るなど、細かい部分まで意識してください。

もし誤記や不備に気づいた場合は、そのまま送らず、必ず企業に連絡を入れて正直に伝えましょう。誠実な対応を取ることで、むしろ信頼感が増す場合もあります。

学生のうちは「小さなことだから大丈夫だろう」と考えてしまいがちですが、社会人の世界では細部への配慮が大きな印象の差を生みます。

入社承諾書を丁寧に扱う姿勢は、そのまま入社後の姿勢に結びつくと見なされ、安心して任せられる人材だと感じてもらえるでしょう。

「ビジネスマナーできた気になっていない?」

就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。

ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。

入社承諾書に関するよくある質問

就活生にとって入社承諾書の扱いは不安の多いテーマです。提出の義務や記入ミスへの対応、届かない場合の処理など、細かな場面で迷うこともあります。

ここではよくある疑問に答えながら、安心して対応できるように解説します。

- 入社承諾書は必ず提出しなければならないのか?

- 入社承諾書が届かない場合はどうすればよいのか?

- 入社承諾書を誤って記入したときは修正できるのか?

- 入社承諾書の提出期限に遅れたらどうなるのか?

- 入社承諾書を提出しないと内定はどうなるのか?

①入社承諾書は必ず提出しなければならないのか?

入社承諾書は企業からの内定に正式に応じる意思を示す大切な書類で、多くの場合は提出を求められます。

これは単なる形式ではなく、企業にとっては「学生が本当に入社するのか」を確認する重要な基準になるのです。

もし提出が遅れたり怠ったりすれば、誠意を欠いていると受け止められ、内定取り消しのリスクにつながりかねません。

もちろん企業によっては承諾書自体を省略するケースもありますが、その場合でも何らかの形で意思表示を求められるのが一般的です。

就活を終えて安心するためにも、指示があった際には早めに返送するのが安全です。きちんと対応することで「この学生は社会人としての責任感がある」と判断されやすくなるでしょう。

②入社承諾書が届かない場合はどうすればよいのか?

内定通知を受けたのに承諾書が届かないと不安になる学生は少なくありません。まず考えられるのは郵送トラブルや発送遅延で、学生側のミスではないケースも多いです。

そのため、放置せずにすぐ企業へ連絡を入れることが大切です。「承諾書がまだ届いていないため、確認させていただきたい」と丁寧に伝えれば問題ありません。

対応を遅らせると、企業が「この学生は本当に入社する意思があるのか」と疑問を抱きかねません。さらに最近は紙ではなくオンラインでの承諾手続きが導入されている企業も増えています。

マイページやメールを見落としている可能性もあるため、必ず確認しましょう。万が一企業側の手続きの不備だったとしても、早めに確認して行動する姿勢は誠意として評価されます。

就活においては小さな対応の積み重ねが信頼に直結するため、届かないと感じたら即行動が正解です。

③入社承諾書を誤って記入したときは修正できるのか?

承諾書を記入している際に誤字や脱字をしてしまい、慌ててしまう学生は多いでしょう。一般的には修正テープを使うのは避け、二重線で訂正した上に訂正印を押すのが正式な方法です。

ただし企業によっては「新しい用紙に書き直してください」と案内される場合もあります。重要なのは自己判断で処理せず、必ず採用担当者へ相談することです。

誤記をそのまま送ってしまうと、雑な対応をする人だと見られてしまうおそれがあります。学生にとっては些細なミスに思えても、企業は誠実さや丁寧さを重視するものです。

間違いを防ぐためには下書きをしてから清書する、記入前に記載内容を一度声に出して確認するなどの工夫が有効です。ミスをしても冷静に対応できれば信頼を失うことはありません。

むしろ誠実に相談し、正しい手順で修正する姿勢を見せることが、社会人としての評価につながります。

④入社承諾書の提出期限に遅れたらどうなるのか?

提出期限を過ぎてしまうと、企業側は「入社する気持ちが弱いのでは」と不安を抱くのが自然です。特に採用枠が限られている企業では、期限を守らない学生を待たずに他の候補者を優先する可能性もあります。

結果として内定取り消しにつながることも考えられるでしょう。とはいえ、体調不良や家庭の事情などやむを得ない理由がある場合は、必ず事前に連絡してください。

その際「〇日までに必ずお送りします」と具体的に伝えることで、誠意が伝わります。黙って遅れるのが一番悪い対応です。就活は単なる形式ではなく、学生の姿勢を企業が判断する場でもあります。

期限を守ることは社会人に必須のスキルであり、ここで信頼を得られるかどうかが入社後にも影響するでしょう。もし不安に感じたら、余裕を持って投函する習慣を身につけておくと安心です。

⑤入社承諾書を提出しないと内定はどうなるのか?

承諾書を提出しないまま放置すると、企業は「内定を辞退した」と判断する可能性が高いです。承諾書は入社の意思を明確にする役割を持ち、提出がなければ企業は採用計画を確定できません。

そのため、次の候補者を優先せざるを得なくなります。もちろん企業によっては確認の連絡を入れてくれることもありますが、その時点で信頼を損なうリスクは避けられません。

他社の選考を続けている場合でも、返送期限を過ぎるのはマナー違反です。入社の意思がないのであれば、早めに辞退を伝える方が企業にとっても学生にとっても良い結果を生みます。

提出を通じて「責任感のある人材」と評価されるか、それとも信頼を失うかは、学生の対応次第です。社会人としての第一歩を踏み出すためにも、提出するか辞退するかを早めに明確にしてください。

入社承諾書を理解して安心して就活を進めよう

入社承諾書は内定を正式に受け入れる意思を示す重要な書類です。提出には正確さやマナーが求められるため、流れや違いを理解しておくことが大切です。

特に内定通知書や雇用契約書など、ほかの書類との違いを把握しておけば混乱を避けられます。

実際には、書類の確認から記入、添え状の準備、封筒の宛名記載、郵送や持参など複数の手順があり、丁寧に進めることで信頼を得られます。

また、入社を保留したい場合や辞退したい場合には適切な対応を取る必要があります。

これらのポイントを踏まえて準備すれば、提出時の不安を減らし、社会人としての第一歩を安心して踏み出せるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。