みなし公務員とは?具体例や副業の制限も紹介

「みなし公務員とは、どんな職種が該当するのか、そして副業にどんな制限があるのか気になる…」と思う人も多いですよね。

みなし公務員は、一般的な公務員とは異なる立場でありながら、同様の職務を担っているケースが多いです。

この記事では、みなし公務員の定義や特徴について、具体例を交えて分かりやすく解説し、また、副業の制限についても詳しく紹介します。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

みなし公務員とは?定義と意味をわかりやすく解説

みなし公務員とは、法律上は民間企業の社員でありながら、公的な業務に携わることで、公務員と同様の義務や制限を負う人のことです。

たとえば、国立大学法人や独立行政法人、日本郵便、日本銀行、厚生年金基金の職員などがこれに該当します。

行政や公共インフラの一部を担っており、守秘義務や贈収賄の禁止といった公務員に準じたルールが適用されます。そのため、雇用先が民間企業であっても、法的には「みなし公務員」として扱われます。

ただし、みなし公務員と実際の公務員では、待遇や雇用形態に違いがあります。

これを理解せずに入社してしまうと、思わぬギャップに悩まされるかもしれません。就職活動の際は、制度を正しく理解したうえで、自分に合った職場かどうかを判断することが大切です。

みなし公務員と公務員の違いとは?

みなし公務員と公務員は、似ているようで実は制度も働き方も大きく異なります。

ここでは、就職後のギャップを防ぐために知っておきたい違いを4つの視点から紹介します。

- 雇用形態や所属機関の違い

- 適用される法律・規則の違い

- 待遇・福利厚生の違い

- 業務内容の違い

①雇用形態や所属機関の違い

公務員は国や地方自治体に直接雇用される立場ですが、みなし公務員はあくまで民間企業や独立行政法人に雇われている民間人です。

たとえば、国立大学法人や日本郵便、日本銀行などの社員が該当します。つまり、所属機関が公的であるかどうかが大きな違いといえるでしょう。

②適用される法律・規則の違い

公務員には国家公務員法や地方公務員法などが直接適用されますが、みなし公務員は基本的に労働基準法に準じた民間の規則で働いています。

ただし、守秘義務や贈収賄の禁止など、一部の行動規範では公務員と同様の制限がかかるため注意が必要です。

③待遇・福利厚生の違い

公務員は安定した昇給制度や年金制度が整っており、福利厚生も一律で手厚い傾向があります。一方、みなし公務員は企業によって待遇が異なり、福利厚生の内容もまちまちです。

制度面の違いは、就職後の満足度にも直結するため、事前に調べておきたいポイントです。

④業務内容の違い

公務員は政策立案や地域行政など幅広い公共業務を担うのに対し、みなし公務員は限定的な業務が多く、主に行政サービスの一部を民間から支える役割を果たします。

たとえば、窓口対応やシステム運用、調査業務などが中心で、公的性質を帯びながらも実務に特化していることが特徴です。

みなし公務員の職種一覧

みなし公務員は一部の民間職でも、公的な立場として法律上の制約を受けるケースがあります。

ここでは、代表的な職種7つについて紹介します。就職先選びで見落としやすい点を確認しておきましょう。

- 公共インフラ系の職員

- 国立大学法人の職員

- 日本銀行の役職員

- 日本郵便の職員

- 年金基金の職員

- 独立行政法人の職員

- 公立図書館の職員

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

①公共インフラ系の職員

電気・ガス・水道などのインフラを支える企業の社員も、業務内容によってはみなし公務員とされることがあります。

とくに公共事業を受託している会社では、契約上の位置づけから守秘義務などが強く求められるため、意識しておく必要があります。

②国立大学法人の職員

大学で働く職員のうち、国立大学法人に所属している人は、みなし公務員の扱いを受けることが多いです。研究データや個人情報を取り扱うため、高い倫理観と責任感が求められる職場といえるでしょう。

③日本銀行の役職員

日本銀行は特殊法人にあたるため、職員は準公務員に近い扱いになります。

また、機密性の高い情報を扱うため、みなし公務員としての厳格な行動規範が適用されるケースもあるのです。

④日本郵便の職員

公共性が高い仕事として、郵便局の窓口業務や配達業務を担当する職員もみなし公務員に該当します。とくに公的な通知や重要書類を扱うため、法令遵守が重視されます。

⑤年金基金の職員

国の年金制度に関わる業務を担うため、厚生年金基金や共済組合などに勤務する職員も、みなし公務員の対象になります。年金情報は個人情報のかたまりであり、情報管理の厳しさが特徴です。

⑥独立行政法人の職員

独立行政法人とは、国が設立した非営利法人で、特定の公共業務を民間的手法で遂行する組織です。

医療、研究、教育などの分野で活動しており、職員は業務内容によってみなし公務員としての義務を負います。

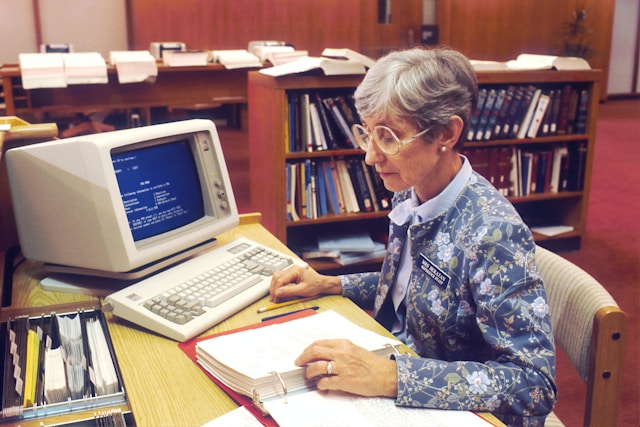

⑦公立図書館の職員

自治体が運営する図書館の職員も、住民サービスの一環として公的な役割を担います。なかには業務委託で民間職員が働くケースもあり、その場合でも公務員的な責任を問われることがあります。

みなし公務員になるメリット

みなし公務員には、公務員に準じた安定性や社会的評価を得られる点など、就活生にとって魅力的な要素が多くあります。

ここでは、みなし公務員になると得られる代表的なメリットを4つに分けて紹介します。

- 安定した収入が期待できる

- 社会的信用を得やすい

- 福利厚生が充実している

- 有給休暇を取得しやすい

①安定した収入が期待できる

みなし公務員の多くは、公共性の高い業務に携わるため、業績や景気の変動に左右されにくい職場環境で働いています。

給与体系も比較的安定しており、長期的に見ても収入が大きく落ち込むリスクは少ないでしょう。そのため、生活設計を立てやすく、将来への不安を感じにくい点が魅力です。

②社会的信用を得やすい

安定した立場にあるというイメージが強く、周囲からの信頼も得やすくなります。

みなし公務員は、仕事の性質上、公共の利益に関わる責任ある立場と見なされます。そのため、金融機関の審査や住宅ローンの申し込みでも信用されやすく、社会的評価は高い傾向にあります。

③福利厚生が充実している

みなし公務員の多くは、大手法人や独立行政法人などに勤めているため、福利厚生も整っていることが一般的です。

健康保険や年金制度のほか、育児休業や介護休暇などの制度が充実している職場も多く、安心して働ける環境が整っています。

④有給休暇を取得しやすい

公的な立場での仕事が多いことから、労働環境は比較的整備されています。そのため、有給休暇も取得しやすいです。

また、職場によっては計画的に休暇を消化する制度が導入されていることもあります。

プライベートとの両立を重視する人にとっては、大きなメリットといえるでしょう。

みなし公務員になるデメリット

みなし公務員には安定性や信用力といったメリットがある一方で、就職後に「想像と違った」と感じやすい注意点も存在します。

ここでは代表的なデメリットを3つの観点から解説します。

- 副業などに制限がある

- 守秘義務や行動規範が厳しい

- 異動や転勤の自由度が低い場合がある

①副業などに制限がある

みなし公務員は、公務員と同様に副業を禁止・制限されるケースがあります。

とくに、行政や公共インフラに関連する業務を担当する場合、公私の区別や情報漏洩リスクが懸念されるため、副業が原則NGとなることもあります。

働き方の自由度を求める人にとっては、意外な落とし穴となるでしょう。

②守秘義務や行動規範が厳しい

みなし公務員には、民間企業の社員でありながらも公的な立場があるため、守秘義務や行動規範が厳しく、情報の取り扱いや行動に高い慎重さが求められます。

たとえば、ちょっとしたSNS投稿が守秘義務違反につながる可能性もあり、日常的にも意識的な注意が必要です。こうした規律の厳しさは、自由な表現を重視する人にはストレスになるかもしれません。

③異動や転勤の自由度が低い場合がある

業務が公共性の高い特定の地域や組織に限定されていることも多く、転勤や異動に柔軟性がない職場もあります。

自分の希望でキャリアチェンジを進めたい人にとっては、思い通りの働き方ができないこともあるでしょう。事前に勤務先の人事制度や配置方針を確認することが重要です。

みなし公務員として働く際の注意点

みなし公務員は、公的な役割を担う民間職のため、仕事内容だけでなく日々の行動にも特有の注意点があります。

ここでは、とくに意識すべきポイントを3つに分けて紹介します。

- 接待や贈答の禁止

- 副業の制限

- 行動や言動に対する制限

①接待や贈答の禁止

みなし公務員は、公務員と同じく不当な利益供与を避ける立場にあります。そのため、取引先や関係機関からの接待・贈り物を受け取ることは原則として禁止されています。

たとえ小さな品であっても、利害関係のある相手からの贈与は問題となる可能性があります。こうした行為は信頼を損なうだけでなく、法的なリスクにもつながるため、慎重な対応が求められます。

②副業の制限

業務内容によっては副業が認められていない場合があります。

特に、国家や地方自治体の事業と関わりが深いポジションでは、公私の境界が曖昧にならないよう、副業を禁止するルールが設けられていることが多いです。

たとえ趣味に近い活動であっても、事前に所属機関へ確認を取ることが大切です。

③行動や言動に対する制限

SNSでの発言や私生活における言動も、公的立場を踏まえて注意する必要があります。みなし公務員は、職務外でも社会的責任を問われやすく、些細な投稿が問題視されることもあります。

信頼を保つためにも、日常的に自覚を持って行動することが重要です。

みなし公務員に向いている人

みなし公務員は、安定した職場環境や公的な役割を重視する人に適した働き方です。

ここでは、どんな性格や志向を持つ人がみなし公務員に向いているのか、代表的な3つのタイプを紹介します。

- 仕事に安定を求める人

- 公益性の高い仕事をしたい人

- 規則やルールを守れる人

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

①仕事に安定を求める人

みなし公務員は、公的機関やインフラ関連の業務に携わることが多く、景気に左右されにくいです。また、給与水準や雇用環境も安定しているため、将来を見据えて腰を据えて働きたい人には最適でしょう。

頻繁な異動や人事の入れ替わりが少ない職場も多いため、落ち着いて働きたい人には向いています。

②公益性の高い仕事をしたい人

自分の仕事が誰かの役に立っていると実感したい人や、公共性の高いサービスに関わることにやりがいを感じる人にとっては、大きなモチベーションになるでしょう。

国民や地域社会に貢献するような業務に携われることも、みなし公務員の特徴です。

③規則やルールを守れる人

みなし公務員は、守秘義務や行動規範など、法令に準じた規律の中で働くことが求められます。そのため、一定のルールの中で正確に業務を遂行するのが得意な人には適しています。

また、公私の切り替えがしっかりできる人にも向いている職種ですが、自由度の高い働き方を好む人には不向きです。

みなし公務員に向いていない人

みなし公務員には安定した働き方や社会的信用といったメリットがある一方で、全員に合うとは限りません。

ここでは、とくにみなし公務員に不向きとされるタイプの特徴を3つ紹介します。

- 副業を積極的に行いたい人

- ルールや規律に縛られたくない人

- 自由度の高い働き方を重視する人

①副業を積極的に行いたい人

副業でスキルを広げたい人や、複数の収入源を持ちたい人には、やや不自由に感じるかもしれません。

みなし公務員は、公的な業務に携わる性質上、副業に対する制約が厳しいケースがあります。

とくに行政と関わるポジションでは、公私の境界が曖昧にならないよう、副業を全面的に禁止している職場も珍しくありません。

②ルールや規律に縛られたくない人

自由な振る舞いを好む人や、自分の裁量で判断したいと考える人には、このような制約は大きなストレスとなる可能性があります。

みなし公務員には、守秘義務や行動規範といった、公務員に準じたルールが課せられます。とくに、SNSでの発信や外部との接触には注意が必要です。

③自由度の高い働き方を重視する人

業務の性質上、勤務時間や勤務地、業務内容に一定の制限がかかる場合が多く、柔軟な働き方を重視する人には合わない可能性があります。

ワークライフバランスを自分の裁量で調整したい人や、場所を選ばずに働きたいという価値観を持つ場合、みなし公務員という働き方はやや窮屈に感じることがあるでしょう。

みなし公務員の年収や待遇は?

みなし公務員の年収は、公務員と比較すると若干の差がありますが、全体としては安定しており、平均的な民間企業よりも高い水準にあるケースも多いです。

特に日本銀行や国立大学法人、独立行政法人などでは、年齢や勤続年数に応じた昇給制度が整っているため、長期的に見ても収入が伸びやすい傾向にあります。

また、待遇面においては、福利厚生の充実度が高いことが特徴です。さらに、公務員と同等の休暇制度が設けられていることもあり、有給休暇の取得率も比較的高めです。

ただし、みなし公務員はあくまで民間企業に属するため、各組織によって給与体系や手当の内容にばらつきがあります。

そのため、就職活動の際には、各機関や企業ごとの待遇制度をよく比較し、自分のライフプランと照らし合わせて判断することが大切です。

みなし公務員は副業できる?禁止の実態と例外

利益相反や情報漏洩のリスクを避ける目的で、みなし公務員は公務員と同様に、副業を制限されることが多い立場です。

特に、国や地方自治体からの委託業務や公共性の高い業務に従事している場合は、副業が禁止されていることが一般的です。

一方で、すべての副業が完全に禁止されているわけではありません。たとえば、営利を目的としない小規模な活動や、作家・講師といった表現や知識を生かした副業であれば、許可制のもとで認められることもあります。

また、不動産投資など、勤務先と直接関係のない資産運用も一定条件のもと容認されるケースがあります。

副業を希望する場合は、所属する組織のルールや担当部署の確認を必ず行いましょう。無許可で始めると懲戒の対象になる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

みなし公務員の特徴を理解して進路選択に活かそう

みなし公務員は、公務員と似た責任を担いながらも民間所属で働く職種であり、その年収や待遇は比較的安定しています。職種には国立大学法人職員や公共インフラ関係などがあり、一覧としても多様です。

副業の制限や行動規範など、公的立場ゆえのデメリットもありますが、福利厚生や社会的信用といったメリットも大きいです。

自分がルールを重んじるタイプか、自由度の高い働き方を重視するかを考えることが、みなし公務員という働き方が向いているかどうかを判断する鍵です。

みなし公務員という選択肢をしっかり理解し、自分に合った進路選びに活かしてください。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。