適性検査eF-1Gとは?出題内容から模擬テストについてまで徹底解説

「eF-1Gテストって、どんな内容でどう対策すればいいの?」

近年、就活選考の中で導入する企業が増えているeF-1Gテスト。一般的な学力試験とは異なり、発想力・思考力・判断力といった「ビジネスでの実践的な考える力」を測定するのが特徴です。

初めて受ける学生にとっては、出題形式や対策方法がわかりにくく不安を感じやすい試験でもあります。

そこで本記事では、eF-1Gテストの内容から、模擬テストのよくある質問まで徹底解説します。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

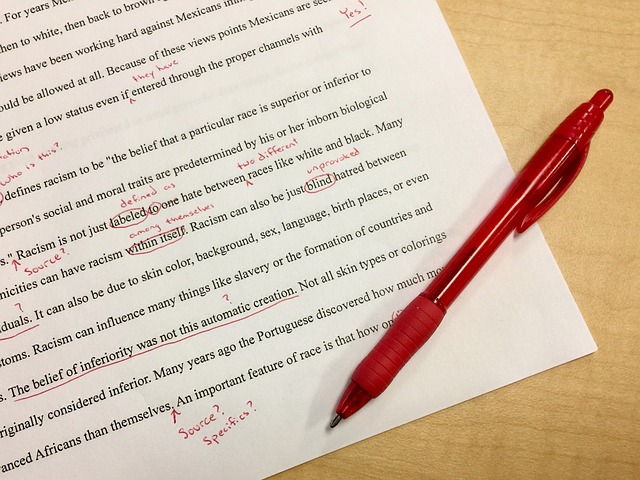

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

eF-1Gテストとは?概要と特徴を理解しよう

eF-1Gテストは、就活で多くの企業が導入している総合適性検査の1つです。eF-1Gテストは、イーファルコン社が提供するWeb形式の適性検査で、主に企業の新卒採用や配属判断に活用されています。

一般的なSPIや玉手箱とは異なり、eF-1Gは「柔軟な発想」と「論理的な思考」を組み合わせて課題を解決する力を見ているのです。最大の目的は、受験者の潜在的な能力を客観的に可視化することにあります。

構成は「能力検査」と「性格検査」の2部です。能力検査では、言語と非言語の両分野から問題が出題され、性格検査では、価値観や判断傾向、行動特性などを分析し、個人の人となりを可視化します。

対策としては、模擬テストを利用して出題形式に慣れることが効果的です。時間配分の感覚をつかむと同時に、苦手分野を見つけて重点的に対策するとよいでしょう。

eF-1Gは単なる筆記試験ではなく、自分の思考スタイルを知るためのツールでもあります。テストの特徴を理解し、早めに準備を始めることで、就活初期から周囲と差をつけることができるでしょう。

「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!

・自己分析シート

・志望動機作成シート

・自己PR作成シート

・ガクチカ作成シート

・ビジネスメール作成シート

・インターン選考対策ガイド

・面接の想定質問集100選….etc

など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。

企業がeF-1Gを導入する理由

eF-1Gは、数多くの企業が採用選考や人材開発の現場で導入している総合適性検査です。

発想力や思考力、さらには性格的な傾向までを客観的に測定できるため、採用の精度を高めるだけでなく、配属や育成にも活かせるツールとして注目されています。

ここでは、企業がeF-1Gを導入する主な7つの理由を詳しく見ていきましょう。

- 採用選考の精度を高めるため

- 応募者のポテンシャルを可視化するため

- ミスマッチによる早期離職を防ぐため

- 配属や人材育成の最適化を図るため

- 客観的なデータで評価の公平性を保つため

- 面接だけでは見抜けない特性を把握するため

- 組織全体の人材マネジメントを強化するため

①採用選考の精度を高めるため

企業がeF-1Gを導入する最大の目的は、採用の精度を向上させることにあります。従来の面接や履歴書では、応募者の潜在的な能力や思考の柔軟さまでを見極めることは難しいのが現実です。

eF-1Gでは、限られた時間の中で課題をどう理解し、どう発想して答えを導くかといった「思考プロセス」を可視化します。

これにより、知識偏重の評価ではなく、実際に仕事で成果を出せる力や「応用力」を測定できるのです。さらに、企業はそのデータを活用して、採用後のパフォーマンス予測にも役立てています。

論理性・スピード・発想力など複数の観点から応募者を評価できるため、企業文化との適性や将来の成長性も判断しやすくなります。結果的に、ミスマッチの少ない質の高い採用が実現するのです。

②応募者のポテンシャルを可視化するため

eF-1Gは、応募者が持つポテンシャルを数値化して明確に示すことができます。これは、学歴や経歴だけでは評価できない「考える力」「柔軟性」「創造性」を客観的に可視化する仕組みです。

特に、初対面の面接では見抜きづらい「伸びしろ」や「潜在的な思考の幅」を明らかにできる点が大きな魅力といえるでしょう。企業はこのデータをもとに、採用後の人材育成の計画も立てやすくなります。

例えば、思考スピードが速く反応力のある学生には営業職を、論理構成力が高い学生には企画職を提案するなど、強みを活かしたキャリア設計が可能になります。

これにより、個人の能力をより正確に見極め、適材適所の採用戦略を実現できるのです。

③ミスマッチによる早期離職を防ぐため

採用後の早期離職は、企業にとって大きなコストとリスクを伴います。eF-1Gを導入することで、企業は応募者と職種の適性をより高い精度で分析し、ミスマッチを事前に防げるのです。

能力検査の結果に加え、性格検査の結果を照合することで、チームへの適応度や職務ストレスへの耐性も見極められます。

また、企業はeF-1Gのデータを入社後にも役立てています。例えば、思考傾向が慎重なタイプには段階的な目標設定を行い、直感的なタイプには挑戦的な課題を与えるなど、性格特性に応じた育援です。

結果として、社員の満足度と定着率が高まり、長期的な人材活用の安定にもつながるでしょう。

④配属や人材育成の最適化を図るため

eF-1Gの結果データは、採用だけでなく配属や育成においても活用できます。テスト結果から得られる能力や性格を分析することで、社員がどの部署・職種で最大限の力を発揮できるかを判断しやすくなります。

たとえば、論理的な思考力が高い人には分析・企画系の業務を、発想力に優れる人にはクリエイティブな職種を任せるなど、社員の特性を考慮した配置が可能です。

また、研修プログラムを設計する際にも、eF-1Gの結果をもとに個々の課題を反映させることで、より効果的な人材育成が行えます。

このように、eF-1Gは「採用後の最適な成長支援」を実現するツールとして、企業の人事戦略に深く根付いているのです。

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

⑤客観的なデータで評価の公平性を保つため

採用では、面接官の主観によって評価が左右されることがあります。eF-1Gは、統一基準のもとで数値化されたデータを活用するため、より公平で透明性の高い評価を行うことができます。

また、複数の面接官が関与する採用プロセスでも、eF-1Gを共通の指標とすることで意見のばらつきを抑えられます。

面接時の印象や会話力に影響されず、論理的思考力・柔軟性・課題解決力といった実務に直結する能力を均一に比較できるのです。

さらに、データ分析を継続的に行うことで、過去の採用実績と照らし合わせた評価基準の改善も可能になります。結果として、eF-1Gは「納得感のある採用」を実現するための重要なツールとなっています。

⑥面接だけでは見抜けない特性を把握するため

面接では、応募者が緊張して実力を発揮できないケースもあります。eF-1Gは、受験者の反応速度や発想の方向性、問題処理の傾向など、表には見えないところを数値で可視化します。

これにより、言葉では伝わりにくい「思考の癖」や「意思決定の特徴」を把握することができるのです。

特に、発想の幅が求められるクリエイティブ職や、論理的判断が重要なコンサルティング職などでは、eF-1Gの結果が採用判断の有力な指標となります。

企業はこのデータをもとに、候補者の特性を深く理解し、採用後のパフォーマンス予測を立てることができるため、選考の精度が飛躍的に高まります。

⑦組織全体の人材マネジメントを強化するため

eF-1Gは採用のためだけでなく、企業全体の人材マネジメントを支えるツールとしても重要な役割を果たしています。

社員の能力や性格傾向を体系的にデータ化することで、組織全体のバランスを最適化し、チームの生産性を高めることが可能です。

また、組織単位でデータを分析すれば、どの部署にどのようなタイプの人材が多いのか、どこに課題があるのかを把握できます。

その結果、採用方針や研修制度の改善にもつながり、長期的な人材戦略の精度が上がります。

eF-1Gは、採用から育成、配置、評価までを一貫して支援できる「人材データ基盤」として、多くの企業の信頼を得ているのです。

eF-1Gを突破するポイント

eF-1Gテストを突破するには、単に問題を解くだけではなく、「思考のスピード」と「柔軟な発想」をバランスよく鍛えることが重要です。

ここでは、本番で実力を最大限発揮するために意識すべき7つのポイントを紹介します。

- 問題形式を理解して傾向を掴む

- 制限時間を意識してスピードを上げる

- 発想力と思考力の両方を鍛える

- 模擬テストで実戦感覚を身につける

- 間違いを分析して弱点を克服する

- 集中力を維持して安定したパフォーマンスを発揮する

- 本番環境を想定して練習を重ねる

①問題形式を理解して傾向を掴む

まず重要なのは、eF-1Gの問題形式と出題傾向をしっかり把握することです。出題範囲は大きく「言語分野」「非言語分野」「性格検査」に分かれ、それぞれに特徴があります。

特に言語分野では語彙や文章理解、非言語分野では論理的思考や数的処理が問われます。事前にどんな問題が出るかを知っておくことで、焦らず対応できるようになります。

また、過去に出題された例題や模擬問題を活用して、出題傾向を分析することも効果的です。形式に慣れておけば、初見の問題でも落ち着いて取り組めるでしょう。

知っているかどうかの差が、スコアに直結するポイントになります。

②制限時間を意識してスピードを上げる

eF-1Gは、限られた時間内に数多くの問題を処理するスピードが求められるテストです。内容を深く考えすぎると、1問あたりの時間が足りなくなってしまいます。

まずは制限時間を把握し、1問あたりの目安時間を意識して解くことが大切です。スピードを上げるコツは、「完璧を求めない」ことです。

1問に固執せず、わからない問題は一旦飛ばす判断力を持ちましょう。また、模擬試験や練習問題を繰り返す中で、自分のペース配分を体に覚えさせることも効果的です。

テンポよく問題を解く習慣をつけることで、本番でも余裕を持って対応できるようになります。

③発想力と思考力の両方を鍛える

eF-1Gでは、単なる暗記や計算力だけでなく、「発想力」と「思考力」のバランスが問われます。発想力とは、新しいアイデアや視点を生み出す力であり、思考力とは論理的に筋道を立てて考える力です。

どちらか一方だけを鍛えても、高得点にはつながりません。発想力を鍛えるには、日常的に多様な分野の情報に触れ、考え方の幅を広げることが有効です。

一方で思考力を伸ばすには、問題を解く際に「なぜそうなるのか」を意識し、論理的に考える習慣を持つことが大切です。この2つの力を同時に磨くことで、ほかの問題にも柔軟に対応できるようになります。

④模擬テストで実戦感覚を身につける

模擬テストを活用することで、実際の試験に近い環境で練習できます。本番を意識したシミュレーションを繰り返すことで、時間配分や集中の持続力を自然に身につけることができます。

特にeF-1Gは独特な問題形式が多いため、事前に模擬テストを受けておくと安心です。オンラインの無料模試や書籍の練習問題などを活用し、制限時間内で解き切る訓練を行いましょう。

緊張感のある環境に慣れておくことで、試験本番でも焦らず冷静に対応できます。練習の段階から本番を想定して取り組む姿勢が、スコアアップの鍵となります。

⑤間違いを分析して弱点を克服する

模擬試験や練習問題で間違えた部分を、そのままにしておくのは非常にもったいないことです。間違えた理由を分析し、思考の流れを振り返ることで、自分の弱点が明確になります。

たとえば、「時間が足りなかった」「問題文を読み間違えた」「選択肢の判断基準が曖昧だった」など、原因は人それぞれです。

間違いを「学びの材料」として活かし、次回は同じミスを繰り返さないよう意識することが大切です。問題を解く力は、復習の質によって大きく変わります。

解きっぱなしにせず、「できなかった理由」と「次に取るべき行動」をセットで考える習慣をつけましょう。

⑥集中力を維持して安定したパフォーマンスを発揮する

eF-1Gは短時間で高い集中力を保つ必要があるテストです。途中で気が散ってしまうと、正答率が一気に下がってしまいます。集中力を維持するためには、試験前のコンディションづくりが欠かせません。

試験前日は十分な睡眠をとり、当日は軽いストレッチや深呼吸で心身を整えましょう。また、長時間座っていても疲れにくい姿勢を意識することも重要です。

さらに、練習時から集中力を持続させるようにしておくと、本番でも安定したパフォーマンスを発揮できます。小さな集中の積み重ねが、大きな得点差を生むのです。

⑦本番環境を想定して練習を重ねる

最後に意識したいのが、本番を想定した練習を行うことです。eF-1Gはオンラインで実施されることが多く、受験環境が整っていないと集中を欠く原因になります。

普段の学習から「本番と同じ時間帯」「同じ環境」で模試を受けることで、心理的な慣れを作ることができます。また、実際の試験では、通信環境やデバイスの操作性もスムーズさが求められます。

本番で焦らないためにも、あらかじめパソコンやネット環境を整えておくと安心です。試験直前になって慌てることがないよう、計画的に準備を進めましょう。

最終的には「練習=本番」と考え、常に意識を高く保つことが合格への近道です。

【発想力】を高めるトレーニング法

eF-1Gテストで高得点を狙うには、柔軟な発想力を磨くことが欠かせません。発想力は、突発的に思いつくものではなく、日常的なトレーニングによって確実に鍛えることができます。

ここでは、発想力を高めるための7つの具体的な方法を紹介します。

- 多様な分野の知識をインプットする

- 異なる価値観に触れるコミュニケーション

- アイデア発想のためのブレインストーミング

- 既存の概念を組み合わせる発想練習

- 創造的思考を促す日常トレーニング

- 失敗を恐れず試行するチャレンジ精神

- 発想力を伸ばす読書・アート・体験活動

①多様な分野の知識をインプットする

発想力を高める第一歩は、幅広い分野の知識を積極的に取り入れることです。自分の興味のある領域だけに偏ると、考え方の幅が狭くなり、発想のパターンが固定化されてしまいます。

科学・芸術・社会問題など、異なる分野の情報を日常的にインプットすることで、思考の土台が広がります。

また、インプットの際は「なぜそうなっているのか」「自分ならどう活かせるか」といった視点を持つことが重要です。

単なる知識の蓄積ではなく、関連づけながら理解することで、新しい発想を生み出せます。多様な情報を捉える姿勢が、柔軟な思考を支える鍵となります。

②異なる価値観に触れるコミュニケーション

他者との対話は、自分の考え方を見直すきっかけになります。特に、異なる価値観やバックグラウンドを持つ人とのコミュニケーションは、発想の幅を大きく広げてくれます。

自分とは違う視点を理解することで、「そんな考え方もあるのか」と気づきを得ることができるのです。

例えば、学部や専攻が異なる友人と議論したり、社会人インタビューやオンライン交流会に参加するのも良い刺激になります。

他人の意見を否定せず、一度受け止めて考えてみる姿勢が大切です。異なる考え方を吸収しながら、自分の中で新しい発想を再構築するようにしてみてください。。

③アイデア発想のためのブレインストーミング

ブレインストーミングは、短時間で多くのアイデアを出すトレーニングとして非常に効果的です。1つのテーマについて思いつく限りのアイデアを書き出し、質より量を意識して考えるのがポイントです。

最初は突拍子もない案でも構いません。制約を外して発想することで、自由な思考が生まれます。グループで行う場合は、他の人のアイデアに乗っかる「連想発想」もおすすめです。

個人で行うよりも多様な視点が生まれ、予想外の発見につながることがあります。大切なのは、結論を急がず、アイデアを広げることを目的にすることです。

ブレインストーミングを習慣にすれば、eF-1Gの発想力問題にも対応しやすくなるでしょう。

④既存の概念を組み合わせる発想練習

新しいアイデアは、まったくゼロから生まれるわけではなく、既存の概念を組み合わせることで生まれます。これは「コンビネーション発想」と呼ばれ、創造的思考を鍛える上で重要なトレーニングです。

例えば、「コーヒー×本=ブックカフェ」や「運動×音楽=フィットネスライブ」など、異なる要素を組み合わせると、新しい価値が生まれます。

この練習を続けることで、物事を結びつける発想力が自然に育ちます。日常の中で、「これとあれを掛け合わせたら何ができるか」と考える癖をつけると、柔軟な発想が鍛えられるでしょう。

⑤創造的思考を促す日常トレーニング

発想力は特別な才能ではなく、日常の中で鍛えられるスキルです。たとえば、普段の生活で「これをもっと便利にするにはどうすればいいか」と考えるだけでも創造的な考え方の練習になります。

通学ルートを変えたり、新しい趣味に挑戦するなど、日常に小さな変化を取り入れることも有効です。

また、日々の気づきをメモに残す習慣をつけることで、発想の種をストックできます。

思いつきをすぐに書き留めておけば、後から新しいアイデアにつながることもあります。創造的な思考は「積み重ね」で育つものです。

⑥失敗を恐れず試行するチャレンジ精神

発想力を高めるには、失敗を恐れずに試す姿勢が欠かせません。新しいアイデアを思いついても、行動に移さなければ成長にはつながりません。

失敗はむしろ貴重な経験であり、次の発想の糧になります。重要なのは、「結果」ではなく「試したプロセス」に価値を見出すことです。

小さな挑戦を繰り返すうちに、自分なりの発想パターンや得意な思考領域が見えてきます。eF-1Gのような発想系テストでも、積極的にトライする姿勢が柔軟な思考力を支える原動力となるでしょう。

⑦発想力を伸ばす読書・アート・体験活動

読書やアート鑑賞、旅行などの体験は、発想力を刺激する格好の機会です。特に、普段触れないジャンルの本や芸術作品に触れると、思考の枠が広がります。

ストーリーや作品の背景を考えることで、想像力も自然と育ちます。また、五感を使う体験活動もおすすめです。

音楽を聴く、美術館を巡る、自然に触れるなど、感性を刺激する体験が新たな発想を生み出すことも多いです。感情を動かす体験ほど、記憶に残りやすく、創造的な発想の引き出しになります。

日常に「心が動く瞬間」を積極的に取り入れることで、発想の幅は無限に広がるでしょう。

【思考力】を鍛える実践トレーニング

eF-1Gテストで求められる「思考力」は、単に知識を持っているかではなく、与えられた情報を整理し、論理的に結論を導く力を意味します。

ここでは、日常生活や学習の中で実践できる7つの思考トレーニング法を紹介します。

- 観察力を鍛える思考トレーニング

- 論理的思考を養うディスカッション

- 課題解決プロセスを意識した分析法

- 仮説を立てて検証する思考習慣

- 因果関係を整理するロジカルフレームワーク

- 自分の考えを言語化する練習

- 日常から思考力を磨く習慣化トレーニング

①観察力を鍛える思考トレーニング

思考力の基礎となるのが観察力です。物事の本質を見抜くためには、まず目の前の情報を正確に捉える力が必要です。

日常の中で「なぜこうなっているのか」「どんなパターンがあるのか」と問いを立てる習慣を持つことで、論理的な思考の第一歩を踏み出せます。

たとえば、ニュースや広告を見たときに「誰に向けて作られているのか」「何を伝えたいのか」を考えるだけでも、観察力が磨かれます。観察とは単なる「見る」ではなく、「意味を読み取る」行為です。

小さな違和感に気づける人ほど、eF-1Gのような分析型テストでも強みを発揮できるでしょう。

②論理的思考を養うディスカッション

ディスカッションは、思考の筋道を整理しながら他者と意見を交わす絶好のトレーニングです。相手にわかりやすく説明するためには、自分の考えを論理的に構成する必要があります。

これにより、思考の流れを客観的に見直す力が自然と身につきます。グループワークやゼミの議論などでは、発言する前に「結論→理由→具体例」の順で話すことを意識すると良いでしょう。

また、反対意見に対して感情的にならず、冷静に論理で対応する姿勢を持つことで、思考の深さが増します。ディスカッションを通じて得られる論理的整理力は、就活面接でも高く評価されるスキルです。

③課題解決プロセスを意識した分析法

思考力を鍛えるには、課題を「構造的に捉える」ことが重要です。問題を一気に解こうとするのではなく、「原因の特定→仮説立案→検証→改善」という課題解決のプロセスを意識しましょう。

たとえば、勉強がはかどらない場合、「集中できない原因は何か」「解決策はどんな方法があるか」を整理して考えるだけでも、思考の質が変わります。分析力とは、情報を分解して再構築する力です。

日常の問題を分解して考える癖をつけることで、eF-1Gの非言語問題や論理思考問題にも強くなります。

④仮説を立てて検証する思考習慣

仮説思考とは、「おそらくこうではないか」と自分なりの仮定を立て、その妥当性を検証する思考法です。これはビジネスの現場でも非常に重視されるスキルで、eF-1Gのような思考型テスト対策にも直結します。

仮説を立てる際は、まず前提条件を整理し、仮説を立てて実際の結果と比較する流れを意識しましょう。例えば、「朝早く勉強すると集中できる」と仮定した場合、それを実践することで検証ができます。

このように思考を「仮説→実行→検証→修正」というサイクルで回す習慣が、論理的思考を飛躍的に伸ばします。

⑤因果関係を整理するロジカルフレームワーク

思考力を高めるうえで欠かせないのが、因果関係を明確にすることです。「原因」と「結果」を整理しながら考えることで、論理の飛躍を防げます。

代表的な手法として「ロジックツリー」や「MECE(モレなくダブりなく)」の考え方があります。

たとえば、「売上が下がった理由」を考える場合、「顧客数」「単価」「リピート率」などの要素に分けて分析すると、具体的な課題が見えてきます。

eF-1Gでも、複数の選択肢から論理的に正しいものを選ぶ問題が多いため、因果関係を整理する力は非常に有効です。フレームワークを使うことで、考え方が明快になり、回答の精度が上がるでしょう。

⑥自分の考えを言語化する練習

自分の思考を言葉にする力は、思考力の最終段階です。頭の中で考えているだけでは、論理の抜けや矛盾に気づきにくいものです。

文章や音声で自分の考えをアウトプットすることで、思考の整理と構造化が進みます。

たとえば、日記形式で「今日考えたこと」を書く、または友人に自分の考えを説明してみるなど、日常的なアウトプットを習慣化すると良いでしょう。

最初は難しく感じても、続けるうちに論理の筋が明確になります。思考と言語化はセットで鍛えることが、発想力と思考力の両方を伸ばす近道といえるでしょう。

⑦日常から思考力を磨く習慣化トレーニング

思考力を鍛えるためには、日常生活の中で「考える習慣」を持つことが何より大切です。ニュースを見たときに「なぜこうなったのか」「自分ならどう対応するか」と考えるだけでも効果があります。

また、日常の選択や行動を振り返り、「もっと良いやり方はなかったか」と自己分析するのも良いトレーニングです。思考力は一朝一夕で身につくものではなく、日々の積み重ねによって養われます。

考えることを「特別な行為」ではなく「自然な習慣」にすることで、eF-1Gの問題にも柔軟に対応できるようになります。

eF-1Gスコアを上げるための具体的な対策法

eF-1Gで高得点を取るには、闇雲に勉強するのではなく、出題傾向の理解と効率的なトレーニングが欠かせません。ここでは、得点を着実に伸ばすための7つの具体的な対策法を紹介します。

- 過去問や例題を解いて出題傾向を把握する

- 制限時間を意識してスピードを鍛える

- SPIなど類似テストで問題に慣れる

- 模擬試験を活用して実践感覚を養う

- 苦手分野を分析して重点的に対策する

- 受験環境を整えて集中力を高める

- 継続的に復習して知識を定着させる

①過去問や例題を解いて出題傾向を把握する

eF-1Gの問題傾向を理解することが、対策の第一歩です。公式の過去問は公開されていませんが、例題集や類似問題を通して出題のパターンを掴むことができます。

特に言語分野では「単語の連想」や「代替語問題」、非言語分野では「地図の読み取り」や「積み木問題」が頻出です。これらの形式に慣れておくと、本番でも焦らずに対応できます。

また、複数の例題を比較して、どのような思考の切り替えが求められるかを意識することで、柔軟な対応力が身につきます。

出題傾向を知ることで高得点をとれるようにしましょう。

②制限時間を意識してスピードを鍛える

eF-1Gでは、時間配分がスコアに大きく影響します。1問ごとに深く考えすぎると、後半で時間が足りなくなるケースが多いです。そのため、普段の練習から制限時間を意識して解く習慣をつけましょう。

おすすめの方法は、「1問ごとの目標時間を設定する」ことです。タイマーを使って時間感覚を身につけ、自然とテンポよく解けるようにします。

また、わからない問題に固執せず飛ばす判断力も重要です。スピードを意識した練習を積むことで、すべての問題を解ききれるようになるでしょう。

③SPIなど類似テストで問題に慣れる

eF-1Gの出題傾向は、SPIやTG-WEBといった他の適性検査と似ている部分も多いです。これらのテストを活用することで、実戦的な問題に数多く触れることができます。

特にSPIの非言語分野は、論理的思考を鍛えるのに効果的です。また、SPI問題集は市販でも豊富にあり、段階的にレベルアップできる構成になっています。

繰り返し解くうちに、問題のパターンや選択肢の見極め方が身についていきます。類似テストを活用して問題慣れすることが、eF-1G対策につながると覚えておきましょう。

④模擬試験を活用して実践感覚を養う

模擬試験は、実際の試験環境を再現できる最も効果的な学習法です。自分の弱点を把握するだけでなく、時間配分や集中力の維持など、本番特有の感覚を養うことができます。

特にオンラインの模擬テストを利用すれば、自宅でも手軽に本番さながらの練習が可能です。模試の結果を分析し、「どの分野で時間を使いすぎたか」「どの問題形式に弱いか」を明確にしましょう。

実践的な経験を積むことで、本番でも緊張せずに対応できるようになります。

⑤苦手分野を分析して重点的に対策する

効率よくスコアを上げるには、自分の弱点を明確にして重点的に対策することが欠かせません。苦手な分野を放置したままだと、全体の得点バランスが崩れます。

たとえば、非言語問題で時間が足りない場合は、数的処理や図形問題に絞って練習しましょう。得意分野ばかりを伸ばすより、苦手分野を底上げする方が全体スコアに与える影響は大きいです。

間違えた問題は必ず復習し、なぜ誤答したのかを分析することが重要です。

⑥受験環境を整えて集中力を高める

eF-1Gはオンラインで実施されることが多く、受験環境によって集中力に差が出ます。集中を妨げる要素をなくし、試験に集中できる環境を整えることがスコアアップの鍵です。

部屋を整理し、通知をオフにして静かな状態でテストを受けると良いでしょう。また、照明や姿勢にも注意し、リラックスしながらも集中を保てる姿勢を心がけます。

さらに、本番に備えて同じ時間帯に練習することで、集中力のピークを合わせることができます。環境づくりも、立派な「対策」の一つだと覚えておきましょう。

⑦継続的に復習して知識を定着させる

短期間の詰め込み学習では、思考力や発想力を十分に伸ばすことはできません。定期的に復習を行い、知識を長期記憶として定着させることが重要です。

1日ごとや週ごとに復習の時間を設け、「理解できた問題」と「再度確認が必要な問題」を分けて管理しましょう。特に、同じ形式の問題を繰り返し解くことで、思考のスピードと正確さが向上します。

継続的な復習を続けることで、自然と自信が生まれ、本番でも安定した得点を出せるようになります。

eF-1G「言語分野」の例題と解き方

eF-1Gの「言語分野」では、語彙力や文脈理解に加え、発想力や柔軟な思考力が求められます。

単なる国語問題ではなく、限られた時間で「意味のつながり」や「論理的整合性」を判断する力が試される点が特徴です。

ここでは、出題されやすい7つの形式について、例題と解き方を詳しく紹介します。

- 単語の連想

- 単語の列挙

- 文章理解

- 語彙選択

- 言い換え表現

- 論理的文章構成

- 文脈補完問題

①単語の連想

この問題では、与えられた単語から関連する言葉を瞬時に思い浮かべる力が問われます。語彙力の豊富さだけでなく、視点の多様さや思考の柔軟さも評価されます。

連想の方向性が単調だと発想の幅が狭く見えるため、色・形・感情・用途など、異なる観点から考える練習が重要です。

| 「リンゴ」から連想できる言葉を3つ挙げなさい。 |

「赤い」「甘い」「果物」など、見た目や味といった特徴的な要素を中心に答えるとよいでしょう。さらに、「健康」「秋」「贈り物」など連想を広げることで、発想の柔軟性を示せます。

普段から身の回りの物事に対して「連想ゲーム」を行う習慣をつけると、本番でも多面的な思考ができるようになります。

②単語の列挙

この問題は、あるテーマに関して思いつく限りの単語を挙げる形式で、発想のスピードと広がりが求められます。焦らずテンポよく書き出す練習を重ねることで、思考の瞬発力が鍛えられます。

| 「雨の日に使うもの」をできるだけ多く挙げなさい。 |

「傘」「レインコート」「長靴」などが代表的ですが、「タオル」「新聞紙」「カッパ」「濡れない工夫」など、具体と抽象を織り交ぜると良いでしょう。

数を出すだけでなく、「どんな状況で使うか」を意識して答えると、より深い発想になります。短時間で数多くの単語を思いつく練習をすると、eF-1G本番のスピード思考にも強くなります。

③文章理解

この形式は、短文や段落を読んで内容を正確に把握する力を問うものです。情報を読み取るだけでなく、筆者の意図や主張の構造をつかむことが必要です。

特に就活生にとっては、文章を「論理的に読む」練習にもつながります。

| 次の文章を読んで、筆者の主張として最も近いものを選びなさい。 「SNSの普及によって情報発信が容易になった一方で、誤った情報が拡散されるリスクも高まっている。そのため、私たちは情報を受け取る際に、その信頼性を見極める力を持つ必要がある。」 ① SNSは便利だが使うべきではない ② 情報は共有よりも制限すべきだ ③ 情報を正しく判断する力が重要である ④ SNSの利用にはルールを設けるべきだ 解答:③ |

筆者は「SNSを否定」しているのではなく、「使う際の姿勢」を述べています。そのため、③が正答となります。文章を読むときは、「主張」「理由」「まとめ」の構造を意識しましょう。

選択肢の中で極端な表現(〜すべきでない、〜すべきだ)は除外し、筆者の意図に最も近いものを選ぶと正答率が上がります。

④語彙選択

この問題では、空欄に最も適切な語句を選ぶ力が問われます。語彙の意味理解に加えて、文脈全体から自然な表現を見極める読解力も必要です。

| 「彼の発言には___があるため、皆が納得した。」 ①一貫性 ②無関係 ③冗長 ④感情的 解答:① |

文全体のトーンがポジティブであるため、①「一貫性」が正解です。文脈から「評価の方向性(肯定的・否定的)」を見抜くのがポイントです。

また、接続語や助詞の前後に注目すると、文意の流れがつかみやすくなります。語彙力を高める際は、辞書的な意味だけでなく、用例とセットで覚えることが効果的です。

⑤言い換え表現

意味が同じになる別の表現を選ぶ形式で、語彙力と読解力の両方が問われます。表面的に似た言葉でも、ニュアンスが異なる場合があるため、意味の等価性を見抜く力が必要です。

| 「彼はその提案に賛成できない」と同じ意味になる文を選びなさい。 ①彼はその提案に反対している ②彼はその提案を検討している ③彼はその提案を知らない 解答:① |

正答は①です。「賛成できない=反対している」と言い換え可能ですが、②や③は意味の方向性が異なります。

こうした問題は、文中の否定表現や助動詞のニュアンス(〜できない、〜しない)に注意することで、精度を高められます。

普段から文章を読むときに、「この文は別の言葉でどう表せるか」と考える癖をつけると良いでしょう。

⑥論理的文章構成

複数の文を並び替えて、もっとも自然な順序にする問題です。情報の流れや因果関係を整理する力が試されます。

単なる読解力ではなく、「文章を構成する力」が求められるため、論理的思考を強化する良い練習にもなります。

| 次の文を正しい順に並べなさい。 A. 健康を保つには、適度な運動が欠かせない。 B. その結果、体の代謝が活発になり、疲れにくくなる。 C. 運動を習慣化することで、体調の改善が期待できる。 解答:A→C→B |

自然な流れは「A → C → B」です。導入で主張を提示し(A)、行動を示し(C)、結果を述べる(B)構成が最も論理的です。

接続詞や述語の関係を見比べながら、因果関係に注目して順序を決めると間違えにくくなります。日頃から新聞や記事を読む際に、文の構成を意識して分析することが効果的です。

⑦文脈補完問題

文の一部を補って、全体の意味を自然に完成させる問題です。論理展開の理解と、言葉のつながりを読む力が求められます。特に、対比・因果・並列の関係を見抜くことがポイントです。

| 「彼は約束の時間に遅れた。___、彼女は怒らなかった。」 ①それでも ②そのため ③ところが 解答:① |

文の流れを見ると、「遅れた(原因)」に対して「怒らなかった(予想外の結果)」という構図になっています。したがって、「それでも」が正解です。

接続詞を選ぶ問題では、文と文の関係性を論理的に整理することが大切です。練習の際は、さまざまな接続表現の使い分けを意識して学ぶことで、自然な文脈判断ができるようになります。

eF-1G「非言語分野」の例題と解き方

eF-1Gの「非言語分野」では、数的処理や図形認識、空間把握力、論理的思考力が試されます。知識ではなく考える力を測ることが目的であり、短時間で正確にパターンを見抜く柔軟さが求められます。

ここでは、代表的な7つの出題形式を例題付きで解説します。

- 立体の向き

- 積み木の見え方

- 展開図

- 折り紙の穴あけ

- 法則の読み取り

- 図形の回転

- 記号のカウント

①立体の向き

このタイプの問題では、立体をさまざまな角度から見たときの形を頭の中で想像する力が問われます。

空間的な位置関係を把握し、立体を回転させるイメージが必要です。

| 立方体の各面に「赤・青・緑・黄・白・黒」の色が塗られています。赤の面の反対側が青、緑の面の反対側が黄です。白の面の反対側は何色でしょう? 解答:黒 |

立方体の構造を頭の中でイメージし、向かい合う面の関係を整理します。赤↔青、緑↔黄がすでにペアになっているので、残る白の反対は「黒」とわかります

コツとしては、立方体の展開図を思い浮かべ、6面をペアで整理すると混乱しにくくなるでしょう。

②積み木の見え方

積み木を組み合わせた立体を、異なる方向から見たときにどのように見えるかを答える問題です。立体構造を頭の中で再構成するイメージ力が求められます。

| 3×3の基盤の上に積み木が積まれています。右から見たとき、見える積み木の数を答えなさい。 |

まずは上からの配置を確認し、どの位置に何段積まれているかを整理します。その後、横から見たときに「高さが最大のブロックが前面に見える」と考えると分かりやすいです。

図を描く、もしくはマス目に高さをメモすることで、視覚的に整理できます。練習を重ねると、頭の中で立体を回転させる感覚が自然と身につきます。

③展開図

立体を展開した図、または展開図から立体を推測する問題です。空間を「分解・再構成」する力が問われます。

| 立方体の展開図で、中央の面の上下左右にそれぞれ別の面がつながっています。中央の面の裏側(向かい合う面)になるのはどの面でしょう? |

展開図の形を頭の中で折りたたむイメージを持ちます。中心の面を基準に、上下左右に位置する面を把握しましょう。

サイコロを想像すると理解しやすく、「向かい合う=直接接しない面」という原則で考えると正答しやすいです。展開図問題は慣れが重要なため、練習時に実際に折り紙などで立体を作ると効果的です。

④折り紙の穴あけ

地図やルート図から位置関係を把握し、移動経路や目的地を判断する問題です。空間認識力に加え、論理的な手順思考も必要になります。

| 1枚の紙を横半分に折り、折った状態で右下の角に1つ穴をあけました。紙を開くと、穴はいくつあき、どの位置にあくでしょう? |

横に折った場合、左右対称になります。したがって、穴は2つあき、左右対称の位置に並びます。このように、「折り方=対称の方向」と考えるとわかりやすいです。

⑤法則の読み取り

数列や記号列から、共通の法則を見つけ出して次の要素を予測する問題です。論理的思考とパターン認識が試されます。

| 次の数列の□に入る数字を答えなさい。 2、4、8、16、□ 解答:32 |

前後の関係を見て、どのような規則で並んでいるかを考えます。この場合、2倍ずつ増加しているため、答えは「32」です。

法則性を見抜く際は、「加減」「乗除」「交互」「位置関係」など複数のパターンを想定しましょう。練習では、まず自分なりの「仮説」を立てて検証する癖をつけると、発想のスピードが上がります。

⑥図形の回転

物の位置関係を、回転や移動の観点から考える問題です。観察力と整理力を同時に発揮する必要があります。

| 時計の文字盤を考えます。12時の位置に印があります。この印を時計回りに90度ずつ動かしたとき、3回目の位置はどこでしょう? 解答:9時の位置 |

1回目で3時、2回目で6時、3回目で9時の位置になります。したがって、答えは9時の位置です。このように、回転は「1回=90度」を基準に順を追って考えます。

⑦記号のカウント

一定のルールで並ぶ記号列を観察し、条件に合うものの数を数える問題です。集中力とパターン認識力が問われます。

| 次の記号列の中で、「○」の右隣に「△」がある組み合わせはいくつありますか? ○△□○□△○△○ |

まずは一文字ずつ順番に確認し、該当パターンが出現する箇所をマークします。飛ばし読みをすると見落としが発生するため、リズムよく左から右へ追うのがコツです。

数が多い場合は、一定間隔で区切りながらカウントすると効率的です。このタイプの問題は、注意力の持続と短期記憶のバランスを鍛えるのに最適です。

日常的に図や表を読む習慣をつけると、精度が自然に上がります。

eF-1G「性格検査」の概要

eF-1Gの「性格検査」は、応募者の価値観や思考パターン、働き方の傾向を明らかにするためのテストです。

面接や履歴書だけでは見えない「人となり」を可視化し、企業が採用や配属の判断に活用しています。

ここでは、検査の目的や測定項目、評価される傾向を詳しく解説し、どのように活かせるかを紹介します。

- 性格検査の目的

- 測定される主な項目

- 評価される性格傾向

自分1人での自己分析に不安がある方は、就活のプロと一緒に自己分析をしてみませんか?あなたらしい長所や強みが見つかり、就活がより楽になりますよ。

①性格検査の目的

eF-1Gの性格検査は、応募者の性格や行動傾向を把握し、企業との相性を見極めるために実施されます。

特定の性格を良し悪しで判断するものではなく、個人がどのような職場環境で最もパフォーマンスを発揮できるかを分析することが主な目的です。

企業はこの検査を通して、「どんな思考をするタイプか」「ストレスにどう対処するか」「チームの中でどのように振る舞うか」といった特性を客観的に把握します。

たとえば、論理的に物事を考える人は分析系職種に向いており、柔軟で感情的な共感力が高い人は接客や人事系の仕事に適しています。

このように、性格検査の結果は採用後の配属や教育にも活用されるため、企業にとって重要な判断材料です。受験者にとっても、結果は自己理解を深める貴重な機会となります。

②測定される主な項目

eF-1Gの性格検査で測定される主な領域は、「思考傾向」「対人傾向」「行動傾向」の3つに大別されます。質問は「はい・いいえ」で直感的に回答する形式が多く、回答に一貫性があるかも重視されます。

思考傾向では、論理的に判断するか感覚的に捉えるか、慎重か大胆かといった思考スタイルが評価されます。

対人傾向では、他者との関係性をどう築くか、チームでの協調性やリーダーシップの発揮度合いが分析されます。行動傾向では、目標達成に対する粘り強さや挑戦意欲、自己管理力などが測定対象です。

また、最初に「人前で話すのが得意だ」と答えたのに、後半で「人前に立つと緊張する」と回答すると、回答に矛盾が生じ、信頼性が低いと判断されることがあります。

正直に答えることが最も重要で、無理に「理想の人物像」に合わせようとするのは逆効果です。回答の一貫性を保ちながら、自分の価値観や行動を自然体で表現することが高評価につながります。

③評価される性格の傾向

eF-1Gの性格検査では、受験者の回答をもとに多角的な性格分析が行われます。主な評価軸には、「協調性」「主体性」「安定性」「柔軟性」「ストレス耐性」「リーダーシップ」などが含まれます。

これらの要素がバランスよく備わっているかどうかが、総合的な評価ポイントとなります。たとえば、安定性が高い人は慎重でミスが少ない傾向がありますが、変化への適応がやや遅い場合があります。

一方で柔軟性が高い人は、新しい環境に早くなじみますが、集中力が分散しやすい側面もあります。このように、すべての特性には長所と短所があり、企業はそれを職務内容と照らし合わせて評価します。

また、ストレス耐性が高く安定したパフォーマンスを発揮できる人は、プレッシャーの多い仕事や管理職向きと判断されやすいです。

逆に、チャレンジ精神が強くリスクを恐れないタイプは、新規事業や営業職などに向いています。eF-1Gの結果は、あなたの特性を最大限に活かすための「自己分析」としても役立つでしょう。

eF-1G模擬テストのよくある質問(FAQ)

eF-1G模擬テストを受ける前に、多くの就活生が気にするのが「どこで受けられるのか」「本番との違い」「スコアの扱われ方」などです。

ここでは、実際の受験に役立つよくある質問を取り上げ、理解を深めることで不安を解消できるよう詳しく解説します。

- eF-1G模擬テストはどこで受けられる?

- 模擬テストと本番テストの違いは?

- スマホやタブレットでも受験できる?

- スコアはどのように確認できる?

- eF-1G模擬テストの結果は企業に共有される?

- 受験回数に制限はある?

- 模擬テストの結果を就活対策にどう活かせる?

①eF-1G模擬テストはどこで受けられる?

eF-1G模擬テストは、オンライン上の適性検査対策サイトや就活支援サービスで受験可能です。これらの模試は、PCだけでなくスマホやタブレットでも受けられるため、自宅やカフェなど場所を選ばずに受験できるのが魅力です。

無料版では基本的な問題形式を体験でき、有料版では本番形式に近い問題構成とスコア分析機能が備わっています。

特に有料版では、分野別の成績や時間配分の診断も確認できるため、自分の課題を明確にできます。

初めて受験する場合は、無料模試で出題傾向をつかみ、慣れてきた段階で本番形式の模試を受けると効率的に実力を伸ばせます。

②模擬テストと本番テストの違いは?

模擬テストは、本番のeF-1Gを想定した練習用の試験です。形式や構成は非常に似ていますが、本番テストに比べて問題数や難易度がやや調整されています。

本番では企業ごとに出題範囲や制限時間がカスタマイズされているため、模試の結果がそのまま本番スコアと一致することはありません。しかし、模試は本番に備えるうえで非常に有効です。

実際に時間制限を設けて受験することで、思考スピードや集中力のトレーニングになります。また、本番の環境を想定して取り組むことで、焦りや緊張に強くなる効果も期待できます。

模試は結果を確認して終わりではなく、出題傾向を分析し、苦手な分野を重点的に復習することが重要です。継続的に取り組むことで、本番でも安定したパフォーマンスを発揮できるでしょう。

③スマホやタブレットでも受験できる?

eF-1G模擬テストは、多くのサービスでスマホやタブレットにも対応しています。ブラウザ上で受けられるため、アプリのダウンロードが不要で、手軽に取り組める点が魅力です。

移動中や隙間時間に練習できるため、学業やアルバイトと両立して効率的に対策を進めたい学生に向いています。

ただし、非言語分野のような図形問題や展開図を扱う設問では、スマホの画面が小さいと正確な判断が難しくなる場合があります。

複雑な図形や数的処理を含む問題は、できるだけPCで受験するのがおすすめです。また、通信環境が不安定だと中断される恐れがあるため、Wi-Fi環境での受験を推奨します。

練習段階で複数のデバイスを試し、自分に最適な環境を整えておくと安心です。

④スコアはどのように確認できる?

模擬テストを受験すると、終了後にスコアが自動で表示されます。全体スコアに加えて、「言語分野」「非言語分野」「思考・発想力」などのカテゴリ別の得点が提示される形式が一般的です。

結果はグラフやチャートで表示され、自分の強みや弱点が視覚的に分かるようになっています。さらに、スコアだけでなく全国平均や上位層との比較データを確認できる場合もあります。

これにより、現時点での実力を客観的に把握でき、どの分野を伸ばすべきかが明確になります。

分析結果を参考に学習計画を立て、次の受験でどのスコアを目標にするか設定しておくと、モチベーションの維持にもつながります。

定期的にスコアを振り返ることで、成長を数値で実感できるのも模試の大きなメリットです。

⑤eF-1G模擬テストの結果は企業に共有される?

eF-1G模擬テストの結果は、受験者本人のみに表示され、企業には共有されません。模試は個人の練習用・学習用のテストであり、選考とは無関係です。

そのため、失敗を恐れず何度でもチャレンジできるのが大きな利点です。安心して受験するためにも、利用するサービスのプライバシーポリシーや規約を事前に確認しておきましょう。

模試はあくまで自己分析のツールと考え、自分の成長に焦点を当てて取り組むことが大切です。

⑥受験回数に制限はある?

模擬テストの受験回数は、基本的に制限されていません。多くのサイトでは、1日に複数回の受験も可能で、繰り返し挑戦することでスコアの向上を目指せます。

特に、同じ問題を時間を変えて解くことで、思考スピードや集中力の変化を把握することができます。ただし、回数を重ねすぎると問題を暗記してしまい、実力が正確に反映されない場合があります。

大切なのは、受験後の振り返りと分析です。1回ごとに間違えた箇所を確認し、理解を深めることで学習効果が格段に上がります。

問題のパターンを覚えるよりも、思考プロセスを磨く意識で取り組むと、本番でも柔軟に対応できるようになります。模試を活用して、スコアの「伸びしろ」を実感しましょう。

⑦模擬テストの結果を就活対策にどう活かせる?

eF-1G模擬テストの結果は、単に「点数を上げるため」ではなく、就活全体の戦略づくりに活かすことが大切です。

スコアを分析することで、自分の得意・不得意分野が明確になり、自己PRや面接でのアピール内容にも説得力が増します。

たとえば、「非言語分野が得意=論理的思考が強い」「言語分野が苦手=発想を構造化する練習が必要」といった形で、今後の学習や行動に結びつけられます。

また、発想力や思考力のスコアを向上させることで、他のWebテスト(SPIや玉手箱など)にも応用が利きます。

模試の結果は単なるデータではなく、自分を客観的に知る「鏡」として活用する意識を持ちましょう。結果を基に学びと行動を継続することで、就活全体の成果を底上げできます。

eF-1G模擬テストで成果を出すためにやるべきことを知っておこう

eF-1G模擬テストは、発想力と思考力を測定する代表的な適性検査であり、就活生にとっては自己分析と実力確認の貴重な機会です。

企業はこのテストを通じて、応募者のポテンシャルや職務適性を客観的に評価しています。結論として、eF-1Gを突破するためには「傾向の理解」と「能力の鍛錬」が欠かせません。

問題形式や制限時間に慣れることで、スピードと精度の両方を高めることができます。特に発想力と思考力を日常的に鍛えることは、スコアアップだけでなく面接での論理的な受け答えにもつながります。

模擬テストを活用し、過去問や例題を通じて弱点を把握することで、効率的な学習サイクルを築けるでしょう。

また、性格検査の結果を自己理解に役立てることで、企業が求める人物像との一致度を高めることも可能です。eF-1G模擬テストは、単なる試験ではなく「自分の力を見える化するツール」です。

繰り返し挑戦し、分析と改善を重ねることで、就活本番でも自信を持って臨めるようになるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。