SPI出題範囲一覧|受験方式別の違いを徹底比較!

「SPIって具体的にどんな範囲から出題されるの?」

就活を控えた多くの学生が抱える疑問です。SPIは企業が採用選考で広く利用している適性検査ですが、受験方式によって出題範囲や内容が異なるため、事前の理解と準備が欠かせません。

そこで本記事では、SPIの出題範囲をテーマに、受験方式別の違いや出題範囲を詳しく解説し、効率的に対策できるポイントを整理して紹介します。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

SPIの出題範囲は受験方式によって変わる?

SPIの出題範囲は、受験方式によって異なる可能性があるため、事前に確認しておかないと対策がずれてしまうおそれがあります。

特に「テストセンター」「Webテスティング」「ペーパーテスト」など形式の違いが、出題される科目や設問数に影響を及ぼすことがあります。

それぞれの方式には共通の出題範囲もありますが、実施企業や業界ごとに若干の差が出ることもあるため注意が必要です。

たとえば、テストセンターでは「構造的把握力」や「英語」分野が加わる場合もあり、より広範囲な準備が求められます。

一方でWebテスティングでは、試験時間や問題数が変則的になることもあります。したがって、受験方式を把握したうえで対策を練ることが、効率よくSPIを乗り越える鍵となります。

SPI受験方式の種類

SPIには複数の受験方式があり、どの方法で受けるかによって会場の形式や準備のポイントが変わります。

就活生にとって「どの方式で指定されるのか分からない」という不安は大きいですが、それぞれの特徴を理解しておけば余計な心配をせずに対策できるでしょう。

ここでは代表的な4つの方式を解説し、試験前に押さえるべき注意点を紹介します。

- テストセンター方式

- WEBテスティング方式

- ペーパーテスト方式

- インハウスCBT方式

①テストセンター方式

テストセンター方式は、専用会場に設置されたパソコンを利用して受験する形式です。最も一般的で、多くの企業が指定する受験方式といえるでしょう。

会場環境は整っているため操作に迷うことは少なく、問題に集中しやすい点がメリットです。

とはいえ会場までの移動や日程調整が必要で、特に就活が本格化する時期には希望する時間がすぐに埋まってしまうケースも珍しくありません。そのため、早めに予約しておくと安心でしょう。

また「環境が整っているから大丈夫」と油断してしまい、時間配分を誤る人も少なくありません。パソコン操作に慣れることはもちろん、本番と同じ制限時間を意識して練習することが大切です。

市販の模擬問題集やオンライン模試を活用すれば、当日の流れに近い形でトレーニングができます。特に集中力が途切れやすい学生は、制限時間内に最後まで解き切る練習をしておくと効果的でしょう。

②WEBテスティング方式

WEBテスティング方式は、自宅や学校のパソコンを使ってオンラインで受験する方法です。移動の手間がなく、自分に合った場所で受けられる点が大きな利点です。

授業やアルバイトで忙しい大学生にとって、空き時間を使って受験できるのはありがたいでしょう。しかしその反面、通信環境や周囲の環境を整えるのは受験者自身です。

もしネット回線が不安定だと、解答中に接続が切れてしまう恐れがあり、焦りにつながります。そのため事前にネット環境を確認し、静かな場所で受ける準備をしてください。

またパソコン操作に不慣れな場合は、操作に手間取り時間をロスすることもあります。公式サイトのデモ画面や市販のWEB模試で事前に練習することで安心感が得られるでしょう。

さらに、周囲の物音や生活音が集中を妨げることもあるため、イヤホンや静かな部屋を確保して取り組むと良いです。便利さとリスクの両面を理解し、余裕を持った準備を進めることが大切になります。

③ペーパーテスト方式

ペーパーテスト方式は、紙に印刷された問題を会場で解くスタイルです。現在は採用数が減っていますが、地方企業や一部業界では今も使われています。

パソコン操作が不要で、紙に直接書き込めるため直感的に解答できるのが特徴です。普段からノートや紙に書いて考えるのに慣れている学生にとっては、取り組みやすい形式かもしれません。

しかし計算の書き間違いや解答欄のずれといった単純なミスが起きやすく、注意が必要です。さらに問題用紙を持ち帰れない場合が多いため、試験後に振り返りができない点もデメリットといえるでしょう。

対策としては、過去の問題集を使って形式に慣れること、そして「必ず見直しの時間を確保する」習慣を身につけることが重要です。

特に就活と学業を並行している学生は、試験本番での集中力が落ちやすいため、落ち着いて確認する練習をしておくと安心です。

④インハウスCBT方式

インハウスCBT方式は、企業が自社で用意したパソコン会場で受験する方法です。テストセンターに似ていますが、環境やルールは企業ごとに異なるのが特徴です。

中には試験後すぐに面接が予定されているケースもあり、1日の流れが非常にタイトになることもあります。特に就活のピーク時期には、午前中にSPI、午後に面接というスケジュールも珍しくありません。

ここでの落とし穴は「試験だけだから」と気を抜いてしまうことです。企業の建物内で受験するため、入室時の態度や待機中の様子も採用担当者の目に入っている可能性があります。

そのためSPI対策だけでなく、服装やマナーにも注意してください。また会場独自のルールや持ち物が指定される場合もあるので、案内メールをしっかり確認することが欠かせません。

特に初めて訪れる会場では不安を感じやすいため、持ち物チェックリストを作り、余裕を持って行動するのが安心でしょう。

SPI言語分野の出題範囲

SPIの言語分野は、就職活動で多くの企業が採用している試験の中でも基礎力を確認される重要な領域です。出題パターンは複数ありますが、内容自体は非常にシンプルであり、特殊な知識を必要としない点が特徴でしょう。

大きく分けて「語彙力」「文章理解」「言語的な思考力」を問う問題が中心となり、日常的な日本語の知識と読解力を組み合わせて解答する形式が多く見られます。

具体的な設問例としては、基礎的な日本語力を測る「語句の意味」や言葉同士の関係性を正しく把握できるかが問われる「二語の関係」、文を正しい順序に整え、意味が通る文章を完成させる「文の並べ替え」があります。

なかでも最も配点比率が高い「長文読解」は数百字の文章を読み、設問に対して内容の正誤や要点を判断する形式で、理解力とスピードが試される分野です。

受験する形式ごとに範囲が変わることはなく、どの方式でも「語句の意味」「二語の関係」「文の並べ替え」「長文読解」が出題範囲の中心と考えてよいでしょう。

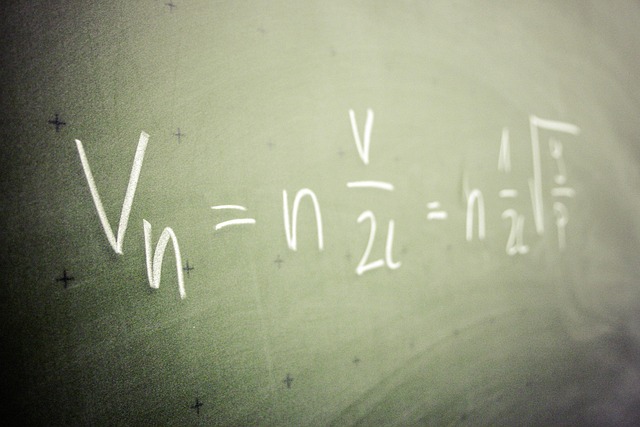

SPI非言語分野の出題範囲

SPIの非言語分野は、就活生にとって特に重要な領域です。数的処理や論理的思考が中心で、出題方式によって出題内容に違いがあります。

ここではテストセンター・WEBテスティング・ペーパーテスト・インハウスCBTごとの範囲を整理しました。自分がどの方式を受験するのかを知ることで、効率的な準備につながるでしょう。

- テストセンターでの出題範囲

- WEBテスティングでの出題範囲

- ペーパーテストでの出題範囲

- インハウスCBTでの出題範囲

①テストセンターでの出題範囲

テストセンター方式で出題されるのは、割合、損益計算、速度算、集合、場合の数など幅広い計算問題です。

これらは高校数学の基礎レベルが中心ですが、時間制限があるため正確さとスピードが同時に求められます。

また、表やグラフを読み解く資料解釈の問題も多く、数値を読み取りながら論理的に答えを導く力が必要です。

大学の授業では触れる機会が少ないテーマもあるため、事前に出題範囲を把握しておくことが安心につながります。

②WEBテスティングでの出題範囲

WEBテスティングでは、四則計算や割合、損益、集合など基本的な数的処理が中心です。特に複雑な図形や条件が入り組んだ問題は出題されにくく、シンプルな問題を正確に解けるかどうかが試されます。

ただし、大学生が日常的に触れない計算も含まれるため、問題文を落ち着いて読み取る力が欠かせません。

自宅で受験できる形式のためリラックスできる一方で、集中を切らさずに対応できるかどうかが結果を左右するでしょう。

③ペーパーテストでの出題範囲

ペーパーテスト方式では、計算問題に加えて推論や図形問題が幅広く出題され、典型的な割合や損益だけでなく、集合や場合の数、空間図形なども扱われることがあります。

企業によっては独自の出題が含まれることもあり、必ずしも一般的な問題集だけで対応できるとは限りません。

大学生にとっては柔軟に考える力を求められる形式であり、出題範囲が広いぶん多角的な準備が重要になるでしょう。

④インハウスCBTでの出題範囲

インハウスCBTは、企業が独自に実施するSPI型試験です。基本的な数的処理問題に加え、文章と数値を組み合わせた複合問題や、実務に近い場面を想定した出題が含まれる場合があります。

出題範囲は企業ごとに調整されるため一律ではなく、予想外の形式に出会う可能性もあるでしょう。

大学生にとっては、単なる暗記ではなく考えながら処理する力が試される方式であり、幅広い出題の可能性を意識して臨む必要があります。

SPI性格検査の出題範囲

SPI性格検査は、学力を問う試験とは異なり、受験者の考え方や行動の傾向を把握するための検査です。正解や不正解はなく、企業はこの結果をもとに応募者の人柄や仕事への向き合い方を理解します。

受験形式による違いは、紙か画面か、自宅か会場かといった環境や操作方法に限られ、範囲は変わりません。

設問は、協調性や責任感、意思決定の傾向といった性格的な特徴を測る内容で統一されています。事前に内容を理解しておくことで、心理的な準備が整いやすくなり、本番でも落ち着いて回答できるはずです。

また、性格検査の設問は日常の行動や考え方をもとに作られているため、普段の自分をそのまま反映させることが大切です。

SPI英語検査の出題範囲【オプション検査】

SPI英語検査は必須ではなく、企業によって実施の有無や出題形式が異なります。ここではテストセンター、WEBテスティング、ペーパーテスト、インハウスCBTごとの出題範囲を整理します。

就活生にとっては、受験方式ごとの特徴を理解しておくことで安心して準備を進められるはずです。

- テストセンターでの出題範囲

- WEBテスティングでの出題範囲

- ペーパーテストでの出題範囲

- インハウスCBTでの出題範囲

①テストセンターでの出題範囲

テストセンター方式のSPI英語検査では、短文の穴埋めや語彙選択、英文読解の問題が中心です。設問は基礎的な文法や語彙の知識を確認する内容だけでなく、英文を素早く理解する力も問われます。

特に読解問題では、ビジネス関連の英文を扱うケースが多く、単語の意味を知っているだけでは対応しにくいのが特徴です。

大学生の就活生にとっては「普段の英語授業やTOEICで慣れているから大丈夫」と感じるかもしれませんが、SPI特有の形式に合わせた英文読解力が必要になるでしょう。

全体的に基礎をしっかり固めつつ、文章構造を理解する力を持っているかどうかを確認される試験といえます。

②WEBテスティングでの出題範囲

WEBテスティング方式では、語彙問題、文法空所補充、短文読解など幅広い範囲から出題されます。問題数が多く設定されていることが特徴で、スピードを意識した回答が求められます。

設問は文法の正確さや語彙の知識に加えて、短い文章を理解する力を測る内容が中心で、幅広い英語力が必要です。

就活生の立場からすると「自宅で受けられるから安心」と思いがちですが、出題範囲は決して狭くありません。

基礎知識から応用的な理解までバランスよく出題されるため、どの分野もまんべんなく準備しておくことが重要です。全体を通じて、基礎英語力を広く確認される試験形式といえるでしょう。

③ペーパーテストでの出題範囲

ペーパーテスト方式では、語彙や文法の知識を問う問題に加え、比較的長めの読解問題が出題される傾向があります。

特に段落ごとに内容をつかみ、設問に答える形式が多いため、文全体を理解する力が必要です。マークシート方式が一般的で、文法や語彙に関する基礎力とともに、読解スピードや集中力も試されます。

大学生にとっては「紙ベースだから解きやすい」と感じるかもしれませんが、設問は思った以上に多様で、語彙問題と長文問題が組み合わさる場合もあります。

企業によっては独自の調整が加えられるケースもあるため、幅広い英語力を求められる試験といえるでしょう。特に基礎知識を正確に使えるかどうかが試されやすい形式です。

④インハウスCBTでの出題範囲

インハウスCBT方式は、企業内の専用会場でコンピュータを用いて行われる英語検査です。

出題範囲は語彙問題や読解問題が中心で、短文の空所補充や単語の意味を選択する設問に加え、中程度の長さの英文を読んで答える問題も含まれます。

特徴的なのは、パソコンでの回答形式に合わせて問題が構成される点です。テンポよく解答する力も求められます。

大学生の就活生にとっては「会場で受けるから本格的」と感じるかもしれませんが、出題内容は基本的な語彙と文法、さらに英文の理解を確認する設問が組み合わさっており、バランスの取れた英語力が必要になります。

全体としては、基礎知識と読解力を実際の場面で発揮できるかどうかを試される試験です。

構造的把握能力検査の出題範囲【オプション検査】

構造的把握能力検査は、SPIの中でオプションとして設定される試験で、企業が必要と判断した場合に受験するものです。

内容は図形や表の関係性を正しく理解し、規則性やパターンを読み取る力を測るもので、理系・文系を問わず幅広い学生が対象になります。

出題範囲自体は、テストセンター・WEBテスティングなど受験形式が変わっても大きな違いはありません。違うのは、問題が表示される環境や操作方法です。

学生目線では「操作環境で差があると不安」と感じることもあるでしょう。しかし、どの形式でも問われるのは、図形や表の関係性を整理し、論理的に解答を導く力です。

普段の勉強とは少し異なる思考力が問われるため、早めに出題傾向に慣れておくことが、就活本番で落ち着いて解答するポイントになるでしょう。

各科目の問題数は?

SPI試験を受ける際に気になるのは、各科目でどのくらいの問題が出題されるかでしょう。

問題数を把握しておくと、試験本番でどのくらいのスピードで解くべきかの目安になり、効率的な準備につながります。

ここでは主要分野ごとの問題数の目安を整理しました。

- 言語分野の問題数

- 非言語分野の問題数

- 性格検査の問題数

- 英語検査の問題数

- 構造的把握能力検査の問題数

①言語分野の問題数

言語分野では、長文読解や語句の意味を問う問題が中心で、20〜30問ほど出題されます。解答時間は短く、1問あたり1分前後が目安です。

じっくり考えすぎると他の問題に取り組む時間がなくなるため、スピードと正確さのバランスが重要です。練習の段階から時間を意識して取り組むと、長文の要点を素早く掴む力も自然と身につきます。

出題数を知っておくと、焦らずに全体を把握しながら解答できるでしょう。

②非言語分野の問題数

非言語分野は、計算や論理的思考を問う問題が中心で、25〜30問程度が出題されます。割合や確率、損益算など、普段の学習では触れにくいテーマも含まれまれます。

全体の問題数を理解しておくことで、解ける問題から順に取り組む戦略を立てやすくなるでしょう。難問にこだわらず、基本的な問題を確実に解くことが得点を安定させるポイントです。

模擬試験や過去問で時間感覚を養うと、試験本番でも落ち着いて対応できます。

③性格検査の問題数

性格検査では、100問以上出題されるケースもあります。設問は短く簡単に見えますが、数が多いため集中力の維持が求められます。「正解がある」と考えてしまうと迷うことがあるため注意が必要です。

一貫性を意識しつつ素直に回答することが評価のポイントになります。問題数の多さを事前に把握しておけば、「量は多いが一定のペースで進めれば問題ない」と安心して取り組めるはずです。

④英語検査の問題数

英語検査は企業や試験方式によって実施の有無が変わりますが、実施される場合は30問前後が一般的です。文法や語彙、短文読解など幅広く問われるため、基礎的な英語力の確認が中心になります。

問題数を押さえておくと、どの設問に時間を割くか判断しやすくなります。出題数は少なめですが制限時間は短いため、普段から瞬発力を意識した演習が有効です。

⑤構造的把握能力検査の問題数

構造的把握能力検査は、図や立体を扱う問題が中心で、20問前後が一般的です。難易度が高く、時間配分を誤ると全問解くのが難しくなることもあります。

「問題数が少ないから簡単」と思わず、形式に慣れて直感的に解答できる力を養うことが大切です。事前にパターンを理解しておくと、短時間でも落ち着いて正確に解答できるでしょう。

各科目の試験時間は?

SPIは就活生にとって避けて通れない試験ですが、出題範囲だけでなく試験時間を理解しておくことも大切です。時間配分を知っておくと本番で焦らずに進められるでしょう。

ここでは各分野ごとの試験時間を整理し、効率的に対策するためのヒントを紹介します。

- 言語分野の試験時間

- 非言語分野の試験時間

- 性格検査の試験時間

- 英語検査の試験時間

- 構造的把握能力検査の試験時間

①言語分野の試験時間

言語分野の試験時間は約30分です。長文読解や語彙問題に取り組む必要があり、スピードと正確さが同時に求められます。

問題数が多いため、全問を解き切るのは難しいかもしれません。重要なのは、どの問題を優先するかの判断です。

序盤の語彙問題に時間をかけすぎると、後半の長文に取り組む余裕がなくなることもあります。練習の段階から「1問は1分以内」を意識し、時間感覚を養ってください。

制限時間を設定して繰り返し演習すれば、自然と集中力と判断力が身につくでしょう。言語分野は短時間での訓練が合格への近道です。

②非言語分野の試験時間

非言語分野は約35分で行われ、割合や確率、損益計算など幅広い出題があります。計算の速さだけでなく、解ける問題から順に進める戦略が必要です。

難問にこだわると時間を浪費し、結果として得点を下げる落とし穴に陥りやすいでしょう。そのため、基本的な問題を確実に取ることが重要です。

電卓は使えない形式なので、暗算や筆算のスピードを磨いておくと安心できます。模試や過去問を制限時間内で解く習慣をつければ、本番の緊張にも対応できるでしょう。

効率的な時間配分がこの分野のポイントです。

③性格検査の試験時間

性格検査は30分ほどで、知識や計算は不要です。しかし、回答の一貫性や素直さが重視されるため、油断はできません。

焦って急いで終わらせようとすると矛盾が生じやすく、逆に慎重になりすぎると時間を無駄にしてしまうこともあります。大切なのは「自分の考えに沿って自然に答える」ことです。

サンプル問題に触れて慣れておけば、本番でも安心して回答できるでしょう。性格検査は時間配分よりも、ありのままの姿勢が評価につながる検査です。

④英語検査の試験時間

英語検査は20〜30分程度です。短時間で読解力や文法力を確認されるため、準備不足だと差が開きやすい分野でしょう。

長文にこだわると他の設問を落とす危険があるため、まずは基礎的な文法や単語を優先して得点してください。そのうえで残り時間を長文読解に使うと効率的です。

普段からTOEICや英検の問題を解いておくと、時間感覚が身につき出題形式にも慣れやすくなります。基礎固めと取捨選択の工夫が、この分野を攻略する鍵です。

⑤構造的把握能力検査の試験時間

構造的把握能力検査は10〜20分程度と短いのが特徴です。図形や空間把握が中心で、焦ると誤答が増えるリスクがあります。

知識よりも直感的な理解力やパターン認識が試されるため、練習で形式に慣れておくことが大切です。過去問や類似問題を繰り返すと、出題パターンをすぐに見抜けるようになります。

得意不得意が分かれやすい分野なので、早めに対策を始めておくと安心でしょう。短い時間でも落ち着いて正確に解く姿勢が、良い結果につながります。

SPIの効果的な対策方法

SPIは就職活動で多くの企業が採用している適性検査です。範囲が広く、言語・非言語・性格・英語・構造的把握能力など複数の分野に分かれています。

それぞれの分野には特徴があるため、自分の苦手を把握し、バランスよく対策を進めることが重要です。

ここでは各分野ごとの具体的な対策方法を紹介します。少しずつでも毎日取り組むことで、短期間でも着実に力がつくでしょう。

- 言語分野の対策方法

- 非言語分野の対策方法

- 性格検査の対策方法

- 英語検査の対策方法

- 構造的把握能力検査の対策方法

①言語分野の対策方法

言語分野では文章理解や語彙力が問われます。長文読解では、段落ごとの要点を素早く把握する力が重要です。

大学生の多くは授業でのレポートや論文を読む機会がありますが、SPIの長文は短時間で理解する力が求められるため、練習を通じて読む速度を意識する必要があります。

また、語彙問題の対策としては単語帳やアプリを活用し、通学時間や休憩時間に少しずつ覚えることが効果的です。

授業やサークルの活動で得た知識や表現力も活かすと、文章の意味を推測する力が高まります。

さらに、模擬試験では間違えた箇所を振り返り、なぜ間違えたのかを分析することで、次回に活かせる学習になります。SPIの練習は短時間での集中力も鍛えられるため、就活全体の準備にも役立つでしょう。

②非言語分野の対策方法

非言語分野は数的処理や論理的思考力を問う問題が中心です。割合や確率、損益算、表やグラフの読み取りなど、普段の学習であまり触れない分野も含まれます。

解法パターンを覚え、体で理解することが得点安定のポイントです。大学生なら、授業で学んだ数学的な知識を活かして問題を整理すると効率的です。

例えば、統計の授業で扱ったグラフの読み方を応用したり、アルバイトの売上計算を実際の練習に取り入れることもできます。

また、計算に時間をかけすぎると全体の得点に影響するため、難問にこだわらず基本的な問題を確実に解くことが重要です。

模擬試験では制限時間を意識し、解ける問題から順に取り組む練習をすると、本番で焦らず対応できます。

③性格検査の対策方法

性格検査は、正解がないため回答の一貫性が重視されます。大切なのは、自分の価値観や行動パターンを整理して、矛盾のない回答を心がけることです。

大学生活の経験を振り返り、アルバイトやサークル活動での役割や工夫を思い出しながら答えると、自然で説得力のある回答になります。

また、模擬問題を使って練習すると、自分の傾向や強みを客観的に把握できます。就活生にとって、性格検査は自己分析の延長としても活用できる機会です。

焦らずに一問一問に向き合うことで、本番でも安心して回答でき、自己理解の深まりにもつながります。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

④英語検査の対策方法

英語検査では文法や読解力を中心に問われます。制限時間が短いため、スピードを意識した練習が必要です。

文法の基本を復習し、短文読解や簡単な英文の要点を素早くつかむ練習を繰り返すことで、短時間でも正確に回答できる力が身につきます。

大学生なら、授業や資格試験で培った知識を活かして効率的に学習できます。また、長文読解ではすべてを完璧に理解するより、重要な情報を素早く見つけて答えることを優先すると得点につながります。

日常的に英語に触れる習慣を取り入れることで、読むスピードや判断力も向上し、本番でも余裕を持って臨めるでしょう。

⑤構造的把握能力検査の対策方法

構造的把握能力検査は、立体や図形を頭の中で組み立てる力が問われます。普段の学習ではあまり練習する機会がないため、参考書や演習問題で形式に慣れることが重要です。

大学生であれば、部屋の模様替えやアルバイト先での棚の配置など、日常生活の経験を使って立体把握力を鍛えることも可能です。

過去問や類似問題を繰り返し解くことで、出題パターンをすぐに見抜けるようになり、短時間でも落ち着いて正確に解答できるようになります。

得意不得意が分かれやすい分野のため、早めに対策を始めることが安心材料になります。学生生活の中で少しずつ練習を重ねることで、試験本番での焦りを防ぎ、効率的に得点を伸ばせるでしょう。

SPI出題範囲に関するよくある質問

SPIを受ける就活生の多くが最初に気になるのは「出題範囲が固定されているのか」という点です。企業によって出題される分野が違うのか、あるいは毎年変更されるのかといった不安はよく耳にします。

さらに文系と理系の違い、または受験日や時間帯で範囲が変わるのかどうかも知っておくと安心でしょう。ここでは、それぞれの疑問に答えながら誤解を解消していきます。

- SPIの出題範囲は企業によって変わる?

- SPIの出題範囲は毎年変わる?

- SPIの出題範囲に大学文系・理系で違いはある?

- SPIの出題範囲は受験日や時間帯によって変わる?

①SPIの出題範囲は企業によって変わる?

SPIの出題範囲は基本的に同じですが、企業が指定する検査科目の組み合わせによって内容が変わることがあります。

たとえばある会社は言語・非言語・性格を対象とする一方、別の会社では英語や構造的把握力を加える場合もあるのです。

つまり問題そのものは共通で、企業ごとに「どの科目を課すか」が違うだけになります。これを理解していないと、不要な分野まで勉強して時間を浪費しかねません。

エントリー時の案内や受験票に書かれている実施方式を確認し、自分が受ける科目を把握してください。そうすれば効率的に準備ができ、必要な範囲に集中できるでしょう。

結論として、企業によって出題範囲そのものが変わるのではなく、課される科目が異なるのだと理解すると安心です。

②SPIの出題範囲は毎年変わる?

SPIは毎年大きく範囲が変わることはありません。基本構成は長年安定しており、言語・非言語・性格・英語・構造的把握力などが中心です。

変化するとすれば一部の問題形式や表現方法で、試験会社がアップデートする程度です。そのため古い参考書でも大枠では十分対応できますが、最新傾向を知るには直近の問題集に触れておく方が無難でしょう。

受験生の中には「年度ごとに大幅に変わるのでは」と心配する人もいますが、実際には安定性が高い試験です。だからこそ焦らず基礎を固めることが最大の対策といえます。

範囲が頻繁に変動する心配はないため、安心して標準的な教材を中心に学習を進めてください。

③SPIの出題範囲に大学文系・理系で違いはある?

SPIの出題範囲は専攻にかかわらず共通です。文系だから言語が多く出題され、理系だから数学的問題が増えるといった区別はありません。

SPIは基礎的な国語力や計算力を測ることが目的なので、大学で学んだ専門知識は直接問われないと考えてください。

ただし非言語分野には確率や速さ、集合といった数学的な要素が含まれるため、理系出身者の方がなじみやすい場合はあります。

しかし文系でも中学・高校レベルの基礎を押さえれば十分対応可能です。「学部によって差が出るのでは」という誤解を持つ人もいますが、実際には公平に設計されています。

つまり、学部の違いよりも準備の有無が結果を大きく左右すると覚えておくとよいでしょう。

④SPIの出題範囲は受験日や時間帯によって変わる?

SPIは受験日や時間帯で範囲が変わることはありません。問題は受験者ごとに異なるセットがランダムに配信されますが、出題分野の割合やレベルは一定です。

午前に受けても午後に受けても、問われる能力は同じになります。「時間帯によって難易度が変わるのでは」と不安に思う人もいますが、それは誤解です。

むしろ注意すべきは自分の体調管理でしょう。朝型の人は午前の受験の方が集中できますし、夜型の人は午後の方が力を発揮しやすいこともあります。

日程や時間帯で範囲が変わる心配はないので、自分のコンディションを整えて挑むことが大切です。結論として、環境ではなく準備と自己管理が結果を左右すると考えてください。

SPIの出題範囲を理解して効果的に対策しよう

SPIの出題範囲は、受験方式や科目ごとに大きく異なるため、効率的な対策を進めるにはまずその全体像を正しく把握することが不可欠です。

なぜなら、言語・非言語・性格検査に加えて英語検査や構造的把握能力検査といったオプション科目があり、それぞれに問題数や試験時間の特徴があるからです。

実際に、テストセンター方式とWEBテスティング方式では出題傾向や範囲が微妙に異なるため、事前準備に差が出ます。

したがって、SPI範囲を理解し自分に合った勉強計画を立てることが合格への最短ルートです。特に過去問演習や分野別の対策方法を組み合わせることで、安定した得点力を養うことができます。

結論として、SPI範囲を正しく把握し、受験方式ごとの特性を踏まえた学習を行うことが、就職活動を有利に進める最大の鍵となるのです。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。