SPIだけじゃない!適性検査の種類・例題と受検対策完全ガイド

「適性検査ってSPIだけじゃないの?」

就活を進める中で、企業ごとに異なる検査を課されて戸惑う学生も多いはずです。

基礎学力や論理的思考力だけでなく、性格や価値観、さらには職種適性まで多角的に評価されるため、事前の理解と対策は欠かせません。

そこで本記事では、代表的なSPIを含めた適性検査の種類や特徴を一覧で紹介しつつ、出題科目ごとの例題や受検形式の違い、さらに効果的な対策ポイントまで徹底解説します。

この記事を読めば、企業がなぜ適性検査を実施するのかを理解でき、就活を有利に進めるための準備を整えられるでしょう。

業界研究のお助けツール

- 1自分に合う業界がわかる分析大全

- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。

- 2適職診断

- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します

- 3志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる

- 4ES自動作成ツール

- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成

- 5実際の面接で使われた質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

適性検査の目的とは?

就活における適性検査は、単なる学力試験ではなく、学生と企業の相性を見極める大切なプロセスです。

適性検査の最大の目的は、応募者の能力や性格を多角的に把握し、入社後の活躍を予測することにあります。

企業は履歴書や面接だけでは分からない部分を知るために、基礎学力や論理的思考力、性格傾向を数値化して判断します。

例えば、面接で緊張してうまく話せない場合でも、適性検査で強みが示されれば評価につながることもあります。逆に学力が高くても、組織文化に合わないと判断されれば長期的な定着は難しいでしょう。

このように、検査は学生と企業双方にとって欠かせない指標となっています。就活生にとって大切なのは、「落とすための試験」ではなく「ミスマッチを防ぐ仕組み」であると理解することです。

適性検査を正しく理解し取り組むことが、就活全体を有利に進めるための一歩となります。

企業が適性検査を実施する理由

就活で企業が適性検査を導入するのは、応募者の能力や性格を幅広く把握し、採用後の活躍を予測するためです。

面接や履歴書だけでは見極めにくい要素を補う狙いもあり、多くの企業が採用フローに取り入れています。ここではその具体的な理由を説明します。

- 基礎学力の確認

- 論理的思考力・問題解決力の評価

- 性格・価値観と企業文化の適合

- 職種に適したスキル・資質の見極め

- 面接や履歴書で補えない情報の把握

- 長期的な活躍・定着度の予測

①基礎学力の確認

企業がまず確認するのは、社会人に必要な基礎学力です。SPIや玉手箱では国語や数学に相当する問題を通じて理解力や計算力を測ります。これにより成績だけではわからない実力を知ることができます。

基礎学力が不足していると業務理解や資料作成に支障が出るため、標準的な力を持っているかどうかが重要です。

就活生の中には難問が解けなければ不利と考える人もいますが、実際は基本を正確に押さえているかどうかが評価の軸になります。

派手な応用力よりも、社会人に必要な最低限の知識と計算力を備えていることが大切でしょう。

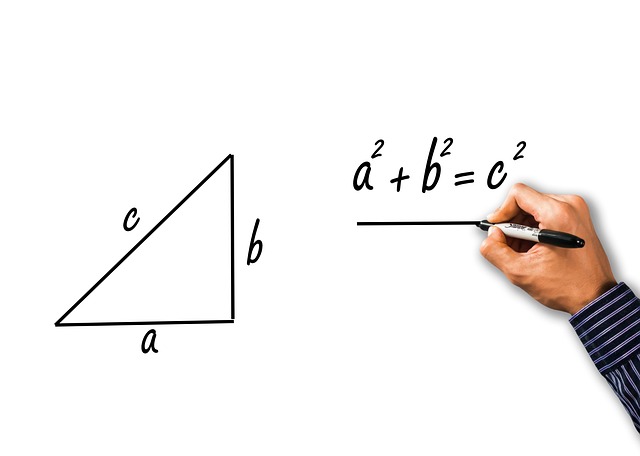

②論理的思考力・問題解決力の評価

仕事に直結する力として論理的思考力や問題解決力があります。適性検査では非言語問題や図表問題が出題され、短時間で解を導く力を試されます。

これにより課題を整理し、解決に導く力を見極められるのです。面接では十分に測定できないため、数値や図形の問題がその補完となります。

難問をすべて正解しなければならないと考える必要はありません。重視されるのは正確さとスピードのバランスです。実際の業務においても筋道立てて考え、迅速に対応できる力が評価されます。

基礎的な論理力を備えていることが重要視されるのです。

③性格・価値観と企業文化の適合

スキルだけでなく、企業文化との相性も採用では大きな要素です。性格検査では協調性や挑戦意欲、ストレス耐性などが測られ、組織に馴染めるかどうかが見られます。

チームワークを重んじる企業では協調性が重視され、個人の裁量を尊重する環境では主体性が求められます。就活生が誤解しやすい点は、性格検査に「正解」は存在しないことです。

理想像を演じようとすると矛盾が出やすく、不自然な結果になりかねません。素直に自分の価値観を示すことが望ましく、それが自分に合う職場を見つけるきっかけになるでしょう。

④職種に適したスキル・資質の見極め

適性検査は職種ごとの適性を確認する役割も果たします。営業職では対人スキルやストレス耐性、研究職では分析力や集中力などが求められます。

検査を通して職種に必要な資質を持っているかどうかを把握することで、入社後のミスマッチを防げるのです。

「希望を強調すれば採用される」と考える人もいますが、企業は検査結果をもとに冷静に判断します。そのため、自分の適性を理解したうえで希望職種と照らし合わせることが大切です。

適性を把握して臨むことで説得力が増し、納得できるキャリア選択につながります。

⑤面接や履歴書で補えない情報の把握

面接や履歴書では、学歴や経験、会話での表現力しか伝わりません。実際の仕事ではそれ以外にも多様な力が求められます。

適性検査では数値処理の速さや空間把握力、性格傾向などを明らかにし、客観的に評価できるのです。

就活生が見落としやすいのは「話すのが得意だから評価されるだろう」と思い込み、検査を軽視することです。面接で好印象を残しても、検査結果が不十分なら評価に影響します。

適性検査は履歴書や面接の補完ではなく、同等に重視される要素だと理解して準備を進めてください。

⑥長期的な活躍・定着度の予測

企業が最終的に重視するのは、採用した人材が長く活躍し定着できるかどうかです。検査を通じてストレス耐性や価値観、行動特性を把握し、職場との相性を予測します。

早期離職は企業にとって大きな負担となるため、長期的視点で採用判断をしているのです。

就活生の多くは「試験に合格できるか」に意識が向きますが、実際には本人にとって無理のない働き方を見極めることが重要です。

適性検査は選別のためだけでなく、安心して働ける環境を見つける手段でもあります。自分の適性を正しく理解することが、将来のキャリア形成に大きく役立つでしょう。

適性検査の種類一覧|SPIを含む代表的な検査

就活において適性検査は多くの企業が採用選考に導入しており、その種類を理解しておくことが重要です。

検査ごとに測定される能力や特徴が異なるため、事前に把握しておくことで効率的な対策につながります。ここでは代表的な適性検査の種類を紹介します。

- SPI(総合的な基礎能力検査)

- 玉手箱(言語・計数・英語能力検査)

- TG-Web(Webテスト型の総合適性検査)

- GAB・WebGAB(論理的思考力を測る検査)

- CAB(プログラマー・SE向け適性検査)

- 内田クレペリン(作業適性・性格診断)

- CUBIC(組織適性を重視する検査)

- SCOA(総合学力検査)

- TAL(協調性・リーダーシップ診断)

- GROW360(多面評価型の人物適性検査)

- ミキワメ・Compass(人物適性診断)

- TAP(思考力・判断力を測る検査)

- eF-1G(IT業界などで利用される検査)

①SPI(総合的な基礎能力検査)

SPIは最も多くの企業で導入されている代表的な検査です。言語・非言語分野に加えて性格検査も組み合わせており、基礎学力と人柄を総合的に判断します。

受検機会が多いため、出題形式を知り問題集を繰り返し解くことが有効です。特に時間配分が難しく、計算問題や文章理解のスピードを磨くことが突破の鍵になるでしょう。

練習不足のまま本番に臨むと実力を十分に発揮できず、評価を下げてしまう恐れがあります。模擬問題を活用して実践的に練習しておくと安心です。

②玉手箱(言語・計数・英語能力検査)

玉手箱は外資系や大手企業でよく使われるWeb形式の検査です。出題範囲は言語・計数・英語と幅広く、特に英語力を重視する点が特徴です。

英語長文読解は時間が限られるため、効率よく情報をつかむ力が求められます。計数分野では表やグラフを読み取る問題が多く、データ処理能力を試されます。

英語や数値に苦手意識がある場合は、早めに対策を始めると不安を減らせます。繰り返し練習すれば慣れが成果に直結するため、問題集を活用することが効果的です。

③TG-Web(Webテスト型の総合適性検査)

TG-WebはWeb上で実施される総合適性検査で、言語・非言語・性格の3領域が中心です。問題の難易度が高く、短時間で論理的に答える力が求められます。

非言語では推論や確率に関する問題が多く、数学的な発想力が必要です。紙媒体ではなくPC受検のため、操作に慣れていないと焦る学生も少なくありません。

練習の段階からパソコン環境で問題を解くと、本番で落ち着いて取り組めます。冷静さとスピードの両立が突破のポイントです。

④GAB・WebGAB(論理的思考力を測る検査)

GABは主に総合商社や金融業界で導入され、論理的思考力と読解力を重視します。文章理解や図表の解釈を通して論理性を判断するため、情報を整理し筋道立てて考える力が問われます。

Web版のWebGABでは制限時間がより厳しく、瞬時に要点を見抜く練習が欠かせません。

基礎学力よりも思考の一貫性が評価対象になるため、新聞記事やビジネス文書を読み要約する習慣を持つと効果的です。冷静に問題文を分析する姿勢が合格につながるでしょう。

⑤CAB(プログラマー・SE向け適性検査)

CABはIT業界のプログラマーやシステムエンジニア採用で利用される専門的な検査です。暗号解読や命令表の理解、論理的思考に基づいたパターン認識などが出題されます。

一般的な筆記試験とは形式が異なるため、独特な出題に慣れることが必要です。数学が得意でも油断できず、形式に戸惑う学生が多い点も特徴です。

参考書や過去問題を使って事前に演習すれば不安を軽減できます。論理的に組み立てる力を意識して学習することが成果につながります。

⑥内田クレペリン(作業適性・性格診断)

内田クレペリンは単純な計算を長時間繰り返す検査で、作業適性や性格傾向を把握します。計算速度や正確性そのものよりも、持続力や集中力、作業態度の一貫性が重視されます。

途中で集中が途切れると結果に影響が出やすいため、安定したリズムで解答することが大切です。

特殊な検査のため対策は難しいと感じる学生も多いですが、模擬問題を試すことで心構えを養うことは可能です。完璧を求めるより、落ち着いて最後まで取り組む姿勢が評価につながります。

⑦CUBIC(組織適性を重視する検査)

CUBICは組織との相性を確認する目的で利用されます。性格傾向や価値観を数値化し、社風との一致度を測ります。

知識や学力ではなく回答の一貫性が重視されるため、無理に取り繕わず素直に答えることが重要です。自己分析が不十分だと矛盾した回答をしてしまい、評価を下げる可能性もあります。

普段から自分の強みや弱みを整理しておくと安心です。誠実に回答する姿勢が、結果的に企業とのマッチ度を高めるでしょう。

⑧SCOA(総合学力検査)

SCOAは学力を総合的に確認するための検査で、国語・数学・理科・社会・英語の5分野から出題されます。

大学入試に近い形式で基礎知識を幅広く問うため、学業成績を重視する企業で導入されやすいです。

範囲が広いため全分野を網羅するのは難しいですが、頻出分野を重点的に学習すれば効率的に得点を伸ばせます。特に理数科目が苦手な文系学生は早めの準備が欠かせません。

大学時代の学習内容を振り返り、基礎を固める姿勢が評価につながります。

⑨TAL(協調性・リーダーシップ診断)

TALはチームワークやリーダーシップといった社会性を測定する検査です。正解は存在せず、回答傾向から協調性やリーダーシップの度合いを評価します。

理想像を意識しすぎると不自然な回答になり、一貫性を失うことがあります。そのため、自分の考えや行動傾向を素直に示すことが大切です。

企業は組織での力の発揮を重視するため、この検査は選考で重要な役割を持ちます。日頃から役割意識や人間関係の築き方を振り返ると有効です。

⑩GROW360(多面評価型の人物適性検査)

GROW360は受検者自身だけでなく、同僚や友人など周囲からの評価も取り入れる多面評価型の検査です。他者から見た人物像を反映するため、自己申告型よりも客観性が高い点が特徴です。

就活生には馴染みが薄く不安を感じやすいですが、普段の行動や人間関係が結果に直結します。短期間での対策は難しいため、日頃から信頼関係を築き誠実に行動することが最良の準備です。

形式にとらわれず日常的な姿勢が評価につながります。

⑪ミキワメ・Compass(人物適性診断)

ミキワメやCompassは比較的新しい人物適性診断で、価値観や性格特性を詳細に分析します。企業はこれを活用し、応募者が社風や職種に適合するかを判断します。

就活生にとって事前準備は難しいですが、理想像を演じようとすると回答に矛盾が生じやすいです。むしろ自己分析を深め、自分らしさを意識した回答をすることが信頼性を高めます。

短期的な対策よりも、普段から価値観を整理し自己理解を深める姿勢が求められる検査です。

⑫TAP(思考力・判断力を測る検査)

TAPは思考力や判断力に重点を置いた検査で、与えられた情報を基に最適な選択を導く力を測ります。論理的な展開や直感的な判断が問われるため、バランスの取れた思考が必要です。

過去問を通じて出題形式に慣れると効果的で、解答スピードを上げれば精度も高まります。難易度はやや高めですが、論理的思考を磨く習慣が対策になります。

普段から文章を要約したり複数の選択肢を比較する訓練をすると実力を高められるでしょう。

⑬eF-1G(IT業界などで利用される検査)

eF-1GはIT業界や技術職採用で導入されることが多い検査です。数理的な思考やパズル的な問題が多く、論理性や柔軟な発想力を測ります。

一般的な学力検査より工夫が必要な問題が多いため、初めて挑むと戸惑う場合もあります。特に数学や論理分野に苦手意識がある場合は、早めに形式を確認し練習することが欠かせません。

慣れると解法パターンを掴みやすく、繰り返し演習で安定した得点が期待できます。挑戦的な姿勢が結果を左右する検査です。

適性検査の出題科目の種類

就活で行われる適性検査は、学力だけでなく多角的に能力や性格を確認する役割があります。出題科目の種類を理解すると、自分に必要な準備を明確にでき効率よく進められるでしょう。

ここでは主な分野と特徴を解説します。

- 言語分野(語彙力・読解力)

- 非言語分野(数的処理・論理問題)

- 英語分野(文法・読解・語彙)

- 性格分野(価値観・行動傾向)

- 構造的把握分野(パターン認識)

- 時事・一般常識分野

- 論述・作文分野

①言語分野(語彙力・読解力)

言語分野は、文章を正しく理解し適切に表現できる力を確認するための問題が中心です。長文読解や語句の意味を問う設問が出題されます。企業はここで、情報を読み取って伝える力を評価しています。

営業職や企画職では、相手の意図を理解し言葉で伝える力が欠かせないため重要視されやすいです。苦手な場合は新聞やビジネス記事を読む習慣をつけるとよいでしょう。

語彙力を伸ばすには、新しい言葉を日常で調べて使うことが効果的です。読解力は短期で養えませんが、継続的な積み重ねで確実に向上します。

②非言語分野(数的処理・論理問題)

非言語分野は、計算や図表の処理、論理的思考を求める設問が中心です。企業はここで問題を分析し解決する力を確認しています。

理系学生に有利と思われがちですが、文系でも訓練すれば十分対応できます。制限時間内で正確に処理する練習を重ねることが得点向上の近道です。

過去問や模擬問題を繰り返し解くとパターンが見えてきます。実際の試験では焦りから計算ミスをすることも多いため、基礎を確認する習慣が大切です。

論理問題に慣れておくと、面接での思考力評価にも役立ちます。

③英語分野(文法・読解・語彙)

英語分野は外資系やグローバル展開している企業で導入されることが多く、文法や読解、語彙力を測定します。高得点を取れると、国際的な環境で働く適性を示せます。

形式はTOEICの簡易版に近く、長文読解や文法穴埋めが中心です。普段から英字新聞や英語ニュースに触れると速読力が鍛えられるでしょう。

難易度は基礎から中級程度が多いですが、油断すると得点を落としやすい分野でもあります。学部や専攻を問わず、英語力を高めておくことは将来のキャリア形成にも直結します。

④性格分野(価値観・行動傾向)

性格分野は、就活生の価値観や行動傾向を把握するための設問が出題されます。「集団行動が得意か」「新しい挑戦を好むか」といった形式です。

企業は正解を求めているのではなく、自社文化や職種との適合性を見ています。そのため正直に回答することが大切です。取り繕った回答は矛盾が生じやすく、不利になる場合があります。

事前に自己分析をしておくと、自分がどの環境で力を発揮できるか整理できます。

性格検査は対策不要と考える人もいますが、自己理解を深めるきっかけとして活用すれば、面接での自己PRにもつながります。

⑤構造的把握分野(パターン認識)

構造的把握分野は、図形や図表の規則性を見抜く力を試す問題です。並んだ図形から次に入るものを選ぶ形式や規則性を探す設問が典型例です。知識よりも直感的な思考やパターン認識が重視されます。

企業は、未知の課題に柔軟に対応できる力を評価しているのです。慣れが得点に直結するため、多くの問題に触れることが有効です。

苦手意識を持つ学生もいますが、練習を重ねれば安定した成果が出せます。特にIT業界や技術職では重視されるため、意識して取り組むと安心です。

⑥時事・一般常識分野

時事・一般常識分野は、社会の動きや基礎的な知識を理解しているかを確認するものです。政治・経済・文化など幅広いテーマが対象となります。

企業は社会人としての基本的な素養をここで見ています。オンラインニュースや新聞アプリを活用すれば、日常的に情報収集ができます。

この分野は短期間で詰め込みが効かないため、普段から社会の動向に関心を持つ姿勢が求められます。入社後も必要となる知識であるため、早めに習慣化しておくと役立ちます。

⑦論述・作文分野

論述・作文分野は、与えられたテーマに対して自分の考えを文章にまとめる力を確認するものです。企業は論理的思考や表現力、自分の意見を伝える力を評価しています。

苦手な人も多いですが、構成を意識すれば安定した成果が出せます。基本は「結論→理由→具体例→まとめ」の順に書くと説得力が増します。

誤字脱字や字数不足は減点になるため、書く前に構成を整理し時間内に収める練習が欠かせません。論述対策はエントリーシートや面接にも直結するため、就活全体を強化する効果があります。

適性検査の実施形式の違い

適性検査には複数の実施形式があり、それぞれ受検環境や準備の仕方に違いがあります。形式を理解せずに臨むと実力を十分に発揮できない場合もあるでしょう。

ここでは代表的な4つの方式を紹介しますので、自分に合った対策を把握してください。

- Webテスティング方式

- テストセンター方式

- インハウスCBT方式

- ペーパーテスティング方式

①Webテスティング方式

Webテスティング方式は、自宅や大学のパソコンからインターネットを通じて受検する方法です。移動の手間がなく、落ち着いた環境で取り組める点が大きな利点といえます。

ただし、通信環境が不安定だと接続が切れる可能性があるため、安定した回線と静かな場所を整えておくことが欠かせません。

さらに、時間制限や画面操作に慣れていないと焦りやすいため、練習用サイトや問題集で模擬体験しておくと安心です。

便利で柔軟な方式ですが、環境の管理を自分で行う必要がある点を意識しておくとよいでしょう。

②テストセンター方式

テストセンター方式は、専用会場に設置されたパソコンを使って受検する形式です。統一された環境で実施されるため、機器トラブルや通信不良の心配はほとんどありません。

ただし、会場や日程の予約が集中しやすく、希望通りのスケジュールで受検できないことがあります。また、移動に時間や費用がかかる点も考慮が必要です。

特に人気企業の試験では予約が早く埋まるため、案内を受けたらできるだけ早く手続きを済ませることが対策になります。

③インハウスCBT方式

インハウスCBT方式は、企業が指定する会場やオフィスで用意されたパソコンを使って受検する方法です。

企業独自の問題やシステムが使われることもあり、その企業に即した適性を測る場合が多い形式といえます。案内やルールは企業によって異なるため、事前の確認を怠らないことが大切です。

また、会場の雰囲気に緊張しやすい人は、余裕を持って到着し深呼吸で気持ちを整えるとよいでしょう。一般的な適性検査よりも企業理解と準備の両方が求められるのが特徴です。

④ペーパーテスティング方式

ペーパーテスティング方式は、紙と鉛筆を用いて会場で行われる従来型の試験です。マークシート方式が主流で、パソコン操作が苦手な人には取り組みやすいと感じられるでしょう。

しかし、スピードと正確さの両方が求められ、マークの濃さや消し方など細かな点も結果に影響します。さらに、パソコン形式よりも問題が固定されやすいため、時間配分を工夫する必要があります。

過去問題や模擬試験で紙形式に慣れておき、当日は丁寧さと効率を意識して解答することが成功につながります。

適性検査の受検タイミング

就活において適性検査は選考の段階ごとに実施されますが、企業によってそのタイミングは異なります。早い段階で受検する場合もあれば、最終選考前に確認目的で行われる場合もあります。

あらかじめ流れを理解しておけば、余裕を持って対策できるでしょう。

- エントリー・応募直後に受ける形式

- 書類選考後に受ける形式

- 面接前に受ける形式

- 面接段階で実施される形式

- 内定前後に受ける形式

①エントリー・応募直後に受ける形式

エントリー直後に適性検査を課す企業は、多くの応募者を効率よく選抜する意図を持っています。応募直後の実施となるため、準備不足では実力を出せない恐れがあります。

ただし、基礎学力や性格特性を把握する目的が中心のため、SPIや玉手箱といった代表的な形式を事前に練習しておけば落ち着いて取り組めます。

結果によってはすぐに不合格となる可能性もあるため、早めの対策が必要です。

②書類選考後に受ける形式

書類選考通過後に行われる適性検査は、履歴書やエントリーシートに記載した内容との一貫性を確認するために実施されます。

志望動機や自己PRと矛盾した性格検査の結果が出ると評価に影響する場合もあります。ここでは自分の強みや価値観を整理しておくことが大切です。

整合性を意識すれば、書類の内容を裏付ける形で信頼性の高い印象を与えられるでしょう。

③面接前に受ける形式

面接前に適性検査を実施する企業は、事前に候補者の特徴を把握し、面接での質問を絞り込む狙いを持っています。検査で示された傾向と面接での回答に一貫性があるかが評価のポイントです。

準備不足だと緊張から受け答えがぶれる恐れもあります。逆に模擬問題を解いて慣れておけば、自己PRに説得力を持たせられます。面接に集中するためにも早めに取り組んでおきたいところです。

④面接段階で実施される形式

面接と並行して行われる適性検査では、面接時の印象とデータの両面から判断されます。時間制限のある中で行うことが多いため、集中力や切り替えの速さが求められます。

性格検査と発言に矛盾があると評価が下がることもあるため、自然体で一貫した受け答えを意識してください。日頃から落ち着いて回答する練習をしておけば、余裕を持って対応できるでしょう。

⑤内定前後に受ける形式

内定前後の適性検査は、合否判定よりも長期的な適合度や配属先の判断に活用されます。そのため取り繕うのではなく、自分の価値観や働き方を正直に表すことが重要です。

結果によって希望と異なる部署になる可能性はありますが、むしろ自分に合った環境で働ける機会が広がります。長期的なキャリア形成を意識して素直に臨むことが望ましいでしょう。

適性検査の例題と解答のポイント

適性検査を理解するうえで例題に触れることは効果的です。出題形式を把握しておくと、時間配分や正答率を高められます。

ここでは分野ごとに例題と解説を紹介し、効率的に準備できるよう整理しました。事前に慣れておけば、本番も落ち着いて取り組めるでしょう。

- 言語分野の例題(語句の意味・同義語)

- 言語分野の例題(文章整序・空欄補充)

- 言語分野の例題(長文読解)

- 非言語分野の例題(四則計算・割合)

- 非言語分野の例題(表・グラフ読み取り)

- 非言語分野の例題(速度算・仕事算)

- 非言語分野の例題(集合・論理問題)

- 非言語分野の例題(確率・場合の数)

- 英語分野の例題(文法・語彙)

- 英語分野の例題(長文読解)

- 構造的把握分野の例題(図形の展開・折り紙)

- 構造的把握分野の例題(系列完成・パターン認識)

- 性格分野の例題(自己評価に関する質問)

- 性格分野の例題(対人関係に関する質問)

- 性格分野の例題(ストレス耐性・価値観)

- 時事・一般常識分野の例題(社会問題・ニュース)

- 論述・作文分野の例題(志望理由の小論文)

- 論述・作文分野の例題(社会課題に対する意見)

- CABの例題(暗算・計算スピード)

- CABの例題(図形の法則性・空間認識)

- 内田クレペリンの例題(連続加算)

- 玉手箱の例題(計数推理)

- GABの例題(図表読解)

- TG-Webの例題(言語・非言語混合)

- SCOAの例題(理科・社会の基礎知識)

①言語分野の例題(語句の意味・同義語)

語句の意味を正しく理解する力は、文章読解の基礎となります。

| 「悠長」の意味として正しいものを選びなさい。 落ち着いている のんびりしている せっかちである 機敏である |

正解は2です。「悠長」とは時間を気にせずのんびりしていることを指します。「泰然」や「迅速」と混同しないよう注意が必要です。

②言語分野の例題(文章整序・空欄補充)

文章を正しい順序で並べる力は論理的思考の基本です。

| 次の文を正しい順に並べ替えなさい。 A:私は昨日 B:図書館で C:本を借りた |

正解は「A→B→C」です。助詞や時系列を意識すれば自然な文章になります。

③言語分野の例題(長文読解)

長文読解では、本文全体の要旨を素早くつかむ力が求められます。

| 本文に最も合う要旨を選びなさい。 技術革新は進む 人口は増加する 環境は安定する 資源は無限である |

正解は1です。本文中のキーワードや筆者の主張を把握して要旨を判断してください。

④非言語分野の例題(四則計算・割合)

計算問題は正確さとスピードを両立させることが大切です。

| 200の30%はいくらか。 |

正解は60です。計算は200×0.3で求めます。割合は「全体×割合」で解けます。

⑤非言語分野の例題(表・グラフ読み取り)

数値を比較して結論を導く力が必要です。

| 売上推移の表で最も高いのはどの月か。 |

正解は「7月」です。最大値を見つけることが基本になります。

⑥非言語分野の例題(速度算・仕事算)

速度算は公式を理解して使いこなすことが重要です。

| 時速60kmの車が2時間走った距離は? |

正解は120kmです。公式「距離=速度×時間」で計算できます。

⑦非言語分野の例題(集合・論理問題)

集合問題は図を使うと理解しやすくなります。

| A集合に属し、B集合に属さない要素は? |

正解は「A−B」です。ベン図で確認すれば答えやすくなります。

⑧非言語分野の例題(確率・場合の数)

確率の計算では全体の事象数を意識しましょう。

| サイコロを1回振り、3が出る確率は? |

正解は1/6です。全体6通りのうち1通りが該当します。

⑨英語分野の例題(文法・語彙)

文法の基礎を理解しているかを確認する設問です。

| She _ to school every day. go goes going gone |

正解は2です。三人称単数の現在形では「goes」となります。

⑩英語分野の例題(長文読解)

英文の要旨を短時間で理解する力が問われます。

| 本文の内容として正しいものを選びなさい。 The company is growing. The company is closing. The company is losing profits. The company is hiring fewer people. |

正解は1です。本文の肯定的な表現に注目しましょう。

⑪構造的把握分野の例題(図形の展開・折り紙)

空間を把握する力が必要とされます。

| 展開図を組み立てたとき、向かい合う面は? |

正解は「AとC」です。頭の中で図形を折る練習が効果的です。

⑫構造的把握分野の例題(系列完成・パターン認識)

規則性を見つける力を試されます。

| 2, 4, 6, 8, ? |

正解は10です。等差数列の規則を見抜いてください。

⑬性格分野の例題(自己評価に関する質問)

性格検査では正直に答えることが大切です。

| 「私は新しい環境にすぐ適応できる」 |

正解はありません。自分の実感に基づいて答えることが重要です。

⑭性格分野の例題(対人関係に関する質問)

人間関係の傾向を確認する設問です。

| 「初対面の人とすぐに打ち解けられる」 |

正解はありません。自分の行動に沿って回答しましょう。

⑮性格分野の例題(ストレス耐性・価値観)

ストレスに対する姿勢を確認する質問です。

| 「締め切り直前でも落ち着いて行動できる」 |

正解はありません。無理に良く見せず、正直に答えてください。

⑯時事・一般常識分野の例題(社会問題・ニュース)

社会への関心を確認する問題です。

| 現在の日本の首相は誰か。 |

正解は最新情報に基づきます。ニュースを定期的に確認しておく必要があります。

⑰論述・作文分野の例題(志望理由の小論文)

考えを論理的にまとめる力が求められます。

| 「あなたがその企業を志望する理由を書きなさい」 |

経験と志望先の特徴を結びつけると説得力が増します。

⑱論述・作文分野の例題(社会課題に対する意見)

社会的なテーマに対して考えを示す力を試します。

| 「少子高齢化について意見を書きなさい」 |

現状を踏まえ、自分の意見と解決策を簡潔に書くことが大切です。

⑲CABの例題(暗算・計算スピード)

計算の速さと正確さが問われます。

| 37+46=? |

正解は83です。暗算練習を積むと処理が速くなります。

⑳CABの例題(図形の法則性・空間認識)

規則性を把握する力を試す問題です。

| 3三角形→四角形→五角形→? |

正解は六角形です。角の数が1ずつ増える規則です。

㉑内田クレペリンの例題(連続加算)

集中力と作業持続力を測る検査です。

| 3+7=10、次に10+5=? |

正解は15です。正答数とペースの変化から性格を分析します。

㉒玉手箱の例題(計数推理)

規則性を見つける力が必要です。

| 1, 2, 4, 8, ? |

正解は16です。前の数を2倍にする等比数列です。

㉓GABの例題(図表読解)

グラフや表の数値を素早く比較する力が必要です。

| 売上グラフで前年より増加した月はどれか。 |

前年との比較に注目すると答えが導けます。

㉔TG-Webの例題(言語・非言語混合)

読解と計算の両方に取り組む力を試されます。

| 「文章の要旨を選び、その後の計算を解答せよ」 |

順番に処理する冷静さが求められます。

㉕SCOAの例題(理科・社会の基礎知識)

基礎知識の定着度を測る設問です。

| 水の沸点は何度か。 |

正解は100度です。理科や社会の基本事項を復習しておきましょう。

適性検査対策のポイント

適性検査は基礎学力や論理的思考力だけでなく、受検時の準備や対応力も大きく影響します。しっかりとした対策を行えば、焦らずに本来の力を発揮できるはずです。

ここでは就活生が押さえておくべき具体的なポイントを解説します。

- 頻出分野学習の徹底

- 時間配分練習の徹底

- 参考書・問題集の活用

- Web模試の活用

- 性格検査回答の留意点

- 企業傾向調査の徹底

- 受検環境準備の徹底

①頻出分野学習の徹底

適性検査では言語や計数など、よく出題される分野が決まっています。特にSPIや玉手箱のような検査は、過去の傾向から繰り返し同じ形式の問題が出やすいです。

そのため、効率よく得点を伸ばすには頻出分野を優先して学習することが効果的です。

英語や計算問題は短時間でも毎日取り組むことで習熟度が高まりますし、苦手分野を後回しにせず重点的に練習することが重要です。

つまり、限られた準備時間の中で成果を最大化するためには、出題されやすい分野を徹底的に学ぶことが合格への近道になります。

②時間配分練習の徹底

適性検査は制限時間が厳しく、正解できる力があっても解答速度が遅ければ結果は伸びません。普段から時間を意識した練習を行い、制限時間内で解き切る感覚を身につける必要があります。

例えば、問題集を解くときにタイマーを使って1問あたりの解答時間を測定すれば、自分のペースを把握できます。また、難問に固執せず飛ばす判断も大切です。

取れる問題を確実に押さえる意識を持つことで、全体の得点を安定させられるでしょう。結局のところ、時間配分を徹底的に意識することが実力を最大限発揮する鍵になります。

③参考書・問題集の活用

市販の参考書や問題集は、適性検査対策の基本的な教材です。出題傾向を体系的に整理しているため、自分の理解度を客観的に確認できるのが大きな利点です。

特にSPIや玉手箱に対応したテキストは問題パターンが網羅されており、初学者にも適しています。さらに、繰り返し解くことで「解き方の型」が身につき、初見の問題にも対応しやすくなります。

ただし、解答を丸暗記するのではなく、解法の流れを理解することが必要です。複数の教材に手を出すよりも、1冊を徹底的にやり込む方が確実に力がつきます。

④Web模試の活用

現在は多くの企業がWeb形式を導入しているため、本番と同じ環境での練習が欠かせません。Web模試は制限時間や形式が実際の試験と近く、集中力や操作スピードを鍛えるのに効果的です。

受検後に正答率や弱点を分析できるサービスもあり、自分の課題を客観的に把握できます。これにより、学習の優先順位を効率よく決められるでしょう。

また、本番特有の緊張感にも慣れることができるため、Web模試を複数回受けて実践感覚を養うことが望ましいです。

⑤性格検査回答の留意点

適性検査には性格や価値観を測る設問も含まれています。ここでは正解や不正解があるわけではなく、一貫性のある回答を示すことが大切です。

良く見せようと無理に回答を操作すると、矛盾が生じて不自然な結果になりかねません。

例えば「リーダーシップを発揮するか」「周囲と協調するか」といった質問で、両方を極端に高く答えると整合性が取れない場合があります。

結局のところ、性格検査は自分らしさを素直に表すことが信頼につながります。

⑥企業傾向調査の徹底

適性検査といっても企業や業界によって形式や重点が異なります。商社では英語を含む玉手箱形式が多く、金融業界では計算能力を重視するSPIが主流です。

そのため、志望先がどの検査を採用しているかを調べることが必須です。インターネットの口コミや先輩からの情報を集めれば、出題形式や注意点を知ることができます。

こうした調査を行えば効率的な準備が可能になり、不安を減らすことにもつながるでしょう。企業研究と同じく、適性検査の傾向を把握することも重要な対策の一つです。

⑦受検環境準備の徹底

Web形式の適性検査は自宅などで受ける場合が多いため、環境の整備が欠かせません。通信が不安定だと途中で接続が切れる可能性があるため、事前に確認しておく必要があります。

静かな場所を選び、PCの充電やブラウザの動作も確かめておくと安心です。さらに、前日は十分に休養をとり、慌てず落ち着いて試験に臨めるよう準備しておきましょう。

学力だけでなく環境も結果に影響するため、軽視しないことが大切です。安心できる環境を整えることが合格への大きな一歩になります。

適性検査に関するよくある質問

就活で避けて通れない適性検査ですが、多くの学生が「合否にどれくらい影響するのか」「結果はどう扱われるのか」と不安を抱いています。

ここでは就活生が特に疑問を持ちやすい点を整理し、それぞれの実態を解説します。事前に知っておけば不必要な焦りを減らし、落ち着いて選考に臨めるでしょう。

- 合否判定への影響度

- 受検回数の制限

- 企業ごとの出題内容の違い

- 実施される選考段階

- 事前練習の方法

- 結果通知と開示の有無

- 不正行為・カンニングへの対応

①合否判定への影響度

適性検査は合否に影響を与える重要な要素の1つです。企業は基礎学力や論理的思考力、性格傾向を把握するために利用しており、大手企業では応募者を絞るために活用されることも少なくありません。

点数が著しく低いと不利になりますが、あくまで総合評価の一部に過ぎません。面接での人柄や志望動機も加味されるため、検査だけで合否が決まるわけではないでしょう。

過度に恐れる必要はなく、適切な準備を行えば安心して臨めます。

②受検回数の制限

適性検査は基本的に1社につき1回しか受けられません。公平性を保つため、同じ選考フロー内で再受験はほとんど認められていないのです。

特にWebテストではログが管理されており、不正防止の仕組みが整っています。ただし、異なる企業で同じ形式の検査が出題される場合には、その都度受験が必要です。

一度の失敗が永続的に響くわけではないため、1回ごとを大切に準備するとよいでしょう。

③企業ごとの出題内容の違い

同じ検査名でも企業によって出題内容や重視する項目は異なります。例えばSPIでは、ある企業は言語や非言語問題を重視し、別の企業は性格検査をより評価対象とすることもあります。

さらに、玉手箱やCABなど形式が変われば計算や図形問題の比率も変動します。検査名だけに安心せず、企業ごとの傾向を意識して準備を進める必要があります。

事前の企業研究で見られる能力を推測しておくことが効果的でしょう。

④実施される選考段階

適性検査は多くの場合、エントリーシート提出後から一次面接前に実施されます。大量応募者を効率的に絞り込む目的があるためです。

ただし、企業によっては最終面接後や内定後に実施し、配属の参考にする場合もあります。段階は企業ごとに異なるため、案内や募集要項をしっかり確認することが欠かせません。

特に早期実施の企業では準備不足が落とし穴になりやすいため、スケジュールを把握しておくことが大切です。

⑤事前練習の方法

適性検査は練習次第で得点力を上げられます。市販の問題集や参考書を使えば頻出分野に慣れることができ、Web上の模擬試験サービスを活用すれば制限時間を意識した実践練習が可能です。

この経験が時間配分の感覚を養い、本番で落ち着いて取り組む力につながります。性格検査については正解を作ろうとせず、素直に回答することが望ましいです。

練習を重ねることで自信を持って試験に臨めるようになるでしょう。

⑥結果通知と開示の有無

適性検査の結果は、基本的に受験者には詳細が通知されません。採用基準を公開すると公平性が損なわれるためです。ただし、一部の企業では配属適性などの簡単なフィードバックを行うこともあります。

結果が届かないからといって不合格とは限らないため、過剰に不安を抱く必要はありません。企業内では確実に評価材料として扱われていることを理解しておくと安心です。

⑦不正行為・カンニングへの対応

適性検査では不正防止の仕組みが厳格に整えられています。Webテストでは回答時間やログが細かく記録され、不自然な行動は検知されやすいです。

会場試験では監督者が配置され、不正が発覚すれば即時失格になる場合もあります。発覚するとその企業だけでなく、他社にも影響し信頼を失う可能性があるでしょう。

短期的には点数を上げられても長期的には大きなリスクになるため、正しい努力で挑むことが最善の選択です。

適性検査を理解して就活を有利に進めるために

適性検査は、企業が就活生の基礎学力や論理的思考力、性格・価値観の適合度を把握するために欠かせない選考手段です。

SPIや玉手箱など多様な種類が存在し、それぞれの特徴を理解することで準備の方向性が明確になります。

また、出題科目は言語や非言語だけでなく、英語・性格検査・時事問題など幅広いため、計画的な学習が必要でしょう。

さらにWebテストやテストセンターなど実施形式も異なるため、環境に応じた対策が求められます。

受検のタイミングも企業ごとに違いがあり、エントリー直後から内定前後まで幅広い点を理解しておくことが重要です。

例題を通じた練習や時間配分の意識、性格検査への自然な回答姿勢が成功の鍵となります。適性検査の仕組みと種類を把握し、事前に対策を徹底すれば、就活をより有利に進められるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。