公務員試験の論文対策|構成・頻出テーマと書き方のコツ

公務員試験の論文は、合否を大きく左右する重要な科目です。特に論理的思考力や文章力、そして公務員としての資質を評価されるため、しっかり準備しましょう。

この記事では、公務員の論文試験に関する構成や頻出テーマ、書き方のコツを丁寧に解説します。

受かる志望動機の必須アイテム

- 1ES自動作成ツール

- 最短3分で、AIが受かる志望動機を自動で作成してくれます。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、選考通過率が高い志望動機が完成します。

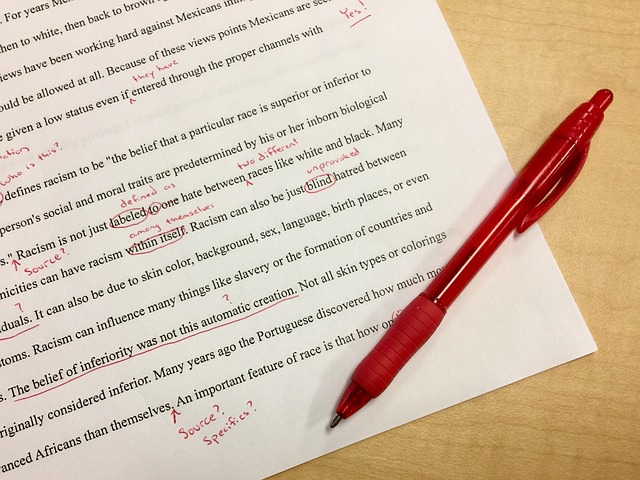

- 3赤ペンESで志望動機を無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がる志望動機になります。

公務員試験の論文とは

公務員試験における論文試験は、単に文章力を測るものではなく、公務員として必要とされる論理的な思考力や課題解決力、そして政策への関心を評価する目的があります。

与えられたテーマに対して自分の考えを筋道立てて表現し、論理的な展開ができているかが評価のポイントです。

内容の正確さや妥当性に加えて、文法的な誤りがないか、読みやすい構成になっているかどうかも重要な評価要素となります。

単なる作文ではなく、自分の考えを分かりやすく論理的に伝える力が求められるため、しっかりと構成を理解し、頻出テーマに備えておく必要があるでしょう。

公務員試験に論文が課される理由

公務員試験で論文が課されるのは、知識だけでなく、公務員にふさわしい資質や能力を評価するためです。面接だけでは見えにくい部分も、論文によって把握できるため、選考の重要な要素となっています。

試験の種類ごとに求められる内容が異なることもあり、適切な対策が求められるでしょう。

- 論文は人物評価のために活用されているため

- 論理的思考力や政策立案能力を測る目的があるため

- 公務員に求められる文章力の有無を判断するため

- 面接では判断できない資質を見抜く手段であるため

- 試験種別ごとに求められる能力が異なるため

①論文は人物評価のために活用されているため

論文試験は、受験者の性格や価値観、社会に対する考え方を読み取るために活用されています。

自分の意見を持っていて、それをわかりやすく説明できる人かどうかを評価されているのです。また、面接では見落とされやすい一面を補う役割も果たしています。

そのため、単に正解を書くというより、自分の考えを論理的に整理して伝える力が問われているといえるでしょう。自分自身の経験や視点を交えて書くことで、個性を活かした論文が書けます。

評価されるためには、丁寧に準備し、自分の考えをしっかり伝える工夫が必要です。

②論理的思考力や政策立案能力を測る目的があるため

論文では、ある課題についてどのように考え、どう解決策を導き出すかが問われます。これは公務員として必要な論理的な思考力や政策的な視点を持っているかを見るためです。

「少子化対策」や「災害対応」などのテーマが出た場合、問題点を明確にし、それに対する現実的な対応策を述べる構成が求められます。

論理が飛躍していたり、主張が感情論に寄りすぎていたりすると、評価が下がりやすいでしょう。対策としては、日頃から社会問題に目を向け、自分の意見を整理しておくことが有効です。

③公務員に求められる文章力の有無を判断するため

公務員の仕事では、報告書や文書の作成が日常的に求められます。そのため、正確で読みやすい文章を書く力が重視されるのです。

論文試験では、文のつながりや構成、語彙の使い方などを通じて、その能力が評価されます。誤字脱字が多かったり、冗長な表現が続いたりすると、文章の印象が悪くなる可能性があるでしょう。

一方で、簡潔でわかりやすく、伝えたい内容がきちんと伝わる文章は、高く評価されやすいです。文法的な正確さはもちろん、読み手の理解を意識した表現力が必要でしょう。

練習の際には、自分で書いた文章を見直し、第三者の視点で読んでも違和感がないか確認することが大切です。

④面接では判断できない資質を見抜く手段であるため

面接では緊張や時間の制約によって、本来の考えや価値観が十分に伝わらないことがあります。

そのため、論文は受験者の内面を知るための補完的な材料として使われています。特に、公務員としての使命感や社会への関心、責任感といった要素は、文章を通じてより深く理解できるのです。

テーマに対して真剣に向き合い、自分なりの意見を根拠とともに述べることが求められます。表面的な回答ではなく、自分の経験や考え方を交えて説得力のある文章が書けると、印象が良くなるでしょう。

内容に一貫性があり、自分の言葉で書かれているかどうかも、評価のポイントになります。

⑤試験種別ごとに求められる能力が異なるため

公務員試験には、国家公務員や地方公務員、さらには警察官や消防官など、さまざまな種類があります。それぞれの試験によって、論文で評価されるポイントも異なるのです。

たとえば、国家総合職では政策提案力が重視されるのに対し、地方公務員では地域の課題に対する理解や住民視点が求められる傾向にあります。

そのため、どの試験を受けるかを踏まえて、対策を立てることが不可欠です。過去問を分析し、よく出題されるテーマや構成のパターンをつかむことで、合格に近づけるでしょう。

自分が受ける試験に合わせた準備を行い、狙われやすいテーマに対応できるようにしておくことが大切です。

公務員試験の論文でよく出るテーマ

公務員試験の論文では、時代の課題や社会の関心に沿ったテーマが多く出題されます。とくに初めて挑戦する方にとっては、「どのようなテーマが出るのか分からない」と不安になるかもしれません。

ここでは、出題頻度の高い代表的なテーマを5つ紹介します。あらかじめ傾向を知っておくことで、安心して対策を進められるでしょう。

- 社会保障制度に関するテーマ

- 環境・エネルギー政策に関するテーマ

- 地方創生や地域振興に関するテーマ

- 少子高齢化・人口減少社会に関するテーマ

- 行政改革や公共サービスのあり方に関するテーマ

①社会保障制度に関するテーマ

年金、医療、介護といった社会保障制度は、国民生活の根幹を支える重要な制度です。そのため、公務員試験の論文でも頻繁に出題されています。

この分野では、制度の概要を簡潔に押さえたうえで、どこに問題があるのかを具体的に示しましょう。ただ制度を説明するだけではなく、現実に生じている課題や、制度が抱える矛盾を明確に言語化することが求められます。

さらに、提案には現実味があるかどうかも問われるのです。理想論を述べるのではなく、財源や制度上の制約にも配慮しながら、自分なりの改善策を示してください。

社会保障の分野は国民一人ひとりの生活に直結しており、公務員としての関心と責任を伝えるよい機会になります。

②環境・エネルギー政策に関するテーマ

近年注目されている再生可能エネルギーや気候変動対策など、環境に関するテーマも論文でよく取り上げられています。

このテーマに取り組む際には、単に「環境保護が大切」と述べるのではなく、現在の政策や課題を具体的に捉えることが大切です。

また、個人や民間だけに頼らず、行政がどう支援し、どのように関与するかという視点を意識しましょう。

環境分野は感情的になりやすいため、冷静に論点を整理し、行政に求められる実行力や調整力を意識して提案する姿勢を大事にしてください。

③地方創生や地域振興に関するテーマ

地方の人口減少や高齢化、若者の都市流出といった問題が続く中、地域の活性化に関する論文テーマも多く出題されています。

こうしたテーマでは、地域の現状をしっかり分析したうえで、何がボトルネックになっているかを示すことが重要でしょう。また、提案に現実性があるかどうかも大きな評価ポイントです。

例えば、地元企業と連携したインターンシップ制度の整備や、空き家を活用した起業支援など、実際に成果が見込める施策を例に挙げるとよいでしょう。

行政と住民、企業が協力して課題を解決していくビジョンを描けると、より評価が高まります。

④少子高齢化・人口減少社会に関するテーマ

少子高齢化や人口減少は、将来の社会保障制度や労働力不足、地域経済の衰退など、多くの問題を引き起こす深刻なテーマです。

この分野で大切なのは、ただ現状を批判するのではなく、なぜその問題が起きているのかという背景理解と、それに対する建設的な提案です。

施策としては、保育環境の整備や育児と仕事の両立支援、地域包括ケアの推進などが考えられます。また、都市部と地方で課題の性質が異なるため、地域ごとの視点で論じると説得力が増すのです。

このテーマでは、「自分だったらどう対応するか」を具体的に述べることが評価されるため、社会問題に対する当事者意識を持って取り組んでください。

⑤行政改革や公共サービスのあり方に関するテーマ

行政改革や住民サービスの質向上をめざす取り組みは、どの自治体でも重要なテーマです。近年ではデジタル化や業務効率化、働き方改革といった視点から、行政のあり方が見直されています。

このテーマに取り組む際は、制度の問題点を挙げるだけでなく、公務員としてどのように改善に関与できるかを考えることが大切です。

職員の意識改革やスキル向上支援も、改革を成功させるうえで重要な要素です。行政改革は単なるコスト削減ではなく、住民の利便性や信頼を高める手段でもあります。

公務員を目指す立場として、受け身ではなく主体的に改善に取り組む姿勢を示すことが評価につながるでしょう。

公務員試験の論文の基本構成

公務員試験で出題される論文は、決まった構成に沿って書くことで、伝わりやすく評価されやすい内容になります。構成が整っていないと、どれだけ内容が良くても印象が悪くなりかねません。

ここでは、論文の基本構成と各パートのポイントについて解説します。

- 序論:テーマの背景や課題を提示する

- 本論①:現状の分析と課題の深掘りを行う

- 本論②:課題に対する具体的な解決策を述べる

- 結論:提案をまとめ、公務員としての視点を添える

①序論:テーマの背景や課題を提示する

論文の冒頭では、テーマが社会の中でどのような意味を持つのかを簡潔に伝える必要があります。

最初から意見を述べるのではなく、客観的な背景や現状を説明しつつ、論じる方向性を示してください。背景には統計や事実を交えると説得力が増しますが、情報を詰め込みすぎると読みづらくなるので注意が必要です。

序論は、問題の全体像をつかみ、これからどのような考察を進めていくのかの「道しるべ」となる部分でしょう。

②本論①:現状の分析と課題の深掘りを行う

本論の前半では、序論で提示した課題について、現状を分析しながら掘り下げていきます。

「若者の政治参加の少なさ」が課題であれば、その要因として教育の不足や政治への不信感、情報の偏りなどが挙げられるでしょう。

ここで重要なのは、単なる列挙に終わらせず、要因同士のつながりや背景にある問題まで踏み込んで考察することです。関連するデータや事例がある場合は取り入れると、論理の裏づけになります。

ただし、引用は必要最低限にとどめ、自分の言葉で丁寧に説明することを意識してください。読んだ人が「たしかに」と納得できるような筋道をつくることが、評価されるポイントになります。

③本論②:課題に対する具体的な解決策を述べる

ここでは、前段で分析した課題に対して、どのように対応すべきかを提案していきます。大切なのは、現実的かつ実行可能な解決策を示すことです。

「若者の政治参加を促す」ためには、高校での主権者教育の強化、SNSを通じた情報提供、若者が参加しやすい地域活動の整備などが考えられるでしょう。

複数の提案を出す際には、優先順位や効果の大きさに触れながら論じると読みやすくなります。

また、反対意見や導入時の課題についてもあらかじめ触れておくことで、現実的な視点を持っていると伝わるでしょう。

④結論:提案をまとめ、公務員としての視点を添える

結論では、これまでの主張や提案を簡潔にまとめ、論文の内容をしっかりと締めくくります。

繰り返しに終始するのではなく、提案がもたらす効果や期待される変化を示すことで、前向きな印象を与えることができます。

「若者の政治参加が進めば、社会全体の意思決定が多様化し、持続可能な社会づくりにつながる」といった一言が効果的です。

また、公務員としてどのように取り組みたいか、あるいはどのように社会に貢献したいかといった意識を示すことで、志望動機や職業理解の深さをアピールできます。

最後は簡潔に、かつ明確なメッセージで終えるよう心がけてください。

公務員試験の論文の書き方のポイント

論文を書くうえで大切なのは、知識を並べることではなく、自分の考えを分かりやすく伝える力です。

公務員試験では、文章の上手さだけでなく、論理の流れや主張の明確さ、公務員としてふさわしい視点があるかどうかも重視されるでしょう。

ここでは、評価されるために意識すべき書き方のポイントを5つ紹介します。

- 序論・本論・結論がつながる論理的な構成にする

- 主観と客観の視点を戦略的に使い分ける

- 論点を明確にし、要点を簡潔に伝える

- 公務員らしい視座と価値観を文章に盛り込む

- 根拠となる具体例を使って説得力を高める

①序論・本論・結論がつながる論理的な構成にする

論文では、伝えたいことが明確でも、文章全体の構成が整理されていなければ伝わりにくくなってしまいます。そこで重要になるのが、「序論・本論・結論」という基本的な構成を意識することです。

序論ではテーマの背景や問題提起、本論ではその根拠や解決策、結論で意見のまとめや今後の展望を述べることで、論理的な流れが生まれます。

また、書き始める前に簡単なアウトラインを作っておくと、途中で話がそれるのを防ぎやすくなるでしょう。

論理的な文章構成を習慣づけておくことで、本番の試験でも安定したアウトプットが可能になります。

②主観と客観の視点を戦略的に使い分ける

論文では、自分の意見や立場を明確にすることが必要ですが、それだけでは説得力が弱くなってしまいます。そこで有効なのが、主観と客観の視点を組み合わせることです。

主張に客観的な根拠や事実を添えることで、信頼性が高まり、読み手の納得を得やすくなります。

また、第三者の意見や既存の施策を引用することで、自分の意見が社会の中でどのような立ち位置にあるかを明確にできます。

主観と客観をバランスよく使い分けることで、説得力と信頼性の両方を高めていきましょう。

③論点を明確にし、要点を簡潔に伝える

限られた文字数の中で説得力を出すには、伝えるべき内容を絞り込み、わかりやすくまとめる力が求められます。

論点が曖昧だったり、要点がぼやけていたりすると、読み手は混乱し、評価も下がりやすくなるでしょう。まずは、「何を伝えたいのか」を最初に明確に述べてください。

その後で、その主張を支える根拠や背景情報を加えることで、論文に深みが出ます。また、1文の長さが極端に長くならないように注意し、読みやすいリズムを意識して文章を組み立てることも重要です。

論点をはっきりさせることは、読み手の理解を助けるだけでなく、自分の思考の整理にもつながるでしょう。

④公務員らしい視座と価値観を文章に盛り込む

公務員を目指すうえで、論文には「社会全体の利益を考える視点」が不可欠です。個人的な主張にとどまらず、公共性や公平性を意識した意見を述べることで、公務員にふさわしい価値観が伝わります。

例えば、「自分が子育てに不安を感じた経験から、支援制度の必要性を感じた」という主張に対し、それが「地域社会全体にとってどのような意味を持つか」を考えると、文章に深みが生まれます。

自分の立場や経験を踏まえながらも、視点を社会に広げることが求められるのです。

また、公正な行政運営や住民目線に立った施策提案など、公務員としての資質を感じさせる要素が文章の随所にその姿勢が表れていると、高評価につながります。

⑤根拠となる具体例を使って説得力を高める

具体的な根拠を用いた主張は、論文の説得力を一段階高めてくれます。抽象的な意見だけでは読み手の共感を得にくく、説得力も乏しくなってしまうでしょう。

そこで、現実のデータや政策、事例を引き合いに出すことで、主張の信ぴょう性が大きく高まります。

ただし、事例を並べるだけではなく、自分の主張とのつながりを明確にしなければ意味がありません。事例をどう活かすかが重要です。

ニュースや統計資料に日頃から触れておくことで、自然と使える具体例の幅も広がります。論文の中で自信をもって引用できるよう、日ごろの情報収集も欠かさないようにしましょう。

公務員試験の論文を書く際の注意点

公務員試験の論文では、時間や文字数の制約の中で、自分の考えを明確に伝える力が求められます。ただし、どれだけ内容が良くても、基本的なルールを守れていないと減点されるおそれがあるのです。

ここでは、論文を書く際に特に気をつけたいポイントを整理しました。

- 設問の意図に沿った回答になっているかを常に確認する

- 字数制限や制限時間を必ず守る

- 主張がぼやけないように具体的な言葉で表現する

- 文法や表記ルールを守って丁寧に書く

① 設問の意図に沿った回答になっているかを常に確認する

論文で多く見られるミスのひとつが、設問の問いかけに対して的外れな内容を書いてしまうことです。

例えば「少子化の背景と対策について述べよ」とあるのに、対策だけを延々と書いてしまうと、それだけで大きく減点される可能性があります。

具体的には、「背景」「原因」「意見」などのキーワードを見逃さないよう意識し、それぞれにしっかり答えているかを確認しながら構成を考えると良いでしょう。

書き進める途中でも、「今、自分は問われたことに答えているか」と自問することが、論点のズレを防ぐ鍵になります。

② 字数制限や制限時間を必ず守る

公務員試験の論文では、限られた字数や時間の中で、内容をバランスよくまとめる力も評価されています。

字数が極端に少ないと説得力に欠けますし、多すぎる場合は読みづらくなり、減点されてしまうこともあるでしょう。

また、時間内に書き終えられないと、結論が未完成になるなど内容が中途半端になりがちです。普段から制限時間内で書く練習を重ねることで、時間配分の感覚が身につきます。

最初の数分で構成をざっくりと決めてから書き始めると、無駄な書き直しを減らせるでしょう。見直しの時間も確保できるよう、少し余裕をもって書き終えるつもりで取り組むことをおすすめします。

③主張がぼやけないように具体的な言葉で表現する

読んだ人にしっかり伝わる論文を書くには、具体的でわかりやすい言葉を使うことが大切です。例えば「さまざまな対策が考えられる」といった表現は便利ですが、具体性がないため印象に残りません。

「高校で主権者教育を強化する」といった具体的な言葉を使えば、主張がよりはっきりと伝わります。また、抽象的な言い回しは、読む人の解釈にばらつきが出てしまうため避けたほうが無難です。

主張は一文で言い切るようにし、そのあとに根拠や背景を加えると、文章に説得力が出てきます。相手に伝える意識を持ちながら書くことで、論理の通ったわかりやすい論文になるでしょう。

④文法や表記ルールを守って丁寧に書く

どれだけ内容がよくても、文法ミスや誤字脱字が目立つと評価は下がってしまいます。主語と述語のねじれや、読点の使い方の不自然さなど、細かい部分にも注意が必要です。

また、送り仮名の誤りや漢字の使い方など、表記の乱れは読み手に違和感を与えてしまいます。さらに、公務員という職業を考えれば、正確で丁寧な表現ができるかどうかも重要な評価項目です。

字の丁寧さも見られる場合があるため、雑に書かないよう心がけましょう。本番に備えて、練習の段階から「書いたら必ず見直す」習慣をつけておくと安心です。

公務員試験の論文対策法

公務員試験の論文対策では、方向性を誤らず、日々の積み重ねを大切にすることが欠かせません。出題傾向を理解し、弱点を補いながら準備することで、安定した実力が身につきます。

ここでは、論文力を効率的に伸ばすための実践的な方法を7つ紹介しました。継続して取り組めば、自信と合格につながるはずです。

- 頻出テーマごとの現状・課題を整理する

- 時事問題に日頃からアンテナを張る

- 模擬論文を書いてアウトプットする

- 第三者に添削してもらい客観的に改善する

- 良質な文章を読んで表現力を養う

- 自分用の論文テンプレートを準備しておく

- 過去の出題テーマを分析して傾向をつかむ

①頻出テーマごとの現状・課題を整理する

まずは、出題されやすいテーマを押さえることが対策の出発点になります。特に少子高齢化、環境問題、地域振興、行政改革などは定番のテーマです。

これらについては、単にキーワードを知っているだけでなく、その背景や課題、制度の概要を自分の言葉で説明できるようにしておく必要があります。

実際の政策や統計データを確認し、「なぜその問題が今、重要なのか」を意識しながら知識を整理してみてください。

知識を点ではなく線としてつなげ、論文に応用できる形で蓄積する意識を持つことが大切です。

②時事問題に日頃からアンテナを張る

論文では、時事性の高いテーマが出題されることも珍しくありません。だからこそ、普段からニュースや新聞、官公庁の公式資料に目を通す習慣をつけておくことが大切です。

単に情報を集めるのではなく、「この話題はどんな背景があるのか」「どの立場から見るべきか」といった視点を意識して読みましょう。

情報収集はテレビやSNSだけに偏らず、複数の媒体に触れることでバランスの取れた理解が得られます。また、自分の考えをその都度メモしておくと、アウトプット時に役立つのです。

このように日々のニュースを「論文の素材」として活用する意識を持つことで、思考力も鍛えられ、論文に深みが生まれます。

③模擬論文を書いてアウトプットする

インプットばかりで論文を書かない状態では、試験当日に時間内でうまくまとめることができないかもしれません。そのため、模擬論文を定期的に書く習慣をつけましょう。

テーマを決め、時間を測って取り組むと、実践に近い練習になります。最初は時間がかかっても問題ありません。書いていくうちに自然と構成の感覚や表現力が身についていきます。

繰り返すことで、使いやすいフレーズや展開パターンが身につき、文章の安定感も増すはずです。また、過去に書いた論文を振り返ることで、自分のクセや改善点を客観的に把握できるようになります。

書くことでしか得られない力があるので、地道に続けていきましょう。

④第三者に添削してもらい客観的に改善する

自分の文章だけを見ていると、改善点に気づきにくくなります。そこで、信頼できる第三者に添削をお願いするのがおすすめです。

予備校の講師、ゼミの教員、同じ目標を持つ仲間など、論文に理解のある人からフィードバックをもらいましょう。

自分では気づかなかった論理の飛躍や表現の曖昧さ、説得力の弱さなど、客観的な目線からの指摘は非常に貴重です。とくに初期の段階では、添削を通じて「読まれる文章とは何か」が学べます。

定期的に添削を受け、改善点をもとに書き直すプロセスを繰り返すことで、論文の完成度は確実に高まっていきます。

⑤良質な文章を読んで表現力を養う

自分の表現力を磨くには、良質な文章にたくさん触れることが近道です。新聞の社説、行政レポート、入賞論文などは、構成や言葉の選び方、論理の運び方が洗練されているため、非常に参考になります。

読む際は「なぜ読みやすいのか」「どう構成されているか」を分析的に読み進めましょう。良いフレーズや構成の型を見つけたら、自分のノートに書き留めて、実際の論文で活用する練習をすると効果的です。

さらに、自分の文章と比較しながら読み返すと、気づきや改善点が明確になります。読むことで感覚を磨き、書くことで技術に変える。この反復が、表現力の底上げにつながります。

⑥自分用の論文テンプレートを準備しておく

本番で緊張しても安定した文章が書けるようにするには、あらかじめ論文の構成テンプレートを用意しておくことが有効です。

「序論→本論→結論」の三段構成に沿って、どこで何を書くかを大まかに決めておけば、テーマに応じて応用が効きます。

テンプレートは完全な型ではなく、自分が使いやすいように調整していくことが大切です。

テンプレートがあると、構成に迷う時間が減り、内容に集中できるというメリットもあります。本番で力を出し切るための備えとして、必ず準備しておきましょう。

⑦過去の出題テーマを分析して傾向をつかむ

過去問は最も信頼できる学習素材のひとつです。どのようなテーマが繰り返し出題されているかを分析することで、自分が重点的に対策すべき分野が見えてきます。

出題の背景には、社会的な課題や政策動向があることが多いため、その意図を読み取ることも対策に役立ちます。

分析の際は、単にテーマを眺めるだけでなく、「このテーマならどう構成するか」「どんな根拠を挙げるか」までシミュレーションしてみてください。

過去問分析は、地味ですが最も効果的な対策法のひとつです。

公務員試験の論文で不合格になりやすいケース

公務員試験の論文では、評価基準に照らして減点されやすいポイントがあります。自分ではよく書けたつもりでも、評価が伸びない背景には共通した原因が潜んでいることも。

ここでは、論文で不合格につながりやすい代表的な失敗例を5つ紹介します。

- 主張が曖昧で、何を伝えたいのかが伝わらない

- 論理展開に飛躍や矛盾があり、筋が通っていない

- 抽象的な内容ばかりで、具体的な事例が示されていない

- 解決策が非現実的で、公務員としての視点が欠けている

- 誤字脱字や形式ミスが多く、減点対象となっている

①主張が曖昧で、何を伝えたいのかが伝わらない

論文で最も重視されるのは、筆者の主張が明確に伝わっているかどうかです。しかし、「問題があると思います」「改善が必要です」といった表現だけでは、意図がはっきりせず、採点者に伝わりません。

例えば「少子化を解決すべき」と書くだけではなく、「保育環境の整備が少子化対策の鍵である」と明確に述べることで、主張の方向性がはっきりします。

そのうえで、理由や背景を加えると、説得力が増すでしょう。読み手が一読して主張を理解できるように意識しながら書くことが大切です。

②論理展開に飛躍や矛盾があり、筋が通っていない

文章の内容に飛躍や矛盾があると、どんなに主張が正しくても評価は上がりません。

例えば「若者の政治参加が少ない。だからSNSで発信すれば良い」といった文では、なぜその方法が有効なのかという説明が欠けています。

論理の飛びを防ぐには、「なぜ」「どのように」それが問題解決につながるのかを丁寧に説明してください。基本は「主張→理由→例→結論」の順で構成することで、自然な論理展開ができます。

論文全体の流れを確認しながら、一貫性を意識して書くことが重要です。

③抽象的な内容ばかりで、具体的な事例が示されていない

「社会の意識改革が必要です」「環境を整えるべきです」といった抽象的な表現は、多くの場合伝わりづらくなります。読み手の理解を深めるためには、具体例や数値を交えて説明することが効果的です。

例えば、「地域の子育て支援センターの利用者数が10年間で1.5倍に増加している」など、事実に基づいた記述は説得力を高めてくれます。

内容が具体的であるほど、公務員としての現実的な視点も感じられるようになるはず。自分の経験や身近な話題も織り交ぜると、より親しみやすい文章になるでしょう。

④解決策が非現実的で、公務員としての視点が欠けている

理想論に偏った解決策は、実現可能性が低く、採点者に「現実を理解していない」と思われかねません。

例えば、「すべての家庭に一律で子育て手当を支給すべき」といった意見は、財源や制度運営の視点が欠けており、公務員としての視野が不足しています。

一方で、「自治体が連携して低所得世帯向けに保育支援制度を拡充する」といった案は、実行可能性があり、現実をふまえた提案と評価されやすいです。

公務員を目指す立場として、制度や財政、政策実現まで見据えた解決策を意識してください。

⑤誤字脱字や形式ミスが多く、減点対象となっている

内容が良くても、基本的な書き方にミスがあると減点の対象になります。誤字脱字、読点の誤用、送り仮名の誤りなど、細かいミスが目立つと印象が悪くなってしまうでしょう。

また、指定された文字数を守らなかったり、設問にある項目の記入を忘れたりするなどの形式面の不備も見逃せません。これらは書いたあとに見直す習慣をつけることで十分防げます。

本番に備えて、練習の段階から「丁寧に」「正確に」書く意識を持ちましょう。見直しの時間は必ず確保してください。

公務員試験の論文対策を成功させるために大切なこと

公務員試験の論文は、単に文章力を試すだけでなく、論理的思考力や政策に対する理解、公務員としての視点など、幅広い力が求められる試験です。

そのため、頻出テーマを押さえつつ、論文の基本構成や書き方のポイントを踏まえて準備することが重要でしょう。さらに、設問の意図に沿うことや制限時間内に完成させる力も求められます。

これらを意識しながら模擬論文の実践や添削を繰り返すことで、論文対策の精度は大きく向上するでしょう。

論点の明確さと構成の一貫性を意識し、実例を交えて論理的に展開できるよう訓練を積んでください。公務員試験の論文で合格を目指すには、対策の積み重ねが鍵です。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。