【例文8選】養護教諭の志望動機の書き方|ポイントとNG例文も紹介

「養護教諭になりたいけれど、志望動機にどう書けば説得力が出るのか分からない…」

教室とは異なる保健室という空間で、子どもたちの心身両面をサポートする養護教諭。その役割はケガや病気の応急対応だけにとどまらず、学校全体の健康づくりにも深くかかわります。

しかし、志望動機を書く際には「なぜ自分がこの仕事に向いているのか」を明確に示さなければ、採用担当者に響きません。

そこで本記事では、養護教諭の志望動機の書き方や注意点を、例文付きで丁寧に解説します。自分の想いや適性をどう表現するか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

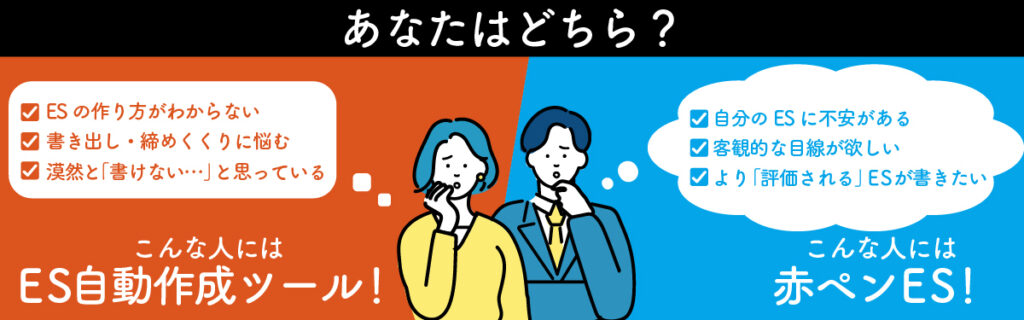

受かる志望動機の必須アイテム

- 1志望動機作成ツール

- 最短3分で、AIが受かる志望動機を自動で作成します。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、選考通過率が高い志望動機が完成します。

- 3赤ペンESで志望動機をプロ添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がる志望動機になります。

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る養護教諭とは?

養護教諭とは、学校の保健室を拠点に、生徒の心と体の健康を支える教員のことです。

一般には「保健室の先生」と呼ばれ、ケガや体調不良への対応だけでなく、健康診断の実施や保健指導、感染症対策、メンタルケアなど幅広い役割を担います。

この職に就くには、「養護教諭免許状」が必要で、看護師や保健師資格を併せ持つ人も多くいます。

医療知識に加え、観察力や判断力、コミュニケーション力なども求められる、教育と医療の両面にまたがる専門職です。

養護教諭についてさらに理解を深めたい方は、こちらの記事もおすすめです。養護教諭の仕事内容や年収などについて、さらに詳しく解説していますよ。

思いつかなくても大丈夫!自動作成ツールで受かる志望動機が書ける

いざ志望動機を書こうと思っても、「この仕事は具体的に何をするのか」「自分の長所が合うのか」「このアピールでいいのか」などと悩み始めると、手が止まってしまいますよね。

そんなときに役立つのが、就活マガジンのES自動作成ツールです!志望職種や業界名、これまでの経験を簡単に入力するだけで、ESにそのまま使える志望動機を自動で作成してくれます。

「まだ自己分析・企業分析が終わっていない」「言語化が苦手」という人も問題ありません。AIが「就活で評価に繋がりやすい構成」を自動で作ってくれるため、評価される志望動機が短時間で完成しますよ。

一度登録すれば、LINEで何度でも志望動機が作れます。ESで手が止まっているなら、まずは一度使ってみてくださいね。

志望動機に活かそう!養護教諭に求められるスキル

養護教諭は、児童や生徒の健康を守る役割を担う専門職です。そのためには、医療に関する知識だけでなく、人との関わり方や状況を見極める力も欠かせません。

ここでは、養護教諭に必要とされる5つのスキルについて具体的に解説します。

- 観察力

- 包容力

- 傾聴力

- 判断力

- 医学知識

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

① 観察力

養護教諭にとって観察力は基本であり、極めて重要なスキルです。

子どもたちは体調不良や心の不調をうまく言葉にできないことが多く、表情や姿勢、声のトーンなど、些細な変化を察知する力が求められます。

この力は、経験だけでなく日頃の意識づけによって磨かれるものです。「いつもと違うところはないか」と常に気にかける視点を持ち続けることが大切ですよ。

たとえば、普段元気な生徒が急に無口になったり、よく遊ぶ子が静かにしていたりする場合、早めに気づいて声をかけることで、大きな問題を未然に防げることもあります。

② 包容力

包容力とは、子どもの不安や戸惑いを否定せずに受け止め、心を寄せる力です。生徒の悩みは家庭環境や年齢によってさまざまで、本人にも理由がわからないこともあります。

大切なのは、「あなたの気持ちを受け止めている」と態度で示すことです。保健室で泣いている生徒に問い詰めるのではなく、まず寄り添う姿勢が信頼感につながります。

甘やかすのではなく、背景を理解したうえで必要な支え方を選び、時に厳しさの中にも「信じている」という気持ちが伝わる関わりを意識しましょう。

③ 傾聴力

傾聴力は、相手の言葉や表情から気持ちを汲み取る力です。特にメンタル面の不調を抱えた生徒にとって、「話を聴いてもらえる」ことは大きな支えになります。

うなずきやあいづち、相手の目を見るなど、基本的な対応を丁寧に行うことで信頼関係が築かれます。ときには沈黙を受け入れることも重要です。

無理に話を引き出そうとせず、相手のペースを尊重することで、安心して話せる関係が育ちます。

自身の強みの中でも、傾聴力をより重視して志望動機を書きたい人は、以下の記事がおすすめです。傾聴力をアピールする際のポイントをより詳しくまとめているため、具体的にイメージを固めたい方は参考にしてみてください。

④ 判断力

養護教諭には、急な体調不良やケガへの迅速かつ的確な判断力が求められます。たとえば、一見軽い腹痛に見えても、重大な疾患の兆候かもしれません。

状況に応じて、保護者への連絡や受診の判断、安静にするかどうかを即座に見極める必要があります。

判断力は経験に加え、事例学習やシミュレーションで磨かれるため、日頃から「最短で正しい判断にたどり着く力」を意識して行動することが大切です。

⑤ 医学知識

養護教諭に求められる医学知識は、けがや風邪だけでなく、感染症や慢性疾患、メンタルヘルスなど多岐にわたります。

特にアレルギーや発達障害など、医療と教育の両面からの理解が不可欠です。大切なのは、知識を暗記することではなく、必要な情報を調べ、正しく活用する力ですよ。

特に、流行感染症などの対応では、自治体の指針や最新情報に基づいた判断が求められます。常に学びを続け、知識をアップデートする姿勢が、信頼に繋がるでしょう。

1人で悩む前の赤ペンES!志望動機はプロに任せよう

ぼんやりと志望動機のイメージができていても、「この内容で合っているのか」「ズレていないか」が不安で、書き進められないことは少なくありませんよね。

そんなときはぜひ、「赤ペンES」でプロに添削を頼んでみましょう!赤ペンESはES添削サービスですが、完成したESのチェック・修正だけでなく、ほぼ未完成のESをブラッシュアップするためにも使えます。

「この方向性で書き進めていいか」「何を足すべきか」を具体的に教えてもらえるため、きちんと形になった志望動機でなくてもOK。軌道修正のために活用できるのもポイントです。

さらに、本記事の後半では実際に、養護教諭の志望動機を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

養護教諭の志望動機の書き方

養護教諭の志望動機は、「子どもが好き」や「健康に関わる仕事がしたい」といった理由だけでは不十分です。

採用担当者に「この人と一緒に働きたい」と思わせるためには、動機を明確に伝えることが大切です。ここでは、志望動機を書くうえで押さえておくべき3つのポイントを解説します。

- 志望理由を結論から書く

- 動機のきっかけを伝える

- 将来のビジョンを示す

就活はまじめに進めようとするほど難航するもの。特に志望動機は、ぼんやりとイメージはついても「これって伝わるのかな」「評価される?」と悩み、なかなか書き始められませんよね。

そこで、そんな悩みをAIにまるっとお任せできる「ES自動作成ツール」がおすすめ!「志望理由」「自分の強み」「志望業界」など、「なんとなくのイメージ」を入力するだけで、AIが自動で志望動機を作成します。そのままES提出も可能ですよ。

▼もう志望動機の書き方に悩まない!▼

① 志望理由を結論から書く

志望動機を書くうえで最も重要なのは、冒頭で「なぜ養護教諭を目指すのか」を明確に伝えることです。

採用担当者は多数の応募書類に目を通すため、出だしが曖昧だと印象に残りません。

そのため、「私は養護教諭として、子どもたちの健康と安心を支える存在になりたいと考えています」など、最初に結論を端的に述べましょう。

多くの学生が「きっかけ」から書き始めますが、それでは主張が伝わりにくくなります。最初に結論を述べ、その後で背景や体験を補足する構成が、伝わりやすく説得力も高まりますよ。

「そもそも志望動機が全然思い浮かばない…」という方は、以下の記事が役立ちます。なぜ書けないのかという原因から整理できるので、次にやるべきステップが明確になりますよ。

② 動機のきっかけを伝える

志望理由に説得力を持たせるには、「なぜそう思うようになったのか」という原体験を具体的に示すことが大切です。

たとえば「小学生の頃に支えてくれた養護教諭の先生の存在がきっかけだった」といった実体験を交えてみましょう。

ポイントは、「自分にしか書けない内容」を意識することです。「子どもが好きだから」「人の役に立ちたい」など抽象的な動機だけでは他の応募者との差別化ができません。

エピソードは1つに絞り、志望動機と直結する内容に絞って簡潔にまとめることで、印象に残りやすくなります。

③ 将来のビジョンを示す

志望動機の締めくくりでは、養護教諭としての将来像や成長意欲を具体的に伝えることが大切です。

たとえば「心理面の支援にも対応できるよう、カウンセリングの技術を磨きたい」など、学び続ける姿勢があると前向きな印象を与えられます。

また、「安心して頼られる存在になりたい」「医療知識を日々更新し、冷静な判断力を身につけたい」など、自分の理想像を具体的に描くことで、文章に深みが出るでしょう。

「がんばります」といった抽象的な表現ではなく、学びたい分野や今後の目標を明確にすることで、将来性のある人材として評価されやすくなります。

養護教諭の志望動機を書くときの4つのポイント

養護教諭としての志望動機を作成する際は、単なる憧れや印象ではなく、明確な理由と意欲を伝えることが大切です。

採用担当者に納得してもらうには、しっかりと準備し、自分自身を見つめ直すことが求められます。ここでは、説得力のある志望動機を作るために押さえておきたい4つのポイントを紹介します。

- 自分が養護教諭に向いているかを考える

- 働きたい学校や関わりたい業務を決める

- 実際の仕事内容を調べて理解を深める

- 志望動機を伝えてアドバイスをもらう

① 自分が養護教諭に向いているかを考える

志望動機を書く前に、自分に養護教諭としての適性があるかを見極めておく必要があります。なぜなら、合っていない職業を選ぶと、やりがいや熱意を維持できなくなる恐れがあるからです。

たとえば、人の話を丁寧に聞ける、相手の気持ちに寄り添える、落ち着いた対応ができるといった特徴は、養護教諭に向いている資質といえるでしょう。

これらの点について、自分の経験やエピソードを振り返りながら考えてみてください。

そうすることで、自分の強みやこの仕事に向かう思いを明確にでき、自然と説得力のある動機づけにつながるはずです。

自分の強みがまだはっきりしない方は、自己分析から整理するのがおすすめです。以下の記事では、強みが見つからない原因や解決法、自己PRの例文まで詳しくまとめているので参考にしてくださいね。

② 働きたい学校や関わりたい業務を決める

志望動機を考えるときは、自分がどのような学校で、どのような業務に携わりたいかを具体的に描くことが大切です。

たとえば、「子どもの健康を守りたい」というだけでは、印象に残りにくいでしょう。

小学校か中学・高校か、都市部か地方か、公立か私立かといった希望を整理し、自分が貢献したい環境を言葉にしてみてください。

また、健康相談や応急処置にとどまらず、心のケアや保健指導、学校行事への関わりなどにも関心があることを伝えると、仕事への理解度をアピールできます。

具体性を持って志望動機を書くことで、「現場を理解している」と評価されやすくなりますよ。

③ 実際の仕事内容を調べて理解を深める

養護教諭の業務は、保健室の管理や応急処置にとどまらず、心の健康支援や保健指導、学校全体の健康づくりに関わる企画運営など、多岐にわたります。

そのため、あらかじめ仕事内容をしっかり調べておくことが欠かせません。調査不足のままでは、実態とずれた内容になり、志望動機の信ぴょう性が薄れてしまうおそれがあります。

現役の養護教諭の話を聞いたり、学校見学やインターンシップを通じて実際の職場を体験したりすることで、より具体的な視点を得られるでしょう。

現場をよく知ったうえで、自分がどのように貢献したいかを考えてみてください。

④ 志望動機を伝えてアドバイスをもらう

作成した志望動機は、自分ひとりで完結させず、必ず第三者に読んでもらいましょう。自分では気づかない表現の違和感や、伝わりにくい部分を客観的に見てもらえるからです。

大学のキャリアセンターやゼミの教員、教育実習でお世話になった先生など、教育現場に詳しい人からの意見はとても参考になります。

他者の視点を取り入れることで、文章がより明確になり、自分の思いや考えを適切に表現できるでしょう。

アドバイスを受けたあとは、改善点を反映して何度か書き直すつもりで取り組んでください。

【志望理由別】養護教諭の志望動機の例文

養護教諭を目指す理由は人それぞれ異なり、あなた自身の思いをどう表現するかが大切です。ここでは多様な視点からの志望動機を例文とともに紹介します。

- 子どもの健康を守りたいから

- 心と体の両面で支えたいから

- 自分の体験がきっかけだから

- 子どもと関わる仕事がしたいから

- 安心できる学校生活を届けたいから

- 子どもに寄り添いたいから

- 教育を通じて貢献したいから

- 集中できる学習環境を整えたいから

志望動機の「核」が決まっていても、いざ書こうとするとどう文章を組み立てればいいのか、わからなくなってしまうものですよね。そんな人は、就活マガジンのES自動作成ツールを活用してみてください!

ES自動作成ツールでは、ぼんやりしたイメージを打ち込むだけで志望動機をAIが作成するため、書きなれていない人でも迷わず作れます。簡単なエピソードを追加で入力したり、自分の強みを入れ込むことで、さらに質の高い志望動機も作れますよ。

また、AIに任せっきりは不安……という人は、就活のプロが志望動機を添削してくれる「赤ペンES」の併用もおすすめです!この先の例文で実際に添削をしているため、ぜひ確認してみてくださいね。

▼志望動機で迷いたくない人へ▼

①子どもの健康を守りたいから

ここでは、「子どもの健康を守りたい」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

自分の経験をもとに、子どもの健康を守る意欲が具体的に伝わる内容に仕上げましょう。観察力や声かけなど、日常的な支援に注目すると説得力が増します。

| 【結論】 私は養護教諭として、 |

| 添削コメント|「一人ひとりに寄り添いたい」は抽象的で差別化が難しいため、「何を」「どう支援したいか」まで踏み込むことで、採用担当者に意欲と適性を伝えやすくしています。 |

| 【根拠となるエピソード】 小学生の頃、体調を崩して保健室に通っていた時期がありました。そこで養護教諭の先生が |

| 添削コメント|単に「話を聞いてくれた」では養護教諭を志望するきっかけとして繋がりが弱く見えてしまうため、当時感じた観察力や対応の丁寧さに言及しました。 |

| 【エピソード詳細】 当時は家庭の事情で情緒が不安定になり、教室で過ごすのがつらい時期がありました。そんなとき、保健室で先生が私の話に耳を傾けてくれたことで、徐々に学校生活にも前向きになれました具体的には、保健室で過ごす時間を通じて自分の気持ちを整理できるようになり、少しずつ授業にも参加できるようになったことが自信につながりました。この経験から、 |

| 添削コメント|「耳を傾けてくれたから前向きになれた」だけでは支援の具体性が弱く、何がどう変わったのかも不明確です。また「居場所となれる存在になりたい」も抽象的だったため、行動や状況の変化を含めて語ることで、背景をイメージしやすく工夫しました。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校は、子ども一人ひとりの個性を大切にし、心のケアにも力を入れている点に共感しました。 |

| 添削コメント|「安心できる保健室づくり」という表現は一般的すぎるため、志望先が行っている具体的な取り組みを想定して記述しました。企業や学校独自の特徴を明記することで、「この志望者はしっかり調べている」と好印象を与えられます。 |

| 【入社後】 入職後は、健康面だけでなく子どもたちの気持ちに寄り添い、信頼される養護教諭を目指してまいります。 |

| 添削コメント|元の表現はやや抽象的なため、採用後のイメージが持ちやすくなるよう、「記録」「連携」など実務に直結するキーワードを使いつつ、どのような取り組みを通じて貢献するのかを明示しました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

志望動機の大半が抽象的な表現に偏っており、「寄り添いたい」「支えたい」といった言葉が具体的な行動や経験と結びついていませんでした。また、学校を志望する理由についても、よくある表現で独自性に欠けていました。

【添削内容】

抽象的な理想を述べた表現には、できる限り「そのきっかけとなったエピソード」や「自分が実際にどう変わったか」という内容を補い、説得力を持たせました。加えて、志望先に対する理解の深さが伝わるよう、特徴を具体的に示しました。

【どう変わった?】

採用視点で見たとき、志望理由に具体性が加わったことで「なぜ養護教諭を志すのか」「なぜこの学校か」が明確になり、実現可能性も感じられる内容になりました。他の応募者との差別化もでき、好印象につながる文章です。

| ・どの点で志望理由に繋がるのか明記する ・具体例を出して説得力を補強する ・実務に関する言葉を使う |

▼添削が少し気になった方へ▼

上記の添削例文を読んで「この完成度の志望動機が書けるかな……」と不安になった方もいるでしょう。志望動機は「書くだけ」ならなんとかできても、そこからの質上げが最も難しいポイントです。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの志望動機をびっしり赤で添削。「とりあえず書いた」志望動機も、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、志望動機の質に自信がなくても大丈夫。志望動機をうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

②心と体の両面で支えたいから

ここでは、「子どもの健康を守りたい」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

心と体の両面から子どもを支える志望動機では、精神的なケアの重要性に気づいた体験をベースに構成するのが効果的です。

| 【結論】 私は、子どもたちの心と体の両面から支え、 |

| 添削コメント|「安心してサポートできる」は抽象的で他の応募者と差がつきにくい表現です。支援の手段や目標を具体化することで、職務理解の深さや志望の強さが伝わり、採用担当者に印象づけやすくなります。 |

| 【根拠となるエピソード】 中学生の頃、友人が学校に来られなくなったことがありました。 |

| 添削コメント|「支えていた姿を見て子どもたちの力になる仕事に就きたい」という表現は抽象的で具体性に欠けます。そこで、養護教諭の観察力や言葉がけといった実際の行動を描くことで、動機の納得感を高めることができます。 |

| 【エピソード詳細】 当時、私はその友人にどう接すればいいか悩んでいましたが、養護教諭の先生が毎日声をかけ、体調だけでなく気持ちの変化にも丁寧に対応している様子を見て、信頼関係の大切さに気づきました。 |

| 添削コメント|元の表現は、その後「養護教諭志望」への繋がりとしてはやや弱い印象を与えるため、自分がどう変化したか(気持ちが軽くなり、友人と話せた)という行動変容を入れることで、より読み手に志望動機の説得力を伝わりやすくしました。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校が「心と体の健康を支える教育」を掲げている点に共感し、日々の小さなサインを見逃さずに子どもに寄り添う姿勢に魅力を感じています。私が理想とする「信頼される居場所」としての保健室を実現できる環境だと感じ、志望いたしました。 |

| 添削コメント|元文は概ね良好ですが、志望先に対して「なぜこの学校なのか」という「自分との接点」がやや弱いため、自身の理想像(保健室)と学校の姿勢との一致を明示しました。 |

| 【入職後】 入職後は、 |

| 添削コメント|意欲は伝わりますが、元の表現はやや具体的な貢献イメージが湧きづらいため、行動ベースに置き換えて改善しました。どう活躍するのかが具体的に伝わり、入職後の意欲や適性が感じられる内容になっています。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

動機の背景が曖昧で、養護教諭という職種に求められる具体的な視点や行動に言及しておらず、説得力を欠いていた点が課題でした。また、志望先の特徴と自身の志望動機との接点がやや弱く、印象に残りにくい構成だったと言えます。

【添削内容】

抽象的なフレーズには、背景にあるエピソードを具体化して補い、志望の根拠を明確にしました。さらに、自分の行動や変化・学びを丁寧に描くことで、志望の一貫性を強め、人物像を具体化する工夫を施しました。

【どう変わった?】

志望動機の理由が「誰に、どのように、なぜ支えたいか」という観点で具体化され、採用側に「この人は職務を理解している」と伝わる内容になりました。現場での活躍がイメージしやすくなり、評価が高まる文章に改善されています。

| ・経験を通じた学びを明確にする ・行動・感情・変化をセットで書く ・志望先と自分との接点を示す |

③自分の体験がきっかけだから

ここでは、「自分の体験も養護教諭に活かせると感じたから」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

体験に基づいた志望動機は、エピソードの感情面とそこから得た学びを丁寧に書くのがポイントです。原体験と現在の行動がつながっていることを意識しましょう。

| 【結論】 私が養護教諭を志望するのは、子どもたちの心身の健康を支える存在として、 |

| 添削コメント|「一人ひとりに寄り添いたい」は志の方向性は伝わるものの抽象的で、他職種にも通じる表現です。そこで、「なぜそう思ったか」と「何をしたいか」を具体化することで「養護教諭の」志望動機の独自性と説得力を高められます。 |

| 【根拠となるエピソード】 高校時代、同級生が体調不良を理由に長期欠席をしていた際、養護教諭の先生が |

| 添削コメント|「毎日のように」は印象的な表現ですが、事実確認が困難なため信頼性を欠く恐れがあります。誇張と受け取られないよう「定期的に」と柔らかく表現することで、継続的な支援という本質を崩さず、客観性と信頼性を確保できます。 |

| 【エピソード詳細】 その友人は学校に行くことに強い不安を抱えていましたが、先生が体調だけでなく気持ちにも配慮した対応を続けたことで、安心して学校に戻ることができました。 |

| 添削コメント|「先生のお話を聞く中で感動した」は受け身かつ抽象的で、主体的な気づきや行動が見えにくく、採用側に印象が残りづらくなります。添削後は「当事者としての視点」と「具体的な気づき」を明示することで、志望動機の根拠としての納得感が高めています。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校では、 |

| 添削コメント|「安心して立ち寄れる場所」という表現は好印象ですが、他校にも当てはまりやすく志望先独自の魅力として弱くなります。学校側の具体的な取り組みを踏まえた表現を入れることで、志望先への理解と志望度の高さを効果的に伝えられます。 |

| 【入職後】 入職後は、子どもたちが安心して話せる関係を築き、健康面・精神面の両面からサポートできる養護教諭を |

| 添削コメント|「努力します」という表現は意欲は伝わるものの、業務理解に欠ける印象を与えてしまいます。添削後は入職後の行動と成長目標を明確に述べることで、実務への意識と職務適性の高さをアピールしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

抽象的な表現や誰にでも当てはまるような内容が多く、本人の経験や志望理由との結びつきが弱くなっていました。また、受け身な視点や根拠に乏しい言い回しが見受けられたため、説得力に欠ける印象を与えていた可能性があります。

【添削内容】

抽象的な部分には具体的な背景や行動を補い、本人の体験から得た気づきがどのように志望に繋がったかを明示しました。また、誇張表現や汎用的な表現を避け、志望先との関連性が伝わるように表現を具体化しました。

【どう変わった?】

個人の体験が志望理由と自然に繋がることで、説得力と独自性が増しました。企業視点から見ても、「なぜ養護教諭なのか」「なぜこの学校なのか」が明確に伝わる構成となり、志望度の高さと職務理解の深さが感じられる内容に改善されました。

| ・汎用的な表現を避けて差別化を意識する ・受け身な印象を与える表現を避ける ・職務適性をアピールする |

④子どもと関わる仕事がしたいから

ここでは、「養護教諭として子どもと関わりたい」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

子どもと関わる仕事に魅力を感じたきっかけや、体験を通して「なぜ養護教諭でなければならないのか」を論理的に伝えることが重要です。

| 【結論】 私は、子どもたちの心と体の両面に寄り添える養護教諭として、 |

| 添削コメント|「安心して学校生活を送れる環境」という表現は抽象的すぎて差別化に欠けます。志望理由の具体性が弱いため、養護教諭としてどのような役割を果たしたいのかを明示し、行動ベースの表現に修正しました。 |

| 【根拠となるエピソード】 高校生の時、地域の児童クラブでボランティアとして活動し、 |

| 添削コメント|「深く関わる」「支えになりたい」は抽象度が高く、志望動機の根拠としてのエピソードの説得力を弱めていました。子どもの様子や感じ取った感情、そこから得た気づきを含めることで、背景が見えるエピソードに具体性と納得感を持たせています。 |

| 【エピソード詳細】 |

| 添削コメント|この段落は改善の余地が大きく、2箇所を修正しました。もとの表現は出来事と志望動機の因果関係が弱く、読み手の納得を得にくい内容でした。児童の変化や反応を具体的に描き、自分の気づきと志望理由が自然につながるよう再構成しました。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校は、保健室を |

| 添削コメント|「開かれた場所」は良い表現ですが、具体的な取り組みや自分との接点が見えないことで志望理由として弱くなっていました。養護教諭としての関わり方と学校の方針が一致している点を明示することで、志望先とのマッチ度が高めています。 |

| 【入職後】 入職後は、 |

| 添削コメント|元の表現は理想的ですが抽象的でした。「変化に気づく」とはどういう行動なのかを具体的に説明することで、実際の業務を想定した姿勢が伝わり、評価につながりやすくなります。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

一文一文の言いたいことは伝わるものの、「なぜ養護教諭を目指すのか」という点において、個人的な背景や原体験との接続が弱く、説得力に欠けていました。また、抽象的な言葉が多く、他の志望者との差別化が難しい状態でした。

【添削内容】

個々の表現に具体性を持たせるよう徹底的に修正しました。エピソードや志望理由においては、子どもの反応や自分の感じたこと、行動の変化などを盛り込むことで、志望動機全体の説得力を高めています。

【どう変わった?】

論理の流れが明確になり、採用側が「この人はなぜ養護教諭なのか」「どう子どもに関わっていきたいのか」を理解しやすくなりました。本人の人物像や働く姿も具体的に想像でき、評価されやすい内容に改善されています。

| ・なぜこの職種なのかが分かるように書く ・志望先と自分との接点を明確に示す ・抽象的な表現をなるべく減らす |

⑤安心できる学校生活を届けたいから

ここでは、「安心できる学校生活を届けたいから」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

「安心感」を感じた場面を具体的に描写し、なぜそれが志望動機につながったのかを自分の気持ちの変化にも触れつつ自然に展開することが大切です。

| 【結論】 私は、子どもたちが心身ともに安心して学校生活を送れるように |

| 添削コメント|「支える存在になりたい」は汎用的な表現で印象が弱く、他の志望者と差がつきにくくなります。添削後はより自分の目指す姿を具体化し、なぜ養護教諭を選んだのかを端的に表現しました。 |

| 【根拠となるエピソード】 中学生のとき、クラスメイトが体調不良を繰り返していた時期に、 |

| 添削コメント|単に「姿を見た」だけでは、本人の気づきや感情が伝わりません。改善後は「学校に居場所があることの大切さを意識した」という表現により、自分ごととして動機につなげています。 |

| 【エピソード詳細】 その子は教室では不安そうな表情が多かったのですが、保健室では落ち着いた様子で過ごしていました。保健室の先生が、体調だけでなく |

| 添削コメント|「気持ちに寄り添って話を聞く」は抽象的かつ一般的すぎるため、どの点に惹かれたのかが分かるよう具体的な行動に言い換えました。また文末の動機も再構成し、エピソードとの因果関係が自然につながるように調整しました。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校の、子ども一人ひとりの心の変化に丁寧に向き合い、 |

| 添削コメント|元の表現はどの学校にも当てはまる一般論であったため、志望校ならではの方針やキーワードを含めて具体性を持たせ、「なぜ貴校なのか」の説得力を高めました。 |

| 【入職後】 入職後は、日々のやりとりを大切にし、安心して学校生活を送れるよう |

| 添削コメント|「支援していきたい」では具体性が乏しいため、行動ベースの記述(見守り・声かけ・安心感)に変えることで、採用担当者に実際の働き方をイメージさせやすくしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

元の文章では、「なぜ養護教諭を志望するのか」という動機が抽象的なままで伝わりづらく、他者との違いが見えにくい状態でした。また、保健室の役割や自身の学びについても主観的で曖昧な表現が多く、説得力に欠けていました。

【添削内容】

各段落の抽象表現を具体的な行動や感情の描写に置き換え、特に「保健室での出来事が自身にどう影響を与えたか」を明確にしました。また、志望先を選んだ理由や入職後のビジョンも、実践的な内容に調整しています。

【どう変わった?】

本人の経験と志望理由のつながりが明確になり、養護教諭としての適性が伝わる内容へと改善されました。採用側が「この人なら安心できる保健室を作れそう」と感じられるような、具体的かつ実践的な志望動機に仕上がっています。

| ・主観的な表現は背景もセットにする ・志望先のどこに共感しているのか明確に示す ・入職後の目標を行動ベースで書く |

⑥子どもに寄り添いたいから

ここでは、「子どもに寄り添いたいから」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

継続的な関わりを通して信頼関係が生まれた経験を書くことで、「寄り添いたい」という想いに説得力が増します。子どもの変化を丁寧に描きましょう。

| 【結論】 私は、子どもの心身の健康を支える存在として、 |

| 添削コメント|「安心できる学校生活」は抽象的かつ汎用的な表現で差別化が難しいため、教育的観点から「自分らしく過ごせる」という主体的な視点を入れることで、「子どもに寄り添う」姿勢がより具体的に伝わります。 |

| 【根拠となるエピソード】 高校時代、地域の放課後学習支援ボランティアに参加し、 |

| 添削コメント|「継続的に関わった」だけでは行動内容が伝わらず評価につながりにくいため、「学習や対話」などの具体行動と「半年以上」の継続性を明示し、説得力と信頼性を高めました。 |

| 【エピソード詳細】 当初は表情が乏しく、会話もまばらだったその生徒に、毎週丁寧に声をかけ続けることで、少しずつ心を開いてくれるようになりました。 |

| 添削コメント|「継続的な経験の中で、どのような行動を起こし、どのような効果があったのか」が曖昧に書かれている印象でした。添削後は会話・成功体験・教室復帰といったプロセス描写を取り入れ、感情ではなく行動と結果で「寄り添い」を表現しました。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校では、 |

| 添削コメント|志望理由が抽象的で、他校との違いや自分との接点が見えないと評価されません。学校の姿勢を具体的に仮定し、それに自分の経験や価値観を結びつけることで納得感と独自性を高めました。 |

| 【入職後】 入職後は、子どもたちが安心して通える場づくりを軸に、 |

| 添削コメント|「心身両面から支援できる養護教諭」とはどんな存在なのかが曖昧だったため、「観察力」「声かけ」「環境づくり」と具体的な行動を提示することで、入職後の貢献イメージを明確にしています。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

原体験は良いですが、何をどのように行ってきたのかが伝わりづらい構成になっていました。特に具体的な行動や成果とセットになっておらず、読み手の印象に残りづらかった点が大きな課題です。

【添削内容】

過去のエピソードの中で取った行動や、子どもの変化の過程を具体的に描くことで、「なぜ志望するのか」「どんな価値観か」をより伝わる形に調整しました。学校選びの理由や入職後の展望も、主観ではなく根拠づけに重点を置いています。

【どう変わった?】

表現に具体性が加わったことで、読み手が状況や人物のイメージを明確に描ける内容に改善されました。企業視点では、「この人物なら現場でも実践できそうだ」と感じさせる、信頼性と行動力を兼ね備えた志望動機として評価されやすくなったはずです。

| ・どれくらい継続的に関わったのか明記する ・自分の行動とその効果を明確に示す ・目指したい「養護教諭としてのあり方」を示す |

⑦教育を通じて貢献したいから

ここでは、「教育を通じて貢献したいから」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

「教育への貢献」を抽象的に語るのではなく、自身の原体験と具体的な行動・気づきの描写を丁寧に盛り込むことが大切です。

| 【結論】 私は、子どもたちに寄り添いながら、 |

| 添削コメント|「教育を支える存在」という表現は抽象的で、どの職種にも当てはまるため、「学校生活の基盤」「安心できる」といった養護教諭の職務に即した言い換えにすることで、志望理由との整合性と具体性が増しました。 |

| 【根拠となるエピソード】 高校時代、保健委員として活動する中で、体調不良で教室を離れる友人の対応や、保健室での過ごし方を目の当たりにした経験があります。 |

| 添削コメント|この段落は構成として明確で、保健委員の経験が自然に職種につながるため、修正の必要はありません。 |

| 【エピソード詳細】 ある日、体調を崩して教室を出た友人が、しばらく学校に来られなくなったことがありました。当時私は、保健室に案内し、担任の先生へ連絡するなど、できる範囲で対応しましたが、 |

| 添削コメント|:「もっと気づけたら…」は抽象的かつ自己完結的な反省で終わっていたため、悔しさや気づきを加えて感情と行動のつながりを明確にしました。また、「見えにくい不調に目を向ける」は曖昧な表現なので、具体的な「体調や気持ちの変化」へと言い換えています。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校では、 |

| 添削コメント|「丁寧な観察」「やりとり」は抽象度が高く、どの学校にも当てはまる表現です。志望先ならではの特徴を自分の言葉で表現するため、「一人ひとりを見守る体制」と表現を具体化し、学校の取り組みを仮定しながら自分の価値観と接続しました。 |

| 【入職後】 入職後は、生徒一人ひとりの変化に気づける目を養い、体のことだけでなく、 |

| 添削コメント|「心の面にも寄り添える」は典型的かつ曖昧な表現のため、「不安や不調を表に出せない子どもを信頼関係を築きながら支援する」と具体的な行動や視点を取り入れることで、説得力が高まるようにしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

「教育を支える」「心に寄り添う」といった漠然とした表現があり、志望動機の深さが伝わりにくい状態でした。また、エピソードの中でも感情表現が中心となっており、行動や思考のプロセスが不足していました。

【添削内容】

抽象的な表現を削除または言い換え、職種とのつながりがより明確になるように調整しました。特に、エピソード内では感情だけで終わらせず、「どのように行動したか」「どう考えたか」「何を学んだか」といった構成に変更しています。

【どう変わった?】

行動・気づき・将来像までの流れが明確になり、理解しやすい構成になりました。感情に頼るのではなく具体的な経験や職務理解を軸にしたことで、「現場で活躍するイメージが湧く学生」として高評価につながる内容に仕上がっています。

| ・エピソードの学びを明記する ・エピソードは感情でなくプロセス重視にする ・他校に使いまわせる表現をなるべく減らす |

⑧集中できる学習環境を整えたいから

ここでは、「集中できる学習環境を整えたいから」を志望理由とした、養護教諭の志望動機例文を添削しています。

子どもが学習に集中できない背景をどう捉え、どう支援したいかを具体的に表現することが重要です。

| 【結論】 私は、子どもたちが安心して学べる環境を |

| 添削コメント|「学べる環境を支える」という表現を、「集中できる学習環境を整えたい」という意図に即して、子どもの不調に“気づいて対応する”という具体的な養護教諭の役割に言い換えました。 |

| 【根拠となるエピソード】 大学時代、学習支援ボランティアに参加した際、授業に集中できない子どもが、体調不良や不安を抱えていることに気づいた経験があります。 |

| 添削コメント|大学生が取り組みやすいボランティア経験を通して、志望動機につながる“気づき”を得た点が良いです。個別支援や観察を伴う経験であれば、採用側にも実践的な関心や適性が伝わりやすくなります。 |

| 【エピソード詳細】 その子は教室で落ち着かない様子が続き、学習の遅れが見られていました。関わる中で、 |

| 添削コメント|「影響していることがわかりました」というその流れが不明瞭だったため、背景説明を補いました。また、エピソードの中で「集中の妨げになる要因を見極める重要性」を実感として述べることで一貫性を強化しました。 |

| 【志望先を選んだ理由】 貴校では、 |

| 添削コメント|「心のケア」は抽象的で、どの学校でも言えるため志望理由としては弱い印象になります。「保健室の使い方」や「観察・対話への重視」など、その学校独自の方針に触れることで、自身とのマッチ度が明確になりました。 |

| 【入職後】 入職後は、日常の小さな変化にも気づける力を身につけ、 |

| 添削コメント|元の例文ではやや漠然とした理想のみ表現されていたため、添削では保健室での具体的な支援や成果イメージを加えることで、採用側に「どのように貢献するのか」を明確に伝えました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

「集中できる環境づくりに貢献したい」という志望理由を支えるエピソードにやや説明不足な印象がありました。また、「志望先選びの理由」も、他校と被る表現のみで書かれていたために志望意欲を伝えきれていませんでした。

【添削内容】

エピソード内の曖昧な記述には「本人の発言により気づいた」といった自然な文脈を追加しました。また、志望先の特徴も「集中できる学習環境支援」という軸での視点で具体化することで、個別性のある内容へと修正しています。

【どう変わった?】

志望動機全体が、子どもへの具体的な観察・対応・成長のサポートという流れでつながり、採用側にとっては実践的で意図が伝わりやすい文章になりました。結果的に、人物像の明確化と納得感の向上につながっています。

| ・理想像だけでなくどう行動するのか明記する ・観察力があることをアピールする ・どう支援したいかを軸にして書く |

▼添削が少し気になった方へ▼

上記の添削例文を読んで「この完成度の志望動機が書けるかな……」と不安になった方もいるでしょう。志望動機は「書くだけ」ならなんとかできても、そこからの質上げが最も難しいポイントです。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの志望動機をびっしり赤で添削。「とりあえず書いた」志望動機も、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、志望動機の質に自信がなくても大丈夫。志望動機をうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

養護教諭の志望動機のNG例文を4つ紹介

「志望動機はあるけれど、自信がない…」「これってマイナス評価にならない?」と不安を感じている方も多いでしょう。ここでは、養護教諭を目指す上で避けるべきNGな志望動機のパターンを解説します。

失敗例を知ることで、説得力のある志望動機作成に役立ててください。

①待遇や福利厚生を主な志望理由にしている場合

ここでは、「待遇が良さそうだから」といった理由が前面に出すぎてしまう例文を紹介します。志望動機には、自分の思いや経験に基づく理由を優先的に述べることが重要です。

《例文》

| 大学での教育実習を通して、子どもたちと関わる中で、健康や心のケアが重要であると強く感じました。 特に、体調が悪いのに保健室に行くのをためらう児童に対し、安心して声をかけられる存在になりたいと考えるようになりました。 もともと人と話すことが好きで、周囲からも相談されることが多かったこともあり、養護教諭という仕事に強く惹かれるようになりました。 学校という日常の中で、子どもたちの心と体を支えられる存在として寄り添いたいと思い、志望いたしました。 |

《解説》

待遇や勤務条件ではなく、実習での経験や自分の性格と仕事の相性を中心に述べると、説得力が増します。共感できる具体的なエピソードを入れると効果的です。

②将来像や意欲が語られていない場合

ここでは、将来どのような養護教諭になりたいのか、またどんな意欲を持っているのかをしっかりと伝える例文を紹介します。

単なる「なりたい」だけでなく、なった後のビジョンを具体的に描くことが大切です。

《例文》

| 小学生の頃に、体調不良で保健室に行った際、養護教諭の先生がとても親身になって話を聞いてくれた経験が印象に残っています。 私も誰かにとって、あのときの先生のような安心できる存在になりたいと思い、養護教諭を志すようになりました。 大学で保健に関する知識を学ぶ中で、子どもの体だけでなく心のサポートも必要だと感じ、相談しやすい環境づくりに力を入れたいと考えるようになりました。 将来は、保健室が子どもたちにとって心の拠り所になるよう、信頼される養護教諭を目指して努力していきたいです。 |

《解説》

将来どのような養護教諭になりたいのかを具体的に書くと、意欲や熱意が伝わります。過去の体験から学んだことと、将来像をセットで書くのがポイントです。

養護教諭としての将来像を考えるには、キャリアプランを整理するのがおすすめです。自分に合ったプランの見つけ方や書き方をまとめた記事はこちらからチェックできます。

③他職種でも通用する汎用的な志望動機になっている場合

ここでは、「人の役に立ちたい」といった抽象的な表現だけで終わらず、養護教諭という職業ならではの理由や経験を盛り込んだ例文を紹介します。

《例文》

| 私はもともと人の話を聞くのが好きで、友人から相談を受けることが多くありました。大学での学びを通じて、子どもの健康や心のケアに関わる養護教諭という職に関心を持つようになりました。 特に、小学校でのボランティア活動で、保健室の先生が子ども一人ひとりに丁寧に寄り添っている姿を見て、強く憧れを抱きました。 ただ役に立ちたいというだけでなく、学校生活の中で子どもが安心して過ごせる環境づくりに貢献したいという思いから、養護教諭を目指しています。 |

《解説》

「人の役に立ちたい」という抽象的な表現に留まらず、養護教諭を選んだ理由や具体的なエピソードを入れることで、志望動機に説得力が生まれます。

④主観的すぎて説得力に欠ける内容になっている場合

ここでは、「直感的に向いている気がする」「なんとなく好きだから」といった主観だけに頼らず、根拠を交えて構成された例文を紹介します。

《例文》

| 大学での実習を通して、保健室が子どもたちにとって単なる体調管理の場ではなく、心のよりどころにもなっていることを実感しました。 中でも、悩みを抱えた児童にやさしく接する養護教諭の姿を見て、私もこのような存在になりたいと強く思いました。 私自身、学生時代に体調を崩しやすく、保健室で先生に支えられた経験があり、そのときの安心感が今でも心に残っています。 その経験から、子どもたちの体だけでなく心のケアにも力を入れたいと考え、養護教諭を目指すようになりました。 |

《解説》

「なんとなくなりたい」ではなく、実体験や他者との関わりを通して志望に至った過程を明確にすることで、説得力のある動機になります。

養護教諭になるための志望動機の書き方を理解しておこう!

養護教諭としての志望動機を書くには、まず仕事内容と求められる資質を理解することが前提です。

観察力や包容力、傾聴力といったスキルをどう発揮できるかを意識しながら、動機のきっかけや将来の目標を明確に表現しましょう。

自分の体験を活かしつつ、どのように子どもの健康や心を支えたいのかを具体的に伝えることが鍵です。また、NG例のように動機が浅くならないよう注意しましょう。

これまでの経験や強みをしっかり整理し、それが養護教諭にどう活かせるかを伝えることが、内定に近づくポイントです。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。