【例文13選】自己PRで協調性をアピールする方法|言い換え例や注意点も紹介

「協調性って自己PRでどう伝えればいいんだろう…」

就活において定番のアピールポイントの1つが「協調性」です。どんな職種でもチームで働く場面がある以上、協調性は企業が必ず重視する資質といえます。

ただし「私は協調性があります」と言うだけでは、他の学生と差別化を図れません。

そこで本記事では、協調性の意味や評価される理由を整理しつつ、差別化につながる自己PRの作り方や例文を詳しく解説します。

面接官に響く協調性アピールのポイントを一緒に見ていきましょう。

自己PRをすぐに作れる便利アイテム

- 1自己PR自動作成ツール

- 最短3分!受かる自己PRを、AIが自動で作成

- 2ES自動作成ツール

- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成

- 3強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見るそもそも就活で伝える「協調性」とは

就活で「協調性」をどう伝えるかは、多くの学生が抱く大きな不安のひとつでしょう。

協調性は単に「仲が良い」「空気を読む」という印象ではなく、チームや組織の目標達成に向けて自ら動き、他者の意見を尊重しながら成果を出す力を指します。

企業はこの点を重視しており、面接や自己PRで的確に示せないと「主体性がない」と判断されてしまうことも少なくありません。

逆に、協調性の意味を正しく理解しておけば、自分の経験を表現でき、評価につながりやすくなるでしょう。

たとえば、ゼミ活動やアルバイトなど身近な経験から、どのように周囲と連携して課題を乗り越えたかを明確に伝えられると、面接官の印象が格段に向上します。

就活生にとって協調性は、自分の強みを伝える重要な切り口です。単なる性格表現にとどめず、「貢献」と「成果」の観点から整理して話せるように準備してみてください。

「そもそも、自分の強みは本当に協調性にあるのかな…?」と疑問に感じている方は、まず以下の記事を読んでみるのがおすすめです。強みを見つける方法を詳しく説明していますよ。

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

協調性が仕事で評価される理由

企業が、新卒採用で重視するポイントのひとつが「協調性」でしょう。協調性は、単に性格の良し悪しではなく、組織に貢献し、チームを円滑に動かし、成果を出せる力の裏付けとなります。

ここでは、協調性がどのような理由で仕事で評価されるのかを整理して理解してください。

- 組織全体への貢献度を高めるため

- チームワークを促進するため

- 取引先や顧客との信頼関係を構築するため

- 職場への早期適応と円滑なコミュニケーションを実現するため

①組織全体への貢献度を高めるため

協調性を持つ人は、自分の役割だけでなく周囲の状況も考えながら動くため、組織全体の貢献度が高まります。

自分本位な働き方だと、業務効率が落ちたり摩擦が生じたりしますが、協調的な姿勢があれば周囲と連携しやすく、結果として全体の成果が上がるでしょう。

さらに、組織全体を見渡し課題を共有することで、業務改善や新しい提案がしやすくなります。

面接でこの力を示すには、個人の成果よりチームで達成した事例や周囲を巻き込んだ経験を話してください。

こうした姿勢を示すことで、企業は「将来的にリーダーとして活躍できる」と判断しやすくなります。

②チームワークを促進するため

どんな職場でも、一人で完結する仕事は限られており、チームでの協力が不可欠です。協調性のある人は、情報共有や相談がスムーズにできるため、業務の停滞を防ぎ、成果の最大化につながります。

また、意見の異なる人との調整や合意形成にも積極的に取り組めるので、組織内の信頼が深まるでしょう。

就活では、自分がどのようにチームワークを意識して動いたか、具体的な役割や工夫を添えて伝えると説得力が増します。こうした姿勢は「入社後も周囲と良好な関係を築ける」と評価されるポイントです。

③取引先や顧客との信頼関係を構築するため

協調性は社内だけでなく、取引先や顧客と良好な関係を築く際にも重要です。相手の立場を理解し、配慮しながら対応できることで、信頼感や安心感を与え、長期的なビジネス関係につなげられます。

これが、結果的に業績の向上やリピーターの獲得につながるのです。

面接では、アルバイトやインターンなどで顧客対応を行った経験があれば、その中で相手の要望に応える工夫や、協力した場面を話すと好印象でしょう。

協調性の強みを対外的な視点から伝えることで、採用担当者の理解も深まります。

④職場への早期適応と円滑なコミュニケーションを実現するため

新しい環境で早く馴染み、円滑なコミュニケーションをとれる人は組織にとって貴重です。

協調性のある人は、相手の考えや状況に敏感で、必要なサポートを自然に提供できるため、職場での信頼を早期に得やすくなります。

逆に、この力が弱いと孤立したり情報不足に陥ったりしやすく、仕事の習熟が遅れるリスクも。

就活生は「どのように初対面の人と関係を築いたか」や「どのくらいでチームに馴染めたか」などを伝えてください。即戦力として期待されやすくなるでしょう。

この視点を押さえて自己PRを作ることが、採用につながる大きな一歩です。

こちらの記事では、上記で紹介したコミュニケーション能力を鍛える方法について解説しています。必ず就活に役立ちますので、興味のある方はぜひこちらもご覧くださいね。

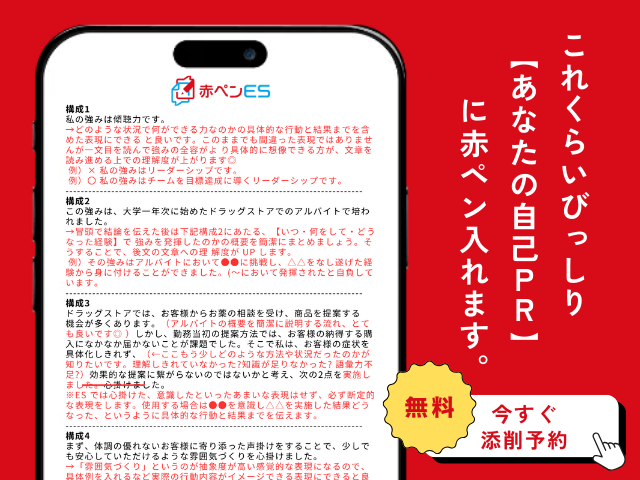

プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつける自己PRを作ろう

「自己PRが書けない……」「強みってどうやってアピールしたらいい?」など、就活において自己PRの悩みは尽きないものですよね。

そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたの自己PRの良い点も改善点もまるごと分かりますよ。

さらに、本記事の後半では実際に、協調性をテーマとした自己PR例文を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

企業が協調性のある人を求める職種

企業が、新卒採用で協調性を重視する背景には、組織や顧客との関わりが欠かせない仕事が多いことがあります。

ここでは、どのような職種で特に協調性が求められるかを整理し、それぞれのポイントを理解してください。

- 営業職

- 事務職・バックオフィス職

- 企画職・マーケティング職

- 医療・福祉職

- 公務員・公共サービス職

とはいえ、「自分にどんな職種が向いているのかわからない…」という方もいるでしょう。こちらの記事で様々な業界の職種や選び方について網羅的に紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

①営業職

営業職は、顧客や取引先と直接関わるため、協調性が強く求められます。相手の立場に立って考え、信頼関係を築く力があるかどうかが、成果に直結するからです。

さらに、社内の他部署との連携も不可欠で、情報共有や課題解決に積極的に動ける姿勢が評価されます。

就活でこの職種を志望する場合は、顧客や仲間と協力して問題を解決した経験や、相手に合わせて工夫したコミュニケーションの例を伝えてください。

こうしたエピソードを話すことで、相手のニーズを的確に把握できる人材だと印象づけられるでしょう。

②事務職・バックオフィス職

事務職やバックオフィス職は、組織の円滑な運営を支える裏方としての役割が大きいです。協調性があることで、各部署からの依頼や問い合わせに柔軟に対応でき、業務をスムーズに進められます。

単調な作業と思われがちですが、正確性と同時に「相手の立場に立って考える力」が求められる職種です。

就活では、サークルやアルバイトなどでサポート役として動いた経験を伝えると、組織全体に貢献できる人材だと見てもらえます。

このように、調整力や思いやりを発揮したエピソードが重要なポイントです。

③企画職・マーケティング職

企画職やマーケティング職は、社内外の多くの関係者と連携しながらプロジェクトを進めるため、協調性が欠かせません。

新しいアイデアを出すだけでなく、それを実現するために、他部署や外部パートナーとの調整を丁寧に行う必要があるからです。

就活では、グループワークやゼミなどで、自分の意見と他者の意見をまとめた経験を示してください。

自分の強みを活かしつつ、周囲を巻き込んだ成果を話せば、企画力と調整力を兼ね備えた人材として好印象でしょう。

④医療・福祉職

医療や福祉の現場では、チームで患者や利用者を支えるため、協調性が非常に重要です。

医師や看護師、福祉スタッフなど多職種が連携して一人ひとりに対応するため、相手の状況を理解し、適切なサポートを行う力が欠かせません。

就活でこの分野を目指す場合は、ボランティアや部活動などで他者のために動いた経験や、困っている人を支えたエピソードを話してください。

思いやりや柔軟な対応力を示すことで、安心感を与えられる人材だと印象づけられます。

⑤公務員・公共サービス職

公務員や公共サービス職は、地域住民や利用者と直接関わり、多くの人のために尽くす仕事です。そのため、協調性と同時に公平性や、傾聴力が強く求められます。

多様な立場の人と接する機会が多く、柔軟な調整力や相手の意見を尊重する姿勢がないと、円滑に業務を進められません。

就活では、サークル活動やプロジェクトでメンバー同士の意見をまとめた経験や、他者をサポートした事例を伝えてください。このようなエピソードが、公共性の高い仕事に適した人材だと示せるでしょう。

協調性のある人の特徴

協調性のある人は、単に「周囲と仲良くできる」だけでなく、状況を的確に把握し、相手を尊重しながら行動できる人です。

ここでは、企業が高く評価する協調性の特徴を整理し、自己PRに役立つポイントを理解してください。

- 周囲の状況をよく観察できる

- 相手の意見や立場を尊重できる

- チーム目標のために自ら動ける

- 柔軟な対応ができる

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

①周囲の状況をよく観察できる

協調性のある人は、まず周囲の状況を冷静に観察する力があります。

職場やチーム内の流れを細かく把握し、相手が何を求めているかを先回りして感じ取れるため、必要なサポートや行動を早めに起こすことが可能です。

この力が備わっていると、問題が大きくなる前に対策を打てるため、全体の成果や雰囲気を高めることにもつながります。

さらに、観察によって得た情報を基に適切な判断ができるので、周囲からの信頼も厚くなるでしょう。

就活の自己PRでは、ゼミやアルバイト、インターンなどで自ら気づいて動いた経験を伝えてください。観察力と主体性の両方を示せるため、説得力がより一層増します。

②相手の意見や立場を尊重できる

相手の意見や立場を尊重する姿勢は、協調性の核となる要素です。異なる考えや価値観を受け止められる人は、周囲からの信頼を得やすく、チームの雰囲気もより前向きに変わります。

たとえ、自分の意見と違ってもまず受け入れることで、円滑な調整や新しいアイデアの創出につながるでしょう。また、相手を尊重する姿勢があると、長期的な関係構築にも効果を発揮します。

自己PRでは、相手の立場を理解して調整した経験や、対立を解消したエピソードを話してください。柔軟さと協働力を同時に伝えることで、面接官に誠実さや適応力を強く印象づけられます。

③チーム目標のために自ら動ける

協調性のある人は、自分の役割にとどまらず、チーム全体の目標を常に意識して主体的に動けます。

困っているメンバーを率先して助けたり、必要に応じて役割を引き受けたりする姿勢は、結果的にチーム全体の成果の向上につながるでしょう。

このような人は周囲からの信頼が厚く、リーダーシップを自然に発揮しやすくなるはずです。

さらに、全体を見渡しながら調整役を務めることで、プロジェクトの進行がスムーズになり、問題解決力も高く評価されます。

就活では、チームの成功のためにどのように行動したか、具体的な役割や成果とあわせて伝えてください。主体性と協調性の両方を示せるため、非常に印象に残りやすいポイントとなるでしょう。

④柔軟な対応ができる

変化する状況や、相手のニーズに合わせて柔軟に対応できることも、協調性の重要な特徴です。固定的な考えにとらわれず、必要に応じて行動や意見を調整できる人は、職場やチーム内で非常に重宝されます。

この柔軟さがあれば、突発的なトラブルや急な変更にも冷静に対応でき、チームの信頼や成果をさらに高めることが可能です。

また、多様な人材や文化が混在する環境では、柔軟な対応力こそが新しいアイデアや改善策を生み出す原動力となります。

自己PRでは、環境の変化や予期せぬ課題に対して柔軟に対処した経験を話してください。適応力と協働力を同時に示せることで、面接官に「この人なら変化に強い」という印象を残せます。

こちらの記事では、柔軟性にフォーカスした自己PRについて解説しています。協調性とも親和性の高い強みなので、自分の強みをより明確にするのに役立てください。

協調性のない人の特徴

協調性が不足している人は、仕事や人間関係で誤解や摩擦を生む可能性があります。

ここでは、企業が懸念する「協調性のない人」の具体的な特徴を整理し、自分に当てはまる点がないか見直してください。

- 自己中心的な行動が多い

- 周囲の意見を受け入れない

- 受け身で動かない

- ルールや約束を守らない

①自己中心的な行動が多い

自己中心的な行動が多いと、周囲との信頼関係が築きにくくなります。自分の都合を優先して動く人は、チーム全体の進行を乱しやすく、結果的に評価を下げてしまうでしょう。

また、協働作業やプロジェクトにおいて意見交換ができず、孤立してしまうリスクも高まります。

就活では、面接官に「協力できない人」と思われるリスクがあるため、自分の行動を振り返り、チーム全体を意識したエピソードを用意しておくことが大切です。

自分本位な印象を避ける工夫をし、あらかじめ改善点や気配りを示せるように準備してください。

②周囲の意見を受け入れない

周囲の意見を受け入れない姿勢は、柔軟性や成長意欲が欠けていると見られやすいです。多様な意見を取り入れる力がないと、チームワークの妨げとなり、新しいアイデアを生む機会を逃してしまいます。

さらに、周囲に対して壁を作る印象を与え、信頼を得にくくなることがあるかもしれません。就活では、相手の意見を理解し、必要に応じて考えを変えた経験を伝えると好印象でしょう。

相手を尊重しながら調整した事例があると、協調性を効果的に示せますし、柔軟さや学習意欲も同時にアピールできます。

③受け身で動かない

受け身で動かない人は、仕事に対する主体性が低いと判断されがちです。自分から動かず、指示待ちになると、チームの進行が滞ったり、成果が上がりにくくなったりします。

また、問題が発生しても自ら解決しようとしない姿勢が見られると、信頼や評価に大きく影響するかもしれません。

企業は、協調性と同時に主体性を重視する傾向があるため、積極的に動いた経験を自己PRに盛り込むことが重要です。

主体的に参加し、周囲を支えたエピソードを示すことで、「指示待ちではない人材」として印象づけることができます。

④ルールや約束を守らない

ルールや約束を守らない行動は、信頼性を大きく損ないます。チームや組織では決められた基準や手順があり、それを無視すると他のメンバーに迷惑をかけるだけでなく、全体の成果にも悪影響を及ぼしかねません。

さらに、約束を守らない習慣があると、どんなに優れた成果を出しても信用を回復するのが難しくなるでしょう。就活では、約束や期限を守る重要性を理解していることを伝えると、安心感を与えられます。

過去に責任感を持って取り組んだ事例を話し、信頼できる姿勢や誠実な仕事ぶりを印象づけてください。

しかし、「自己中心的」という弱みが「意思決定力がある」という強みに結びつくように、短所は長所にも言い換えることができます。協調性に自身のない方は、ぜひ以下の記事も見てみてくださいね。

面接で協調性を自己PRするための準備

面接で協調性を効果的に伝えるには、事前の準備が欠かせません。

ここでは、エピソードの整理から企業理解まで、協調性を強みに変えるための具体的なポイントを紹介します。

- 協調性を示すエピソードを整理する

- 協調性を裏付ける実績や成果を明確にする

- 志望企業が求める協調性を把握する

- 話の流れを構成してまとめる

- 面接で伝える強調ポイントを決める

- 質問に応じた具体的な回答例を準備する

「まず、自己PRの詳しい書き方を学びたい」という方には以下の記事がおすすめです。基本的な書き方や構成について丁寧に解説しているので、初めて書く方でも安心ですよ。

①協調性を示すエピソードを整理する

協調性を伝えるには、まず自分の経験を徹底的に整理することが大切です。

ゼミ、アルバイト、ボランティア、部活動、インターンシップなど、幅広い経験の中から協調性を発揮した事例を書き出し、どの場面でどんな行動を取ったのかを時系列で明確にしてみてください。

状況・行動・結果を整理することで、面接時に一貫性のある説明ができ、説得力が大きく増します。

また、複数のエピソードから共通点を見つけることで、自分の協調性の特徴をより深く理解できるでしょう。こうした準備をしておくことで、突発的な質問にも柔軟に対応が可能になります。

②協調性を裏付ける実績や成果を明確にする

「協調性がある」と伝えるだけでは印象が弱く、具体性に欠けてしまいます。そこで、協調性を裏付ける実績や、成果を数字やエピソードとともに示すことが重要です。

たとえば「メンバー間の調整で売上が20%伸びた」「課題解決のために複数部署を連携させた結果、納期を2週間短縮できた」など、定量的・定性的な結果を添えると、協調性に信ぴょう性が生まれ、面接官の記憶に残りやすくなります。

また、成果を示す際は自分の役割や工夫を明確に説明し、単なるチームの成功談ではなく、自分が果たした貢献を強調すると良いでしょう。

③志望企業が求める協調性を把握する

志望企業が、どのような協調性を重視しているかを理解することは、自己PRを成功させるうえで欠かせません。

企業理念や求人情報、社員インタビュー、ニュースリリース、SNSなどから、どのようなタイプの協調性が求められているかを、多角的に調べてみてください。

たとえば、主体性を伴う協調性を求める企業もあれば、調整力やサポート力を重視する企業もあります。こうした特徴を把握して自己PRを調整すると、企業とのマッチ度が高まり、印象が格段に良くなるでしょう。

事前リサーチを徹底することで、面接官に「この人はうちに合っている」と思わせやすくなります。

④話の流れを構成してまとめる

協調性を伝えるエピソードは、流れを整理することで格段に印象が良くなります。

「結論→理由→具体例→再結論」という形を意識して組み立てると、相手に伝わりやすく、短時間でも要点を押さえられるでしょう。

さらに、話の出だしで結論を明確にし、その後に理由や背景、実際のエピソードを詳しく説明することで、面接官に強い印象を与えられます。

限られた面接時間で、簡潔かつ効果的に協調性を示すために、話す順番や強調するポイントを事前に決めて練習してください。構成を準備することは、緊張を和らげる効果もあります。

⑤面接で伝える強調ポイントを決める

エピソードの中でも、特に強調したいポイントを事前に決めておくと、説得力が格段に増します。

「チーム全体をまとめたリーダーシップ」や「相手の意見を尊重した柔軟な対応」「課題解決に向けた主体的な取り組み」など、企業が求める人物像に合わせて強調ポイントを選ぶと良いでしょう。

また、エピソードごとにアピールできる強みを複数準備しておくと、質問の流れに合わせて柔軟に対応できます。焦点を絞ることで、自分の強みがより明確になり、印象に残りやすくなるでしょう。

⑥質問に応じた具体的な回答例を準備する

面接官からの質問に備えて、あらかじめ回答例を複数準備しておくと安心です。

「どんな場面で協調性を発揮しましたか」「そのときの課題は何でしたか」など、よく聞かれる質問に対してSTAR法(状況・課題・行動・結果)に沿ってまとめると、落ち着いて話しやすくなります。

また、練習を重ねることで、本番でも自然に話せるようになり、説得力や自信を持って回答できるでしょう。

事前に友人やキャリアセンターなどで模擬面接を行うと、回答内容のブラッシュアップにもつながります。

「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」

面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。

その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。

協調性の自己PR作成ステップ

協調性を効果的にアピールするには、事前の整理が大切です。ここでは、自分の強みを整理して見極め、採用担当者に伝わりやすくするための3つの手順を紹介します。

- 自分の協調性を明確化する

- 根拠となる体験談を盛り込む

- 入社後にどのように活かすかを言葉にする

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

①自分の協調性を明確化する

まず、自分がどのような協調性を持っているのかをはっきりさせることが必要です。

たとえば「相手の考えを尊重できる」「全体の利益を優先できる」「状況の変化に柔軟に対応できる」といった、自分の行動や価値観を振り返ってください。

さらに、その考えや行動が実際にどのような場面で活かされたのかを思い出してみると、自分の特性がより見えてきます。

過去の経験を丁寧に掘り下げて「どのような状況で、どんな判断をして、どう振る舞ったのか」を整理していくと、協調性の特徴が自然に浮かび上がるでしょう。

協調性のポイントを書き出すことで、自分の強みを一目で把握できるようになりますし、その後のエピソード作成も進めやすくなります。

結果的に、一貫性があり、相手に伝わりやすい自己PRにつながるはずです。

自分なりの「協調性」を具体化する際には、より深い自己分析が不可欠です。以下の記事を参考に、自分の情報を整理しながら、「協調性」を深掘っていきましょう。

②根拠となる体験談を盛り込む

協調性を説明する際は、具体的なエピソードを添えることで説得力がぐっと増します。

ゼミやアルバイト、インターンなどの活動の中で、自分がどんな立場で、どんな課題に直面し、どのように行動したのかを振り返ってください。

その際、「どのような状況で、どんな行動を取り、どんな成果を出したのか」をSTAR法に沿って整理すると、筋道が明確になり、聞き手に理解してもらいやすくなります。

また、エピソードでは結果だけでなく、過程の中で自分がどのように周囲と関わったのかを示すことが大切です。

自分の行動が周囲に与えた影響や、チーム全体にどのような効果をもたらしたのかを詳しく伝えることで、リアルな印象を残せるでしょう。

こうした体験談を盛り込むことで、単なる「自分は協調性がある」という自己評価ではなく、事実に基づいた証拠として示せるため、面接官の記憶にも残りやすくなります。

③入社後にどのように活かすかを言葉にする

最後に、その協調性を入社後にどう活かすかを示すことが重要です。企業は「採用後にどのように活躍できるか」を重視しています。

そのため、「チーム内の調整役としてメンバーをサポートしたい」「顧客との信頼関係を築き、会社に貢献したい」「社内外の関係者を円滑につなぐ潤滑油として役立ちたい」など、できるだけ明確な将来像を伝えてください。

さらに、自分の強みと企業が求める人物像を結びつけて話すと、より説得力が高まります。

単なる自己評価にとどまらず、入社後にどう行動し、どんな成果を出せるかを描くことで、面接官に「この人なら活躍してくれる」と安心感を与えられるでしょう。

自分の強みを未来の行動や具体的な役割と関連づけることで、採用担当者に響く自己PRを完成させることができます。

協調性の言い換え例

協調性は、多くの就活生が自己PRで取り上げる要素ですが、そのまま伝えると印象が弱まりやすいです。

ここでは、協調性をより具体的かつ分かりやすく示すための7つの表現を紹介します。

- コミュニケーション能力

- 観察力

- 行動力

- サポート力

- 巻き込み力

- 傾聴力

- 調整力

こちらの記事でも、協調性の言い換え表現を多数ご紹介しています。「強みの幅を広げたい」という方は、ぜひこちらも合わせてご覧くださいね。

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

①コミュニケーション能力

協調性をコミュニケーション能力と表すことで、相手とのやり取りを大切にする姿勢を明確に示せます。

単に会話をするだけではなく、相手の考えを理解しながら状況に応じて柔軟に対応できる力をアピールすると効果的です。

加えて、相手の意図や立場をくみ取り、自ら行動につなげられる点を伝えると、チーム内での信頼関係構築やスムーズな意思疎通を強調できます。

どの場面でその力を発揮したのかを示せば、協調性を抽象的に語るのではなく、実践的なスキルとして印象付けられるでしょう。

さらに、その能力が結果としてチームの成果や雰囲気に、どのような影響を与えたのかまで触れると、説得力が一層高まります。

②観察力

観察力は、相手や状況を冷静に見極めて適切に動ける力を示す表現です。チームの空気感やメンバーの特徴を把握し、必要なときに最適な判断を下した経験を語ると、協調性をより具体的に伝えられるでしょう。

さらに、観察力を発揮することで、問題の兆候を早めに察知したり、困っている人を見つけて適切にサポートに回ったりできる点を強調すると効果的です。

こうした姿勢は受け身ではなく、自ら考えて行動する積極的な協調性として評価されます。加えて、観察力がチーム全体の成果や雰囲気改善にどう貢献したのかを語れば、面接官に強い印象を残せるでしょう。

③行動力

行動力と表現することで、協調性を能動的な力としてアピールできます。チームのために自ら積極的に動いた経験や、課題解決に向けて果敢に取り組んだ実例を示すと説得力が高まるでしょう。

どんな場面でどのような課題に直面し、自分が取った行動がどう成果につながったのかを説明することで、協調性を実際に機能する力として印象付けることが可能です。

また、その過程で周囲とどうコミュニケーションを取り、意見を調整したのかも併せて伝えると、協調性と行動力の相乗効果を示せます。

さらに、最終的に得られた成果や改善点に触れることで、協調性が確かな実効性を持つ力であると強調できるでしょう。

④サポート力

サポート力とすることで、協調性を裏方としての支援や、貢献の力として際立たせられます。

チームが円滑に動くように支えた体験や、他者の成果を引き出すために工夫したエピソードを話すと、実践的な協調性を示すことが可能です。

加えて、どのような工夫で支援したのか、その結果チーム全体にどんなプラスの効果があったのかを説明すると、協調性の厚みを印象付けられるでしょう。

サポート力は単なる補助的な役割ではなく、状況を見極め誠実に行動できる柔軟性を自然に表現できるのも特徴です。

目立たないポジションであっても、成功を下支えする重要な存在としてアピールできれば、協調性の価値を効果的に強調できます。

⑤巻き込み力

巻き込み力は、周囲を動かしながらチーム全体を前進させる力を意味します。

自分一人で成果を上げるのではなく、仲間を巻き込んで課題を達成した経験を語ると、リーダーシップと協調性の両方を伝えられるでしょう。

さらに、他メンバーの意見や能力をどのように引き出し、巻き込みのプロセスでどのような工夫を行ったのかを説明すると、協調性がチームを活性化させる力であることが伝わります。

この力は、メンバー全員が力を発揮できる環境をつくる点でも、高く評価されやすいです。企業にとっても重視される能力であり、能動的かつ影響力のある協調性としてアピールできるでしょう。

⑥傾聴力

傾聴力は、相手の話を丁寧に聞き取り、理解して受け止める姿勢を表す言葉です。単に聞くのではなく、相手の意図や気持ちを理解した上で行動に移した経験を語ると、協調性をより具体的に印象付けられます。

さらに、意見を尊重しつつ、自分の考えや行動を調整したエピソードを取り入れると、信頼を築く力としての協調性を効果的に伝えられるでしょう。

傾聴力は一見すると受け身に見えますが、実際には行動や成果に直結する積極的な力であることを示すのがポイントです。

相手との信頼を深めたり、チームの雰囲気を改善した具体的な事例を語れば、協調性の実践的な価値をさらに強調できます。

⑦調整力

調整力は、異なる立場や意見を整理し、全員が納得できる形に導く力を示す表現です。

チームで意見が対立した際に双方の主張を理解し、共通点を見いだして合意を形成した経験を話すと、協調性を示せます。

さらに、調整によってチーム全体の雰囲気が改善し、成果につながった事例を添えると、人間関係の潤滑油にとどまらない、実務的スキルとしてアピールできるでしょう。

また、調整力はプロジェクトを前に進める推進力としても活用できるため、課題解決や進行管理の場面でどう役立ったのかを伝えると説得力が増します。

組織をスムーズに進める存在として信頼を得られる力であり、面接官に好印象を残せる表現になるでしょう。

協調性のエピソードがないときの対処法

協調性のエピソードが思い浮かばないと、不安に感じる就活生も多いでしょう。ここでは、自分の強みを見つけたり、新たな経験を積んだりするための具体的な方法を紹介します。

- 自己分析ツールを活用する

- 行動ログで協調性の根拠を可視化する

- ボランティア・委員会参加で連携経験を積む

- 先輩・指導教員のフィードバックを収集する

- 協調性を示す新たなエピソードを作る

こちらの記事では、エピソードを探すコツをより詳しく説明しています。エピソードが思いつかない理由まで解説しているので、不安に感じている方はぜひ参考にしてみてください。

①自己分析ツールを活用する

自己分析ツールを使うと、自分では気づきにくい協調性の強みを見つけやすくなります。

診断の結果を参考にして、どの場面で協調性が発揮されたかを整理することで、説得力のある自己PRが作れるでしょう。

さらに、ツールから得られる情報には、行動の傾向やコミュニケーションスタイルといった、自分の特性を客観的に理解できる材料が含まれています。

これをもとに、自分の強みを他者に説明する練習を繰り返すと、面接時の表現力が高まり、自信を持って話せるようになるでしょう。

分析を通じて新たな自己理解が深まることで、協調性を示す材料が自然に増えていくのも大きなメリットです。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

②行動ログで協調性の根拠を可視化する

日常の行動や取り組みを記録しておくと、過去の行動パターンや成果を客観的に振り返ることができます。その中から、協調性を発揮した瞬間を探すことで、新しいエピソードを発掘しやすくなるでしょう。

具体的には、ゼミやアルバイト、サークル活動で自分がどのようにチームに貢献したかをノートやアプリにまとめておくと、面接で根拠のある事例として活用できます。

小さな気配りや一見ささいに思える行動も、積み重ねれば十分に価値のある材料になるでしょう。

さらに、行動を記録する習慣を持つことで、自分の協調性の特徴や得意な場面が明確になり、自己PRの内容に一貫性を持たせることも可能になります。

③ボランティア・委員会参加で連携経験を積む

協調性のエピソードが少ないと感じるときには、ボランティアや委員会活動など新しい環境に参加してみるのが有効です。

実際に活動を通じて、チームの一員としてどんな役割を果たせるのか、他者とどう連携できるのかを学ぶことができます。

活動中に、課題を解決するために、どのように他者と協力したかを意識して振り返ると、自己PRで活かせる具体的な材料が生まれるでしょう。

さらに新しい挑戦は、協調性だけでなく成長意欲や積極性をアピールする機会にもつながります。

たとえば、学内イベントの運営や地域活動への参加は、短期間でも協調性を示す経験を積むのに最適で、一石二鳥の効果を得られるでしょう。

④先輩・指導教員のフィードバックを収集する

他者からの客観的な評価を得ることは、自分の協調性を再確認する上で大きな助けになります。

先輩や指導教員に、自分の強みや改善点を尋ねると、自分では気づかなかった意外なエピソードが見つかるかもしれません。

もし、「周囲を気遣って行動していたこと」や「チームの雰囲気を和らげていたこと」が他人から評価されていたと分かれば、それは立派な自己PRの材料になります。

こうした第三者の視点を取り入れることで、協調性を示すエピソードの信頼性や説得力が増し、面接での印象も強くなるはずです。

加えて、フィードバックをもらう過程自体が、自分の成長意欲や学ぶ姿勢を示す行動として評価につながる場合もあるでしょう。

【職業別】自己PRで協調性をアピールする例文6種類

自己PRで協調性をアピールする際には、面接先の職業別に内容を精査すると効果的です。そこで本章では、協調性をアピールするときの自己PRについて、職業別に合計6つの例文を紹介します。

さらに今回は、現在も就活生を内定に導いている現役のキャリアアドバイザーが、6つの例文を本気で添削!自分の強みをどうアピールしたらいいか気になる人は、ぜひ読んでみてくださいね。

また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①営業職の場合

ここでは、「営業職」志望の方が協調性を強みとしてアピールする際の自己PR例文を添削しています。

「どのような取り組みをしたのか」を具体的に記載しましょう。とくに営業職で必要な、コミュニケーションでの工夫しっかり強調するのがポイントです。

| 【結論】 私の強みは、チームで目標に向かって協力し合う「協調性」です。 |

| 添削コメント|単に「自分の役割を果たす」だけでは受動的な印象になりがちです。営業職における協調性は、自ら周囲と関係を築き、成果に向けて主体的に動ける力として表現するのがポイントです。 |

| 【エピソード】 大学時代、学園祭の実行委員会で広報チームの一員として活動しました。初めは |

| 添削コメント|「意見が合わない」だけでは、読み手に問題の深刻さや背景が伝わりません。営業職でも求められる利害調整力をイメージさせるように、意見の対立内容を具体化することで、協調性を発揮する必然性が強調できます。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、メンバーの意見を丁寧に聞くことから始め、互いの考えを整理して共有する役割を買って出ました。すると、自然と議論が建設的になり、目標や役割分担が明確になりました。 |

| 添削コメント|元の文章も良いですが、「雰囲気がよくなった」という主観的な一文の代わりに、自分がどのような行動をとり、どのように問題を解決に導いたかを5W1Hで具体的に書くことで、主体性と実行力を伝えました。 |

| 【成果】 その結果、担当したSNS企画では昨年比1.5倍の来場者を集めることに成功しました。 |

| 添削コメント|主観的な「実感」の話よりも、具体的な数字を出した成果や他者からの評価・継承された成果を詳しく記述すると、エピソードのビジネスにおける再現性が伝わりやすくなります。 |

| 【入社後】 貴社においても、目標に向けて連携を大切にすることで、 |

| 添削コメント|「選ばれる営業」という表現は抽象的で、協調性との結びつきも不明瞭です。入社後にどのようなシーンで協調性を発揮するのかを具体化し、営業職としての将来像を描くことで、企業は成長の見込みをより具体的に評価できます。 |

【NGポイント】

元の文章では「協調性」が抽象的に描かれており、「どのように協力したのか」が分かりづらい点が課題でした。また、主観的な言い回しも見られ、読み手に伝わる成果や行動の再現性に欠けていました。

【添削内容】

協調性をアピールするには、具体的な行動と成果がセットで伝わることが重要です。そこで、意見の対立内容や、どう調整して合意を導いたかを具体化しました。成果や入社後の展望についても、客観性をもたせた表現にしています。

【どう変わった?】

全体として、協調性を「周囲の意見を尊重しながら成果を生む力」として営業職に活かす姿が明確になりました。「入社後に活躍できそうか」という観点で説得力が大きく増し、実践的な強みとして伝わる構成になっています。

| ・受動的な印象を与える表現は言い換える ・主観的な文章を具体的な事例に置き換える ・営業職として協調性をどう活かせるか伝える |

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

②事務・アシスタント職の場合

ここでは、「事務職」志望の方が協調性を強みとしてアピールする際の自己PR例文を添削しています。

サポート役として、実際にどのような視点を持ってどのように自ら行動に出たのかを示すと、志望職種への適性を強調できます。

| 【結論】 私の強みは、相手の立場に立って行動できる「協調性」です。 |

| 添削コメント|「チームの円滑な運営に貢献」では、実際にどんな行動をするのかが見えにくいため、「行き違いへの気づき」や「信頼構築」といった行動レベルの強みに言い換えることで、事務職らしい協調性をイメージしやすくしました。 |

| 【エピソード】 大学ではゼミの運営補助を担当し、毎週の資料準備や会議室の予約、連絡調整を行っていました。ゼミ生や教授との間で情報共有の齟齬が起きやすく、 |

| 添削コメント|読み手に具体的な状況が伝えるため、問題をもう少し詳細にすることで、事務職志望者にとってリアルな失敗経験として受け取られ、改善に向けた努力への流れが伝わりやすくなります。 |

| 【エピソード詳細】 そこで私は、連絡事項を整理した共有スプレッドシートを作成し、全員がいつでも確認できるようにしました。また、教授やメンバーからの要望を丁寧に聞き取り、迅速に対応することで信頼関係を築いていきました。 |

| 添削コメント|「コミュニケーションが活発になった」など抽象的な成果だけでは協調性の働きが曖昧になります。具体的に自分の行動が良い影響を与えたことを示す文章を追記したことで、協調性と成果との因果関係を明確にしています。 |

| 【成果】 その結果、教授からは「安心して任せられる存在」と評価され、ゼミ生からも頼られる存在となりました。 |

| 添削コメント|「立ち回り」という表現はやや軽い印象を与えるため、「配慮が成果につながる喜び」と言い換え、協調性が結果に結びついたという客観性を加えました。 |

| 【入社後】 貴社でも、チームの潤滑油として信頼されるアシスタントを目指し、 |

| 添削コメント|「着実に業務を支える」という表現はありきたりで印象が薄いため、「気配り」「行動」といった協調性を示す要素を明確にし、チームの成果へどのように貢献するかを具体化しました。 |

【NGポイント】

元の文章では「協調性」という強みを表現しようとしながらも、抽象的な言い回しが多く、行動や成果の具体性に欠けていました。また、事務職に求められる正確さや丁寧さを十分に伝えられていない印象でした。

【添削内容】

抽象表現を具体的な状況・行動に言い換え、「どんな場面で」「何をして」「どう改善したのか」が明確に伝わるよう調整しました。特に「連絡ミスの頻発」や「スプレッドシートの活用」といった具体策も加えています。

【どう変わった?】

事務・アシスタント職に必要な「周囲への気配り」「細やかな連携」「チーム全体の下支え」といったスキルが具体的に伝わる構成となりました。実際の業務場面でも活躍が期待できる自己PRに仕上がっています。

| ・「どんな場面で」「どう動いたのか」を明記する ・事務職に必要な視点や適性を明確に示す ・協調性と成果との因果関係をハッキリさせる |

③販売・サービス業の場合

ここでは、「販売・サービス職」志望の方が協調性を強みとしてアピールする際の自己PR例文を添削しています。

実際に販売業に関わった経験がある場合はそのエピソードを取り入れましょう。現場でどのような実績を上げられたかを説明すると、説得力が増しますよ。

| 【結論】 私の強みは、 |

| 添削コメント|「相手の立場を尊重して協力できる」といった表現は、販売・サービス職における業務との関連がイメージしづらい印象でした。より現場での行動が想起できるよう、「状況を踏まえて柔軟に立ち回れる」と言い換えています。 |

| 【エピソード】 大学時代、アパレルショップで接客アルバイトをしていました。 |

| 添削コメント|「幅広い客層」の描写は接客力のアピールにはなりますが、協調性がテーマの場合はチーム内の連携や関係性に焦点を置くべきです。職種テーマと強みの一致を意識した構成に調整しました。 |

| 【エピソード詳細】 私は、先輩スタッフの動きや声かけをよく観察し、 |

| 添削コメント|「心がけました」では行動の強さが伝わりづらく、採用担当者にとっては説得力に欠けます。具体的に「何を」「どう」サポートしたのかを明示することで、協調性を発揮した場面がリアルに伝わるようにしています。 |

| 【成果】 その結果、売上目標を安定して達成できるチームづくりに貢献し、店長からは「現場をよく見て行動できる」と評価されました。 |

| 添削コメント|成果部分では、協調性によって「チームがどう変化したか」が重要です。「お客様の声」は接客スキルの話になるため、協調行動がチームにどのような影響を与えたかに焦点を置いて再構成しました。 |

| 【入社後】 貴社でも、 |

| 添削コメント|「サポートする」という表現は抽象的で再現性に欠けます。企業は協調性が実務でどう活かされるかを重視するため、「役割調整」「全体最適化」という言葉で協働する姿勢を具体的に表現しました。 |

【NGポイント】

協調性という言葉だけに頼り、行動や結果が曖昧なまま記述されていた点が主な問題でした。「心がけた」など、行動の意志や評価を伝える言葉が抽象的で、実際にどう協力したのかが見えづらくなっていました。

【添削内容】

「誰に対して、どのような協力行動を取り、どんな成果につながったのか」という5W1Hを意識した文構成に改めました。特に混雑時の具体行動や、チームへの働きかけの工夫、成果の描写に具体性を持たせるよう修正しています。

【どう変わった?】

協調性が単なる性格的特徴ではなく、「現場で活かせるスキル」として伝わるようになりました。再現性のある協調行動が描かれており、「自社でも同じように動けそうだ」とイメージしやすくなっています。

| ・志望職種に絡め、自分の言葉で強みを表現する ・強みを発揮した行動は端折らず詳細に書く ・「チームがどう変化したか」を成果として示す |

④ITエンジニアの場合

ここでは、「ITエンジニア職」志望の方が協調性を強みとしてアピールする際の自己PR例文を添削しています。

ITエンジニアは、チームに貢献できる力があることを強調しましょう。チーム内での立ち位置と、その実績を具体的に盛り込んでくださいね。

| 【結論】 私の強みは、相手の意見を尊重しながら円滑に物事を進める「協調性」です。 |

| 添削コメント|2文目は1文目と意味が重複しており印象が弱くなっていました。そこで、ITエンジニア職で求められる「状況を把握して柔軟に動ける協調性」を具体的に表現することで、再現性と説得力を高めています。 |

| 【エピソード】 大学の授業で4人1組のプログラミング課題に取り組んだ際、メンバーごとにスキルの差が大きく、 |

| 添削コメント|「作業が進まない」「意見がまとまらない」といった表現を具体的な技術課題に置き換えることで、課題発見力や分析力が伝わるよう修正しました。IT職に求められる論理的思考の印象にもつながる工夫です。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず全員の得意分野や進捗を整理し、それぞれが役割を持って取り組めるようタスクを分担しました。また、定期的に進捗を確認し合う時間を設けたことで、全員が安心して作業に集中できる環境を整えました。 |

| 添削コメント|最後の一文が抽象的で「心がけた」とあるだけでは行動が曖昧でした。具体的にどのような働きかけでチームに貢献したのかを示すことで、協調性を裏付ける実行力・配慮力を明確に伝えています。 |

| 【成果】 その結果、課題は無事に期日内に完成し、 |

| 添削コメント|「チームの理解度が高まりました」は抽象的で成果として伝わりづらいため、チーム連携による具体的な改善(補完し合える体制)に置き換えました。 |

| 【入社後】 貴社でも、開発チームの一員として |

| 添削コメント|「意見を尊重する」を、よりITエンジニア職に適した表現に変えてより入社後の再現性を伝えるため、「状況把握力と連携の姿勢」を明示しました。 |

【NGポイント】

全体的に、協調性がどのような行動や成果として発揮されたのかが曖昧でした。特に「意見を尊重する」など、意識レベルの表現が見られ、行動の具体性やエンジニア職との関連性が薄れていた点が課題です。

【添削内容】

抽象的だった表現を、詳細な状況描写に言い換えました。「状況を把握し、柔軟に連携する」「他人の進捗を確認しながらサポートする」といった、IT職で再現性の高い協調性を意識して調整しています。

【どう変わった?】

「エンジニアの実務においても協調性を発揮しチームを支えられる人」という印象を残せる自己PRになりました。行動・再現性・成果がそろっており、配属後も現場での活躍を期待できる内容に仕上がっています。

| ・ITエンジニアに求められる協調性を定義する ・「心掛けた」を具体化して行動ベースで記述する ・再現性を感じさせるように成果を表現する |

⑤管理部門・企画職の場合

ここでは、「管理部門・企画職」志望の方が協調性を強みとしてアピールする際の自己PR例文を添削しています。

管理部門・企画職では、組織全体を見渡せる観察力を強調しましょう。実際の数字も交えて詳しく説明することで、より成果を強調できます。

| 【結論】 私の強みは「協調性」であり、 |

| 添削コメント|元の文章の表現は職種適性のアピールとしては弱かったため、管理部門・企画職に求められる「合意形成」「対話力」をキーワードにし、より具体的かつ実践的な印象を与える内容へ変更しました。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、企業への提案型プレゼンを作成する際、意見が対立し作業が滞ったことがありました。 |

| 添削コメント|元の文章は抽象的で原因の特定が曖昧でしたが、修正後は「専門分野の違い」が原因だと具体化し、課題の背景が明確に伝わる構成にしました。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、各自の主張を整理したメモを作り、意見の共通点や対立点を明確にしました。その上で、全員が納得できる中間案を模索し、議論が前に進むように促しました。また、 |

| 添削コメント|「効率よく準備を進める体制づくり」だけでは行動が見えづらいため、進捗資料の準備という具体行動に修正し、協調性を発揮した内容が明確に伝わるようにしています。 |

| 【成果】 結果として、全員の意見を反映したプレゼンが完成し、学内発表会では「構成と説得力が優れている」と高い評価をいただきました。 |

| 添削コメント|やりがいという主観的表現から、外部からの具体的な評価に差し替えることで説得力を高め、協調性が評価された事実をより強く印象づけました。 |

| 【入社後】 貴社でも、 |

| 添削コメント|「業務推進を円滑に行う役割」は曖昧で意欲的にため、「橋渡し役」と言い換えることで協調性と職種適性を結びつけた明確なビジョンを伝える表現に修正しました。 |

【NGポイント】

元の例文では、「協調性」が抽象的に語られており、職種に必要なスキルとの結びつきが弱くなっていました。また、「意見を尊重した」「やりがいを感じた」など主観的な表現が多く、企業側が客観的に評価しづらい構成でした。

【添削内容】

「協調性をどう発揮したか」を明確に伝えるため、行動ベースで表現し直しました。特に「意見のずれが原因」「進捗資料の準備」など、5W1Hを意識した補足を加えることで、状況をイメージしやすい構成にしました。

【どう変わった?】

エピソードの背景や行動が具体化されたことで、「職種にふさわしい協調性」が説得力を持って伝わるようになりました。また、単なる仲良しの雰囲気作りではなく、「成果につながる協調」の実践例としてアピールできています。

| ・「対話力」「調整力」もアピールする ・自分が取った行動の背景を明らかにする ・客観的な評価を入れて成果に説得力を持たせる |

⑥技術職の場合

ここでは、「技術職」志望の方が協調性を強みとしてアピールする際の自己PR例文を添削しています。

技術職では、チームでの問題解決経験などを強調しましょう。チームの中での協調性はもちろん、仕事に取り組む積極性もアピールできます。

| 【結論】 私の強みは、協調性があることです。 |

| 添削コメント|強みを印象付けるためには、協調性の説明に留まらず、志望職種においてどう発揮できるかを明記することがコツです。ここでは、曖昧な表現を避けて行動ベースで説明することで、技術職に求められる対人折衝力や調整能力と結びつけました。 |

| 【エピソード】 大学の実験系授業で、4人チームによる装置の製作課題に取り組んだ経験があります。その際、メンバー間の作業分担や進行ペースの違いから、 |

| 添削コメント|課題発生の背景が曖昧だったため、協調性を発揮する前提として具体化しました。企業は問題発生時の対応力を重視するため、初期の混乱を描くことはむしろ効果的です。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、全員の得意分野や進捗を確認し、タスクを再調整しました。また、進捗管理表を作成して作業の可視化を行いました。加えて、毎回の実験後には必ず |

| 添削コメント|「振り返りの時間を設けたことで連携を強めた」はやや因果関係があいまいだったため、「何を、誰と、どのように」実施したのかをより詳細に追記する文章に訂正しました。 |

| 【成果】 その結果、装置は無事に完成し、動作テストも成功しました。教授からは「チームワークと工程管理の精度が高い」と評価していただきました。 |

| 添削コメント|成果は主観的な感想で終わらせず、客観性のある学びに言及することがポイントです。添削後は、「協調性を発揮する意義」を具体化して、チームに貢献できることを改めて印象付ける文章にしています。 |

| 【入社後】 貴社においても、チームでの技術開発や業務推進において、 |

| 添削コメント|「信頼される技術者」という表現は抽象的なため、どのような働きかけで信頼を築くのかを言語化することが大切です。技術力だけでなく、チーム全体を意識した貢献姿勢を明確にすることで、職種適性が伝わります。 |

【NGポイント】

もとの文章では、「協調性」という強みの実態が曖昧な印象を与えていました。「大切にしている」「実感した」など主観的な表現を用いつつも、読み手にとって納得できる具体性に欠けていた点が主な課題です。

【添削内容】

課題が発生した状況背景や成果から得た学びなどの具体化を行い、協調性を裏付けるエピソードを補強しました。主観の感想に留まっていた箇所には、行動・結果・評価の3点を補強して説得力を高めています。

【どう変わった?】

協調性を行動で証明する形となり、技術職での再現性が伝わる自己PRに変化しました。企業側が「現場でも主体的にチームに貢献してくれそうだ」とイメージしやすくなり、高評価に繋がる文章になっています。

| ・課題が発生した状況を具体的に書く ・技術職に活かせる協調性をアピールする ・主観的な表現はなるべく減らす |

ここまで職種別の強みの例文を紹介してきましたが、「そもそも、自分がどんな業界や職種を目指すか決まっていない…」という方もいるでしょう。自分に合った仕事を探す際には、以下の記事を参考してみてください。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

【エピソード別】自己PRで協調性をアピールする例文7種類

協調性をアピールする際には、具体的なエピソードを取り入れるとより伝わりやすくなります。

ここでは、以下のエピソード別についての例文を紹介します。

- アルバイトの場合

- サークルの場合

- 部活動の場合

- ボランティアの場合

- インターンの場合

- ゼミの場合

- 留学の場合

ここでもまた、就活生を内定に導いている現役のキャリアアドバイザーが、7つの例文を本気で添削!「エピソードをどう表現したらいいんだろう?」と悩んでいる人は、ぜひ読んでみてくださいね。

また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①アルバイトの場合

協調性という強みを、「アルバイト経験」からアピールする際の自己PR例文を添削しています。

どのような状況だったのか、読み手が明確にイメージできるように書くことがポイントです。

| 【結論】 私の強みは、 |

| 添削コメント|「相手の立場に立つ」だけでは曖昧な印象を与えやすく、強みとしての具体性に欠けます。添削後は実際にどのように行動を変えたのかを明示し、協調性が職場で再現可能な強みとして伝える文章を追記しました。 |

| 【エピソード】 大学時代、カフェチェーン店でのアルバイトを経験しました。ピーク時には注文が立て込み、 |

| 添削コメント|「クレームが発生することもある」は責任の所在が不明瞭で評価が下がる要因になります。そのため、協調性が求められる状況を、事実を基に客観的に記述することで、読み手が納得しやすい内容へと改善しました。 |

| 【エピソード詳細】 私は、まず自分の担当にこだわらず、店内全体を見渡してフォローに入ることを意識しました。 |

| 添削コメント|この項目では、より協調性発揮の場面がイメージできるよう、新人スタッフのために行った「声かけや補助」に代えて具体的な声のかけ方や意識を記載しました。 |

| 【成果】 その結果、店舗の対応力が向上し、 |

| 添削コメント|「お客様の声」は好印象でも第三者の言葉のみを成果にすると客観性に欠けてしまうため、業務改善による明確な変化を示す文章に改善することで成果の信頼性を上げています。 |

| 【入社後】 貴社でも、 |

| 添削コメント|「対応力を高めるカスタマーサポート」という抽象的な表現を避け、どのように対応力を発揮するのかを具体化しました。協調性を入社後にも再現する姿勢が伝わるよう工夫しています。 |

【NGポイント】

「協調性」をどう発揮し、組織としてどんな結果に結びついたのかが読み取りにくい構成でした。「意識した」など曖昧な表現によって実際の行動をイメージしにくく、再現性に乏しい印象を与えていました。

【添削内容】

協調性が発揮された場面に焦点を絞り、行動の背景や意図、成果との関係性を明確に表現する文章を追記しました。また、一貫性と説得力を持たせるため、文と文のつながりも自然に整えました。

【どう変わった?】

協調性がアルバイト限定の強みではなく、「再現性のある強み」として伝わるようになりました。企業側が「自社でも協力的に動けるだろう」と想像しやすくなり、信頼性と職場適応力の両面から評価されやすくなっています。

| ・協調性が現れた行動を詳細に書く ・組織に与えた影響とその変化を明記する ・職場での再現性を意識して表現する |

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

②サークルの場合

協調性という強みを、「サークル活動」からアピールする際の自己PR例文を添削しています。

実際に自分がおこなった、成功へ導くための行動を取り入れたエピソードを話しましょう。コミュニケーション能力の高さについても、同時にアピールできます。

| 【結論】 私の強みは、 |

| 添削コメント|「耳を傾ける」という表現では受動的な印象を与えやすく、主体性を持った協調性のアピールには不十分です。改善後は、受け入れる姿勢と調整力を明確にし、チーム全体の中で自らの立ち位置を判断し貢献できる人物像を印象付けています。 |

| 【エピソード】 大学では音楽系サークルの幹部として、定期演奏会の運営を担当しました。 |

| 添削コメント|「食い違い」や「遅れ」という抽象的な表現では、エピソードの深みがなく説得力に欠けます。就活では「なぜ協調性が必要だったのか」の背景が重要です。改善後はトラブルの具体的要因を示し、課題対応力の必要性がより明確になりました。 |

| 【エピソード詳細】 私は、まず各担当者と個別に話し合い、それぞれの状況や課題を丁寧に把握し、共通認識を持てるよう調整しました。また、進行管理表を作成して |

| 添削コメント|協調性を裏付けるには、具体的な行動と工夫を明示することが必須です。「進行管理表」の記述は抽象的すぎたため、ツール名や運用方法を具体化しました。これにより、行動の再現性や貢献度がより伝わるようになっています。 |

| 【成果】 結果として、演奏会は無事成功し、例年より多くの来場者を迎えることができました。 |

| 添削コメント|評価の引用があいまいなままだと、信頼性や印象が弱まります。実際の言葉や状況を描くことで、評価の具体性・客観性を高め、行動と成果の結びつきより明瞭に伝わる構成に改善しました。 |

| 【入社後】 貴社においても、周囲と積極的にコミュニケーションを取りながら、関係者と一体となって魅力ある企画や広報活動を実現していきたいと考えています。 |

| 添削コメント|この一文では、協調性を企業でも活かすという展望が自然に表現できています。「広報活動」など職種への接続も具体的で、大学での経験が入社後にも再現されるイメージがしやすく、好印象を与えられる内容です。 |

【NGポイント】

元の文章では、「協調性」が受動的な印象になっており、主体的にチームへ貢献した姿勢が弱く伝わってしまっていました。また、エピソードの要点が抽象的で、どのような課題があり、どんな行動を取ったのかが不明瞭でした。

【添削内容】

協調性の本質である「状況の理解と調整力」が伝わるよう、表現をより能動的・具体的に修正しました。抽象的だった課題や行動は、「意見のズレ」「進捗管理」などの具体的な要素に言い換えています。

【どう変わった?】

行動の背景や工夫の具体性が増し、「協調性がある」だけでなく「どう発揮したか」が明確になりました。企業側にとっても、行動力・実行力を兼ね備えた人物として評価されやすい内容に改善されています。

| ・協調性を主体的に表現する ・なぜ協調性が必要だったのか分かるように示す ・自分の行動と成果との結びつきを明確にする |

③部活動の場合

協調性という強みを、「部活動経験」からアピールする際の自己PR例文を添削しています。

メンバーとどんな考えや姿勢を大事にしてメンバーに向き合ってきたのか、その結果どんな成果を残せたのかも具体的に取り入れましょう。

| 【結論】 私の強みは、状況に応じて周囲と柔軟に連携し、 |

| 添削コメント|「成果を最大化できる」という表現を、より今回の部活動でのエピソードに即して、「円滑なコミュニケーションを通じてチームの目標達成に貢献できる」という具体的な行動や姿勢に言い換えました。 |

| 【エピソード】 大学ではサッカー部に所属し、副主将としてチーム運営に携わりました。中でも、 |

| 添削コメント|もとの表現では「意見対立」や「雰囲気の悪化」といった読み手がイメージしづらい抽象語が多かったため、チーム内の意見が割れた状況を具体化し、協調性を発揮した背景を明らかにしました。。 |

| 【エピソード詳細】 私は一方的に意見をまとめようとせず、全員と個別に対話し、それぞれの立場や考えを丁寧に把握しました。特に、自分と意見が異なるメンバーに対しては対立を避けず、なぜその意見を持つのかを時間をかけて理解することに努めました。そのうえで、お互いの意見が交わる点を見つけ、共通の目標である「勝利」に立ち返るよう促しました。 |

| 添削コメント|協調性を発揮した行動の描写が少なかったため、「対立を避けず真摯に向き合う姿勢」を追記することで、能動的かつ前向きな協調性が伝わるよう工夫しました。企業は、困難な場面で自ら働きかける姿勢を高く評価します。 |

| 【成果】 結果的にメンバー間の信頼関係が深まり、練習にも一体感が戻りました。そして、私たちはリーグ戦で創部以来初のベスト4に進出しました。 |

| 添削コメント|元例文のような主観表現での一文は、成果との因果関係が曖昧になります。改善後は、チーム全体の変化とその結果を具体的に言語化することで、協調性が成果にどう結びついたかが明確になっています。 |

| 【入社後】 社会人としても、 |

| 添削コメント|元の文章でも前向きな姿勢は伝わりますが、行動がやや漠然としており、企業への再現性が伝わりづらくなっています。そのため改善後は、入社後にどのように協調性を発揮するかをエピソードと重なる表現を用いて具体的に描写しました。 |

【NGポイント】

「協調性」を発揮する姿勢やその効果が伝わる文章が少なく、強みが読み手に伝わりにくい状態でした。また、入社後のビジョンもやや漠然としており、経験を踏まえてどのように再現するのかが分かりづらくなっていました。

【添削内容】

エピソードでは、どのような対立があったのかを明確化し、詳細ではその対立にどう向き合ったかの行動過程を加えました。成果や入社後のパートも、客観性と再現性を重視して表現を修正しています。

【どう変わった?】

協調性が単なる性格の良さではなく、問題解決に貢献する実践的な強みとして伝わるようになりました。実際に職場でも活きる姿を明確にイメージしやすくなり、選考においてプラスの判断材料になる内容に仕上がっています。

| ・結論をエピソードの内容に即して表現する ・チーム内での対立や問題を明確に示す ・入社後のビジョンを行動ベースで書く |

④ボランティアの場合

協調性という強みを、「ボランティア経験」からアピールする際の自己PR例文を添削しています。

単に「協力した」という抽象的な表現にとどまらず、どのように周囲と関わり、課題をどう乗り越えたのかを具体的に描写することが重要です。

| 【結論】 私は、相手の立場を尊重しながら意見を調整し、 |

| 添削コメント|「円滑に物事を進める」は抽象的で意味が広く、企業側は強みが実際にどう発揮されるのかをイメージしにくくなります。そこで「違いを整理し、納得に導く」とすることで、協調性の中身がより具体的に伝わる表現へ改善しました。 |

| 【エピソード】 大学2年の夏、地域の清掃ボランティアに参加し、初対面の学生や住民と10人のチームで作業を行いました。年齢や価値観の異なるメンバーとの連携が |

| 添削コメント|元の表現では場面の抽象度が高く、どんな困難があり、自分がどのような役割を果たす必要があったかが分かりづらい印象でした。実際に協調性を発揮する必要があった背景を補うことで、行動の必然性が伝わるように工夫しています。 |

| 【エピソード詳細】 活動初日は、清掃範囲や進め方をめぐって意見が食い違い、作業効率が下がっていました。私はまず、全員の意見を丁寧に聞き取った上で、作業を時間帯別に分担し、住民の方には地元の事情を伺って取り入れる提案を行いました。 |

| 添削コメント|この項目は協調性を発揮した具体的な行動がしっかり描かれており、評価できます。一方、結びの文がやや抽象的で曖昧な印象だったため、「希望を反映した無理のない作業計画」という形で成果を具体化し、納得感を強めました。 |

| 【成果】 その後の活動ではチームの雰囲気も良くなり、 |

| 添削コメント|協調性を発揮して作業を進めた結果として、「早く終わった」だけでは定性的すぎて伝わりにくくなります。どれくらい早く終えたかを数値で示すことで、行動の成果がより明確に伝わるようにしています。 |

| 【入社後】 貴社でも、周囲と協力しながら円滑に業務を進め、 |

| 添削コメント|「成果に貢献」では抽象的すぎて具体的な再現イメージを持ちづらい点が課題でした。そこで、入社後の活躍をイメージしやすくなります。「調整役」「合意形成」などの具体語が効果的です。 |

【NGポイント】

「協調性」がどんな状況で、どのような成果をもたらしたのかが曖昧でした。特にエピソードの背景が抽象的だったため、「なぜ自分が行動したのか」が不明確になり、主体性が伝わりにくい状態でした。

【添削内容】

具体的な状況・行動を補足し、協調性がどう発揮されたかを明確にしました。特に「責任者不在」や「1時間前倒し」など、読み手が状況をイメージしやすいよう補足を加えています。

【どう変わった?】

協調性を裏づけるエピソード・行動・成果が明確に描かれ、再現性のある強みとして評価されやすい内容になりました。また、自発的に周囲の人を巻き込んで前に進めることができるという人物像が明確に伝わります。

| ・エピソードの前提は簡潔かつ的確にまとめる ・主体的に動いた背景も明確にする ・数字にできるところは数字で表現する |

⑤インターンの場合

協調性という強みを、「インターンシップ」からアピールする際の自己PR例文を添削しています。

インターンは実際の仕事に対してのアピールができるため、自分が中心になっておこなった業務を示し、仕事への前向きな姿勢を伝えましょう。

| 【結論】 私の強みは、状況に応じて自分の役割を柔軟に変え、 |

| 添削コメント|元の表現でも協調性を端的に表せていますが、改善後は「目的達成」や「自発的な行動」といった主体性を含んだ言葉に置き換え、協調性の価値をより具体的に表現しています。 |

| 【エピソード】 大学3年次に参加したWeb制作会社でのインターンでは、5人のチームで企業向けホームページの改善提案を行いました。 |

| 添削コメント|どんな環境で、何人規模で、どのような課題に取り組んだかが端的に記載されており、背景の理解がしやすく良い構成です。 |

| 【エピソード詳細】 当初、私は資料作成担当でしたが、デザイン担当のメンバーが体調を崩してしまい、進行に遅れが生じました。そこで、私は |

| 添削コメント|「デザイン知識を活かし作業を一部引き受けた」では、どうチームに貢献できたのかが不明確です。改善後は、聞き取りや補助作業という実際に周囲の負担を減らした行動を明記して具体性を強化しました。 |

| 【成果】 結果として、期限内に提案資料を完成させ、クライアントから「分かりやすく、実用的な提案」として高評価をいただきました。 |

| 添削コメント|削除部分は抽象的かつ他の就活生と差別化しにくい内容でした。改善後は「担当外の作業」「働きやすい環境づくり」といった行動の変化に焦点を当て、成果と結びつく協調的行動を具体化しています。 |

| 【入社後】 貴社においても、チームで動く場面では |

| 添削コメント|元の文章は抽象的かつ他の自己PRと類似しやすい内容だったため、より協調性を活かした状況把握と行動選択のプロセスに触れ、実務での応用がイメージできる表現に変えています。 |

【NGポイント】

やや説明が抽象的な箇所が見られ、協調性のどの部分がチームへの貢献に結びついたのかが分かりにくくなっていました。また、汎用的な表現もあり、他の就活生との差別化が難しい内容となっていた点も課題でした。

【添削内容】

具体的な行動の記述を補い、協調性を「周囲を助ける姿勢」や「目的達成に向けた柔軟な対応力」として再定義しました。インターンという実務に近い場面で、どのように自ら行動したかを明示するよう工夫しています。

【どう変わった?】

協調性を「実務で再現性のある行動」として表現できたことで、企業が採用判断に活かしやすい自己PRに進化しました。特に主体性や配慮力といった要素も盛り込まれ、チームに貢献できる人物像が明確に伝わります。

| ・周囲との協働と主体性をセットで伝える ・何がチームの良い影響に繋がったのかを示す ・他の就活生と被りにくい表現を使う |

⑥ゼミの場合

協調性という強みを、「ゼミ活動」からアピールする際の自己PR例文を添削しています。

メンバーでの対立や停滞といったリアルな課題にどう向き合い、どの点が評価されたかを描くことで、協調性の具体的な発揮場面を浮き彫りにしています。

| 【結論】 私の強みは、周囲と円滑に連携しながら物事を進める「協調性」です。 |

| 添削コメント|強みが簡潔に示されている点は良いですが、「立場や意見の異なる人とでも歩み寄り」という表現を、「多様な価値観」「対話を重ねる」という言葉に置き換え、ビジネスでの実践的かつ具体的な協調力が伝わるようにしました。 |

| 【エピソード】 大学3年次、ゼミ活動で地域企業の課題を調査・提案するプロジェクトに取り組みました。メンバー10名の方向性に対する考え方が噛み合わず、議論が停滞する場面もありました。 |

| 添削コメント|自身の活動内容に加えて、複数メンバーの中で何を理由にどのような問題が発生していたのかが端的に示されている点で評価できるため、修正はしていません。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、各メンバーの意見や背景を丁寧に聞き取り、ホワイトボードを使って課題と要望を整理しました。その上で、 |

| 添削コメント|どのようにメンバーと協働したのかという行動内容の具体性が不足していたため、「全員の意見が活きる案の提案」から「議論を構造化」「共通点を抽出」へと具体的な工夫に置き換えました。 |

| 【成果】 その結果、班の方針が定まり、スムーズに役割分担が進みました。最終的にプレゼンでは、企業担当者から |

| 添削コメント|「企業担当者から高評価をいただき」は主観的であり、どの点を評価されたのかが不明瞭です。「複数の視点を融合」という点で協調性の成果が伝わるよう補強しました。 |

| 【入社後】 入社後もこの協調性を活かし、チームで成果を出すことに貢献したいと考えています。相手の立場に配慮しつつ、 |

| 添削コメント|結びの部分は内容として悪くはありませんが、「意見も発信し〜」という表現はありきたりです。そこで、「根拠をもって伝える」「相互理解」などの言葉で、協調性を軸としつつ主体性も兼ね備えた人物像が伝わるようにしました。 |

【NGポイント】

全体として、協調性の発揮を抽象的な表現で伝えていた点が課題でした。特に「意見が分かれた」「歩み寄り」などの曖昧な表現は、読み手に場面のリアリティや自分の行動の具体性が伝わりにくくなっていました。

【添削内容】

曖昧な表現を具体的な言い換えに置き換え、実際に行った工夫やアクションを明確に描くよう修正しました。特に「議論を構造化した」「意見の共通点を抽出した」といった記述に変え、成果部分も客観性を高めました。

【どう変わった?】

協調性を「チームに貢献できる行動力」として伝えられる内容に進化しました。対立があった場面で何を考え、どう行動し、どんな結果を導いたかが明確にイメージできる構成になっています。

| ・「再現性の高い」協調性をアピールする ・どの点を評価されたのか明確に示す ・抽象的な表現をなるべく減らす |

⑦留学の場合

協調性という強みを、「留学経験」からアピールする際の自己PR例文を添削しています。

留学経験は、まさに協調性があってこそ得られるものが多い体験です。協調性はもちろん、積極性やコミュニケーション能力についてもアピールできます。

| 【結論】 私の強みは、異なる価値観や背景を持つ人々とも円滑に関係を築き、目標に向かって協力できる「協調性」です。 |

| 添削コメント|「協調性」をどう発揮しているかの要素が弱かったため、「すり合わせ」などの具体的な行動要素を補足しました。抽象語の羅列では伝わらないため、企業が「入社後も同様の行動ができそう」と感じられるよう、実践的な表現に修正しています。 |

| 【エピソード】 大学2年次に参加した3か月間の短期留学では、現地の学生と混合で行うプレゼンテーション課題に取り組みました。 |

| 添削コメント|状況説明が曖昧だったため、留学先で実際に直面した課題を「アイデアの出し方・価値観の違いから意見がうまくかみ合わない」と具体的に表現しました。 |

| 【エピソード詳細】 私は意見が対立した際、まず相手が何を重視しているのかを明確にするよう質問を重ねました。 |

| 添削コメント|「発言機会を均等に」は表現が抽象的で、行動の工夫が見えにくくなっていました。代わりに「ゴールを再確認し論点を明確にする進行役」という実務的な行動に変更し、協調性の実践内容を明確にしています。 |

| 【成果】 その結果、プレゼンは全体として統一感のある内容に仕上がり、授業内でも高い評価を得ました。 |

| 添削コメント|コメント内容をより具体的にし、「何がどう評価されたのか」を明確化。プレゼン内容の抽象的な出来栄えだけでなく、本人の協調性がどう見られたかに焦点を当てています。 |

| 【入社後】 入社後もこの協調性を活かし、 |

| 添削コメント|「多様なメンバーと連携して組織の目標達成に貢献」という汎用的な言い回しを、よりエピソード内容を踏まえた表現に変更しつつ、入社後の具体的な場面を想定した実践的表現にしました。 |

【NGポイント】

協調性を「意識しています」などの抽象的な姿勢で語っており、どんな行動を通して成果につながったのかが不明瞭でした。また、エピソードの課題背景や成果がやや曖昧で、説得力を欠いていた点もマイナスでした。

【添削内容】

課題に直面した状況を具体化し、それに対してどう行動したのかを明確に記述しました。特に「論点を明確にする進行役を担った」など、協調性を感じさせる具体的な行動表現に書き換えています。

【どう変わった?】

企業視点で見たとき、実際の行動が明確になったことで、入社後にも協調性を発揮できる人物であると想像しやすくなりました。評価される点や成果が具体化されたことで、再現性のある自己PRになっています。

| ・心がけではなく行動をアピールする ・異なる価値観をどうすり合わせたのか伝える ・エピソードを踏まえて入社後の目標を示す |

自己PRが完成したら、添削をすることも重要です。内容に問題がないか、以下の記事を参考にしながら確かめていきましょう。

「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」

就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。

自己PRで協調性をアピールする際の注意点

面接で協調性を伝えるときは、話し方やエピソードの選び方によって印象が大きく変わります。ここでは、就活生が特に気をつけるべきポイントを整理しました。

- 受け身な印象を与えるエピソードを避ける

- 優柔不断なイメージを残さないようにする

- 企業が求める人物像に合わせて伝える

- エピソードを一つに絞る

①受け身な印象を与えるエピソードを避ける

協調性をアピールする際、受け身な姿勢が強調されると、評価が下がる可能性があります。チームでの取り組みであっても、自ら考え、行動した場面を具体的に示すことが重要です。

たとえば、困難な状況で自分から提案やサポートを行った経験を詳しく説明すると、単なる協調性だけでなく主体性や積極性も伝えられます。

面接では、「待つだけの協力」ではなく、状況を判断して率先して行動した事例を、複数の要素や背景を交えながら語ると、より立体的で説得力のある印象を与えられるでしょう。

具体的な行動や判断の理由を含めることで、面接官に強く印象づけられます。

②優柔不断なイメージを残さないようにする

協調性と優柔不断さは、混同されやすいです。他人の意見を尊重する一方で、自分の判断軸を明確にして行動した経験を示すことが重要になります。

意思決定の場面で、自分がどのように情報を整理し、他者の意見を取り入れつつ適切な判断を下したかを語ると、バランス感覚のある人材として印象づけられるでしょう。

さらに、判断に至るまでのプロセスや比較検討した選択肢も加えて話すと、協調性と決断力の両立がより明確に伝わります。

自己PRでは、意思決定の背景や考慮ポイントを丁寧に示すことが、説得力を高めるポイントです。

③企業が求める人物像に合わせて伝える

企業ごとに、求める協調性の形は異なります。志望先の理念や仕事内容を理解し、その企業に合うエピソードを選ぶことが大切です。

企業研究を通して、求める価値観やキーワードを把握し、それに沿った行動事例を用意すると、説得力がさらに増します。

また、面接での発言に企業の文化やニーズに即した内容を反映することで、協調性のアピールがより具体的かつ効果的になるでしょう。事前の徹底した調査と準備が、面接での説得力を飛躍的に高める鍵になります。

「志望先の求める人物像って何だろう…?」と疑問に感じている方は、こちらの記事を参考にしながら、企業研究をしてみてくださいね。

④エピソードを一つに絞る

複数のエピソードを盛り込みすぎると、伝えたい内容がぼやけてしまいます。最もインパクトのある一つのエピソードに絞り、行動や成果を深掘りして説明することが効果的です。

面接官に印象を残すためには、事例の背景、行動内容、結果までを詳細に語ると、ストーリー性が増して理解しやすくなります。

焦点を絞ることで、協調性の強みを明確に伝えられ、説得力のある自己PRとしてより印象に残る内容に仕上がるでしょう。

協調性を自己PRで効果的に伝えるために

協調性は就活における自己PRの重要な軸であり、企業は職種を問わず高く評価します。なぜなら、協調性は組織全体の成果を高め、円滑なチームワークや顧客との信頼関係の構築につながるからです。

実際の自己PRでは、自分の協調性を明確にし、根拠となるエピソードや実績を示すことが必要になります。

また、自己PRとガクチカに一貫性を持たせ、企業が求める人物像に合わせて伝えると説得力が増すでしょう。

さらに、協調性を言い換えるスキルやエピソード不足への対処法を活用することで、面接官に強く印象づける自己PRが完成します。これらを踏まえることで、協調性を自己PRで効果的に伝えられるはずです。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。