面接の手応えがわからない!20の判断基準と合否に左右されない冷静な対処法を解説

面接が終わった後に、「手応えが分からない」と心配になったことはありませんか?

「面接官の反応がいまいちだった気がする」「伝えたいことをうまく話せなかったかも」など、モヤモヤした気持ちになることはよくありますよね。

しかし、面接には企業ごとに評価基準も異なるため、自分の感覚だけを頼りに手応えを判断することはできません。

そこで本記事では、面接における手応えをはかるための20の判断基準を解説するとともに、手応えに左右されずに冷静に対処する方法も紹介します。

面接後の不安を少しでも軽減して、次の選考に向けて自信が持てるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。

記事の監修者

記事の監修者

人事担当役員 小林

1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る就活生に聞いた!面接の「手応え」の見極めは難しい?

・調査対象:「Cmind Career公式LINE」に登録している就活中の大学生

・調査方法:Web上でのアンケート

・調査期間:2025年5月27日~2025年6月3日

・有効回答数:85名

「さっきの面接、少し面接官の反応悪かったかな……?」と不安になることは、就活ではあるあるですよね。しかし、安易に面接の合否を判断するのは少し危ないかもしれません。

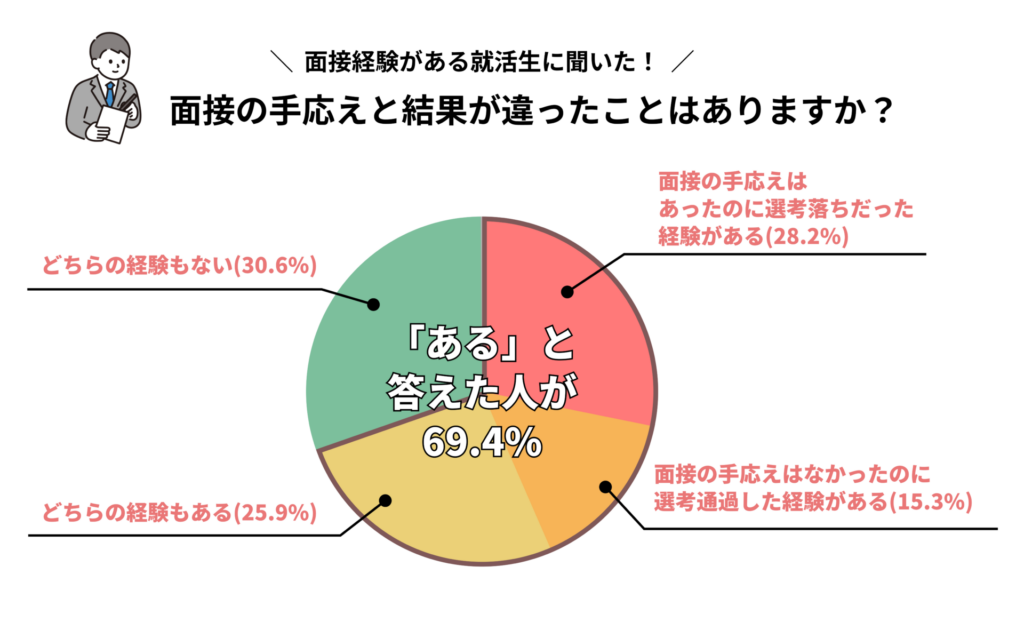

今回、就活マガジンが独自に取ったアンケートでは、「面接の手応えと結果が違った経験がある」と答えた学生が69.4%に上りました。「ボロボロだったけど受かった」「手応えがあったのに選考落ちだった」という人は多いのです。

これだけでも、「落ちたかも……」と決めつけるのはまだ早いことが分かりますよね。そもそも企業によって選考理由が違うことも多いため、手応えを見極めるにはしっかり振り返りをすることが重要です。

大切なのは、客観的に自身の面接を振り返ること。本記事でも、さまざまな観点から面接の手応えの判断ポイントを紹介していくため、参考にしていってくださいね。

評価の公平性を保つため、誰に対しても似た態度を取るよう意識している面接官もいます。一見冷たい反応でも、内容をしっかり見て合格にするケースもありますよ。

また、仮に面接に落ちていたとしても、振り返りさえ正しく行えれば合格率はぐんと上がります。私も、客観的に面接の反省を繰り返して内定を獲得した就活生を、多く見てきました。

「正しい振り返りってどうすれば?」と悩んでいる人は、「面接振り返りシート」を使ってみましょう!質問に答えるだけで客観的な振り返りが簡単にできますよ。

\ 先輩の面接克服談も掲載! /

面接で「手応えあり」と判断できるポイント10選

ここでは、面接で「手応あり」と判断できるポイント10選を紹介します。

ただし、これらのポイントはあくまで傾向です。手応えがあったからと言って、必ずしも高評価を得ているわけではないことは覚えておきましょう。

- 面接時間が予定より長かった

- 面接官との会話がスムーズに進んで盛り上がった

- 自分の経歴や考え方について深掘りされた

- 受け答えに対して好意的なコメントをもらえた

- 面接官がメモを多く取っていた

- 次の選考ステップについて具体的な説明があった

- 他社の選考状況や志望度について尋ねられた

- 入社可能なタイミングを確認された

- 入社後の働き方や業務内容について詳しく話があった

- 企業側から会社の魅力や強みをアピールされた

①面接時間が予定より長かった

面接時間が予定より長いと感じた場合は、手応えありのサインです。

通常、企業の面接時間は決められています。それにもかかわらず長引いたのは、面接官が応募者をもっと知るために、詳しく質問したり、回答を深掘りしたからでしょう。

このような場合は、面接官が会社に迎え入れることを前向きに考えているのかもしれません。

②面接官との会話がスムーズに進んで盛り上がった

面接官との会話がスムーズに進んで盛り上がった場合も、手応えありのサインです。

面接は形式的な質問と回答のやり取りだけでなく、会話を通して相互理解を深める機会でもあります。そのため会話が自然に弾んだなら、応募者の人柄を面接官が好意的に受け取った可能性がありますよ。

このような場合はコミュニケーション能力も高く評価されるため、選考においてプラスに働くでしょう。

あくまで評価基準は公平ですが、私たちも「この人と一緒に働くイメージが湧くか」は無意識に考えています。話が合えば合うほど「一緒に働いてみたい」と感じますね。

また、「会話が盛り上がる=質問の意図を的確にくみ取って答えている証拠」でもあります。選考では、内容だけでなく伝え方・伝わり方の部分も見ていますよ。

③自分の経歴や考え方について深掘りされた

自分の経歴や考え方について深掘りされた場合も、手応えありと言えます。

面接官が詳しく質問をするのは、企業側が必要とするポジションに適しているかどうかを慎重に見極めようとしているからです。

そのため、質問に対して準備していた具体的な事例をしっかりと回答できていれば、合格の可能性はさらに高まるでしょう。

➃受け答えに対して好意的なコメントをもらえた

受け答えに対して好意的なコメントをもらえた場合も、手応えありのサインです。

特に、面接官から「それは素晴らしい回答ですね」や「その考え方は良いですね」のようなコメントをもらえた場合は、回答が面接官の期待を上回っていた可能性がありますよ。

回答へのフィードバックが好意的であればあるほど、次のステップに進むための期待感は高まります。

⑤面接官がメモを多く取っていた

面接官がメモを多く取っていた場合は、手応えありのサインです。

面接官は、面接後に内容を整理し評価するためにメモを取っています。そのため、応募者の発言を書き留めている場合は、その内容が他の候補者と差別化できる強みであった可能性があるのです。

特に、メモを取っている際に面接官が頷いたり、微笑んだりしていたなら、応募者に感心していることが考えられます。

面接ではその人らしさや志望動機の納得感、他の応募者と違う視点などがあると、後から見返せるようしっかり記録します。印象に残る言葉があると手が止まりません。

また、頷きや笑顔は、印象が良いと自然と出る反応です。面接官がメモを取りつつ表情を和らげているなら、内容に好印象を抱いているサインかもしれません。

⑥次の選考ステップについて具体的な説明があった

次の選考フローについて説明があった場合も、手応えありの可能性があります。

特に具体的な日程や方法が伝えられたなら、面接官が応募者を次のステージに進ませることを前提として説明した可能性が高いでしょう。

このような場合はポジティブな結果に結びつくことを想定して、伝えられた内容に従って準備を進めることが大切です。

⑦他社の選考状況や志望度について尋ねられた

他社の選考状況や志望度について尋ねられた場合も、手応えありと考えられます。

企業側が他社にまつわる情報を引き出すことで、自社が選ばれる可能性を高める戦略を立てている可能性があるからです。これは、応募者を本気で獲得したいと思っている証拠でもあります。

そのため、他社について質問された際は、正直に回答すると同時に「御社に強い魅力を感じている」ことをしっかりと伝えましょう。

とはいえ、「選考状況を正直に答えるべきか判断が難しい」と悩む就活生も多いのではないでしょうか。以下の記事では答え方の具体例、避けたい回答例を紹介しているのでぜひ活用してくださいね。

⑧入社可能なタイミングを確認された

「入社可能なタイミングについて教えてください」と質問された場合も、手応えありと考えられます。

この質問は、面接官が応募者の入社意欲やスケジュールを確認して、企業側の採用計画と照らし合わせるために行われるからです。

このような場合は、誠実に自分の状況を伝えることが大切ですよ。その上で、柔軟な対応が可能であることを伝えれば、入社意欲やスピード感をアピールできます。

⑨入社後の働き方や業務内容について詳しく話があった

入社後の働き方や業務内容について詳しく話があった時も、手応えありと言えます。

企業側が応募者に適したポジションを見積もっており、応募者にその役割を担う意志やスキルがあることを確認している可能性が高いからです。

説明の後に「やっていけそうかな」と確認されたら、企業の求めるスキルや役割に合致する自分の強みを改めてアピールしましょう。

⑩企業側から会社の魅力や強みをアピールされた

企業側から会社の魅力や強みをアピールされた場合も、手応えありの可能性が高いです。

面接官が会社の優れた点を説明することで、応募者が自社に対して興味を持って入社したいと思うように仕向けていると考えられるからです。

このような場合は、アピールされた魅力に共感することで、企業と応募者とのマッチング度を更にアピールできるでしょう。

もちろんすべてのケースがそうとは限りませんが、志望度の高い応募者に対しては自然と自社を売り込むような姿勢になることが多いですね。

私たちも、「自社のどんな点に興味を持ってくれそうか」を見ています。アピールされた内容に自分の考えを添えて返せると、マッチ度の高さが伝わりやすくなるはずですよ。

面接で「手応えがない」と判断できるポイント10選

ここでは、面接で「手応えがない」と判断できるポイント10選を紹介します。

ただし、これらはあくまでも目安であり、すべてが不合格になるわけではありません。「合格の可能性が低くなるかもしれない」程度の気持ちで参考にしてください。

- 面接時間が予定より短かった

- 気まずい沈黙が続く場面が多かった

- 面接官の反応が素っ気なく関心がなさそうだった

- 自分の発言に対して否定的なコメントを受けた

- 質問が表面的で深掘りされなかった

- 受け答えに自信が持てずうまく伝えられなかった

- 「社風に合わないかもしれない」と言われた

- 逆質問への対応が雑で熱意を感じなかった

- 「もし不採用だったらどうしますか?」と尋ねられた

- 合否結果の通知がなかなか来ない

①面接時間が予定より短かった

面接時間が予定よりも短いと、手応えを感じにくくなるでしょう。

面接は企業と応募者がお互いを理解する場ですので、企業側が十分な時間をかけない場合は、応募者に対してあまり関心を抱いていないかもしれません。

また、応募者のスキルや経験が求める条件に合っていないと判断した面接官が、面接中に不合格を決めてしまうケースも考えられます。その場合は、追加の質問をせずに早めに面接を切り上げることが多いでしょう。

②気まずい沈黙が続く場面が多かった

気まずい沈黙が多かった場合も、手応えを感じにくくなるでしょう。沈黙は、面接官と応募者との間にコミュニケーションのギャップがあることを示唆しているからです。

また、長い沈黙が続くと自己アピールの機会が減ってしまいます。質問に対して十分な回答ができていないと感じられると、面接官は応募者への関心を失ってしまうでしょう。

面接官が意図的に沈黙を作って応募者の反応を見る場合もありますが、その後の会話に繋がりが感じられなければ、良い印象を与えていない可能性が高いと考えられます。

③面接官の反応が素っ気なく関心がなさそうだった

面接官の反応が素っ気なく関心がなさそうだったなら、手応えを感じにくいでしょう。

例えば、自己アピールをあまり熱心に聞いてくれない場合は、応募者の意欲やスキルに関心がない可能性があります。また、面接官からの質問の仕方が形式的であったり、答えを求めているように見えない場合も同様です。

ただし、素っ気ないと感じるのはあくまでも主観的なものです。反応が薄かったからといって不合格とは限らないことは覚えておきましょう。

結論から言うと、必ずしも反応が薄い=不合格というわけではありません。全員に対して同じ基準で評価するために、あえてリアクションを控えているケースもあります。

とはいえ、質問が深掘りされない、目が合わないといったサインには注意したいですね。見極めが難しいぶん、終了後に冷静に振り返る視点が大切ですよ。

➃自分の発言に対して否定的なコメントを受けた

自分の発言に対して否定的なコメントを受けた場合も、手応えがないサインです。

特に、面接官が応募者の志望動機やキャリアプランに対して「本当にそれが実現できると思っているのか?」と反応したなら、ネガティブな印象を持たれている可能性があるでしょう。

ただし、あえて否定的なコメントをして、応募者の反応を確かめている場合もあります。そのため、発言を否定されても焦らずに落ち着いた対応を心がけましょう。

⑤質問が表面的で深掘りされなかった

質問が表面的で深掘りされなかったら、手応えを感じにくいでしょう。

例えば、志望動機や自己紹介のような基本的な質問をするのみで、応募者の能力や意欲を深く探ろうとしないなら、面接官がにあまり関心を持っていないことが考えられます。

深掘りがないと、応募者の魅力を十分に伝える機会も得られないため、合格が遠のいてしまうでしょう。

⑥受け答えに自信が持てずうまく伝えられなかった

受け答えに自信が持てずうまく伝えられなかった場合も、手ごたえを感じにくいでしょう。

例えば、質問に対して「えーと…」「うーん…」と迷って、なかなか答えが出てこなかったなら、面接官に「この人は準備ができていない」と思われた可能性があります。

一方で、受け答えに少し詰まったからといって、必ずしも不合格になるわけではありません。大切なのは、最後まで諦めずにしっかり伝えようとする姿勢です。

⑦「社風に合わないかもしれない」と言われた

面接官から「社風に合わないかもしれませんね」と言われた場合も、手応えを感じにくいでしょう。それは遠回しに「応募者はこの会社には向いていない」と伝えられている可能性があるからです。

実際、スキルや経験が十分でも、面接官が「この人はチームに馴染めなさそうだ」と感じると、「ミスマッチ」を理由に断ろうとすることがあります。

そのため、もし面接中にこうしたことを言われた場合は、「具体的にどの点が社風に合わないと感じますか?」と聞いてみるのも1つの手です。適切なフォローをすれば印象を挽回できるかもしれません。

「社風に合わないかもしれません」とはっきり言われた場合は、確かに選考落ちに傾いていることも多いです。

しかしこれはマッチ度の低さの問題なので、応募者の能力が低いわけではありません。落ち込みすぎないのも重要ですよ。

⑧逆質問への対応が雑で熱意を感じなかった

逆質問への対応が雑で熱意を感じなかった場合も、手応えを感じられないでしょう。

例えば、応募者が「御社の今後の事業展開について詳しくお聞きしたいです」と質問したのに、面接官が「今のところ特に変わりはないですね」とだけ答えた場合、それは応募者への関心が薄い証拠かもしれません。

ただし、面接官自身が忙しくて余裕がなかっただけの可能性もあるため、他のポイントとあわせて判断しましょう。

⑨「もし不採用だったらどうしますか?」と尋ねられた

「もし不採用だったらどうしますか?」と尋ねられた場合も、手応えを感じにくいでしょう。面接官が「この人は不採用になる可能性が高い」と考えているサインかもしれないからです。

しかし、この質問は「応募者の本気度」を確認するために用いられるケースもあります。そのため、「他の会社を受けます」と即答すると、「この会社へのこだわりがない」と思われてしまうでしょう。

反対に、「どうしても御社で働きたいので、また応募したいです」と伝えると、熱意を評価されるかもしれません。

⑩合否結果の通知がなかなか来ない

面接後、合否結果の通知がなかなか来ない場合も、手応えを感じられないでしょう。

企業によっては、すでに内定者が決まっており、採用が難しい応募者には連絡を後回しにすることがあるからです。

ただし、企業側の事情で通知が遅れることもあります。例えば、役員面接のスケジュールが合わなかったり、他の候補者と比較するために時間をかけていることも考えられます。

もし一定期間が過ぎても連絡がない場合は、企業に問い合わせてみるのも1つの方法です。

連絡が遅れる背景として、他の候補者に内定通知をしており、結果として連絡が後回しになるケースは実際にあります。とはいえ「連絡がない=不合格」ではありません。

もちろん、複数の候補者を比較検討して遅れることもありますが、気になる場合は、1週間以上音沙汰がなければ「合否連絡はいつになりますか?」と連絡を入れてみましょう。

特に最終面接の結果がなかなか届かないと、どうしても不安になってしまいますよね。以下の記事では最終面接の結果が届く目安や、連絡を待っている間の過ごし方を解説しているのでぜひ参考にしてください。

面接の手応えがあてにならない理由

ここでは、面接の手応えがあてにならない理由を解説します。

面接の雰囲気や時間、合否連絡のスピードから結果を予測しようとする人は多いでしょうが、これらの手応えはあてにならないことが多くあります。

そのため、以下のポイントを押さえておくと、無駄に不安になることを防げるでしょう。

- 面接時間の長さは合否に直結しないから

- 雰囲気が和やかでも不合格、淡々としていても合格の可能性があるから

- 合否連絡のスピードが早いから合格、遅いから不合格とは限らないから

- 冷たい態度をとられても評価されていることがあるから

①面接時間の長さは合否に直結しないから

面接時間の長短は合否と直接関係していません。実際、面接時間が短くても合格するケースは多くあります。

また、応募者が的確に自己PRや志望動機を伝え、面接官がすでに十分な情報を得られたと判断した場合も、面接が短くなることがあるでしょう。

逆に、面接が長いからといって必ずしも良い結果が出るとは限りません。企業によっては、判断に迷っているために質問が多くなり、結果的に面接時間が長くなることもあるからです。

面接時間の長さだけで合否を判断できないことは覚えておきましょう。

②雰囲気が和やかでも不合格、淡々としていても合格の可能性があるから

冒頭で伝えたとおり、「手応えがあった!」と感じていても不合格だったり、逆に「面接がボロボロだった……」と考えている人でも合格だったパターンは意外にも多くあります。

つまり、面接官が淡白な返答しかしなくても、それが必ずしも評価が低いことを意味するわけではないのです。

特に技術職や専門職などでは、面接官が感情を表に出さずに質問と回答のやり取りを重視することがよくあります。面接の雰囲気に一喜一憂せず、自分の受け答えの内容を客観的に振り返ってみましょう。

面接の雰囲気があまりよくないために、「面接が怖い」と感じている就活生の方は以下の記事がおすすめです。怖さを和らげる方法や、事前準備の仕方を紹介しているのでぜひ参考にしてくださいね。

\ 面接落ちを脱却したい人へ! /

③合否連絡のスピードが早いから合格、遅いから不合格とは限らないから

合否連絡のスピードが早いから合格、遅いから不合格とは限りません。合否連絡のスピードにはさまざまな要因が絡むため、必ずしも結果を予測する材料にはならないのです。

企業の採用フローによっては、選考が終わった時点ですぐに合格通知を出す場合もあれば、複数の候補者と比較検討するために時間をかける場合もあります。

また、選考プロセスがスムーズに進んでいれば早めに結果が出ることもありますが、社内での意思決定が遅れたり、面接官のスケジュールの都合で遅れたりすることも珍しくありませんよ。

④冷たい態度をとられても評価されていることがあるから

冷たい態度をとられても評価されていることはあります。企業によっては、応募者の対応力やストレス耐性を測るために、あえて冷たい態度をとることがあるからです。

特に、接客業や営業職などでは、顧客から厳しい言葉を受けた時にどう対処できるかを見極める目的で、面接官が冷静かつ厳格な態度を取ることも珍しくありません。

また、技術職や専門職の面接では、面接官が感情を交えずに論理的な評価を行うケースが多いため、冷たく感じることもあるでしょう。

そのため、面接官の態度に惑わされることなく、自分のスキルや経験をしっかり伝えることが重要です。

面接の手応えがわからないのは相性の影響も?先輩の経験談を紹介!

面接を終えたあと、「うまく話せなかったかも」「反応が薄かったし落ちたかも」と不安になること、ありますよね。特に面接官の反応が読めなかったときほど、その気持ちは強くなりがちです。

そんな中でも、「手ごたえがなかったのに通過した」あるいは「手ごたえがあったのに落ちた」といった声は意外と多いもの。今回は、そんな経験をした就活生のひとり、Aさんの体験談をご紹介します。

▼Aさん(23歳・文系私立)の体験談

正直、面接の手ごたえって、そんなにあてにならないときもあるなって思いました。

ある企業の面接で、志望動機について話したときに、「その経験からその志望動機って論理的に繋がってなくない?」って面接官に詰められたことがあって。

自分ではちゃんと準備して、言いたいことも伝えられたと思ってたんですけど、全然響いてない感じがして。「これは落ちたかも…」って、めちゃくちゃ落ち込みました。

でも、逆に別の企業では、同じような内容を話しても、「なるほど、いい経験ですね」ってすごく前向きに受け取ってもらえて。結果的に、前者は落ちて、後者は通過しました。

そのときに思ったのは、面接って本当に“相性”とか“運”が大きいなってことです。

そもそも話しやすさの相性が良い面接官や、価値観が同じような人だと、自分の良さも伝えやすい。でも価値観が違う人だと、同じ話でも全く違う評価になることもあります。

だから「手ごたえを感じたかどうか」って、あんまり気にしすぎなくていいのかなって。あくまで1つの指標ですし、合否には他の要素もたくさんあるんだと思います。

Aさんのように、同じ受け答えでも面接官によって評価が分かれるのはよくあることです。「手ごたえがある=受かる」「手ごたえがない=落ちる」とは限らないのが、面接の難しいところでしょう。

Aさんは、手ごたえがないと感じたときにも自分の伝え方を見直すだけでなく、面接官との相性という外的要因も冷静に捉えていました。

こうした視点を持てると、不必要に自信を失わず、次の面接にも前向きな姿勢で臨めます。自分を責めすぎず、面接全体を客観的に振り返る姿勢が、結果的に合格の近道になりますよ。

面接では、企業ごとに重視するポイントや面接官の考え方が違うため、受け手側の印象によって結果が左右されることは珍しくありません。

面接後の対応として重要なのは、「どこが聞かれたか」「どんな反応だったか」をメモして、次回に活かす準備をすること。焦らず、ひとつずつ整えていきましょう。

「面接で上手く話せなかった」と落ち込んだことのある就活生は多くいるでしょう。以下の記事では面接の振り返り方や、面接で失敗した経験を次に生かす方法を紹介しているのでぜひ活用してくださいね。

「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。

手応えがなくても合格する理由

ここでは、手応えがなくても合格する理由を解説します。

面接がうまくいかなかったと感じても、実際には面接官から高く評価されており、合格に至るケースは多くあります。

①面接官に自分の伝えたいことがしっかり届いていたから

手応えがなくても合格する理由に、面接官に自分の伝えたいことがしっかり届いていたことがあります。

面接は伝えるべきことを伝える場なので、緊張して言葉に詰まったり、少し話し方がぎこちなくなったとしても、面接官が意図を正しく受け取れていれば問題ありません。

むしろ、考えながら慎重に言葉を選ぶ姿勢が誠実に映ることもあります。大切なのは、スラスラ話せるかどうかではなく、伝えるべき内容が相手に伝わっているかどうかです。

②回答に個性や独自の視点があったから

回答に個性や独自の視点があれば、手応えがなくても合格することはあります。

面接では誰もが似たような質問を受けるため、他の応募者とは異なる視点やユニークな経験を交えた回答ができれば、面接官に「この人は面白い」「他の人とは違う」と強く印象付けられるのです。

しかし、そこに具体的なエピソードや独自の視点を加えることで、同じ「強み」でも説得力が増して個性が際立ちます。

面接官は、応募者の言葉から「その人らしさ」を感じ取ろうとしているため、個性が伝わる回答ができていれば、手応えがなくても合格につながる可能性は高くなるでしょう。

③採用の決め手となるスキルや経験が評価されたから

採用の決め手となるスキルや経験が評価されることも、手応えがなくとも合格する理由です。

特に専門的なスキルが必要な職種では、面接でのやり取りよりも、その人の実力や経験が重視される傾向にあります。

また、明確なスキルがなくても、ポテンシャルの高さや成長意欲が伝わることで評価されることも少なくありません。

特に、新卒採用では即戦力よりも将来性を重視する企業が多いため、成長意欲や学ぶ姿勢をしっかりアピールできていれば、手応えがなくても合格する可能性は十分にあります。

「就活で使える資格が欲しい」と資格取得を前向きに考えている就活生の方は、以下の記事を参考にしてくださいね。就活で役立つ資格リストや、業界別に必要になる資格などを紹介していますよ。

面接の手応えを気にしすぎてはいけない理由

ここでは、面接の手応えを気にしすぎてはいけない理由を紹介します。

面接後は手応えの良し悪しに一喜一憂するのではなく、次に向けて前向きに準備を進めることが大切です。

- 手応えは主観的なもので実際の評価とは異なるから

- 面接官との相性が合否に影響することもあるから

- 企業側の都合で結果が決まるケースも少なくないから

- 手応えがあったのに落ちると精神的なダメージが大きいから

- 面接官の反応ばかり気にするようになるから

①手応えは主観的なもので実際の評価とは異なるから

面接の手応えはあくまで自分の主観的なもので、実際の評価と異なることはよくあります。

例えば、「面接官が笑顔で頷いてくれていたから良い感触だ」と思っていても、それが必ずしも合格に繋がるわけではありません。

逆に、緊張してうまく話せなかったと感じても、企業側が求める人物像に合っていれば採用されることもあります。

面接官は業務上、リアクションを大きく取ることもあればわざと厳しく対応することもあるため、反応だけで合否を判断するのは危険です。

②面接官との相性が合否に影響することもあるから

同じ内容を話しても、面接官によって評価が大きく変わることがあります。例えば、論理的な説明を好む面接官と、情熱や熱意を重視する面接官では、同じ回答から受け取る印象は変わるでしょう。

また、面接官が個人的な好みで判断するケースもあります。そのため、「話しやすい」「共感できる」と感じた面接官からは高評価を得られる一方で、相性が合わないと感じた面接官からは低評価になることもあるでしょう。

面接の合否は、このような偶然的な要素に左右されることが多くあるため、手応えを気にしすぎるのはよくありません。

とはいえ、より多くの面接官から好印象を得るためには、面接のルールやマナーを守ることも重要です。以下の記事は服装のマナーや当日の所作など細かい部分を解説しているので、ぜひ活用してくださいね。

③企業側の都合で結果が決まるケースも少なくないから

面接の結果は、個人のパフォーマンスだけでなく、企業側の都合で決まるケースも少なくありません。急な採用計画の変更で募集枠が減ったり、すでに内定者が決まってしまったために不採用になることもあります。

また、「社内のバランスを考えて、今年は特定の大学出身者を優先する」など、応募者側ではどうしようもない事情が関わることもあるでしょう。

こうした企業の都合によって合否が左右される以上、手応えを気にしすぎても意味がありません。

④手応えがあったのに落ちると精神的なダメージが大きいから

「今回はうまく答えられた!」「面接官も笑顔だったし、絶対大丈夫」と思っていたのに、不採用の通知が来ると大きなショックを受けてしまいます。

自信を持っている場合ほどダメージは深刻で、「自分はダメなのか」「何が悪かったのか」と必要以上に落ち込んでしまうのです。

そのため、手応えがあったとしても期待しすぎるのは良くありません。どんな結果になっても冷静に受け止められるよう心の準備をしておくことが大切です。

⑤面接官の反応ばかり気にするようになるから

面接中に面接官の表情や態度ばかり気にしすぎると、緊張してしまい、自分の本来の力を発揮できなくなります。

例えば、「今の答えで面接官が微妙な顔をした…まずかったかな?」と考え出すと、その後の受け答えがぎこちなくなってしまうでしょう。

面接は単なる試験ではなく、企業との相性を確認する場でもあります。面接官のリアクションを気にするよりも、自分らしく堂々と話すことを心がけた方が、結果的に良い印象を与えられます。

面接の手応えを気にするより、次につなげる反省と対策を

面接では手応えに一喜一憂するよりも、次に向けた改善策を考えることが大切です。ここでは、どのような反省と対策ができるかを紹介します。

次の面接でより良いパフォーマンスができるように努力することが、就活を前向きに進めるカギです。

①次の面接に活かせるよう振り返りをする

面接が終わったら、そのままにせず振り返りをして、次の面接につなげることが大切です。

具体的なポイントを整理して、改善点を明確にしていきましょう。

「自分で振り返りをするのが難しい」「振り返りがいつも浅くなる……」という人は、就活マガジンで無料配布している、面接の振り返りシートをダウンロードしてみましょう!

質問に答えていくだけで簡単に面接の振り返りができるだけでなく、先輩就活生がどのように面接を乗り越えてきたかという経験談も盛りだくさんですよ。

面接でどんな質問をされたか

面接官からの質問をできるだけ具体的に思い出し、答えに詰まったものや、自信を持って答えられなかったものをリストアップしましょう。

例えば、「応募者の強みは?」と聞かれた際にエピソードが不足して説得力がなかった場合は、次回の面接に向けて具体例を準備します。

また、質問の意図を理解し、自分の回答が的外れになっていなかったかも確認しましょう。質問と回答をノートに書き出して、改善点を整理すると効果的です。

声のトーンや話すペースは適切だったか

面接中、自分の声の大きさや抑揚、話すスピードは適切だったかを振り返りましょう。

例えば、「自己紹介の際に早口で話してしまい、面接官が聞き取りにくそうだった」と感じたなら、次回はゆっくり話せるよう練習をします。

また、単調な話し方になっていなかったか、抑揚をつけて話せていたかも確認することも大切です。録音や動画を撮って、自分の話し方を客観的にチェックすると改善点が見つかりやすいでしょう。

身だしなみや清潔感に問題はなかったか

第一印象は面接の合否に大きく影響するため、服装や髪型、靴の状態、爪の長さ、匂い(香水や体臭)など、清潔感があったかどうかを振り返りましょう。

例えば、「スーツにシワがあった」「髪が乱れていた」「靴が汚れていた」と感じた場合は、次回までにアイロンをかける、髪を整える、靴を磨くなどの対策を取ります。

その上で、面接直前には鏡で身だしなみをチェックする習慣をつけると良いでしょう。

逆質問を効果的に活用できていたか

逆質問を効果的に活用できていたかも振り返りましょう。

「事前に準備した質問が採用ページにすでに書かれていた」「一言で終わる質問をしてしまい、会話が広がらなかった」などの反省点があれば、次回はより具体的な質問を考えておきます。

例えば、「御社の〇〇プロジェクトについて、私が△△の経験を活かせる場面はありますか?」のような自己PRにつながる質問をすると、好印象を与えやすくなるでしょう。

逆質問は企業への興味や熱意を伝える重要なアピールになるため、事前にしっかりと練っておくことが大切です。

「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。

②面接の練習を重ねる

面接は、緊張して本来の力を発揮できないことが多くあります。そのため、事前に本番を想定した練習を重ねておくことが大切です。

特に模擬練習をすることで自分の改善点を客観的に判断できるようになるため、自分の強みや経験を適切に伝えられるようになるでしょう。

大学のキャリアセンターで模擬面接を受ける

大学のキャリアセンターでは、専門のキャリアアドバイザーが模擬面接を実施してくれることが多く、実際の面接に近い環境で練習できます。

模擬面接後には、話し方や表情、姿勢などのフィードバックをもらえるため、改善点が明確になるでしょう。

例えば、「声が小さくて聞き取りにくい」「具体的なエピソードが不足している」と指摘された場合、次回の面接に向けて対策を立てやすくなります。

就活セミナーで模擬面接を体験する

企業や就活支援団体が主催する就活セミナーでは、実際の採用担当者や人事経験者による模擬面接を体験できることがあります。

特に、複数の企業の人事担当者が参加するセミナーでは、業界ごとの傾向や評価ポイントを知れるため、志望業界に合わせた対策を練るのに役立つでしょう。

また、他の就活生の様子を知ることで、自分にはない強みや改善点を見つけられるかもしれません。

友人に協力してもらって実践的に練習する

友人とお互いに面接官役を務めながら練習すると、リラックスした環境で実践的な練習ができます。

「意外と緊張せずに話せた」「思ったより回答に詰まった」など、気づいた点をフィードバックし合うことで、より良い回答の準備ができるでしょう。

また、第三者の視点からの率直な意見をもらえるため、独りよがりな回答になっていないかをチェックできます。

自分の面接の様子を録画して改善点を見つける

自分の面接の様子を動画で撮影すると、「目線が泳いでいる」「姿勢が悪い」「話すスピードが速すぎる」など、自分では気づきにくい癖を発見できます。

また、「この部分はもっと自信を持って話せる」「ここは簡潔にまとめた方が良い」のような具体的な改善策も見えてくるでしょう。

さらに、動画を撮ることで実際の面接のシミュレーションができるため、本番でも落ち着いて話せるようになります。

以下の記事では面接の実際の受け答え方法や準備、成功者の体験談を掲載しています。ぜひ活用して、面接の準備に役立ててくださいね。

面接の手応えが分からない時も前向きに就職活動を続けよう

面接後の不安は誰もが経験するものですが、それに振り回されることなく、冷静に対処することが重要です。

手応えの良し悪しにとらわれず、面接を通じて得た経験や学びを活かし、次回の選考に役立ててください。

努力は必ずどこかで報われると信じて、前向きに就職活動を続けていきましょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。