最終面接では入念な準備が大切!最終面接ならではの特徴や頻出の質問も解説

最終面接までたどり着いたら内定まであと少しだろうと、安心している人もいるでしょう。しかし実は、最終面接の合格率は意外と高くありません。そのため、入念な事前準備が必要です。

本記事では、最終面接の特徴や頻出度の高い質問を詳しく解説します。最終面接を受ける予定のある方は、必ずチェックしてくださいね。

面接前に役立つアイテム集

- 1実際の面接で使われた質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

- 2志望動機テンプレシート

- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート

- 3自己PRテンプレシート

- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。

- 4適職診断

- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる

- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK

- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

人事担当役員 小林

1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。

詳しく見る【就活生83人が回答】最終面接で不採用になった経験は?

・調査対象:「Cmind Career公式LINE」に登録している就活中の大学生

・調査方法:Web上でのアンケート

・調査期間:2025年6月25日~2025年6月30日

・有効回答数:83名

「最終面接に落ちることってあるのかな?」と不安に思っている方も多いかもしれません。

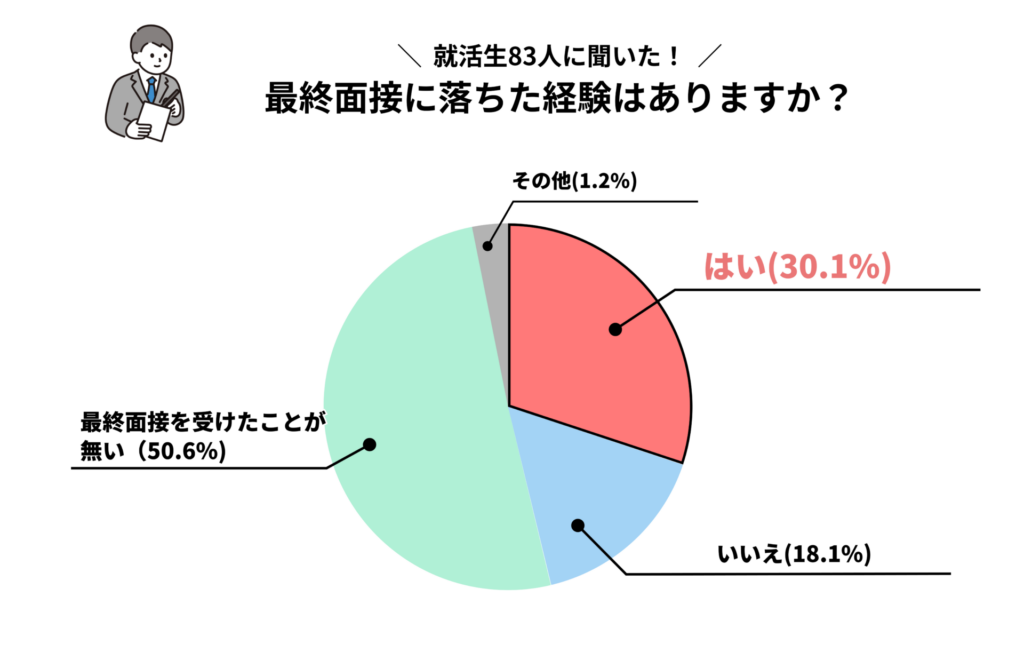

今回、就活マガジンが独自に取ったアンケートでは、「最終面接で不採用になった経験がある」と答えた学生が約30%、「ない」と答えた人は約18%という結果でした。

最終面接を受けたことがある人の中では、6割以上の人が不採用の経験があることが分かりますね。意外と多い、と思った人もいるのではないでしょうか。

また、「はい」と回答した就活生は、最終面接落ちの原因として「早口かつ長々と話してしまった」「発言の内容が浅かった」などを分析していました。

あまり構えすぎる必要はありませんが、誰にとっても他人事ではないため、最終面接でも油断は禁物です。この記事を読んで、最終面接に向けてしっかり準備しておきましょう。

最終面接では、「自社との相性」や「入社意欲」が重視されやすい傾向があります。「この人は本当にうちで働きたいのか?」という疑問を残すと、結果に大きく響くこともあるんです。

業界研究に加えて、その企業「ならでは」の特徴をどう自分の価値観と結びつけて伝える準備も重要になりますよ。

企業理念への共感を自分の価値観との共通点から示すことで、企業研究の成果や自分の価値観だけでなく、入社意欲や熱意を伝えることもできます。以下の記事で確認してみてくださいね。

最終面接の4つの特徴

まず最初に、最終面接の特徴を4つ紹介します。最終面接をまだ受けたことがない場合は、どんな感じか想像しにくいと思うので要チェックです。

- 所要時間は30分~1時間が目安

- 面接官は採用決定権を持つ人が行う

- 評価ポイントは企業理念・社風とのマッチ度

- 合格通知は電話が多い

①所要時間は30分~1時間が目安

最終面接の所要時間は、通常30分から1時間かかります。しかし、企業によっては短い場合もあります。一次面接や二次面接では主にこれまでの活動やコミュニケーション能力が見られるため、15分で終わることもよくあります。

しかし、最終面接の合否は採用に関わるため、就活生の人物像やキャリアの志向性をより深く探る必要があり、それにより長い時間がかかる可能性があります。

最終面接の所要時間は企業の方針によって異なり、入社意思の最終確認や顔合わせが主な目的の場合もある一方、最終面接でも質問を掘り下げて志望動機を探る場合もあります。そのため、各企業によって異なることを理解しておきましょう。

②面接官は採用決定権を持つ人が行う

最終面接は、採用の有無を決定する重要な面接です。一次や二次の面接では合否を出しても採用が確定しないため、社員が面接官を務めることが多いです。

しかし、最終面接では合格者に内定を出す段階であるため、就活生の人柄だけでなく、自社に適した人材かどうかを見極めなければなりません。

このため最終面接は、通常人事部長や役員クラスが面接官として参加します。質問される内容や見られるポイントもそれまでの面接と違うため、適切な対策が必要です。最終面接は採用プロセスにおいて決定的な役割を果たすため、慎重に臨むことが重要です。

③評価ポイントは企業理念・社風とのマッチ度

最終面接では、一次や二次とは異なり、スキルや学生時代の活動だけでなく、応募者の人柄や考え方、価値観が企業の理念や社風とどれだけ合致しているかが注目されます。

能力だけでなく、企業に適した人材かどうかを見極めるために本質的な質問が行われ、回答によって自社で活躍できるかどうかが判断されます。

最終的には社風や企業理念との調和が見込まれ、自社で活躍できると判断された就活生が採用される傾向があります。これを踏まえたうえで、最終面接に臨むことが重要です。

④合格通知は電話が多い

最終面接の合格通知は通常、電話で行われるのが主流です。この段階で内定が出されるため、電話を通じて相手にしっかり結果が伝えることが一般的です。

ただし、企業によってはメールや郵送、ネットからの確認など異なる通知方法を取ることもあります。そのため、事前に企業の通知方法を確認しておきましょう。

通常、結果は最終面接後の約1週間以内に通知される傾向にあります。合格の場合、内定の電話がかかってくることが期待されます。ただし、通知までの間に気長に待つ必要があります。

また、最終面接後の合否通知は遅れることがあります。以下の記事で、通知が遅れる理由や最終面接の結果が届かない場合の対応方法を確認してください。

最終面接に向けた5つの事前準備

次に、最終面接に向けてやっておくべき事前準備を5つ紹介します。最終面接の合格率は意外と高くないため、以下の事前準備を必ず行いましょう。

- 業界・企業研究の徹底

- 志望動機を見直し

- これまでの面接の振り返り

- 入社後イメージの構築

- 逆質問の用意

①業界・企業研究の徹底

最終面接に臨む際は、受ける企業やその業界に関する徹底的な研究がこれまでの面接対策以上に必要となります。企業は最終面接で、志望者が自社の企業理念や方針に合致しているかどうかを評価します。

事前に企業が注力している事業や重要視している価値観を把握し、それに基づいて回答を準備することが重要です。

企業のホームページやパンフレットでの情報収集やOB訪問を行い、面接で的確かつ自信を持って自分の考えを伝えられるようにしましょう。こうすることで、企業研究を入念にしていて志望度が高いと見なされます。

最終面接では「なぜ数ある企業の中で自社なのか」に対する説得力が特に求められるため、現場社員の声や事業の変遷、今後の展望まで掘り下げることが鍵になりますよ。

私たちも面接官の方からお話を伺う中で、企業研究の深さが評価に直結することを何度も実感してきました。自分の耳で聞いた情報を交えて回答する準備をしておくと安心です。

以下の記事では企業研究のやり方に加え、集めておくべき情報の紹介もしています。最終面接に向け、企業研究の質を高めるためにも確認してみてくださいね。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

②志望動機を見直し

最終面接に備えて、志望動機を再度見直すことは重要です。一次や二次の面接では一般の社員が担当し、詳細な点まで掘り下げられなかった可能性があります。

最終面接では、通常役員や重要なポジションの社員が担当し、より深く志望者の意向を探ってきます。表面的な言葉ではなく、自分の気持ちや熱意をしっかりと伝えるために、志望動機の内容を再考し、よりわかりやすく回答することが求められます。

同時に、企業理念や方針が変更されている可能性も考慮し、企業の最新の情報を確認することも重要です。

「前の面接のときと同じ内容で大丈夫だろう」と考えてしまいがちですが、企業のトップ層相手では、過去の志望動機のままでは説得力が足りないことがあるんです。

志望動機を語る際は、最新のIR情報やニュースリリースに目を通しておき、企業の「今」に触れながら話すと、より意欲や理解度の高さが伝わりますよ。

③これまでの面接の振り返り

最終面接に向けて、これまでの面接経験を振り返ることは重要です。

最終面接では回答がより厳しく評価されるため、言い回しや内容に注意しましょう。また、過去の面接を振り返り、自分の回答に一貫性を持たせて失礼にならないよう工夫することがポイントです。

この振り返りを通じて、自己アピールや良い印象、志望度の高さを伝えるために回答を改善し、志望動機や入社後のキャリアプランを相手に明確に伝えるための準備ができます。

回答を作成してじっくりと分析し、最終面接に自信を持って臨みましょう。

一次面接と最終面接で話している内容にズレが出てしまっているケースは意外とあります。過去の面接で何を話したかを把握したうえで一貫性を持たせることを意識しましょう。

また、最終面接では「入社後に何を実現したいのか」といった質問が増える傾向があるため、過去の回答を踏まえて、自分が今後、企業でどう行動したいかを整理しておくと説得力が増します。

「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。

④入社後イメージの構築

最終面接では、入社後のイメージを事前にしっかりと構築することが求められます。企業は応募者が入社後にどのような働きをするかを探り、面接でその具体的なキャリアビジョンや目標について質問します。

キャリアビジョンや目標には正解がないため、自分の理想の働きを考え、それを言語化できるようにしておきましょう。

これによって、入社後にどのような活躍ができるか面接官に伝わり、内定に1歩近づけます。

キャリアビジョンを聞かれた際には、企業ごとの事業展開や評価制度、キャリアステップも踏まえて「どのような貢献をし、どんな成長を遂げたいか」を伝えることが大切です。

私たちも面談でよくアドバイスしていますが、「1年目でこういう業務に携わり、3年目にはこうなっていたい」というように、段階的な目標設計を準備することがコツですよ。

以下の記事では、入社後の目標について詳しく紹介しています。まだ目標が立てられていない人や「これでいいのだろうか…」と悩んでいる人は、参考にしてみてくださいね。

⑤逆質問の用意

最終面接では、他の面接同様に「最後に何か質問はありませんか?」と逆質問の機会が設けられます。逆質問の時間で自分の熱意や意欲をアピールできるため、逆質問を用意しておくことは重要です。

何も質問がないと回答すると、マイナスイメージを与えてしまうため、会社の方針や事業内容、価値観に関する質問を3~5つ考えておくことがおすすめです。これにより、最終面接を成功に導きやすくなります。

逆質問は、志望度の高さや主体性を伝えるチャンスです。よくある質問だけでなく、企業の中長期的なビジョンやその中での自分の役割に踏み込んだ質問を準備しておきましょう。

面接官自身のキャリアや社内の成長環境に関する質問も効果的です。「自社で働くイメージを持ってくれている」と感じるため、面接官からの印象も良くなりますよ。

以下の記事は、逆質問を考え方がけでなく、周りとの差別化を図る方法や最終面接に適した質問例も紹介しています。以下の記事を参考に、逆質問も見直しておきましょう。

面接が不安な人必見!振り返りシートで「受かる」答え方を知ろう

面接落ちを経験していくと、だんだんと「落ちたこと」へのショックが大きくなり、「どこを直せばもっとよくなるんだろう?」とは考えられなくなっていくものですよね。

最終的には、まだ面接結果が出ていなくても「落ちたかも……」と焦ってしまい、その後の就活が空回ってしまうことも。

「落ちた理由がわからない……」「次も面接落ちするんじゃ……」と不安でいっぱいの人にこそおすすめしたいのが、就活マガジンが無料で配布している面接振り返りシートです!

いくつかの質問に答えるだけで簡単に面接の振り返りができ、「直すべき箇所」「伸ばすべき箇所」がすぐに分かりますよ。また、実際に先輩就活生が直面した挫折経験と、その克服法も解説しています。

面接の通過率を上げる最大の近道は「過去の面接でどうして落ちた・受かったのか」を知ることです。面接の振り返りを次に活かせれば、確実に通過率は上がっていきます。

「最終面接前に何を準備しておけばいいんだろう…」と思っている人も、まずは面接振り返りシートで、「最終面接への活かし方」を学んでいきましょう。

最終面接で受かりやすい人と落ちやすい人の特徴

次に、最終面接に受かりやすい人と落ちやすい人の特徴をそれぞれ解説します。最終面接に受かるために必要なことを知るためにも、ぜひチェックしてください。

- 最終面接に受かりやすい人の特徴

- 最終面接に落ちやすい人の特徴

①最終面接に受かりやすい人の特徴

まず、最終面接に受かりやすい人の特徴は以下の3つです。

- 相手に配慮したコミュニケーションができる人

- 志望度が高く、志望動機に納得感がある人

- 社風にマッチしている人

①相手に配慮したコミュニケーションができる人

相手に配慮したコミュニケーションができる人は、面接官に好印象を与えることができます。質問に対する回答は、質問の意図をよく理解したうえで、志望動機や経験を交えて適切に伝えることが重要です。

明るい口調や相手の目を見て話すことも配慮の表れとなり、良い印象を残すポイントとなります。これらの要素を意識して面接に臨むことで、相手に好印象を与えられます。

②志望度が高く、志望動機に納得感がある人

志望度が高く、かつ明確な志望動機を持つことは、内定獲得において重要です。志望動機が独自性の高いものであれば、面接で自身の熱意や働く意欲を効果的に伝えられます。企業は新しい人材として、自社の事業に意欲的な応募者を採用したいと考えています。

また、志望度が高い応募者は内定を辞退する可能性が低く、企業にとっては確保しやすい存在です。

そのため、面接においては特に志望動機に重点を置き、企業に納得感を与えることが内定獲得への近道となります。

私も面接官を務める中で、最終面接では特に「なぜこの会社でなければならないのかを自分なりの言葉で語れているかどうか」を、大きな判断材料にしています。

また、単なる情報の羅列ではなく、自分の価値観や経験と結びつけて語れる人ほど、企業への本気度が私たちにも伝わりやすいですね。

③社風にマッチしている人

企業との相性が重要な内定獲得において、特に注目すべき点は社風と合致しているかどうかです。企業の社風や理念に精通していると、面接官に自身の方向性が合っていることをアピールできます。

相性が良いと判断されると、入社後も活躍してくれると期待され、良い印象を与えられます。

具体的な例として、企業が自主的な働きを重視している場合、普段から周りに流されずに自主的に動けることを伝えることで、企業とのマッチング度合いを高めることが可能です。

質問に対する受け答えやエピソードの語り方に、企業の価値観や行動様式と共通する要素があると、面接をしている間も「一緒に働くイメージ」が自然と湧いてきます。

社風は説明しにくい感覚的な部分もあるため、OB訪問や社員インタビューなどを通じて、事前にその会社特有の空気感を掴んでおくのがおすすめですよ。

OBOG訪問に興味がある人は以下の記事を参考にしてみてください。OBOG訪問の探し方から当日の流れやマナー、OBOG訪問の後にやるべきことまで、詳しく紹介していますよ。

②最終面接に落ちやすい人の特徴

最終面接に落ちやすい人の特徴は、以下の3つです。最終面接に落ちた経験がある人は、該当していないか確かめてみましょう。

- 好戦的な発言をしてしまう人

- 入社意欲をアピールできていない人

- 企業と方向性や価値観が合わない人

①好戦的な発言をしてしまう人

好戦的な発言は、企業から見ると印象が良くありません。積極性や自主性をアピールしようとする意図でも、内容や言い回しによっては好戦的に受け取られることがあります。

例えば、逆質問の際に失礼ともとれる挑発的な発言をすると、企業側から悪い印象を抱かれてしまいます。採用担当者は好戦的な応募者を避ける傾向があるため、自信の強さをアピールするにも注意が必要です。

②入社意欲をアピールできていない人

入社意欲を十分にアピールできないと、内定獲得が難しくなります。採用担当者は応募者の自社で働く意欲を見極め、辞退リスクを避けるため慎重に内定を出すかどうか判断します。

回答が不十分で声が小さく、覇気が感じられない場合、意欲不足と判断されて不合格になる可能性が高くなります。事前の企業調査とハキハキとしたコミュニケーションが、内定獲得への道を開きます。

面接で特に注視するのは、「企業理解と志望理由に一貫性があるか」です。企業のビジョンや事業内容に対して、どこに共感し、自分がどう貢献できるかまで語れると説得力が増します。

また、言葉の内容だけでなく、話す姿勢や表情、声のトーンにも意欲が表れやすいなと感じます。最終面接では、ぜひ話す内容以外の部分にも気を付けてみてくださいね。

③企業と方向性や価値観が合わない人

企業との価値観や方向性の不一致は、不合格の原因としてよく挙げられます。企業は理念に共感し、考え方が合致した人材を好意的に評価しますが、価値観の不一致は早期退職の懸念があるため、採用見送りとします。

例えば、規律を尊重する企業で自由な働き方を望む人は価値観の不一致が生じる可能性があるため、事前に自身と企業の価値観が合っているかを確認することが重要です。

先輩就活生に聞いた!最終面接の準備で差をつけた面接経験談

ここでは、面接での「話し方」や「質問の仕方」が評価にどう影響するかに気づき、その改善によって内定を勝ち取った先輩のエピソードを紹介していきますよ。

一見、順調に準備を進めていたように見える中で、どのように印象が変わったのか。具体的な改善策にも注目してみてくださいね。

| Aさん(24歳・文系・国公立)の体験談 |

|---|

| 最初の最終面接、正直「これは受かっただろう」と思ってました。企業研究もOB訪問も徹底して、有価証券報告書まで読み込んでいたので。でも、逆質問もその知識を活かして、「御社の主力事業が特徴的で~」と聞いたら、まさかの「それが全てだとは思わないでほしい」と怒られてしまって…… 振り返ってみると、言い方が断定的すぎたし、「知識を鼻にかけている学生」に見えてしまったのが失敗でした。あとで自分の話し方を録音・録画してみたら、思ってた以上に印象が硬くて、自信家っぽく見えていたかもと気づきました。 そこからは、自分の声や表情、言葉遣いを録音&録画で何度も確認して練習しました。あと、次の面接では企業研究は継続しつつ、逆質問では「謙虚な姿勢」を意識して聞くようにしました。たとえば、OB訪問で聞いたこともあえて「○○についてはどのようにお考えですか?」と素直に聞く姿勢を意識しました。 このやり方に変えてから、明らかに面接官の反応が柔らかくなり、その次の最終面接で内定をもらえました。知識や準備って、ただ詰め込むだけじゃなくて、どう見せるかも大事なんだと実感しましたね。 |

面接では内容以上に、どのように話すかが印象を左右します。特に最終面接では、謙虚さや協調性といった「人柄」も重視されるため、断定的な表現や上から目線の質問は誤解を生む原因になり得ます。

また、「知らない前提」で質問する姿勢は、相手に敬意を示し、素直な学びの姿勢を印象づけられます。話す内容の準備だけでなく、こうした伝え方の工夫もしておくことで、最終面接の通過率を大きく高められますよ。

面接の相手は人間ですから、どれだけ準備していても「伝わり方」で損をすることもあります。

特に話し方の癖は意識しないと直せません。録画して自己分析する方法に加えて、信頼できる第三者から客観的フィードバックをもらうと、より確実な改善につながりますよ。

「第三者からのフィードバックが欲しいけど、誰に頼めばいいの?」と悩む人もいますよね。以下の記事では、客観的な意見を得られる練習方法を詳しく紹介しています。確認してみてくださいね。

面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?

一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。

最終面接での頻出質問と回答のコツ

次に、最終面接でよく聞かれる質問とその回答のコツを紹介します。面接対策で想定質問に対する回答を準備することは基本なので、要チェックです。

- 学生時代に関する質問

- 志望度に関する質問

以下の記事では、最終面接で良く聞かれる質問に加え、その回答例や最終面接に向けた準備についても紹介しています。最終面接の質問についてより詳しく知りたい人は参考にしてみてくださいね。

学生時代に関する質問

学生時代に関する質問には、リーダーシップがあることや努力したことに関するエピソードを通じて自己アピールするチャンスがあります。

例えば、サッカーサークルのキャプテンとしてのリーダーシップや、長期インターンでの努力を通じて売り上げ向上を成し遂げた経験を挙げ、自身の強みと将来への展望を明確に伝えると、企業にどんな人物か伝わりやすくなります。

コツは、自分のアピールポイントを意識して、エピソードを踏まえて具体的かつ魅力的に伝えることです。

志望度に関する質問

志望度に関する質問には、明確な志望順位と共に企業への熱意を伝えることが重要です。第一志望である旨を伝えるだけでなく、なぜその企業で働きたいかや入社後に実現したいことを具体的に伝えます。

同時に、他社の選考状況についても隠さずに伝え、何故その業界を志望しているかも答えましょう。これにより、面接官にはあなたの志望度の高さが伝わります。

最終面接終了後にはお礼メールを送る

最終面接終了後にお礼メールを送ることで、感謝の気持ちを伝えるとともに自身の意欲をアピールできます。このメールは、相手に対する尊重と配慮を示す機会でもあります。

例文では、貴重な時間を割いていただいたことへの謝意や、面接を通じて得た理解や感銘を具体的に表現し、入社への強い意欲を伝えることがポイントです。最後は、相手のご忙しさを考慮して返信の必要がない旨を伝え、丁寧な締めくくりを心がけましょう。

| 株式会社●● 人事部 佐藤様 お世話になっております。 〇〇大学□□学部3年の△△△△でございます。 先日の最終面接において、貴重なお時間を割いていただき、誠にありがとうございました。面接を通じて、貴社のビジョンやお話を伺うことができ、ますます貴社でのキャリアを築くことへの強い意欲を抱くようになりました。 特に、〇〇様からお聞きした貴社の取り組みや成果には大いに感銘を受けました。その情熱的なお話は、私が目指す方向と強く共鳴しました。貴社での働きがいを感じ、自らのスキルや経験を活かしながら貢献できることを心より願っております。 お忙しい中、面接の機会を与えていただき、誠にありがとうございました。今後の選考結果を楽しみにしており、再度のご縁を心より願っております。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。 〇〇大学□□学部 △△△△(氏名) 080-xxxx-xxxx(携帯番号) |

以下の記事では、最終面接後のお礼メールについて詳しく解説しています。送るタイミングや構成の仕方、好印象を与えるコツも紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

最終面接では入念な準備が大切!

本記事では最終面接で受かる人の特徴や、内定を勝ち取るためのコツを解説してきました。

最終面接は、成功へのカギを握る最後のステップです。一次や二次を通過したからこそ、ここでの印象が非常に重要です。そのため、質問への的確な回答や、担当者に自分の良さを伝える姿勢が求められます。

また、想定質問の準備や返信メールの丁寧な確認も忘れずに行い、最終面接での合格を目指すべきだと述べています。成功への手応えを感じるために、一つ一つの行動に注意を払いましょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。