最終面接の合格率は?合格率を上げる方法や落ちる人と受かる人の特徴も紹介

「最終面接まで進んだのに落ちる人ってどんな人?」「内定を確実に得るには、何を意識すべき?」

最終面接は形式的な確認だけと思われがちですが、企業によってはここで大きく評価が分かれるケースも少なくありません。合格率が高いとはいえ、準備不足や気の緩みで不合格になることもあるため、対策が重要です。

本記事では、最終面接の合格率の目安や企業規模ごとの違い、チェックされるポイント、合格率を上げるための具体策、受かる人・落ちる人の特徴まで詳しく解説します。

最後のハードルを突破し、内定を確実に掴むためのヒントをお届けします。

面接前に役立つアイテム集

- 1実際の面接で使われた質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

- 2志望動機テンプレシート

- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート

- 3自己PRテンプレシート

- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。

- 4適職診断

- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる

- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK

- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者

記事の監修者

人事担当役員 小林

1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る最終面接の合格率は高い?不採用経験者の割合を実態調査

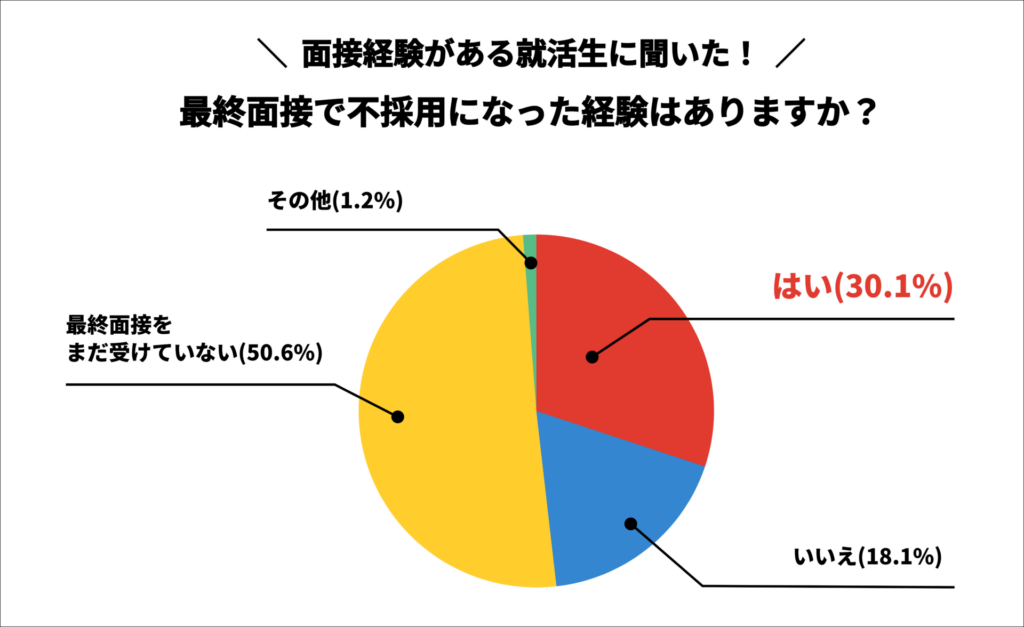

・調査対象:「Cmind Career公式LINE」に登録している就活中の大学生

・調査方法:Webアンケート形式

・調査期間:2025年6月25日~6月30日

・有効回答数:83名

最終面接まで進んだものの、「ここで落ちたらどうしよう」と不安に感じている方もいますよね。就活マガジンでは、就職活動中または就活を終えた大学生を対象に、最終面接の通過率に関するアンケートを実施しました。

その結果、「最終面接で不採用になった経験はありますか?」という質問に対し、「はい」と答えた人は意外にも多く、30.1%でした!

最終面接を経験した人のうち、半数以上が不採用の経験があるという結果に。何社の最終面接を受けたかにもよりますが、この結果から、最終面接にたどりついても内定が確実とは限らないことがわかりますね。

最終面接は「内定直前の確認程度」と思われがちですが、実際は企業が慎重に見極めを行う場であるため、不合格になる可能性も低くないのです。

「最終面接だから通過するだろう」と気を抜かず、最後まで準備を怠らないことが大切ですよ。

最終面接は、通過率が高いという印象を持っている方も多いですが、実際には「最終で絞る企業」も多いです。

だからこそ、一次~最終まで一貫した熱意とビジョンを持って臨むことが重要となります。企業研究や逆質問までしっかり準備しましょう。

こちらの記事では、面接に落ちる理由と対策をご紹介しています。最終面接の評価基準も説明しているので、次回の最終面接への対策を考えている人はぜひ参考にしてみてくださいね。

「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」

面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。

その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。

状況別に見る最終面接の合格率の違い

最終面接の合格率は企業や選考の状況によって大きく変わります。事前にその違いを知っておくことで、対策の方向性が明確になり、内定への可能性を高められるでしょう。

ここでは、合格率が変わりやすい代表的な要因を具体的に紹介していきます。

- 会社規模

- 採用人数

- 面接回数

- 選考時期

- 推薦の有無

- 選考タイプ

① 会社規模

企業の規模によって、最終面接の合格率には差があります。大手企業では応募者数が多く、選考基準も厳しめなため、最終面接でも30〜50%程度が不合格になることもありますよ。

一方で、中小企業では採用人数を確保したい背景から、最終面接まで進めば7〜9割が内定を得るケースも珍しくありません。

大企業の最終面接では経営陣との対話が中心になるため、企業理念への理解や入社後の貢献意欲をしっかり伝える必要があります。

最終面接は言葉の一つひとつに説得力が求められます。企業理念や将来のビジョンに共感するだけでなく、それをどう行動で示せるかまで整理しておくと安心ですよ。

一方、中小企業では熱意を重視される場面も。「素直さ」や「会社との相性」を見ている企業も多いので、人柄が伝わる受け答えのほうが好印象になることもありますね。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

② 採用人数

採用予定人数が多い企業では、比較的合格しやすくなります。たとえば、複数名を同時に採用したい企業であれば、最終面接の合格率は60〜80%程度になることも。

一方で、少数精鋭を目指す企業では、最終面接でも30〜50%しか通過しないこともあるため油断は禁物です。

候補者同士の細かい比較によって合否が決まることも多く、少しの差が命運を分ける場面もあるでしょう。

採用人数によって合格率が変動するのは事実ですが、最終面接では採用人数に関わらず、企業文化との相性や価値観の一致を見られる傾向が強まります。

実際、私たちも学生のサポートをする中で「学生の将来性」や「入社後の伸びしろ」を重視する企業が多い印象を受けます。人数が多いからといって油断せず臨みましょう。

③ 面接回数

面接の回数が多い企業では、最終面接が意思確認程度になることが多く、合格率も60〜80%程度と高くなる傾向があります。これは、それまでの面接で十分に評価が進んでいるためです。

一方、面接回数が少ない企業では、最終面接にすべての選考が集中するため、通過率は30〜50%と低めになることもあります。

④ 選考時期

選考を受ける時期も、最終面接の合格率に影響します。早期選考では合格率が30〜50%程度とやや低めですが、準備次第では高く評価されやすいのが特徴です。

一方、後期選考(秋〜冬)では合格率が50〜70%まで上がることもありますが、即戦力や本気度を見極められるため、より強いアピールが求められます。

早期選考の合格率はやや低い傾向にある一方、企業側としては「早期に応募してくれる=志望度が高い」と判断しやすいです。

そのため、意欲や準備がしっかり伝われば、合格率が一気に高まる傾向にあります。選考時期に応じて戦略を切り替えて準備することが重要です。

⑤ 推薦の有無

推薦がある場合、企業側はある程度の信頼を持って最終面接に臨むため、合格率は70〜90%と非常に高くなる傾向があります。特に理系職種や専門職ではその傾向が顕著です。

ただし、推薦があるからといって気を抜くと、不合格になるケースも1〜3割ほど存在します。推薦があっても本人の適性や熱意が重視されるため、十分な準備が必要です。

以下の記事では、学校推薦で最終面接に落ちる理由と対策法などをご紹介しています。推薦で進んだ最終面接でも気を抜かず、「落ちるかもしれない」という緊張感をもって準備する意識が大切です。

⑥ 選考タイプ

企業の選考タイプによっても、最終面接の合格率は異なります。人物重視の企業では、合格率が50〜80%と高めになることが多いですが、価値観の一致や素直さが重視されますよ。

一方、スキル重視の企業では合格率が30〜60%程度にとどまる場合もあり、具体的な実務経験や成果を問われる場面が多くなります。

最終面接で企業がチェックするポイントとは?

最終面接では、企業が「内定を出すべきかどうか」を最終的に判断する重要な場面です。これまでの選考よりも「人柄」や「入社意欲」といった要素が重視されます。

ここでは、具体的にどのようなポイントが見られているのかについて解説します。

- 内定を出した時に入社してくれるかどうか

- 企業が求める人物像とマッチしているか

- 人柄や性格に魅力があるか

- 志望度の高さが伝わっているか

- 企業への貢献可能性が感じられるか

① 内定を出した時に入社してくれるかどうか

企業が最終面接で最も重視するのは、「この学生は内定を出した場合、本当に入社してくれるのか」という点です。

新卒採用は時間も費用もかかり、辞退によって採用計画が狂うと大きな損失となってしまうため、最終面接では「入社の意思」をはっきりと示すことが求められます。

他社の選考状況を聞かれた際に曖昧な返答をしてしまうと、「本命ではないのか」と疑われてしまうかもしれません。

志望動機を明確に語ることに加えて、「御社で働くことを第一に考えている」というような表現を使い、真剣度を伝えることが重要です。

さらに、質問に対して誠実に答える姿勢も大切ですよ。たとえ迷いがある場合でも、企業への敬意や納得感を示す言い方を工夫しましょう。

言葉だけでなく、表情や声のトーンからも入社意欲は伝わるものです。緊張していても、落ち着いた態度で話すことが信頼感につながります。

最終面接では私たちも、「この人はうちに来てくれるのか」という不安は常に持っていますね。最終的な決断をしても問題なく承諾してくれるかはどうしても気になります。

そのため、入社意欲を知るために「他社の選考状況」や「志望度の高さ」を聞くこともあります。納得のいく理由や態度があると、本気度が伝わってきますね。

② 企業が求める人物像とマッチしているか

企業は、応募者が自社の価値観や社風にフィットするかどうかを、最終面接で慎重に見極めています。これは、早期離職を防ぎ、長期的に活躍してくれる人材を確保したいからです。

たとえば、ベンチャー企業であれば「自走力」や「変化を楽しめる柔軟性」が重視されることが多く、保守的な考え方や指示待ちの姿勢はマイナスに働く可能性があります。

反対に、伝統を重んじる企業であれば、協調性や慎重さがプラスに評価されることもあるでしょう。そのためには、事前に企業研究を徹底し、「求める人物像」を正しく理解することが必要です。

そして、自分の価値観や行動スタイルが、企業とどのように重なっているのかを面接の中で具体的に伝えていきましょう。

また、自分がどのような環境でパフォーマンスを発揮できるのかを把握しておくことも重要です。それにより、面接官に「うちでなら活躍できそうだ」と思わせられるでしょう。

最終面接で重視するのは「自社で活躍できるイメージが湧くか」です。価値観やカルチャーを理解し、それに合う志望理由を話せていると好印象を受けます。

特に印象に残るのは、自分の考え方や働き方が「なぜその企業に合うのか」を、自身の経験と結びつけて話せる人ですね。

企業の求める人物像や能力を把握しておけば、アピールすべきポイントが分かってアプローチしやすくなります。より深い企業研究をするために、以下の記事を参考にノートを作成するのもおすすめですよ。

「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。

③ 人柄や性格に魅力があるか

企業は、応募者のスキルや知識だけでなく、「一緒に働きたいと思えるかどうか」を非常に重視しています。

どんなに優秀でも、人間的な魅力に欠けていると、チームとしての調和が取れなくなる可能性があるためです。そのため、人柄や性格が最終面接では大きな判断材料となります。

たとえば、受け答えの際に笑顔を見せることや、相手の話にしっかりと耳を傾ける姿勢は、誠実さや協調性を印象づける要素となるでしょう。

逆に、質問に対して短く素っ気なく返すだけでは、積極性やコミュニケーション能力に不安を感じさせてしまうかもしれません。

また、面接官が見ているのは言葉だけではなく、目線や姿勢、声のトーンなど、非言語的な要素も含めた「雰囲気」全体で判断されます。

自然体でありながらも、相手を尊重する態度や感謝の気持ちを持って接することが、結果的に大きな信頼感につながるでしょう。

人柄や性格は、最終面接において重要な評価基準になります。特に「一緒に働くイメージが持てるか」は、私たちが強く意識するポイントです。

また、自分の言葉で率直に話せているかにも注目しています。多少言葉が詰まってしまっても、自分の考えや想いを自分なりに伝えてくれると好印象ですね。

④ 志望度の高さが伝わっているか

企業は最終面接で、「この人は本当にうちの会社に入りたいのか」を見極めようとしています。

そのため、単に「第一志望です」と伝えるだけでは不十分で、その理由や根拠を具体的に示す必要があるでしょう。企業研究が不十分なままでは回答が表面的になり、熱意が伝わりにくくなります。

効果的なのは、「この職場でこんなことを実現したい」といった将来のビジョンを語ることです。具体的なイメージを持って話すことで、「本気で入社したい」という思いが伝わりやすくなります。

その際は、企業への理解と自身の希望や価値観が一致しているかを意識することが大切です。準備不足はすぐに見抜かれてしまうため、面接前には企業研究と自己分析を丁寧に行っておきましょう。

特に「入社後に取り組みたいこと」が明確な人は、企業理解を深めてきたことが伝わり、こちらも「この人は本気だな」と感じやすいですね。

事業内容だけでなく、社風や働き方、社員の考え方まで触れて話せると、企業との相性や本気度がより伝わります。

⑤ 企業への貢献可能性が感じられるか

企業が注目しているのは、「この人が入社したら、どのように貢献してくれるか」という点です。「働きたい」という気持ちだけではなく、自分の強みをどう活かせるかを具体的に語ってください。

たとえば、アルバイトで培った対応力や、サークルで得た調整力などを、自身の強みとして紹介し、業務でどう活かすかを説明しましょう。

また企業は、「この人がチームに加わったら、どう変わるか」をイメージできるかを重視しています。

そのため、今の自分に足りない部分があっても、それを補おうと努力している姿勢や、将来伸ばしたいスキルについて話すことができれば、前向きな印象を与えられますよ。

あわせて、「入社後にどんな役割を担い、どんな成果を目指したいか」といった将来像を描くことも効果的です。こうした視点で自己アピールを行えば、「この人なら任せられる」と企業に感じてもらえるでしょう。

面接で特に注目するのが、「自社で活躍する姿が想像できるかどうか」です。スキルがあるだけでなく、その強みをどの業務にどう活かすのかを見ています。

また、「今後どう成長したいか」が明確な人には将来性を感じます。入社後のキャリアイメージを描けている学生は、こちらからの質問にも柔軟に対応できる傾向がありますね。

面接が不安な人必見!振り返りシートで「受かる」答え方を知ろう

面接落ちを経験していくと、だんだんと「落ちたこと」へのショックが大きくなり、「どこを直せばもっとよくなるんだろう?」とは考えられなくなっていくものですよね。

最終的には、まだ面接結果が出ていなくても「落ちたかも……」と焦ってしまい、その後の就活が空回ってしまうことも。

「落ちた理由がわからない……」「次も面接落ちするんじゃ……」と不安でいっぱいの人にこそおすすめしたいのが、就活マガジンが無料で配布している面接振り返りシートです!

いくつかの質問に答えるだけで簡単に面接の振り返りができ、「直すべき箇所」「伸ばすべき箇所」がすぐに分かりますよ。また、実際に先輩就活生が直面した挫折経験と、その克服法も解説しています。

面接の通過率を上げる最大の近道は「過去の面接でどうして落ちた・受かったのか」を知ることです。面接の振り返りを次に活かせれば、確実に通過率は上がっていきます。

「最終面接の合格率を上げる方法がわからない…」と思っている人も、まずは面接振り返りシートで、「次の面接への活かし方」を学んでいきましょう。

最終面接の合格率を上げる方法

最終面接は内定に近づいた段階とはいえ、決して気を抜いてはいけません。むしろ、ここでの準備や対応が合否を大きく左右します。

企業側は「一緒に働けるかどうか」を最終的に見極めているため、これまで以上に誠実さや志望度が求められます。ここでは、合格率を高めるための具体的なポイントを紹介します。

- 企業研究を徹底して行う

- これまでの面接内容を振り返る

- 社長・役員の情報を事前に調べる

- 志望動機と自己PRを強化する

- 逆質問をしっかり準備する

- 業界や企業に関するニュースをチェックする

- 最終面接でよくある質問の回答を準備する

- お礼メールで好印象を残す

①企業研究を徹底して行う

最終面接で高評価を得るには、企業への理解を深めておくことが大切です。特に、経営理念や事業内容、社風について具体的に話せると好印象につながります。

「御社の〇〇という取り組みに共感しました」と伝えられれば、志望度の高さを効果的に示せるでしょう。

一方で、表面的な理解しかないと「本気度が足りない」と思われるおそれもあります。企業HPだけでなく、SNSや業界ニュース、IR情報まで幅広くチェックすることがポイントです。

社長メッセージや企業理念のページも見逃せません。自分の価値観と照らし合わせて、納得感のある志望理由を用意しておくと、説得力のある回答につながります。

徹底した企業研究は、ただ知識を詰め込むだけではなく、「なぜ自分がこの企業を選ぶのか」を明確にするためにも役立ちますよ。

相手に「この学生はしっかり考えている」と思わせることができれば、合格への道はぐっと近づくでしょう。

私たちも選考準備をサポートする中で、「その企業で働く理由」を言語化できている人ほど、最終面接で評価されやすいと感じています。

自分の価値観と企業理念の繋がりを見つけ、自分の言葉で話せることが重要です。IR情報やHPなどで、企業の中長期的な方針などを理解しておきましょう。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

②これまでの面接内容を振り返る

最終面接では、これまでの面接で話した内容との整合性が問われます。過去に話した志望動機やエピソードに一貫性がないと、信頼感が薄れてしまうかもしれません。

話の軸がぶれていると、「この人は本当にうちで働きたいのか?」という疑問を持たれてしまいます。一次や二次の面接で何を話したのか、どんな質問にどう答えたかを改めて整理しておくことが大切です。

特に、自分の強みや仕事観に関しては、多少の表現の違いはあっても中身が変わらないように注意しましょう。面接のたびに軸を強化してきたという積み重ねをアピールできれば、面接官の安心感にもつながります。

また、前回の面接で指摘されたことや質問された点について、再度深く掘り下げておくと、改善意識も伝わりますよ。

最終面接では、話す内容の一貫性はもちろん、「なぜこの企業なのか」という納得感のある理由を伝えられているかが非常に重要です。ここがブレると一気に信用度が下がってしまうんですね。

一次・二次面接の録音やメモが残っていれば、それを振り返るだけでも軸のブレに気づけますよ。

これまで就活の中で積み重ねてきた経験は、大きな強みになります。就活日記をつけておくことで、客観的に振り返ることができ、反省点を次に活かしやすくなるのでおすすめですよ。

「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。

③社長・役員の情報を事前に調べる

最終面接では、社長や役員が面接官となる場合が多くあります。相手の考え方や価値観を事前に知っておくことで、効果的なコミュニケーションが取りやすくなるでしょう。

役員がどのようなことに関心を持ち、どのようなビジョンを描いているのかを把握しておくことは非常に有利です。

たとえば、挑戦を重んじるタイプの経営者には、自分の失敗とそこから学んだ経験を交えて「挑戦し続ける姿勢」をアピールできます。

数字重視の方には、過去の成果や具体的な目標を用いて、論理的に話を組み立てると効果的です。こうした相手に合わせた対応ができると、理解力や柔軟性を評価してもらいやすくなります。

情報収集は、企業HPの役員紹介欄やインタビュー記事、講演会の動画などが参考になります。SNSなどで発信しているケースもあるため、広く調べておきましょう。

しかし、社長・役員の情報を集めにくい企業もあるでしょう。その際はOB・OG訪問を通して、より近くにいる人の話を聞くのも効果的です。具体的なやり方については、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

④志望動機と自己PRを強化する

最終面接では、志望動機や自己PRを改めて問われることが多くあります。それまでに話した内容をベースにしながら、より深く、企業ごとに合わせた言い回しにブラッシュアップしましょう。

志望動機では、企業のビジョンや取り組みに対する自分の考えや共感ポイントを具体的に伝えてください。

単に「御社の理念に共感しました」だけで終わらず、「自分の〇〇の経験と重なり、特に〇〇という点に魅力を感じた」といったように、結びつきを示すことがポイントです。

自己PRでは、定型的な表現ではなく、自分らしさを感じてもらえるようなエピソードを選びましょう。

どんな課題にどう取り組んだのか、結果として何が得られたのかを整理し、企業の求める人物像に照らして語るよう意識してください。丁寧な準備が、自信ある話し方と説得力を生み出しますよ。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

⑤逆質問をしっかり準備する

逆質問は、最終面接の中でも就活生の理解度と関心の高さが試される重要な場面です。

特に経営層を相手にする場合、質問の内容が浅いと評価を下げてしまう可能性もあるため、準備を怠らないようにしましょう。

たとえば、「貴社が今後注力される事業において、新卒にはどのような役割が期待されるのでしょうか?」といった質問は、会社の方向性に興味を持ち、それに関わりたいという意欲を伝えられます。

一方で、「残業はどのくらいありますか?」など待遇に偏った質問は、この段階ではやや慎重に扱うべきでしょう。

もちろん気になる点ではありますが、まずは仕事への関心を強く示すことを優先してください。逆質問は自己アピールの延長と捉えて、戦略的に用意することが重要です。

⑥業界や企業に関するニュースをチェックする

面接では、企業の最近の動きや業界全体のトレンドについて話題になることも少なくありません。情報を把握しているかどうかで、関心の深さや情報収集力を評価される場合もあります。

直近のニュースを押さえておくことは、面接対策として非常に有効です。たとえば、企業が新たに打ち出した事業方針や、業界再編に関するニュースを踏まえて質問や回答ができれば、視野の広さをアピールできます。

「〇〇の記事を拝見し、非常に刺激を受けました」などの切り出し方は、自然でスマートな印象を与えるでしょう。

情報収集には、日経新聞や業界専門誌、企業のプレスリリースやSNS、IR情報などを活用してください。競合他社の動向にも目を配ると、比較の視点も養われます。

情報を知識として終わらせず、自分の考えと結びつけて話すことが評価を高めるカギです。

⑦最終面接でよくある質問の回答を準備する

最終面接では、「なぜこの会社なのか」「5年後どんな自分になっていたいか」といった定番の質問が多く投げかけられます。

こうした質問にはあらかじめ自分なりの答えを用意しておくと、落ち着いて対応できるでしょう。

ただし、準備した答えをそのまま話すと、棒読みのような印象を与えてかねません。話す際は自然なトーンと表現で、自分の言葉として伝えることが大切です。

質問の意図をきちんと理解し、その場に合った話し方ができれば、評価はぐっと上がるでしょう。また、想定外の質問に対応するために、質問の種類ごとにいくつかのバリエーションを用意しておくと安心です。

「何を聞かれても、自分の考えを軸に話せる」状態にしておけば、どんな質問でもブレずに答えられるようになります。

「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」

面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。

その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。

⑧お礼メールで好印象を残す

面接が終わった後も、評価を上げるチャンスは残っています。その1つが、お礼メールです。

面接を受けた日のうちか、遅くとも翌日中には送信しましょう。メールの内容はシンプルで構いませんが、丁寧で誠意のある表現を心がけてください。

「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」と感謝を伝えたうえで、「お話をうかがい、御社で働きたい気持ちがさらに強まりました」などと、熱意も添えると良い印象につながります。

長すぎたり堅苦しすぎる文面は逆効果になることもあるため、あくまで自然体で、面接の感謝と入社意欲を簡潔に伝えるように意識しましょう。

成功・失敗談から学ぶ!最終面接の合格率に影響したリアルな体験談

最終面接の合格を目指している皆さんにとって、「何を重視してどう対策すれば合格できるか」ということは非常に気になりますよね。

本章では、実際に最終面接を通過した先輩就活生の成功談と、反対に最終面接に落ちてしまった失敗談を紹介します。

これらの体験談を通じて、どのような準備が合格につながるのか、また逆にどこに注意を払うべきなのかを事前に確認してください。

- 職種への理解が重要!具体的なキャリアプランで合格した成功談

- 「なぜ御社か」を明確に!他社選考中でも熱意を伝えた成功談

- 逆質問でまさかの逆効果!企業研究が裏目に出た失敗談

① 職種への理解が重要!具体的なキャリアプランで合格した成功談

| A.Sさん(24歳・文系・私立)の体験談 |

|---|

| 最終面接で大切なのは「入社後に何をしたいか」というキャリアプランをしっかりと示すことだと実感しました。 僕は最終面接で、志望する職種の業務内容を深く理解した上で、「具体的に何をしたいか」を明確に話しました。これが面接官に響いたと思います。 特に、僕がその職種にどれだけ情熱を持っているか、将来どのように貢献したいかという部分をしっかり伝えたことで、志望度が伝わったのが大きかったです。 志望動機は確かに大事ですが、最終面接ではただ「興味があるから」ではなく、具体的なビジョンが求められると感じました。それをしっかりと準備しておけば、面接でも自信を持って話せます。 面接前には、業務内容だけでなく、自分のキャリアビジョンが企業の方向性と合っているかをもう一度確認しておくことをお勧めします。 |

企業は、入社後に自分の役割をしっかり理解し、成長し続ける意欲のある人材を求めています。そのため、具体的な業務内容を深く理解し、明確なキャリアプランを示すことが大切です。

最終面接ではただ志望理由を述べるだけでなく、「入社後に何をしたいか」を具体的に伝えましょう。

志望動機の背後にある具体的なキャリアビジョンをしっかり示すことで、面接官に信頼感を与え、合格の可能性を高めることができます。

さらに、企業のビジョンと自分の方向性が合っているかを事前にチェックすることで、より説得力のあるアピールにつながります。

自分の成長の道筋が明確であれば、面接官から見ても納得できる内容になりますよ。

「キャリアビジョンが具体的にイメージできない…」と悩んでいる方には、以下の記事もおすすめです。将来の展望の考え方について4ステップで解説しています。自分らしいキャリアビジョンを見つける参考にしてくださいね。

②「なぜ御社か」を明確に!他社選考中でも熱意を伝えた成功談

| Aさん(24歳・文系・国公立)の体験談 |

|---|

| 最終面接では「なぜ他社ではなく弊社なのか」といった質問が出ました。 私自身、他社の選考にも参加していて、いくつか選考が進んでいる企業もあったのですが、正直、志望度に優劣をつけていなかった時期は、そういった質問にうまく答えられず落ちたことが何度かあります。 ただ、このときは事前に「どうして自分がこの会社を第一志望にしたのか」を紙に書き出して整理していたので、選考状況を聞かれても、軸をぶらさず答えることができました。 たとえば、「他社ではなく御社を志望する理由としては、〇〇という考え方や社風が、自分の価値観と一致していると感じたからです」というような形ですね。 ガクチカや志望動機の完成度が高くても、選考状況への説明に説得力がなければ通らないこともあるので、最後の詰めとして準備しておくべきだと感じました。 |

最終面接では、他社の選考状況に対する質問が頻出です。企業は志望度の高さを最終確認するため、複数社を受けている就活生に対して「なぜ弊社なのか」という一歩踏み込んだ回答を求めてきます。

この質問に曖昧な答えしかできないと、「第一志望ではないのかも」と判断されてしまう可能性も。

Aさんのように事前に志望順位の理由を言語化しておくと、面接中にブレずに答えることができます。最終面接では「志望理由の妥当性」が評価されやすいことを意識しておきましょう。

他社の選考状況と自社を選ぶ理由を聞かれた際、深く掘り下げた動機や根拠を伝える準備ができていなければ、納得のいく回答は難しくなります。

最終面接では、自社を志望する理由がどれだけ自分自身の価値観や経験と結びついているのかを明確に伝えることが重要です。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

③逆質問でまさかの逆効果!企業研究が裏目に出た失敗談

| Aさん(24歳・文系・国公立)の体験談 |

|---|

| 志望度が高かった企業の最終面接で、逆質問のときに面接官から少し厳しい言葉をもらってしまいました。 「御社は主力事業の〇〇が特徴的で、それによって△△だと認識しているのですが〜」という質問をしたんですが、「その認識で合っていると思っていそうだが、自社の全てがそれだけだとは思わないでほしい」と返されました。 内容そのものというより、「自信満々で言い切ってしまった話し方」に問題があったと感じました。後から振り返ると、知識を披露するような聞き方になっていたんだと思います。 そこで対策として、自分の話し方を録音・録画して、印象の悪い話し方や表情を客観視できるようにしました。加えて、企業研究を徹底した上で、あえて「知らない姿勢」で質問するようにもしました。 知っていても素直さを見せる意識が足りてなかったと反省しています。 |

知識をもとに質問を組み立てたとしても、断定口調や上から目線に聞こえてしまうと、柔軟性や謙虚さに欠ける印象を与える可能性があります。

特に最終面接では、人柄や社風との相性も見られるため、印象の差が合否に直結しやすいです。

録音・録画による話し方の振り返りは、伝え方の改善において有効な対策といえます。逆質問は、質問の中身だけでなく「どう伝えるか」も重要なポイントです。

また、今回のケースのように「知っていること」をベースにしながらもあえて謙虚な姿勢で尋ねるという工夫は、素直さや吸収力を伝えるうえで効果的ですよ。

企業が求める人柄や人物像を意識して、話し方を工夫してみてください。

最終面接に受かる人の特徴

最終面接は、内定への最終関門として多くの就活生が緊張する場面です。企業はこの場で最終的な人物評価を行い、入社後に活躍できるかどうかを見極めます。

ここでは、最終面接に受かる人の特徴を5つの観点から紹介します。

- 入社意欲が明確に伝えられる人

- 将来のビジョンや熱意を具体的に語れる人

- 企業理解や業界理解が深い人

- 質問に論理的かつ一貫性のある回答ができる人

- 第一印象が良く、好感を持たれる人

① 入社意欲が明確に伝えられる人

最終面接で合格するには、「この会社にどうしても入りたい」という強い気持ちを、具体的な言葉で伝えることが大切です。

企業側は、応募者が本気で志望しているのか、内定を出したあとに辞退されないかどうかを注視しています。

たとえば、企業理念やビジネスモデルに共感していることや、自分のやりたい仕事と会社の方向性が一致していることを交えて話すと、意欲が伝わりやすくなりますよ。

一方で、志望動機が曖昧だったり、他社との比較を中心に話してしまうと、本気度を疑われかねません。

入社意欲を的確に伝えるには、事前の企業研究と自分の価値観の整理が欠かせません。さらに、入社後にどのように会社へ貢献していきたいかまで言及できれば、説得力が格段に高まります。

具体的なエピソードや、自分のスキルとの関連性を交えることで、面接官にも納得感が生まれやすくなるでしょう。

意欲の強さをアピールする際は、単なる熱意だけでなく「この仕事を通じて何を成し遂げたいのか」まで言葉にできると説得力があります。

さらに、自分の価値観とどうつながっているのかが伝えられると、「この人は入社後も活躍してくれそうだ」と感じますね。

最終面接ではとにかく具体性が重視されるので、志望動機はとことん深掘る必要があります。以下の記事を参考にしながら、企業の重役にも響く志望動機を完成させましょう。

② 将来のビジョンや熱意を具体的に語れる人

最終面接では、長期的に活躍できるかどうかも評価されます。そのため、「将来こうなりたい」といった明確なビジョンと、それに向けて今後どう努力するつもりかを語ることが求められます。

単に夢を語るだけでは説得力に欠けるため、仕事内容やキャリアパスと結びつけて話すことが大事です。

たとえば、「3年後にはチームリーダーとしてプロジェクトを主導したい」といった目標であれば、実現性と意欲の両方が伝わるでしょう。

こうした具体性のある話が、面接官に好印象を与えるポイントです。さらに、これまでの経験と将来のビジョンをつなぐことで、自分がそのビジョンに向かってどのように成長していくかをイメージしてもらいやすくなります。

面接官も「この人と一緒に働く未来」を想像しやすくなるため、印象に残る可能性が高まるでしょう。

重要なのは「実現可能性」と「組織内での役割への理解」です。事業や文化をよく理解していないと、的外れな将来像に聞こえてしまうことも。

「その会社でなぜその将来像が叶うのか」を説明できると、説得力がグッと増しますよ。

③ 企業理解や業界理解が深い人

最終面接では、企業や業界に関する理解の深さも重要な評価ポイントです。入社後に環境へスムーズに適応し、長く活躍できるかどうかが問われます。

企業研究や業界分析で得た情報を、自分の言葉で説明できることが理想です。たとえば、その企業の強みや他社との違いに触れながら、自分がどのように貢献できるかを話すことで、理解度と適応力が伝わります。

表面的な知識では見抜かれてしまうため、地道な準備を積み重ねておきましょう。さらに、面接時に自分なりの視点や意見を織り交ぜることで、単なる知識ではなく、本質を理解しようとする姿勢が伝わります。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

④ 質問に論理的かつ一貫性のある回答ができる人

最終面接では、抽象的で深い質問をされることが多くなります。このとき、どれだけ論理的に、かつ一貫した考え方で答えられるかが問われるでしょう。

たとえば、「なぜこの業界か」「なぜこの企業か」といった問いには、過去の経験と結びつけて話すことで、より説得力が増します。

内容に一貫性がないと、「この会社が本当に第一志望なのか」と疑念を持たれるかもしれません。

回答の精度を高めるには、自分の就活軸を明確にしておくことが効果的です。さらに、複数の質問を受けた場合でも、根本の価値観がぶれないように整理しておくことが大切ですよ。

⑤ 第一印象が良く、好感を持たれる人

最終面接では、第一印象の良さが想像以上に大きな影響を与えます。面接官の中には、最初の数分で「一緒に働きたいかどうか」を判断する人もいるからです。

姿勢や表情、声のトーン、目線など、非言語の要素も意識しましょう。また明るいあいさつや落ち着いた所作、自然な笑顔は好印象を与えやすくなります。

内容がしっかりしていても、暗い表情や不安げな態度があると、評価が下がるかもしれません。そのため、緊張していても、「感じの良さ」を意識することで、全体の印象を大きく変えられるでしょう。

さらに、身だしなみや話し方、姿勢の安定感も第一印象を左右する大きな要素です。清潔感があり、相手に不安を与えない雰囲気をつくることが、最終面接では非常に重要ですよ。

「ビジネスマナーできた気になっていない?」

就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。

ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。

最終面接で落ちる人の特徴

最終面接まで進んだにもかかわらず、不合格になる人には共通の傾向があります。企業はこの段階で「一緒に働きたい人かどうか」を重視するため、わずかなミスが合否に直結するかもしれません。

ここでは、最終面接で落ちやすい人の特徴を紹介します。

- 面接での回答に一貫性がない人

- 入社する意欲が低いと判断される人

- 企業の求める人物像に合っていない人

- 基本的なマナーや礼儀が欠けている人

- 準備不足で浅い受け答えしかできない人

① 面接での回答に一貫性がない人

最終面接では、志望動機やキャリアビジョンの一貫性がこれまで以上に問われます。

これまでの面接で話してきた内容と矛盾している部分があると、「本当にこの会社に入りたいのか」「自己理解が足りないのではないか」といった疑問を持たれかねません。

たとえば、一次面接では「自分の強みは粘り強さ」と話していたのに、最終面接で「自分の強みはスピード感」と答えた場合、印象が悪くなる可能性が高いです。

事前に過去の面接内容を振り返り、主張の軸がブレていないかを確認してください。志望動機・自己PR・将来像の3点は特に重要で、すべてが一貫していることで説得力が増します。

自分の考えを深掘りし、他人の言葉ではなく自分の言葉で語る準備をしておきましょう。

一貫性をもって面接に臨むには、就活の軸を用意しておくことが重要です。自分が大切にしている価値観に沿って志望動機や自己PRを考えると、矛盾が生まれにくく、より説得力のある内容になりますよ。

② 入社する意欲が低いと判断される人

企業は最終面接で「本当にうちに来るのか?」という確信を持ちたいと考えています。どれだけ能力や経験があっても、意欲が伝わらなければ内定を出すには至りません。

たとえば、「他の企業と迷っている」と伝えたり、企業研究が浅かったりすると、「熱意が感じられない」と判断されがちです。

また、逆質問の際に会社への理解や興味が感じられない内容ばかりだと、本気度を疑われるでしょう。意欲を示すには、企業の理念や事業内容に対する共感を具体的に話すことが効果的です。

さらに、「自分はこの会社でこういった仕事をしたい」「こんな成長がしたい」といった将来のビジョンを語ることで、説得力が格段に上がりますよ。

入社意欲は言葉だけでなく、準備や姿勢でも伝わります。しっかり準備を重ねることが、企業側の安心感につながるのです。

最終面接では「この人は本当に入社する気があるのか」を慎重に見ています。実は、言葉だけでなく目線や話す姿勢からも本気度は感じられるのです。

逆質問では「●●の取り組みに関して、自分は△△の形で貢献したいが、~~はできるか?」など具体的な問いかけがあると本気度を感じ取れますね。

③ 企業の求める人物像に合っていない人

どれだけ優れたスキルや経験があっても、企業が求める人物像にマッチしなければ内定にはつながりません。

最終面接では、社風との相性や人間性まで見られることが多く、「この人と一緒に働けるかどうか」が最大の判断基準になります。

たとえば、ベンチャー企業であれば「変化に柔軟に対応できる主体性」、大手企業であれば「周囲と協調しながら長期的に成長できる安定性」など、重視する要素が大きく異なるでしょう。

この違いを理解しないまま受け答えをしてしまうと、企業にとっての魅力が伝わりにくくなってしまいます。

対策としては、企業HPや説明会、OB訪問を通じて求める人物像をリサーチし、自分の経験や強みがそれにどう合致するのかを具体的に伝えることが重要です。

「自分のどの部分が企業にマッチしているのか」を明確に語れるようにしておいてください。企業が大切にしている価値観と自分の価値観が重なる部分を強調することで、好印象を残せます。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

④ 基本的なマナーや礼儀が欠けている人

最終面接では、ビジネスマナーや社会人としての基本的な礼儀も重視されます。

たとえば、入退室の姿勢や言葉遣い、挨拶のタイミング、座り方など、些細に見える点が印象に大きく影響することがあります。

服装が乱れていたり、目を見て話さなかったりすると、「この人は社会人としての常識が備わっていないのではないか」と疑われかねません。

企業としては、社員として安心して顧客の前に出せる人材を選びたいと考えるものです。もしマナーに不安があるなら、模擬面接での練習や、動画を撮って自分の姿を客観的に確認する方法がおすすめです。

第一印象を良くするためには、表情や声のトーンも含めて細部まで意識する必要があります。マナーは短期間で改善できる部分でもあるため、直前でも必ず見直しと練習を行っておきましょう。

「ビジネスマナーできた気になっていない?」

就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。

ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。

⑤ 準備不足で浅い受け答えしかできない人

最終面接では、企業や業界への理解、そして自分のキャリアプランの具体性が問われます。

たとえば「成長性に魅力を感じました」といった曖昧な表現では、説得力に欠けるでしょう。どの事業に、どんな点で成長を感じたのか、そして自分がその中でどう関わりたいのかまで語ることが重要です。

また、自分の将来像と企業の方向性が合っていると伝えられれば、評価はさらに高まります。こうした受け答えには、企業研究や自己分析の深さがそのまま表れるものです。

つまり、事前準備の質が面接全体の印象を左右します。どんな質問にも自信を持って答えられるよう、十分に準備して臨みましょう。

準備を徹底して最終面接の合格率を高めよう

最終面接の合格率は一概に言えず、企業の規模や職種、選考時期など様々な要因で左右されます。特に企業が求める人物像と一致しているか、入社意欲が明確に伝わっているかは合格の鍵となりますよ。

さらに、企業研究や過去の面接の振り返り、役員の情報収集などの事前準備が合格率を左右します。

PREP法における「結論」として言えるのは、最終面接を突破するには「企業への熱意」と「自分を論理的に伝える力」が不可欠ということです。

準備を怠らず、自分自身を丁寧に見せることで、最終面接の合格率を大きく引き上げられるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。