【例文付き】600字のガクチカはどう書く?基本構成や書き方を徹底解説!

「ガクチカって600字も書けるかな…」

エントリーシートや面接で定番の「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」。限られた文字数の中で自分の強みを伝えるのは難しいですよね。

600字は短すぎず長すぎず、構成力と具体性の両方が求められるボリュームです。 そこで本記事では、600字のガクチカを書く際のポイントを、例文付きでわかりやすく解説します。

ガクチカ作成のお助けアイテム

- 1ES自動作成ツール

- AIが【ガクチカ・自己PR・志望動機・長所・短所】を全てを自動で作成

- 2赤ペンESでガクチカを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに

- 3ガクチカのテンプレシート

- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える

- 4強み診断

- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる

ガクチカとは?意味と概要

就活で聞かれる「ガクチカ」とは、「学生時代に力を入れたこと」の略です。具体的には、どんな課題に取り組み、どのように工夫や努力を重ねたかを通して、自分の成長や問題解決力を伝えます。

企業が注目しているのは「結果」よりも「過程」です。そのため、どんな状況で何を考え、どのように行動したのかが重要になります。

たとえば、アルバイトで売上を伸ばした話でも、「なぜその課題に取り組んだのか」「どのように工夫したのか」といった背景に焦点を当てると、より伝わりやすいでしょう。

就活で成功するためには、ガクチカを単なる経験談で終わらせないことが大切です。自分の考え方や価値観が行動にどう表れているかを示せると、面接官の印象に残りやすいですよ。

企業は「この学生が入社後にどんな活躍をしてくれるか」を見ています。ガクチカの意味を理解しておくことで、エントリーシートや面接の質を大きく高めることができるでしょう。

「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。

600字のガクチカは一般的?他文字数との違い

結論から述べると、600字のガクチカは一般的です。企業は、学生の人柄や考え方をより深く理解するために、600字と「やや長め」の文字数に設定しています。

300字では経験の概要しか伝わらず「なぜその行動したのか」「何を工夫したのか」が見えにくいですが、600字あれば動機~学びまでを全て説明できるため、学生の思考や成長過程がより明確に伝わります。

ただし、長ければ良いというわけではありません。600字という文字数で「情報を整理し、要点をまとめる力」が重要です。内容がまとまりきらないと、印象がぼやけてしまうおそれがあります。

限られた文字数の中で、何を伝えるべきかを意識して構成することが重要です。また、企業によっては400字や800字を指定するケースもあります。

短い文字数なら要点を簡潔に、長い文字数なら背景や考え方を詳しく書くなど、相手に伝わりやすい形を意識して書くようにしましょう。

企業がガクチカを600字で求める理由

企業がエントリーシートで「600字のガクチカ」を指定するのには、意図があります。単に長く書かせたいわけではなく、学生の人柄や考え方、そして将来性までを多面的に評価するためです。

ここでは、企業が600字のガクチカを求める6つの主な理由を詳しく解説します。

- 人柄や価値観を把握するため

- 文章構成力や表現力を評価するため

- モチベーションの根拠を知るため

- 自社との適性・相性を確認するため

- 面接時の深掘り材料を得るため

- エピソードの再現性を見極めるため

①人柄や価値観を把握するため

企業がガクチカを通して最も注目しているのは、その人の人柄や価値観です。どんな課題に挑戦し、どんな考え方で行動したのかを知ることで、学生の本質的な部分が見えてきます。

たとえば、困難な状況でどのように乗り越えたか、周囲との関係をどう築いたかといった姿勢からも、その人の誠実さや責任感が伝わるものです。

人柄を効果的に伝えるためには、ただ「頑張った」「努力した」ではなく、その背景や理由を丁寧に書くことが大切です。

「なぜそれに力を入れたのか」「どんな思いがあったのか」を具体的に表現してください。結果だけでなく、過程での気づきや工夫を入れると、あなたらしいエピソードになります。

最終的に「この人と働きたい」と思わせるエピソードにできるようにしましょう。

②文章構成力や表現力を評価するため

600字という指定文字数には、学生の文章構成力や表現力を見極めたいという狙いがあります。

300字ではエピソードの全体像を伝えるのが難しく、800字では冗長になりやすいため、600字は論理性と簡潔さの両方を判断しやすい分量なのです。

多くの企業は、限られた字数の中で情報を整理しながら伝える力を重視しています。

読みやすくするためには、「結論→理由→具体例→学び」の流れを意識して書くと良いでしょう。これはPREP法と呼ばれる構成で、読み手が内容を理解しやすくなります。

また、難解な語句を避け、自分の言葉でシンプルに表現することが大切です。文章の中にリズムをつけ、文末の言い回しを工夫すると、自然で印象に残るガクチカになるでしょう。

③モチベーションの根拠を知るため

企業は学生の「行動の原動力」を知りたいと考えています。つまり、「なぜその取り組みを頑張れたのか」「何がモチベーションになったのか」を通して、価値観や考え方を見ているのです。

成果そのものに加えて、努力を支える内面的な理由も重視されます。モチベーションをうまく表現するには、「当時の気持ち」や「行動の背景」を具体的に書きましょう。

たとえば、「仲間を支えたい」「自分を成長させたい」といった想いが伝えたり、「どうしてその気持ちが生まれたのか」「どんなきっかけがあったのか」まで説明できると説得力が増します。

企業は、行動に一貫性があり、意欲を持って努力できる人に好印象を持ちやすいと覚えておきましょう。

④自社との適性・相性を確認するため

600字という少し長めのガクチカには、「自社との相性を確かめたい」という意図があります。学生がどのような環境で力を発揮したかを知ることで、社風やチーム文化に合うかどうかを見極めているのです。

たとえば、協調性を重視する会社なら、チームワークの経験を重視し、挑戦的な社風なら、行動力や主体性を見ています。

また、相性を伝えるには企業研究が欠かせません。理念やビジョン、求める人物像を理解し、それに合ったエピソードを選びましょう。

「自分の価値観と企業の方針が一致している」と伝わると、説得力が上がります。また、ガクチカを通して「自分がこの企業で活躍できる理由」まで伝えられると面接官の印象に残りやすいでしょう。

⑤面接時の深掘り材料を得るため

ガクチカは面接での質問材料として活用されます。企業は600字というボリュームから、行動の背景や思考を読み取り、面接でさらに掘り下げて確認するのです。

そのため、内容に一貫性や具体性がないと、質問にうまく答えられず印象を下げてしまう可能性があります。「面接で深掘りされる」と意識してガクチカを書くことが大切です。

「なぜそう考えたのか」「他にどんな選択肢があったのか」など、自分の考えを明確にしておきましょう。また、具体的な数字や出来事を伝えると説得力が高まります。

「この学生の話をもっと聞きたい」と思ってもらえるように、一貫したエピソードを書くようにしましょう。

面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?

一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。

⑥エピソードの再現性を見極めるため

企業は、「学生時代の経験が社会人になっても活きるか」を見ています。過去に成果を出した行動や考え方が、仕事の場でも発揮できるかどうかを確認しているのです。

そのため、単なる成功体験を伝えるのではなく「経験をどう活かせるか」を意識してください。

たとえば、「リーダー経験で身につけた調整力を今後のチームマネジメントに生かしたい」など、仕事とのつながりを具体的に述べると良いでしょう。

企業は「成長し続けられる人材」を求めています。経験の再現性を示すことで、将来性のある人物だと印象づけることができるでしょう。

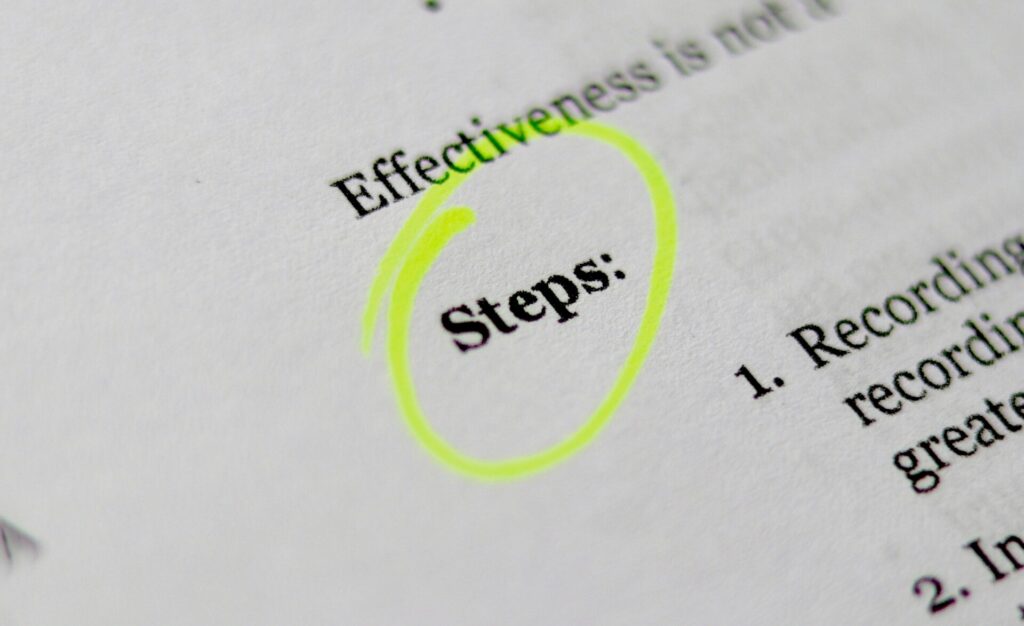

600字のガクチカの基本構成と書き方

ガクチカを600字でまとめる際は、全体の流れと構成が最も重要です。限られた字数で効果的に自分の経験を伝えるには、「何をどの順番で書くか」を意識することが欠かせません。

ここでは、600字ガクチカの構成を6つの要素に分け、それぞれの書き方とコツを詳しく解説します。

- 結論の書き方

- 動機の伝え方

- 課題・困難の説明方法

- 行動内容の具体化

- 成果・結果の表現方法

- 学びと今後の展望の書き方

「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。

①結論の書き方

ガクチカの冒頭では、最初の2〜3文で「どんな経験に力を入れたのか」を端的に示すことが重要です。最初に結論を提示することで、採用担当者は文章全体のテーマを瞬時に理解できます。

たとえば、「私はサークルの新入生勧誘活動で、参加率向上のための改善に取り組みました」と書けば、活動の目的と方向性がすぐに伝わります。

この部分では、曖昧な表現や抽象的な言葉を避けましょう。「頑張った」「努力した」では伝わりません。どんな立場で、どんな目的を持って取り組んだのかを具体的に示すことが大切です。

また、1文を長くしすぎず、シンプルでリズムのある書き出しを意識してください。読み手が興味を持てる導入を作ることで、印象が格段に良くなります。

さらに、結論部分では「何をしたか」だけでなく、「その経験で何を得たのか」を一言添えると、面接官の印象に残りやすいので意識してみてください。

②動機の伝え方

動機の部分は、あなたがその活動を始めた理由を説明するパートです。単なるきっかけではなく、「なぜその活動に取り組もうと思ったのか」を伝えることで、あなたの価値観や考え方が明確になります。

企業は、動機の内容から「この学生はどんなことに情熱を持てるか」を判断しています。

たとえば、「人との関わりを通して成長したい」「課題を放置できず、自分の力で解決したいと思った」など、自分の内面に根ざした動機を書くと良いでしょう。

表面的な理由ではなく、「自分らしさ」が感じられる表現が大切です。また、以前の経験から得た気づきが、その活動の選択に影響したことを伝えると、説得力が増しますよ。

読み手に「この人は目的を持って行動している」と伝わるようなガクチカにしましょう。

③課題・困難の説明方法

「課題や困難にどう対処したか」の説明は、学生の「問題解決力」や「忍耐力」を評価するために重要です。「どんな問題があり、なぜそれが課題だったのか」を明確にする必要があります。

たとえば、「チーム内で意見が割れた」「計画通りに進まなかった」「新しい試みが理解されなかった」など、具体的な状況を書きましょう。数字や事例を交えると説得力が増します。

さらに大切なのは、「問題をどう捉えたか」です。困難に直面した際に「他人のせいにしなかった」「課題をチャンスと捉えた」などと示すと、前向きな印象を与えやすいです。

課題はマイナス要素ではなく、「成長を示すための材料」として書くことを意識してください。

④行動内容の具体化

行動パートでは、あなたが課題に対してどのように取り組んだかを詳しく書きます。企業は「自ら考えて行動したか」「改善のためにどんな工夫をしたか」を知りたいと考えています。

たとえば、「ミーティングの頻度を週1から週2に増やした」「メンバー全員の意見を共有するためのLINEグループを作成した」など、実際に行った施策を明確にしましょう。

曖昧な表現を避け、行動を具体的に説明することが重要です。あなたの思考力や柔軟性が伝わる文章を意識してください。

⑤成果・結果の表現方法

成果を述べる部分では、あなたの行動がどんな形で実を結んだのかを明確に書きます。ここは読み手に「この学生は結果を出せる人だ」と印象づける重要なポイントです。

成果を書く際は、数字や比較を交えると説得力が増します。たとえば、「来場者数を前年比20%増加させた」「アンケートで満足度が平均4.5点に向上した」などです。

ただし、数字にこだわりすぎて「結果だけのアピール」にならないよう注意しましょう。企業は、過程を通して学んだ姿勢や判断力を評価しています。結果の裏にある努力や工夫を丁寧に説明しましょう。

また、成果が数字で表せない場合も、「メンバーの意識が変わった」「協力体制が強化された」など、チームや環境に与えたプラスの影響を伝えると効果的です。

結果の内容よりも「そこに至るまでのプロセス」を意識してください。

⑥学びと今後の展望の書き方

最後のパートでは、活動を通じて得た学びや成長を具体的に示し、それを今後どう活かしていくかを述べます。この部分があるかないかで、文章の完成度が大きく変わります。

単なる感想ではなく、「どんな力を身につけたのか」「今後の自分にどうつながるのか」をはっきり示すことが大切です。

たとえば、「人の意見をまとめる難しさと重要性を学びました」「主体的に行動することで信頼を得られると実感しました」といった形です。

そのうえで、「この経験を社会人になっても生かしたい」「困難に直面しても粘り強く取り組む姿勢を持ち続けたい」と未来につなげましょう。

また、学びの部分では「自分がどんな変化をしたか」を入れると説得力が増します。以前は苦手だったことが克服できた、自分の考え方が成長したなど、変化の実感を伝えることが鍵です。

成長と「これからどう活かすか」を具体的に書くことで面接官に好印象を与えるでしょう。

600字のガクチカを書くときの重要ポイント

600字のガクチカを魅力的に仕上げるには、単に文字数を満たすだけではなく、読み手が自然に理解できる構成と流れを作ることが欠かせません。

企業は文章の中から、学生の「考える力」「行動力」「伝える力」を見抜いています。ここでは、評価されるガクチカを完成させるための7つの重要ポイントを、より深く掘り下げて解説します。

- 文字数の配分とバランス

- 1文の長さとリズムを意識する

- 成果よりも過程を重視する

- モチベーションの背景を明確にする

- 企業の求める人物像を反映させる

- 入社後の活かし方を含める

- 読みやすさと構成の一貫性を保つ

①文字数の配分とバランス

理想の目安としては、「結論:60字前後」「動機:90字」「課題・困難:120字」「行動:150字」「結果:90字」「学び・展望:90字」ほどの割合を意識しましょう。

この配分を基準にすると、自然な起承転結が生まれ、読み手も無理なく流れを追えます。また、1段落あたりのボリュームにも気を配ることが大切です。

長すぎる段落は読みづらく、短すぎると内容が薄く見えてしまいます。段落ごとにテーマを明確にし、要点を整理してから書くようにしてください。

文字数の配分は、読みやすさと印象を左右する重要なポイントなのです。

②1文の長さとリズムを意識する

理想の1文は40〜60字程度で、短文と中程度の文を交互に配置すると、読みやすく自然なリズムが生まれます。1文の中に複数の要素を入れすぎず、主語と述語の関係をシンプルに保ちましょう。

また、接続詞を効果的に使ったり、文末表現を意識的に変えることで、違和感のない文章になります。

たとえば、「〜しました」「〜です」を繰り返すと単調になるため、「〜と考えました」「〜を実感しました」「〜につながりました」など、言い換えを活用した方が読みやすいです。

さらに、読点「、」を適度に使うことで、テンポを整えられます。長文になりそうな場合は、「。」で区切って情報を分けるのがコツです。

テンポの良い文章は、読み手への配慮にもつながるのでできるだけ意識しましょう。

③成果よりも過程を重視する

多くの学生が成果を強調しがちですが、企業が本当に見ているのは「どう行動したか」というプロセスです。結果よりも、そこに至るまでの思考や工夫を伝えると人柄がイメージしやすくなります。

たとえ最終的な成果が大きくなくても、「試行錯誤した」「周囲を巻き込んだ」「改善を重ねた」といった取り組みがしっかり伝われば印象に残りやすいです。

書く際には、「課題の発見」「原因分析」「改善行動」「学び」という流れを意識すると良いでしょう。成果の背景にある「行動に至った理由」や「なぜその判断をしたか」を示すと説得力が出ます。

また、ミスや失敗をあえて描くのもおすすめです。失敗から何を学び、どう行動を変えたのかを説明することで、成長する姿勢が伝わります。

④モチベーションの背景を明確にする

どんな経験にも「なぜそれを頑張れたのか」という理由があります。このモチベーションを明確にすることで、あなたの価値観や思考の軸が見えてくるのです。

企業は「目的を持って努力できる人か」「行動に一貫性があるか」を知りたいのです。単に「やる気があった」ではなく、「なぜ挑戦したのか」「どんなきっかけで頑張れたのか」を具体的に示しましょう。

たとえば、「周囲に貢献したいと思った」「自分の成長を実感したいと思った」といった内面的な動機を掘り下げると説得力が増します。その際、感情表現を交えると文章がより生き生きとします。

「悔しさをきっかけに努力した」「成功体験が自信につながった」など、心の動きを丁寧に描くと良いでしょう。

モチベーションは文章全体の「芯」になる部分です。ここを明確にすることで、ガクチカに説得力を持たせることができます。

⑤企業の求める人物像を反映させる

採用担当者は、エピソードそのものよりも「自社に合う価値観を持っているか」に注目しています。そのため、企業研究をもとに、求める人物像に合ったエピソードを意識しましょう。

たとえば、挑戦を重視する企業なら「行動力」や「成長意欲」、チームワークを大切にする企業なら「協調性」や「支援力」を強調します。

また、単に企業の理念をなぞるだけでなく、自分の経験と重ね合わせることが重要です。「自分の価値観と企業の方向性がどう一致しているのか」を文章で示すと、納得感が生まれます。

採用担当者に「この人はうちの文化にフィットしそうだ」と感じてもらえれば印象が上がります。「自分のエピソードを企業に重ね合わせて表現できるかどうか」が、合否を分けるカギになるでしょう。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

⑥入社後の活かし方を含める

ガクチカの締めくくりでは、過去の経験を未来にどうつなげるかを明確に書きましょう。企業は学生時代の努力が「仕事の場面で再現できるか」を重視しています。

そのため、「この経験で得たスキルを入社後どう生かしたいか」を具体的に示すのがオススメです。たとえば、「問題解決力を活かして顧客の課題解決に取り組みたい」など、業務との関連性を意識しましょう。

また、「入社後に挑戦したいこと」や「長期的にどう成長していきたいか」も添えると、将来性が感じられます。

エピソードと展望を自然に結びつけるために、「この経験を通じて学んだ〜を、今後の〜に活かしていきたい」といった接続表現を使うと流れがスムーズです。

ガクチカの締めは単なるまとめではなく、「入社したらこの力を活かせる」と伝えることを意識してください。

⑦読みやすさと構成の一貫性を保つ

どれほど良い内容でも、読みづらければ印象は半減します。600字の中で「論理的でわかりやすい文章になっているか」が評価の鍵です。段落ごとにテーマを明確にし、前後のつながりを意識しましょう。

「まず」「次に」「その結果」「最終的に」などの接続語をうまく活用すると、読みやすいリズムが生まれます。

また、語尾や文体の統一も欠かせません。「〜です」「〜ました」「〜と考えています」など、語尾が一定のリズムで並ぶと、安定感のある文章に仕上がります。

さらに、同じ言葉の繰り返しを避け、類語や言い換えを活用することで、単調さを防げます。

構成全体を通して、「主張→理由→具体例→学び」の流れを保つことができれば、600字とは思えないほど完成度の高いガクチカになります。読み手にストレスを与えず、印象に残る構成を意識しましょう。

600字ガクチカの文字数を増やす方法

ガクチカを600字でまとめようとしても、「書くことが思いつかない……」と悩む就活生は少なくありません。

文字数を増やすコツは、単に文章を長くすることではなく、「内容を深める」「情報を補足する」ことにあります。

ここでは、600字のガクチカを自然にボリュームアップさせるための6つの具体的な方法を紹介します。

- エピソードを深掘りする

- 当時の感情や考えを書く

- 具体例やエピソードを追加する

- 行動プロセスを細かく描写する

- 仕事への活かし方を補足する

- ツールを使って語彙を増やす

①エピソードを深掘りする

文字数を増やす最も基本的な方法は、「エピソードを深掘りする」ことです。

表面的な説明に留まると、どうしても文章が短くなり、説得力も弱くなってしまいます。たとえば、「チームで協力してイベントを成功させた」と書くだけでは抽象的です。

そこに「メンバーの意見が割れたときにどのように調整したか」「自分が果たした役割は何だったか」といった具体的な背景を加えることで、より伝わりやすくなります。

深掘りする際のポイントは、「5W1H(誰が・いつ・どこで・何を・なぜ・どのように)」を意識することです。特に「なぜ」と「どうやって」を詳しく書くと、自然にボリュームが増えます。

また、自分の考えや行動の理由を明示すると、文章に一貫性が生まれるので意識してみてください。

②当時の感情や考えを書く

600字のガクチカで文字数が足りない場合、多くの人が「感情表現」を省いてしまいがちです。しかし、当時の感情や考え方を書くことで、文章に人間味とリアリティが加わり、印象に残りやすくなります。

「悔しかった」「焦った」「不安だった」「嬉しかった」など、感情を一言添えるだけでも伝わり方が変わります。感情を書くときのコツは、「出来事→感情→行動→結果」という流れを意識することです。

感情を単に述べるのではなく、「なぜそう感じたのか」「その感情が行動にどう影響したのか」を書くと、内容がより深まります。

感情を通して思考や行動の背景を伝えることができれば、共感される文章に仕上がるでしょう。

③具体例やエピソードを追加する

同じ内容でも、具体的なエピソードを入れるだけで文章の情報量が増え、文字数を伸ばせます。

たとえば「努力した」と書く代わりに、「アルバイト先の顧客対応を改善するために、常連客からの意見を毎週集めた」と具体的に書くと、企業側もイメージしやすくなります。

加えて、具体的な数字を加えるのも効果的です。「参加者が200人を超えるイベント」などと表現すれば、説得力も上がります。

また、「一度の経験」だけでなく、「似たような取り組み」や「その後の改善」など、複数の場面をつなげるのもおすすめです。

たとえば「初年度の反省をもとに翌年は新たな施策を導入した」といった形で展開すれば、文章の流れもスムーズになります。

具体例を重ねることで、読み手に「この学生は継続的に努力している」と伝えられるでしょう。

④行動プロセスを細かく描写する

行動部分を丁寧に描写することもおすすめです。多くの学生が「努力した」「工夫した」といった抽象的な言葉で終わらせてしまいますが、それでは印象に残りにくくなります。

「何を」「どのように」行ったのかを具体的に書くことで、行動力の裏付けにもなるでしょう。

たとえば「会議を開いた」ではなく、「週1回ミーティングを行い、各メンバーの課題を共有した」「議論が停滞しないよう、全員が意見を出しやすい雰囲気を意識した」と書けば説得力があります。

行動を「手順」「工夫」「思考」の3点で描くと、文字数を増やしながら説得力のある文章に仕上げられます。プロセスを細かく説明することで、あなたの努力が自然に伝わるのです。

⑤仕事への活かし方を補足する

文字数を増やすもう1つの方法は、「経験を社会人になってどう活かすか」を書き足すことです。

多くの学生がガクチカを過去の出来事で終わらせてしまいますが、入社後の展望を加えることで自然にボリュームを出せます。

「この経験を通して培った協調性を、チームでのプロジェクト運営に活かしたい」といった形で、未来へのつながりを意識しましょう。

この部分では、企業との接点を示すこともポイントです。「企業理念に共感し、課題解決に取り組む姿勢を活かしたい」「自分の成長を通じて会社の発展に貢献したい」と書くと、印象に残りやすくなります。

過去・現在・未来の流れを一貫して書くことで、文字数を増やしつつも、説得力のある文章に仕上がるのです。

⑥ツールを使って語彙を増やす

最後に、語彙力を高めることも文字数を増やす有効な方法です。同じ内容でも、言葉のバリエーションが増えるだけで文章の豊かさが変わります。

たとえば「努力した」という一言も、「試行錯誤を重ねた」「改善策を模索した」「粘り強く取り組んだ」と言い換えることで、読み手に伝わる印象がより具体的になります。

語彙を増やすためには、オンラインの類語検索ツールやAI文章補助ツールを活用するのがおすすめです。自分では思いつかない表現を取り入れることで、自然に文字数が増え、文章にも深みが出ます。

また、書いた文章を音読して「説明不足の箇所」を見つけるのも効果的です。語彙の幅を広げることで、600字でも印象的なガクチカを書けるようになるでしょう。

600字ガクチカの文字数を減らす方法

ガクチカを書いていると、「600字を超えてしまった」「削ったら内容が薄くなりそう」と悩む人も多いでしょう。

文字数を減らすコツは、内容を削ることではなく「無駄を省いて伝わる形に整える」ことです。ここでは、読みやすさを保ちながら文字数を減らす6つの具体的な方法を紹介します。

- 冗長な表現を削る

- 「だ・である調」で簡潔にする

- 主語と述語を整理する

- 語彙表現を統一する

- ひらがな・漢字のバランスを見直す

- 指示語を活用して短縮する

①冗長な表現を削る

文章を読み返すと、意外と「なくても意味が通じる表現」が多く含まれています。

たとえば「〜することができました」「〜というふうに考えました」などの言い回しは、「〜できました」「〜と考えました」と短くできます。

また、同じ意味の言葉を重ねて使っている場合も注意が必要です。たとえば「一生懸命全力で頑張った」は「全力で頑張った」だけで十分伝わります。

冗長な表現を削るときは、文章を声に出して読むのが効果的です。「回りくどい」と感じた部分は、短い言葉に言い換えられないかを確認しましょう。削っても意味が変わらなければ、その表現は不要です。

冗長な部分を取り除くことで、面接官が読みやすい文章にしましょう。

②「だ・である調」で簡潔にする

「です・ます調」は丁寧で柔らかい印象を与えますが、文字数を削りたいときは「だ・である調」に変えるのも一つの方法です。語尾が短くなるため、全体で数十字単位の削減ができます。

たとえば、「私はこの経験を通じて成長できたと感じています」は、「この経験を通じて成長できたと感じる」に変えるだけでスッキリします。

ただし、全体を「だ・である調」にする場合は、統一感を意識しましょう。部分的に「です・ます」が混在すると不自然になってしまいます。

また、面接官に提出するエントリーシートなどでは、丁寧さを重視するため「です・ます調」を維持したほうが良いケースもあります。提出先の雰囲気や目的に合わせて使い分けることが大切です。

③主語と述語を整理する

ガクチカが長くなってしまう原因の一つは、「主語と述語の関係が複雑になっている」ことです。1文の中で複数の主語を入れてしまうと、文が長くなり、伝わりにくくなります。

たとえば「私はリーダーとしてメンバーをまとめることを意識し、全員が意見を出しやすい雰囲気を作るようにしました」という文を例に挙げます。

この文章であれば、「リーダーとして、全員が意見を出しやすい雰囲気づくりを意識した」というように短くまとめるのがよいでしょう。

整理のコツは、「1文に1つの主張」を意識することです。文を分けても意味が通じる場合は、無理に1文にまとめないようにしましょう。

主語と述語の対応を明確にするだけで、文章全体の流れがスムーズになります。

④語彙表現を統一する

同じ意味の言葉を複数の表現で使ってしまうと、文章が長くなるためできれば控えましょう。

たとえば「挑戦した」「取り組んだ」「頑張った」など、似た意味を持つ語を使いすぎると読みにくくなります。言葉を統一することで、無駄な説明を減らし内容が明確になるでしょう。

また、同じ名詞を何度も繰り返す場合は、1度目に明示したあとで代名詞を使うと良いでしょう。「プロジェクトの中で」「その取り組みで」といった形で言い換えるだけでも、文字数を減らせます。

語彙の選び方は、文章の印象を左右する大切な要素です。表現を統一することで、簡潔で整った印象を与えられるでしょう。

⑤ひらがな・漢字のバランスを見直す

同じ意味でも、ひらがなと漢字の使い分けによって文字数は変わります。たとえば「することができる」は「できる」、「及ぼす影響」は「影響」と短くしましょう。

文章全体を見直して、長い漢字表現や形式的な言い回しを減らすと、自然に文字数が減ります。

ただ、ひらがなを使いすぎると文章が間延びする一方で、漢字ばかりだと読みにくいです。読みやすさを保ちながら、バランス良く整理することが大切です。

短くしても意味が変わらない部分は、積極的に修正しましょう。わずかな調整でも、全体では50〜100字ほど短縮できることもあります。

⑥指示語を活用して短縮する

指示語(これ・それ・この・その)を上手に使うと、内容を短くまとめられます。

たとえば「ガクチカで取り組んだ経験の中で、イベント運営において工夫したことは〜」という文は、「この経験で工夫したことは〜」とすれば十分伝わります。

前文との関係が明確であれば、具体的な名詞を繰り返す必要はありません。ただし、指示語を使いすぎると内容があいまいになるため、使いどころを見極めることが重要です。

目安としては、1段落に1〜2回程度にとどめましょう。過去に登場した内容を受けるときだけ使うようにすれば、文章が短くまとまり、読み手にもわかりやすくなります。

600字のガクチカで差別化を図るコツ

600字という文字数の中で他の学生と差をつけるためには、「自分らしさ」と「独自の視点」を意識することが重要です。

ここでは、採用担当者の印象に残るガクチカを作るための6つの差別化ポイントを紹介します。

- 自分ならではの経験を活かす

- 成果や数字で説得力を出す

- 他学生が書かない学びを盛り込む

- ストーリー性を持たせる

- 個性を反映した書き出しにする

- 企業との関連性を明確にする

①自分ならではの経験を活かす

差別化の第一歩は、「他人と同じような経験」を避け、「自分ならではの切り口」で書くことです。

たとえば「アルバイト」「部活」「ゼミ」などは多くの学生が取り上げますが、同じテーマでも焦点を変えるだけで独自性を出せます。

たとえば「接客業でリーダーとして働いた」よりも、『クレーム対応を通じて「お客様の声を商品改善に生かす仕組み」を作った』と書くと、一気に個性が出ます。

また、経験の珍しさよりも「自分がどんな課題を見つけ、どう解決したか」に焦点を当てることが重要です。行動や考え方の中に、自分らしさが表れるためです。

表面的な体験ではなく、経験の中での「気づき」や「変化」を伝えることで、他の学生との差が明確になります。

②成果や数字で説得力を出す

ガクチカを印象的にするには、数字を交えて具体的に示すと効果的です。数字を使うことで、努力の結果が客観的に評価されやすくなります。

たとえば「売上を伸ばした」と書くより、「売上を前年比120%にした」「来場者数を50人から200人に増やした」と表現すれば、成果の大きさが一目で伝わります。

ただし、数字ばかりを並べても、その過程が伝わらなければ意味がありません。大切なのは、その成果に至るまでのプロセスと、自分がどのように貢献したかを明確にすることです。

数字を使う際には、あくまで「成果を分かりやすく伝えるためのもの」という認識ににとどめておきましょう。

③他学生が書かない学びを盛り込む

差別化を図るには、他学生があまり触れない視点や、具体的な「気づき」を入れることが重要です。

たとえば、「自分がリーダーシップを発揮した」だけでなく、「意見をまとめすぎず、他者に任せる勇気を学んだ」といった、少し異なる角度の学びを示すと印象的です。

また、学びの内容を「入社後の行動」につなげると説得力が増します。「効率だけでなく、周囲のモチベーションを大切にする姿勢を社会でも活かしたい」といった形で、未来への意識を示しましょう。

独自の学びを言語化することで、成長意欲の高さを伝えることができます。

④ストーリー性を持たせる

600字で差別化を図るには、「エピソードの流れ」を意識することが大切です。単に事実を並べるだけではなく、「課題→行動→結果→学び」という構成にすると、読みやすく印象に残る文章になります。

読み手が情景を思い浮かべられるような描写も効果的です。ストーリーを書く際は、時間の流れや心情の変化を丁寧に描くと良いでしょう。

たとえば「最初は意見が衝突していたが、相手の意見を尊重することで解決した」といった具体的な変化を示すと、成長が伝わります。

読み手に共感してもらい、「この人と働きたい」と思える流れを意識しましょう。

⑤個性を反映した書き出しにする

書き出しは、読み手の関心を引きつける最初のポイントです。多くの学生が「私が力を入れたことは〜です」と始めてしまいますが、印象が似通ってしまいます。

たとえば、「最初は失敗ばかりでした」「ある一言がきっかけで変わりました」といった印象的な一文から始めるだけで、読者の興味を引けるのです。

また、自分のキャラクターを反映させた導入にすると、文章に個性が出ます。「好奇心が強い性格を活かし、未経験の分野に挑戦した」など、あなたらしさを感じさせる書き出しを心がけましょう。

最初の2〜3文で「この学生は他と違う」と思わせることができれば、最後まで読まれるガクチカになるでしょう。

⑥企業との関連性を明確にする

差別化のポイントは、ガクチカと志望企業を結びつけることです。多くの学生が「頑張った経験」を語るだけで終わってしまいますが、企業は「この経験が入社後にどう活きるか」を知りたいと考えています。

たとえば、「チームで課題解決に取り組んだ経験を、御社のプロジェクト推進に活かしたい」と具体的に関連づけましょう。

また、企業理念や業界特性と照らし合わせて書くことで、志望度の高さも自然に伝わります。たとえば、「挑戦を歓迎する社風に共感し、困難に立ち向かう姿勢を活かしたい」といった形です。

自分の経験を企業の価値観とリンクさせることで、印象的で完成度の高いガクチカに仕上がるでしょう。

600字のガクチカを書く際の注意点

600字のガクチカは、文章量が多いため内容の質が求められます。その一方で、書き方や表現方法を誤ると評価を下げる原因にもなります。

ここでは、ミスを防ぎつつ完成度を高めるための6つの注意点を解説します。読み手に信頼されるエピソードに仕上げるためにも、次のポイントを意識してみてください。

- 嘘や誇張をしない

- 文字数指定の9割以上を埋める

- 複数エピソードを避ける

- 誤字脱字や文体の統一に注意する

- 事実と感想のバランスを取る

- 企業や業界に応じて内容を調整する

①嘘や誇張をしない

ガクチカで最も避けるべきなのは「嘘」や「誇張」です。採用担当者は数多くのエントリーシートを読んでいるため、不自然な内容や過度な成功談は、多くの場合見抜かれます。

事実を盛りすぎると、面接時に詳細を聞かれた際に説明ができず、信頼を失ってしまいます。大切なのは、事実の中で「どんな努力をしたか」「どう成長したか」を具体的に伝えることです。

結果が大きくなくても、課題を乗り越えたプロセスや姿勢を誠実に描けば、十分に評価されます。正直さと一貫性を持った内容で、採用担当者に信頼感を与えるようにしましょう。

②文字数指定の9割以上を埋める

エントリーシートで600字指定がある場合、文字数の9割以上は必ず埋めるようにしましょう。8割以下しか書かれていないと、「熱意が足りない」「表現力が弱い」と判断されることがあります。

文字数制限は、学生の文章構成力や表現力を確認するための指標でもあるのです。ただし、無理に文字数を稼ぐのではなく、内容を充実させて自然に増やすことが大切です。

具体的な行動や感情を補足したり、結果から学んだ点を加えたりすると、自然と600字前後にまとまります。指定文字数を目安に、「読みごたえ」と「わかりやすさ」のバランスを意識しましょう。

③複数エピソードを避ける

600字という限られた中で複数の話を書くと、それぞれが浅くなり印象に残りにくくなるため、エピソードは一つに絞るのが鉄則です。

採用担当者が知りたいのは、「なぜその行動をとったか」や「思考力」といった部分です。一つの経験を軸にして、「課題→行動→結果→学び」という流れを明確に書くと、説得力が増します。

また、テーマを統一すると文章の一貫性も生まれ、読みやすくなります。複数の経験をアピールしたい場合は、それぞれを別の質問項目で取り上げるようにしましょう。

④誤字脱字や文体の統一に注意する

どんなに内容が良くても、誤字脱字があるだけで印象が悪くなります。特に就活では、細部への注意力が評価対象となるため、提出前に必ず見直しましょう。

「てにをは」や助詞の抜けなど、見落としやすい部分にも注意が必要です。また、「です・ます調」と「だ・である調」が混ざると読みづらくなるため、文体は一貫させてください。

文章全体を通して語尾や言い回しのリズムが整っていると、読み手にストレスを与えにくいです。可能であれば、第三者に読んでもらって客観的に確認してもらうようにしましょう。

⑤事実と感想のバランスを取る

ガクチカでは「何をしたか」だけでなく、「なぜそうしたか」「どう感じたか」も大切です。事実の羅列だけでは淡々とした印象になりますし、感想ばかりでは説得力が欠けます。

事実と感情のバランスを取ることで、読み手があなたの成長過程を具体的にイメージしやすくなります。

意識すべきは、「行動」と「感情」をセットで書くことです。たとえば、「失敗して落ち込んだが、その経験をもとに改善策を考えた」といった構成にすれば、自然と説得力ある文章になります。

事実だけでなく感情を添えることで、あなたの思考力や人間味がより伝わるでしょう。

⑥企業や業界に応じて内容を調整する

同じガクチカでも、応募先の企業によって評価されるポイントは異なります。

たとえば、営業職では「成果を上げる力」や「コミュニケーション力」、エンジニア職では「課題解決力」や「論理的思考」が重視されます。

そのため、業界や企業の求める人物像に合わせて表現を調整することが重要です。

「自分の経験をどう企業で活かせるか」を意識して書くと、志望度の高さが自然に伝わります。企業理念や仕事内容に沿ったエピソードを選び、アピールポイントを明確にしましょう。

どんなに良い経験でも、相手に合っていなければ評価されにくいため、企業研究と内容調整を怠らないようにしてください。

「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。

600字のガクチカ例文【エピソード別】

「どんなテーマで書けばいいかわからない」「自分の経験をどう文章にすればいいのか迷う」と悩む就活生は多いでしょう。

ここでは、実際のエピソード別に600字のガクチカ例文を紹介し、テーマごとの書き方や表現のコツをつかめるようにまとめました。

自分の経験に近い例を参考にしながら、オリジナリティのあるガクチカを作成してください。

- サークル活動の例文

- アルバイト経験の例文

- インターンシップ経験の例文

- ボランティア活動の例文

- 留学経験の例文

- 部活動・スポーツ経験の例文

- 学園祭・実行委員会経験の例文

- 研究・ゼミ活動の例文

- 塾講師・教育系アルバイトの例文

- 学業・資格取得の例文

また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①サークル活動の例文

大学生活の中で最も多くの学生が経験するのがサークル活動です。ここでは、サークルの運営や活動に力を入れた経験をテーマにした、600字ガクチカの例文を紹介します。

チームでの課題解決やリーダーシップを伝えたい学生におすすめの内容です。

| 私は大学2年のとき、テニスサークルの代表としてメンバー全員が楽しく参加できる環境づくりに取り組みました。入会者が急増したことで練習時間やコートの確保が難しくなり、活動の質が低下していました。 私は原因を分析し、メンバーへのアンケートを実施して意見を集めました。その結果、「レベル差による不満」と「練習の目的が曖昧」という問題が見えてきました。 そこで、初心者と経験者を分けた練習日を設定し、目的別に目標を明確化しました。また、定期的にミーティングを行い、改善点を共有する仕組みを導入しました。 その結果、参加率が約30%向上し、練習への意欲も高まりました。この経験を通して、課題を冷静に分析し、全員が納得する形で解決策を実行する大切さを学びました。 |

サークル活動の例文では「問題点の発見→改善策→成果→学び」の流れを意識すると、説得力のある構成になります。

リーダー経験がなくても、「チームの課題に気づき、改善した経験」を中心に書くと魅力的なエピソードになるでしょう。

「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは就活マガジンのES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。

②アルバイト経験の例文

学生生活で多くの時間を費やすアルバイトは、ガクチカに書きやすいテーマの一つです。ここでは、チームで働く姿勢や問題解決力を伝えたい人におすすめの例文を紹介します。

| 私はカフェでアルバイトリーダーを務め、接客品質の向上に取り組みました。忙しい時間帯に注文ミスが多発しており、原因を調べると新人スタッフへの教育が不十分であることが分かりました。 そこで私は、マニュアルを見直し、新人研修の際に実践的なロールプレイを取り入れる仕組みを導入しました。また、ベテランスタッフにも指導担当を割り当て、全員で改善に取り組みました。 その結果、ミスが半減し、お客様からのアンケート評価も向上しました。この経験を通して、課題をチーム全体で共有し、協力して改善を進める大切さを学びました。 |

アルバイトの例文では「問題→行動→結果→学び」の流れを明確にすることが重要です。業務改善やチーム貢献など、企業で活かせるスキルにつながる要素を意識して書くと、説得力のある内容になります。

③インターンシップ経験の例文

実践的な業務を通して成長を実感できるインターンシップは、具体的な成果を示しやすいテーマです。ここでは、主体性や吸収力をアピールしたい人に適した例文を紹介します。

| 私はIT企業の短期インターンシップで、チーム開発プロジェクトに参加しました。初めは業界知識も少なく、議論にうまく参加できませんでした。 そこで、過去のプロジェクト資料を自ら読み込み、業務の流れを理解した上で意見を出すようにしました。積極的な提案を繰り返すうちに、チーム内で資料作成を任されるようになりました。 最終発表では私の分析結果が採用され、チーム全体の提案内容が高く評価されました。この経験から、主体的に学び、行動することで成果を出せるという自信を得ました。 |

インターンシップでは「学びの姿勢」や「成果を出すまでのプロセス」を意識しましょう。短期間でも成長を示せるよう、取り組みの変化や行動の工夫を具体的に書くと印象に残ります。

④ボランティア活動の例文

社会貢献を目的としたボランティア活動は、協調性や行動力を示すのに適したテーマです。ここでは、チームでの取り組みを通して得た学びを表現する例文を紹介します。

| 私は地域の清掃ボランティアに3年間参加し、活動の継続と新規参加者の増加に力を入れました。最初は参加者が少なく、活動が定着していませんでした。 そこで私は、SNSで活動内容を発信し、地域の学生団体に協力を呼びかけました。結果、毎回の参加者が倍増し、活動後には地域住民から感謝の声を多くいただきました。 この経験を通して、継続的に行動することで周囲を動かせることを実感しました。 |

ボランティア活動では「社会貢献の意識」と「行動力」を具体的に伝えることが大切です。特に継続性や主体的な改善の取り組みを盛り込むと、責任感のある印象を与えられます。

⑤留学経験の例文

留学は異文化理解力や挑戦意欲をアピールできるテーマです。ここでは、困難を乗り越えながら成長した経験をもとにした例文を紹介します。

| 私は半年間、アメリカに語学留学し、現地の学生とディスカッションを通じて自分の意見を発信する力を磨きました。 最初は英語力の不足から発言をためらっていましたが、毎日ニュースを英語で読む習慣をつけ、自分の考えをノートにまとめて整理しました。 その結果、自信を持って授業に参加できるようになり、最終学期には現地学生と共同でプレゼンを行うまでに成長しました。この経験から、継続的な努力が自信につながることを学びました。 |

留学経験では「課題→努力→成果→成長」を明確に描くことがポイントです。語学力だけでなく、行動力や挑戦する姿勢を具体的に表現することで説得力が高まります。

⑥部活動・スポーツ経験の例文

スポーツや部活動の経験は、努力・チームワーク・目標達成力をアピールできる題材です。ここでは、粘り強さを伝える例文を紹介します。

| 私はサッカー部で副キャプテンを務め、チームの団結力を高めるための取り組みを行いました。練習中の意識差から意見の対立が生じていたため、全員で話し合う場を定期的に設けました。 また、練習メニューを提案し、全員が納得できる形に改善しました。その結果、チームの雰囲気が良くなり、地区大会で初のベスト4に進出できました。 この経験から、周囲をまとめる難しさと、信頼関係の大切さを学びました。 |

部活動のガクチカでは「チーム内の課題を自ら解決した姿勢」を重視しましょう。成果だけでなく、仲間と協力し成長した過程を丁寧に書くと印象に残ります。

⑦学園祭・実行委員会経験の例文

学園祭や委員会活動は、組織運営や企画力を伝えるのに適したテーマです。ここでは、調整力やリーダーシップを示す例文を紹介します。

| 私は学園祭実行委員として、ステージ企画のリーダーを務めました。出演団体のスケジュール調整が難航し、準備が遅れていました。私は進行表を作成し、全団体と個別に連絡を取りながら調整を進めました。 最終的に全ての企画を予定通り実施でき、来場者数は前年を超える結果になりました。この経験で、計画力と柔軟な対応力の重要性を実感しました。 |

学園祭の例文では「計画・調整・成果」を軸に描くと構成がしやすくなります。複数の関係者をまとめた経験を通して、リーダーシップや協調性を強調しましょう。

⑧研究・ゼミ活動の例文

研究やゼミ活動の経験は、論理的思考力や探究心を伝えるのに適しています。ここでは、地道な努力をアピールできる例文を紹介します。

| 私は経済学ゼミで、地方活性化をテーマにデータ分析を行いました。初めは分析手法が理解できず、仮説が立てられませんでした。そこで、統計ソフトを自主的に学び、先生に相談しながら改善を重ねました。 最終的に、地域イベントの経済効果を可視化するモデルを発表し、ゼミ内で高い評価を得ました。この経験を通して、課題に粘り強く取り組む姿勢を身につけました。 |

研究活動のガクチカでは、困難をどのように乗り越えたかを具体的に書くのがポイントです。過程を重視し、分析や思考の工夫を伝えると説得力が増します。

⑨塾講師・教育系アルバイトの例文

教育系の経験は、コミュニケーション力や説明力を示すのに最適です。ここでは、生徒との関わりを通じて成長した経験を紹介します。

| 私は個別指導塾で中学生を担当し、苦手科目の克服をサポートしました。生徒が学習に消極的だったため、目標を一緒に設定し、達成ごとに小さな成功体験を積ませるよう工夫しました。 その結果、テストの点数が20点以上上がり、本人の自信にもつながりました。この経験を通して、相手の立場に寄り添うことで信頼関係を築けることを学びました。 |

教育系の例文では「相手の変化」を中心に書くのが効果的です。教える側の努力だけでなく、生徒の成長にどう貢献したかを伝えると、責任感が伝わります。

⑩学業・資格取得の例文

学業や資格取得は、計画性と継続力をアピールするのに最適なテーマです。ここでは、地道な努力を通して成果を上げた例文を紹介します。

| 私はTOEICのスコアを半年で200点上げることを目標に、毎日2時間の勉強を続けました。 最初はリスニングに苦手意識がありましたが、英語ニュースを毎日聞き取り、理解度を記録する習慣をつけました。学習方法を見直しながら継続した結果、目標を達成できました。 この経験で、努力を積み重ねることで結果が出るという自信を得ました。 |

学業や資格取得の例文では「継続力」と「自己管理能力」を明確に示しましょう。成果を数字で表すと説得力が増し、努力の過程がより伝わりやすくなります。

評価につながる600字ガクチカを書くために

ガクチカは、企業が就活生の人柄や思考力を知る重要な質問です。中でも600字という文字数は、限られた中で構成力や表現力を評価する基準となっています。

結論から始め、動機・課題・行動・成果・学びをバランス良く書くことで、説得力のある内容になります。また、企業が求める人物像や入社後の活かし方を意識することも効果的です。

さらに、文字数の増減方法を理解し、差別化のポイントを押さえることで、他の学生と差をつけられます。嘘や誇張を避け、事実に基づいた一貫性のある文章を心がけましょう。

600字のガクチカは、あなたの成長を伝える最高の自己PRの場です。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。