メンタルヘルスマネジメント検定難易度と合格率を徹底解説!勉強法も紹介

「メンタルヘルスマネジメント検定って、実際どのくらい難しいの?」 受験を考えている人の中には、試験範囲の広さや合格率が気になり、不安を感じている方も多いでしょう。

キャリアアップや社内での評価につながる資格なだけに、確実に合格したいですよね。

そこで本記事では、メンタルヘルスマネジメント検定難易度と合格率を徹底解説し、効率的な勉強法まで詳しく紹介します。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

メンタルヘルスマネジメントとは

メンタルヘルスマネジメントとは、働く人のこころの健康を守りながら、生産性や職場環境を整える取り組みを指します。

ストレスの早期発見やセルフケア、上司や同僚によるラインケア、組織全体の健康施策などがその内容として代表的なものです。

近年、企業は採用段階から学生のメンタル面への理解や自己管理力を重視する傾向が強まっています。知識を持つことで自己PRの幅が広がり、選考での印象も良くなるでしょう。

また、メンタルヘルスマネジメントの基本を理解しておくことは、自分自身の健康管理にも役立ちますし、入社後の人間関係やキャリア継続にもプラスの影響を与えます。

就活生にとって、今からこの分野を学んでおくことは安心感につながるはずです。将来の強みに変えられる可能性も高いため、早めに理解を深めておくことが大切ですよ。

メンタルヘルス・マネジメント検定とは

メンタルヘルス・マネジメント検定とは、働く人のこころの健康を守り、組織全体の生産性を高める知識やスキルを問う試験です。

この検定を学ぶと、ストレスへの気づきや対処、セルフケアの方法を体系的に理解でき、自分自身の健康管理や周囲との関係づくりにも役立つでしょう。

最近は企業が採用段階から応募者の自己管理能力やメンタル面の理解を重視する傾向が強まっています。

そのため、検定の学習経験は自己PRの材料になりやすいと言えます。また、ここで得られる知識は、将来的に管理職や人事、カウンセリング関連の仕事に就くときの基礎にもなります。

就活生にとって、早い段階からメンタルヘルス・マネジメントの重要性に触れておくことは、入社後の強みになる可能性が高いです。

他のメンタルヘルス系資格との違い

メンタルヘルス・マネジメント検定は、働く人のこころの健康や職場環境の改善に必要な知識を幅広く学べる点が特徴です。

ここでは、他のメンタルヘルス系資格との違いを整理し、就活生が自分に合う学び方を考えるきっかけにしてみてください。

- 労働衛生コンサルタントとの違い

- 産業カウンセラーとの違い

- EAPメンタルヘルスカウンセラーとの違い

①労働衛生コンサルタントとの違い

労働衛生コンサルタントは、職場の環境改善や安全衛生体制の指導を行う国家資格です。

一方、メンタルヘルス・マネジメント検定は心理面に焦点を当て、個人や組織のこころの健康管理を学べるのが大きな違いと言えます。検定は基礎から学べるため、就活生や社会人初期の方でも挑戦しやすいでしょう。

労働衛生コンサルタントは高度な専門知識や実務経験が求められるため、まず検定で基礎を固めて自分の適性を確認する方法もあります。

②産業カウンセラーとの違い

産業カウンセラーは、働く人への心理相談やキャリア支援など、より個別に近いサポートを行う専門資格です。

対してメンタルヘルス・マネジメント検定は、個人だけでなく職場全体の健康づくりに視点を広げ、セルフケアやラインケアの知識を習得できます。

検定で得た基礎知識は、将来産業カウンセラーをめざすときの土台になるでしょう。就活生が早い段階で検定を取得しておけば、キャリアの方向性を見極めやすくなります。

③EAPメンタルヘルスカウンセラーとの違い

EAPメンタルヘルスカウンセラーは、企業が導入する従業員支援プログラム(EAP)を通じてメンタルケアを提供する専門職です。

具体的には相談対応や研修、職場改善の提案などを行います。一方でメンタルヘルス・マネジメント検定は、個人が自ら学び取り組める資格であり、基礎的な知識や組織視点の理解を深める上で役に立つものです。

就活生にとっては、専門資格の前段階として検定を学ぶことで、自分の興味や適性を確認するきっかけになるでしょう。

メンタルヘルス・マネジメント検定は役に立たない?

メンタルヘルス・マネジメント検定は、短期間で直接的な就職効果が出る資格ではありませんが、自己管理力や人間関係づくりに直結する基礎を学べる点で大きな価値があります。

特に近年は企業が応募者のストレス耐性やメンタル面の理解を重視する傾向が強まっており、学んだ知識や姿勢が評価されやすいでしょう。

さらに、この検定を通じて得られるセルフケアやラインケア、組織ケアの知識は、将来管理職や人事、カウンセリング職をめざすときの土台にもなります。

検定で学んだ経験自体が自己PR材料として活用できるため、就活生にとっては自分の成長を示す有力な証拠となるはずです。

短期間で結果が出る資格ではないものの、長期的にはキャリアの選択肢を広げるきっかけになるでしょう。

メンタルヘルス・マネジメント検定取得のメリット

メンタルヘルス・マネジメント検定を取得すると、自分のメンタルケア力を高めるだけでなく、自己管理力や将来のキャリア形成にもつながります。

ここでは資格を通じて得られる具体的なメリットを紹介します。

- 自身のメンタルケアに役立つ

- 自己管理力やストレス対処スキルが向上する

- 専門職や他資格へのステップアップに活かせる

- 人材育成・組織管理に役立つ

- 企業や職場の生産性向上に役立つ

①自身のメンタルケアに役立つ

この検定では、ストレスの早期発見やセルフケアの基本など、自分のメンタルを守るための知識を学べます。

就活期は面接やエントリーシートなどで緊張や不安を感じやすい時期ですが、学んだ知識を活用すれば感情をコントロールしやすくなるはずです。

自分の状態を客観的に把握できるため、健康的な生活リズムを保ちやすくなり、就職活動のパフォーマンス向上にもつながりますよ。

②自己管理力やストレス対処スキルが向上する

この検定で得られるのは知識だけではありません。ストレスが高まったときの対処法や、自分の行動や思考を整える習慣を身につける力も養えます。

こうしたスキルは入社後の仕事や人間関係に直結し、トラブルを防ぐ武器になるでしょう。学生のうちに基礎を習得しておくことで、社会人としてのスタートをスムーズにしやすくなります。

③専門職や他資格へのステップアップに活かせる

メンタルヘルス・マネジメント検定は、産業カウンセラーやEAPメンタルヘルスカウンセラーなど、より専門的な資格に進むための基礎づくりになります。

基礎知識を押さえたうえで実務経験や追加学習を重ねれば、専門職として活躍する道も見えてくるでしょう。就活生にとっては、キャリアの方向性を早く定めるヒントにもなりますよ。

④人材育成・組織管理に役立つ

この検定で学べるラインケアや組織ケアの知識は、将来チームリーダーや管理職をめざすときに強い味方となります。

メンバーの健康や心理面に配慮し、働きやすい職場環境を整えられる人材は企業にとって欠かせません。学生のうちから意識を持つことで、入社後に早く信頼を得やすくなるはずです。

⑤企業や職場の生産性向上に役立つ

メンタルヘルスの理解が進んだ人材は、働く環境全体にプラスの影響を与えます。組織全体でストレスを減らし生産性を高めることは、多くの企業が重視するテーマです。

検定で学んだ知識を実践すれば、より良い職場環境づくりに貢献でき、自分自身の評価向上にもつながるでしょう。

メンタルヘルス・マネジメント検定の3つのコース

メンタルヘルス・マネジメント検定には、学ぶ内容や対象者に合わせて3つのコースがあります。ここでは、それぞれのコースの特徴を知り、自分に合ったレベルを見極める参考にしてください。

- Ⅰ種(マスターコース)について

- Ⅱ種(ラインケアコース)について

- Ⅲ種(セルフケアコース)について

①Ⅰ種(マスターコース)について

Ⅰ種は、企業や組織全体のメンタルヘルス対策を担う立場の人に向けた上級コースです。就活生にはやや難易度が高いですが、将来人事や管理職をめざす場合に役立つ知識が多く含まれています。

職場の安全衛生体制や組織的なストレス対策など、広い視点でのマネジメントを学べるのが特徴です。早めに内容を理解しておくことで、キャリア形成に長期的な目標を持ちやすくなりますよ。

②Ⅱ種(ラインケアコース)について

Ⅱ種は、職場のリーダーや管理職など、部下やチームメンバーのメンタルヘルス管理に関わる人に向けた中級コースです。

ストレスの早期発見や相談対応、業務改善の基本知識など、現場で必要なスキルを中心に学べます。

就活生にとっては、将来のリーダー像を具体的に描くきっかけになり、企業が重視するマネジメント力の基礎づくりに役立つでしょう。

③Ⅲ種(セルフケアコース)について

Ⅲ種は、自分自身のメンタルヘルス管理を目的にした初級コースです。ストレスのセルフチェックや生活習慣・仕事環境の整え方など、社会人生活の基礎となるスキルが学べます。

就活生にとっては最も取り組みやすく、自分の健康管理や面接・試験期の不安対策にも役立つでしょう。まずⅢ種で基礎を固め、その後Ⅱ種やⅠ種へのステップアップを考えるのも効果的です。

メンタルヘルス・マネジメント検定の合格率

メンタルヘルス・マネジメント検定は、Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種の3つのコースに分かれており、それぞれ合格率に大きな差があります。

ここでは各コースの合格率を知ることで、学習計画を立てやすくし、就活生が挑戦しやすい順序を把握してください。

- Ⅰ種(マスターコース)の合格率

- Ⅱ種(ラインケアコース)の合格率

- Ⅲ種(セルフケアコース)の合格率

①Ⅰ種(マスターコース)の合格率

Ⅰ種は最上級レベルで、企業全体や組織的なメンタルヘルス対策を担う人向けです。合格率は例年15~20%前後と低く、3つのコースの中で最も難易度が高い水準です。

法律や組織マネジメントなど幅広い知識が求められるため、計画的な勉強が欠かせません。就活生が挑戦する場合は、まずⅢ種やⅡ種で基礎を固めてからステップアップする方法が安心でしょう。

②Ⅱ種(ラインケアコース)の合格率

Ⅱ種は中級レベルにあたり、合格率は例年40~50%前後です。試験内容は実務寄りで、ストレスチェックや相談対応など現場で必要な知識が多く問われます。

就活生にとっては社会人としての視点を先取りできるため、勉強そのものがキャリア形成にも役立つでしょう。過去問や模擬試験を活用して出題傾向に慣れることが合格への近道です。

③Ⅲ種(セルフケアコース)の合格率

Ⅲ種は初級レベルで、自分自身のメンタルケアを目的としています。合格率は例年60~70%前後と高く、短期間でも合格を目指しやすいコースです。

出題内容は生活習慣やセルフチェックなど基礎的なものが中心で、就活生にとって最も挑戦しやすいでしょう。まずⅢ種で基礎知識を身につけ、その後Ⅱ種やⅠ種へ進む流れが効果的です。

引用:メンタルヘルス・マネジメント検定試験の結果・受験者データ

メンタルヘルス・マネジメント検定のおすすめ勉強法・試験対策

メンタルヘルス・マネジメント検定で合格を目指すには、効率よく学べる勉強法を選ぶことが重要です。

ここでは、就活生でも取り入れやすい3つの方法を紹介し、短期間で力をつけるポイントを整理しました。

- 公式テキストの活用

- 通信講座やオンライン講座の活用

- 過去問題集やアプリでの演習法

①公式テキストの活用

最初におすすめなのは、検定主催者が発行する公式テキストを使った学習です。出題範囲を網羅しているため、効率よく基礎固めができます。

重要な章にはマーカーを引き、理解度を定期的に確認すると記憶が定着しやすくなるのでおすすめです。就活の合間に少しずつ進めることで、無理なく長期の学習計画を立てられますよ。

②通信講座やオンライン講座の活用

まとまった時間が取りにくい就活生には、通信講座やオンライン講座の利用も有効です。映像講義や添削指導を通じて、独学では理解しにくいポイントを短時間で把握できます。

スマホやタブレットで視聴できるため、移動中や休憩時間を使って学習できるのも大きな利点です。効率を重視する場合には特におすすめと言えます。

③過去問題集やアプリでの演習法

過去問題集や専用アプリを活用すると、試験の出題傾向や問題形式に慣れることができます。繰り返し解くことで苦手分野を見つけやすくなり、対策も立てやすいでしょう。

短い時間でも問題演習を重ねる習慣をつけると、知識が実践的に身につきます。特にアプリはスキマ時間で学べるので、就活生にも取り入れやすい方法ですね。

メンタルヘルス・マネジメント検定の試験概要

メンタルヘルス・マネジメント検定を受験する前に、基本情報を知っておくと安心です。ここでは受験資格や試験時期、試験場所、受験料といった主要なポイントを整理しました。

就活生が無理なく受験できる条件やスケジュール感も確認しておくと良いでしょう。

- 受験資格

- 試験時期

- 試験場所

- 受験料

①受験資格

メンタルヘルス・マネジメント検定には受験資格の制限がありません。学生から社会人まで誰でも挑戦できます。学歴や実務経験が不要なため、就活生でも気軽に受験可能です。

早めに受験しておくことで、将来のキャリア形成に役立つことも多いでしょう。

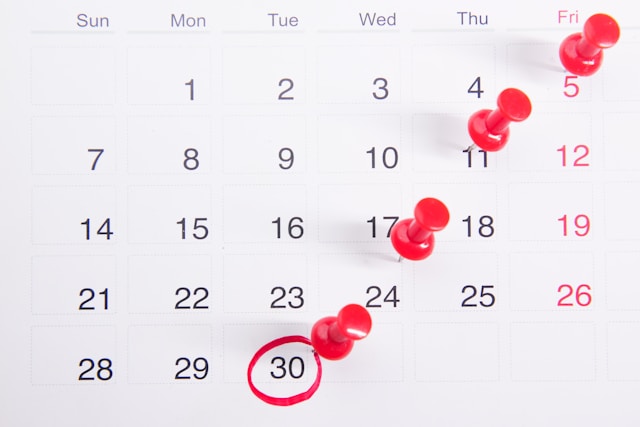

②試験時期

試験は年2回、3月と11月に行われます。申込期間は試験の約2か月前から始まるため、公式サイトを定期的に確認してください。

就活や授業と重ならないよう、早めにスケジュールを決めておくことをおすすめします。

③試験場所

全国主要都市に試験会場が設けられています。東京や大阪、名古屋、福岡など幅広い地域から選べるため、通いやすい会場を選択可能です。

申し込み時に希望の会場を確認しておくと当日も安心です。地方在住の方は移動時間も計画に入れておくと良いでしょう。

④受験料

受験料はコースごとに異なります。Ⅰ種(マスターコース)は11,550円、Ⅱ種(ラインケアコース)は7,480円、Ⅲ種(セルフケアコース)は5,280円です。

複数コースを同時に申し込むこともできますが、その分費用が増えるため、必要なコースを見極めて申し込むことが重要です。

これらの基本情報を押さえておくと、受験準備がよりスムーズに進みます。就活との両立を意識しながら、計画的に勉強を進めてください。

メンタルヘルス・マネジメント検定受験の流れ

受験の流れを理解しておくと、申込から試験当日、合格証の受け取りまで安心して進められます。

ここでは、インターネット申込から合格証の受け取りまでのステップを整理しました。初めての受験でも迷わないよう、確認しておきましょう。

- インターネットからの申込

- 受験票の受け取り~試験当日

- 合格証の受け取り

①インターネットからの申込

メンタルヘルス・マネジメント検定はインターネットから申し込めます。試験の約2か月前から受付が始まるため、希望する試験地やコースを確認しながら早めに申し込んでください。

支払い方法はクレジットカードやコンビニ払いなど複数あり、自分に合った方法を選べます。申し込み後は確認メールを必ずチェックするようにしましょう。

②受験票の受け取り~試験当日

申し込み完了後、試験日のおよそ2週間前に受験票が届きます。受験票には試験会場や時間、持ち物など重要な情報が記載されているため、必ず確認してください。

試験当日は学生証などの本人確認書類を忘れないようにしましょう。開始時刻に遅れないよう、余裕を持って会場に向かうことが大切です。

③合格証の受け取り

試験終了後、合格者には1か月半ほどで合格証が郵送されます。合格証は就職活動や社内資格取得の証明として使えるため、大切に保管してください。

履歴書やエントリーシートにも記載できるので、自分の努力をアピールする材料にもなるでしょう。

この流れを把握しておくことで、試験当日までの準備や心構えがしやすくなります。就活のスケジュールと重ならないよう計画的に進めてください。

メンタルヘルス・マネジメント検定の全体像と難易度の総括

メンタルヘルス・マネジメント検定は、働く人のメンタルケアや組織管理に役立つ資格として注目されています。この資格はⅠ種・Ⅱ種・Ⅲ種の3コースに分かれており、それぞれ役割や対象が異なります。

難易度はコースによって差があり、Ⅰ種は高度な知識が必要で難関ですが、Ⅱ種・Ⅲ種は比較的取り組みやすいでしょう。さらに、合格率や勉強法、試験概要を把握しておくことで、効率的に合格を目指せます。

就職活動やキャリアアップを考える就活生にとっても、自身のメンタルケア力やマネジメント力をアピールする強力な武器となるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。