高校生活で頑張ったことがない時の対処法|好印象を残す答え方と例文集

「高校生活で頑張ったことなんて思い浮かばない…」

面接やエントリーシートで必ず聞かれる質問のひとつですが、いざ答えようとすると具体的な経験が出てこず、悩んでしまう人も多いはずです。

そこで本記事では、「高校生活で頑張ったことがない」と感じる人に向けて、経験の振り返り方や答え方の工夫、さらに好印象を残す具体的な例文までを徹底解説します。

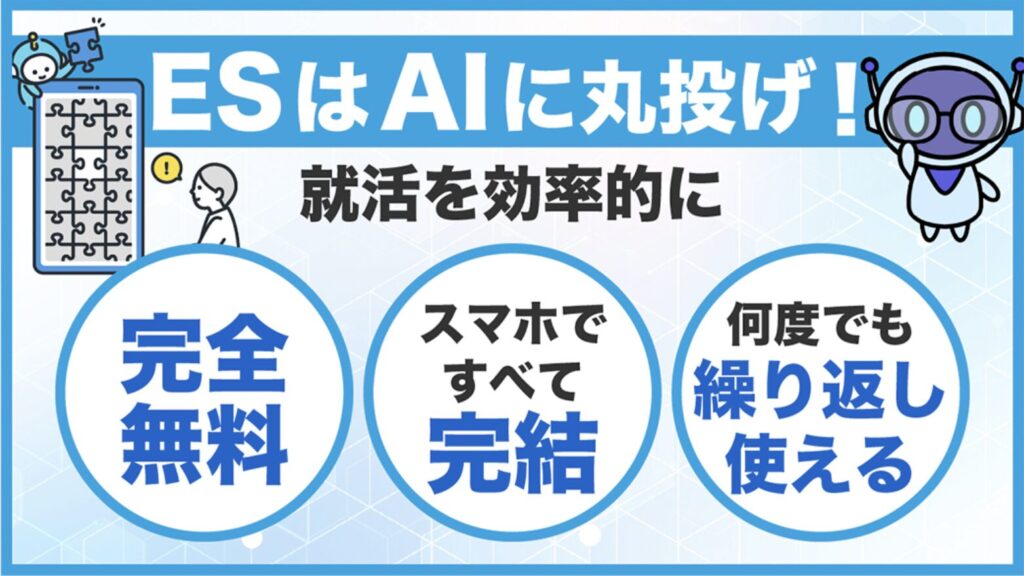

ガクチカ作成のお助けアイテム

- 1ES自動作成ツール

- AIが【ガクチカ・自己PR・志望動機・長所・短所】を全てを自動で作成

- 2赤ペンESでガクチカを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに

- 3ガクチカのテンプレシート

- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える

- 4強み診断

- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる

高校生活で頑張ったことない人は経験を振り返ろう

「高校生活で頑張ったことがない」と感じる人は少なくありませんが、誰にでも工夫や努力をした場面が必ずあります。そのため、自分が気づいていない小さな経験を丁寧に振り返ることが大切でしょう。

なぜなら、部活動や文化祭のようなわかりやすい経験だけでなく、通学時間の工夫、苦手科目への取り組み、人間関係での努力も立派なエピソードになるからです。

多くの就活生は「目立つ成果がなければ答えられない」と思い込みがちですが、採用担当者が知りたいのは「取り組みの過程」や「そこから得た学び」であって、結果の派手さではありません。

大切なのは「頑張ったことを無理に作る」のではなく、自分の生活を客観的に見直す姿勢です。焦らず、自分の過去を整理することから始めてください。

最短3分で「高校生活で頑張ったこと」をエピソードにガクチカを自動作成!面倒な手間はゼロ

「ガクチカの完成形がわからない」

「ガクチカを考えることすらめんどくさい」

「ガクチカで何を書くべきかわからない」

など、ガクチカを作成する際には様々な悩みがありますよね。

この『ES自動作成ツール』なら、スマホで5つの簡単な質問に答えるだけで、最短3分でそのまま使えるガクチカを作成することができます。

文章を一から考えたり、構成に悩んだりする必要はありません。まずは完成したガクチカをベースにして、必要に応じて言い回しを調整するだけでもOKです。

完全無料で何度でも利用できるため、複数企業のガクチカづくりにも対応できます。「時間をかけずに、評価されるガクチカを用意したい」という方は、ぜひ一度試してみてください。

▼考える時間ゼロ!ガクチカを自動作成▼

高校生活で頑張ったことを面接で聞かれる理由

就活の面接で「高校生活で頑張ったこと」を聞かれると、予想外に感じる人も多いでしょう。しかし、この質問は単なる思い出話ではなく、人柄や考え方を知るための大切なきっかけです。

ここでは、その理由をわかりやすく解説していきます。

- 高校生活の経験から人柄を知るため

- 努力のプロセスから強みを見抜くため

- 課題に対する工夫力を確認するため

- コミュニケーション力を把握するため

- 入社後の適性や伸びしろを判断するため

①高校生活の経験から人柄を知るため

高校生活の経験を尋ねるのは、表面的な実績を見るためではなく、その人がどう過ごしてきたかを知るためです。

たとえば部活や勉強に取り組んだ話だけでなく、友人との関わりや日常の小さな努力にも性格は表れます。面接官は「大きな成果」よりも「取り組みの姿勢や価値観」に注目しているのです。

だからこそ、自分のエピソードを語る際は「どんな場面で何を大切にしたか」を中心にすると安心でしょう。無理に立派な実績を用意する必要はありません。

自分らしい行動を具体的に説明することで、誠実さが自然に伝わるはずです。

②努力のプロセスから強みを見抜くため

面接官が知りたいのは、結果そのものではなく「努力の過程」です。たとえば成績を伸ばすために計画を立てた方法や、失敗からどう立ち直ったかが評価されます。

工夫や粘り強さを示すことができれば、仕事への姿勢の根拠として信頼を得やすいでしょう。重要なのは、ゴールまでの道のりをわかりやすく語ることです。

「頑張った」で終わらせず、「どんな工夫をしたのか」「どんな学びがあったのか」を盛り込むことで説得力が増します。他の学生と差をつけたい場合にも効果的です。

③課題に対する工夫力を確認するため

高校生活では、部活や勉強、人間関係などで課題や困難に直面する場面が多くありますが、そのときにどう向き合ったかを通して、面接官はあなたの工夫力を見ています。

たとえば部活で成果が出なかったときに練習方法を変えた経験や、苦手科目を克服するために新しい勉強法を試した経験は、社会人としての課題解決力を示す良い材料です。

このときは「課題→工夫→結果」の順番で話すと理解されやすくなります。小さな工夫であっても、自分の考えや行動が状況を改善した事実を伝えることが大切です。

その経験が入社後の適応力の証明になるでしょう。

④コミュニケーション力を把握するため

高校生活での経験は、人との関わりを通じたコミュニケーション力を示す場にもなります。部活やクラス活動、アルバイトなどでは、仲間との協力や意見の調整が不可欠です。

面接官は、その経験から「周囲との関係をどう築くか」を確認しています。

自分が意見を主張するだけでなく、人の考えを尊重しながらまとめた経験を語れば、協調性やリーダーシップを効果的に伝えられるでしょう。

人と関わる姿勢を強調することで、働く上で欠かせない人間力をアピールできるはずです。

⑤入社後の適性や伸びしろを判断するため

最後に、この質問の背景には「将来の成長を見たい」という意図があります。高校時代の経験は社会人としての実績ではありませんが、その分、潜在的な力や変化への対応力を示しやすいものです。

たとえば「最初は苦手だったけれど努力して改善できた」という話は、成長意欲や継続力の証拠になります。

過去の経験をただの成果で終わらせず、「これからどう活かせるか」につなげて話すと、入社後の成長をイメージしてもらいやすいでしょう。その結果、面接官に安心感を与えられます。

高校生活で頑張ったことがない人の見つけ方

「高校生活で頑張ったことがない」と感じる就活生は少なくありません。しかし振り返り方を工夫すれば、必ずエピソードを見つけられます。

ここでは、見落としやすい日常や習慣からヒントを探す方法を紹介します。

- 日常で時間を費やしたことを振り返る

- 小さな努力や習慣をエピソード化する

- 友人や家族に意見を聞いてみる

- 自己分析をして強みを掘り起こす

- エージェントや就活支援に相談する

①日常で時間を費やしたことを振り返る

結論から言えば、普段の生活で時間をかけていたことの中に「頑張ったこと」は隠れています。特別な成果がなくても、続けてきた経験は十分にアピールできるのです。

例えば、授業の予習や復習を習慣にしていたなら「基礎を大切にして粘り強く取り組む姿勢」を示せます。

大切なのは「自分はこれを続けた」という事実をはっきりさせ、その中で得た成長や気づきを言葉にすることです。

一方で、多くの学生が陥りがちなのは「特別なエピソードがないと評価されない」と思い込むことです。

面接官が知りたいのは「どう努力したか」「何を学んだか」という過程であり、成果の大きさではありません。つまり、日々の積み重ねを意識して振り返れば、自分らしいエピソードを見つけられるでしょう。

②小さな努力や習慣をエピソード化する

大きな成功体験がなくても、日常で続けてきた小さな努力をエピソード化すれば立派な材料になります。結論として「習慣をどう取り組んだか」が評価されやすいのです。

例えば、毎日英単語を覚えた経験や、苦手科目を克服するために自習を重ねた経験は「継続力」や「改善意欲」としてアピールできます。

生活習慣を整えるために早寝早起きを実行した話も「自己管理力」として伝えられるでしょう。

多くの学生が「習慣は当たり前で話す価値がない」と感じますが、実際は当たり前を続けること自体が難しく、面接官にとって信頼できる要素になります。

要するに、小さな習慣を「なぜ続けられたのか」「どんな工夫をしたのか」「そこから何を得たのか」と具体化すれば、説得力のあるエピソードになるでしょう。

③友人や家族に意見を聞いてみる

自分では「頑張ったことがない」と思っていても、周囲の目から見れば評価できる行動は多く、そこで役立つのが、友人や家族に意見を聞く方法です。

例えば、家族に「高校時代に印象に残った自分の行動は何か」と聞けば、忘れていた努力を指摘されることがあります。

友人に聞けば「クラスでまとめ役をしていた」「誰よりも真面目に課題に取り組んでいた」といった場面を思い出せるかもしれません。

この方法の良さは、第三者の視点から客観的に強みを見つけられる点です。ただし「そのまま話せば良い」わけではなく、自分の言葉に直して就活に合う形にする必要があります。

つまり、周囲の声を手がかりにして、自分が忘れていた行動をエピソード化することが大切です。

④自己分析をして強みを掘り起こす

「頑張ったことがない」と感じるのは、経験を深掘りできていないからかもしれません。自己分析をすると、普段の行動から強みを掘り起こせます。

具体的には「なぜその行動をしたのか」「どんな工夫をしたのか」「結果として何を学んだのか」を書き出して整理します。

例えば、授業中に発言を心がけていたなら「主体性」、部活で補欠でも練習を続けていたなら「忍耐力」といった強みが見えてくるでしょう。

多くの学生が「成果が大きくなければ強みにならない」と考えがちですが、採用担当者が注目するのは結果ではなく「過程でどう行動したか」です。

したがって、自己分析を通じて自分の価値観や行動の背景を整理すれば、説得力のあるエピソードを語れるでしょう。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

⑤エージェントや就活支援に相談する

どうしても自分一人では見つけられないと感じる場合、就活エージェントや大学のキャリア支援を利用するのも効果的です。

話しているうちに、自分が無意識にしていた努力や行動が浮かび上がることがあります。

例えば、エージェントは多くの学生を見てきているため「それも十分な頑張りとして伝えられます」とアドバイスしてくれるでしょう。

大学のキャリア支援課では、添削や模擬面接を通してエピソードを整理するサポートも受けられます。注意点として、アドバイスをそのまま使うのではなく、自分の言葉にして伝えることが欠かせません。

借り物の表現では説得力に欠け、面接官に響きにくいでしょう。結局のところ、外部のサポートは「自分では気づけない視点を得る手段」です。自分らしい言葉に変えて伝えることが大切になります。

面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?

一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。

高校生活で頑張ったことの答え方

就活で「高校生活で頑張ったこと」を聞かれるのは、学生時代の姿勢や考え方を知るためです。うまく答えるには、結論の伝え方や行動の描写、学びの整理が大切でしょう。

ここでは具体的な答え方のコツを紹介します。

- 結論を先に伝える

- 具体的な行動や工夫を盛り込む

- 得られた成果や学びを伝える

- 将来の仕事との関連を示す

- 大学以降の経験との差別化を意識する

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

①結論を先に伝える

「高校生活で頑張ったこと」を話すときは、最初に結論を示すと効果的です。結論を先に述べると、聞き手は内容の方向性を理解しやすくなります。

例えば「部活動で継続して練習に取り組んだ経験です」と冒頭に伝えると、その後の説明が具体的にイメージされるでしょう。

反対に結論を後回しにすると、話が長く感じられて要点が伝わりにくくなりませんか。就活の面接は短時間で印象を残す必要があるため、結論から話す習慣を意識してください。

そのうえで詳細を補足すれば、一貫性と説得力が加わります。

②具体的な行動や工夫を盛り込む

結論だけでは、面接官にとって物足りない印象を与えてしまいます。そのため、具体的な行動や工夫の説明が大切です。

たとえば「文化祭の運営に力を入れた」と述べる場合でも、「全員が参加しやすいように作業を分担した」「限られた予算内で工夫して装飾を仕上げた」など、具体的な取り組みを盛り込むと印象が強まります。

行動の描写は、自分の姿勢や考え方を示す根拠にもなるため、信頼を得やすいのです。小さな工夫や意識した点でも十分価値がありますので、丁寧に伝えてください。

③得られた成果や学びを伝える

行動を説明した後は、その結果として得られた成果や学びを話しましょう。ここで重要なのは、成果が大きなものでなくても良いという点です。

例えば「試合で優勝した」よりも「仲間と協力する中で粘り強さを身につけた」といった学びの方が、面接官に響くことがあります。

成果の規模よりも、その経験をどう成長につなげたかが重視されるのです。

だからこそ、自分が何を得たのか、どんな変化があったのかを正直に伝えることが大切でしょう。

④将来の仕事との関連を示す

高校生活の経験を話すときは、将来の仕事との関連を意識するとさらに効果が高まります。

たとえば「部活動で培った粘り強さを、入社後の課題解決に活かしたい」といった形で、自分の経験を今後の仕事へ結びつけると印象に残ります。

面接官は、あなたの過去の経験から「入社後にどのように活躍できるか」を見ているのです。

経験をただ語るのではなく、「今後どう役立てるか」という視点を持って話すことで、将来像を具体的に描ける学生だと評価されるでしょう。

⑤大学以降の経験との差別化を意識する

高校生活の経験を話す際は、大学以降の取り組みと重ならないように差別化を意識する必要があります。同じような内容を話すと、印象が薄れてしまうからです。

だからこそ、高校時代ならではのエピソードを掘り下げることが重要になります。例えば「クラス全体で取り組んだ行事」や「地域との関わりを持った経験」などは、大学生活とは違う視点を示せるでしょう。

差別化を意識することで、幅広い経験を持っていることを伝えられ、面接官に多面的な魅力を感じてもらえます。

高校生活で頑張ったことの回答で好印象を残すコツ

高校生活で頑張ったことを面接で話すとき、ただ経験を並べるだけでは印象に残りません。大切なのは、聞き手が共感できる形で伝える工夫です。

ここでは自然体で魅力を伝えるための5つのコツを紹介します。

- 大きな成果にこだわらず等身大で話す

- 失敗経験を前向きに変換して答える

- 相手に伝わりやすい言葉を選ぶ

- 誠実さや人柄が伝わる内容にする

- 学びを社会でどう活かすかを示す

①大きな成果にこだわらず等身大で話す

大きな成果がなくても等身大で話す方が信頼されやすいものです。多くの学生は「目立つ実績がないと評価されない」と不安を抱えますが、面接官は実績の規模よりも取り組み方に注目しています。

たとえば「部活動で全国大会に出場した」という実績がなくても、「補欠でも毎日練習を続けた」「苦手科目を克服するために毎朝勉強を習慣化した」といった小さな積み重ねは十分に評価されるのです。

こうした話は「継続力」や「粘り強さ」を自然に伝えられるでしょう。成果だけを強調すると、その場限りの印象で終わってしまう場合もあります。

むしろ努力の過程を丁寧に伝えた方が誠実さが伝わり、安心感を持たれやすいのです。つまり、大きな成果にこだわらず「どう努力したか」を語ることが、面接で好印象を残す近道でしょう。

②失敗経験を前向きに変換して答える

失敗体験も成長につなげて話せば評価が上がります。「失敗をどう乗り越えたか」を中心に伝えることが大切です。

たとえば「文化祭で企画が思うように進まなかった」という体験も、「原因を分析して次に活かした」「仲間と協力して改善案を考えた」と伝えれば、問題解決力や協調性をアピールできます。

多くの学生は「失敗を話すとマイナスになる」と思いがちですが、企業は完璧な人材よりも改善できる人材を求めています。

失敗から何を学び、どう変わったのかを伝えることで「成長意欲がある」と見てもらえるのです。したがって、失敗も前向きに変換して答えれば、自分の成長を示す強い武器になるでしょう。

③相手に伝わりやすい言葉を選ぶ

面接では、専門用語や抽象的な表現を避け、聞き手がイメージしやすい言葉で話すことが重要です。結論として「具体的でわかりやすい言葉を選ぶ」ことが印象を良くします。

たとえば「課題解決に注力しました」よりも「授業中に疑問点を必ず先生に質問して解決しました」と伝えた方が、取り組み内容がすぐに伝わるのです。

短くても具体性のある言葉を使えば記憶に残りやすいでしょう。逆に難しい言葉や曖昧な説明は、理解されにくく印象を弱めます。大事なのは「初めて聞く人にもすぐ伝わるか」という視点です。

要するに、答えるときは「短く、具体的に、伝わりやすい言葉」で話すことを意識してください。

④誠実さや人柄が伝わる内容にする

面接ではスキルや成果よりも人柄が評価されやすいため、「誠実さが伝わる内容」を選ぶことが効果的です。

たとえば「部活動で裏方として仲間を支えた」「友人の相談に真剣に向き合った」といった経験は、派手さはなくても信頼される印象を残せます。

企業は一緒に働きたいと思える人物を求めているため、人柄が伝わるエピソードは大きな強みになるのです。一方で、実績を誇張したり成果を過度に盛ったりすると、不信感を持たれる危険があります。

誠実に自分の体験を話す方が、安心感を与えられるのです。つまり「正直さ」と「人柄」を意識して答えることで、面接官に好印象を残せるでしょう。

⑤学びを社会でどう活かすかを示す

高校生活の経験を語る際には「その学びを社会でどう活かすか」を加えることが大切です。「過去の経験を未来につなげて語る」ことで評価が高まります。

たとえば「アルバイトで接客を頑張った」経験なら「人と円滑に関わる力を身につけたので営業職で活かせる」と話せます。

「受験勉強で計画的に取り組んだ」経験も「業務で目標を立てて遂行する力につながる」と結びつけられるでしょう。

過去を振り返るだけでは思い出話で終わってしまいますが、未来への活かし方を加えれば「成長が期待できる学生」として見てもらえます。

要は「経験 → 学び → 活かし方」という流れで語ることが、説得力のある自己PRにつながるのです。

高校生活で頑張ったことの例一覧

就活の面接で「高校生活で頑張ったこと」を聞かれると、多くの学生が「特別な実績がない」と不安を感じるでしょう。しかし実際には、大きな成果でなくても評価されるエピソードは数多くあります。

高校生活で頑張ったこととして挙げやすいのは、部活動や勉強への取り組み、文化祭や体育祭などの学校行事、アルバイトやボランティアなどの課外活動、さらに友人関係や家庭での役割など、身近な体験です。

大切なのは内容の派手さではなく、「その経験から何を学んだのか」「どんな行動を取ったのか」という点にあります。

そのため、高校時代に自分が大切にしていたことや、そこから得た学びを素直に整理して伝えれば十分に評価されます。特別な実績がないと悩む必要はありません。

どんな経験でも、言葉にして伝えれば強みとして活かせるはずです。

| 部活動での努力や継続 勉強や受験への取り組み 文化祭・体育祭など学校行事での役割 アルバイトでの責任感や社会性 ボランティア活動での学び 委員会や生徒会でのリーダー経験 友人関係を築くための工夫 家庭での役割やサポート 苦手分野を克服するための工夫 日々の小さな習慣や努力の積み重ね |

高校生活で頑張ったことの回答例文

高校生活で頑張ったことが思いつかないときは、具体的な例文を見ることで自分の体験をどう表現すればよいかヒントを得られるでしょう。ここでは代表的な5つのケースを紹介します。

また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①部活動に取り組んだときの例文

部活動での経験は、高校生活を語るうえで多くの学生が共通して持つエピソードです。ここでは努力や工夫が伝わりやすい例文を紹介します。

| 高校時代はサッカー部に所属し、3年間練習に励んでいました。 試合に出られない時期も多く、悔しい思いをしたこともありますが、その中で自分に足りない部分を考え、毎朝早く登校して基礎練習を重ねるようにしていたのです。 とくに体力不足を克服するため、放課後の練習に加えてランニングを自主的に続け、その結果、最後の大会ではフル出場を果たせました。 この経験から、努力を積み重ねれば成果につながると学び、困難に直面しても諦めず行動できる力を身につけられたと感じています。 |

部活動の例文では「課題をどう克服したか」を具体的に書くと説得力が高まります。努力の過程と学んだことをしっかり伝えるようにしましょう。

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

②文化祭での経験を答える例文

文化祭での取り組みは、協調性や工夫力を伝えやすいエピソードです。ここでは仲間と協力して成果を出した例文を紹介します。

| 高校2年の文化祭でクラスの出し物を企画したとき、準備の進みが遅くトラブルも多くありました。 私は進行役として、みんなの意見を聞きながら役割を分担し直し、限られた時間を有効に使えるように工夫しました。 特に装飾作業が遅れていたため、友人に協力をお願いして短時間で仕上げる体制を整えた結果、当日は多くのお客さんに楽しんでもらえました。 この経験から、問題が起きたときに冷静に状況を整理し、人と協力しながら解決策を導く力を身につけられたと思います。 |

文化祭の例文では「自分が果たした役割」と「工夫した行動」を具体的に書くのがポイントです。成果だけでなく過程も盛り込むと印象が良くなります。

③体育祭での努力を伝える例文

体育祭のエピソードは、仲間との協力や自分の粘り強さを示す場面として適しているでしょう。ここでは挑戦を通して成長した例文を紹介します。

| 高校3年の体育祭でリレーの代表に選ばれましたが、当初は思うように走れずチームに迷惑をかけてしまう場面もありました。 そこで毎日の練習後に自主的に走り込みを行い、フォームを改善するため先生や友人にアドバイスを受けるようにしたのです。 途中で諦めそうになることもありましたが、仲間の励ましに支えられて努力を継続し、本番では自己ベストを更新できました。 この経験から、課題に直面しても粘り強く改善を重ねれば成果につながると学び、責任感と忍耐力を養えたと感じています。 |

体育祭の例文では「努力のプロセス」と「周囲との関わり」を入れると信頼感が伝わります。結果だけでなく成長につながった点も意識してください。

④受験勉強を頑張った例文

受験勉強のエピソードは、計画性や継続力をアピールできるテーマです。ここでは困難を乗り越えて努力を続けた経験を示す例文を紹介します。

| 高校3年の夏から本格的に受験勉強に取り組みましたが、当初は模試の成績が伸びず不安を感じることもありました。 そこで毎日の学習計画を細かく立て、1日の学習時間を管理することで集中力を高めるようにしたのです。 さらに、苦手科目の英語は単語を覚えるだけでなく、音読やリスニングを取り入れて理解を深める工夫を重ねました。 思うように成果が出ない時期もありましたが、諦めず努力を続けた結果、最終的には第一志望の大学に合格できました。 この経験から、目標に向かって計画を立てて取り組むことの大切さを学び、継続力や自己管理力を養えたと感じています。 |

受験勉強の例文では「計画性」と「継続力」を明確に伝えることが大切です。成果だけでなく、工夫や努力の過程を盛り込むと説得力が増します。

⑤アルバイトを通じた学びの例文

アルバイトの経験は、社会性や責任感を示せるテーマです。ここでは働く中で得られた学びを整理して伝える例文を紹介します。

| 高校2年のときに飲食店でアルバイトを始めました。最初は接客に慣れず、注文を間違えたり対応に時間がかかったりして迷惑をかけてしまうこともありました。 そこで先輩の接客を観察し、笑顔や声のトーンを工夫するよう意識するようになったのです。また、混雑時には自分から声をかけて分担を提案し、周囲と協力しながら働く姿勢を大切にしました。 その結果、お客様から「ありがとう」と声をかけてもらえるようになり、自信へとつながったのです。 この経験を通じて、責任を持って行動する大切さや、仲間と協力することで成果を高められるという学びを得ることができたと感じています。 |

アルバイトの例文では「責任感」や「協調性」を具体的な場面で伝えることが重要です。改善の工夫や成長の過程を入れると説得力が増すでしょう。

このガクチカで本当に大丈夫かな…と感じたことはありませんか?

「時間をかけても、良いガクチカにならない」

「基本的な書き方がわからず、手が止まる」

「強みが抽象的なガクチカになってしまう」

こうした悩みを抱えたまま、納得のいくガクチカが書けず、本来は魅力的なアピールポイントがあっても、その素晴らしさが企業に伝わっていない就活生は少なくありません。

ES自動作成ツールでは、就活生が陥りがちな「強みがわかりづらい抽象的なガクチカ」から脱却し、企業が評価するポイントを押さえた『選考に通過するガクチカ』を、5つの質問に答えるだけで作成できます。

考えるべき要素が整理されているため、文章作成に不慣れな方でも、無理なく自分の言葉でガクチカを完成させることが可能です。

高校生活で頑張ったことのNG例

就活で「高校生活で頑張ったこと」を聞かれると、思いついた内容をそのまま答えてしまう人も少なくありません。しかし答え方を誤ると、評価を落としてしまう恐れがあるのです。

ここでは特に避けたいNG例を挙げ、それぞれがなぜ良くないのか、どう改善すべきかを解説します。

- 具体的なエピソードが全くない

- 努力や工夫の過程が伝わらない

- 成果や学びが不明確な内容

- 誇張や嘘を含んでいる

- ネガティブな印象を与える

①具体的なエピソードが全くない

「部活を頑張りました」「勉強を一生懸命やりました」といった抽象的な答えは、聞き手に何も伝わりません。

面接官が知りたいのは、そこでどのような行動を取り、何を感じ、どう成長したのかという具体的なプロセスです。

例えば「部活動で試合に出られなかったときに自主練習を毎日続け、翌年にはレギュラーになれた」などのように状況や行動を交えて話すと説得力が増します。

小さな出来事でも、場面や取り組みを細かく説明すれば十分評価につながるのです。具体性がない回答は記憶に残らず、自分をアピールする機会を逃してしまうでしょう。

②努力や工夫の過程が伝わらない

結果だけを述べても、自分の魅力は伝わりません。

「試合で優勝しました」「テストで上位に入りました」といった成果は確かに分かりやすいですが、その過程が欠けていると単なる事実の羅列で終わってしまいます。

面接官は過程からあなたの性格や強みを判断するのです。

例えば「時間管理が苦手だったため、毎朝30分早起きして復習の時間を作った」「チームで声を掛け合いながら苦しい練習を乗り越えた」などの工夫を話せば、粘り強さや協調性が伝わります。

成果に至るまでの努力を丁寧に示すことこそ、最も評価される部分だと意識してください。

③成果や学びが不明確な内容

何かに取り組んだ経験を話しても、そこから得られた成果や学びを示せなければ評価は伸びません。「頑張ったことは文化祭です」とだけ伝えても、聞き手にはあなたの強みが見えてこないのです。

大きな成果でなくても構いません。「人と意見を調整する力を身につけられた」「仲間と協力する大切さを学んだ」といった気づきを加えるだけで印象は大きく変わります。

面接官は結果よりも、その経験をどう自分の成長につなげたかを見ているのです。学びが不明確なままでは自己PRの材料にならないため、必ず言語化して伝えるようにしましょう。

④誇張や嘘を含んでいる

実際の出来事を必要以上に盛ったり、事実と異なることを話したりするのは絶対に避けるべきです。面接官は質問の仕方を工夫して、矛盾や不自然さを探ります。

そのときに誇張や嘘が露呈すれば、信頼を大きく損なってしまうでしょう。誠実さは採用の場で非常に重要な要素です。たとえ規模の小さな経験であっても、正直に語れば真剣さや人柄は伝わります。

無理に自分を大きく見せようとせず、等身大の姿を丁寧に説明することが、結果的に好印象を残す近道になるでしょう。誇張や嘘は短期的に有利に見えても、最終的には必ず不利になるのです。

⑤ネガティブな印象を与える

頑張ったことを話す際に、愚痴や不満ばかりを口にしてしまうのは逆効果です。「部活が大変で嫌だった」「勉強がつらくてやめたかった」といった発言では、前向きさや成長意欲が伝わりません。

面接官は苦しい経験そのものではなく、それをどう乗り越え、どんな学びに変えたのかを評価します。

例えば「部活が厳しく何度もやめたいと思ったが、仲間と励まし合い最後まで続けたことで忍耐力が身についた」と言えば、ポジティブな印象に変わるでしょう。

ネガティブさを残したままの話は避け、必ず改善や学びを添えて伝えることが大切です。

高校生活の経験を就活でどう活かすか

就活で「高校生活で頑張ったことない」と悩む学生は少なくありません。しかし大切なのは特別な実績ではなく、経験をどう振り返り、学びを言葉にできるかです。

面接官は人柄や努力の過程を知りたいと考えており、日常の小さな習慣や工夫でも十分に評価されます。そこで、まずは日常で費やした時間を思い出し、小さな努力をエピソードに変えることが効果的です。

そのうえで結論を先に伝え、行動や工夫を具体的に示し、学んだことを仕事につなげて話すと好印象を残せます。

誠実さや人柄が伝わる答え方を心がければ、自分らしい強みを社会で活かせることを示せるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。