就活で増えるオワハラとは?企業の手口と安全な対策を徹底解説

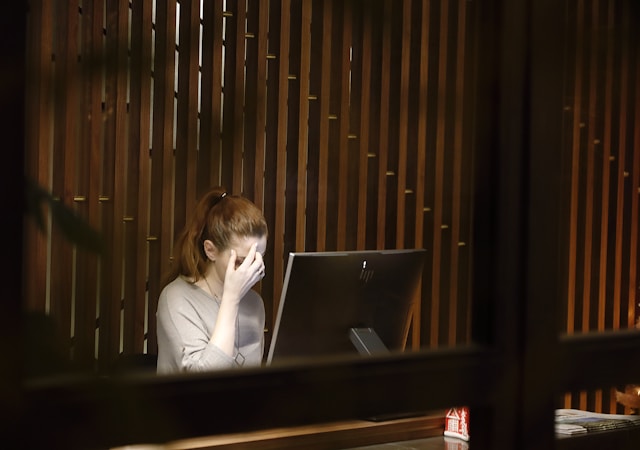

「早く就活を終わらせてほしい」そんな言葉に戸惑った経験はありませんか。

近年、企業が学生に強引に就活終了を迫る 「オワハラ(就活終われハラスメント)」 が問題視されています。学生にとって精神的な負担が大きく、冷静な判断を妨げる深刻なリスクにつながるでしょう。

そこで本記事では、オワハラの基本知識や被害の実態、企業側の背景、具体的な手口、そして安全に身を守るための対策まで徹底解説します。安心して就活を進めたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

オワハラとは?就活終われハラスメントの基本解説

オワハラとは「就活終われハラスメント」の略で、企業が内定を出した学生に対して就職活動をやめるよう圧力をかける行為を指します。

これは学生にとって精神的な負担となるだけでなく、キャリアの選択肢を狭める原因になりかねません。

企業側には採用活動の効率化や内定辞退の防止といった思惑があるものの、学生の意思を尊重しない対応は問題視されています。

特に売り手市場の状況下では、優秀な人材を確保するために強引な手段が取られることが多いでしょう。

周囲のサポートを得たり、相談窓口を利用したりすれば、不当な圧力にも落ち着いて対応できます。知識を持っておくことで冷静な判断ができ、自分の将来を守る選択につながるでしょう。

オワハラの被害に遭った学生の割合

就活における「オワハラ」は決して珍しくなく、多くの学生が経験しています。

近年の調査では、就活生の30〜40%が企業から就活終了を迫られる発言や圧力を受けたと回答しており、想像以上に身近な問題であることが明らかになっているのです。

この背景には、優秀な学生を早期に確保したい企業側の思惑や採用競争の激化があり、学生が不利な立場に立たされやすい状況が存在します。

つまり、オワハラは一部の例外的なケースではなく、誰でも直面し得る問題といえるでしょう。そのため、被害に遭った際に「自分だけが弱いのでは」と考え込まず、信頼できる人に相談することが重要です。

大学のキャリアセンターや公共の相談窓口、就活サイトの情報を利用すれば、必要なサポートを受けられるでしょう。実態を知ることで安心感が得られ、適切な対応を取るための準備につながります。

企業がオワハラを行う背景

就活市場の変化や採用のプレッシャーにより、企業がオワハラを行う背景は複雑です。

ここでは主な要因を整理し、学生が安心して対応できる知識を得られるよう解説します。

- 就活市場の売り手市場化

- 採用競争の激化

- 経団連スケジュール変更の影響

- 採用担当者の評価基準やプレッシャー

- 内定辞退増加の背景

- 採用活動コストの削減意図

①就活市場の売り手市場化

売り手市場化は学生優位の状況を指します。企業は優秀な学生を早期に確保しようとし、強引な囲い込み行動に出ることがあるのです。背景を理解することで、企業の行動に冷静に対応できるでしょう。

売り手市場では複数内定を得る学生も増え、企業側が焦るのは自然な流れです。重要なのは、自分の意思決定を尊重しながらスケジュールを管理することです。

市場全体の傾向を把握することで企業の心理を理解しやすくなり、不安の軽減につながります。結果的に、自分の軸を持った就活を進められるでしょう。

②採用競争の激化

採用競争の激化はオワハラの主な原因の一つです。優秀な学生を確保するため、内定後に強い働きかけを行う企業も少なくありません。背景には業界間の人材獲得競争があり、学生側の理解も必要です。

企業の行動に理由があると知ることで、過度な恐怖を感じず冷静に対応できるでしょう。選考段階で企業文化を見極める力を養えば、オワハラを避けやすくなります。

情報サイトやOB・OG訪問の活用で企業の雰囲気を事前に知るのも効果的です。

③経団連スケジュール変更の影響

経団連による就活ルールの変更は企業の採用戦略に大きな影響を与えました。

選考解禁時期の早期化やスケジュール自由化で企業間の競争は激しさを増し、学生への囲い込み行為が目立つようになっています。背景を理解すれば、過剰な圧力を受けても冷静な判断が可能です。

情報を収集し、スケジュール変更による企業側の焦りを把握しておくと安心できます。就活を自分のペースで計画的に進めることで精神的な余裕を確保しましょう。

④採用担当者の評価基準やプレッシャー

採用担当者は採用人数や辞退率などの指標で評価されるため、学生への働きかけが強まる傾向があ。そのるのです。結果、オワハラのような行動が生じることもあります。

担当者が会社の方針に従わざるを得ない事情を理解すれば、対話しやすくなるでしょう。圧力に感じる発言の背景に「業務上の責任」があることを知るだけでも気持ちは落ち着きます。

必要であればキャリアセンターや外部の相談窓口を利用してください。無理のない意思表示を心がければトラブルは回避できます。

⑤内定辞退増加の背景

近年の内定辞退率上昇は、企業が学生を囲い込みたがる大きな理由です。複数内定が一般化したことで辞退のリスクは高まっています。この現状を理解すれば企業の対応も納得できるでしょう。

辞退の際は早めの連絡や誠意ある対応を意識してください。現状を理解したうえで配慮ある行動をとればトラブルを避けられます。自分の意思をはっきり伝える力は社会人になっても役立つはずです。

⑥採用活動コストの削減意図

採用活動には面接や広報など多くの費用がかかります。企業はコスト削減のため早期採用や囲い込みを行い、それがオワハラにつながる場合があるのです。

背景を理解すれば企業の発言に過剰反応せずに済むでしょう。コスト面を考えることで企業の戦略を見抜きやすくなります。企業の都合を踏まえつつも自分のキャリア選択を優先してください。

第三者の意見を取り入れて判断すれば、より安心して就活を進められます。

企業がオワハラを行う理由

就活生にとってオワハラは精神的な負担が大きく、理由を理解することで冷静に対応できるようになります。

ここでは、企業がオワハラに至る主な理由を整理します。

- 優秀な人材を確保するため

- 内定辞退を防止するため

- 採用計画を効率的に進めるため

- 採用ノルマを達成するため

- 採用コストを削減するため

- 競合企業との差別化を図るため

- 採用スケジュールの混乱に対応するため

- 人手不足や市場変化の影響を受けているため

①優秀な人材を確保するため

企業がオワハラを行う大きな理由は、優秀な人材をいち早く囲い込みたいという思惑です。採用競争が激化する中、少しでも早く内定承諾を得ようと担当者が圧力をかけることがあります。

こうした状況では冷静な判断を奪われやすくなりますが、学生は自分の軸を守り、複数社を比較した上で納得できる選択をすることが大切です。

企業の事情を理解すれば、過剰なプレッシャーに動じず対応できるでしょう。

②内定辞退を防止するため

オワハラは、内定辞退を恐れる企業の心理からも発生します。採用には多くのコストや時間がかかるため、辞退されると再度採用活動を行う必要があり、負担が増えるのです。

その結果、学生に早期決断を促す傾向が強まりますが、焦った判断はミスマッチの原因になりかねません。学生は冷静さを保ち、必要な情報を集めた上で決断しましょう。

企業側の事情を理解しても、自分の意思を優先すべきです。

③採用計画を効率的に進めるため

採用活動には多くの工程があり、短期間で内定者数を確定させる必要があるため、企業は早期承諾を求め、学生に圧力をかけることがあります。

特に大量採用を行う企業ではスケジュール重視の傾向が強くなりがちです。こうした背景を理解すれば、不安を過剰に感じずに自分のペースで判断できるでしょう。

企業都合での圧力であることを意識すれば、冷静な対応が可能です。

④採用ノルマを達成するため

採用担当者には採用人数のノルマが課される場合があるのです。そのため、成果を求められるプレッシャーから強引な言動が出ることもあります。

学生は「断れば迷惑をかけるのでは」と感じやすいですが、採用ノルマは企業の内部事情です。自身のキャリア選択を優先し、必要であれば大学や第三者のサポートを活用しましょう。

背景を理解すれば、心理的圧力を客観視でき、冷静な対応につながります。

⑤採用コストを削減するため

採用活動には広告費や説明会の運営費、人事の工数など多くのコストが発生します。そのため企業は採用期間を短縮しコスト削減を図ろうとし、結果的に学生に圧力をかけることがあるのです。

しかし学生にとって人生を左右する選択であり、焦る必要はありません。むしろ企業研究を徹底し、自分に合う職場かどうかを見極めることが重要です。

コスト削減は企業の都合に過ぎないことを意識してください。

⑥競合企業との差別化を図るため

競争が激しい採用市場では、他社より先に内定承諾を得て差別化を図ろうとする企業もあるのです。これにより「早く決めてほしい」という圧力が学生にかかりやすくなります。

企業の戦略として理解できる行動ですが、学生は焦る必要はありません。複数の企業を比較して自分の価値観や将来像に合う選択をしてください。

こうした企業の意図を知ることで心理的な余裕を持てるでしょう。

⑦採用スケジュールの混乱に対応するため

経団連の採用スケジュール変更や新卒採用の早期化など、市場の変化により企業は早期内定承諾を求める傾向が強まっています。

学生はこれを市場全体の流れと理解することで、過剰な不安を抱かず対応できるでしょう。

スケジュールの混乱は学生個人の責任ではないため、冷静に情報を整理しながら就職活動を進める姿勢が大切です。

⑧人手不足や市場変化の影響を受けているため

少子化や景気の変動により、多くの企業が人材確保に苦戦しています。その結果、採用担当者は少しでも早く学生を確保しようとし、強引な対応に出ることもあるのです。

学生は社会全体の状況を理解することで、企業の動きを冷静に受け止められるでしょう。また市場の背景を踏まえた上で、自身のキャリアを慎重に考えることが重要です。

情報を把握することで有利な就活戦略を立てやすくなります。

オワハラの具体事例

就職活動における「オワハラ(就活終われハラスメント)」は、学生が内定を得た後に企業から過度な圧力を受ける行為を指します。

こうした行為は学生の心理的負担を大きくし、結果的には企業の評価を下げる恐れもあります。

ここでは、代表的なオワハラの事例を紹介し、どのような行為が該当するのかを解説します。

- 内定承諾書の強制提出

- 他社内定辞退の強要

- 長時間拘束や過剰な研修の実施

- 接待や懇親会での入社勧誘

- 脅迫や高圧的な言動による圧力

- 内定辞退に伴う費用や違約金の請求

①内定承諾書の強制提出

企業が学生に、選考中や内定後すぐに承諾書の提出を求める事例は少なくありません。「早く提出しないと内定を取り消す」といった言葉で迫られると、冷静な判断が難しくなります。

しかし承諾書には法的な強制力はなく、落ち着いて対応すれば問題はありません。キャリアセンターや外部の相談窓口を活用すれば、適切な助言を得られるはずです。

②他社内定辞退の強要

複数内定を得た学生に対して、他社内定を辞退するよう迫るケースもあります。企業は人材確保を急ぐあまり、不当な圧力をかけてしまうことがあるのです。

学生には自由に企業を選ぶ権利があるため、理不尽な要求には応じる必要はありません。毅然とした態度で断り、自分のキャリアを守る姿勢が求められるでしょう。

③長時間拘束や過剰な研修の実施

内定後に半ば強制的に長時間の研修や勉強会へ参加させるケースも見られます。こうした拘束は学生の自由な時間を奪い、他社選考を妨げる目的で行われることが多いです。

学業や生活に支障が出る場合は、理由を明確に伝えて断ることが大切です。研修は本来スキルアップを目的としたもので、強制されるべきものではありません。

④接待や懇親会での入社勧誘

懇親会や接待で強く入社を勧められるケースもオワハラの一例です。和やかな雰囲気の中でも断りにくい状況が作られると、学生の心理的負担は大きくなります。

こうした場では「検討中です」とやんわり伝え、無理な参加は避けた方がよいでしょう。必要な場合は参加しても、自分の意思をはっきり示すことが重要です。

⑤脅迫や高圧的な言動による圧力

内定辞退を申し出た学生に対して「学校に連絡する」「今後の就活に影響する」などと脅す行為もあります。これは脅迫にあたる可能性が高く、決して許されません。

一人で抱え込まず、大学や外部機関に相談してください。第三者の力を借りることで、冷静に解決へ向かうことができます。

⑥内定辞退に伴う費用や違約金の請求

辞退時に「研修費や採用コストがかかった」と費用請求される事例もありますが、ほとんどは法的根拠がありません。多くの場合、支払う義務はないため冷静に断るべきです。

必要であれば労働局や弁護士など専門家に相談してください。正しい知識を持つことで、理不尽な要求から自分を守れます。

企業が使うオワハラの決まり文句

就活の現場では、企業が学生に就活を終わらせるよう圧力をかける「オワハラ」が問題になっています。その手口を知ることは、自分の意思を守る第一歩です。

ここでは、よく使われるフレーズを紹介し、どう対処すればよいかを解説します。

- 「内定を出すのでほかの選考を辞退してほしい」

- 「今この場で内定承諾書にサインしてほしい」

- 「承諾しないと今後あなたの大学から採用しない」

- 「内定を辞退したら研修費用を返金してもらう」

- 「この場で入社を決めないと内定は出せない」

- 「毎日研修に参加してほしい」

- 「今すぐ他社へ辞退の連絡を入れてほしい」

- 「就職活動はここで終了してほしい」

①「内定を出すのでほかの選考を辞退してほしい」

この言葉は、他社の選考を早く辞退させ、自社への入社を確定させる狙いがあります。学生は感謝の気持ちから従ってしまいがちですが、内定は承諾するまで法的拘束力はなく、辞退も自由です。

企業は採用競争の激化から早期確保を目指していますが、無理な辞退要求には「他社の選考も受けたい」と意思を伝えましょう。納得いくまで活動を続けることが大切です。

②「今この場で内定承諾書にサインしてほしい」

その場での署名を求める行為は冷静な判断を奪う典型的なオワハラです。内定承諾は自由意思に基づくべきで、即時の署名義務はありません。

企業は採用スピードを優先していますが、慎重な判断が必要です。「家族やキャリアセンターに相談したい」と伝え、時間を確保してください。焦って即決せず、後悔のない意思決定をしましょう。

③「承諾しないと今後あなたの大学から採用しない」

大学名や将来の採用を持ち出す発言は心理的圧力を高めます。このような企業は入社後の環境にも懸念が残るでしょう。倫理的にも問題のある対応で、恐怖心から判断を誤る恐れがあります。

冷静に距離を取り、記録を残して大学や相談窓口に報告することを検討しましょう。こうした企業体質を見極め、自分のキャリアを守る行動が必要です。

④「内定を辞退したら研修費用を返金してもらう」

研修費用の返金要求は正当なように見えても、多くの場合法的根拠がありません。内定辞退は学生の自由であり、契約前の費用請求は不当です。

不安な場合は契約内容を確認し、大学や専門機関に相談しましょう。企業の心理的な圧力に過ぎない可能性も高いため、毅然とした態度を持つことが重要です。

知識を持つことで不当な要求に対処できます。

⑤「この場で入社を決めないと内定は出せない」

「即断しないと内定は出せない」という言葉は焦らせるための戦略であることが多いです。優秀な人材には柔軟な対応を取る企業もあります。

焦って承諾してしまうと、自分に合わない職場に入るリスクが高まります。「慎重に考えたい」と伝え、時間をかけて判断しましょう。自分の価値観に合う選択を優先することが大切です。

⑥「毎日研修に参加してほしい」

過度な研修参加の要求はオワハラの一例です。毎日拘束されると他社の選考や学業に影響が出ます。企業は入社意欲を高めるためと説明しますが、過度な要求は意思決定の自由を奪います。

「学業や予定がある」と正直に伝える勇気を持ちましょう。無理な拘束は企業体質の見極めポイントでもあります。

⑦「今すぐ他社へ辞退の連絡を入れてほしい」

即時の辞退連絡を迫る発言は、入社を既成事実化する手段です。電話やメールをその場で要求されると断りにくいですが、選考を受ける権利は学生にあります。「後日連絡します」と毅然と対応しましょう。

断りにくい雰囲気を感じたら大学やキャリアセンターに相談してください。焦らされても冷静さを保つことが重要です。

⑧「就職活動はここで終了してほしい」

「就活をここで終わらせてほしい」という言葉は心理的な圧力をかける典型的な表現です。企業は採用活動の負担を減らそうとしていますが、学生の自由を尊重しない発言です。

こうした要求に応じると後悔する可能性が高いので、「他の選択肢も検討したい」と意思を伝えましょう。納得のいく判断を優先してください。

オワハラの対策

就活中にオワハラを受けると精神的な負担が大きくなり、判断力も鈍りがちです。自分を守るためには、早めの対応と正しい知識が欠かせません。

ここでは具体的な防止策と相談先について詳しく解説します。

- 自己防衛意識の強化

- 明確な断り方の実践

- 大学キャリアセンターの活用

- 労働局や相談窓口への相談

- 正しい内定辞退手順の理解

- オワハラ企業を見極める情報収集

①自己防衛意識の強化

オワハラを避けるには、まず自分の就職活動を自分でコントロールする意識を持つことが重要です。企業の言葉に流されず、自分の進路は自分で選ぶという姿勢を持ちましょう。

「他社を受けないでほしい」という要求は不当であり、辞退や選考継続は学生の自由です。安心できる環境で情報を集め、キャリアセンターや先輩に相談すると自信が持てるでしょう。

主体的に行動することで、オワハラに屈せず希望を貫けます。

②明確な断り方の実践

オワハラを回避するには、不当な要求をやんわりと断るスキルが必要です。特に内定者面談などで「他社選考を辞退してほしい」と言われる場面では、相手を刺激せず意思を伝えましょう。

「他社も含め慎重に検討しています」「まだ就活を続けます」と丁寧に答えると良いです。曖昧な態度は誤解を招くため避けてください。短く分かりやすい表現を心がければ、安心して断れるでしょう。

③大学キャリアセンターの活用

大学のキャリアセンターは、就活生の強い味方です。オワハラに悩んだら、早めに相談するのをおすすめします。

専門のスタッフは就職市場や企業動向に詳しく、客観的なアドバイスをくれるはずです。内定辞退の伝え方やメール作成のサポートも受けられます。

第三者の力を借りれば冷静な判断がしやすくなり、不安を和らげながら就活を進められるでしょう。

④労働局や相談窓口への相談

オワハラがエスカレートしたときは、公的機関への相談が有効です。都道府県の労働局やハローワークは、企業とのトラブル相談を受け付けており、必要に応じて指導や仲介を行います。

「労働条件相談ほっとライン」など匿名で相談できる窓口も安心です。こうした相談先を知るだけでも精神的な支えになり、行動指針が明確になるでしょう。

⑤正しい内定辞退手順の理解

内定辞退の正しい手順を理解すれば、トラブルや強い引き留めを避けられます。辞退は早めに、誠意を持って電話で伝え、その後メールや書面で正式に連絡してください。

対応が遅れると企業側が焦りを感じ、圧力をかける原因になります。あらかじめ手順を知っておけば、スムーズに辞退でき、安心して就活を進められるでしょう。

⑥オワハラ企業を見極める情報収集

オワハラを防ぐには、企業研究が欠かせません。口コミサイトやOB・OG訪問で社風や採用方針を調べるのが効果的です。就職四季報や求人票の離職率、平均勤続年数も参考になります。

こうした情報をもとに判断すれば、オワハラのリスクが高い企業を事前に避けられるでしょう。積極的に情報を集める習慣が、安心した就活につながります。

就活生のよくある質問Q&A

就活生が抱える不安や疑問に答えるQ&Aです。「オワハラ」への対処に不安がある人も少なくありません。

ここでは、オワハラの定義や対応方法だけでなく、内定後の動きや相談窓口も網羅し、安心して行動できるように知識を整理しました。

- オワハラを受けたらどうすればいい?

- 内定承諾後でも辞退はできる?

- 一度承諾しても就活を続けられる?

- どこからがオワハラになるのか?

- オワハラを避けるための企業選びのポイントは?

- オワハラが多い業界や企業の特徴は?

- 法的に企業を訴えることはできる?

- 相談できる窓口や機関はどこ?

①オワハラを受けたらどうすればいい?

オワハラを受けたときは冷静な対応と自分を守る行動が欠かせません。まずは発言内容ややり取りを詳細に記録し、客観的な証拠を残しましょう。

感情的にならず、大学のキャリアセンターや公的な相談窓口へ早めに相談するのも効果的です。直接やり取りが負担になる場合は、メールで対応することで心理的なストレスを減らせます。

自分だけで抱え込まず、信頼できる第三者に相談することで客観的な視点から助言を得られるでしょう。就活は自分の意思で進めるべきものであり、必要以上の圧力に屈する必要はありません。

安心できる環境で就活を続けられるよう行動を整えましょう。

②内定承諾後でも辞退はできる?

内定承諾後でも辞退は可能です。承諾書や口頭での合意には法的拘束力が弱く、労働契約が締結されていなければ辞退しても問題ありません。

ただし企業側は採用計画を立てているため、できるだけ早めに誠意をもって連絡しましょう。電話やメールで感謝を伝えた上で理由を簡潔に伝えると、トラブルを防ぎやすいです。

「進路を再考した」「他社に入社を決めた」など正直で簡潔な説明に留めるのが無難でしょう。自分の将来を優先した判断であり、後悔のない選択を取ることが大切です。

丁寧な対応を心がければ、企業との関係性を損なわずキャリアを築けるでしょう。

③一度承諾しても就活を続けられる?

内定を承諾した後でも就活を続けることは可能です。学生には職業選択の自由があり、理想の企業や職種を探すための行動は自然なことです。

ただし企業への対応には配慮し、面接や説明会の日程が重ならないように計画的に動きましょう。活動継続を選ぶ背景には、より適した職場環境を求める前向きな理由があるはずです。

焦らず選択肢を広げ、自分の将来像に合った会社を探すことが重要になります。スケジュール管理と情報収集を徹底することで、納得のいくキャリア形成につなげられるでしょう。

④どこからがオワハラになるのか?

オワハラは「学生に不当に就活をやめさせようとする圧力」が基準です。

単なるアドバイスや提案は問題ありませんが、「辞退は許さない」といった強制的な発言や、繰り返し就活中止を迫る行為はハラスメントに該当します。

学生には職業選択の自由が法律で保障されており、過度な干渉は許されません。少しでも不安やストレスを感じたら早めに大学や相談窓口へ連絡しましょう。

客観的な視点を得ることで、自分の判断に自信が持てます。違和感を軽視せず行動することが、健全なキャリア形成を守る一歩です。

⑤オワハラを避けるための企業選びのポイントは?

オワハラを防ぐには、企業選びの段階から情報収集を徹底することが重要です。口コミやOB・OG訪問で社風や採用担当者の姿勢を確認しましょう。

選考中に過度な拘束や強引さを感じた場合は、入社後も同様の圧力がある可能性があります。就活サイトやSNSの評判も参考になり、企業文化の傾向を知る手がかりです。

自分の価値観や希望に合った企業を選ぶ意識が、安心感につながります。焦らず慎重に調べることで、健全な就職活動を進めやすくなるでしょう。

⑥オワハラが多い業界や企業の特徴は?

採用競争の激しい業界や慢性的な人手不足を抱える企業は、オワハラが起きやすい傾向があります。売り手市場では内定辞退を避けるために企業側の圧力が強まる場合があるでしょう。

営業職や小売、サービス業の一部では採用活動のスピードや負担が大きく、学生に強いプレッシャーがかかることもあります。

規模の小さな企業では採用計画を柔軟に変更しにくいため、圧力が高まりやすいといえるでしょう。こうした業界の特徴を理解し、不安を感じたら冷静に判断することが自分を守る鍵です。

⑦法的に企業を訴えることはできる?

オワハラは法的に問題視される行為であり、内容次第では損害賠償請求や行政への申告が可能です。

職業選択の自由を侵害する発言や脅迫は法律で禁じられており、証拠をそろえれば法的措置を取れる場合もあります。

ただし訴訟には時間や労力がかかるため、まずは大学や労働局など専門機関の相談を受けるのが現実的です。法的手段は最終手段として考え、早期に環境を整えることを優先してください。

権利を正しく理解すれば、自分の立場を守る判断力がつくでしょう。

⑧相談できる窓口や機関はどこ?

オワハラに悩む場合は、大学のキャリアセンターや指導教員、ゼミの仲間など身近な相談先を頼りましょう。ハローワークや労働局、学生向けの無料相談窓口など公的支援も活用できます。

匿名掲示板やSNSでは正確な情報が得にくいため、信頼できる専門家に相談する方が安心です。話すことで気持ちを整理でき、具体的な対応策も見つかるでしょう。

ひとりで抱え込まず、周囲の力を借りて就活を前向きに進めてください。

オワハラに対する理解と対策の重要性

オワハラは就活生に深刻なストレスや不安を与え、冷静な判断力を奪う要因になり得ます。

その背景には売り手市場化や採用競争の激化など企業側の事情があり、強引な内定承諾や辞退強要の行為が発生しています。

実際の事例や決まり文句を知ることで危険な場面を見極めやすくなり、適切な対応策を取るための準備が整います。

キャリアセンターや労働局などの相談機関を活用し、正しい内定辞退手順や防衛意識を持つことが重要です。

オワハラは誰にでも起こり得る問題であり、就活生は自分の権利を理解し主体的に行動することが将来のキャリア形成を守る鍵となります。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。