履歴書の下書き完全ガイド|正しい書き方と消し方のコツを解説

履歴書は、採用担当者が最初に目にする大切な書類。書き間違いを防ぎ、バランスのとれたレイアウトに仕上げるためにも、事前の下書きはとてもおすすめです。

この記事では、履歴書の下書きのメリットややり方、押さえるべき注意点まで、初心者にも分かりやすく解説していきます。

エントリーシートのお助けアイテム!

- 1ES自動作成ツール

- まずは通過レベルのESを一気に作成できる

- 2赤ペンESでESを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに

- 3志望動機テンプレシート

- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる

- 4強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる

履歴書を下書きするべき理由とは?

就活でまず突破しなければならないのが、履歴書による書類選考です。履歴書は自分を売り込むための第一印象となるため、その完成度が評価に直結します。

なかでも「下書き」をするかどうかは、履歴書の質を左右する重要なポイントです。ここでは、履歴書を下書きするべき理由をわかりやすく解説します。

- 下書きによって履歴書のレイアウトが整えやすくなるため

- うっかりミスを防げるため

- 下書きを通して文章構成の見直しができるため

① 下書きによって履歴書のレイアウトが整えやすくなるため

履歴書の印象を左右するのは、見た目の整い具合です。特に手書きの場合、文字のバランスが崩れると読みにくさや雑さが目立ってしまいます。

下書きをしておくと、各項目の配置や文字サイズを事前に調整でき、見やすく丁寧な印象を与えやすくなるものです。

たとえば、氏名や日付の位置を整えたり、志望動機の改行ポイントをあらかじめ決めておくと、清書のときに迷いなくスムーズに書けるでしょう。

見た目の整った履歴書は、それだけで「この人は丁寧だな」と良い印象を与えるきっかけになります。結果として、書類選考の通過率を高めることにもつながるはずです。

② うっかりミスを防げるため

履歴書は一発勝負だと緊張しやすく、誤字や記入ミスが発生しがちです。特に就活の序盤では、自分の強みをうまくまとめきれず、焦って書き間違えることもあるかもしれません。

そうした事態を防ぐには、事前に下書きをしておくのが効果的です。下書きなら、誤字脱字や記入漏れを事前にチェックして直すことができます。

清書前に見直す時間があるため、落ち着いて仕上げられるでしょう。少しの手間に感じるかもしれませんが、結果的に手戻りも減り、時間の節約にもなります。

③ 下書きを通して文章構成の見直しができるため

履歴書では、限られたスペースで自分の魅力を伝える必要があります。しかし、いきなり清書しようとすると、構成が不自然だったり、表現があいまいになったりすることも。

下書きをしておくことで、文章の流れや言葉選びを客観的に見直せるのが大きなメリットです。たとえば、自己PRが企業の求める人物像に合っているか、志望動機に一貫性があるかなどを確認できます。

時間をかけて構成を整えることで、読み手の心に残る履歴書に近づけるでしょう。下書きは単なる準備ではなく、自分自身を伝える力を高める大切なプロセスです。

履歴書の下書きを始める前に準備すべき5つのこと

履歴書を丁寧に仕上げるためには、書き始める前の準備がとても大切です。特に、下書きの前に環境や道具を整えておくと、ミスを減らし、作業もスムーズに進められます。

ここでは、下書き前に確認しておきたい5つの準備を紹介しましょう。

- 書きやすい静かな環境を整える

- 履歴書に書く内容をあらかじめ準備しておく

- 濃すぎない鉛筆やシャープペンを用意する

- 使いやすく消しやすい消しゴムを用意しておく

- 清書後に備えて履歴書のコピーを取れる準備をする

① 書きやすい静かな環境を整える

集中して履歴書を書くためには、周囲の雑音や気が散る要素をできるだけ取り除くことが大切です。

近くで、テレビの音やスマートフォンの通知音などがあると、思考が中断されてミスにつながりやすくなります。

できれば個室など静かなスペースを選び、机の上も必要な物以外は片づけておくと、作業により集中しやすくなるでしょう。

明るい照明と背筋を伸ばせるイス、適度な高さの机も、手元を安定させて丁寧な文字を書くために欠かせません。落ち着いた空間を用意することが、下書きを正確に進める第一歩といえるでしょう。

② 履歴書に書く内容をあらかじめ準備しておく

履歴書の下書きを始める前に、あらかじめ自己PRや志望動機、学歴や資格などの記載内容をまとめておくと、作業がスムーズに進みます。

特に、自己PRや志望動機は、書きながら考えると迷いが生じやすく、文章の流れも不自然になりがちです。

ノートに箇条書きで書き出したり、パソコンで清書の下書き用ファイルを作っておいたりするのも有効な方法でしょう。

事前に構成を整理しておくことで、表現にも余裕が持てるうえ、内容の一貫性や説得力も高まります。結果的に、より質の高い履歴書に仕上がるはずです。

③ 濃すぎない鉛筆やシャープペンを用意する

下書き用の筆記具は、清書後にきれいに消せるかどうかがポイントです。濃すぎる芯を使うと文字が残りやすく、消し跡も目立ちやすくなってしまいます。

そのため、芯の硬さはHBやHといった、やや硬めのものを選ぶと安心です。シャープペンの場合は芯が折れにくく、細かい文字が書きやすいというメリットもあります。

筆圧はなるべく軽めを意識し、紙を傷つけないよう注意してください。筆記具にこだわることは、清書時の見た目を左右するだけでなく、全体の印象にも直結する重要な準備です。

④ 使いやすく消しやすい消しゴムを用意しておく

下書きを消す際に使う消しゴムは、履歴書の仕上がりを美しく保つために欠かせないアイテムです。

古くて硬くなったものや、細かい部分が消しにくい形状のものを使うと、紙を破いたり、汚れが残ったりするおそれがあります。

消しゴムは柔らかく、消しカスがまとまりやすいタイプのものが扱いやすいでしょう。角が残っている新しい消しゴムなら、細かな文字の周囲もきれいに仕上げられます。

見た目の印象を損なわないためにも、消しやすさと扱いやすさの両方を備えた消しゴムを選んでください。

⑤ 清書後に備えて履歴書のコピーを取れる準備をする

履歴書の清書が完成したら、その内容を控えとして保存しておくと、今後の応募や面接準備で役立ちます。

たとえば、同じ企業に再応募する場合や、志望動機を振り返って面接で答える場面に対応しやすくなるでしょう。

自宅にプリンターがない場合でも、コンビニのマルチコピー機やスマホのスキャンアプリを活用することで、簡単に履歴書を保存できます。

事前にコピーの準備を整えておくことで、就活中に必要な情報の管理がしやすくなり、スムーズな応募活動につながるでしょう。

履歴書の下書きをする基本の7ステップ

履歴書をきれいに仕上げるには、下書きから清書までの工程を丁寧に行うことが大切です。ここでは、履歴書を失敗なく完成させるための7つの基本ステップを紹介します。

- ステップ① 鉛筆やシャープペンで薄く下書きする

- ステップ② 文章の内容や誤字脱字をチェックする

- ステップ③ ボールペンで下書きの上をなぞって清書する

- ステップ④ 清書後はにじみ防止のためにしっかり乾かす

- ステップ⑤ 下書きを丁寧に消しゴムで消去する

- ステップ⑥ 完成した履歴書を見直して最終確認する

- ステップ⑦ 必要に応じて予備の履歴書をコピーして保管する

① 鉛筆やシャープペンで薄く下書きする

履歴書作成の第一歩は、鉛筆やシャープペンを使って全体を薄く下書きすることです。筆圧が強すぎると跡が残りやすく、清書しても下にうっすらと線が見えてしまい、全体の印象が損なわれてしまいます。

使用する筆記具は、HBやHなどの少し硬めの芯を選びましょう。柔らかい芯だと消しにくく、紙が汚れる原因になります。

特に、氏名・志望動機・学歴などの重要な欄では、文字の配置や改行の位置にも意識を向け、下書きの段階からバランス良く整えておくと、後の清書が格段に楽になるでしょう。

② 文章の内容や誤字脱字をチェックする

一通り下書きが終わったら、まず行うべきは内容の見直しです。

志望動機や自己PRなど、伝えたい意図が明確になっているか、自分の強みやエピソードが伝わりやすい表現になっているかを改めて確認してください。

内容の整合性に加えて、誤字や脱字がないかも丁寧にチェックする必要があります。書いた本人の目だけでは見落とすこともあるため、音読してみると意外な間違いや不自然な表現に気づくことがあるでしょう。

特に、企業名・日付・固有名詞などはミスが許されない部分です。文末の句読点や敬語の使い方など細かな部分にも注意を向け、伝わる履歴書に仕上げてください。

③ ボールペンで下書きの上をなぞって清書する

内容の確認が終わったら、下書きの上から丁寧にボールペンで清書していきます。ここで使うボールペンは、にじみにくく、発色が安定しているものを選ぶと安心です。

万が一インク切れやインク漏れがあると履歴書全体をやり直すことになりかねないため、事前に試し書きして状態をチェックしておくことが大切。

書く際には、文字の大きさや位置が不自然にならないよう意識し、力を入れすぎずにゆっくり丁寧に仕上げましょう。筆記具の持ち方や姿勢も意識すると、手ブレを防いで安定した字が書けるようになります。

④ 清書後はにじみ防止のためにしっかり乾かす

ボールペンでの清書が終わった直後は、すぐに紙に触れたり、重ねたりしないよう注意が必要です。

特に、油性インクや水性インクは、乾くまでに多少時間がかかるため、せっかく丁寧に仕上げた文字が指や紙でにじんでしまうことがあります。

清書後は風通しのよい場所で、数分間しっかり乾かしてください。もしスペースに余裕があれば、別の作業を進めるなどして乾燥時間を確保するのが効率的です。

万が一、乾く前に触れてしまった場合は、修正できないこともあるので、最後の仕上げこそ慎重に取り組む必要があります。

⑤ 下書きを丁寧に消しゴムで消去する

インクが完全に乾いたことを確認したら、次は下書きの消去作業に移ります。

このとき、強くこすりすぎると紙がよれてしまったり、文字がかすれてしまったりするおそれがあるため、丁寧にやさしく消すことを意識してください。

使う消しゴムは、柔らかめで、紙に跡を残しにくいタイプがおすすめです。角がある消しゴムなら、細かい部分も正確に消すことができます。

消しカスは手で払うのではなく、ブロワーや柔らかい紙で優しく取り除く方が、用紙を傷つけずにきれいにできるためおすすめです。消し忘れのないよう、全体を見直しながら進めましょう。

⑥ 完成した履歴書を見直して最終確認する

すべての記入と消し作業が終わったら、最後に履歴書全体を見直す時間を取りましょう。特に、記入漏れや誤字脱字、日付・企業名などの間違いはないか、くまなく確認してください。

読み手の視点に立ち、内容に違和感がないかを客観的に判断することがポイントです。

音読や第三者によるチェックも効果的で、自分では気づかない表現のズレや言い回しの不自然さを発見できる可能性があります。

印象を良くするためにも、提出前のこの段階で丁寧な仕上がりを確認し、自信をもって提出できる状態に整えましょう。

⑦ 必要に応じて予備の履歴書をコピーして保管する

履歴書が完成したら、内容の控えを手元に残しておくと安心です。予備としてコピーを取っておけば、同じ企業に再応募する際や、面接前の内容確認にも役立ちます。

最近では、コンビニのコピー機やスマートフォンのスキャンアプリを使って手軽にデータ保存も可能です。複数応募が続く場合、手元に控えがあることで、履歴書の一貫性を保ちやすくなります。

提出後に内容を忘れてしまうのを防ぐ意味でも、コピーやデータ保存は有効な準備の一つといえるでしょう。

履歴書の下書きをきれいに仕上げる5つのコツ

下書きをしても履歴書が雑に見えてしまうと、せっかくの努力が印象を下げる原因になります。きれいに仕上げるためには、ちょっとした工夫や意識が大切です。

ここでは、見た目の整った履歴書に近づけるための5つのポイントを紹介します。

- 芯が硬めの鉛筆で力を入れずに下書きする

- 自由記述欄には横線を引いて文字を整える

- 文字の大きさ・配置を均一にそろえる

- 漢字とひらがなのバランスに注意して書く

- 清書には油性のボールペンを使って丁寧に仕上げる

① 芯が硬めの鉛筆で力を入れずに下書きする

下書きを丁寧に行うには、筆記具の選び方が重要です。芯が柔らかい鉛筆やシャープペンでは濃くなりすぎて、消し跡が残りやすくなります。

HBやHなどの少し硬めの芯を使い、軽く書いてください。強く書くと紙に跡が残るおそれがあります。下書きはあくまで補助の目安なので、見えすぎないくらいがちょうどいいでしょう。

最終的な清書の見た目にも影響するため、最初から意識しておくと安心です。

② 自由記述欄には横線を引いて文字を整える

自由記述欄に行がない場合、文字が曲がったり上下にずれてしまうことがあります。そんなときは、下書きの段階で薄く横線を引いておくと、文字を整えやすくなるでしょう。

定規を使ってまっすぐ線を引き、清書後にきれいに消せば問題ありません。読みやすさを保つだけでなく、丁寧な印象も与えられるため、見た目を整える工夫としておすすめです。

③ 文字の大きさ・配置を均一にそろえる

履歴書全体の見栄えを左右するのが、文字の大きさや配置の一貫性です。特に長めの文章を記入する欄では、最初の行を基準にして他の行もそろえる意識が大切になります。

文字が大きすぎたり、行間が狭すぎると読みづらくなる可能性も。均一にそろっていると視認性が高まり、自然と読み手に好印象を与えられるでしょう。

見た目の整った履歴書は、内容の説得力も高めてくれます。

④ 漢字とひらがなのバランスに注意して書く

履歴書を読みやすくするためには、漢字とひらがなのバランスも重要です。漢字だけが目立ったり、ひらがなが小さすぎたりすると、読みにくくなってしまいます。

一般的には、漢字をやや大きめに、ひらがなは少し控えめに書くとバランスがとりやすくなるでしょう。また、ハネや止めといった筆使いにも丁寧さが求められます。

細部への気配りが全体の印象に影響するため、意識してみてください。

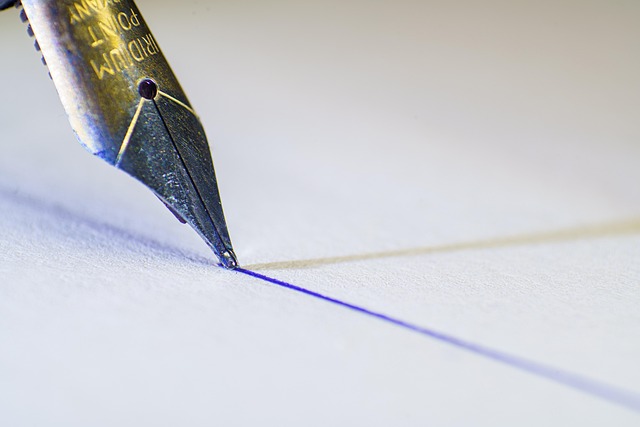

⑤ 清書には油性のボールペンを使って丁寧に仕上げる

清書に使うペンも、仕上がりに大きく関わります。おすすめは油性のボールペンです。にじみにくく、文字がくっきり見えるため、印象が良くなります。

ペン先はやや細めのものを選ぶと、文字を整えやすくなるでしょう。清書後は、インクが完全に乾くまで触らずに待ってください。

焦って作業を進めると、こすれて台無しになるおそれがあります。道具選びと丁寧な扱いが、完成度の高い履歴書につながるでしょう。

履歴書の下書きを作成するメリット

履歴書を下書きすることには、多くのメリットがあります。丁寧さや正確さを高めるだけでなく、自分の考えを整理しながら書けるのも大きな利点でしょう。

ここでは、下書きによって得られる代表的なメリットを4つ紹介します。

- 誤字脱字を減らして丁寧な印象を与えられる

- 文字のバランスを確認しながら書ける

- 文章構成を見直すことで自己PRが明確になる

- 何度も書くことで志望動機が自然に話せるようになる

① 誤字脱字を減らして丁寧な印象を与えられる

履歴書のミスは、選考においてマイナス評価につながる可能性があります。下書きをしておけば、記入前に内容を確認できるため、誤字脱字を事前に防ぎやすくなるでしょう。

誤った漢字に気づけたり、文の整合性を見直せたりするのが大きなメリットです。修正テープを使わずに済むぶん、見た目もすっきりし、丁寧に準備した印象が残ります。

採用担当者に好印象を与えるためにも、下書きは有効な工夫といえるでしょう。

② 文字のバランスを確認しながら書ける

手書きの履歴書では、文字の配置や大きさによって印象が大きく変わります。下書きを通して全体のバランスを確認しながら書くことで、清書の際に統一感を持たせやすくなるでしょう。

特に、自由記述欄は文字の偏りが目立ちやすいため、事前に配置を確認しておくと安心です。見た目が整っている履歴書は、内容を読む前から「丁寧な人だ」と感じてもらえる可能性が高まります。

③ 文章構成を見直すことで自己PRが明確になる

履歴書は、自分をアピールする大切な書類です。しかし、ぶっつけ本番で書こうとすると、伝えたい内容があいまいになったり、話があちこちに飛んだりしがちに。

下書きをすれば、文章の構成や流れを見直しながら作成できます。その結果、論理的で分かりやすい自己PRが完成しやすくなるでしょう。

伝える力を高めたいときこそ、下書きを活用して内容を磨いてください。

④ 何度も書くことで志望動機が自然に話せるようになる

志望動機は、面接でも問われる重要な項目です。下書きを重ねることで、自分の志望理由を言語化する練習になります。

繰り返し書いているうちに、自分の考えを整理でき、自然に話せるようになるでしょう。また、文章に起こす過程で「本当にその企業を志望している理由」が明確になることもあります。

下書きは、面接での説得力ある受け答えにつながる準備のひとつです。

「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。

履歴書の下書きを作成するデメリット

下書きには多くのメリットがありますが、一方で気をつけておきたいデメリットも存在します。作業が増えることで負担が大きくなったり、思わぬミスにつながったりすることもあるでしょう。

ここでは、下書きの注意点を3つに分けて解説します。

- 清書までに時間と手間がかかる

- 下書きの消し残りが履歴書の見栄えを損なうリスクがある

- 緊張して清書の段階で文字が乱れることがある

① 清書までに時間と手間がかかる

履歴書を下書きから丁寧に進めると、時間も手間も多くかかります。内容を考えて下書きし、見直し、清書して、さらにチェックするという流れは短時間では終わりません。

締切が迫っている場合、焦ってしまい仕上がりが雑になることもあるでしょう。効率よく進めるには、あらかじめスケジュールに余裕を持ち、下書きにかける時間を見積もっておくことが重要です。

② 下書きの消し残りが履歴書の見栄えを損なうリスクがある

清書後に下書きがきれいに消せていないと、せっかくの履歴書が台無しになることもあります。特に筆圧が強かったり、濃い鉛筆を使っていたりする場合、消しても跡が残ることがあるでしょう。

その結果、「丁寧さに欠ける」と判断される可能性も否定できません。きれいに仕上げるには、筆記具の濃さや書き方、消し方まで丁寧に気を配る必要があります。

③ 緊張して清書の段階で文字が乱れることがある

下書きが完璧にできていたとしても、清書の段階で緊張し、文字が乱れてしまうケースがあります。

「失敗したくない」という思いが強すぎると、手が震えたり、筆圧が安定しなかったりすることがあるからです。結果として、せっかく整えてきた下書きの効果が薄れてしまう可能性もあります。

清書前には、深呼吸をしたり、紙の端に練習したりしてから書き始めると、落ち着いて書き進めやすくなるでしょう。

履歴書の下書きを作成する際の注意点

履歴書の下書きを丁寧に進めることは大切ですが、いくつかの注意点を押さえておかないと、かえってマイナスな印象を与えてしまうことがあります。

ここでは、下書き時によくある4つの失敗例と対策を紹介しましょう。

- 修正ペンや修正テープの使用は避ける

- 小さくて読みづらい文字にならないようにする

- 消えるボールペンでの下書きは避ける

- 下書きの跡は必ず綺麗に消す

① 修正ペンや修正テープの使用は避ける

履歴書では、修正ペンや修正テープの使用は避けるのが基本マナーとされています。

たとえ小さな誤字であっても、修正の跡があると全体が雑な印象になり、「注意力がない」「手を抜いている」といった誤解を招きかねません。

さらに、修正テープの文字は時間が経つと剥がれてしまうこともあり、重要な情報が欠けてしまうおそれもあります。

面倒に感じるかもしれませんが、書き間違えた場合は思い切って最初から書き直してください。丁寧に書き直す姿勢そのものが、誠実さや責任感として相手に伝わるでしょう。

② 小さくて読みづらい文字にならないようにする

伝えたいことが多くなると、つい文字を小さくして詰め込みたくなりますが、それではかえって逆効果です。小さな文字は視認性が悪く、読み手に強いストレスを与えることになります。

採用担当者は多くの履歴書に目を通しているため、読みづらいだけで印象が下がってしまう可能性もあるでしょう。履歴書では、伝えたい情報をしっかり伝えること以上に、読みやすさが重視されます。

余白や行間を確保しながら、丁寧にバランスよく文字を書くように心がけましょう。情報の量よりも、伝わる文章を意識することが大切です。

③ 消えるボールペンでの下書きは避ける

消せるボールペンは便利なアイテムですが、履歴書の下書きには向いていません。

フリクションタイプのペンなどは熱に弱く、少し温度が上がるだけで文字が薄くなったり完全に消えてしまったりするリスクがあります。

夏場の屋外や、暖房が効いた部屋などでは特に注意が必要です。清書前に内容が見えなくなってしまえば、修正のしようもありませんし、再度書き直す手間が発生してしまいます。

下書きには、消しやすく安定して使える鉛筆やシャープペンシルを選ぶのが無難です。信頼できる筆記具を使うことが、作業効率の向上にもつながります。

④ 下書きの跡は必ず綺麗に消す

下書きの跡が清書後にも残っていると、どんなに内容が良くても全体の印象が台無しになってしまいます。

特に筆圧が強すぎる場合や、濃い鉛筆を使っていると、きれいに消したつもりでも下にうっすら跡が残ってしまうことがあるでしょう。

そうした跡は見る人にとって「雑」「準備不足」と映りやすく、評価を下げる原因になります。薄く書く、力を入れすぎないといった意識を持ちながら下書きすることが大切です。

また、消しゴムは角を使って丁寧に消し、全体を見直してから提出するようにしましょう。最終確認を怠らない姿勢が、完成度を高めます。

下書きをしても履歴書を書き間違える場合の対処法

下書きをしていても、清書の段階でうっかりミスが出てしまうことはよくあります。

せっかく丁寧に準備しても、最後の段階で失敗してしまうとやり直しの手間がかかるため、対策をしておくことが大切です。ここでは、清書時のミスを減らすための6つの方法を紹介します。

- ながら作業をやめて集中できる環境をつくる

- 見本を印刷して横に並べて書く

- 誤字脱字チェックは音読と目視を組み合わせる

- 記入項目ごとに一度止まって見直すクセをつける

- 清書前に一度仮清書して練習しておく

- 清書前に第三者に内容を確認してもらう

① ながら作業をやめて集中できる環境をつくる

履歴書の清書では、1文字のミスが印象を左右するため、強い集中力が求められます。スマホを操作しながらだったり、テレビや音楽をつけたままだったりの状態では、注意が散漫になりがちです。

ついうっかり漢字を間違えたり、記入欄を飛ばしてしまう原因にもつながります。作業を始める前に、静かで落ち着いた場所を選び、不要なものは手元に置かないようにしてください。

視界や手元がすっきりしていることで、頭の中も整理され、作業に集中しやすくなります。短時間で効率よく清書するには、環境づくりから見直してみましょう。

② 見本を印刷して横に並べて書く

履歴書の清書では、下書きを正確に書き写す作業が続きますが、画面を見ながらの作業ではスクロールや画面の切り替えに時間を取られがちです。

そこで、事前に完成した下書きを印刷し、履歴書のすぐ横に並べておく方法がおすすめ。視線の移動が最小限に抑えられるため、手元の動作もスムーズになり、書き間違いのリスクも軽減できます。

また、印刷した見本があることで、文字の配置や行間の感覚も掴みやすくなるという利点もあるでしょう。視覚的に整った状態で清書作業を行えば、仕上がりの質も自然と向上するはずです。

③ 誤字脱字チェックは音読と目視を組み合わせる

清書後のミスを減らすためには、誤字脱字のチェックが欠かせませんが、目で見て確認するだけでは見落としが発生しやすいもの。そこで有効なのが、音読を取り入れる方法です。

実際に声に出して読むことで、文章のつながりや表現の違和感にも気づきやすくなります。まずは目視でざっと全体を確認し、次に一文ずつ声に出して丁寧に読んでみてください。

特に、長い文章や複雑な構成の志望動機では、このような二重チェックが非常に効果的です。読んでいるうちに自分でも不自然に感じる部分が出てくれば、修正の必要があるサインといえるでしょう。

④ 記入項目ごとに一度止まって見直すクセをつける

履歴書を最初から最後まで一気に書こうとすると、緊張や集中力の低下によって思わぬミスが出てしまうことがあります。

そこで有効なのが、1つの記入項目を終えるごとに一度手を止めて確認する習慣をつけることです。たとえば、学歴や職歴、志望動機などの項目を区切りとして見直すことで、ミスの早期発見につながるでしょう。

また、この方法でチェックを挟むと、内容の整合性や文体の統一にも自然と目が向くようになります。焦らず丁寧に進めることで、履歴書全体の完成度を高める結果にもつながるでしょう。

⑤ 清書前に一度仮清書して練習しておく

いきなり本番用の履歴書に清書を始めると、ちょっとした緊張や判断ミスが大きな失敗につながるおそれがあります。

そこで、事前にコピー用紙などを使って1度仮清書しておくと、仕上がりイメージを具体的に確認できます。

文字のバランスや改行位置、文の長さなどもあらかじめ把握できるため、本番ではより落ち着いて清書に臨めるでしょう。

特に、文字の大きさが揃いにくい方や、内容が多くなる志望動機欄に不安がある方にとっては、大きな安心材料になります。リハーサルを行うつもりで、仮清書を取り入れてみてください。

⑥ 清書前に第三者に内容を確認してもらう

どれだけ丁寧に書いても、自分だけでは見つけにくい表現のクセや誤字があるものです。第三者に内容を見てもらうことで、新たな視点からのフィードバックが得られ、完成度がぐっと上がります。

たとえば、家族や友人に読んでもらうと、文章の不自然な部分や、読み手にとって分かりにくい点を指摘してもらえるかもしれません。

さらに、就職活動を経験した人に相談すれば、実践的なアドバイスをもらえる可能性もあります。内容に自信がないときは、積極的に第三者の力を借りてみるとよいでしょう。

下書き以外の方法で履歴書をきれいに書くには?

履歴書を丁寧に書きたいけれど、下書きに時間をかけたくないと感じる人もいるでしょう。そんな場合は、下書き以外の方法で文字の整った履歴書を仕上げる工夫が有効です。

ここでは、作業の効率を保ちつつ、見栄えの良さを実現するための4つの方法を紹介します。

- 罫線入りの下敷きを使って文字の位置を整える

- 文字のお手本を見ながら丁寧に書く練習をしておく

- Web履歴書作成ツールを活用して整った見た目に仕上げる

- 清書前に一度タイマーを使って時間配分を決める

① 罫線入りの下敷きを使って文字の位置を整える

履歴書にきれいな印象を与えるためには、文字の位置や行の高さを均一に保つことが欠かせません。その補助として便利なのが、罫線付きの透明な下敷きです。

これを履歴書の下に敷くだけで、目安の線に沿って文字を整えることができます。特に、行間が広かったり狭かったりすると視認性が下がるため、文字を一定の高さでそろえることは重要です。

市販されている履歴書用の下敷きには、職務経歴書にも使えるタイプやマス目入りのものなどもあり、自分の書きやすいものを選ぶとより効果的でしょう。

慣れないうちは少し時間がかかるかもしれませんが、整った印象の履歴書に仕上げるには非常に役立ちます。

② 文字のお手本を見ながら丁寧に書く練習をしておく

履歴書にふさわしい文字を書くには、日頃から練習を重ねることが大切です。特に、文字の形や筆圧に不安がある場合には、きれいな手本を横に置き、ゆっくり丁寧に模写する練習を繰り返すと効果的。

清書本番で焦って字が乱れるのを防ぐためにも、数回は練習して文字のバランスやクセを意識しておくと安心です。手本には、履歴書用の見本帳や市販の書写ドリルなどを活用するとよいでしょう。

また、漢字とひらがなの使い分けや余白の取り方も、練習の中で自然と身についていきます。本番で自信を持って清書するためにも、事前の練習にしっかりと取り組んでください。

③ Web履歴書作成ツールを活用して整った見た目に仕上げる

履歴書を手書きで作成する時間や労力を減らしたい場合は、Webの履歴書作成ツールを使う方法もあります。

最近では、企業が受け入れているフォーマットも多く、テンプレートも豊富にそろっているため、初めての人でも手軽に使えるでしょう。

入力項目に従って必要な情報を入力するだけで、バランスの取れた美しいレイアウトに仕上がるのが大きな魅力です。

また、誤字脱字の確認もしやすく、保存・修正も簡単にできる点もメリットでしょう。PDF形式で出力すれば、郵送や持参にも対応できます。

特に、字に自信がない人や時間に余裕がないときは、このようなツールを積極的に活用するのがおすすめです。

④ 清書前に一度タイマーを使って時間配分を決める

履歴書の清書中に焦ってしまうと、ミスをしやすくなったり、文字が乱れてしまったりする原因になります。

そうした事態を避けるためには、清書前に一度タイマーを使って全体の作業時間や各項目の目安時間を決めておくと安心です。

たとえば、学歴や職歴に何分、志望動機に何分といった具合に割り振ることで、心に余裕を持って作業に取り組めます。

また、時間を意識することで集中力が保たれやすくなり、書き終えた後の疲れも軽減されるでしょう。

本番に向けて練習の段階からタイマーを取り入れておけば、効率よく、かつ丁寧に履歴書を仕上げるリズムも自然と身についていきます。

履歴書は下書きを用意して丁寧な作成がおすすめ!

履歴書の下書きは、誤字脱字を防ぎ、内容を丁寧に伝えるために非常に有効な手段です。とくにレイアウトの確認や自己PRの見直しができる点は、就活において大きな強みとなるでしょう。

一方で、時間や手間がかかる、清書時のミスなどのデメリットもあります。だからこそ、下書きを効果的に進めるための準備やステップ、注意点を知っておくことが重要です。

履歴書を下書きすることで得られるメリットを最大限活かすには、丁寧な作業と工夫を重ねることがポイント。

もしミスを防ぎきれないときは、環境や方法を見直すだけでも大きく改善できます。下書きに頼らずきれいに仕上げたい人は、補助ツールや練習も活用してみてください。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。