【例文10選】自己PRで「コミュニケーション能力」を強みにする方法

自己PRでコミュニケーション力を伝えたくても、どうやってアピールすればいいか迷ってしまいますよね。また、他の就活生と差別化したアピールをしたい方も多いのではないでしょうか。

本記事では、コミュニケーション能力を自己PRでアピールする方法を紹介します。活かせる職種や例文も紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

自己PRをすぐに作れる便利アイテム

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見るコミュニケーション能力をアピールするメリット2点

まずはじめに、コミュニケーション能力をアピールするメリットを2点紹介します。

- コミュニケーション能力は重宝される

- 汎用性の高いスキル

①コミュニケーション能力は重宝される

コミュニケーション能力は、職場での協調性やチームワークを円滑にする重要な能力。面接においても、この能力をアピールすることで、採用担当者に好印象を与えられます。

組織内での業務は、多様な人々との関わりを必要とし、その中でコミュニケーション能力があると、スムーズなやり取りが可能になります。これにより、仕事の効率が上がり、成果の達成にも繋がりますよ。

また、コミュニケーション能力が高い人は、新たなプロジェクトの獲得やチーム内の連携強化に貢献できるため、重宝される人材となるでしょう。

②汎用性の高いスキル

どの業界でも求められるコミュニケーション能力は、企業にとって非常に価値があるとされています。仕事の成果を左右するだけでなく、職場の雰囲気を良くし、社員間の関係をスムーズにするためにも役立ちますよ。

営業やサービス業など、コミュニケーションが直接成果に結びつく分野だけでなく、他の業種でも活用できます。どんな職種においても、コミュニケーションスキルを積極的にアピールしましょう。

コミュニケーション力のほかに、自分だけの強みや差別化につながるアピールポイントも欲しいという方は以下の記事を参考にしてみてください。強み別の自己PR例文をたくさん紹介していますよ。

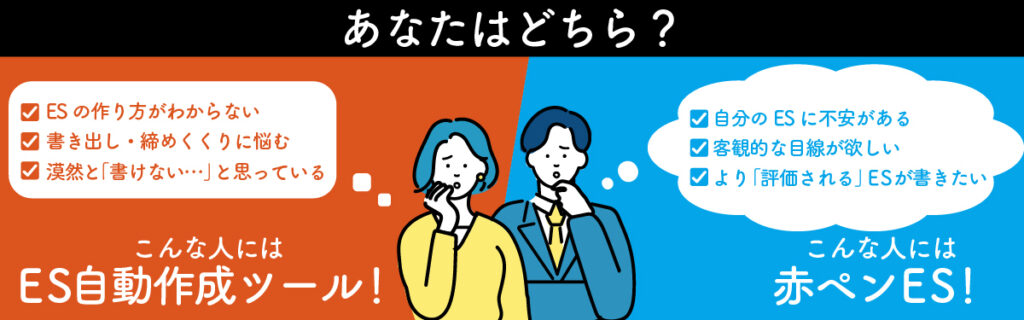

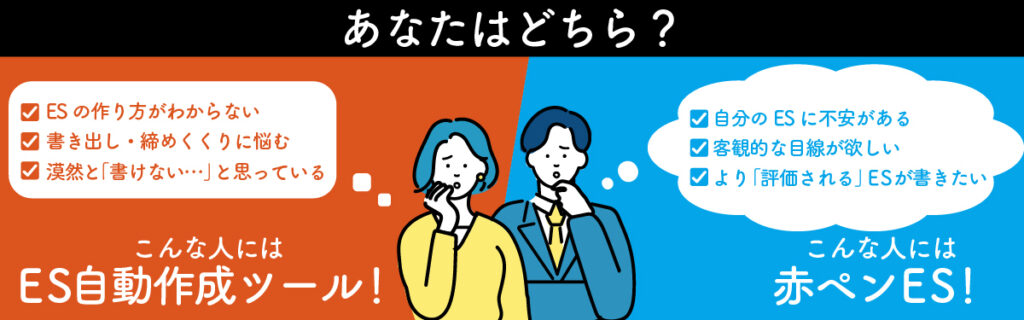

この自己PRで本当に大丈夫かな…と感じたことはありませんか?

自分の強みをいざ形にする段階になって「時間をかけても良い自己PRにならない」「インパクトが足りない気が……」と手が止まることは多いですよね。

このような「なんとなく違う気がする……」という感覚で自己PRを書いている就活生は少なくありません。魅力的な強みがあるのに、その素晴らしさが企業に伝わらないともったいないですよね。

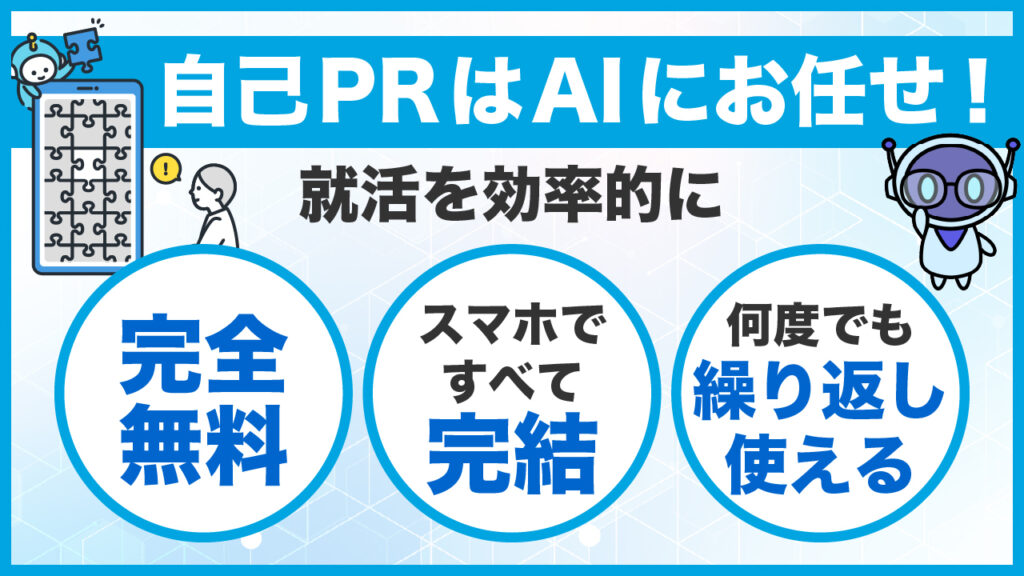

そんなときは、就活マガジンの「ES自動作成ツール」がオススメ!自分の過去経験などを含めた6つの質問に答えるだけで、個性が光る自己PRが3分で作成できますよ。

また、志望先の特徴を軽く入力することで、自動でその企業の評価ポイントを押さえた自己PRにすることも可能です。もともと強みのアピールが苦手でも問題ありませんよ。

コミュニケーション能力が活かせる職種5つ紹介

続いて、コミュニケーション能力が活かせる職種を5つ紹介します。ぜひ最後まで読んで、気になる職種がないか探してみましょう。

- 営業職

- 事務職

- 飲食店のホール

- 医療関係

- ITエンジニア

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

①営業職

営業職は、顧客との接点において常にコミュニケーション能力が求められます。自社の商品やサービスの魅力を効果的に伝え、顧客に納得してもらうためには、相手のニーズを理解することが重要です。

具体的には、以下のような場面でコミュニケーション能力が活かせます。

- 顧客との商談:顧客の課題や要望を丁寧にヒアリングし、最適なソリューションを提案する

- 契約交渉:顧客の懸念点に耳を傾け、双方が納得できる条件で契約をまとめる

- アフターフォロー:顧客との良好な関係を維持し、リピートにつなげる

営業成績アップを目指すなら、積極的にコミュニケーション能力をアピールしましょう。具体的なエピソードを交えながら、信頼関係構築に貢献してきた経験を伝えてください。

ほかの職種と比べても、営業職は特にコミュニケーション力が求められます。企業に効果的にアピールするためにも、コミュニケーション力を業務にどう活かせるかを示した自己PRが必須です。こちらの記事で業務内容の理解を深めておきましょう。

②事務職

事務職は、黙々と作業をこなすだけでなく、社内外の関係者と連携しながら業務を進めることが求められますよ。円滑なコミュニケーション能力は、チームワークの基盤となり、業務効率の向上にもつながります。

具体的な場面としては、以下のようなものが挙げられます。

- 部署内連携:関係部署と情報共有を密にし、業務の進捗状況を常に把握する

- 社外とのやり取り:顧客や取引先からの問い合わせに迅速かつ丁寧に対応する

- 資料作成:正確かつ分かりやすい文章で、関係者に必要な情報を伝える

事務職を目指す場合、コツコツと仕事をこなす能力に加え、コミュニケーション能力を活かしてチームに貢献できることをアピールしましょう。

③飲食店のホール

飲食店ホールスタッフは、お客様との距離が近く、コミュニケーション能力が特に重要となります。お客様の要望を的確に聞き取り、迅速かつ丁寧に対応することで、満足度を高められるのです。

具体的な場面としては、以下のようなものが挙げられます。

- 注文受付:お客様のニーズを丁寧にヒアリングし、適切なメニューを提案する

- 料理提供:お客様のペースに合わせて料理を提供し、快適な食事時間を演出する

- トラブル対応:お客様からのクレームや要望に迅速かつ誠実に対応する

面接では、お客様との心遣いや臨機応変な対応など、コミュニケーション能力を活かしてお客様に喜んでいただいた具体的なエピソードをアピールしましょう。

④医療関係

医療関係の仕事では、年齢や性別を問わず様々な患者さんと接するため、コミュニケーション能力が不可欠です。

患者さんの不安や悩みを理解しサポートすることで、信頼関係を築き、治療を円滑に進められますよ。具体的な場面としては、以下のようなものが挙げられます。

- 診察・問診:患者さんの症状や病歴を丁寧に聞き取り、正確な診断につなげる

- 治療説明:患者さんに分かりやすく治療内容を説明し、不安を解消する

- 療養指導:患者さんに適切な生活習慣や食事指導を行い、治療効果を高める

医療関係を目指すなら、患者さんとの信頼関係構築に貢献してきた経験をアピールしましょう。

具体的なエピソードを交えながら、患者さんの気持ちに寄り添い、安心して治療を受けられる環境づくりに貢献してきたことを伝えてください。

⑤ITエンジニア

ITエンジニアは、個々の作業だけでなく、チームで協力してプロジェクトを進めることが求められます。円滑なコミュニケーション能力は、チームワークの基盤となるでしょう。

具体的な場面としては、以下のようなものが挙げられます。

- チームメンバーとの連携:開発状況を共有し、問題点を迅速に解決する

- クライアントとの折衝:クライアントの要望を正確に把握し、システムに反映する

- 社内外の関係者への報告:プロジェクトの進捗状況を説明し、関係者と連携

面接では、チームワークを活かして成功した経験をアピールしましょう。具体的なエピソードを交えながら、情報共有や調整役として貢献してきたことを伝えてください。

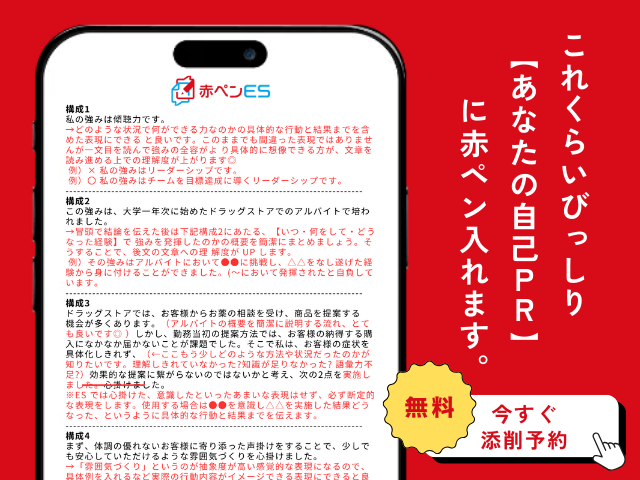

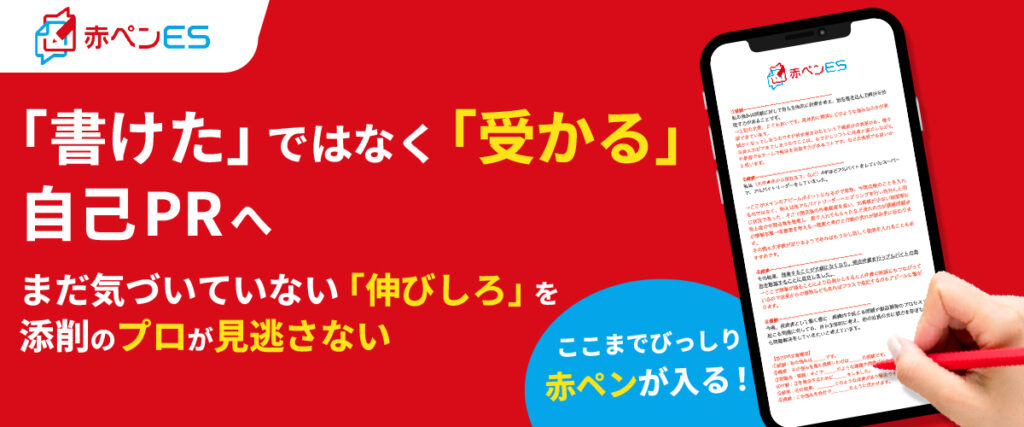

1人で悩む前の赤ペンES!自己PRはプロに任せよう

自己PRはただアピールすればいいわけではなく、「この強み、企業に評価される?」「このエピソードだとインパクトが足りないかも……」など、考えることが多くて悩む人もいますよね。

そんなときはぜひ、「赤ペンES」でプロに添削を頼んでみましょう!赤ペンESはES添削サービスですが、完成したESのチェック・修正だけでなく、ほぼ未完成のESをブラッシュアップするためにも使えます。

「このエピソードで強みがきちんと伝わるか」「強み自体に言い換えは必要か」など、自己PRの芯は変えないまま、企業に評価されるにはどう表現すべきかを具体的に教えてもらえますよ。

もちろん、最初から最後まできちんと形になった自己PRでなくてもOK。軌道修正のために活用できるのもポイントです。

さらに、本記事の後半では実際に、コミュニケーション能力を強みとした自己PRの例文を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

【コミュニケーション能力】エピソードを見つける方法

続いて、コミュニケーション能力が活かせたエピソードを見つける方法を紹介します。

- 自己分析で自分の強みを見つける

- 他己分析で客観的な視点を取り入れる

①自己分析で自分の強みを見つける

自己分析は、アピールするエピソードを考えるには良い手段です。まず、「チームで失敗した経験」や「人と関わって達成した経験」を思い出しましょう。

その経験に対して、自分がどのように感じたのか、何を学んだのかを深掘りしていきます。困難に直面した経験も、具体的なエピソードとして話す際に役立ちますよ。

困難に対してどのように対応したのかをエピソードに加えると、面接官に強い印象を与えられます。

自己分析をしっかり行っておくと、面接でエピソードを深ぼられた時にも落ち着いて答えられるのでオススメです。詳しいやり方や注意点を以下の記事で解説しているのでぜひチェックしてみてくださいね。

「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。

②他己分析で客観的な視点を取り入れる

他人からの意見に基づいて分析する他己分析も、コミュニケーション能力を見つける方法です。家族や友人、同僚など、身近な人に、自分がコミュニケーション能力があると感じるを聞いてみましょう。

客観的な意見を取り入れることで、自分では気づかなかった強みや改善点を見つけられます。

コミュニケーション能力があると思った理由を聞くと、具体的なエピソードを添えて教えてくれるため、自己PRでのエピソード作りにそのまま活用できますよ。

【職種別】コミュニケーション能力を効果的に伝える自己PR例文5選

就職活動において「コミュニケーション能力」はあらゆる職種で重視される強みの一つです。

しかし、職種ごとに求められるコミュニケーション能力の在り方は異なるため、業界や職種に合わせて自己PRを変えていくことが大切になります。

本章では、代表的な職種ごとに、求められるコミュニケーション能力の特徴や効果的なアピール方法を具体的な例文とともに紹介します。自分の志望職種に近いパートを参考にすることで、説得力のある自己PR文作成のヒントを得られれば幸いです。

自己PRを作ろうとするとき「自分の強みが企業で評価されるか」「自己PRの方向性が間違っていないか」が気になりますよね。志望企業にきちんと評価される自己PRが書きたい……そんな人は、就活マガジンのES自動作成ツールを活用してみてください!

あなたの経験をもとに、AIが企業の評価も踏まえたうえで自己PRを作成します。軽めのエピソードを打ち込むだけでも、強みを適切に強調してくれるので、うまく言語化できていなくても大丈夫。簡単に自己PRが完成しますよ。

また、AIに任せっきりは不安……という人は、就活のプロが志望動機を添削してくれる「赤ペンES」の併用もおすすめです!この先の例文で実際に添削をしているため、ぜひ確認してみてくださいね。

▼自己PRで迷いたくない人へ▼

①営業職

営業職における「コミュニケーション能力」をテーマに、大学でのオープンキャンパス経験をもとにした自己PR例文をご紹介します。

コミュニケーション力を活かして営業職へ志望する際は、相手の一挙手一投足に注目して、その時の状況を踏まえて配慮できる力をアピールすると魅力がグッと増します。

| 【結論】 私の強みは、相手の立場に立って考える力を基に、円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力です。 |

| 添削コメント|「尊重する」「的確に伝える」などの表現は、実際に自身がどう動くかというイメージにそこまでつながりません。行動を中心として具体的な表現に置き換えたことで、営業職で必要な聴く力と共感力のアピールとしてより明確になりました。 |

| 【エピソード】 私は大学のオープンキャンパスで、来場者対応を行う学生スタッフとして活動していました。 |

| 添削コメント|「心がけた」だけでは成果につながる行動が見えません。誰に・どのように工夫したのかを示すことで、エピソードに説得力が生まれます。表情や話題の調整といった相手への配慮は、営業職に必要な柔軟性の裏付けになりますよ。 |

| 【エピソード詳細】 例えば、進路に不安を抱える高校生の相談には、相手の話にじっくり耳を傾け、自分の経験を交えながら丁寧に応答するように努めました。 |

| 添削コメント|「わかりやすく説明した」という言葉だけでは工夫が伝わりません。資料の活用という行動を具体的に示すことで、説明力や伝達力を持つ人物像が描けます。これは営業活動の提案力と結びつけやすく、再現性のある強みになります。 |

| 【成果】 その結果、来場者アンケートで「丁寧で話しやすい対応だった」とのお声を多くいただき、 |

| 添削コメント|「全体の満足度向上への貢献」だけでは行動と評価のつながりが曖昧です。数値や評価を交えた成果を補足することで、「結果につながる行動」が見えるようになり、企業も評価しやすくなります。 |

| 【入社後】 営業職としても、顧客との信頼関係を第一に考え、相手に寄り添った提案ができる営業担当を目指します。 |

| 添削コメント|「相手本位の姿勢」「関係構築力の発揮」ではやや曖昧で、企業にイメージが伝わりづらいと言えます。「ヒアリングする力」や「柔軟な提案力」といった行動に落とし込むことで、営業現場における即戦力性が明確になります。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

元の例文では、抽象的だったり曖昧な言い回しが多く、実際にどんな行動を取ったのかが読み取りづらい構成でした。また、「成果」や「入社後」の記述もやや一般的で、他の就活生との差別化が難しい内容になっていました。

【添削内容】

抽象的な表現の代わりに具体的な行動や工夫を強調した文章に差し替えました。特に営業職との関連性を意識して、「表情の観察」「資料の活用」「ヒアリング力」など、職務に直結する言葉や実践例を盛り込みました。

【どう変わった?】

読み手が応募者の行動や成果を明確にイメージできる内容になり、営業職で活かせる強みとしての説得力が増しました。実際にとった行動中心の自己PRに変わったことで、企業側にも入社後の姿がイメージしやすい文となりました。

| ・行動中心のアピールを心がける ・エピソードでは数字や客観性を意識する ・入社後の姿をイメージさせる |

▼添削が少し気になった方へ▼

添削例文を読んで「自己PRはどこまで完成度を上げればいいんだろう」と不安になった方もいるでしょう。たとえ同じ強みでも、志望職種や企業に合わせてアピールの方法は変える必要があるため、その都度「最適な自己PR」を作らなければいけません。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの自己PRをびっしり赤で添削。志望先に合わせた自己PRを作るのが難しくても大丈夫。「とりあえず書いた」自己PRも、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、自分の強みに自信がなくても大丈夫。自己PRがうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

②事務職

大学のゼミ活動での調整経験をもとに、事務職におけるコミュニケーション能力を伝える自己PR例文をご紹介します。

事務職における自己PRでは、「誰と・何を・どう工夫して」対応したかを具体的にアピールして、事務職との接点を明確にすることが重要です。

| 【結論】 私の強みは、相手の立場を考慮した丁寧なコミュニケーションによって、正確かつ円滑な業務遂行を支える力です。事務職では、社内外との連携や調整が不可欠ですが、 |

| 添削コメント|「信頼関係の構築」などは印象に残りにくく、企業が求める業務での再現性や実務での力が伝わりません。具体的に何を意識しているかを明確に示すことで、採用担当者にとって“業務に活かせそうな強み”として受け取られやすくなります。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、学内イベントの運営チームに所属し、 |

| 添削コメント|「広報と連絡調整」という言葉はあいまいで、どのような役割を果たしたかが伝わりません。就活生の多くが使う言葉だからこそ、より具体的に「誰と・何をしたか」を明示することで、オリジナリティと説得力が高まります。 |

| 【エピソード詳細】 異なる学部のメンバーと連携しながら、日程調整や役割分担を進める中で、言葉の選び方一つで誤解を招くことがあると実感しました。 |

| 添削コメント|行動内容がやや曖昧で「それは誰でもやっているのでは」と見なされやすい文でした。5W1Hを意識し、「どんな工夫で」「どう成果につながったか」を入れることで、読み手が職場での応用を想像しやすくなります。 |

| 【成果】 その結果、 |

| 添削コメント|成果を「全員が納得した」「安心して相談できた」など主観に頼ると説得力に欠けます。第三者でも納得できる実際の結果(遅延ゼロ、信頼向上など)に置き換えることで、客観性と入社後の業務での再現性をしっかりアピールできます。 |

| 【入社後】 貴社においても、関係者との丁寧なコミュニケーションを通じて、事務業務の正確性と効率性を高め、 |

| 添削コメント|「信頼感を支える存在」という表現は印象がぼやけやすく、職務内容と結びつきにくいです。事務職に必要な「調整・伝達・配慮」といった具体的行動に結びつけて話すことで、企業への貢献イメージを明確にできます。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

表現が曖昧な箇所が多く、どのような行動で何を工夫したのかが伝わりにくくなっていました。また、成果や貢献の説明が主観的で、客観的評価に乏しい点も企業目線ではマイナス材料となっていました。

【添削内容】

曖昧な表現を添削し、事務職に直結する業務に言い換えました。また、具体的な工夫や行動、成果を実際の結果や数字とともに明記するよう改善することで、読み手が「職場での活躍」を具体的にイメージできるよう意識しました。

【どう変わった?】

企業側にとって、実際にどのような場面でコミュニケーション能力を発揮したかが明確になり、特に事務職との接点が具体的に描かれたことで、企業でも業務で応用可能な力であると伝わる構成になりました。

| ・抽象的な言い回しは具体化する ・行動や成果には5W1Hを意識する ・職種との接点を明確に伝える |

③飲食店

飲食店でのアルバイト経験を通じてコミュニケーション力を伝える自己PR例文をご紹介します。

飲食店での自己PRでは、お客様と距離が近いことや、食事が持つ特徴に触れながら自身のコミュニケーション力を絡めてアピールすることが大事になります。

| 【結論】 私は、相手の立場に立った対応ができるコミュニケーション能力に自信があります。特に飲食店のホールスタッフとしてのアルバイト経験を通じて、 |

| 添削コメント|「お客様との円滑なやりとりやスタッフ間の連携を意識」といった表現は曖昧で、行動の内容が具体化されていません。添削では、実際にどんな対応をしたのかを具体化することで、コミュニケーション能力の根拠を明確にしました。 |

| 【エピソード】 大学2年の頃から、週3日で飲食店のホールスタッフとして働いてきました。 |

| 添削コメント|「要望に応えることが求められる」という表現ではやや受け身の印象を受けます。改善後の文では「優先順位付け」や「厨房との連携」といった工夫を加え、自身の主体性を伝える構成に修正しています。 |

| 【エピソード詳細】 特に印象に残っているのは、混雑時に小さなお子様連れのお客様が来店された際の対応です。泣いてしまったお子様に気を配り、 |

| 添削コメント|「提供順や席の調整を提案した」では曖昧な印象があり、何をどのように提案・実行したかが不明瞭でした。改善後は、5W1Hの「どのように(How)」の観点を明示し、主体的な行動が伝わるようにしています。 |

| 【成果】 この経験を通して、 |

| 添削コメント|「臨機応変に行動する力が身につきました」はよくある表現で、独自性や信ぴょう性が弱まります。改善後は「先回り」「察知」といった具体的な行動に置き換え、より説得力のある成果のアピールに仕上げました。 |

| 【入社後】 貴社でもこのコミュニケーション力を活かし、お客様に寄り添った対応と、 |

| 添削コメント|「協調を大切にする姿勢」は評価者にとって印象が弱く、どのように行動するかが見えません。改善案では「情報共有」や「状況判断力」といった具体的なスキルに落とし込むことで、入社後の活躍のイメージをより鮮明にしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

問題点に対する自身の工夫と、そこから学んで成長できたことがあまり具体的に語られていなかった点が修正ポイントでした。また「意識した」「求められた」など受けっみな語り口があった点も評価を下げる要因でした。

【添削内容】

各所の表現に対して、「具体的にどう動いたか」「どのような工夫をしたか」を追加し、行動の主体性と実践した姿を強調しました。その時の場面の描写や相手との関係性に注目した言い換えを行っています。

【どう変わった?】

誰に対して・どのように対応し・どのような成果を出したのかが具体的に示され、企業が評価したい「実行力」「連携力」「状況判断力」が明確になりました。結果として、独自性やこれからの業務に向けた将来性のある自己PRとなりました。

| ・自身のとった工夫と成長をアピールする ・他者との関わりを具体的に描く ・入社後の活かし方を具体化する |

④医療事務

大学の学園祭運営をもとに医療事務職向けのコミュニケーション能力をアピールした例文です。

医療事務のように丁寧な対話力が求められる職種では、エピソードを具体的にしながら、その時自身が意識したことが伝わる表現を意識していきましょう。

| 【結論】 私は、相手の立場を尊重しながら丁寧に対応するコミュニケーション力を強みとしており、 |

| 添削コメント|「その力を医療事務でも活かせると考えています」は抽象的で汎用的な印象を与えてしまいます。改善後では「安心感」「声かけ」といった医療現場ならではの要素を明記することで、応募職種との関連性を高め、企業側に再現性をイメージさせる工夫をしています。 |

| 【エピソード】 大学時代、私は学園祭実行委員会で受付担当を務め、来場者対応や運営メンバーとの調整を任されました。 |

| 添削コメント|このエピソードはコミュニケーション能力が必要とされる具体的なシーンを明確に提示しており、職種との親和性も感じられます。就活生が等身大で語れる活動内容としても優れています。 |

| 【エピソード詳細】 初日は案内不足により来場者の混乱が見られたため、 |

| 添削コメント|やや曖昧だった自身の工夫と行動の面を5W1Hの視点で具体化しました。改善点の分析→提案→実行→連携という流れが可視化され、「コミュニケーションを通じて課題解決した」行動として説得力を高めています。 |

| 【成果】 その結果、 |

| 添削コメント|「大幅に減り」は主観的であり、説得力を欠いていました。改善後では、現場の変化を自然な表現で伝えながら、アンケート結果という客観的な事実を軸に置いたことで、成果の信ぴょう性を高めています。 |

| 【入社後】 医療事務としても、患者様に安心していただける応対と、 |

| 添削コメント|「協力体制を大切にし」では曖昧で行動がイメージしづらく、改善後は「情報の共有」「報連相」といった行動レベルで具体化しました。職務で期待される役割と、自身の強みとのつながりを明示できるかが、入社後を語る際の重要ポイントです。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

例文全体として、抽象的でふんわりとした表現が多く、医療事務に求められるコミュニケーションの具体的な内容が伝わりにくい状態でした。特に「どう活かせるのか」「どのように発揮したのか」といった再現性や具体的な行動が不足していた点が、評価を下げる要因となっていたでしょう。

【添削内容】

抽象的な表現にはすべて理由や背景、行動内容を補い、エピソードには5W1Hを意識して具体化を施しました。特にコミュニケーションを通じた課題解決を描くように調整しています。

【どう変わった?】

業務理解と強みの関連性が明確になり、医療事務として再現できそうな資質が伝わる内容に改善されました。企業目線でも「この人物は職場でも同じように動けそうだ」と感じられる構成に仕上がったといえるでしょう。

| ・志望する業界に合わせてアピールする点を変える ・具体的な行動を5W1Hで書く ・成果には客観性をもたせる |

⑤ITエンジニア

ITエンジニア職を志望する就活生が、大学でのゼミ活動を通じた調整経験をもとに、コミュニケーション能力をアピールした例文です。

コミュニケーション能力を活かしてITエンジニア職の自己PRを作成する際には、そしてエンジニア職との関連性を意識して書くようにしましょう。

| 【結論】 私は、相手の意図を正確にくみ取って対応するコミュニケーション能力を強みとしており、 |

| 添削コメント|「ITエンジニア」としての活かし方が抽象的だったため、「要件定義」や「進行管理」など具体的な業務を明記し、職種との関連性を明確にしました。職種別自己PR例文として適切な深みが加わっています。 |

| 【エピソード】 大学ではプログラミングの学習と並行して、ゼミで5人1組のグループワークに取り組みました。 |

| 添削コメント|「意見の食い違いをまとめた」だけでは内容がぼやけてしまいます。具体的な状況(発表内容の方向性の対立)を加えることで、エピソードに説得力と再現性を持たせました。企業側が「強みを発揮した場面」を明確にイメージできる表現にしています。 |

| 【エピソード詳細】 ある発表準備でメンバーの意見が分かれた際、それぞれの意見の背景や目的を丁寧に聞き取り、共通点を見つけて提案内容を再構築しました。 |

| 添削コメント|「話し合いを繰り返した」だけでは何をしたのかが不明瞭です。5W1Hに基づき、実際に「意見の可視化」や「資料の提示」といった具体的な行動を記述することで、自身の行動力と工夫が伝わる内容になっています。 |

| 【成果】 結果的に、発表は高評価を得ることができ、 |

| 添削コメント|「調整役として安心感がある」という評価だけでは主観的で弱く感じられます。第三者の具体的な言葉(教授の講評)を加えることで、評価の信頼性と客観性が向上しました。成果を効果的に伝える工夫ができています。 |

| 【入社後】 入社後は、技術力を高めると同時に、 |

| 添削コメント|「信頼されるエンジニア」といった表現ではなく、ITエンジニアとしての具体的な強みの活用シーン(仕様のすり合わせ、チーム間調整)に落とし込んだことで、企業に入った後のイメージが具体化され、志望度の高さも伝わります。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

元の文章では全体的に抽象的な表現が目立ち、「ITエンジニアとしての具体的な活かし方」や「どのような行動を通じてコミュニケーション能力を発揮したか」といった点が曖昧でした。また、成果や評価の記述に客観性が欠けていた点が課題でした。

【添削内容】

職種に即した表現(要件定義、進行管理、仕様のすり合わせ)や、具体的な場面描写(ホワイトボードでの可視化、資料提示)を加えることで、就活生自身の行動と強みの結びつきが明確になるよう調整しました。

【どう変わった?】

エピソードと強みが論理的につながり、かつ職種への適応性も明示されたことで、企業側から見て「この人物が実務でどのように活躍できるか」が具体的に想像できる内容へと進化しました。

| ・職種と強みを具体的に関連づける ・行動を5W1Hで具体的に示す ・成果に客観的な裏付けを加える |

実際に自己PRを書いた後は、すぐ提出してしまうのではなく添削をするようにしましょう。時間がたって改めて見返してみると、その時気づかなかった誤字脱字や不自然な表現などに気づくことができますよ。こちらでチェック観点を紹介しているので活用してくださいね。

この自己PRで本当に大丈夫かな…と感じたことはありませんか?

自分の強みをいざ形にする段階になって「時間をかけても良い自己PRにならない」「インパクトが足りない気が……」と手が止まることは多いですよね。

このような「なんとなく違う気がする……」という感覚で自己PRを書いている就活生は少なくありません。魅力的な強みがあるのに、その素晴らしさが企業に伝わらないともったいないですよね。

そんなときは、就活マガジンの「ES自動作成ツール」がオススメ!自分の過去経験などを含めた6つの質問に答えるだけで、個性が光る自己PRが3分で作成できますよ。

また、志望先の特徴を軽く入力することで、自動でその企業の評価ポイントを押さえた自己PRにすることも可能です。もともと強みのアピールが苦手でも問題ありませんよ。

コミュニケーション能力を言い換えた自己PR例文5選

就職活動や転職活動において「コミュニケーション能力」はいろんな意味を含んだ言葉であるため、自分の強みを伝えるうえで言い換えすることも大切です。

企業側も「コミュニケーション能力が高いです」とだけ書かれていては具体的にどのような力なのかをイメージしにくいため、具体的な表現を通して説得力を持たせることが重要になります。

本章では、コミュニケーション能力をより明確に伝えるための自己PRの言い換え例文を紹介します。

どのような場面でその力を発揮したかを具体的に記載することで、企業側に自身の適性や魅力を伝えやすくなりますよ。

自己PRを作ろうとするとき「自分の強みが企業で評価されるか」「自己PRの方向性が間違っていないか」が気になりますよね。志望企業にきちんと評価される自己PRが書きたい……そんな人は、就活マガジンのES自動作成ツールを活用してみてください!

あなたの経験をもとに、AIが企業の評価も踏まえたうえで自己PRを作成します。軽めのエピソードを打ち込むだけでも、強みを適切に強調してくれるので、うまく言語化できていなくても大丈夫。簡単に自己PRが完成しますよ。

また、AIに任せっきりは不安……という人は、就活のプロが志望動機を添削してくれる「赤ペンES」の併用もおすすめです!この先の例文で実際に添削をしているため、ぜひ確認してみてくださいね。

▼自己PRで迷いたくない人へ▼

①チームでの連携を円滑にする力

ここでは、学園祭のゼミ企画を通じてチーム内の意見をまとめた経験をもとに、チーム連携力を伝える内容への言い換えをご紹介します。

本例文に限らず自己PRでは「何をしたか」だけでなく、「なぜそれを行い、どう成果につながったか」を筋道立てて表現することが大切です。

| 【結論】 私の強みは、チーム内での円滑なコミュニケーションを通じて、 |

| 添削コメント|「信頼関係を築く」はやや曖昧で、何をどうしたのかが読み手に伝わりづらい表現です。代わりに「相手の意見を汲み取る」「調整力」など、行動中心の表現に置き換えることで、読んだ採用担当者がイメージしやすくなります。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動において、学園祭の企画運営を任された際、 |

| 添削コメント|「意見の食い違い」という表現では、就活生がどのような課題に直面していたのかが曖昧です。「企画内容」「役割分担」など、何に関する対立だったのかを明確にすることで、企業側により具体的な状況が伝わります。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず全員の意見を丁寧に聞き取り、 |

| 添削コメント|「意見の背景や共通点」や「意識が一つになる」は曖昧で、自身がとった行動が見えません。誰に何をしたのかを具体的に描くことで、企業側は「この学生が実際に職場でも強みを発揮して行動が取れるか」を判断しやすくなります。 |

| 【成果】 その結果、当日は無事にイベントを成功させることができ、 |

| 添削コメント|元の成果のアピールはやや主観的で曖昧でした。数値やもらった具体的なコメントを用いることで、企業側が客観的に成果を評価できる材料となります。信頼性の高い、説得力のあるアピールとなっています。 |

| 【入社後】 今後も、相手の立場に立って物事を考える姿勢を大切にしながら、 |

| 添削コメント|「チームの調整役として」は自称的な印象を与えるため避け、代わりに「状況把握」「意見のすり合わせ」など、企業でも再現可能な行動を用いた表現にしました。強みをどう活かすかがイメージしやすくなります。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

全体的に抽象的な表現が多く、どのような行動によって成果が得られたのかが明確に伝わっていませんでした。「信頼関係を築く」「意識が一つになる」などの言葉は一見良く見えますが、自己評価に終始してしまう恐れがあります。

【添削内容】

代わりに「意見を丁寧に聞き取り整理する」「役割とスケジュールを明確にする」といった行動中心の内容に言い換えました。また、成果の部分も数値を用いたりや第三者評価を含めることで、客観的な信ぴょう性を持たせています。

【どう変わった?】

どのように行動し、どんな価値をチームにもたらしたかが明確になったことで、実務でも発揮できる「コミュニケーション能力」としての再現性が高まりました。企業が重視する協調性や主体性も伝わりやすくなっています。

| ・自分から行動する意思をアピールする ・成果は客観的に伝える ・強みを入社後も活かすことを意識して書く |

▼添削が少し気になった方へ▼

添削例文を読んで「自己PRはどこまで完成度を上げればいいんだろう」と不安になった方もいるでしょう。たとえ同じ強みでも、志望職種や企業に合わせてアピールの方法は変える必要があるため、その都度「最適な自己PR」を作らなければいけません。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの自己PRをびっしり赤で添削。志望先に合わせた自己PRを作るのが難しくても大丈夫。「とりあえず書いた」自己PRも、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、自分の強みに自信がなくても大丈夫。自己PRがうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

②相手の話を丁寧に受け止める傾聴力

大学のチーム活動でエピソードを通じて、コミュニケーション力を傾聴力に言い換えた自己PR文をご紹介します。

傾聴力をアピールする際は、相手の話をどう整理し、対話にどう貢献したのかを具体的に示すことが重要になります。

| 【結論】 私は、相手の話を丁寧に受け止める傾聴力を強みとしています。 |

| 添削コメント|「寄り添う」という表現は曖昧で抽象的なため、企業側に強みの再現性や実務での応用をイメージさせにくくなります。「状況を整理する」といった具体的な行動を加えることで、傾聴力が実務に生かせるスキルであると明確に伝えられます。 |

| 【エピソード】 大学では学園祭の運営委員として、複数の企画をまとめるチームのリーダーを務めました。 |

| 添削コメント|「食い違いの多発」「話し合いの難航」といった表現からさらに踏み込んで、考え方の違いや会議の混乱といった具体的な場面を描写しました。企業側に課題を乗り越えたストーリーをアピールする際は、具体性を増すことが大切です。 |

| 【エピソード詳細】 私は、まずそれぞれのメンバーの意見にしっかりと耳を傾け、一人ひとりの思いや懸念点を整理しながら対話を進めました。 |

| 添削コメント|もとの文は「雰囲気を作った」という曖昧表現にとどまっており、企業側に自身の行動がうまく伝わりません。誰が、どこで、どうやって傾聴を形にしたか(5W1H)を明確に示すことで、傾聴力が発揮されている点が明確にアピールできます。 |

| 【成果】 結果として、メンバー全員が納得できる形で企画を統合でき、当日の運営もスムーズに進行しました。 |

| 添削コメント|「嬉しかった」という主観的な感想よりも、行動の結果としていただけたメンバーからの評価にすることで、客観性と説得力が増します。成果を伝える際は、「誰が・どう評価したか」に注目するのがポイントです。 |

| 【入社後】 入社後もこの傾聴力を活かし、相手の意見を丁寧に受け止めながら良好な人間関係を築き、 |

| 添削コメント|「信頼される存在」といった評価は、採用担当にとって入社後の再現性が見えづらく、志望度や職務への理解が伝わりにくくなります。企業での具体的な行動(調整・協働)を明確に示すことで、入社後の活躍イメージをよりアピールできます。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

「寄り添う」「嬉しかった」などの主観的・曖昧な言い回しがやや見受けられました。特に傾聴力のアピールではどのように相手の話を受け止め、それをどう活かしたのかが明確であることが大切なので、もっと具体的に自身の行動をアピールする必要がありました。

【添削内容】

具体的な行動やその時の状況を説明することで、傾聴力を実際に活かした行動を強調しました。また、「信頼される存在」などといった抽象的な評価は避け、第三者からの評価を加えながら、入社後に傾聴力を活かす熱意を示しました。

【どう変わった?】

傾聴力を“聞く姿勢”としてだけでなく、他者の意見を調整・可視化し、結果につなげる“能動的なコミュニケーション力”として伝える内容に変わりました。企業は「この人が入社後にどのように活躍するか」を具体的に想像しやすくなり、評価につながる内容に仕上がっています。

| ・自身が取った行動を具体的にアピールする ・強みが役立った場面をその時の状況を含めて説明する ・入社後に強みを活用する熱意を示す |

③周囲を巻き込むコミュニケーション力

ゼミ活動を題材に、コミュニケーション能力を周囲を巻き込む力に言い換えてアピールした自己PR文をご紹介します。

周囲を動かす行動を長所としてアピールする際は、一緒に取り組むメンバーやその他の方々に対していかに役割を分担したかなど、自身が周りにどのような影響を与えたのかを具体的に示すことを意識しましょう。

| 【結論】 私は、目標達成に向けて周囲を巻き込みながら行動できるコミュニケーション力を強みとしています。 |

| 添削コメント|冒頭は結論として明確で、テーマである「周囲を巻き込むコミュニケーション力」が伝わる良いスタートです。後半は抽象的で重複感があるため、「対話を進める力」と具体的な行動に言い換え、印象を明確にしました。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、学園祭に向けた企画のリーダーを務めた際に、メ |

| 添削コメント|「やる気に差がある」という表現はやや主観的で曖昧なので、「参加意欲がまちまち」「意見交換が活発でない」と客観的な言葉に変更し、問題の構造を企業側に伝わりやすくしました。 |

| 【エピソード詳細】 私はまず、個別にメンバーと話し、意見を丁寧に聞く時間を設けました。 |

| 添削コメント|エピソードの説明では5W1Hに基づいて自身の行動を具体的に説明することが大切になります。修正部分では「アンケートの作成」「ミーティング設置」など具体的で入社後のイメージにもつながる施策のアピールに置き換えました。これにより、就活生の「強みを発揮した行動」が企業側に伝わりやすくなっています。 |

| 【成果】 その結果、当日は全員が主体的に参加するイベントとなり、 |

| 添削コメント|成果の根拠が曖昧だったため、成果として評価していただけた人数と教授という具体例を明記して説得力を高めました。 |

| 【入社後】 入社後も、 |

| 添削コメント|「相手の立場に配慮しながら」は内容が重複しており、やや曖昧なので削除し、「意見を丁寧に拾い上げる」と具体化することで、実際のビジネスシーンでも活かせる能力であることが伝わるようにしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

全体的に、「周囲を巻き込む」ための具体的な行動や工夫がぼやけており、協調性のような一般的な長所として受け取られてしまう可能性がありました。また、成果や評価に関する根拠が弱く、企業側が納得できるエビデンスが不足していました。

【添削内容】

「アンケートを実施した」「ミーティングを設定した」などの具体的な施策を挿入することで、コミュニケーション力の実行性と再現性を高めました。成果面も数値や関係者の声を加えることで、強みの魅力を強調しました。

【どう変わった?】

行動と結果がより明確に結びつき、「周囲を巻き込んで成果を出せる人材」という印象が強まりました。企業からは、実務でもチームの力を引き出せる人材と評価されやすくなったはずです。

| ・エピソードは5W1Hを意識してアピールする ・エピソードに入社後にも再現性ある行動を示す ・成果に客観的な根拠を加える |

④立場の異なる人同士をまとめる力

大学のゼミ活動を通じて、コミュニケーション能力を活かして立場の異なる関係者の意見を調整し、信頼を築けたことをアピールした例文をご紹介します。

相手の立場を理解する姿勢やその時行った調整の工夫を具体的に説明していくことで、立場を超えて団結していく力をアピールできます。

| 【結論】 私の強みは、立場や意見の異なる人同士の橋渡しをし、共通点を見出して協力体制を築ける力です。 |

| 添削コメント|「調和を図ることを意識してきました」はやや曖昧で説得力に欠ける表現でした。添削後では、「信頼関係の構築」「違いを乗り越える調整役」という具体的な行動をアピールして、コミュニケーション能力の中でも“異なる立場の人をつなぐ力”が明確に伝わるようにしました。 |

| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、地元商店街との地域活性化イベントの企画に携わった際、学生側と商店街の方々の間に意見の食い違いがあり、話し合いが難航しました。 |

| 添削コメント|この段落は、どのような背景で立場の違いが生じたかを簡潔に提示しており、企業側に状況をすばやく理解させる効果があります。無理に盛り込まず、要点を押さえた記述は非常に好印象になります。 |

| 【エピソード詳細】 学生は若者向けの企画を提案した一方で、商店街側は年配層への配慮を求めており、方向性が定まらない状況でした。そこで私は、 |

| 添削コメント|「意見を整理し企画案を提案」という元の記述をさらに具体化して、自身の行動や工夫を加えながら「ヒアリング→整理→代替案提案」という一連のプロセスを5W1Hの視点で具体化し、周りをまとめて前進する力をよりアピールしています。 |

| 【成果】 結果的に、親子向けワークショップと健康相談会を組み合わせたイベントが実現し、参加者数も当初予想を大きく上回りました。 |

| 添削コメント|元の文では「評価された」と書かれていましたが、評価基準や影響が不明確でした。改善後は具体的な評価内容と、次につながる結果(継続連携の申し出)まで含めることで、成果の客観性とインパクトを高めました。 |

| 【入社後】 入社後もこの経験を活かし、関係者の立場に立って物事を考え、 |

| 添削コメント|「円滑な調整」「より良い成果」という表現では、行動のアピールが伴っておらず入社後のイメージが沸きづらいと言えます。添削後では、部署や立場を超えて意見をまとめる力や、共通目標への貢献という点を明確に示し、企業側がイメージしやすい構成にしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

強みや成果のアピールの部分で曖昧な表現が多く、抽象的なまま終わってしまっていました。「配慮」や「調整」などの語は便利な一方で、自身が取った行動とともにアピールしないと説得力に欠けてしまいがちです。

【添削内容】

曖昧だった表現を具体的な行動や数値、関係者の反応に置き換えました。とくに「ヒアリングして整理・提案」や「信頼関係の構築」など、コミュニケーション力がどのように発揮されたのかを明確に描写しました。

【どう変わった?】

エピソードが行動中心で描かれるようになり、調整力や傾聴力といった「立場の違う人をつなぐ力」が伝わる構成に仕上がっています。企業からの評価に直結する内容に改善されていると言えます。

| ・異なる立場の人が登場するエピソードを選ぶ ・立場の違いをどう理解・整理したかをアピールする ・成果のアピールでは入社後に活かす熱意を見せる |

⑤状況に応じて適切に対応する力

高校生への案内対応を通して、相手に応じた柔軟なコミュニケーション力を伝える例文です。

状況を見極めて行動したことや入社後に臨機応変に対応する意識をアピールすることで、説得力のある自己PRに仕上がります。

| 【結論】 私の強みは、状況に応じて相手の立場や状況を理解し、適切な言動を選ぶことで、信頼関係を築けるコミュニケーション力です。 |

| 添削コメント|削除箇所については前文の言い換えに近く冗長でやや曖昧な印象がありました。添削後では「状況に応じた対応」の中身を具体化し、テーマである「状況に応じて適切に対応する力」と「信頼構築力」を結びつけました。 |

| 【エピソード】 大学のオープンキャンパスで、2年間学生スタッフとして高校生の案内役を務めました。 |

| 添削コメント|元の文はやや抽象的で説得力に欠けていました。改善文では「観察→対応」の流れを具体的に描き、「状況を読み取って柔軟に対応した」行動力が企業に伝わるよう強めています。 |

| 【エピソード詳細】 ある日、人見知りな様子の高校生が来場し、緊張している様子でした。 |

| 添削コメント|元の文は対応の工夫が曖昧で印象が弱いものでした。改善後は5W1Hを意識して「誰に・どのように・なぜ」工夫したかを明確にし、実行力と配慮力を強調しています。 |

| 【成果】 来場者の満足度を測るアンケートでは、私の対応が「安心できた」として高く評価され、 |

| 添削コメント|元の成果は「推薦された」という主張で客観性が弱く、誰がどのように評価したかが不明でした。改善後は「誰から」「何を評価され」「どう任されたか」を明確にし、成果の信頼性と具体性を高めています。 |

| 【入社後】 今後も相手の立場に立った丁寧な対応を大切にし、 |

| 添削コメント|「信頼される存在」という表現は具体性に欠けるため、「どのような業務でどう信頼を築くか」を明確に示しました。企業での活かし方が明確になり、入社後の業務への再現性が伝わる構成となっています。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

元の文章では、自身の行動の具体性が乏しく、どのような工夫によって相手の信頼を得たのかが曖昧でした。結果として本人ならではの強みとして差別化しにくい点が課題でした。

【添削内容】

その場の状況を観察して行動を選択した流れや、成果として頂けた評価内容を具体的に描写しました。「コミュニケーション力」だけでなく「状況に応じて適切に対応する力」であることが読み手に伝わる構成へと改善しています。

【どう変わった?】

改善後の例文では、相手の状態に合わせて行動を調整する姿勢が明確になりました。企業側から見たときに、「実務でも同じように臨機応変な対応が期待できそう」と評価されやすい内容へとブラッシュアップされています。

| ・その場の状況と自身の対応のつながりを明確にする ・成果は誰がどう評価したかを示す ・臨機応変さに注力してアピールする |

「もっと他の言いかえ表現も知りたい」という時はこちらの記事がオススメです。計16個の言いかえを紹介しているので、「ここで紹介されてた言いかえにはしっくりこなかった…」という方も、きっと納得できる言い換え表現が見つかりますよ。

【自己PR】コミュニケーション能力を上手に伝える方法

最後に、自己PRでコミュニケーション能力を上手に伝える方法を紹介します。

- 自慢話に聞こえないエピソードを選ぶ

- 明るく大きな声で伝える

①自慢話に聞こえないエピソードを選ぶ

面接でコミュニケーション能力をアピールする際は、自慢話に聞こえないように注意が必要です。

学生時代にコミュニケーション能力を発揮した具体的な場面と、その結果で何を学んだのかをセットで伝えましょう。

自慢話のようなエピソードを選んでしまうと、面接官に良い印象を与えません。あえて失敗したことを話したり、成長した部分を伝えたり、謙虚な印象を与えられるようなエピソードを選びましょう。

②明るく大きな声で伝える

面接でコミュニケーション能力をアピールする際は、明るく大きな声で話しましょう。

ボソボソとした小さな声では、面接官に「本当にコミュニケーション能力が高いのか?」と疑問に思われてしまう可能性があります。

面接官の目を見て明るく元気に話すことで、自己PRで伝えたエピソードの信頼度が上がり、面接官に良い印象を与えられます。

また、面接官から質問が返ってきたときの聞く姿勢も大切です。「うなずき」や「相づち」を積極的に取り入れ、質問に適切に返答しましょう。

面接での自己PRのアピール方法は以下の記事にまとめています。面接での頻出質問と自己PRを関連付けた回答の仕方についても紹介しているので、これから面接を控えている方には必見の内容ですよ。

自己PRでコミュニケーション能力を上手にアピールしよう

今回の例文を参考に、あなたの強みを活かせるエピソードを見つけてみましょう。コミュニケーション能力は、多くの企業で重視される重要なスキルです。

面接で効果的にアピールできれば、希望の企業からの内定獲得に繋がる可能性も高くなりますよ。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。