社会福祉士の志望動機の書き方と例文|注意点や対処法も解説

この記事では、社会福祉士の志望動機の書き方や例文をわかりやすく解説しています。

志望動機の書き方だけでなく、仕事内容の理解から志望理由の明確化、注意点、文例、思いつかないときの対処法まで、就活生の不安を解消する情報を網羅しています。

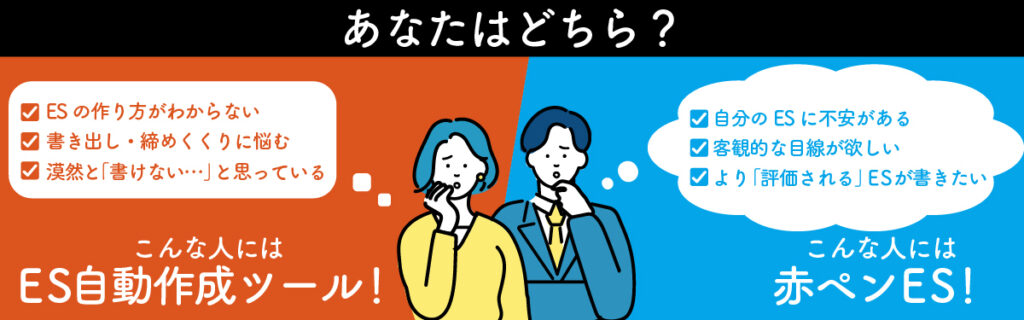

受かる志望動機の必須アイテム

- 1志望動機作成ツール

- 最短3分で、AIが受かる志望動機を自動で作成します。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、選考通過率が高い志望動機が完成します。

- 3赤ペンESで志望動機をプロ添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がる志望動機になります。

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見る社会福祉士の志望動機が重視される理由

社会福祉士の就職活動では、志望動機が特に重視されます。福祉の仕事は人の暮らしや心に関わるため、資格や知識だけでなく「なぜこの仕事を選んだのか」という思いが問われるからです。

実際の現場では、利用者と信頼関係を築く中で困難に直面することも多く、明確な志望動機がある人ほど粘り強く働けると期待されています。

また、志望動機にはその人の価値観や人柄が表れやすく、採用担当者にとっては適性を見極める重要な判断材料となります。

形式的な内容ではなく、自分の経験や気持ちをもとにした動機を伝えることで、現場で活躍できる人材であることをアピールしやすくなるでしょう。

また、「実はまだ志望動機を書いたことがない……」という方はこちらの記事もおすすめです。志望動機の書き方について、基本ルールから注意すべき点まで幅広く解説していますよ。

思いつかなくても大丈夫!自動作成ツールで受かる志望動機が書ける

いざ志望動機を書こうと思っても、「この仕事は具体的に何をするのか」「自分の長所が合うのか」「このアピールでいいのか」などと悩み始めると、手が止まってしまいますよね。

そんなときに役立つのが、就活マガジンのES自動作成ツールです!志望職種や業界名、これまでの経験を簡単に入力するだけで、ESにそのまま使える志望動機を自動で作成してくれます。

「まだ自己分析・企業分析が終わっていない」「言語化が苦手」という人も問題ありません。AIが「就活で評価に繋がりやすい構成」を自動で作ってくれるため、評価される志望動機が短時間で完成しますよ。

一度登録すれば、LINEで何度でも志望動機が作れます。ESで手が止まっているなら、まずは一度使ってみてくださいね。

社会福祉士の主な仕事内容

社会福祉士は、生活に困っている人を支え、福祉制度を活用しながら問題の解決を図る専門職です。

業務内容は多岐にわたり、相談支援や現場でのサポート、多職種との連携や地域福祉への関与など、幅広い役割が求められます。ここでは、社会福祉士の主な仕事内容を詳しくご紹介します。

- 相談支援業務

- 介護・福祉現場での支援

- ケアマネジメント

- 多職種との連携

- 地域福祉活動

① 相談支援

相談支援業務は、生活に不安や困りごとを抱える人やその家族の話を聞き、適切な支援につなげること。たとえば、高齢者の一人暮らしや障がいをもつ人の日常生活の課題など、さまざまな相談があります。

大切なのは、相手の立場に立って丁寧に話を聞きつつも、利用できる制度や支援先を具体的に示す姿勢です。ときには複雑な制度をわかりやすく説明する力も求められます。

話を聞くだけで終わらせず、解決への道筋を共に考えていくことが、社会福祉士に期待される役割でしょう。初めて相談を受ける方にも安心してもらえるよう、丁寧で的確な対応が重要です。

② 現場支援

社会福祉士は、介護施設や障がい者支援施設などの現場で、直接的な支援に関わること。具体的には、利用者の生活環境の調整や家族との連携、行政とのやりとりを行うこともあります。

介護職員とは異なり、福祉の視点からケア全体の方向性を考える立場として、チームをリードすることも少なくありません。

利用者本人の気持ちを尊重しながら支援を調整するため、観察力や対話力が欠かせません。

現場の状況を的確に把握し、必要な支援につなげていくことを求めらる仕事。 現場での声を拾い上げ、制度改善につなげる橋渡しの役割も担っています。

③ ケアマネジメント

ケアマネジメントは、支援が必要な人に最適なサービスを選び、利用しやすくするための計画や調整を行うこと。

社会福祉士は本人や家族と丁寧に話し合いながら、ニーズを明確にし、具体的なケアプランを立てていきます。

ただサービスを紹介するだけでなく、生活全体を見渡して、継続的な支援が成り立つよう配慮することが重要です。 とくに注意したいのが、本人の希望と制度の制約とのバランス。

双方の折り合いをどう取るかは、社会福祉士の腕の見せどころでしょう。適切なプランニングが、利用者の暮らしの質に直結するという点も、見逃せません。

④ 多職種連携

社会福祉士は、医師、看護師、介護士、心理士など、さまざまな専門職と連携しながら支援にあたります。 チームとしての支援がうまく機能するためには、役割のすり合わせや情報共有が不可欠です。

連携が不十分だと、利用者にとって支援が不安定になってしまうおそれがあります。

たとえば、医療と福祉の両面でサポートが必要な高齢者に対しては、社会福祉士が関係者をまとめる調整役になることも。

他職種の力を引き出しながら、利用者にとって最適な支援をコーディネートするのが、社会福祉士の重要な役割のひとつです。

⑤ 地域福祉

地域福祉は、個々の支援にとどまらず、地域全体を見渡して福祉課題に取り組むこと。たとえば、地域住民やNPO、行政と協力しながら、高齢者の孤立防止や子育て支援などの仕組みをつくります。

社会福祉士は企画から実行、そして結果の評価まで幅広く携わる立場にあるのが一般的です。 支援の現場で得た経験をもとに、地域の課題を見抜く力が必要になります。

とくに、支援が届きづらい人々を見つけ出し、必要なサポートを届ける姿勢が重視されるでしょう。地域全体の福祉力を底上げするためにも、広い視野と強い使命感が求められます。

また、「社会福祉士の仕事内容は理解したけど、年収も知っておきたい」という方も多いはずです。こちらの記事では、社会福祉士の平均年収を男女別・年齢別で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。

1人で悩む前の赤ペンES!志望動機はプロに任せよう

ぼんやりと志望動機のイメージができていても、「この内容で合っているのか」「ズレていないか」が不安で、書き進められないことは少なくありませんよね。

そんなときはぜひ、「赤ペンES」でプロに添削を頼んでみましょう!赤ペンESはES添削サービスですが、完成したESのチェック・修正だけでなく、ほぼ未完成のESをブラッシュアップするためにも使えます。

「この方向性で書き進めていいか」「何を足すべきか」を具体的に教えてもらえるため、きちんと形になった志望動機でなくてもOK。軌道修正のために活用できるのもポイントです。

さらに、本記事の後半では実際に、社会福祉士を志望する際の志望動機を添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

社会福祉士の志望動機を作成する際のポイント

社会福祉士を目指す就活生にとって、志望動機は選考の結果を左右する重要な要素です。

ただ「福祉に興味がある」だけでは伝わりにくく、自分の経験や考え方を通して、どのように現場で力を発揮できるかを伝える必要があります。

ここでは、説得力のある志望動機を作るために意識したい4つのポイントを紹介します。

- なぜその施設や法人を志望するのかを明確にする

- 自分の経験から社会福祉士としてどう活かせるかを伝える

- 社会福祉士としてどのように貢献したいかを具体化する

- 施設が求める人物像に自分がどう当てはまるかを伝える

就活はまじめに進めようとするほど難航するもの。特に志望動機は、ぼんやりとイメージはついても「これって伝わるのかな」「評価される?」と悩み、なかなか書き始められませんよね。

そこで、そんな悩みをAIにまるっとお任せできる「ES自動作成ツール」がおすすめ!「志望理由」「自分の強み」「志望業界」など、「なんとなくのイメージ」を入力するだけで、AIが自動で志望動機を作成します。そのままES提出も可能ですよ。

▼もう志望動機の書き方に悩まない!▼

① なぜその施設や法人を志望するのかを明確にする

志望動機では、その施設や法人を選んだ理由をはっきり伝えることが大切です。どこでも通じるような内容では、熱意が伝わりにくくなってしまいます。

たとえば「地域密着型の支援方針に共感した」「認知症ケアに力を入れている点が印象的だった」といったように、相手の特徴に触れるとよいでしょう。

事前にホームページなどを確認し、自分の関心や考えとどうつながるかを整理してください。理解の深さと志望の強さを示すことができれば、採用担当者にも前向きな印象を与えられるはずです。

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

② 自分の経験から社会福祉士としてどう活かせるかを伝える

これまでの経験の中で学んだことを、社会福祉士の仕事にどうつなげたいのかを伝えると、説得力のある動機になります。

たとえば、ボランティアや実習などで「相手の声に耳を傾けることの大切さを学んだ」「状況に応じた対応の必要性を感じた」など、具体的な体験を交えて語ってください。

ただの思い出話に終わらず、それが自分の考え方にどう影響したかを伝えることが重要です。

経験から得た気づきを仕事にどう活かせるかまで言及できると、より現実的で信頼性のある志望動機になります。

③ 社会福祉士としてどのように貢献したいかを具体化する

社会福祉士として、自分がどのような支援を目指しているのかを具体的に示すと、将来の姿が伝わりやすくなります。

「利用者の自己決定を支える支援がしたい」「地域と連携した包括的なサポートを行いたい」など、自分の考える貢献の形を言葉にしてください。「人の役に立ちたい」だけでは内容がぼやけてしまいます。

支援の方向性や関心のある分野を明確にすることで、仕事への理解度と本気度の両方を示せるでしょう。

④ 施設が求める人物像に自分がどう当てはまるかを伝える

志望先が求めている人物像に、自分がどのように合致しているかを伝えることも欠かせません。ただ自己PRをするのではなく、相手のニーズを理解し、それに応じたアピールを意識してください。

たとえば「チームワークを大切にしている職場」であれば、「大学でのグループ活動で培った協調性を活かしたい」といったように、自分の経験と重ねて話すとよいでしょう。

事前に法人の理念や採用ページを確認し、求められている人材像を把握しておくことが大切です。そのうえで、自分の強みを重ねて伝えることで、納得感のある志望動機に仕上がります。

とはいえ、「自分の強みって何だろう……」と悩む方も多いです。そんなときは、もしかしたら自己分析が足りていない可能性も。こちらの記事では、自己分析のやり方や気を付けるポイントを解説しているので参考にしてください。

「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。

そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。

社会福祉士の志望動機を考える際の注意点

社会福祉士を目指すにあたっては、やりがいへの共感だけでなく、専門性や将来像までしっかりと伝えることが求められます。志望動機は、自分の理解度や適性を示すための重要なアピール材料です。

ここでは、志望動機を考える際に気をつけたい3つのポイントを紹介します。

- 社会福祉士の仕事をボランティアと混同しない

- 「人の役に立ちたい」という抽象的な表現はしない

- 将来のキャリアビジョンを曖昧にしない

① 社会福祉士の仕事をボランティアと混同しない

社会福祉士には「困っている人を助ける仕事」というイメージがあり、ボランティアと混同されがちです。しかし実際には、法律に基づいて支援を行う国家資格であり、専門知識と実践力が不可欠。

志望動機でも「助けたい」という気持ちだけでは不十分でしょう。たとえば、大学で福祉制度について学び、制度と現場の橋渡し役として活躍したいと感じた経験を述べると、説得力が増します。

大切なのは、感情よりも根拠ある視点です。業務の本質を理解したうえでの動機を語ることが好印象につながるでしょう。

② 「人の役に立ちたい」という抽象的な表現はしない

「人の役に立ちたい」という言葉は一見前向きに見えますが、内容が漠然としており、印象に残りにくいものです。

社会福祉士には状況を見極め、制度や他機関と連携しながら支援を構築する力が必要とされます。志望動機でも、「どのような場面で」「どのように支援したいのか」を明確にすることが重要です。

たとえば、実習先で高齢者の生活支援を行い、その人の笑顔に触れた経験から、介護福祉の分野に関わりたいと思ったといった具体例が効果的でしょう。

言葉に具体性を持たせるだけで、説得力が大きく変わってきます。

③ 将来のキャリアビジョンを曖昧にしない

志望動機は「なぜこの仕事を選ぶのか」に加え、「今後どうなりたいのか」も示す必要があります。採用担当者は、今の意欲だけでなく、数年後の成長イメージを重視するからです。

「地域の福祉課題に取り組みたい」「行政と連携しながら制度設計に関わりたい」など、自分のキャリアプランを具体的に伝えてみてください。

たとえば、大学で学んだ地域包括支援の知識を現場で活かしたいと考えているといった内容があると、より信頼性のある動機になります。熱意だけでなく、方向性を持った姿勢が選考では評価されるポイントです。

キャリアビジョンや将来の目標は、実は面接でも聞かれることが多い質問です。こちらの記事では、将来の目標の考え方を解説しているので、「どう考えたらいいか分からない……」と悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

社会福祉士の志望動機文例文3選

志望動機がなかなか言葉にできず、どのように書き出せばよいのか悩んでいませんか? ここでは、社会福祉士を目指す就活生が参考にしやすい、具体的な志望動機の例文を3つ紹介します。

志望先別に分かれているため、自分の進路に合わせて活用してみてください。

さらに今回は、現在も就活生を内定に導いている現役のキャリアアドバイザーが、3つの例文を本気で添削!どんなポイントに注目して書くべきか知りたい人は、ぜひ参考にしてくださいね。

志望動機の「核」が決まっていても、いざ書こうとするとどう文章を組み立てればいいのか、わからなくなってしまうものですよね。そんな人は、就活マガジンのES自動作成ツールを活用してみてください!

ES自動作成ツールでは、ぼんやりしたイメージを打ち込むだけで志望動機をAIが作成するため、書きなれていない人でも迷わず作れます。簡単なエピソードを追加で入力したり、自分の強みを入れ込むことで、さらに質の高い志望動機も作れますよ。

また、AIに任せっきりは不安……という人は、就活のプロが志望動機を添削してくれる「赤ペンES」の併用もおすすめです!この先の例文で実際に添削をしているため、ぜひ確認してみてくださいね。

▼志望動機で迷いたくない人へ▼

①介護施設を志望する場合の志望動機例

ここでは、介護施設での体験を通じて社会福祉士を志望する場合の志望動機を添削しています。

志望動機の説得力を高めるためには、「なぜそう思ったか」「どう行動したか」まで具体的に示すことが重要です。

| 【結論】 高齢者の方々が安心して生活できる環境を支える社会福祉士として、利用者一人ひとりに寄り添った支援を行いたいと考えています。 |

| 添削コメント|志望職種(社会福祉士)と貢献したい対象(高齢者)を明示し、「どのように関わりたいか」が簡潔に伝えられています。初めに伝えるべき結論が簡潔に述べられており、採用担当にも意図が伝わりやすいです。 |

| 【根拠となるエピソード】 私が社会福祉士を目指すきっかけとなったのは、 |

| 添削コメント|もとの文章は「お世話になった経験」とだけ述べられており、具体的な内容が伝わってきませんでした。そこで、何を実際に見て、関心を抱いたのかを明確にしました。 |

| 【エピソード詳細】 当初、慣れない環境に戸惑っていた祖父が、職員の方の丁寧な対応により徐々に笑顔を取り戻していく姿を見て、 |

| 添削コメント|もとの文章は「心から安心した」「このような安心を届ける仕事がしたい」など表現が漠然としており、具体的にどんなことに心を動かされて、関心を持ったのか具体的な過程が曖昧で伝わりにくい印象であったため、理由を具体的に示しました。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴施設が |

| 添削コメント|「その人らしさを大切に」といった表現では内容が曖昧でイメージがしずらいため、具体的な取り組み内容(個別ケア、QOL向上)を明記し、施設選びの根拠の信ぴょう性を高めました。 |

| 【入社後】 入社後は、 |

| 添削コメント|もとの文章では「何を活かして、どのように貢献するか」が不明瞭でした。そこで、過去の経験を踏まえた貢献の方向性を示すことで、採用側に熱意と貢献意欲をアピールしています。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

「心から安心した」「魅力を感じた」といった言葉に対して、なぜそう感じたのかという背景の説明や具体的な理由が不足していたため、読み手が納得しにくい印象になっていました。

【添削内容】

エピソード部分において実際に職員がどのように関わっていたかという描写を追加しました。また、企業選びの理由には汎用的な表現を避け、施設特有の取り組みを取り上げて説明しました。

【どう変わった?】

福祉職に対する理解と動機が、具体的な体験と行動に基づいて説明されたことで、全体的に文章の説得力が高まりました。施設の方針と自身の価値観が一致が明確で、適性や意欲が伝わる志望動機でしょう。

| ・原体験に基づく動機を具体的に伝える ・企業の特徴に触れて志望理由を示す ・入社後に活かせる経験や強みを伝える |

▼添削が少し気になった方へ▼

上記の添削例文を読んで「この完成度の志望動機が書けるかな……」と不安になった方もいるでしょう。志望動機は「書くだけ」ならなんとかできても、そこからの質上げが最も難しいポイントです。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの志望動機をびっしり赤で添削。「とりあえず書いた」志望動機も、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、志望動機の質に自信がなくても大丈夫。志望動機をうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

②医療機関を志望する場合の志望動機例

ここでは、医療機関での体験を通じて社会福祉士を志望する場合の志望動機を添削しています。

患者の生活に深く関わる医療現場での社会福祉士の役割を正しく理解し、自分の経験と結び付けて志望動機を構成することが大切です。

| 【結論】 人と関わることが好きで、悩みに寄り添う仕事がしたいと考え、社会福祉士を志望しました。中でも |

| 添削コメント|「多職種と連携しながら~生活全体を支える」という内容は医療機関の社会福祉士の特徴からはややズレているため、妥当ではありません。そこで、「治療と生活、両面から支援したい」というこの職種ならではの志望理由に言い換えました。 |

| 【根拠となるエピソード】 高校時代、祖母が入院した際に、病院の医療ソーシャルワーカーの方が、 |

| 添削コメント|「相談に丁寧に対応」では具体的な対応の内容が伝わりません。添削後は、どんな対応に心を動かされ印象に残ったのか、医療機関における社会福祉士の具体的な支援内容を明確に伝え、読み手の納得感を高めています。 |

| 【エピソード詳細】 退院後の生活に不安を抱える祖母に対し、退院調整から福祉サービスの手続きまで幅広く支援する姿を見て、生活環境や社会資源を整える姿に、福祉の専門職としての役割の大きさを実感しました。この経験から、 |

| 添削コメント|「安心を支える仕事がしたい」という説明では、他の職種や業界にも同じことが言えます。そこで、「病気等で困難を抱える方に、支援策を提案できる立場になりたい」と福祉専門職としての機能を明確化しました。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴院では地域包括ケアに力を入れておられ、 |

| 添削コメント|もとの文章の「学びを深めながら貢献したい」はやや受け身な印象があったため、添削後は自身のスキルを活かす意欲があることを明記しました。企業理解に基づいた志望理由と主体性を持って貢献したい意思が読み取れる内容しています。 |

| 【入社後】 入社後は、患者様一人ひとりに寄り添い、 |

| 添削コメント|「適切な支援を提案する」だけでは業務への解像度が低いため、支援の対象や具体的な視点(生活者目線)を明示することで、社会福祉士としての成長意欲と医療機関の職務理解の両方が伝わる文章にしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

「医療機関の社会福祉士でなければいけない理由」が不明瞭で、熱意や本気度が伝わらない文章でした。また、「生活を支えたい」などの漠然とした表現が多く、読み手が内容をイメージしずらい点も課題でした。

【添削内容】

本人の体験をより具体的に説明し、医療関係者との関わりや支援の実態に踏み込んだ表現へと修正しました。入社後の目標や企業選びの理由には、具体的な支援内容やスキルを加えて主体性を強化しています。

【どう変わった?】

エピソードが具体化されたことで、応募者がどのような価値観や視点を持って社会福祉士を目指しているかが明確になりました。志望先企業との相性や入社後の展望も具体的になりました。

| ・具体的な背景や行動で根拠を示す ・エピソードでは経験から得た気づきを伝える ・事業内容と自分の価値観の繋がりを明確にする |

「この例文みたいに誰かに添削してほしい」「自分でチェックするだけじゃ不安……」という方はこちらの記事もおすすめです。添削の依頼先を選ぶポイントや依頼時のマナーについて詳しく解説していますよ。

③福祉施設を志望する場合の志望動機例

ここでは、福祉施設での体験を通じて社会福祉士を志望する場合の志望動機を添削しています。

福祉施設で働く社会福祉士として、どのように人と関わり、どのような支援を行いたいかを具体的に示すことが重要です。

| 【結論】 私は、誰かの心に寄り添い、 |

| 添削コメント|社会福祉士として福祉施設を志望する場合、「その人らしい生活を支える」だけでは志望の理由が曖昧です。施設利用者の現実的な課題や支援対象を明確にし、自分の役割を具体的に伝えることで、より志望意欲と職種理解が伝わります。 |

| 【根拠となるエピソード】 小学生の頃、祖母が介護施設で生活していた際、職員の方が丁寧に話を聞き、 |

| 添削コメント|「穏やかな時間を提供していた」という表現は、職員が具体的にどのような行動をしたのか内容が伝わりにくいです。職員の具体的な接し方や祖母の変化を明確に伝えることで、読者も情景をイメージしやすくなり、説得力のある原体験になります。 |

| 【エピソード詳細】 当時、 |

| 添削コメント|「気持ちを受け止め、笑顔を引き出す」のような抽象的な表現は削除し、添削後は、他者との関わりの中で何を学び、どんな職業観を持ったかが明確になるように修正しました。また、資格勉強中であることを示し、志望時点での熱意と行動をセットで示しました。 |

| 【企業を選んだ理由】 貴施設は、地域密着型の支援を重視し、 |

| 添削コメント|「利用者一人ひとりに合わせたケア」は他施設でも言える表現で企業を選ぶ理由としてやや弱いです。採用担当者に響く志望動機にするには、その施設の理念・運営方針・支援の手法など、他と差別化できる情報を具体的に取り上げることが大切です。 |

| 【入社後】 入社後は、利用者の小さな変化にも気づける観察力と傾聴力を磨き、 |

| 添削コメント|「安心して過ごせる支援」をするための具体的な行動や業務で果たす役割が曖昧で、実現性があまりない印象でした。そこで、福祉施設における具体的な貢献として「心理的不安の軽減」を挙げ、実務理解や意欲が伝わる文章にしました。 |

ES添削サービス「赤ペンES」なら、このような添削を無料でプロにお任せできます。

エントリーは【こちらをクリック】

【NGポイント】

抽象的な言葉や感情的な感想が多く、「なぜ社会福祉士として福祉施設で働きたいのか」の理由における説得力がありませんでした。また、実際の行動に基づいた説明が不足している点が課題でした。

【添削内容】

職員の対応見た実体験や自分の気づきを詳細に言語化し、福祉施設で働きたいと思ったきっかけと根拠を補強しました。また、企業を選ぶ理由では、施設独自の理念に言及し、志望熱意を伝えています。

【どう変わった?】

エピソードに具体性が加わったことで、「なぜ社会福祉士を目指すのか」「なぜこの施設を選ぶのか」が明確になり、志望理由に一貫性と納得感が生まれました。志望意欲が十分に伝わる文章でしょう。

| ・エピソードでは背景を詳細に示す ・志望動機は体験や学びをもとに根拠づける ・企業理解は理念や支援方針に結びつけて伝える |

▼添削が少し気になった方へ▼

上記の添削例文を読んで「この完成度の志望動機が書けるかな……」と不安になった方もいるでしょう。志望動機は「書くだけ」ならなんとかできても、そこからの質上げが最も難しいポイントです。

そこで、ES添削サービスである「赤ペンES」では、上記の例文のようにあなたの志望動機をびっしり赤で添削。「とりあえず書いた」志望動機も、ES通過を狙えるレベルまでブラッシュアップできます!

もちろん、志望動機の質に自信がなくても大丈夫。志望動機をうまく書けない人や、ESがなかなか通過しなくて困っている方はぜひ活用してくださいね。

社会福祉士の志望動機が思いつかないときの対処法

就活の中でも特に悩みやすいのが、志望動機の作成です。社会福祉士を目指す学生の中には、「気持ちはあるけれど、どう書いたらよいかわからない」と感じている人も多いのではないでしょうか。

ここでは、志望動機が思いつかないときに役立つ3つの方法を紹介します。

- 志望する理由や想いを箇条書きにして整理する

- 志望先の情報を徹底的に調べてみる

- OBOGやキャリアセンターなどに相談する

① 志望する理由や想いを箇条書きにして整理する

志望動機が浮かばないときは、まず自分の気持ちや経験を箇条書きで書き出してみてください。最初から文章にする必要はありません。

「福祉に興味を持ったきっかけ」「印象に残った経験」「大切にしている価値観」など、短い言葉でも構いません。自分の頭の中にある思いを可視化することで、志望動機の軸が見えてきます。

文章は後から整えれば十分です。焦らず素材を集めるつもりで取り組むと、自然と考えがまとまってくるでしょう。

② 志望先の情報を徹底的に調べてみる

書き出せない原因は、志望先への理解が浅いことかもしれません。まずは施設や法人のホームページをじっくり読み、理念や取り組み、特色を確認してみましょう。

たとえば「地域との連携を重視している」「高齢者福祉に力を入れている」などの情報に触れると、自分との共通点が見えてくるかもしれません。

気になる点をメモしながら読み進めると、共感できる部分が見つかりやすくなります。相手を知ることが、動機を深める第一歩です。

③ OBOGやキャリアセンターなどに相談する

自分だけで考えがまとまらないときは、誰かに相談してみるのも有効です。大学のキャリアセンターや福祉業界で働くOBOGに話を聞くことで、新たな視点を得られることがあります。

特に、OBOGの体験談にはリアリティがあり、志望理由を考えるヒントになるでしょう。自分では気づかなかった強みを指摘されることもあるかもしれません。

一人で悩み続けず、まわりの力を借りながら考えることも、就活では大切な手段です。

とはいえ、「OB訪問をしたことがない……」「OB訪問では何を聞けばいいの?」と悩む方も多いでしょう。こちらの記事では、OB訪問での質問リストやマナーについても詳しく解説しているので気になる方は参考にしてください。

社会福祉士の志望動機の書き方を理解して好印象を目指そう!

社会福祉士の志望動機は、就活において自分の理解と意欲を伝える重要な要素です。なぜ志望するのか、どのような経験を活かせるか、どんな貢献ができるのかを明確にすれば、説得力ある動機になります。

社会福祉士の仕事内容や施設ごとの役割を理解した上で、自分の将来像と重ねることが成功の鍵です。また、抽象的な表現や誤解を招く表現を避け、具体性を持たせることも忘れないでください。

もし思いつかない場合は、自己分析や情報収集を丁寧に行うことでヒントが得られるはず。社会福祉士としての熱意と適性を、志望動機を通じてしっかり伝えましょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。