漫画家のリアルな年収事情と稼ぎ方|収入源から将来性まで紹介

人気作品を持つ漫画家は高収入のイメージがありますが、実際には原稿料・印税・ロイヤリティなど、収入の仕組みは複雑で個人差も大きい職業です。

本記事では、漫画家のリアルを徹底解説。平均年収や収入源の内訳、出版社別の違い、そして年収を上げるための具体的な戦略まで、データと事例をもとに詳しく紹介します。

業界研究のお助けツール

- 1自分に合う業界がわかる分析大全

- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。

- 2適職診断

- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します

- 3志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる

- 4ES自動作成ツール

- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成

- 5実際の面接で使われた質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

漫画家の平均年収

厚生労働省の統計によると、「画家・書家・漫画家」などの芸術職全体で時給はおよそ1,000〜2,000円台が一般的で年間稼働時間で換算すると、おおむね150万〜400万円前後が平均的な収入と推定されます。

漫画家の年収を左右する要因として、原稿料や印税、グッズ販売、アニメ化や映画化による二次利用収益などがあります。

たとえば週刊誌で連載を持つ中堅クラスの漫画家では、年間500万〜1,000万円程度を得るケースも見られます。

一方で、単発掲載や新人の場合は安定収入が得られず、年間100万円未満に留まることも少なくありません。このように「売れる・売れない」で収入格差が極端に広がるのが漫画業界の特徴です。

近年では、SNSやWebtoonなどのデジタル媒体でデビューする漫画家も増加しています。これにより、出版社を介さずに広告収入やファン課金で直接収益を得る新しいモデルが生まれています。

漫画家の主な収入源と年収の仕組み

漫画家の年収は、作品の掲載媒体や人気度によって大きく変動します。

主な収入源は、原稿料や印税などの基本的な収益に加え、グッズ展開やアニメ化によるロイヤリティ、さらには電子書籍やWeb配信などデジタル化による新しいビジネスモデルまで多岐にわたります。

ここでは、漫画家がどのように収入を得ているのか、その具体的な仕組みを5つの側面から詳しく解説します。

- 原稿料の相場と支払いシステム

- 印税収入の仕組みと計算方法

- グッズ・キャラクター使用料などのロイヤリティ

- 電子書籍やWeb連載による収入モデル

- アニメ化・メディア展開による追加収益

①原稿料の相場と支払いシステム

漫画家にとって最も基本的な収入源が「原稿料」です。雑誌やWeb連載では1ページあたりの単価で支払われるのが一般的で、新人は5,000〜8,000円、中堅作家で10,000〜15,000円、人気作家になると20,000〜30,000円を超えることもあります。

週刊誌で20ページの原稿を描く場合、1話あたり20万〜60万円が支払われる計算です。月間連載では単価が高くなる傾向にあり、連載経験が長いほど安定した収入を得やすくなります。

ただし、ここからアシスタントの給与、作画ツールの維持費、取材費などが差し引かれるため、実際の手取りは想定よりも低くなることが多いです。

さらに、Web連載やアプリ連載では、再生回数や閲覧データに基づく出来高制を採用しているケースも増えており、従来の「ページ単価制」とは異なる新しい収入形態が定着しつつあります。

②印税収入の仕組みと計算方法

印税は漫画家にとって“夢のある収入源”のひとつです。単行本が出版されると、定価の約8〜10%が作者の印税として支払われます。

ただし、印税収入は売上に依存するため、初版部数が少なかったり重版がかからなかったりすると金額は大きく変わります。

また、印税は半年や年1回など、一定のタイミングでまとめて支払われるため、収入の波が大きくなりがちです。電子書籍の場合は印税率がやや高く、12〜15%程度に設定されていることもあります。

さらに、作品が映像化・翻訳化される場合は「翻訳印税」や「二次利用印税」も発生し、これが長期的な資産収入につながります。

印税は一発ヒットが出れば一気に収入を押し上げますが、安定して得るためには読者に愛される“息の長い作品”を生み出すことが重要です。

③グッズ・キャラクター使用料などのロイヤリティ

漫画が人気を得ると、キャラクターを使ったグッズやアパレル、コラボ商品などのライセンス展開が始まります。これによって得られるのが「ロイヤリティ収入」です。

契約形態にもよりますが、人気キャラクターがアニメや映画化されると、関連グッズの販売量が爆発的に増えるため、年間数千万円規模の収入を得る作家も存在します。

また、スマートフォンアプリやゲームへのキャラクター提供でもロイヤリティが発生し、たとえばソーシャルゲーム内で自作キャラクターが登場する場合、使用料や契約金としてまとまった額を受け取ることが可能です。

クリエイターとして自分の作品の権利をどう守るかが、今後のキャリアを左右する大きな鍵となるでしょう。

④電子書籍やWeb連載による収入モデル

電子書籍やWeb連載は、近年の漫画業界において急速に拡大している収益モデルです。紙の単行本が売れにくくなる中で、電子書籍市場は右肩上がりの成長を続けています。

電子書籍の印税率は紙よりも高く、12〜15%に設定されることが多いほか、在庫リスクがないため長期的に販売を続けられるのが強みです。

さらに、WebtoonやWeb連載では、閲覧数や広告収益、課金モデルによって収入が発生します。

また、ファンコミュニティやクラウドファンディングを活用して、読者が直接支援する新しいビジネスモデルも登場しています。

こうした読者とのダイレクトな収益関係は、漫画家にとって次世代の収入の柱となりつつあります。

⑤アニメ化・メディア展開による追加収益

漫画がアニメ化、映画化、ドラマ化されると、作品の知名度が一気に広がり、それに伴って多方面からの収益が発生します。

アニメ化契約では、シナリオ監修料、キャラクター使用料、権利料などがまとめて支払われ、1作品あたり数十万〜数百万円になるケースもあります。

さらに、アニメ放送後には単行本の売上が急増し、重版や新刊販売で印税収入が数倍に跳ね上がることもあります。

また、メディアミックス展開によって、イベント出演料や関連商品へのライセンス収入も発生します。

アニメ化はまさに、漫画家の人生を大きく変える「もうひとつの成功の形」です。

出版社や連載形態による年収の違い

漫画家の年収は、どの媒体で作品を発表しているか、また出版社との契約形態によって大きく異なります。

週刊誌・月刊誌などの紙媒体での連載、WebやSNSを活用したデジタル連載、単行本中心の作家活動、そして出版社所属かフリーランスかによって、収入の仕組みや安定性がまったく違うのが実情です。

ここでは、それぞれの働き方と収益構造の特徴を詳しく見ていきます。

- 週刊誌・月刊誌連載の収入特徴

- Web漫画家・SNS漫画家の収益構造

- 書籍・単行本中心の漫画家の収入特徴

- 出版社契約・フリーランスの違い

①週刊誌・月刊誌連載の収入特徴

週刊誌・月刊誌に連載を持つ漫画家は、最もオーソドックスな収入形態です。

主な収入源は原稿料で、1ページあたりの単価は新人で5,000〜8,000円、中堅で10,000〜15,000円、人気作家なら20,000円を超えることもあります。

週刊誌連載で1話20ページとすると、1話あたりの報酬は20万〜40万円ほどになり、毎週連載を続ければ月収80万〜160万円ほどが見込めます。

ただし、週刊誌連載はスケジュールが極めて厳しく、1週間でネームから仕上げまでを終える必要があるため、体力的・精神的な負担が非常に大きいのが特徴です。

作画に時間をかけられる分、作品のクオリティを重視した作家に向いている働き方です。

②Web漫画家・SNS漫画家の収益構造

WebやSNSで活動する漫画家は、近年急速に増えています。代表的な収益モデルは、Webtoon・Web連載サイトからの原稿料、広告収入、閲覧課金、スポンサー契約などです。

Webtoonでは1話単位の報酬が発生し、人気作品では1話あたり10万〜30万円を超えることもあります。また、SNSで発表した漫画が話題となり、出版社から書籍化オファーを受けるケースも増えています。

SNS漫画家の場合、フォロワー数やエンゲージメント率が収入に直結します。企業とのタイアップ投稿や広告案件を通じて、1案件で数十万円規模の報酬を得る例もあります。

デジタル媒体の強みは、出版社を介さずに直接ファンとつながれる点にありますが、安定した収入を維持するには常に新しい作品を発信し続ける努力が必要です。

再生数や評価によって報酬が変動するため、人気の波に左右されやすいのも特徴です。

③書籍・単行本中心の漫画家の収入特徴

単行本中心で活動する漫画家は、印税収入が主な収益源となります。印税率は販売価格の8〜10%が一般的で、定価500円の単行本が10万部売れれば400万〜500万円の印税収入が得られます。

人気シリーズを複数抱える作家では、年間数千万単位の印税を得ることも可能です。

ただし、印税は「売れた分だけ」支払われる仕組みであり、初版部数が少なかったり重版がかからなかったりすれば、収入は想定より低くなる場合もあります。

出版ペースが遅いと、安定的な収入を得にくいのも課題です。そのため、単行本販売に加えて電子書籍版の展開や、グッズ・イベントによる副収入を確保している作家も多く見られます。

読者の支持を継続的に得るためには、物語の完成度だけでなく、作品のマーケティングやブランディング力も求められます。

④出版社契約・フリーランスの違い

漫画家の働き方には、出版社と契約して活動するタイプと、独立してフリーランスとして活動するタイプがあります。

出版社契約の漫画家は、編集部のサポートや宣伝力を活かせるため、作品がヒットすれば一気に知名度を上げやすいのが強みです。

印刷や流通コストを出版社が負担するため、作家は制作に集中できます。一方で、契約内容によっては著作権の一部が出版社に帰属する場合もあり、収益配分の自由度は低くなりがちです。

フリーランスの場合、自ら作品を制作・発信できる自由さがあります。電子書籍やSNSを通じて個人出版を行い、印税率を高く設定できるのが魅力です。

しかし、営業や宣伝、会計などすべてを自分で管理しなければならず、ビジネススキルも求められます。さらに、案件ごとの契約内容を理解していないと、思わぬ損失を被ることもあります。

引用:

年収を上げるためにできること・戦略

漫画家として年収を上げるためには、作品を描くだけでは不十分です。安定した収入を得るには、計画的な行動と継続的な努力が求められます。

ここでは、収入を伸ばすために意識すべき6つの具体的な戦略を紹介します。

- 作品の知名度を高めるブランディング戦略

- ファン層を拡大するSNS活用術

- 継続的な連載獲得と安定収入の確保

- 印税・二次利用収益の最大化

- 原稿効率を上げる制作体制の見直し

- 出版社や編集者との信頼関係構築

①作品の知名度を高めるブランディング戦略

漫画家として成功するためには、「この作家といえばこの作風」と認識されるブランドを築くことが欠かせません。

ブランディングとは、作品の世界観や作家の個性を明確に打ち出し、読者に印象づけることです。

テーマや絵柄、物語のトーンに一貫性を持たせることで、作品全体の統一感が生まれ、ファンが安心して追いかけられる魅力が生まれます。

近年はSNSやポートフォリオサイトを活用して活動を可視化する作家が増えており、出版社の目に留まる機会も増えています。

ブランドを意識した発信が、長期的なキャリアを築く大きな一歩となるでしょう。

②ファン層を拡大するSNS活用術

SNSは、漫画家が読者と直接つながり、ファンを増やすための強力なツールです。TwitterやInstagram、TikTokなどでは、作品の一部や制作過程、日常の出来事を発信することで、読者に親近感を持ってもらえます。

投稿を通じて作家の人柄や作品への情熱が伝わると、応援したいという気持ちが自然に生まれるでしょう。投稿内容の工夫も重要です。

更新情報だけでなく、キャラクターの設定や制作秘話、制作ツールの紹介など、ファンが楽しめる内容を提供することで関心を引きやすくなります。

また、投稿時間を分析し、反応が得られやすいタイミングを狙うことも効果的です。さらに、ハッシュタグやトレンドを活用すれば、新しい読者層にもリーチできます。

SNSは単なる宣伝の場ではなく、「作品の一部」として運用することで、ファンの拡大と収入増加の両方を実現できるのです。

③継続的な連載獲得と安定収入の確保

漫画家の収入は、連載の有無で大きく変わります。安定した年収を得るには、継続的な連載を獲得し続けることが必要です。

作品の世界観を守りながら、読者の期待に応える調整力を身につけることで、連載の長期化や新規企画のチャンスが広がります。

また、1つの媒体に依存せず、複数の雑誌やWebサイトで作品を発表することも有効です。連載の合間に短編や特集を発表して露出を維持すれば、編集者や読者からの信頼を得られます。

最近では、Web連載やアプリ配信など、収益を得る場も多様化しています。これらを組み合わせることで収入の波を抑え、安定したキャリア形成につなげられるでしょう。

継続的な仕事を得る努力こそが、年収アップの基盤となります。

④印税・二次利用収益の最大化

印税や二次利用による収益は、漫画家の年収を大きく左右します。単行本や電子書籍の印税に加え、アニメ化、グッズ化、キャラクター使用料など、多様な形での収益化が可能です。

これらの権利関係を理解し、適切に管理することで、将来的な収入を安定させることができます。特に電子書籍市場の拡大により、過去作品の再評価や海外での販売機会が増えています。

自分の作品が国内外で読まれる環境を整えるために、出版社との契約内容を確認し、ロイヤリティ条件を見直すことも大切です。

また、グッズ展開やコラボ企画の提案を自ら行うことで、収益の幅を広げられます。印税や二次利用は「待つ」ものではなく、「仕掛けて増やす」ものへと意識を変えることが、成功する漫画家の特徴でしょう。

⑤原稿効率を上げる制作体制の見直し

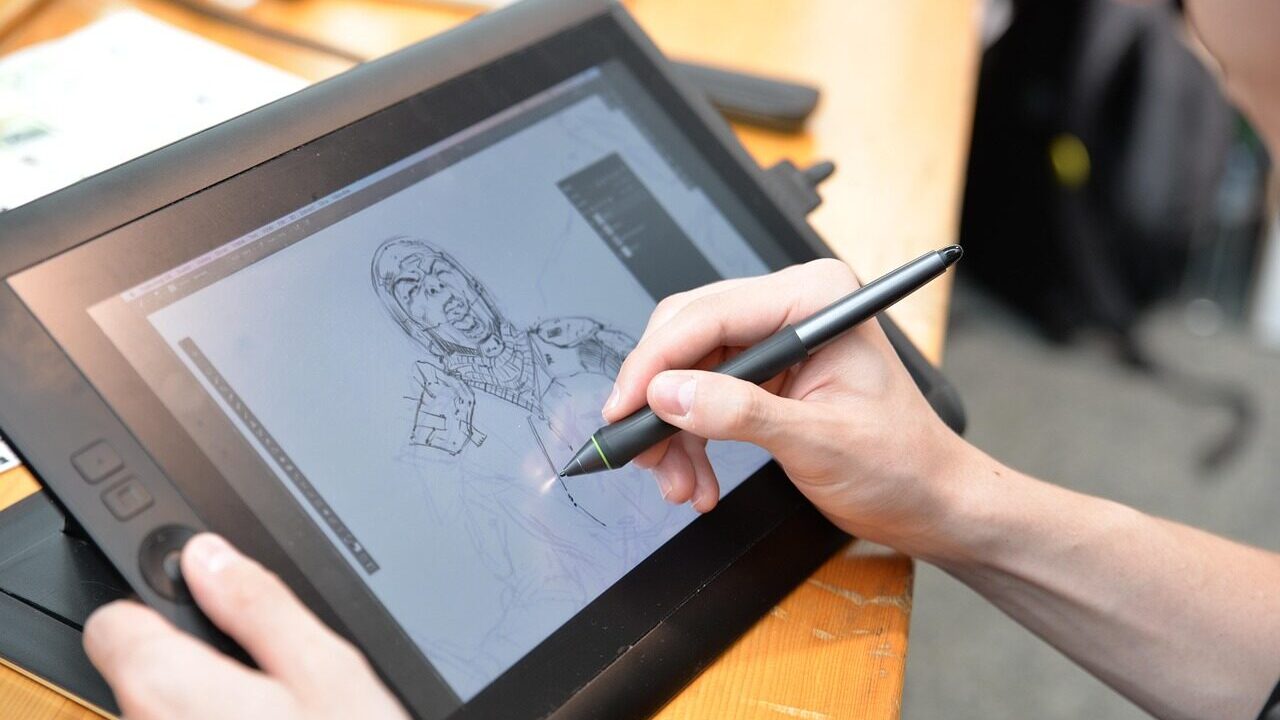

制作効率を上げることは、時間の節約だけでなく、収入を増やすためにも非常に重要です。作業スピードを上げるためには、デジタルツールの導入やアシスタントとの分業体制を整えることが欠かせません。

Clip Studio PaintやProcreateなどのツールを活用すれば、ペン入れやトーン処理の効率を飛躍的に高められます。また、作業スケジュールを可視化し、無駄な工程を削減することも有効です。

タスク管理ツールやカレンダーを使って締め切りを明確にし、作業時間をコントロールしましょう。体力的・精神的な負担を減らすことで、創作意欲を持続させることができます。

結果として、より多くの案件をこなし、年収アップにつながるのです。効率化は単なる作業スピードの問題ではなく、長く活動を続けるための「働き方改革」とも言えるでしょう。

⑥出版社や編集者との信頼関係構築

漫画家にとって編集者は、作品を世に出すための大切なパートナーです。良好な関係を築くことで、連載の継続や新しい企画への参加など、さまざまなチャンスが広がります。

そのためには、納期を守ることや、誠実なやり取りを意識することが基本です。編集者の提案を前向きに受け止め、作品の質を高める姿勢を見せると信頼が深まります。

ただし、意見をすべて受け入れるのではなく、自分の創作意図を明確に伝えることも重要です。双方の意見を尊重し合う関係を築くことで、より良い作品づくりが可能になります。

また、編集者とのやり取りを通じて業界動向や市場ニーズを学ぶこともでき、次のチャンスをつかむきっかけになります。

信頼は一朝一夕では生まれませんが、誠実さとプロ意識を持ち続けることが、長く活躍する漫画家の条件でしょう。

売れる漫画家の特徴と共通点

漫画家として成功し、安定した収入を得るためには、ただ絵が上手いだけでは不十分です。売れ続ける漫画家には共通した特徴があり、それらを理解して実践することがキャリアアップへの近道となります。

ここでは、人気漫画家に共通する6つの要素を紹介します。

- 独自の世界観とストーリーテリング力

- 読者ニーズを捉えるリサーチ力

- 作品を継続的に更新するスピードと安定感

- キャラクターデザインとビジュアル表現力

- プロ意識と締め切り遵守の姿勢

- 時代やトレンドへの柔軟な対応力

①独自の世界観とストーリーテリング力

売れる漫画家には、読者を物語の中に引き込む強いストーリーテリング力があります。

物語の構成やセリフの間、展開のリズムに工夫を凝らし、読者が次のページをめくりたくなるような仕掛けを作ることが大切です。

また、設定やキャラクターの背景を丁寧に作り込むことで、物語に深みが増し、読者が感情移入しやすくなります。

短期的な人気にとどまらず、長期的に支持される漫画家ほど、物語の裏側にある思想やテーマが明確です。

自分の伝えたいことを軸にしつつ、エンタメとして楽しめる構成を意識することが、人気作家への第一歩と言えるでしょう。

②読者ニーズを捉えるリサーチ力

漫画家が成功するためには、創造力だけでなく、読者のニーズを正確に把握するリサーチ力も欠かせません。ヒット作の多くは、「いま読者が何を求めているか」を的確に読み取った上で生み出されています。

SNSやレビューサイトを通じて読者の反応を分析し、人気のジャンルや表現手法を理解しておくことが大切です。また、同業他社の傾向を観察することも重要です。

他の漫画家の作品を研究することで、構成の工夫や読者を引きつける仕掛けを学べます。とはいえ、流行に振り回されるのではなく、あくまで自分の強みを活かす方向に応用することがポイントです。

市場分析と創作をバランスよく取り入れることが、長く売れ続けるための鍵となります。

③作品を継続的に更新するスピードと安定感

連載作品の人気を維持するためには、更新のスピードと安定感が欠かせません。どれほど魅力的な作品でも、更新が不定期になると読者の関心が薄れてしまいます。

売れる漫画家ほど、締め切り管理や制作ペースを一定に保つ工夫をしています。制作スケジュールを体系化し、作業効率を高めるためのツールやアシスタント体制を整えることも効果的です。

読者にとって「次がいつ読めるか」が明確であるほど、安心して作品を追いかけられるものです。また、安定的に更新を続けることで、編集者や出版社からの信頼も得やすくなります。

継続的な発信力は、ファンを増やす最も確実な手段の1つと言えるでしょう。

④キャラクターデザインとビジュアル表現力

読者が最初に惹かれるのは、ストーリーよりも「ビジュアル」です。個性的で魅力的なキャラクターデザインを生み出す力は、売れる漫画家に共通する大きな特徴です。

キャラクターの表情、服装、仕草など、細部の描写が印象に残るほど、読者の心を掴みやすくなります。

また、構図やコマ割りのセンスも重要です。テンポの良いページ構成や、感情の起伏を視覚的に伝える演出ができると、作品全体の完成度が上がります。

デジタル作画の普及により、配色やトーン処理など表現の幅も広がっています。技術的なスキルを磨くことで、作品の見映えだけでなく、物語の魅力をより強く伝えられるようになるでしょう。

⑤プロ意識と締め切り遵守の姿勢

売れる漫画家ほど、プロ意識が高く、仕事への責任感を持っています。締め切りを守ることはもちろん、読者や編集者に対して誠実に対応する姿勢が信頼を生みます。

創作の世界では才能よりも継続力が問われることが多く、安定した仕事を続けるためには、健康管理やスケジュール調整も欠かせません。

また、作品の完成度を高めるために、他人からの意見を素直に受け入れる柔軟さも重要です。売れる漫画家は、常に自分の作品を客観的に見つめ、改善点を見つけて修正する力を持っています。

締め切りを守ることは、単なるルールではなく、信頼と実績を積み重ねるための最も基本的な要素なのです。

⑥時代やトレンドへの柔軟な対応力

漫画業界は流行の移り変わりが早く、時代の流れを読む力が欠かせません。読者の嗜好や社会的テーマが変化する中で、売れる漫画家は常に新しい表現を模索しています。

SNS文化やデジタル配信の台頭により、漫画の読み方そのものも多様化しています。トレンドを取り入れるだけでなく、自分の作品に自然に融合させることが大切です。

たとえば、現代的な価値観や社会問題を物語に織り込むことで、読者の共感を得やすくなります。また、技術面ではAIや3Dなどの新しいツールを活用する柔軟さも求められます。

時代の変化を恐れず、新しい挑戦を取り入れる姿勢こそが、長く第一線で活躍する漫画家の共通点と言えるでしょう。

漫画家の仕事内容

漫画家の仕事は、単に絵を描くだけではなく、物語づくりからチーム運営、スケジュール管理まで多岐にわたります。創作の各工程が緻密に連動しており、どれも欠かせない要素です。

ここでは、漫画家の具体的な6つの仕事内容について詳しく紹介します。

- ネーム制作とプロット構成の作業

- キャラクター設計と作画工程

- 編集者との打ち合わせと修正対応

- アシスタントとのチーム制作体制

- デジタルツールやソフトの活用方法

- 締め切り管理とスケジュール調整

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

①ネーム制作とプロット構成の作業

漫画制作の最初の工程が、ネームとプロットの構成作業です。プロットとは物語の骨組みであり、ストーリー全体の流れを整理する作業を指します。

ここで登場人物の動機や物語のテーマを明確にしておくことで、読者が感情移入しやすい作品に仕上がります。

その後、ネームでコマ割りやセリフ、演出などを具体化し、完成した作品のイメージを固めていきます。ネーム制作は漫画家の発想力と構成力が試される重要な工程です。

限られたページ数の中で、テンポ良くストーリーを展開させる技術が求められます。編集者とすり合わせを重ねることで、読者に伝わりやすい構成へとブラッシュアップできるでしょう。

ネームは漫画の「設計図」であり、作品の出来を左右する要です。

②キャラクター設計と作画工程

キャラクター設計は、読者の印象を決定づける大切な要素です。性格・外見・話し方・立ち姿などを丁寧に作り込むことで、物語のリアリティと説得力が高まります。

主人公だけでなく、脇役や敵役にも個性を持たせることで、物語全体がより深みのあるものになります。作画工程では、ペン入れやトーン処理、背景描写など、作品の世界観を視覚的に表現します。

構図やバランス感覚が問われる工程であり、キャラクターの感情や動きを正確に描く力が求められます。近年はデジタル作画が主流となり、修正や調整も容易になりました。

作画の精度を高めることは、読者の没入感を支える重要な役割を果たします。

③編集者との打ち合わせと修正対応

編集者との打ち合わせは、作品の方向性を共有し、より完成度を高めるための重要な工程です。プロットやネーム段階で意見交換を行い、ストーリー展開やキャラクターの魅せ方を調整していきます。

編集者は読者目線での意見を持つため、作品の客観的な改善につながるアドバイスを受けられるでしょう。修正対応も漫画家の重要な仕事の一つです。

時には意見がぶつかることもありますが、柔軟な姿勢で対応することで信頼関係が深まります。編集者とのやり取りを通して、作品の完成度を上げていくことが、プロとして成長する大きなステップです。

良いチームワークが、結果的にヒット作品を生み出す土台になります。

④アシスタントとのチーム制作体制

多くの漫画家は、アシスタントとチームを組んで制作を進めています。背景作画やトーン貼り、仕上げなどを分担し、効率的に作品を完成させるためです。

チーム制作では、指示を的確に出すコミュニケーション能力や、全体のスケジュールを管理する力が求められます。また、アシスタントの意見や提案を取り入れる柔軟性も重要です。

彼らの得意分野を理解し、それを活かすことで作品のクオリティをさらに高められます。円滑なチーム体制を築くことで、締め切りに追われるストレスを軽減でき、制作スピードの向上にもつながります。

信頼できるチーム作りは、長く活躍するための基盤となるでしょう。

⑤デジタルツールやソフトの活用方法

現代の漫画制作では、デジタルツールの活用が欠かせません。Clip Studio PaintやPhotoshopなどのソフトは、効率的な作画と修正を可能にし、制作時間を大幅に短縮します。

デジタル作画を導入することで、背景素材の再利用や、配信媒体ごとのデータ調整も容易になります。

さらに、クラウド管理を活用すれば、アシスタントや編集者とのデータ共有もスムーズに行えます。

アナログの良さを残しながらも、デジタル技術を取り入れることで、作業の正確性とスピードが向上します。自分に合ったツールを使いこなすことが、今の時代の漫画家にとって必須のスキルと言えるでしょう。

⑥締め切り管理とスケジュール調整

締め切りを守ることは、プロの漫画家として最も重要な責任の一つです。作品のクオリティを保ちつつ納期に間に合わせるには、緻密なスケジュール管理が欠かせません。

制作スピードを把握し、各工程に必要な時間を見積もって作業計画を立てることがポイントです。

また、突発的な修正や打ち合わせにも対応できるよう、余裕を持ったスケジュールを設定することが理想です。体調管理も大切で、集中力を維持するための休息時間を確保することも忘れてはいけません。

安定した制作リズムを築くことが、継続的な連載と信頼につながります。締め切りを守る姿勢は、漫画家としての信頼と実績の証といえるでしょう。

漫画家という仕事の魅力

漫画家という仕事は、創造性と努力が結びついた芸術職であり、自分の世界観を社会に発信できる特別な仕事です。

表現者としての自由、読者とのつながり、作品を通じた社会的影響力など、多面的な魅力があります。ここでは、漫画家として働くことで得られる6つのやりがいと喜びについて詳しく解説します。

- 創造力を活かせる自己表現の場

- ファンとの直接的な交流の楽しさ

- 作品が社会に影響を与えるやりがい

- ヒット作品による高収入の可能性

- 独立・フリーランスとしての自由な働き方

- キャリアの多様化(アニメ・イラスト・講師など)

①創造力を活かせる自己表現の場

漫画家の最大の魅力は、想像力と表現力を駆使して自分の内面を作品として形にできる点です。

現実には存在しない世界を描き出し、キャラクターを通して自分の考えや価値観を伝えられることは、まさに創造の醍醐味といえるでしょう。

アイデアの種を物語として育て、読者の心に響く作品に仕上げる過程には、苦労以上の喜びがあります。

また、漫画というメディアは文字と絵の融合による総合表現であり、構成・テンポ・演出すべてが作家の感性に委ねられます。

セリフの一言、コマの一枚に至るまで、自分の意思を反映させられる自由度の高さも魅力です。創作を通じて、自分という人間を社会に提示できる。これこそが、漫画家という職業の最も根源的な魅力なのです。

②ファンとの直接的な交流の楽しさ

漫画家は、作品を通して多くのファンと心を通わせることができます。読者の感想や反応は、創作意欲を高める原動力になります。

SNSやイベント、サイン会などでファンの声を直接聞く機会も多く、自分の作品が誰かの日常に影響を与えている実感を得られます。さらに、ファンとの交流は一方通行ではありません。

作品に対する意見やリクエストが、次のアイデアのヒントになることもあります。こうしたコミュニケーションの中で、作者自身も新しい視点を得て成長していくのです。

ファンからの応援や共感の言葉は、長い制作期間を乗り越えるための大きな支えとなります。読者と直接つながれる職業は多くありませんが、漫画家はその数少ない存在の一つです。

③作品が社会に影響を与えるやりがい

漫画は単なる娯楽ではなく、社会に大きな影響を与える文化的な力を持っています。

物語を通して社会問題を提起したり、人々に勇気や希望を与えたりすることができるのは、漫画家という職業ならではのやりがいです。

また、読者の年齢層や国境を越えて愛される漫画は、言語や文化の壁を超える普遍的なメッセージを届ける手段でもあります。

社会的なテーマや時代背景を巧みに織り込みながら、自分の視点で物語を描くことで、作品が「時代を象徴する存在」になることもあります。

自分の作品が社会の中で意味を持つという事実は、漫画家にとって大きな誇りであり、創作を続けるモチベーションとなるのです。

④ヒット作品による高収入の可能性

漫画家は、努力と実力次第で高収入を得られる職業でもあります。特にヒット作を生み出せば、単行本の印税やアニメ化・映画化などのメディア展開によって、収入が飛躍的に増える可能性があります。

成功すれば経済的な自由を手にし、自分のペースで創作に打ち込める環境を作ることもできるでしょう。しかし、この成功は偶然ではなく、地道な努力と継続的な創作活動の積み重ねによって得られるものです。

売れる作品を作るためには、企画力やストーリー構成力、マーケティング感覚など、幅広いスキルが必要になります。

とはいえ、自分の表現で多くの人に支持され、それが収入として返ってくることは、他の仕事では味わえない達成感です。経済的な報酬と創作のやりがいを両立できる点は、漫画家の大きな魅力の一つです。

⑤独立・フリーランスとしての自由な働き方

漫画家の多くはフリーランスとして活動しており、自分の裁量で仕事のスタイルを決めることができます。

勤務時間や場所に縛られず、自宅でもカフェでも、自分の創作に集中できる環境で仕事ができるのは大きな魅力です。また、働き方の自由度が高いため、創作以外の活動にも挑戦しやすいのが特徴です。

SNSでの発信や個人出版、クラウドファンディングなど、自分のペースで作品を世に出す手段が増えています。近年では出版社に頼らず個人で活動する漫画家も多く、表現の自由がさらに広がっています。

自分の生き方に合わせて働けること、それこそがフリーランス漫画家の大きな強みでしょう。

⑥キャリアの多様化(アニメ・イラスト・講師など)

漫画家として培ったスキルは、他分野でも高く評価されています。アニメやゲームのキャラクターデザイン、広告イラスト、ビジュアルノベルの脚本など、活躍の場は幅広く存在します。

また、教育現場で漫画の描き方を教える講師として活動する人も増えています。さらに、デジタル技術やSNSの発展により、オンライン講座や動画配信など新たな発信方法も登場しました。

自分の経験やノウハウを共有することで、次世代のクリエイター育成に貢献できるのも大きな魅力です。

漫画家という職業は、一つの分野にとどまらず、表現者・教育者・ビジネスパーソンとしての可能性を秘めています。

時代の変化に柔軟に対応しながら、さまざまな形で創作活動を続けられることが、この仕事の真の魅力と言えるでしょう。

漫画家という仕事の大変さ

漫画家は、自由で創造的な職業である一方、想像以上に厳しい現実も多く存在します。華やかな成功の裏には、長時間の作業、精神的なプレッシャー、そして不安定な収入など、多くの課題が隠れています。

ここでは、漫画家として働く上で直面する6つの「大変さ」について詳しく見ていきましょう。

- 長時間労働と納期プレッシャー

- 収入の不安定さと経済的リスク

- 体力・メンタル面での負担

- 創作意欲の維持とスランプの克服

- アシスタント・人材管理の難しさ

- 競争の激化と市場の変化対応

①長時間労働と納期プレッシャー

漫画家にとって最も過酷なのは、長時間労働と厳しい納期スケジュールです。週刊誌連載の場合、1週間で1話を仕上げる必要があり、睡眠時間を削ることも珍しくありません。

作業内容も、ネーム制作・下書き・ペン入れ・仕上げなど多岐にわたり、1日中デスクに向かい続ける日々が続きます。また、締め切りのプレッシャーは常に付きまといます。

納期に遅れると編集部やアシスタントに迷惑がかかるため、体調不良や疲労があっても作業を続けざるを得ない状況もあります。自由業に見えて、実際には時間に最も縛られる仕事とも言えるでしょう。

効率的なスケジュール管理と体調維持が、長く続けるための鍵になります。

②収入の不安定さと経済的リスク

漫画家の収入は、作品の売上や掲載媒体によって大きく左右されます。連載が続いている間は安定した収入を得られますが、打ち切りや連載終了とともに収入が途絶えるリスクがあります。

特に新人漫画家は原稿料が低く、生活費を賄うのが難しい場合も少なくありません。さらに、ヒット作を出すまでは印税収入もほとんど期待できず、アシスタントの雇用費や機材費などの経費もかかります。

フリーランスであるため、社会保障や年金面での不安も大きいのが現実です。安定した生活を維持するには、貯蓄や副収入の確保、計画的な金銭管理が欠かせません。

経済的リスクとどう向き合うかが、漫画家として生き抜く上での大きな課題です。

③体力・メンタル面での負担

漫画制作は長時間にわたるデスクワークが中心で、肩こりや腰痛、腱鞘炎などの身体的な負担が常に伴います。特に締め切り前には徹夜が続き、慢性的な睡眠不足に陥るケースも珍しくありません。

こうした体調不良が続くと、集中力や作業効率の低下につながる恐れがあります。また、メンタル面でも大きなストレスを抱えやすい仕事です。

常に読者や編集者の評価にさらされるため、プレッシャーを感じやすく、自己否定に陥ることもあります。長期的に活動を続けるには、意識的な休息や趣味の時間を設け、心身のバランスを保つことが必要です。

健康管理は、才能と同じくらい重要な「漫画家の武器」だと言えるでしょう。

④創作意欲の維持とスランプの克服

漫画家にとって避けて通れないのが、創作意欲の低下やスランプです。長く連載を続ける中で、ネタ切れやモチベーションの低下に悩むことは珍しくありません。

特にプレッシャーが強い人気作家ほど、「次も面白い作品を描かなくては」という焦りに苦しむ傾向があります。創作の原動力を保つためには、日常生活の中で新しい刺激を得ることが大切です。

映画や読書、旅行などでインスピレーションを得ることで、物語の発想が広がります。また、完璧を求めすぎず、「まず描いてみる」という柔軟な姿勢を持つことも効果的です。

スランプは誰にでも訪れますが、それを乗り越えた経験こそが漫画家としての成長につながります。

⑤アシスタント・人材管理の難しさ

アシスタントを抱える漫画家は、チームのマネジメントにも力を注ぐ必要があります。背景や仕上げなどを任せることで制作効率は上がりますが、その分、指示や進行管理の負担が増えます。

アシスタントのスキルや性格に合わせて役割を分担し、コミュニケーションを円滑に取ることが求められます。さらに、アシスタントの人件費や契約面の管理など、経営的な視点も欠かせません。

人材が入れ替わるたびに教育が必要になるため、安定したチーム運営には時間と労力がかかります。人を育てながら作品を作るという二重の責任を負うため、精神的にも大きな負担がかかる仕事です。

信頼関係を築くことが、良い作品作りの基盤となります。

⑥競争の激化と市場の変化対応

漫画業界は年々競争が激しくなっており、新人がデビューするハードルは高まっています。

デジタル配信やSNSの普及により、個人でも作品を発表できるようになった反面、読者の興味を引くための工夫やスピード感が求められます。

また、市場の変化も早く、数年前に通用した作風がすぐに時代遅れになることもあります。常にトレンドを意識しながら、自分の個性を失わずに表現を進化させることが重要です。

新しい媒体や技術を積極的に取り入れる柔軟性がなければ、生き残るのは難しい時代です。競争の中で自分のポジションを確立し、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢が、長く活躍するための鍵となります。

漫画家の将来性と今後のキャリア展望

漫画業界は時代の変化とともに大きく進化しており、今後も新たなチャンスが広がっています。デジタル化やグローバル展開、AI技術の活用など、漫画家の活躍の場は多様化しています。

ここでは、今後の漫画家に求められる視点と可能性を6つのテーマから紹介します。

- デジタル漫画市場の拡大とチャンス

- 海外読者層の増加とグローバル展開

- AIや新技術との共存と創作支援

- SNS・Web媒体でのセルフプロデュース力

- 収入の多角化と個人ブランド戦略

- 漫画家から派生する新たなキャリア(作画監督・原作者など)

①デジタル漫画市場の拡大とチャンス

スマートフォンやタブレットの普及により、デジタル漫画市場は急成長しています。Webtoonや電子書籍アプリの台頭で、出版社を通さずに自分の作品を発表するチャンスが広がりました。

特にスマホ向けの縦読み形式は世界的にも人気が高く、新人漫画家でも発表の場を得やすい環境が整っています。

さらに、デジタル配信ならではの利点として、読者の反応をリアルタイムで確認できることが挙げられます。コメントや評価を通じて作品を改善したり、ファン層を広げたりできるのも魅力です。

物理的な印刷コストがかからないため、制作の自由度も上がっています。デジタル市場は、今後の漫画家にとって最大のチャンスフィールドと言えるでしょう。

②海外読者層の増加とグローバル展開

日本の漫画はすでに世界中で高い人気を誇り、その市場は今も拡大を続けています。

英語やフランス語、中国語など、多言語での翻訳配信が進み、海外ファンが日本の新作をリアルタイムで楽しめるようになりました。こうした状況は、漫画家にとって新たなチャンスの広がりを意味します。

また、海外の読者は日本文化や価値観を新鮮に感じる傾向があり、独自性のある作品ほど高く評価されやすい特徴があります。

国際的なイベントやコミコンに出展する漫画家も増えており、ファンとの直接交流も活発です。海外市場を視野に入れることで、作品の可能性は大きく広がります。

グローバル時代の今こそ、世界に発信する意識を持つことが重要です。

③AIや新技術との共存と創作支援

AI技術の発展により、漫画制作の環境も大きく変化しています。AIによる作画補助や背景生成、配色提案などが可能になり、作業時間を大幅に短縮できるようになりました。

これにより、漫画家はより創造的な部分に集中できるようになっています。とはいえ、AIが完全に作家を代替することはありません。

むしろAIは、作家の創造力を引き出す「サポートツール」としての役割を担っています。テクノロジーを上手に使いこなすことで、効率的かつクオリティの高い作品づくりが可能になります。

今後の漫画家には、デジタルスキルと発想力の両立が求められる時代になるでしょう。

④SNS・Web媒体でのセルフプロデュース力

SNSの普及によって、漫画家自身が自らのブランドを発信できる時代になりました。Twitter(現X)やInstagram、YouTubeなどを活用することで、作品の宣伝やファンとの交流を直接行えます。

出版社を介さずに多くの読者にリーチできるのは、これまでになかった強みです。また、SNS上でのフォロワー数やエンゲージメントは、出版社や企業からの仕事依頼に直結するケースも増えています。

単に作品を投稿するだけでなく、発信の仕方やブランディング戦略を考えることが重要です。自分を「作品を生み出すブランド」として確立できれば、長期的な活動の基盤を築けるでしょう。

⑤収入の多角化と個人ブランド戦略

漫画家の収入源は、原稿料や印税だけに限らなくなっています。グッズ販売、クラウドファンディング、デジタルコンテンツ配信、ファンコミュニティ運営など、多様な方法で収入を得ることが可能です。

特にデジタル時代では、個人でもビジネス展開がしやすくなりました。また、「作家=ブランド」という考え方も広まりつつあります。

独自の世界観やメッセージ性を持つ漫画家ほど、ファンから長期的に支持される傾向があります。作品だけでなく、自分自身の存在を発信していくことで、新たな仕事のチャンスを生み出せるでしょう。

安定したキャリアを築くためには、クリエイターとしての自己プロデュース力が欠かせません。

⑥漫画家から派生する新たなキャリア(作画監督・原作者など)

漫画家としての経験は、多様なキャリアにつながります。作画監督や原作者、脚本家、イラストレーターなど、関連する分野への転身は珍しくありません。

漫画制作で培った構成力や演出力は、映像業界や広告業界でも高く評価されています。さらに、教育分野やメディアにも活躍の場が広がっています。

漫画講師として後進を育てたり、メディア出演や講演活動を通じて創作の魅力を伝えたりすることもできます。経験を活かして企業のPRやコンテンツ制作に携わる漫画家も増えています。

漫画家のキャリアは一つの道にとどまらず、時代の変化とともに進化し続けているのです。

漫画家という職業で収入を高めるために必要な視点

漫画家の年収は、連載媒体・契約形態・作品の人気度など、さまざまな要素によって大きく変動します。原稿料や印税収入に加え、グッズ販売やアニメ化などの二次利用収益も重要な収入源です。

特に近年は、電子書籍やWeb漫画の市場拡大により、個人でも収益を上げられるチャンスが増えています。

一方で、長時間労働や収入の不安定さといった課題もあり、継続的に活躍するためには戦略的な工夫が欠かせません。

SNSを活用したブランディングや、安定した制作体制の構築、編集者との信頼関係づくりなど、年収を上げるための行動が求められます。

漫画家として成功するには、創作力だけでなく、変化を恐れず挑戦を続ける柔軟な姿勢が重要だといえるでしょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。