【例文あり】実習経験をガクチカに活かす方法とは?就職成功のポイントを詳しく解説

就職活動を進める中で「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」には、何を書けばいいのか悩む人が多いのではないでしょうか。

ガクチカは企業が応募者を評価する際に非常に重要な要素であり、ここでのアピールが採用結果に大きく影響します。

本記事では、実習経験をガクチカとして最大限に活かすための具体的な方法やポイントを例文も交えて詳しく見ていきましょう。

ガクチカ作成のお助けアイテム

- 1ES自動作成ツール

- AIが【ガクチカ・自己PR・志望動機・長所・短所】を全てを自動で作成

- 2赤ペンESでガクチカを無料添削

- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるガクチカに

- 3ガクチカのテンプレシート

- つまづきやすいガクチカを、4つの質問に答えるだけで評価される内容に変える

- 4強み診断

- 60秒で診断!ガクチカに使えるあなたの強みを言語化し、エピソード選びに迷わなくなる

記事の監修者

記事の監修者

人事 鈴木

新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

永井

2021年シーマインドグループにセールススタッフとして入社。営業を学び2022年にチームリーダーに昇格。その実績から2023年に株式会社シーマインドキャリアへ転籍。現在はキャリアアドバイザーとして就活サポートをおこなう。

詳しく見る

記事の監修者

記事の監修者

吉田

新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細

詳しく見るガクチカとは何か?

ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」を意味し、就職活動において企業が応募者を評価するために重要視する項目です。

企業はガクチカを通じて応募者の人間性や価値観、行動力を把握し入社後にどう貢献できるかを予測します。

ガクチカは単なる学業成績や資格とは異なり、学生が自主的に選んだ活動や挑戦した課題に対してどう取り組み、成果を上げたかを示すものです。

企業は応募者があらゆる環境でも主体的に行動し、結果を出せる人材であるかをガクチカによって見極めています。そこで実習経験を取り入れ、具体的で実務に近い成果をアピールすれば他の応募者との差別化を図り、より有利に就職活動を進めていけます。

最短3分で実習経験をエピソードにしたガクチカを自動作成!面倒な手間はゼロ

「ガクチカの完成形がわからない」

「ガクチカを考えることすらめんどくさい」

「ガクチカで何を書くべきかわからない」

など、ガクチカを作成する際には様々な悩みがありますよね。

この『ES自動作成ツール』なら、スマホで5つの簡単な質問に答えるだけで、最短3分でそのまま使えるガクチカを作成することができます。

文章を一から考えたり、構成に悩んだりする必要はありません。まずは完成したガクチカをベースにして、必要に応じて言い回しを調整するだけでもOKです。

完全無料で何度でも利用できるため、複数企業のガクチカづくりにも対応できます。「時間をかけずに、評価されるガクチカを用意したい」という方は、ぜひ一度試してみてください。

▼考える時間ゼロ!ガクチカを自動作成▼

なぜガクチカが就職に必要?企業が求めるものとは

企業がガクチカを重視するのは、応募者の過去の実績を確認するだけでなく、入社後の活躍を予測するためです。そのため、企業側の意図を汲み取り、面接官に響くガクチカを考えなければなりません。

ここでは、企業が応募者のガクチカに求めるものとして代表的な項目について詳しく解説します。

①人間性を理解するため

企業がガクチカを重視するのは、応募者の人間性や能力を総合的に評価するためです。

学生時代の課題への取り組み方や行動を通じて、企業は職場での協調性やコミュニケーション能力、問題解決力を見極めようとします。

とくに実習経験は、実務に近い環境でのチームワークやリーダーシップを示す良い機会となるでしょう。

ガクチカでは困難な状況への対処法や周囲との関係構築力が問われ、これらの経験を通じて形成された人間性が評価されます。

つまりガクチカは単なる活動実績ではなく、応募者の潜在能力や組織への適合性を判断する重要な材料となっているのです。

②適性を判断するため

企業はガクチカを通じて、応募者の業務内容に対するスキルや経験の適合性を見極めています。

ガクチカでは取り組みが具体的にどんな結果を生んだのか、その過程で習得したスキルは何なのかが問われます。そのため実習経験は、実務に近い環境で得られたスキルや知識をアピールする絶好のエピソードです。

実習での成果を具体的に示し、自分がその業務に適していると強調することが重要です。

③入社後の活躍の見込みを判断するため

企業はガクチカによって、入社後の活躍の見込みも判断しています。ガクチカで示唆される成果や学びは応募者が入社後にどう成長し、どれだけ貢献できるかを予測する材料となるのです。

実習経験は実務に直結するスキルや知識を得られる機会のため、その成果をガクチカとして示し、企業に対して即戦力として活躍できる可能性をアピールしていきましょう。

「アピールできるか自信がない……」という人は、まず自分がどのように志望企業で活躍したいかを考えてみるのがおすすめです。以下の記事では、入社後の目標の決め方を詳しく解説しているため、参考にしてみてくださいね。

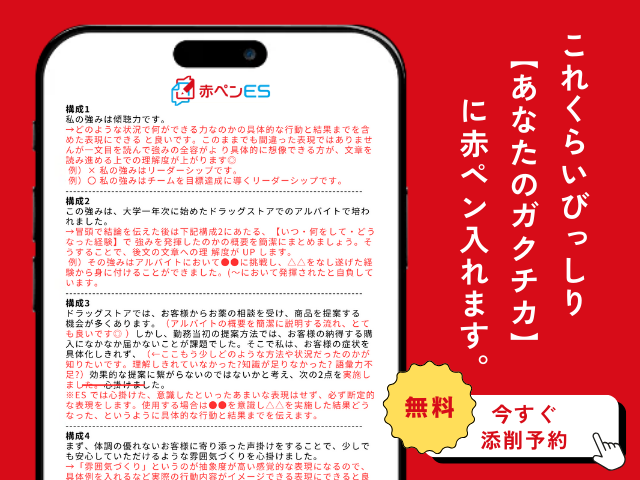

プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつけるガクチカを作ろう

「ガクチカが書けない……」「学生時代の経験はどうやってアピールすべき?」など、就活においてガクチカの悩みは尽きないものですよね。

そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!

赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたのガクチカの強みも弱みもまるごと分かりますよ。

さらに、本記事の後半では実際に、「実習経験」をエピソードとしたガクチカを添削しています!

「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。

実習をガクチカにするメリット

実習をガクチカに活用すれば、他の学生と差別化でき即戦力としての魅力をアピールできます。ここでは、ガクチカに取り入れると大きなメリットになる要素について詳しく紹介します。

①実務経験のアピール

実習をガクチカとして活用する最大のメリットは、実務に近い経験をアピールできることです。

実習は学生が実際の職場で働き実践的なスキルを習得する場であり、この経験をガクチカで示すことで、企業に対して即戦力であることを強調できます。

応募者が「実際の業務環境でどう働き成果を上げたのか」を知りたいと考えている企業に対して、具体的な業務内容を伝えることで自分がどう貢献できるかをアピールしましょう。

これによりオリジナルの自己PRができあがり、他の応募者との差別化を図ることにもつながります。

②業界理解の深さのアピール

業界や職種に対する理解をアピールできることも、実習をガクチカとして活用するメリットです。

実習を通じて実際の業務環境で得た知識やスキルを具体的に示せば、企業に対して自分がその業界で活躍できる即戦力であるとアピールできます。

たとえば技術系実習での製造ライン改善の提案や、福祉実習での高齢者ケアの工夫などをガクチカとしてアピールすれば業界特有の知識や経験が評価され、企業に強い印象を与えられるでしょう。

業界理解の深さを示すことで、他の応募者との差別化を図り企業が求める人材としての自己PRが可能になります。

実習をガクチカとして伝える際の3つのポイント

実習をガクチカとして活用する際には内容をしっかりまとめ、企業に対して自分の強みを最大限に伝えることが重要です。

ここではガクチカを効果的に使用し、信頼性のあるアピールをするために大切なポイントについて詳しく解説します。

さらに詳しいガクチカの書き方を知りたい方は、以下の記事もおすすめです。深掘りしたガクチカを書くコツや、400文字のガクチカ例文も合わせて紹介していますよ。

①目標設定と取り組みを説明する

実習をガクチカにする際には、目標を明確に設定しどう取り組んだかの具体的な説明が重要です。

たとえば、教育実習で「生徒の理解度を向上させる」という目標を設定し、それに向けて授業の内容を工夫した経験などを述べると効果的でしょう。

目標に対して具体的におこなった取り組みを説明できると、企業に対して自分がどう問題を解決し、成果を上げる能力を持っているかをアピールできます。

企業は応募者が計画的に行動し成果を上げる能力を持っているかを見極めるために、こうしたエピソードをとくに重視しています。

②成果を具体的な話や数字で示す

実習をガクチカとして活用する際には、成果を具体的な話や数字で示すことも重要です。

企業は、応募者がどう成果を上げたのかを重視します。そのため、実習中に達成した成果を具体的に示すことで、信頼性のあるアピールをおこないましょう。

たとえば、「看護実習で患者の満足度を20%向上させた」「技術系実習での提案が製品のコスト削減に寄与した」など、数字やデータを用いて成果を明確に示してください。

具体的な結果があることで、企業は応募者が実際に成果を出せる人物であると判断します。また具体的なエピソードや数字は、企業に対して応募者の能力をより強く印象づける効果があるのです。

③入社後の活用を伝える

実習で得たスキルや経験をガクチカとしてアピールする際には、入社後にどう活かせるか明確に伝えることも重要です。

たとえば、「保育実習で培った子どもとの信頼関係構築力を、教育業界で活かしていきたい」といった形で、自分の実習経験が入社後の業務にどう役立つかを具体的に説明すると良いでしょう。

上記の通り、具体例を示すことで、応募者が自社にどう貢献できるかを知りたいと考える企業は入社後の成長や貢献度をイメージしやすくなります。

実習を活かしたガクチカの例文7選

では、実際にガクチカに実習を取り入れたアピール文はどんなものが適切でしょうか。

ここでは、実習別に効果的なアピールを例文とともに紹介します。

また、ガクチカがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。

ガクチカが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。

「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。

【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは

①教育実習

教育実習のガクチカを添削しました。授業準備の具体的な工夫を記述することで、問題解決能力や計画力をアピールしましょう。

| 【結論】私は、教育実習で授業の準備や生徒への対応を工夫することで、実習を円滑に進めることに力を入れ、その経験で |

| 添削コメント|「計画に物事を進める力」を「限られた時間の中で計画的に準備し、柔軟に対応する力」と具体化しました。 |

| 【エピソード】私は、大学で教育実習に参加し、 |

| 添削コメント|「生徒に授業をする機会を得た」では漠然としているため、「中学生を対象に授業を担当」とし、具体的な状況を明示しました。また、「うまく進められるか不安」という感情表現を、「生徒が興味を持ってくれるか不安」とし、授業の成否に直結する課題を示しました。 |

| 【エピソード詳細】例えば、実習では |

| 添削コメント|「授業の進め方を考える」では漠然としているため、「スライドやワークシートを用意」と具体的な工夫を明示しました。また、「授業の流れを決める」では一方通行の授業に聞こえるため、「進行を細かくシミュレーションし、時間配分や質問の仕方を工夫」とし、主体的な学びを促す取り組みを示しました。 |

| 【成果】その結果、生徒が授業に積極的に |

| 添削コメント|「生徒が授業に積極的に参加」ではどのように変化したのかが伝わりにくいため、「授業中に多くの質問をしてくれるようになり、双方向のコミュニケーションが生まれた」と具体化しました。また、「計画的に準備することの大切さを学んだ」だけでは弱いため、「振り返りで肯定的なフィードバックをもらった」とし、実感としての学びを強調しました。 |

| 【入社後】入社後は、計画を立てて物事に取り組む力を活かし、 |

| 添削コメント|「事前準備を大切にしながら」では弱いため、「徹底することで、効率的かつ正確な業務遂行を目指す」と、仕事での活かし方を明確にしました。また、「周囲と協力しながら成長」では受動的な印象のため、「チーム全体の成果を最大化できるよう貢献」と、主体性を強調しました。 |

【NGポイント】学んだことが抽象的で、具体的な行動や工夫が不足していました。また、入社後の活かし方も、業務との関連性を明確にする必要がありました。

【添削内容】具体的な準備内容を示しました。また、入社後の活かし方も、企業に貢献する姿勢を強調しました。

【どう変わった?】教育実習の経験が、実践的なスキルとして明確になりました。授業準備の具体的な工夫を記述することで、問題解決能力や計画力が伝わる内容になりました。

| ・具体的な工夫を記述する ・教育実習を通じて得られた成果を示す ・業務の活かし方を明確にする |

| 私は、教育実習で授業の準備や生徒への対応を工夫することで、実習を円滑に進めることに力を入れ、その経験で限られた時間の中で計画的に準備し、柔軟に対応する力を学びました。私は、大学で教育実習に参加し、中学生を対象に授業を担当しました。最初は興味を持ってくれるか不安でしたが、準備を徹底し、伝え方を工夫することで、自信を持って取り組めました。例えば、実習では生徒が主体的に参加できる授業を目指し、スライドやワークシートを用意しました。私は、授業の進行を細かくシミュレーションし、時間配分や質問の仕方を工夫することで、授業が円滑に進むように努めました。その結果、生徒が授業に積極的に多くの質問をしてくれるようになり、双方向のコミュニケーションが生まれました。また、授業後の振り返りでは、「わかりやすかった」との声をもらい、工夫したことが成果につながったと実感しました。入社後は、計画を立てて物事に取り組む力を活かし、事前準備を徹底することで、効率的かつ正確な業務遂行を目指します。そして、周囲と協力しながら成長し、チーム全体の成果を最大化できるよう貢献していきたいです。 |

②看護実習

看護実習のガクチカを添削しました。課題と取り組みを明確に記述することで、課題解決能力をアピールしましょう。

| 【結論】私は、看護実習において患者さんとの信頼関係を築くことに力を入れ、相手に寄り添いながら行動することの大切さを学びました。 |

| 添削コメント|この部分では、学生時代に力を入れたことの要約・それを通じて学んだことが明確に書かれているので、修正はありません。 |

| 【エピソード】看護実習では、患者さんと関わ |

| 添削コメント|「患者さんと関わる機会が多かった」では事実の羅列にとどまってしまうため、「関わり方を試行錯誤しながら信頼を得るためのコミュニケーションを学んだ」とし、成長のプロセスを明確にしました。また、「患者さんの反応が異なることを実感した」だけでは弱いため、「初対面の患者さんに適切な距離感を保ちながら接することが重要」と具体化しました。 |

| 【エピソード詳細】例えば、実習中に患者さんに話しかけた際、最初は反応が薄く、なかなか会話が弾みませんでした。 |

| 添削コメント|「最初は会話が弾まなかった」という表現では、課題が明確になっていないため、反応が薄い」と具体化しました。また、「話をよく聞きながら接する」と曖昧だった部分を、「関心のある話題を考えたり、笑顔で接したりする」と具体的な工夫を加えました。 |

| 【成果】その結果、患者さんとの関係を築くことができ、安心感を持って接してもらえるようになりました。 |

| 添削コメント|「関係を築くことができた」では成果が弱いため、「安心感を持って接してもらえるようになった」と、具体的な変化を示しました。また、「周囲と協力しながら取り組むことで、より良い実習経験になった」では漠然としているため、学んだことを具体的に書きました。 |

| 【入社後】入社後は、周囲の意見をしっかり聞きながら、 |

| 添削コメント|「協力して仕事を進める」では抽象的なため、「円滑なコミュニケーションを通じてチームワークを強化」と、より具体的な行動にしました。また、「経験を積み重ねながら信頼関係を築く」では弱いため、「相手の状況を理解しながら柔軟に対応することで、信頼される存在となる」と、具体的な取り組み方を示しました。 |

【NGポイント】看護実習の課題と乗り越え方が不明確で、成長が伝わりにくい状態でした。入社後の活かし方も、業務との関連性が弱く、具体的な内容が必要でした。

【添削内容】課題を明確にするとともに、取り組みの具体的な工夫を加え、成長の過程を明示しました。

【どう変わった?】課題と取り組みが明確になり、成長のプロセスを理解しやすくなりました。また、入社後の活かし方も具体的にし、企業での働き方がイメージしやすくなりました。

| ・直面した課題を明確に示す ・課題を乗り越えるための行動を書く ・学びを仕事に活かせる形でまとめる |

| 私は、看護実習において患者さんとの信頼関係を築くことに力を入れ、相手に寄り添いながら行動することの大切さを学びました。看護実習では、患者さんと関わり方を試行錯誤しながら、信頼を得るためのコミュニケーションの大切さを学びました。特に、初対面の患者さんに対して適切な距離感を保ちながら接することが重要であると実感しました。例えば、実習中に患者さんに話しかけた際、最初は反応が薄く、なかなか会話が弾みませんでした。そこで、相手が関心を持ちやすい話題を考えたり、笑顔で接したりすることで、少しずつ患者さんが話しやすい雰囲気を作るように努めました。その結果、患者さんの表情が和らぎ、自然な会話が生まれるようになりました。この経験を通じて、相手の気持ちを考えながら接することが重要だと感じました。その結果、患者さんとの関係を築くことができ、安心感を持って接してもらえるようになりました。また、実習を通じて、チーム内での情報共有の重要性を実感し、周囲と協力しながら目標に向かうことの大切さを学びました。入社後は、周囲の意見をしっかり聞きながら、円滑なコミュニケーションを通じてチームワークを強化していきたいと考えています。また、相手の状況を理解しながら柔軟に対応することで、信頼される存在となれるよう努力してまいります。 |

③技術系実習

技術系実習のガクチカを添削しました。専門用語を使わない範囲で具体的に実習の内容を記述しましょう。

| 【結論】私は、技術系実習 |

| 添削コメント|「初めての作業でも試行錯誤をすることで克服し」は曖昧なため、「未経験の作業に挑戦し、解決策を見出した」と具体化しました。また、「努力を続けることの大切さを実感」では一般的すぎるため、「粘り強く取り組むことで成長できる」と成果を明確にしました。 |

| 【エピソード】大学の技術系実習に参加し、 |

| 添削コメント|「ある課題に取り組むことになりました」では具体性が不足しているため、「機械の組み立てと動作確認の課題」とし、実習内容を明確にしました。また、「途中で行き詰まる場面もありました」では抽象的なので、「作業が思うように進まず、問題が発生」と修正し、困難な状況が伝わるようにしました。 |

| 【エピソード詳細】具体的には、 |

| 添削コメント|作業中にミスが発生し、思うように進まない」では何が問題だったのかが分かりづらいため、「配線の接続ミスで機械が正常に動作しなかった」と具体化しました。また、「何度も方法を見直しながら」ではなく、「接続方法を確認し、回路図を見直した」とし、試行錯誤の過程をより明確にしました。 |

| 【成果】最終的に、 |

| 添削コメント|「実習の課題をやり遂げることができ」では具体性が不足しているため、「機械を正常に動作させることができ」とし、最終成果を明確にしました。また、「困難な状況でも粘り強く取り組むことの大切さを学んだ」だけではなく、「課題に直面した際には試行錯誤し、周囲と協力しながら解決策を見出すことが重要」とし、学びの本質を強調しました。 |

| 【入社後】入社後は、この実習で学んだ粘り強さを活かし、どのような課題にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。そして、周囲と |

| 添削コメント|「周囲と協力しながら成果を出す」だけでは弱いため、「積極的にコミュニケーションを取りながら問題解決に努める」とし、仕事での貢献意欲を明確にしました。 |

【NGポイント】技術系実習における具体的な課題や取り組みの詳細が不足していました。また、学びが「粘り強さ」に留まり、仕事への活かし方が抽象的でした。

【添削内容】全体的に曖昧な表現を具体的にしました。直面した問題を明確にし、具体的な対応策を加えました。

【どう変わった?】課題と解決過程が具体的に描かれ、状況をイメージしやすくなりました。また、入社後の意欲部分も、企業にとって魅力的な人材像を伝えられる内容に改善しました。

| ・直面した問題を具体的に示す ・試行錯誤の過程を示す ・学びの活かし方を明確にする |

| 私は、技術系実習未経験の作業に挑戦し、試行錯誤を重ねながら解決策を見出しました。困難な状況でも粘り強く取り組むことで成長できることを実感しました。大学の技術系実習に参加し、機械の組み立てと動作確認の課題に取り組むことになりましたが、作業が思うように進まず、途中で問題が発生することもありましたが、諦めずに原因を探りながら解決策を模索しました。具体的には、組み立ての際に配線の接続ミスがあり、機械が正常に動作しませんでした。その際、何度も接続方法を確認し、原因を特定するために回路図を見直しました。また、グループのメンバーと相談しながら進めることで、より良い方法を見つけられました。最終的に、機械を正常に動作させることができ、達成感を得られました。この経験を通じて、課題に直面した際には諦めずに試行錯誤し、周囲と協力しながら解決策を見出すことの大切さを学びました。入社後は、この実習で学んだ粘り強さを活かし、どのような課題にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。そして、周囲と積極的にコミュニケーションを取りながら問題解決に努め、チームとして成果を上げられるよう努力してまいります。 |

④福祉実習

福祉実習のガクチカを添削しました。相手との関係を築くために行った工夫や行動を明確に記述することで、入社後に利用者と関わる姿をアピールしましょう。

| 【結論】私は、福祉実習で利用者の方と関わる中で、どのように接すればよいか考えながら実習に取り組み、相手の立場に立って行動することの大切さを学びました。 |

| 添削コメント|この部分では、学生時代に力を入れたことの要約・それを通じて学んだことが明確に書かれているので、修正はありません。 |

| 【エピソード】大学で福祉を学ぶ中で、実際に現場を知るために福祉施設で実習を行いました。実習では、利用者の方々と |

| 添削コメント|「どのように接するべきか考える場面がたくさんあった」という表現では具体性が不足していたため、「利用者との関係性を築くことが課題」と明示しました。また、「初対面の方と打ち解ける方法を模索する必要があった」と、具体的な挑戦を示しました。 |

| 【エピソード詳細】例えば、実習 |

| 添削コメント|「お話をしたり、お手伝いをしたりする場面があった」では曖昧だったため、「挨拶をしても会話が続かず距離を感じた」と具体的な課題を示しました。また、「相手の関心がありそうな話題を調べたり、笑顔で接することを意識したりした」と、自ら工夫した点を明確にしました。 |

| 【成果】その結果、少しずつ利用者の方とも打ち解けることができ、最後には「また来てほしい」と言っていただ |

| 添削コメント|成果が分かりにくいため、「信頼関係を築けた」と当初の課題を乗り越えたことを明示しました。 |

| 【入社後】入社後は、この経験を活かして、職場でのコミュニケーションを |

| 添削コメント|「職場でのコミュニケーションを大切にする」では抽象的なため、「周囲との信頼関係を築けるよう努める」とし、より具体的な意欲を示しました。また、「相手の立場に立って考える」ではなく、「相手の状況を的確に把握し、必要なサポートを行う」とし、実務に活かせる行動を具体化しました。 |

【NGポイント】「どのような課題に直面し、それをどう乗り越えたのか」が不明確でした。また、具体的にどのような行動を通じてその学びを得たのかが不足していました。

【添削内容】福祉実習での行動で実際の工夫を盛り込みました。成果の部分では、具体的な変化を示しました。

【どう変わった?】課題とどのように乗り越えたのかが具体的に伝わるようになりました。特に、実際の工夫や行動を詳しく示すことで、主体性や努力が伝わりやすくなりました。

| ・実習で直面した課題を示す ・課題を乗り越えるための工夫を説明する ・成果を行動や言葉で表現する |

| 私は、福祉実習で利用者の方と関わる中で、どのように接すればよいか考えながら実習に取り組み、相手の立場に立って行動することの大切さを学びました。大学で福祉を学ぶ中で、実際に現場を知るために福祉施設で実習を行いました。実習では、利用者の方々と関係性を築くことが課題となり、特に初対面の方と打ち解ける方法を模索する必要がありました。例えば、実習の初日に利用者の方に挨拶をしても、なかなか会話が続かず、距離を感じる場面がありました。そこで、相手の関心がありそうな話題を調べたり、笑顔で接することを意識したりすることで、少しずつ会話が弾むようになりました。この経験から、相手の気持ちを考えながら対応することが大切だと感じました。その結果、少しずつ利用者の方とも打ち解けることができ、最後には「また来てほしい」と言っていただき、信頼関係を築けたことを実感しました。この経験を通じて、相手の気持ちを理解しながら行動することの重要性を学びました。入社後は、この経験を活かして、職場でのコミュニケーションを円滑にし、周囲との信頼関係を築けるよう努めます。そして、状況を的確に把握し、必要なサポートを行うことで、組織の円滑な業務運営に貢献してまいります。 |

⑤保育実習

保育実習のガクチカを添削しました。単なる体験談ではなく、実践的なスキルを身につけた経験として伝わるようにしましょう。

| 【結論】私は、保育実習の経験を通じて、実習中に |

| 添削コメント|「工夫しながら対応」では漠然としているため、「子どもの様子を観察しながら」と、具体的な行動に落とし込みました。 |

| 【エピソード】私は大学の授業の一環として保育実習に参加し |

| 添削コメント|「子どもたちに対する対応の難しさを実感しました」では、どのような点が難しかったのか不明確なため、「状況に応じた柔軟な対応が求められる」とし、具体的な学びを強調しました。 |

| 【エピソード詳細】例えば、子どもたちが遊びの最中にケンカをしてしまい、どのように対応すればよいか迷う場面がありました。その際、私は冷静に状況を見て、 |

| 添削コメント|「声をかけるようにしました」では行動が曖昧だったため、「双方の話を聞き、それぞれの気持ちを整理しながら対話を促す」とし、より具体的な行動を示しました。 |

| 【成果】その経験を通じて、場の状況を |

| 添削コメント|「適切な対応をすることの重要性」では抽象的なため、「的確に把握し、冷静に対応する力」とし、学びを明確にしました。また、「子どもたちの様子を観察しながら」ではなく、「相手の気持ちを尊重しながら行動する」とし、コミュニケーション能力の向上を強調しました。 |

| 【入社後】入社後は、この経験を活かし、 |

| 添削コメント|「どのような状況でも落ち着いて対応」では抽象的なため、「状況を冷静に見極めながら臨機応変に対応」と、具体的な対応力を示しました。また、「より良い環境づくり」ではなく、「組織の円滑な運営に貢献」とし、入社後の役割を明確にしました。 |

【NGポイント】「保育実習で学んだこと」が抽象的で、具体的な行動や考えが伝わりにくい状態でした。また、入社後の活かし方も業務との関連性を強調する必要がありました。

【添削内容】曖昧な表現を具体化しました。また、入社後の活かし方も実務に直結する形に改善しました。

【どう変わった?】保育実習が単なる体験談ではなく、より実践的なスキルとして伝りました。また、入社後の活かし方も明確になり、採用するメリットが伝わりました。

| ・何を学んだかを明確に示す ・行動と結果を結びつける ・スキルを言語化する |

| 私は、保育実習の経験を通じて、実習中に子どもの様子を観察して柔軟な対応をすることで、子どもとの関係を築きました。この経験から、状況に応じて適切な行動を取ることの大切さを学びました。私は大学の授業の一環として保育実習に参加し、子どもたちと接する中で、状況に応じた柔軟な対応が求められることを学びました。特に、集団の中で子どもたちの行動を観察しながら、適切に関わることの重要性を実感しました。例えば、子どもたちが遊びの最中にケンカをしてしまい、どのように対応すればよいか迷う場面がありました。その際、私は冷静に状況を見て、まず双方の話を聞き、それぞれの気持ちを整理しながら対話を促しました。結果的に、子どもたちが落ち着きを取り戻すことができました。その経験を通じて、場の状況を的確に把握し、冷静に対応する力が身につきました。また、一方的に指示をするのではなく、相手の気持ちを尊重しながら行動することが、良好な関係を築く上で重要であることを学びました。入社後は、この経験を活かし、状況を冷静に見極めながら臨機応変に対応できるよう努めます。そして、相手の立場を理解し、信頼関係を築くことで、円滑なコミュニケーションを図り、組織の円滑な運営に貢献していきたいと考えています。 |

⑥臨床実習(医療系)

臨床実習のガクチカを添削しました。困難を乗り越えたプロセスを明確に伝わるようにしましょう。

| 【結論】私は、大学での臨床実習で積極的に患者さんや指導者の方と関わり、 |

| 添削コメント|「試行錯誤しながら課題を乗り越える」と加え、実習で培った能力がより具体的に伝わるようにしました。 |

| 【エピソード】私は、大学での臨床実習において、患者さん |

| 添削コメント|「患者さんと接しながら学ぶ機会」では曖昧なため、「コミュニケーションや実践的な技術」と具体的にしました。また、「さまざまなことを学ぶことができました」という表現を「実際のケアを経験しながら学びを深めた」とし、成長過程を伝わりやすくしました。 |

| 【エピソード詳細】例えば、ある患者さんのケアを担当した際、 |

| 添削コメント|「思うように対応できず戸惑う」という曖昧な表現を、「適切な対応ができず、信頼関係を築けない」とし、より具体的にしました。また、「改善を重ねることで」と漠然とした表現を、「患者さんの話をよく聞き、適切な声かけや接し方を意識することで」と行動を明確化しました。 |

| 【成果】その結果、実習の終盤には患者さんとの |

| 添削コメント|「患者さんとのコミュニケーションが円滑になった」では抽象的なため、「信頼関係を築き、感謝の言葉をいただく機会が増えた」と、実際の成果を明示しました。また、「先生から努力を評価していただいた」という表現を、「状況に応じた適切な対応ができるようになったと評価を受けた」と具体的にしました。 |

| 【入社後】入社後も、現場での学びを活かしながら、実践の中でスキルを磨いていきたいと考えています。また、周囲と |

| 添削コメント|「周囲と協力する」だけでなく、「組織全体の成果に貢献する」とし、企業での貢献意欲を伝えました。 |

【NGポイント】臨床実習での「具体的な困難な状況」や「どのように試行錯誤したのか」が明確ではなく、成長過程が伝わりにくい状態でした。また、エピソードの深掘りも不足していました。

【添削内容】どのように努力をしたのかなど曖昧な表現を具体化しました。成果の部分も、指導者からの評価だけでなく、患者さんからの感謝の言葉も追加しました。

【どう変わった?】課題を分析し、試行錯誤しながら成長していく姿勢がより具体的に伝わる内容になりました。また、実践的なスキルが身についていることが伝わるガクチカになりました。

| ・具体的な課題を示す ・自らの行動と工夫を詳しく示す ・実習を通じた成長を示す |

| 私は、大学での臨床実習で積極的に患者さんや指導者の方と関わり、試行錯誤しながら課題を乗り越える粘り強さを身につけました。私は、大学での臨床実習において、患者さんとのコミュニケーションや実践的な技術を学ぶ機会を得ました。初めての現場での経験だったため、最初は慣れないことばかりでしたが、実際のケアを経験しながら、学びを深めていきました。例えば、ある患者さんのケアを担当した際、適切な対応ができず、思うように信頼関係を築けないことがありました。しかし、先生や先輩方の指導を受けながら患者さんの話をよく聞き、適切な声かけや接し方を意識するようになりました。その経験を通じて、実習では学ぶ姿勢が大切であることを実感しました。その結果、実習の終盤には患者さんとの信頼関係を築くことができ、会話の中で自然と感謝の言葉をいただく機会が増えました。また、指導者からも、状況に応じた適切な対応ができるようになったと評価を受けました。この経験を通じて、現場での学びを大切にしながら成長する姿勢が身につきました。入社後も、現場での学びを活かしながら、実践の中でスキルを磨いていきたいと考えています。また、周囲と積極的に連携しながら、臨機応変に対応できる力を磨き、組織全体の成果に貢献できるよう努めます。 |

⑦栄養指導実習

栄養指導実習のガクチカを添削しました。成果を「相手の反応」だけでなく「行動の変化」まで示しましょう。

| 【結論】私は、栄養指導実習で |

| 添削コメント|「適切なアドバイスを試行錯誤」では伝え方の工夫が曖昧なため、「相手の理解度に応じた伝え方を工夫しながら説明」と具体化しました。 |

| 【エピソード】私は、大学の栄養指導実習で、対象者に適切なアドバイスをする機会がありました。最初は、専門的な知識を活かして正確に伝えることを意識していましたが、 |

| 添削コメント|「思うように伝わらず、相手の反応もいまひとつ」という表現が漠然としているため、「表情が曇ることが多く」と具体的な様子を加えました。また、「伝え方に課題を感じた」とし、学びにつながる流れを作りました。 |

| 【エピソード詳細】例えば、健康的な食生活について説明した際、専門用語を使いすぎてしまい、相手が理解しにくいと感じている様子がありました。その経験から、 |

| 添削コメント|「言葉を分かりやすく言い換えた」だけでは工夫の内容が単調なため、「質問を交えて会話形式にする」「具体的な食材の例を挙げる」と工夫の具体性を強化しました。また、「相手の表情が変わった」ではなく、「納得した表情を見せるようになった」とし、成果を明確にしました。 |

| 【成果】その結果、指導を受けた方から「とても分かりやす |

| 添削コメント|「とても分かりやすかった」だけでは伝え方の工夫による影響が弱いため、「実践しやすい」と加え、行動の変化につながったことを示しました。 |

| 【入社後】入社後は、この経験を活かし、 |

| 添削コメント|「相手に伝わる言葉を選ぶ」ではなく、「相手の立場に立って伝え方を工夫する」とし、より主体的な姿勢を示しました。また、「スムーズなコミュニケーション」ではなく、「社内外の業務連携をスムーズにし、より効果的な仕事の進め方に貢献」と具体化しました。 |

【NGポイント】栄養指導実習の経験で学んだことが漠然としており、具体的な工夫や試行錯誤の過程が不足していました。また、成果が明確に示されておらず、学びが弱い印象でした。

【添削内容】相手の理解度の向上を明確にしました。さらに、入社後の活かし方を具体的な行動につなげました。

【どう変わった?】試行錯誤のプロセスが明確になりました。また、入社後の活かし方も、企業での業務に直結する内容になり、自己PRとしての一貫性が強まりました。

| ・結論と学びを短くまとめる ・業務への具体的な貢献を示す ・試行錯誤した工夫を具体的に書く |

| 私は、栄養指導実習で相手の理解度に応じた伝え方を工夫しながら説明し、相手に分かりやすく伝えることを大切にしながら取り組む力を身につけました。私は、大学の栄養指導実習で、対象者に適切なアドバイスをする機会がありました。最初は、専門的な知識を活かして正確に伝えることを意識していましたが、相手の表情が曇ることが多く、伝え方に課題を感じました。例えば、健康的な食生活について説明した際、専門用語を使いすぎてしまい、相手が理解しにくいと感じている様子がありました。その経験から、私は一方的に説明するのではなく、質問を交えながら会話形式で伝えることを意識しました。また、食材の例を挙げて具体的な食事イメージを持ってもらうよう工夫したところ、相手の理解度が向上し、納得した表情を見せるようになりました。その結果、指導を受けた方から「とても分かりやすく、実践しやすい」と言ってもらえ、自分の伝え方次第で相手の理解が変わることを実感しました。この経験を通じて、相手に合わせた伝え方を工夫することの重要性を学びました。入社後は、この経験を活かし、相手の立場に立って伝え方を工夫しながら、円滑なコミュニケーションを心掛けていきます。また、相手の立場に立って分かりやすく伝えることで、社内外の業務連携をスムーズにし、業務の効率化に貢献していきたいです。 |

このガクチカで本当に大丈夫かな…と感じたことはありませんか?

「時間をかけても、良いガクチカにならない」

「基本的な書き方がわからず、手が止まる」

「強みが抽象的なガクチカになってしまう」

こうした悩みを抱えたまま、納得のいくガクチカが書けず、本来は魅力的なアピールポイントがあっても、その素晴らしさが企業に伝わっていない就活生は少なくありません。

ES自動作成ツールでは、就活生が陥りがちな「強みがわかりづらい抽象的なガクチカ」から脱却し、企業が評価するポイントを押さえた『選考に通過するガクチカ』を、5つの質問に答えるだけで作成できます。

考えるべき要素が整理されているため、文章作成に不慣れな方でも、無理なく自分の言葉でガクチカを完成させることが可能です。

実習経験をガクチカにする際の注意点

実習経験をガクチカとして活用する際には、押さえておくべき注意点があります。素晴らしい経験があっても、面接官へアピールとしてうまく伝わらなければ意味がありません。

相手が理解しやすく、納得感のあるガクチカを作成するためには以下のポイントを意識しましょう。

①実習の種類と応募企業との関連性を考える

実習をガクチカとして活用する際には、実習が応募企業とどう関連性があるかを考えることが重要です。

応募する企業や職種に関連する実習経験を選ぶことで、企業が求めるスキルや適性にマッチしたアピールが可能となります。

企業は、応募者が自社の業務にどの程度適応できるかを見極めるために、実習経験と業務内容の関連性を重視します。したがって、実習の種類と応募企業との関連性を考慮してガクチカを作成しましょう。

②経験だけでなく取り組みと学びを強調する

実習をガクチカとして活用する際には、経験だけでなく取り組みと学びの強調が重要です。

企業は、応募者がどう問題に取り組み学びを得たのかを評価します。そのため単に実習経験を羅列するだけでは、企業にとって十分なアピールにはなりません。

たとえば、「実習中に直面した課題に対して、どうアプローチし何を学んだのか」を具体的に説明できると、企業に対して成長意欲や問題解決能力を示せます。

③専門用語を避け、誰でも理解できる言葉で伝える

実習で得た経験やスキルを説明する際には、専門用語をできるだけ使わず簡潔で明確な表現を心がけましょう。

専門用語が必須とされる業界においては状況が変わりますが、基本的に誰でもわかる説明に言語化できるスキルは企業に対して信頼感を与え、より強い印象を残せます。

採用担当者が専門知識を持っていたとしても、わかりやすく説明する力を見せることで、コミュニケーション能力や、他者に配慮する姿勢もアピールできるでしょう。

また、「採用担当者に評価されるガクチカを書けているか不安……」という方は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。セルフチェックのコツや、第三者に添削してもらうポイントも解説していますよ。

実習をガクチカに活かすためのよくある質問

実習を活かしたガクチカを考えていると、さまざまな疑問点も出てくるでしょう。

ここでは実習を取り入れたガクチカ関連でよく聞かれる質問について、その内容と回答を紹介します。

- 実習で大きな成果を出していないのですが、ガクチカに使えますか?

- 短期間の実習でもガクチカとして使えますか?

- 実習中に失敗した経験があるのですが、どう伝えれば良いですか?

- ガクチカを面接でどう話せば良いですか?

①実習で大きな成果を出していないのですが、ガクチカに使えますか?

大きな成果を出していない場合でも、実習をガクチカとして活用するのは十分可能で、重要なのは成果そのものではなく、取り組みの過程やそこから得た学びをどうアピールするかです。

たとえば、「チームでの協力や問題解決の過程で、どう自分の役割を果たしたか」や、「課題に対してどう取り組んだか」の具体的な説明により、企業に対して自分の努力や成長意欲を示しましょう。

たとえ成果が大きくなくても、取り組みや学びを強調できれば、企業に対してポジティブな印象を与えられます。

②短期間の実習でもガクチカとして使えますか?

短期間の実習でもその中で得た具体的なスキルや経験を強調することで、ガクチカとして十分に活用できます。

企業は応募者が短期間であっても、実習を通じて得た学びを実践に活かせるのかを評価します。

したがって重要なのは実習の長さではなく、得たスキルや学びをわかりやすく相手に伝えることです。企業に対して、どうすれば自分の強みが伝わりやすいかを考えていきましょう。

③実習中に失敗した経験があるのですが、どう伝えれば良いですか?

失敗の経験談も、ガクチカとして効果的に伝えることが可能で、特に重要なのは、失敗そのものではなく、そこから何を学び、どのように改善したかをアピールすることです。

たとえば、「失敗から得た教訓や、それを次にどう活かしたか」を具体的に説明すると、企業に対して前向きな姿勢や成長意欲を示せます。

失敗をポジティブな経験として捉え、それを通じてどう成長したかをアピールできれば、自分が課題に対して積極的に取り組む姿勢を持っていることが伝わるでしょう。

④ガクチカを面接でどう話せば良いですか?

ガクチカを面接で効果的に話すためには、PREP法(結論→理由→具体例→再結論)を用いると良いでしょう。

まず、結論として「自分の強み」や「得意なこと」を端的に述べます。その後は強みを持つ理由や背景を簡潔に説明し、具体的なエピソードや成果を例として挙げてください。

最後には再度結論を強調し、自分が企業にどう貢献できるかを伝えましょう。

PREP法を用いて説明をおこなうことで、企業に対して自分の強みや経験を効果的かつわかりやすく伝えられます。

面接での話し方に悩んでいるなら、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。ガクチカを面接でどのように聞かれるかについて、15の質問形式とその回答例、話す際のポイントまで解説していますよ。

実習はガクチカに取り入れやすい要素!要点を上手くまとめて自分の強みをアピールしよう

実習経験をガクチカに活かすためには、具体的な成果や学びを明確に伝えることが重要です。

企業は、応募者がどう課題に取り組み、どう成長したのかを評価します。そのためガクチカを作成する際には、目標設定や取り組み成果を具体的に示しましょう。

また、実習で得たスキルや経験が入社後にどう活かせるかを明確に伝えることで、企業に対して自分が即戦力であることもアピールできます。

これらのポイントを押さえて、実習経験を最大限に活かしたガクチカを作成し、就職活動を成功に導きましょう。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。