医療機器業界の全体像を徹底解説|今後の動向や将来性・主要企業も紹介

「医療機器業界って、今後どうなっていくのだろう…?」

高齢化の進行や医療技術の進歩によって、注目が高まる医療機器業界。とはいえ、仕事内容や将来性について具体的にイメージできない人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、医療機器業界の代表的な仕事内容や今後の展望についてわかりやすく解説します。

業界研究や就職活動の第一歩として、ぜひ参考にしてみてくださいね。

業界研究のお助けツール

- 1自分に合う業界がわかる分析大全

- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。

- 2適職診断

- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します

- 3志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる

- 4ES自動作成ツール

- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成

- 5実際の面接で使われた質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

医療機器業界を目指す前に知っておくべきこと

医療機器業界を志望する場合、一般的な就活対策だけでは不十分です。

業界特有の使命や構造への理解が浅いと、どれほど熱意を語っても評価につながりにくいでしょう。ここでは、選考突破に必要な「業界理解の深さ」が、なぜ重要なのかを明らかにします。

この業界では、取り扱う製品が人の命や健康に直結するため、他の業界以上に高い倫理観や責任感が求められます。

「なぜ医療機器業界なのか」「どの製品・どの現場に関わりたいのか」といった点まで掘り下げ、具体性を持って伝える必要があります。

医療現場での製品導入支援の重要性や、技術と信頼で現場を支える姿勢に共感していることが伝われば、説得力がぐっと増すでしょう。

「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。

医療機器業界とは

医療機器業界は、就活生にとってはなじみが薄いかもしれませんが、実際には人々の命と健康を支える非常に重要な分野です。

ここでは、医療機器業界の代表的な特徴を3つの視点から整理して解説します。

- 命に関わる製品を扱う業界

- 高い専門性と厳しい規制がある業界

- 法令に基づいた対応が求められる業界

① 命に関わる製品を扱う業界

医療機器業界では、命に直結する製品を数多く扱います。心臓ペースメーカーや人工関節、内視鏡など、いずれも治療の成功や患者の安全に直結する製品です。

製品の安全性と信頼性が厳しく求められるため、製造・販売に携わる人には強い責任感が欠かせません。

たった一つのミスでも大きな影響を与えるおそれがあるため、業界全体に緊張感が漂っています。就職を目指す方は、こうした責任の重さを理解した上で、自らもその一端を担う意識を持つことが求められるでしょう。

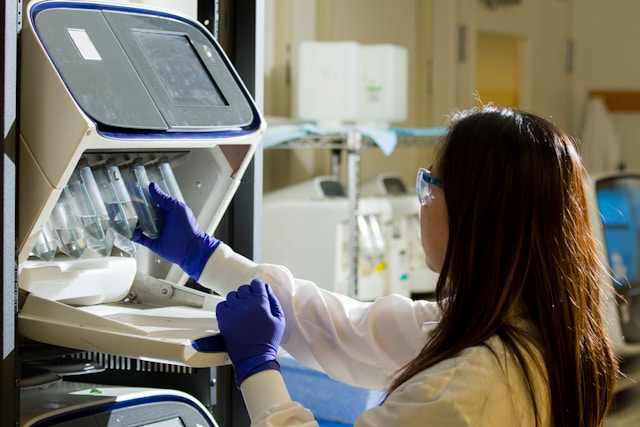

② 高い専門性と厳しい規制がある業界

この業界では、医療・工学・薬事などの幅広い専門知識が必要です。

製品開発や営業活動を行う上でも、法規制や品質管理に関する理解が欠かせません。

日本国内では薬機法、海外ではFDAやCEマークなどの厳格な基準が定められており、それらに適合するための取り組みが常に求められています。

新卒であっても、こうした規制に関心を持ち、学ぶ姿勢を持ち続けられるかが選考で問われるポイントになります。

③ 法令に基づいた対応が求められる業界

この業界では、法令に基づいた対応が日常的に求められます。

特に重要なのが、「製販分離」や「薬事対応」という制度です。製販分離とは、製造と販売をそれぞれ別の法人や部門が担う仕組みで、製品の安全性や品質管理を徹底する目的で設けられています。

また、医療機器を市場に出すには「薬事承認」と呼ばれるプロセスを経る必要があり、これは製品の有効性やリスクを科学的に評価するための制度です。

どちらも、患者の命を守るという観点から厳格に運用されており、関係者はその背景や目的を深く理解したうえで業務に臨まなければなりません。

医療機器業界を志望する際は、こうした制度を単なるルールとしてではなく、自らの役割と結びつけて捉える姿勢が評価されるでしょう。

「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!

就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。

そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。

業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。

医療機器業界で求められる資質

医療機器業界では、専門知識や技術力と同じくらい、人間性や仕事に対する姿勢が問われます。

特に命や健康に関わる製品を扱うことから、他の業界にはない高い責任感と倫理観が求められます。

ここでは、医療機器業界で活躍するために備えておくべき代表的な資質を4つ紹介します。

- 命や健康を守る意識

- 高い倫理観と責任感

- 協調性

- 学び続ける姿勢

① 命や健康を守る意識

医療機器業界で最も重視されるのは、「人の命を支えている」という意識を持てるかどうかです。

たとえ直接患者と関わる仕事でなくても、自分の業務が治療の一部を担っているという自覚が必要です。

たとえば、製造や品質管理の場面では、わずかな異常も見逃さない慎重さが欠かせません。また、開発においても「この機器は本当に現場で使いやすいか」といったユーザー目線が求められます。

仕事のひとつひとつが患者の安全につながっていると考えることで、より誠実で丁寧な行動が取れるようになるでしょう。

② 高い倫理観と責任感

この業界では、不正やミスが重大な結果を引き起こす可能性があるため、他の業界以上に倫理観と責任感が問われます。

たとえば、品質基準に満たない製品を見過ごせば、命に関わるリスクが発生します。そのような状況でも「ルールだから守る」ではなく、「守るべき理由を理解しているから遵守する」という意識が求められます。

倫理的な判断が求められる場面では、正解が明確でない場合もありますが、その中で社会的責任や患者への影響を考慮した判断を選べる人物が信頼されるのです。

目先の利益よりも誠実さを重視する姿勢が、長期的には企業の信頼と社会的評価を高めます。

③ 協調性

医療機器の開発や導入は、技術者、営業、製造、法務、さらには医療従事者など多様な立場の人々と連携して進めるものです。

そのため、専門知識以上に「相手を理解しようとする姿勢」や「チームとして成果を上げる意識」が欠かせません。

たとえば、設計開発の現場では、エンジニア同士の意見が対立することもあります。そんなときに感情的にならず、共通の目的を忘れずに建設的に対話できる力が求められます。

また、医師や看護師からのフィードバックを柔軟に受け止め、製品改善に活かす姿勢も重要です。自分の立場にこだわらず、相手と協力しながら課題を解決する姿勢が成果につながります。

④ 学び続ける姿勢

医療機器業界は、AIやロボティクス、IoTなどの技術革新が急速に進んでいる分野です。

また、法規制や薬事対応も頻繁に更新されるため、一度習得した知識だけではすぐに通用しなくなります。そのため、日々の業務をこなすだけでなく、新しい情報に自らアクセスし続ける姿勢が不可欠です。

具体的には、業界ニュースのチェックやセミナー参加、資格取得などを通じて、変化に強い人材を目指すことが求められます。

知識を蓄えるだけでなく、それを現場でどう活かすかを考える習慣が、将来のキャリアの広がりにもつながるでしょう。環境変化を前向きに受け止め、柔軟に対応できる人こそが、医療機器業界では重宝されます。

医療機器業界の動向

医療機器業界を目指すうえで、業界全体の動きを把握することは欠かせません。

少子高齢化やテクノロジーの進化、さらには海外市場の拡大など、さまざまな変化が同時に進んでいます。ここでは、特に押さえておきたい3つの重要な動向を解説します。

- 高齢化による需要拡大

- AI・IoTなどの技術革新

- グローバル展開の加速

① 高齢化による需要拡大

日本では高齢化が急速に進んでおり、それに伴って医療機器の必要性がますます高まっています。

たとえば、歩行を補助する機器や心臓ペースメーカーなど、高齢者の健康を支える装置への関心が強まっています。こうした流れにより、医療機器業界は他業界と比較しても安定した成長が期待されている状況です。

さらに、在宅医療や介護現場で活用される機器の需要も拡大しています。その結果、機器の開発だけでなく、保守や操作研修などのサポート業務においても人材が求められています。

高齢化が続くかぎり、この業界は社会に不可欠な存在であり続けるでしょう。

② AI・IoTなどの技術革新

医療機器業界では、AIやIoTといった最先端技術の導入が急速に進展しています。

たとえば、手術支援ロボットや遠隔診療機器、ウェアラブル端末などが実用化されており、医療の精度や効率の向上に貢献しています。これにより、医療の質そのものが大きく変わりつつあります。

一方で、これらの機器を安全かつ効果的に活用するには高度な専門知識が求められるため、理系だけでなく文系出身者にとっても活躍の場が広がっています。

新しい技術に関心があり、成長を続けたいと考える人にはぴったりの業界といえるでしょう。

③ グローバル展開の加速

医療機器業界では、国内市場に加えて海外への進出も積極的に進められています。とくにアジアや新興国では、医療インフラの整備が進んでおり、日本製の高品質な医療機器への期待が高まっています。

そのため、英語力や多文化理解といった国際的な視点を持つ人材の重要性が増しています。

たとえば、現地法人とのやりとりや製品輸出に関わる薬事対応など、語学力を生かせる場面も多く見られます。

世界を舞台に働きたいという志向を持つ就活生にとって、この業界は大きな可能性を秘めているでしょう。

医療機器業界の将来性

医療機器業界は、社会の高齢化や健康意識の高まりを背景に、今後も安定した成長が見込まれています。

特に予防医療や在宅医療の進展、他業界との連携、さらには制度面での後押しが業界全体を押し上げています。

これからの医療を支える存在として、医療機器が果たす役割はますます重要になるでしょう。ここでは、将来性の観点から注目すべき3つのポイントを取り上げます。

- 予防医療や在宅医療が拡大

- 異業種連携で市場が拡大

- 制度改革で業界が強化

①予防医療や在宅医療が拡大

医療機器業界は、今や「病気を治す」だけでなく「病気を未然に防ぐ」ためにも欠かせない存在となっています。

なかでも予防医療や在宅医療は、今後の成長を牽引する重要な分野です。背景には、高齢化の進行や医療費の抑制といった社会的な課題があります。

健康診断の高度化や、自宅でのバイタルデータ管理を可能にする機器の登場により、日常生活と医療がより密接につながるようになりました。

たとえば、慢性疾患のある高齢者が病院に通うことなく、自宅で心電図や血圧を記録し、医師とデータを共有するような仕組みが一般化しつつあります。

これにより、医療機関の負担軽減や、患者のQOL(生活の質)向上が実現されています。

このように、医療機器の進化が医療の在り方そのものを変えつつある今、予防・在宅分野での機器の重要性は一層高まるでしょう。

②異業種連携で市場が拡大

医療機器業界は、近年ますます“他業界との融合”が進んでいます。この動きは、新たな価値の創出や市場の拡大を促す大きな要因となっています。

特にITやAI、通信インフラ、家電、保険といった異業種との連携により、製品は単なる「装置」ではなく「サービス」としての側面を強めています。

たとえば、ウェアラブル端末で取得した健康データをクラウド上で管理し、AIがリスクを解析することで、個々の利用者に適切なアドバイスを自動で提供する仕組みも登場しています。

こうした仕組みは、医療機器の機能性だけでなく利便性や継続性にも新しい視点をもたらしています。

今後は技術力だけでなく、異なる領域への理解や発想力も重要となり、多角的な能力を持つ人材の活躍がますます求められるでしょう。

③制度改革で業界が強化

医療機器業界においては、国による制度的な後押しが業界の将来性を確かなものにしています。

近年は、厚生労働省やPMDAによる審査の効率化、承認までの時間短縮、薬事制度の明確化といった取り組みが加速しており、開発から市場投入までのスピードが上がっています。

たとえば、スタートアップ企業が革新的な製品をスピーディーに上市できるよう「先駆け審査指定制度」が整備されるなど、国も医療機器を戦略産業として位置づけ、積極的に支援しています。

このような制度改革により、企業側はリスクを抑えながら研究開発に挑みやすくなり、新技術の導入や事業拡大への意欲も高まっています。

こうした制度的な基盤が整いつつある現在、医療機器業界はより革新性を発揮しやすい環境へと変化しており、今後の発展がいっそう期待されます。

医療機器業界の仕事内容

医療機器業界では、患者の命を支える製品を扱うため、すべての工程において高い専門性と慎重な対応が求められます。

企画や開発、導入支援から品質管理まで、幅広い業務が存在し、それぞれの役割が医療現場の安全と効率に直結します。

- 製品の企画・設計・改良

- 製品の導入・運用支援

- 品質・法規制に対応した管理

① 製品の企画・設計・改良

新しい医療機器は、現場のニーズにどれだけ応えられるかが重要です。

そのため、設計段階では医師や看護師の声を反映し、実際の使用環境を意識した仕様を検討します。操作性や安全性、コストなど多面的な視点から改良を重ねる必要があります。

また、発売後もフィードバックをもとに継続的な改善を行う姿勢が欠かせません。さらに、薬機法などの法規制との整合性も求められるため、技術力だけでなく社会的責任も伴う仕事といえるでしょう。

② 製品の導入・運用支援

納品後、医療機関で機器が問題なく使えるようにサポートするのが導入・運用支援の役割です。操作説明や初期トラブルへの対応など、現場とのコミュニケーションが欠かせません。

とくに高度な機器では、誤操作を防ぐための丁寧な説明が求められます。

また、現場からの要望を開発部門へ伝える橋渡し役としても重要な役割を担います。こうした密接な連携は、医療機器業界ならではの特徴といえるかもしれません。

③ 品質・法規制に対応した管理

医療機器は命に関わる製品であるため、品質や法規制への対応は極めて重要です。ISO13485などの国際基準や薬機法に基づいた製造・管理体制を整える必要があります。

不具合が発生した際には、迅速に原因を調査し適切な対応を取らなければなりません。また、厚生労働省のガイドラインへの理解も必要で、品質保証部門や法務部門との連携が日常的に発生します。

これらの業務は、製品と企業の信頼を守る中核を担っています。

医療機器業界の主な職種

医療機器業界では、製品の企画から販売、導入支援、品質管理まで多岐にわたる職種が活躍しています。それぞれの役割には明確な専門性があり、求められる人物像も異なります。ここでは代表的な職種ごとに、その業務内容と適性を解説します。

- 営業職

- 研究開発職

- サービスエンジニア

- 医療機器開発職

- 生産技術職

- 品質管理職

- 事務職

自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。

① 営業職

営業職は、医療機関に対して医療機器を提案・販売する役割を担います。製品を導入するだけでなく、使用方法の説明や現場の課題解決まで包括的に支援する姿勢が求められます。

単なる販売員ではなく、医療従事者と信頼関係を築きながら、医療の質を高めるパートナーとなる存在です。

営業スタイルは、既存顧客へのフォローを中心とするルート営業と、新たな施設へアプローチする新規営業に分かれます。

いずれも高い製品知識と丁寧な対応力が必要で、導入後も定期的に訪問し、使い方や課題のヒアリング、改善提案を行うことが求められます。

この職種に向いているのは、人とのコミュニケーションが得意な方や、人の役に立ちたいという思いを持つ方です。

一つひとつの信頼を積み重ねることにやりがいを感じるタイプに最適な職種といえるでしょう。

② 研究開発職

研究開発職は、新しい医療機器のコンセプト設計や機能開発を行い、業界の未来を形づくる役割を担います。

日々進化する医療ニーズに応えるため、最新の科学技術や臨床現場の声を取り入れた革新的な製品の創出が求められます。

実験や試作、設計の繰り返しに根気よく向き合える粘り強さ、他部門と連携して製品を完成させる協調性が欠かせません。さらに、論理的思考や技術的好奇心も重要な素質です。

社会的意義の高いものづくりに携わりたい方、アイデアを実用化することに喜びを感じる方にとって、非常に魅力的な職種です。

③ サービスエンジニア

サービスエンジニアは、導入済みの医療機器を現場で安定して稼働させるためのサポートを行う技術系職種です。

設置・メンテナンス・修理・トラブル対応が主な業務で、医療機関を訪問して直接やりとりする機会も多いのが特徴です。

機器の仕様や構造を深く理解するだけでなく、現場での柔軟な判断力や丁寧なコミュニケーションも求められます。医師や看護師と直接話すこともあり、誠実さと即応力が信頼の鍵になります。

安定稼働を通じて患者さんの安全を守るという使命感を持てる方に適した職種といえるでしょう。

④ 医療機器開発職

医療機器開発職は、製品設計においてユーザー目線の仕様や操作性、安全性を実現するための調整・構築を担当します。

設計者としてCADやCAEなどのツールを使いながら、複数の制約条件を満たす設計を進めていきます。

開発段階では、現場からのフィードバックを製品に反映させる姿勢が重要です。工学的なスキルだけでなく、ユーザー視点で課題を捉える感覚が必要とされます。

最前線の医療を支える“使いやすく安全な製品”を世に送り出す、実用性と創造性の両立が求められる仕事です。

⑤ 生産技術職

生産技術職は、医療機器を効率よく、かつ高品質に製造するための生産工程を設計・管理する役割を担います。量産化に伴う設備導入や工程改善、品質安定化などが主な業務です。

製造現場に入り込んで問題点を見つけ、現場の声を吸い上げながら具体的な改善策を実行する実行力が重要です。加えて、製品の特性に応じた製造ラインの工夫や、新しい技術の導入なども求められます。

ものづくりの現場で問題解決を繰り返すのが好きな方、改善意識が強い方に向いています。

⑥ 品質管理職

品質管理職は、医療機器が法規制を満たし、安全に使用される状態を維持するための品質チェックや記録管理、是正措置の立案などを行います。

ISO13485や薬機法など、多くの規制・基準に沿った体制構築が不可欠です。

ミスが許されない環境のなかで、丁寧な記録・報告・管理を徹底する責任感が求められます。加えて、トラブル発生時には的確な判断と社内調整力が必要です。

正確さと冷静な対応力を持ち、信頼される裏方でありたいと考える方に非常に向いている職種です。

⑦ 事務職

事務職は、各部門が円滑に業務を進めるための調整役として、あらゆる業務を正確に処理する役割を担います。

業界特有の事務業務も多く、製品の納品管理や契約書類の取り扱い、薬事に関する補助業務などを担当することもあります。

事務職には、主に「一般事務」「営業事務」「経理事務」などがあります。一般事務は、書類作成やスケジュール管理などを通じて部署全体をサポートします。

営業事務では、受発注管理・納品調整・請求書処理などを通じて営業活動を陰で支えます。経理事務は、売上や費用の記録を正確に処理し、企業の健全な経営を数字面から支援します。

いずれも、正確性・スピード・柔軟性のバランスが求められ、裏方としての責任感や協調性が大きな武器になります。着実に物事を進めるのが得意な方に適した職種といえるでしょう。

医療機器業界の主要企業と特徴

医療機器業界には、それぞれ独自の技術や戦略をもつ企業が多数存在しています。

ここでは、業績や事業内容、技術的特徴に注目しながら、業界を代表する10社を紹介します。企業研究や志望動機作成に役立ててください。

- テルモ株式会社

- オリンパス株式会社

- オムロン株式会社

- ニプロ株式会社

- 日本光電工業株式会社

- 島津製作所

- フクダ電子株式会社

- シスメックス株式会社

- 株式会社メニコン

- 株式会社ジェイ・エム・エス

企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。

やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。

① テルモ株式会社

テルモは、日本を代表する医療機器メーカーとして、循環器領域で圧倒的な存在感を持っています。心臓カテーテルなどの製品でグローバルに高いシェアを誇り、世界100か国以上に展開しています。

とくにアジア市場ではリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。

2024年3月期には、売上高が約6,600億円に達し、過去最高を更新しました。この成長は、カテーテル製品をはじめとした主力分野に加え、デジタルヘルスや再生医療といった次世代技術への投資が実を結んだ結果といえるでしょう。

製品ラインは、注射器や体温計といった基礎的な医療器具から、高度な血管内治療デバイスまで多岐にわたります。

特に、命に直結する領域で製品品質と安全性を徹底する姿勢が評価され、国内外の医療現場から信頼を集めています。

② オリンパス株式会社

オリンパスは、内視鏡分野において世界シェア70%以上を誇る、内視鏡のパイオニア的存在です。消化器内視鏡では圧倒的な技術力と実績を持ち、早期がんの発見に大きく貢献してきました。

2024年度の医療事業売上は9,000億円を超え、全社売上の大部分を占めています。医療に特化した経営方針を掲げ、他事業からの撤退を進めるなど、医療領域への集中投資を強めています。

近年はAIを活用した画像診断支援や、デジタル手術支援技術にも注力し、医療の精度と効率を両立させる製品開発が進んでいます。

内視鏡だけでなく、診断と治療の統合を目指したソリューション提供にも力を入れています。

③ オムロン株式会社

オムロンは、家庭用血圧計や体温計で高い知名度を誇り、世界中の家庭と医療機関に製品を提供しています。特に血圧計は世界市場でも高いシェアを持ち、予防医療への貢献に力を入れています。

2024年には、ヘルスケア事業の売上が約1,200億円に達し、グループ全体でも堅調な成長を支えています。近年は、遠隔診療やAIを活用した健康管理ソリューションにも積極的に取り組んでいます。

医療機関向けのデータ連携機器やアプリケーション開発にも力を入れており、テクノロジーを通じた健康寿命の延伸という社会課題の解決を目指しています。

生活に密着した医療機器を軸に、社会との接点を広げている企業です。

④ ニプロ株式会社

ニプロは、注射器、カテーテル、透析関連製品などの医療消耗品に強みを持ち、医薬品や病院運営まで手がける総合医療企業です。製販一体の体制で、国内外への安定供給体制を築いています。

2024年度の売上高は6,800億円を超え、海外比率も高く、世界100か国以上で製品を展開しています。とくに透析関連機器や注射針では、国内外で高い評価を得ています。

製品は命を支える医療の基盤となるものが多く、品質と供給体制の信頼性が重視されています。医療現場を支える縁の下の存在として、今後も着実な成長が期待されている企業です。

⑤ 日本光電工業株式会社

日本光電は、生体情報モニタやAEDなど、救急・集中治療領域における製品で高い実績を誇る企業です。国内病院での導入実績が多く、患者の安全を支える医療インフラとしての役割を果たしています。

2024年度には、売上高が2,500億円を超え、海外展開も順調に拡大しています。AIやデータ連携を活用したモニタリング技術にも注力しており、製品の高機能化が進んでいます。

救命や集中治療の現場では一瞬の判断が求められるため、製品の正確性と信頼性が強く求められます。その期待に応える技術力が、日本光電の成長を支えています。

⑥ 島津製作所

島津製作所は、分析機器や放射線機器の技術を医療分野に応用し、画像診断装置や検査機器を展開しています。X線診断装置や超音波診断装置などで、診断精度の向上に貢献しています。

2024年度のヘルスケア事業売上は2,000億円を超え、医療分野においても着実に存在感を高めています。とくに高画質・高機能な画像診断機器の分野では、独自の技術開発が進んでいます。

医療現場の課題を解決するために、科学と技術の融合を目指す姿勢が特徴的です。研究機関や病院との連携を重視し、より実用的な製品の開発に注力しています。

⑦ フクダ電子株式会社

フクダ電子は、心電計や人工呼吸器など、循環器・呼吸器に関連する医療機器の開発・販売を行う企業です。特に心電図やモニターなど、日常の診療に欠かせない製品を中心に展開しています。

2024年度のグループ売上は約1,500億円に達しており、全国に配置された営業拠点を活かした地域密着型のサポート体制が強みです。導入からメンテナンスまでを一貫して対応できる点も、高い評価を受けています。

製品は日々の診療に不可欠であり、医療機関との信頼関係のもとで堅実に成長しています。幅広い医療現場を支える総合的なサポート体制が今後も期待されています。

⑧ シスメックス株式会社

シスメックスは、臨床検査機器や試薬をグローバルに展開する企業で、血液検査装置において世界トップクラスのシェアを持っています。体外診断市場における存在感は非常に大きいです。

2024年度の売上高は4,300億円を超えており、海外売上比率は8割を超えるなど、国際的な事業展開が進んでいます。AIやデジタル技術の活用により、自動化や高精度化が加速しています。

「検査によって病気の早期発見・予防に貢献する」ことを使命とし、医療の質向上に不可欠な役割を担っています。効率性と正確性を両立する技術が高く評価されています。

⑨ 株式会社メニコン

メニコンは、コンタクトレンズの製造・販売を行う企業で、日本における視力矯正市場を牽引しています。独自開発の高機能レンズに加え、定額制サービスやケア商品なども展開しています。

2024年度の売上は約950億円となっており、BtoCとBtoBの両面で製品とサービスを展開しています。オルソケラトロジーや遠近両用レンズといった専門性の高い製品でも実績があります。

生活に直結する領域を扱うため、ユーザー視点を活かした商品設計やサービス展開が進んでいます。技術力と市場対応力を兼ね備えた企業として今後の成長が期待されます。

⑩ 株式会社ジェイ・エム・エス

ジェイ・エム・エスは、輸液ポンプや注射器、血液回路など、院内の治療行為に必要な医療機器を製造・販売している企業です。使用頻度の高い製品を安定的に供給し、医療現場を支えています。

2024年度の売上高は約600億円で、国内を中心に着実な成長を続けています。製品の信頼性と、万全のサポート体制によって、医療従事者の業務負担軽減にも寄与しています。

院内で日常的に使われる製品が中心であることから、利便性や安全性を追求した設計が特徴です。今後も医療の現場に密着した技術開発が期待されます。

医療機器業界の志望動機

医療機器業界を目指すうえで、志望動機は重要な選考要素の一つです。

業界特有の責任感や専門性を踏まえ、自分の価値観や将来像とどのように結びつけられるかが問われます。

ただ漠然と「医療に貢献したい」という想いを語るだけでは、他の志望者との差別化はできません。以下の3つの観点を押さえることで、より説得力のある志望動機が完成します。

- 企業選定の理由を明確にする

- 将来像を業界と結びつける

- 経験や強みを具体化する

「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。

①企業選定の理由を明確にする

医療機器業界は多数の企業が存在しており、それぞれに異なる特徴があります。その中で特定の企業を選んだ理由を具体的に伝えることが、志望動機に説得力を持たせるポイントです。

「社会貢献性が高いから」といった一般的な理由では、他の企業でも当てはまってしまうため、選考担当者の印象には残りません。

たとえば、製品の強みや技術開発の方向性、国内外での展開実績などを調べ、自分の価値観や関心と結びつけて言語化する必要があります。

企業ごとの違いに着目し、その企業だからこそ惹かれたという点を丁寧に伝えることが、信頼を得る第一歩となるでしょう。

②将来像を業界と結びつける

医療機器業界における自分の将来像を描けているかどうかは、志望理由の深さを測るうえで大きな判断材料になります。

よくある「人の役に立ちたい」といった想いだけでは、目指す方向性が曖昧になってしまいます。

たとえば、「営業職として医療現場の声を製品改善に反映させたい」「国際展開を支える法規対応の専門家になりたい」といったように、将来の役割を具体的に表現することが大切です。

医療機器業界の社会的意義や成長性と、自分のキャリアビジョンを重ねて伝えることで、長期的な視点での意欲が伝わるはずです。

③経験や強みを具体化する

自分のこれまでの経験や得意なことを、医療機器業界でどう活かせるかを具体的に示すことも欠かせません。

たとえば、研究で培った論理的思考や、アルバイトで得た接客力などは、職種によっては強みとして高く評価されます。

ここで重要なのは、単にスキルを並べるのではなく、「どんな場面で、どのように活かせるか」を明確に説明することです。

現場で必要とされる力と自分の能力が一致していると伝われば、実践力のある人材として好印象を持ってもらえるでしょう。自己分析と企業理解を深め、納得感のある表現を心がけてください。

医療機器業界で利用される関連用語

医療機器業界を目指すうえで、業界特有の用語を理解しておくことは大切です。

選考では、志望動機や面接の中でこれらの言葉に触れられる場面もあるため、基本的な意味と活用の背景を把握しておくと安心です。ここでは、代表的な用語をいくつか紹介します。

- MDIC(医療機器情報コミュニケータ)

- ダヴィンチ(手術支援ロボット)

- AED(自動体外式除細動器)

- 低侵襲医療

- 薬事申請

① MDIC(医療機器情報コミュニケータ)

MDICとは、医療現場とメーカーの橋渡し役として、機器の適切な使用方法や注意点を伝える専門職です。

医師や看護師に対して製品の説明を行うため、医学的な知識とコミュニケーション力の両方が求められます。安全性の向上にも直結するため、現場にとって欠かせない存在といえるでしょう。

MDICの役割を理解しておくことは、企業理解を深めるうえでも有効です。

② ダヴィンチ(手術支援ロボット)

ダヴィンチは、遠隔操作で精密な手術を実現するロボット機器です。

従来の手術よりも切開範囲が小さく、出血の少なさや回復の早さが特徴です。近年では泌尿器科や婦人科などを中心に広く導入が進んでいます。

このような最先端技術を扱う医療機器メーカーでは、製品の構造や手術工程への理解が重視されます。革新的な技術に関心がある就活生にとっては、必ず押さえておきたい用語です。

③ AED(自動体外式除細動器)

AEDは、突然の心停止に対して電気ショックを与え、心臓の正常なリズムを回復させる機器です。

駅や学校などにも設置されており、一般にも認知が広がっています。医療機器業界では、こうした製品の普及と安全運用を支える品質管理や保守体制も重要視されています。

AEDの仕組みや使用場面に加え、その管理体制についても理解しておくと、面接時の説得力が増すはずです。

④ 低侵襲医療

低侵襲医療とは、体に与えるダメージを最小限に抑える治療法のことで、内視鏡やカテーテルを用いた手術が代表例です。回復期間の短縮や患者への負担軽減といった利点から注目されています。

こうした治療を支える機器の設計・開発には高度な技術が必要であり、業界全体が進化を続けています。

医療機器業界に関心を持つ学生にとって、低侵襲医療の考え方を知っておくことは強みになるでしょう。

⑤ 薬事申請

薬事申請とは、医療機器を市場に出す前に、国の機関に対してその安全性と有効性を示す手続きを指します。申請には科学的根拠や臨床データが求められ、関係法令への理解も不可欠です。

やや専門的に感じられるかもしれませんが、法規制の厳しさを知ることで、医療機器業界が果たす社会的責任をより深く理解できるようになります。品質や信頼性を支える重要な業務です。

医療機器業界を目指すなら全体像と今後の展望を知っておこう!

医療機器業界を志望する就活生にとって、業界の特性や将来性、求められる資質を理解することは欠かせません。

命に関わる製品を扱うため、高い専門性や厳格な法規制への対応が必要です。また、AI・IoTによる技術革新や高齢化の進展により、今後も市場は拡大していくでしょう。

営業・技術・事務など多様な職種が存在し、企業ごとに特色も異なります。志望動機を作成する際は、自分の経験や将来像を業界に結びつけて具体的に伝えることが重要です。

医療機器業界での就職を成功させるには、基礎知識と業界理解をもとに、明確な志望理由を持つことが求められます。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人

編集部

「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。